Что стало на целине

Сейчас уже почти не вспоминают у нас в России о целине, тем более что основные площади бывшей целины остались в другой стране – Казахстане. Но в памяти народа осталась эпопея с освоением её. Даже художественный фильм успели снять – «Иван Бровкин на целине», где все отражено в самых радужных красках. Но не все так однозначно, а вернее, вообще считается, что это затея с освоением целины была чистой авантюрой тогдашнего руководителя страны Никиты Хрущева.

Решение о расширении посевных площадей за счет освоения целинных и залежных земель было принято на мартовском (1954 г.) Пленуме ЦК КПСС. На проект были брошены все средства, общая площадь поднятых земель составила 42 млн. га. Однако после первых лет хороших урожаев почва подверглась воздействию эрозии, и с начала 1960-х годов уже не могла принести ожидаемую отдачу.

Ситуация с зерном в СССР

О причинах, которые вызвали решение осваивать целинные земли, и к чему это в итоге привело, пишет в статье «Зерно и люди», опубликованной в Бизнес-журнале №4 за 2017 год, историк и журналист Максим Артемьев.

«К тому времени, когда умер И. Сталин, советская деревня пребывала в глубокой депрессии, пишет М.Артемьев. Зерно изымалось, люди работали без оплаты труда. Освоением целинных земель Казахстана Хрущев рассчитывал быстро решить зерновую проблему СССР, поскольку за период 1928-1953 гг. почти все посевные площади СССР были убиты безжалостной эксплуатацией.»

Видимо, историк и журналист Артемьев, опубликовав статью, не вник в суть проблемы с зерном в СССР. Впрочем, этим грешат большинство нынешних журналистов, выдающих себя за историков. Убить почву можно не эксплуатацией, а неправильным ведением на ней работ. Вспомним добрый старый советский фильм «Вечный зов». Есть в нем, как и в романе Иванова, такой персонаж, как Полипов. Став первым секретарем райкома партии, он ради своей популярности в обкоме заставил засеять поле, выделенное рачительным председателем колхоза Иваном Савельевым, под чистые пары, пшеницей. Тем самым он лишил животноводство колхоза кормов, и нанес ущерб самой земле. И таких горе-секретарей в стране хватало.

Да, проблемы с зерном в СССР были. Приходилось оказывать помощь новым демократическим странам, союзниками страны Советов. Не хватало и сельхозтехники, условий для хранения зерна. Не стоит забывать, что прошло немного лет после окончания войны, которая разрушили инфраструктуру не только городов, но и колхозов на огромной территории, именно там, где и выращивали зерно – Украина, Краснодарский и Ставропольский края, другие области среднего Поволжья. К тому же места там равнинные, и ветра ничем не задерживаются, плодородный слой выветривается, урожайность зерновых снижается. Но ни голода, ни закупок зерна за границей в СССР не было.

Ученые мужи предложили властям, и в Сталину в том числе, повысить урожайность созданием лесонасаждений, для того, чтобы ветра не наносили такой урон, чтобы снег на полях, а это влага летом, задерживался. И такая программа создания лесонасаждений была принята и осуществлялась. Но отдача от такой работы была не сиюминутная, но зато устойчивая. Хлеб бы рос в местностях, где с ним привыкли работать и знают, как сохранить урожай, где для этого создана вся инфраструктура.

Но пришедший к власти в стране Никита Хрущев был недобитым троцкистом, он, как и все троцкисты, мечтавшие о мировой революции, не хотел ждать, и как человек малообразованный, решил решить зерновую проблему за счет пустующих, по его мнению, земель в казахской степи.

На освоение целинных земель были брошены громадные ресурсы. Все тракторное и сельскохозяйственное машиностроение работало на целину. В степи Казахстана пришлось завозить все – от строительного леса до гвоздей. Поставки шли за счет других областей СССР, которые недополучали ресурсы. Особенно страдали традиционно сельскохозяйственные районы, урожай зерновых в которых снизился.

Как пишет в своей работе «Освоение целинных и залежных земель и его роль в экономической истории СССР» кандидат экономических наук, доцент СПбГУ Е.Б. Сошнева, невозможно точно сказать, была ли эта программа научно обоснованным и просчитанным проектом развития агрокомплекса страны, или это была политическая авантюра Хрущева.

Удивительно, что кандидат экономических наук, доцент, не знает этого. Еще во времена Сталина этот проект был глубоко проработан и отвергнут, так как условия для освоения целинных земель в стране не созданы, нет сортов зерновых, которые можно использовать для этого, нет инфраструктуры, и создание её потребует колоссальных усилий и огромных денежных средств. Но Хрущев, которые отметал напрочь все то, что предлагалось во времена Сталина, отверг и это.

Уже в ходе освоения земель была выявлена нехватка мощностей для обработки, хранения и транспортировки зерна, о чем упоминает Л.И. Брежнев в работе «Целина». Особенно трудное положение сложилось на дорогах, на станциях, в узловых пунктах перевалки зерна, пишет он. В первые же годы урожай был получен, но 75% его пропало. Все это, по мнению Е. Сошневой, свидетельствовало о неспособности управленцев организовать производство, поставить задачи, просчитать ресурсы.

Анализируя книгу Л. И. Брежнева «Целина», Е. Сошнева приходит к выводу, что эта книга воспоминаний представляет собой описание авантюры, в которой не прослеживается четкого плана по достижению цели. Видно отсутствие нормально организованной работы.

Будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев работал тогда в Казахстане на посту второго секретаря компартии республики и несет историческую ответственность за события. Однако в своей книге воспоминаний, посвященных целине, он всю вину возлагает на высшее руководство страны.

Партийно-хозяйственной властью не были подготовлены землеустроительные работы, не отработана технология вспашки, не организована транспортная инфраструктура. Брежнев описывает героизм людей, но факты в тексте свидетельствуют лишь о бесхозяйственности, безответственности, непрофессионализме и неорганизованности.

Причины неудач освещает в своей книге «Никита Хрущев» писатель и историк Ж. Медведев. 1956 год был успешным, однако следующий вновь оказался неурожайным, пишет он. Валовой сбор зерна оказался на 25 млн. тонн ниже, чем в предыдущем году. Но в 1958 году вновь случился хороший урожай: собраны рекордные 140 млн. тонн.

Такие скачки можно объяснить климатическими условиями районов востока Советского Союза, при которых для пшеницы подходили только два года из пяти. Хрущев полагал, что за четыре-пять лет целинный урожай поможет забыть о хроническом дефиците хлеба, а за это время страна нарастит производственный потенциал, и урожайность резко вырастет.

Но после 1959 года стало ясно, что поднять агрокомплекс на целине не удастся. Каждый год распахивали все новые земли, в регион тянулись эшелоны с тысячами мобилизованных рабочих. Но за семилетку 1958-1965 года только в один год из семи на целинных площадях был выполнен план государства по заготовке зерна.

Средняя урожайность была низкой, что привело к высокой себестоимости зерна, которая на целине была в два-три раза выше, чем на Северном Кавказе, на Дону и Украине. Год за годом монокультура пшеницы засевалась на огромных территориях, из-за чего посевы получили обильное загрязнение сорняками, поэтому повышать урожаи и применять удобрения было невозможно.

К тому еще одно неоправданное ничем решение первого секретаря ЦК КПСС, по сути, добило зерновое производство в стране.

В конце мая – начале июня 1958 года «Правда», «Труд», «Социалистическое земледелие» и ряд региональных советских СМИ чуть ли не в унисон сетовали, что передача сельхозтехники колхозам, санкционированная правительством в конце марта того года, идет медленно. И, дескать, надо бы ускорить сей процесс, ибо он «…обеспечит крутой подъем сельского хозяйства, что является важнейшей задачей социалистического хозяйствования». Процесс-то, конечно, ускорили, но последствия того решения ускорили и системный кризис в советском агропромышленном комплексе (АПК). Продолжавшийся вплоть до распада СССР…

Действительно, с конца марта 1958-го у хрущевцев были развязаны руки для дальнейших «экспериментов», негативно сказавшихся на экономике, в том числе на оборонном производстве. А именно: 27 марта 1958 года на сессии Верховного Совета (ВС) СССР маршал Николай Булганин (1895–1975), председатель Совета Министров, был отправлен в отставку «по собственной просьбе». Главой правительства единогласно избрали Н.С. Хрущева по предложению тогдашнего главы Верховного Совета народных депутатов К.Е. Ворошилова. Таким образом, Хрущев окончательно избавился от оппонентов в руководстве страны, целенаправленно их устраняя. Тем более что они, включая Булганина, возражали и против других хрущевских «новаций». Кстати, через 2 года Маршал Советского Союза Булганин был понижен в звании до генерал-полковника…

Уже 31 марта 1958 г. было принято первое постановление Совета министров, подписанное его новым главой, Хрущевым, на основании принятого Верховного Совета в тот же день закона: «О реорганизации машинно-тракторных станций (МТС) в ремонтно-технические станции (РТС) с передачей их техники в колхозную собственность». Это решение уже в ближайшие 3 года превратило большинство колхозов в крупных должников государства, поскольку у них в тот период, да и позже, не было полноценных возможностей содержать и своевременно обслуживать эту технику. Не хватало не только трактористов, но и специалистов, которые могли ремонтировать эту технику. А объем переданного в 1958 -1961 гг. составлял не менее 2,2 млн. единиц сельхозтехники. Против такого решения возражал не только Булганин, но и его единомышленники в тогдашнем высшем советском руководстве: член Президиума ЦК Мухитдинов, глава Госплана Сабуров, министр финансов Зверев, министр сельского хозяйства Бенедиктов. Но их обоснованные аргументы игнорировались.

Напомним, что против такого решения резко выступал Сталин еще в 1951-1952 гг., ибо уже в тот период Хрущев и «примкнувшие» к нему эксперты выдвигали данную идею (в ряде региональных СМИ). Сталин обоснованно считал, что колхозы не справятся с обслуживанием этой техники, и потому будут вынуждены наращивать свои долги перед государством для ее содержания, для приобретения запчастей и, тем более, новой техники, а также ввиду нехватки профильных технических кадров. Идея, вроде бы, сошла на нет, но уже в начале 1954 г. её реанимировали с помощью СМИ, ангажированных научно-технических конференций, «писем трудящихся». Хотя против продолжали высказываться Георгий Маленков, предсовмина в марте 1953 – феврале 1955 гг.; затем Н. Булганин, заменивший Маленкова на этом посту. И неудивительно, что они лишились этой должности ввиду разногласий с Хрущевым, в том числе и по «судьбе» МТС.

Экологическая катастрофа в результате вспашки целины

В результате бездумных действий на целине стала стремительно развиваться эрозия почвы. На начало 1960-х она уже превратилась в катастрофу для экологии региона. Ответственные лица были предупреждены специалистами о возможном развитии эрозийных процессов из-за распашки степей, не защищенных массивами леса, но это не было принято во внимание. Распахивали не только плодородные территории, но и засоленные участки, и легкие песчаные суглинки, которые легко выветривались.

Земли не обследовались, вспашка проходила с оборотом пласта, так как других видов плугов не существовало. В результате эрозия и сорняки начали губить целинные земли с первых лет их освоения, пишет Ж. Медведев. В 1955-1960 годах огромное количество земли погибло от ветровой эрозии, на что просто не обратили внимания. 1962 год выдался засушливым, и эта проблема распространилась уже на несколько миллионов гектаров. Только в Павлодарской области было списано 1,5 млн. га земли.

В мае 1963 случилась настоящая экологическая катастрофа. Бури силой 35-40 м в секунду подняли и унесли на большие расстояния к подножию Саянских хребтов миллионы тонн плодородных целинных земель. Пыльные облака закрыли солнце, засыпали оросительные каналы, вдоль некоторых посадок образовались барханы до двух метров высотой.

Поселки и деревни оказались засыпаны землей, а распаханные почвы в сотни тысяч га были так сильно снесены ветрами, что обнажились материнские породы. Для приведения этих почв в норму потребуется 100-200 лет. Точная информация о повреждённых площадях до сих пор не обнародована, но считается, что это миллионы гектаров.

Почему молчали почвоведы

Когда началось освоение целины, почвоведы СССР и Казахстана провели экспедицию и, обследовав 100 млн. га, составили почвенные карты земель, где отразили растительный покров, водные источники, сырьевые ресурсы. Эти карты были представлены местным властям.

Сдув почвы стал следствием ошибочных, шаблонных действий партийных руководителей разного уровня. Ученые предостерегали от массового освоения земель, так как знали о ветровой эрозии почв. Сильные ветра дуют здесь до 30 и более дней в году, пыльные бури разрушительны для легких почв, не огражденных посадками. Но партийная номенклатура, к которой принадлежал и Л.И. Брежнев, стремилась лишь доложить наверх о перевыполнении плана по освоению, не обращая внимания на предупреждения об опасности распахивания огромных пространств. Итог этих действий известен.

Итоги проекта «Освоение целины»

Стало ли освоение целины провалом, или все-таки какие-то положительные моменты в этом присутствуют, вопрос спорный. Спустя время большинство возделанных целинных земель были заброшены. Но производство зерновой продукции и животноводство в этих районах не прекратилось. Помимо этого, освоение целины создало предпосылки для развития Казахстана, так как туда хлынули трудовые ресурсы, начался экономический подъем республики. Но хлеба в достатке при Хрущеве наш народ не увидел. А вот то, что зерно закупали за границей, причем у наших идеологических противников, все знали. Мне тоже довелось поесть хлеб из канадской муки в начале 60-х годов. Но все же больше зерна из Канады попало на Кубу и в страны восточной Европы, наших союзников по социалистическому лагерю.

Источник

Освоение целины в СССР: дата начала, цель и ход событий

- 16 Января, 2020

- События

- Борзенкова Валерия

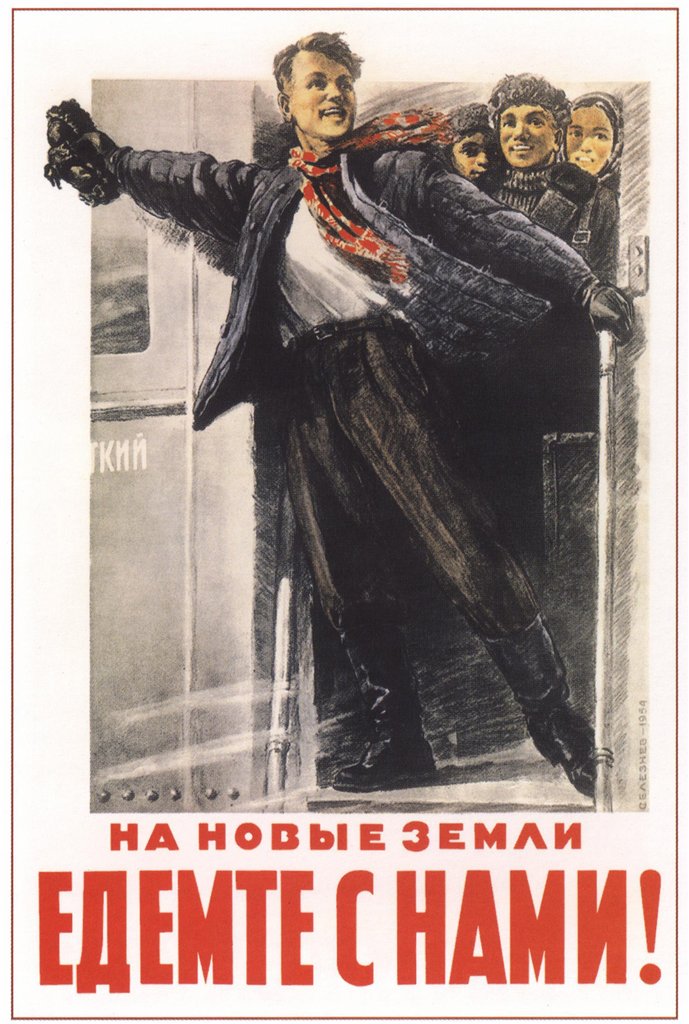

Освоение целины в СССР совпало с периодом хрущевской оттепели. Также в стране в те времена было много молодежи, что способствовало успеху в деле набора специалистов для разработки глухих степей в тяжелых условиях. Молодые люди способны были работать в экстремальных условиях. А главное, заманчивые условия в виде большой зарплаты, хороших подъемных денег и выделения жилья привели к массовым письмам с просьбой направить на целину.

Причины и цель кампании по распашке новых земель

Еще до смерти Сталина страна находилась на стадии послевоенного восстановления. Специалисты того времени предвидели продовольственный кризис. Чтобы избежать его, нужно было увеличить производство хлеба. Существовало два способа решения этой проблемы. В первом случае требовалась интенсификация земледелия в зонах традиционного производства зерна, а во втором — распашка степных земель на юге страны. Первый способ был очень трудоемкий. Требовалось внедрять научно-технический прогресс и увеличивать использование удобрений. Поэтому решили пойти по традиционному и простому пути, несмотря на то что в западных странах уже тогда применяли в земледелии научно-технический прогресс, а путь распашки целины в США закончился кризисом 30-х гг. и эрозией почв. Решение Хрущева послужило началом массового освоения целины.

Общий ход кампании

Ответ на вопрос, в каком году началось освоение целинных земель, содержится во многих источниках. В одном из них сказано следующее: Н. С. Хрущев в своей записке в Президиум ЦК в конце января 1954 года написал о кризисе в деревне. Он отмечал, что урожай зерна в 1953 году был гораздо меньшим, чем в довоенном 1940-м. Решить продовольственную проблему он предлагал с помощью освоение целинных земель в количестве 13 млн гектаров. И уже на Пленуме ЦК в феврале-марте того же года освоение степей было указано главным путем развития сельского хозяйства Советского Союза.

Ответ на вопрос, где находится целина, можно найти в Госплане того времени. Согласно ему, в казахских, сибирских, поволжских, уральских степях и других районах СССР нужно было распахать 43 млн гектаров земли. Также, согласно дополнительному постановлению ЦК КПСС от 13 августа 1954 года, намечалось к 1956 году довести посевы с/х культур на целине до 28-30 млн га.

Для привлечения народа правительство установило высокие зарплаты для специалистов, рабочих и студентов, отправляющихся в степи. Более 500 000 юношей и девушек со всей страны по комсомольским путевкам поехали на целину. Если вначале это были специалисты, то позже на каникулы брали студентов. Многие из них переселились на новые места. Переселенцы получали подъемные деньги, льготы и жилье. Освоение целинных земель в СССР началось в 1954 году. Так, например, в Ярославской области 1295 комсомольцев 15 марта отправились трудиться в степи.

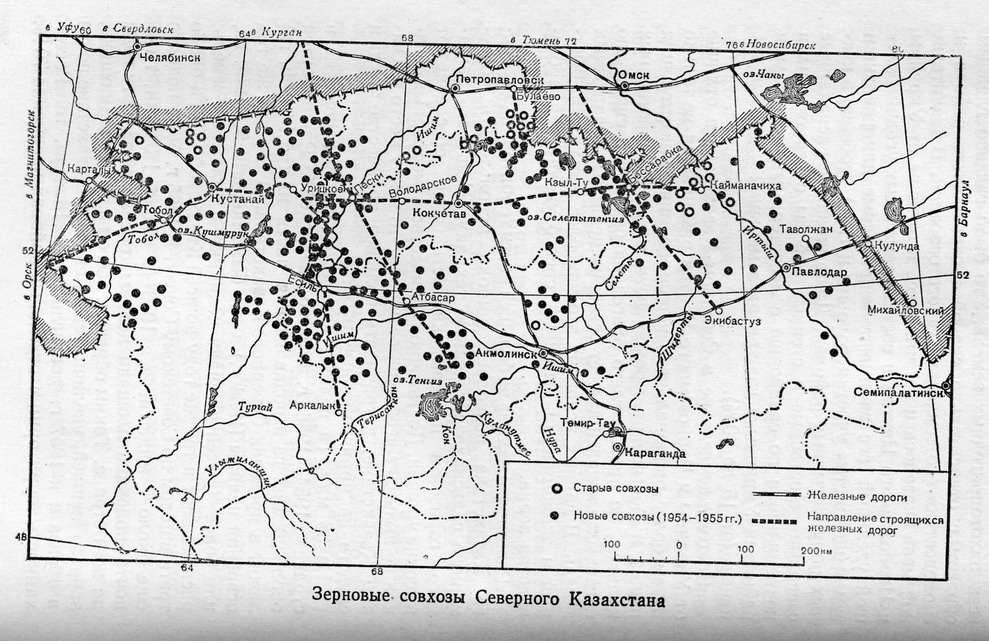

Освоение новых угодий началось с создания совхозов в 1954 году. С 1954 по 1956 год их было образовано 425, и они продолжали создаваться. Уже в первый год колхозы и совхозы в России и Казахстане при плане около 2,4 млн га засеяли свыше 3,5 млн га. За первые пару лет было распахано 33 млн га целины, хотя по плану предполагалось 13.

Уже в первый год реализации этого проекта Советский Союз собрал свыше 85 млн тонн зерна, и из них более 27 млн тонн добыли на целине. В 1956 году урожай был рекордным — 125 млн тонн, из которых 40 % было получено на новых землях. Согласно отчету 1958 года, было произведено зерна в 1,7 раза больше, чем в 1953-м. В 1960 г. собрали 125 млн тонн.

Всего за период с 1954 по 1960 год целинных земель было поднято около 42 млн гектаров. Из них 25,5 млн га — в казахских степях, и около 16,5 млн га — в России (сибирские и дальневосточные области — свыше 11,1 млн гектар; уральские земли — около 2,9 млн га; Поволожские — 2,3 млн га).

Из-за колоссального привлечения для распашки целины техники и людей вначале новые земли показывали очень высокую урожайность, а примерно с 1955 года — от половины до трети всего производимого в стране хлеба. Если в 1949-1953 гг. среднегодовой валовой сбор зерна в Советском Союзе был примерно 81 млн тонн, то в период с 1956 по 1960 г. — около 125,6 млн, т. е. наполовину больше.

Освоение казахских степей

Поднятие целины в Казахской республике шло ударными темпами. В течение первого года было создано 337 зерновых совхозов. Посевная площадь их составила 10 млн га. План был перевыполнен уже в 1954 году. Тогда было распахано свыше 6,5 млн га. Было добыто 7,65 млн тонн зерна. В следующем году, по сравнению с предыдущим, площади посева увеличились более чем в два раза и достигли 20,6 млн га. Но из-за плохой погоды было собрано только 4,75 млн тонн зерна. Самым урожайным годом стал 1956-й. Тогда в казахских степях было собрано 16 млн т зерна (1 млрд пудов). В период с 1956 по 1958 г. в республике было распахано еще 4,8 млн га степей. Посевные площади выросли до 28,6 млн га (из них зерновых культур — 23,2 млн га).

Ход распашки новых территорий на Урале

Освоение целины шло также на территории РСФСР. Всего за 1954 год на Урале было распахано 1 млн 827 тысяч га. В том же году в Оренбуржье распахали более миллиона гектар, что превышало как план, так и взятые областью обязательства. Сюда в местные степи отправилось 11 500 комсомольцев. В Целинный район Курганской области прибыло 1500 человек. Несмотря на первые не особо урожайные годы, в 1956 году труженики Урала собрали 14 млн тонн зерна, что составило 11,2 % от общесоюзного результата. На Урале за годы освоения целины среднегодовое производство зерна выросло. Было свыше 8 млн тонн зерна в начале кампании, а стало более 12 млн тонн (т. е. рост составил 42 %). За период с 1953 по 1958 г. площадь посевов в Оренбургской области увеличилась с 9,7 до 28,7 млн га.

Целинная кампания в Башкирии

Одним из районов освоения степей стала Башкирская АССР. Всего в 1954 году в Башкирии было распахано 380,3 тыс. га местных степей, хотя по плану требовалось 160. В 1954-1956 годах в республике распахали 524 000 га новых земель. Тогда же БАССР получила 3,5 тысячи тракторов, 2,5 тысячи комбайнов и сотни грузовых автомобилей. Были созданы совхозы, и появились новые поселки. В 1956 году Башкирская АССР впервые продала государству свыше 1,31 млн тонн хлеба (80 млн пудов).

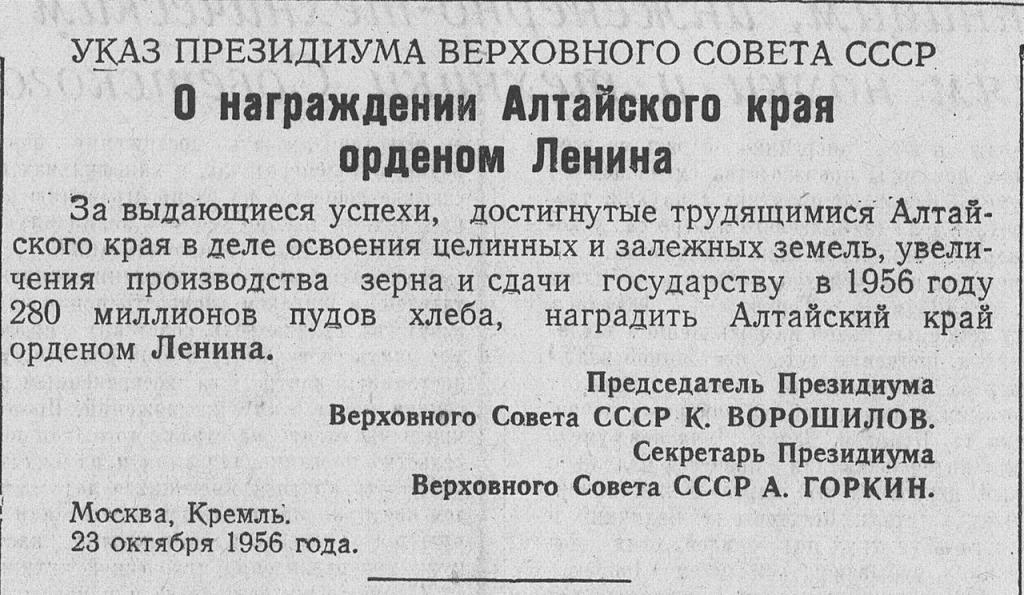

Ход освоения целины на Алтае

Данные по Алтаю в разных источниках разнятся. В одном утверждается, что за первый год распахали 2 млн га и получили свыше 7 млн тонн зерна, но в других указано, что 2657 тысяч гектаров было поднято за первые пару лет. За период с 1954 по 1958 г. в крае было распахано около 3 млн га новых земель. Государство инвестировало в распашку местных степей около 305 млн рублей. За счет продажи зерна с целины Алтая государство получило в бюджет около 525 млн рублей. В 1956 году, сдав 7,5 млн тонн зерна стране, регион получил орден Ленина.

Только в течение первых трех лет распашки степей на Алтае было собрано свыше 18 млн тонн зерна. Около половины всех посевов пшеницы на западе Сибири поставлял Алтай. В результате край стал крупнейшим производителем зерна на востоке страны. Свыше 50 000 человек прибыло в край в 1954-1955 гг. Около 24 000 тракторов и примерно 7000 автомобилей, а также свыше 8000 зерновых комбайнов поступило на сельскохозяйственные предприятия. В 4 раза увеличилось производство зерна в Алтайском крае в 1954 году. Валовой сбор составил 6,72 млн тонн. Уже в первый год распашки степей произошло значительное перевыполнение плана по заготовкам пшеницы. В период с 1954 по 1956 г. было выращено 18 млн тонн в крае. Государству продали свыше 9 млн тонн. В течение первых 3 лет Алтай получил свыше 9 миллионов тонн местного хлеба. За годы освоения целины в крае было построено 78 новых совхозов и 77 колхозов.

А вот так выглядела марка на письмах, которые отправляли покорители целины.

Проблемы, с которыми столкнулись покорители степей

Далее будут рассмотрены основные трудности этого периода. Это такие, как:

- Отсутствие дорог – в бывших пастбищах их только начали строить.

- Отсутствие нормальных зернохранилищ. Это следствие как «бесхозяйственности (как писал Н. С. Хрущев в своих мемуарах)», так и отсутствия дорог. Поэтому был плохой подвоз стройматериалов, и пропадало много зерна.

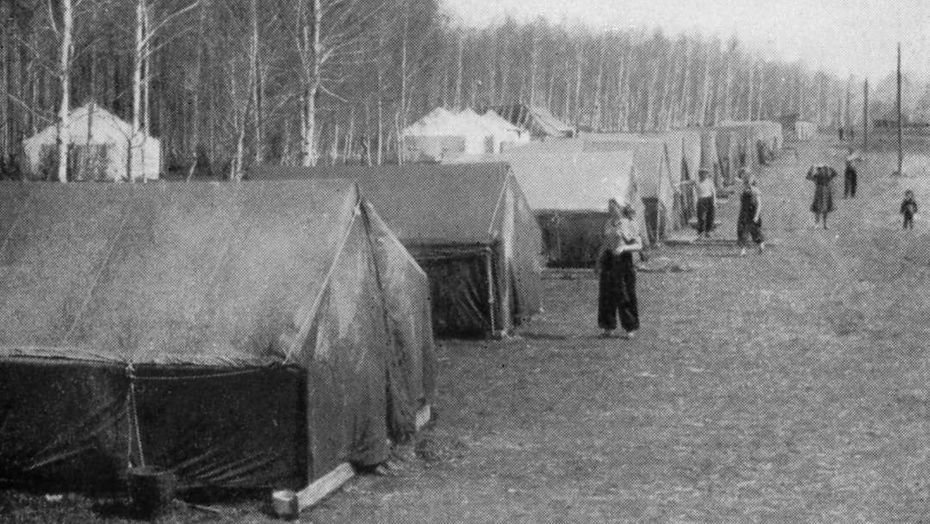

- Жилье в палатках – хотя жилье начали строить, но многие по приезду размещались в землянках, в зданиях организаций, палатках или в бараках бывших поселков лагерей ГУЛАГа. Например, в феврале 1955 года в Оренбуржье прибывших целинников разместили в 20-градусный мороз в вагончиках.

- Отсутствие стройматериалов – обеспечение было очень плохим, как вследствие «бесхозяйственности», так и из-за отсутствия дорог.

- Жара. В целинных землях был суровый климат. Из-за этого целинникам приходилось работать в тяжелых условиях.

- Песчаные пыльные бури и суховей. В 1962-1963 гг. они накрыли новые посевные районы. Плодородный слой, распаханный колхозниками, просто сносился ветром.

- Целинные земли не удобрялись из-за этого, когда запас плодородия их иссяк, урожайность новых земель очень упала. Вследствие этого совхозы и колхозы работали в убыток.

- Не были разработаны сорта зерен для степных местностей.

- Высокие цены на продукты и непродовольственные товары и их недостаток, дефицит товаров даже первой необходимости. Все это вытекало из таких проблем, как отсутствие дорог, так и «бесхозяйственность».

- Низкие зарплаты. Из-за них, к примеру, в Оренбуржье в первый год прибыло 5200 человек, а выбыло 3000, что составило 57 %.

- Использование бывшей в употреблении техники в экстремальных условиях. В колхозы и совхозы отдавали трактора, уже отработавшие свой ресурс, а в условиях целины они быстро ломались. Так как специалистов, а главное запчастей, не хватало из-за одной из самых главных проблем – отсутствия дорог. Работа или стояла, или приходилось трудиться вручную.

- Малое количество специалистов. Большинство ехало за деньгами и наградами. Из этой проблемы вытекала «бесхозяйственность», т. е. работали и строили медленно и плохо.

- Отсутствие организации труда. Эта проблема вытекала из малого количества специалистов. Прибывшие на целину люди были очень молоды и неопытны. Также на организацию труда влияли факторы отсутствия хорошей инфраструктуры и плохой обеспеченности как продовольственными, так и промышленными товарами, а также техникой и транспортом.

- Нехватка транспорта.

- Отсутствие ремонтных мастерских. Вся техника ремонтировалась своими силами, специалистов и запчастей было мало.

- Эрозия почвы началась уже через несколько лет. Плодородный слой иссяк, начались пыльные бури, уносившие грунт, и земли не удобрялись. Почвы беднели на глазах. Те из них, что еще недавно давали 12-15 центнеров с гектара, теперь даже при удобрении едва давали по 7-8 ц/га. Средняя урожайность в 1961-1965 годах рухнула до 6,1 ц/га.

- Низкая экономическая эффективность. Для наполнения бункера зерном приходилось сжигать бак солярки.

- Общественное питание в столовых было очень плохое.

Как видно из написанного выше, поднятие целины в СССР было тяжелой работой. Все эти проблемы вызывали текучесть кадров на местах, хотя многие и остались жить там, но при работе в богатых целинных колхозах и совхозах.

Итоги кампании

За тот период в казахских степях выросли 15 больших городов и 8 поселков. Тогда же построили и многие тысячи километров дорог. Но усилилась эрозия почвы. Плодородный слой был утерян, поэтому утеряны как пашни, так и бывшие до этого на них пастбища.

На Урале целинные земли, так же как и в Казахстане, находились в засушливой зоне. Для такого климата требовалось создать новую систему земледелия. Ее выработали не сразу. На новых пашнях удобрения почти не использовались. Также были допущены ошибки в применении агротехники. Усилилась подверженность почв ветровой и водной эрозии. Из-за этих проблем урожайность в новых посевных районах в период с 1954 по 1960 г. была низкой.

На Алтае целина окупилась в течение 3 лет. Она дала толчок для быстрого развития и роста промышленности и строительства. Также в крае серьезно вырос в те годы сектор науки и культуры. В первый же год доход от проданного зерна составил 521 млн рублей при государственных инвестициях в 315 млн рублей. Более 800 из 1200 хозяйств, стали так называемыми колхозами-миллионниками (т. е. зарабатывали свыше 1 млн руб в год). При этом в 200 из них получали от 5 до свыше 15 млн рублей дохода в год. В освоение целинных земель только на Алтай правительство инвестировало свыше 3,1 млрд рублей. Также за период с 1954 по 1958 г. при реализации хлеба, добытого на целинных землях края, СССР получил свыше 5,2 млрд рублей. В итоге страна получила доход около 2,1 млрд руб.

Различные оценки того периода

Существует много оценок того периода. Советские ученые еще до Хрущева спрогнозировали результаты распашки степей. Они считали, что распашка 40 млн га целины, которая отличается от нормальных сельскохозяйственных земель, приведет к эрозии местных почв. Первые несколько лет будут высокие урожаи, но позже с помощью химических средств и орошения можно лишь добиться поддержания уровня урожая. А так урожайность целины в СССР будет в 3 раза ниже, чем у традиционных с/х земель.

В. М. Молотов считал, что осваивать такие районы надо частично. Упор следует делать на технологии как в степных, так и в старых земледельческих районах.

Также существует мнение, что освоение целины было авантюрой генсека Н. С. Хрущева, который думал сходу решить продовольственную проблему.

Некоторые современные казахстанские исследователи того периода считают, что наряду со специалистами приехало много людей, которые стремились только к легким деньгам и быстрому получению званий. Сами комсомольцы описывали свои личные примеры участия как патриотический порыв и желание помочь стране с хлебом. Некоторые исследователи пишут, что они были колонизаторами, но считают себя созидателями. Действительно, как мы видим, в пустыне появилось множество дорог, городов, поселков и хозяйств, которые и в наше время действуют.

Еще есть мнение, что освоение казахских степей было прикрытием строительства Байконура. Как известно, 1954 год стал временем начала освоения целины, но тогда же стала бурно развиваться в стране и космическая отрасль. Множество людей и большие стройки и распашка огромных площадей привлекали пристальное внимание. За ними можно было скрыть создание космических кораблей.

Также возможно, распашка степных районов требовалась для освоения этих малонаселенных регионов. Некоторые источники пишут, что «добровольно-принудительно» было сорвано со своих рабочих мест множество народу, но критиковать можно было только бесхозяйственность. С одной стороны, ехали мотивированные молодые люди, а с другой — ехали за высокими зарплатами, но в том же Оренбуржье, согласно данным статистики, они были низкими, а вкупе с другими проблемами это вызывало текучесть народа. Если в начале эпопеи песни были о покорении целины, то уже с середины 60-х пели о возвращении в родные места.

После войны был разработан план преобразования природы, согласно ему нужно было максимально увеличить урожайность зерновых культур с помощью сокращения рисков. Также необходимо было создавать лесополосы вдоль рек и дорог, делать оконтуривание полей, строить пруды и водохранилища и оптимально сочетать типы сельхозугодий. Большинство современных исследователей и ученых считают, что если бы сталинский план был доведен до конца, то увеличить сбор зерна можно было и без распашки целинных земель. Но после смерти вождя пришел Н. С. Хрущев, который решил закрыть все проекты предшественника.

Заключение

Зная, в каком году началось освоение целины, можно сделать вывод, что история этого экстремального земледелия была очень тяжелой. Результатом общих усилий советских ученых и земледельцев стало правильное использование передовых технологий, а также накопленного опыта. Благодаря этому даже сегодня в таких целинных районах, как Оренбург и Алтай, удается получать высокие урожаи зерна.

В общей сложности из областей европейской части РСФСР, а также с украинских и белорусских земель было направлено около 1 млн человек. Советский Союз за период с 1954 по 1961 год инвестировал в целину 20 % всех вложений в сельское хозяйство. Из-за этого аграрное развитие традиционных земледельческих районов страны сильно отставало. Первые 3 года целина дала урожай благодаря плодородию почвы, но ее не удобряли. Но целинная земля быстро истощилась, а грунт унесло пыльными бурями. А в нечерноземные районы деньги не вкладывали. В итоге, как уже было сказано выше, средняя урожайность через 7 лет очень сильно упала. Вследствие этого в середине 60-х гг. Советский Союз был вынужден покупать зерно в других странах в огромных масштабах, т. е. целина не смогла прокормить страну.

Также многие специалисты и молодежь уехали на целину, так как у местных колхозов было много денег, это усугубило ситуацию с вымиранием Центральной России. Но, как писалось выше, во многих местах была создана инфраструктура, города и поселки, это спровоцировало бурный рост данных территорий, которые до сих пор пользуются этими благами цивилизации, созданными целинниками буквально на голой земле.

Источник