Производство зерна в России 2020: структура посевных площадей и урожайность

Основа растениеводческой отрасли в РФ – производство зерновых и зернобобовых культур, посевная площадь которых в 2020 году увеличилась на 1 321 тыс. га по сравнению с 2019. Кроме того, по прогнозам ведомств, планируется рост валового сбора к концу уборочной сессии с урожайностью до 30 центнеров с гектара

В исследовании аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» представлена общая характеристика рынка зерна в РФ по итогам 2020 года.

Основой растениеводческой отрасли АПК России является производство зерновых и зернобобовых культур, удельный вес которых в структуре посевных площадей составляет почти 60%.

В 2020 году общий объем посевных площадей под растениеводческие культуры уменьшился на 250 тыс. га 0,3% по сравнению с предыдущим годом. В структуре всех посевных площадей России зерновые и зернобобовые культуры в 2020 году увеличились на 1 321 тыс. га по сравнению с 2019 годом (табл.1).

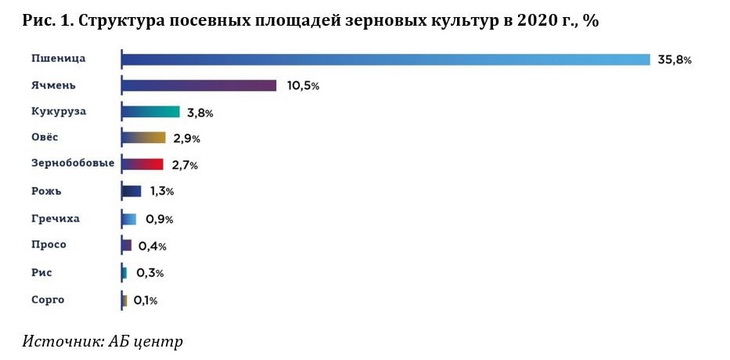

В 2020 году в структуре посевных площадей РФ зерновые и зернобобовые культуры заняли самый большой объем – 58,8% от совокупности всей посевной площади под растениеводческие культуры, что на 1,9% больше, чем в предыдущем году (56,9%) (рис. 1).

Вот уже 20 лет лидером среди всех зерновых культур в структуре посевных площадей России является озимая и яровая пшеница, которая в 2020 году заняла 35,8% всей площади под зерновые. Также существенный объем занимают ячмень с долей посевной площади в 10,5%, кукуруза – 3,8% и овес – 2,9%.

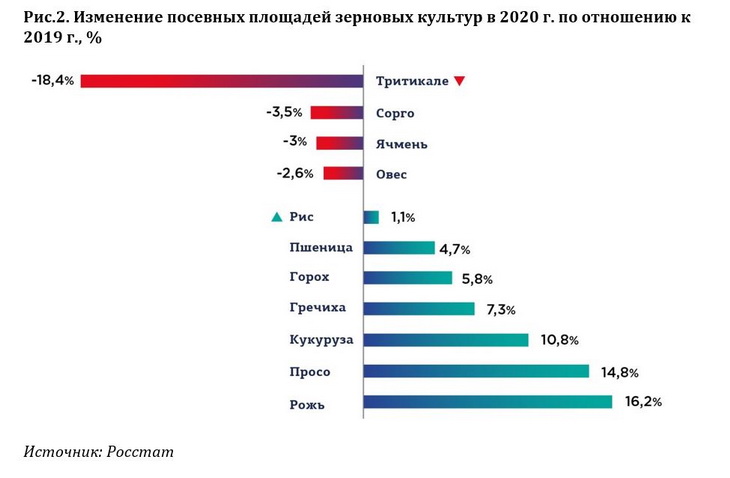

В 2019 – 2020 гг. наблюдается прирост площади посевных площадей не только под пшеницу, но и под рожь, просо, кукурузу и др. В 2020 году в большей степени были расширены посевные площади под рожь, которые увеличились на 127 тыс. га (16,2%), а также под просо – на 58 тыс. га (14,8%) и кукурузу – на 279 тыс. га (10,8%) (рис.2).

Несмотря на расширения посевных площадей некоторых зерновых культур в 2020 году, наблюдается также их сокращение в отношении, в первую очередь, тритикале – на 26 тыс. га (18,4%). Уменьшение посевных площадей коснулось также сорго – 3 тыс. га (-3,5%), ячменя – 261 тыс. га (-3%) и овса – 65 тыс. га (-2,6%).

Ведущим регионом по посеву пшеницы в 2020 году стала Ростовская область, где посевные площади под данную зерновую культуру составили порядка 2,87 млн га, что на 2,8% больше, чем в предыдущем году.

Второе место занимает Ставрополье, регион засеял пшеницей более 2 млн га, что на 3,9% больше прошлогоднего показателя.

В тройку лидеров входит также Алтайский край, засеявший 1,7 млн га с сокращением посевных площадей под пшеницу на 8,4% по отношению к прошлому году.

В Оренбургской области под пшеницу отведено 1,68 млн га, что выше прошлогоднего показателя на 2,3%. Замыкает ТОП-5 регионов-лидеров по посеву пшеницы Краснодарский край, где было засеяно порядка 1,63 млн га, что на 5,1% выше прошлогоднего показателя.

В целом, посевные площади под пшеницу в 2020 году превышают прошлогодний показатель на 1,3 млн га, составив 29,4 млн га. Данный показатель является рекордным с начала 2000 года.

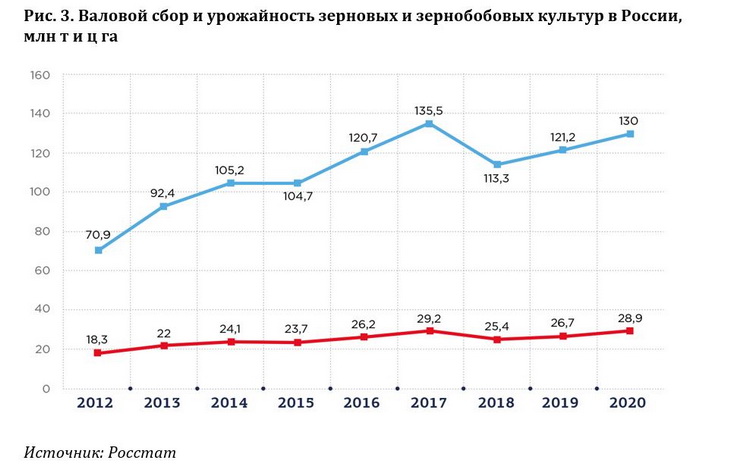

На октябрь 2020 года урожай в России был собран c 95% всей посевной площади. По расчетам различных ведомств, планируется рост валового сбора зерновых культур к концу уборочной сессии от 128 до 132 млн т с урожайностью 30 центнеров на один гектар (рис. 3).

В 2019 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур по сравнению с предыдущим годом увеличился на 7,9 млн т (7%), составив в целом по России 121,2 млн т при урожайности почти в 26,7 ц га.

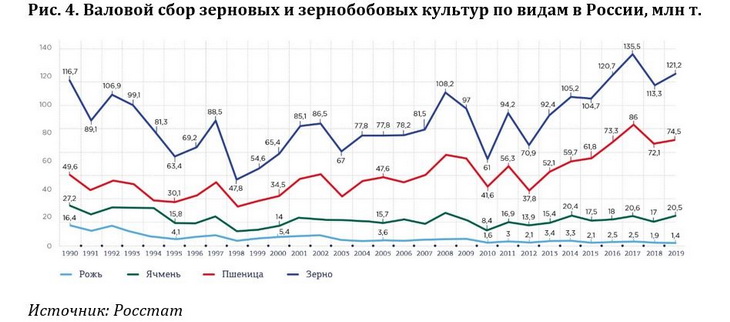

Самую большую долю в структуре валового сбора зерновых занимает пшеница – 74,5 млн т в 2019 году, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Уже на 20 октября 2020 года при общем валовом сборе зерновых в 130 млн т пшеницы произведено 87,5 млн т с урожайностью 30,3 ц га. (рис.4).

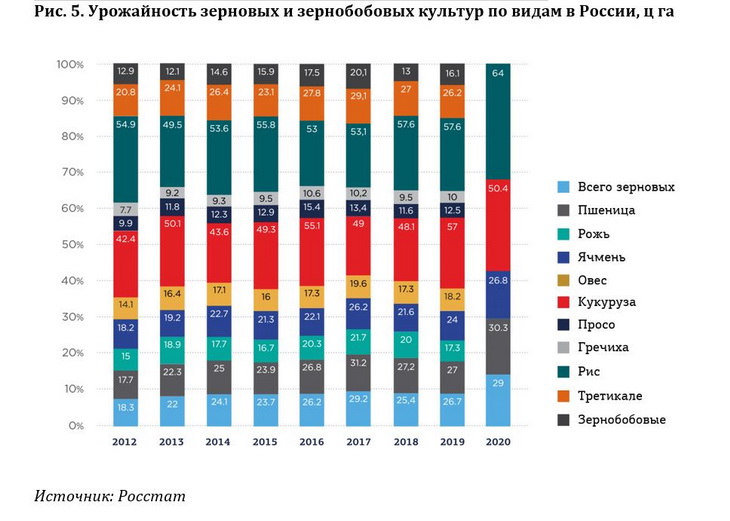

Все показатели производства пшеницы приблизились к рекордным 2017 года, когда ее валовой сбор составил 86 млн т. Как было отмечено выше, объем посевных площадей, в том числе под пшеницу, увеличивается третий год подряд в среднем на 3,3%, что и обеспечивает высокий рост производства и урожайности (рис. 5).

По оперативным данным АПК, осенью 2020 года наблюдался рост урожайности по стратегически важным категориям зерновых и зернобобовых культур, в частности, пшеницы и ячменя, которые вместе с кукурузой составляют основную долю экспорта. Кроме роста показателей производства и урожайности пшеницы отмечено повышение урожайности ячменя на 2,8 ц га и риса на 6,4 ц га, по сравнению с прошлым годом.

В отношении кукурузы наблюдается снижение урожайности на 6,6 ц га. При увеличении в 2020 году посевной площади под кукурузу почти на 11% происходит снижение ее производства, которое обусловлено засухой в летний период на юге страны. Прогнозируется валовой сбор кукурузы порядка 13,5 млн т, что почти на 782 млн т меньше предыдущего года.

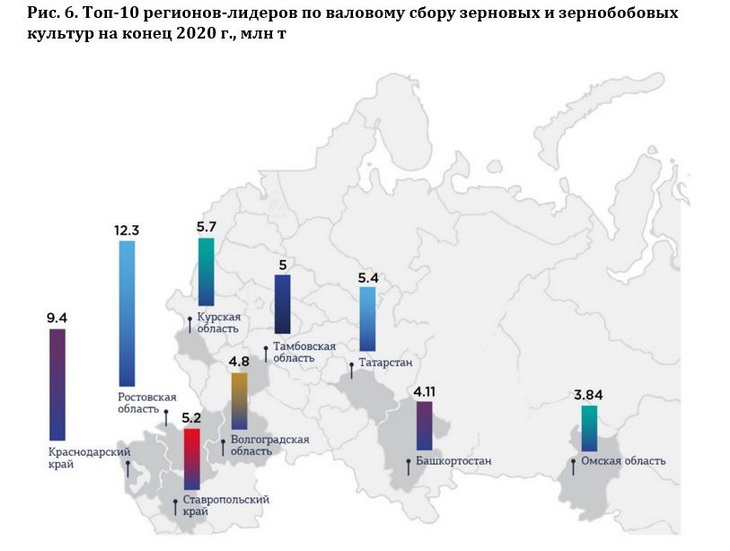

По данным на 20 октября 2020 года лидером по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур уже третий год подряд остается Ростовская область, собравшая 12,3 млн т зерна. Вторым регионом по производству зерновых стал Краснодарский край, регион собрал урожай на 9,4 млн т. Далее идет Воронежская область, которая заметно отстает от первых двух лидеров, собравшая 6,2 млн т зерновых (рис. 6).

На октябрь 2020 года ФГБУ «Центр оценки качества зерна» обследовано 40,2 млн т зерновых культур (пшеницы мягкой и твердой, ячменя, в т.ч. пивоваренного, ржи и кукурузы) (рис.6).

Пшеница мягкая обследована в 49 регионах Российской Федерации в объеме 32,3 млн т -38,0% от валового сбора регионов обследования (далее – валового сбора), составившего 84,9 млн т.

По результатам обследования 1-го класса выявлено — 0,002% (2019 г. — 0,003%), 2-го – 0,2% от общего объема обследований (2019 г. — 0,02%). Доля 3-го класса сохранилась на уровне 32,3%, что соответствует показателю прошлого года (2019 г. — 32,9%). 4-й класс продолжил расти до 38,9% (2019 г. — 46,0%). Доля 5-го класса уменьшилась до 28,5%, но значительно превышает прошлогодний показатель (2019 г. — 20,7%).

К середине октября 2020 г. доля пшеницы 1-4 классов увеличилась до 71,4%, при этом оставшись ниже значения 2019 г. (2019 г. — 78,9%).

В Южном ФО на дату мониторинга доля пшеницы 1-4 классов выросла до 90,7%, что соответствует уровню 2019 г. В Приволжском ФО доля такого зерна выросла до 48,6%, однако уступает значению 2019 г. В Центральном ФО доля пшеницы 1-4 классов сохранила положительный тренд и составила 64,0%. В Сибирском ФО доля пшеницы указанных классов сократилась до 84,9%, при этом показатель выше уровня прошлого года.

Ячмень обследован в объеме 4,7 млн т в 37 регионах в доле 27,9% от валового сбора в 17,0 млн т. Доля ячменя 1-го класса за отчетную неделю продолжила расти до 26,1%, что соответствует прошлогоднему значению, доля 2-го класса сократилась до 73,9%.

В Южном ФО на дату мониторинга доля ячменя 1 класса снизилась до 16,2%, при этом показатель выше 2019 г. В Центральном ФО доля такого ячменя, напротив, увеличилась до 27,5%, однако осталась ниже прошлогоднего показателя. В Сибирском ФО доля ячменя 1 класса выросла до 38,4%, значительно превысив уровень 2019 г.

Ячмень пивоваренный обследован в объеме 1,1 млн т в 8 регионах в доле 43,1% от валового сбора в 2,6 млн т. На дату отчета доля ячменя пригодного для пивоварения увеличилась до 65,9%, что несколько ниже прошлогоднего значения.

Рожь обследована в объеме 821 тыс. т в 28 регионах в доле 42,2% от валового сбора в 1,9 млн т. На дату отчета доля ржи 1-3 классов снизалась до 89,2%, при этом оказавшись выше уровня 2019 г.

В Приволжском ФО доля ржи 1-3 классов сохранилась на уровне 85,8% и превышает прошлогодний показатель.

Кукуруза обследована в объеме 1,2 млн т в доле 20,4% от валового сбора в 5,8 млн т в 11-ти регионах страны. На дату отчета доля кукурузы для переработки в крупу и муку сократилась до 18,6%, что ниже показателя 2019 г., кормовая продолжала расти до 75,3%, при этом показатель превысил прошлогоднее значение. К середине октября 2020 г. доля кукурузы для крахмалопаточной промышленности сократилась до 1,9%.

Источник

В. Катасонов: «Нас ждет дефицит зерна и рост цен на хлеб»

Закон, вступивший в силу 1 июля 2021 года, может оставить Россию без основного продукта питания

Я уже писал, что в понедельник, 27 июня, Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон № 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О валютном регулировании и валютном контроле“». Указанный закон вступил в силу с 1 июля 2021 года. Суть его в том, что многим категориям российских экспортеров дается право размещать валютную выручку от экспортных продаж за рубежом, на счетах иностранных банков. Я назвал введение этого закона «доведением до логического конца» процесса легализации ограбления страны.

Напомню, что под действие закона подпадают такие товары, которые называются «несырьевыми» и «неэнергетическими». Т.е. создается видимость, что речь идет об экспорте промышленной продукции, о вытеснении сырья готовыми изделиями. Неискушенные могут подумать, что стимулируется экспорт транспортных средств, машин и оборудования, высоких технологий. Нет, в перечень товаров, подпадающих под действие закона, включены не самолеты или автомобили, а золото, черные и цветные металлы, простейшие металлоизделия и зерно. В общей сложности смягчение валютного контроля затронет экспорт на 160 млрд долларов (это почти половина всего российского экспорта за прошлый год).

Закон лоббировался экспортерами перечисленных категорий товаров. В предвкушении принятия закона они активизировали вывоз из страны указанных товаров. Рассчитывая, что полученную валютную выручку им удастся безнаказанно разместить на счетах зарубежных банков. Т.е. провести ограбление без каких-либо неприятных для себя юридических последствий. По наглости задуманный план мало чем отличается от бандитской приватизации 90-х годов. Закона еще не было, но его ждали с нетерпением. И тянули время, предпочитая платить штрафы за несвоевременную репатриацию валюты в России. 1 июля экспортеры-клептоманы вздохнули с облегчением: теперь и на штрафы тратиться не надо.

Действие грабительского плана очень ярко проявилось в такой сфере, как экспорт золота. В прошлом году из страны было вывезено золота, подпадающего под категорию «несырьевых неэнергетических товаров», в объеме 320 тонн. Примечательно, что добыча золота в России в прошлом году составила 290 тонн. Еще 30 тонн добавили банки из своих запасов. Почти все золото было вывезено в Лондон — главную в мире торговую площадку по драгоценному металлу и главное хранилище золотых слитков частных инвесторов из разных стран мира. Можно быть уверенным, что в этом году все

добытое в стране золото, которое, как известно, является стратегическим ресурсом, будет под чистую вывезено на острова Туманного Альбиона. С полными концами, т.е. без перевода валютной выручки в Россию. Скорее всего, она также останется на островах Туманного Альбиона.

То же самое происходит и с другими товарами, входящими в группу «несырьевых неэнергетических». Вот, мы, например, удивлялись и до сих пор удивляемся: что это вдруг цены на черные металлы на российском рынке подскочили за несколько месяцев в 2−3 раза? Господин Мордашов, глава и владелец «Северстали» (заявивший намедни, что «жадность — двигатель прогресса») стал гнать продукцию черной металлургии за границу. То же самое уже происходит с многими цветными металлами и простейшими металлоизделиями.

Сейчас хочу подробнее остановиться на судьбе такого «несырьевого неэнергетического товара», как зерно. В прошлом году на мировых рынках цены на многие виды продукции агропромышленного комплекса (АПК) стали расти. Возникли дополнительные стимулы направлять продукцию российского АПК на внешние рынки. Особенно ощутимым был рост мировых цен на зерно. Его вывоз в прошлом году осуществлялся ударными темпами. Дополнительным стимулом вывоза зерна стало ожидаемое принятие закона, легализующего право экспортеров зерна оставлять выручку за границей.

По данным Россельхознадзора, по итогам 2020 года экспорт зерна из России по итогам 2020 года составил 57,5 млн тонн, что на 20% выше показателя предыдущего года. годичной давности. По данным ведомства, основной объем экспорта пришелся на пшеницу — 38,3 млн тонн. А вот цифры экспорта других зерновых культур (млн. т): ячмень — 6,1; кукуруза — 3,7; жмых — 2,2; подсолнечник — 1,4.

В долларовом выражении экспорт пшеницы в прошлом году достиг 8,21 млрд. долл., что превысило показатель предыдущего года на 28,2%.

Примечательно, что на фоне экономического кризиса прошлого года, спровоцированного так называемой «пандемией COVID-19», некоторые сектора российского АПК демонстрировали невиданные успехи. В частности, в прошлом году был собран невиданный урожай зерновых. В 2020 году в России собрали 132,9 млн т зерна, что стало вторым в истории страны результатом после рекордного урожая 2017 года, сообщается в докладе Росстата. Урожай 2020 года оказался на 9,7% больше, чем в 2019 году. Поразительно, что по многим другим секторам российского АПК никакого «экономического чуда» не произошло. Было падение, порой более глубокое, чем в целом по экономике России. Сбор сахарной свеклы упал по сравнению с предыдущим годом на 40,5% (32,4 млн т против 54,4 млн т), картофеля — на 10,9% (19,7 млн т против 22,1 млн т) и овощей — на 2,0% (13,8 млн т против 14,1 млн т).

Такой разнобой в динамике зернового сектора и большинства других секторов АПК нельзя объяснить природными причинами. И даже причинами, обусловленными ценовой конъюнктурой мировых рынков. Производство зерна наращивалось ради того, чтобы нарастить его экспорт. А нарастить экспорт — ради того, чтобы максимально воспользоваться возможностями ожидаемого закона. Платили штрафы за несвоевременную репатриацию валютной выручки и ждали закона. И вот, наконец, дождались.

Можно ожидать, что в этом году будут опять рекордные урожаи пшеницы и других зерновых культур. Независимо от того, какой будет погода. Будут новые рекорды по экспорту зерновых.

Оборотной стороной медали станет дефицит зерна и хлеба на внутреннем рынке России. Собственно, мы этот эффект уже прочувствовали: цены на хлеб в стране при рекордном урожае зерновых стали расти. Еще в декабре прошлого года ассоциация производителей муки «Русская мука» направила письмо в ФАС, в котором просила обратить на быстрый рост цен на пшеницу на российском рынке. Что неизбежно ведет к удорожанию хлеба. «В 2020 году мы вынуждены констатировать сохранение динамики роста стоимости пшеницы всех классов. За период январь—ноябрь 2020 года совокупный рыночный рост цен на пшеницу во всех регионах России составил от 30 до 40% в зависимости от качественных показателей зерна», — отмечается в письме российских мукомолов.

Как известно, президент Владимир Путин в конце прошлого года обратил внимание на быстрый рост цен на базовые продукты питания и дал команду правительству разобраться в этом и принять необходимые меры. Михаил Мишустин отреагировал быстро. Были прияты меры. Тут и бюджетные субсидии мукомолам для компенсации части потерь в связи с ростом цен на закупаемое зерно. Тут и попытки давить на компании оптовой и розничной торговли, установление предельных цен на базовые продукты питания, включая хлеб. Наконец, такая мера, как введение ограничений на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. С 15 февраля до 30 июня 2021 года из страны можно было вывезти только 17,5 миллиона тонн этих агро-культур. Экспортировать можно больше, но тогда дополнительный объем будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции (но не менее чем 100 евро за одну тонну).

Итак, с 1 июля ограничение на экспорт, установленное правительством перед новым годом, перестает действовать. Это ограничение было бы крайне актуальным на период сбора урожая зерновых. Основная часть экспорта зерновых традиционно приходится на вторую половину года. А ограничение экспорта аккурат прекратило свое действие в период «жаркой страды». Есть лоббисты, которые хотели бы продления моратория на экспорт зерновых. Например, та же мукомольная промышленность. Но силы неравны. Лобби экспортеров зерновых намного мощнее. Ведь не для того, оно добивалось более года принятия закона № 223-ФЗ, чтобы потом обесценить его ограничениями на экспорт?

Прогноз мой таков. Ограничений на экспорт зерновых во второй половине года не будет. Вывоз пшеницы и других культур опять продемонстрирует рекордные показатели (эти «рекорды» в минимальной степени зависят от того, какой будет погода). На внутреннем рынке возникнет дефицит зерна. Будет иметь место рост цен на хлеб. Впрочем, любой прогноз условен. Чтобы прогноз не «состоялся», необходим целый комплекс мер. И одна из первоочередных — отмена закона № 223-ФЗ. Ведь он не только провоцирует голод в стране, но и еще и легализует финансовое ограбление России.

Источник