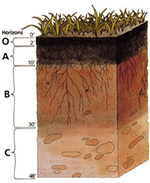

Почвенный профиль

Почвенный профиль — сочетание генетических горизонтов, характерное для каждого природного типа почвообразования. Профиль почвы образуется в результате дифференциации исходной почвообразующей породы под влиянием процессов почвообразования и характеризует изменение всех её свойств по вертикали.

Почвенный профиль [1] — совокупность генетически сопряженных и закономерно сменяющихся почвенных горизонтов, на которые расчленяется почва в процессе почвообразования.

Содержание

Типы строения

Под строением профиля понимается характер и последовательная смена генетически связанных горизонтов, слагающих почву.

Почвенным профилем называется совокупность почвенных горизонтов, объединенных единым процессом почвообразования. Строение почвенного профиля определяется морфологическими признаками отдельных почвенных горизонтов, закономерно пе¬реходящих один в другой. Строение профиля большинства почв, если их рассматривать в разрезе сверху вниз, сравнительно однотипно: сверху лежит небольшой слой растительных остатков, образующих лесную подстилку, травяной войлок, или дернину; глубже расположен горизонт, в разной степени окрашенный гумусом, или пере¬гноем, а под ним образуется горизонт, переходный к материн¬ской породе. Мощность, или глубина, почвенного профиля зависит от типа и времени протекающего почвообразовательного процесса и может изменяться в очень широких пределах. Строение и мощность почвенного профиля позволяют судить о характере и направлении почвообразовательных процессов, применении систем обработки почв, необходимости внесения удобрений, видах выращиваемых культур, об устойчивости и продуктивности лесов. Поэтому описание почвенного профиля занимает важное место при картировании почв, разработке аг¬ротехники выращивания культур и практических приемов веде¬ния хозяйства. Для характеристики почвенного профиля в целом производят описание отдельных его горизонтов.

Обозначение горизонтов. Каждому из горизонтов дается буквенное обозначение. Наиболее широко применяется система буквенных обозначений (используют латинский шрифт), пред¬ложенная В. В Докучаевым и доработанная советскими уче¬ными. Буквами обозначают генетические горизонты, а сочета¬ниями букв и буквенно-цифровыми индексами — переходные го¬ризонты и подгоризонты. Приняты следующие обозначения: Т — торф, органогенный горизонт; А — горизонт биогенного накопления органического вещества в почвах. Обычно называется гумусовым, перегнойно-аккумулятивным или дерновым горизонтом; А0 — лесная подстилка, травяной войлок, дернина; Апах — пахотный горизонт почвы.; А — гумусовый, дерновый, перегнойно-аккумулятивный, перегнойно-элювнальный горизонт дерново-подзолистых, серых лесных и осолоделых почв; имеет серый или черный цвет; А2 — элювиальный (или горизонт вымывания), подзолистый или осоло-делый. Обычно окрашен в белесоватые, белесые и белые тона; В — иллювиальный, или горизонт вмывания, в подзолистых, серых лес- пых, каштановых и некоторых других породах; G — глеевый горизонт, характерен для почв с постоянным избыточным увлажнением и болотных почв; С — материнская рыхлая горная порода; Д — подстилающая горная порода. Кроме того, применяют буквенное индексы: g — для оглеенных горизонтов; с — » скопления водорастворимых солей; г — » скопления гипса; цифровые индексы — 1, 2, 3 и т. д.

Описание горизонтов. После определения границ генетиче¬ских горизонтов записывают глубину верхней и нижней границ, например A1 6—12 см. Иногда сразу вычисляют толщину, или мощность, генетического горизонта, например, А2 12 26/14. За¬тем, поставив знак горизонта еще раз, дают полное морфологи¬ческое описание каждого горизонта или подгоризонта.

Каждый генетический горизонт описывают в такой последо¬вательности: цвет, механический состав, структура, сложение, включения, новообразования и характер перехода одного гори¬зонта в другой. В полевых условиях указывают влажность почв и определяют 10%-ным раствором соляной кислоты глубину вскипания карбонатов, если они имеются. Описание почв часто сопровождается качественным определением различных соединений и свойств почв, например определяется присутствие кар¬бонатов, закисного железа, вредных водорастворимых солей. Цвет почвы — важнейший морфологический признак. Не¬редко название почвы дается по цвету верхних горизонтов: под¬золы, серые лесные, черноземы, буроземы и т. д. По цвету почвы в первую очередь выделяют генетические горизонты, так как многие реакции и процессы, протекающие в них, связаны с изме¬нением цвета образующихся и перемещающихся соединений. Вы¬нос железа, например, сопровождается появлением белесой ок¬раски горизонта, а вмывание органических соединений — окра¬шиванием горизонта в серый или бурый цвет. Соединение двух¬валентного железа с фосфором (вивианит) нередко придает почве голубоватую или сизоватую окраску, а накопление карбо¬натов кальция придает белесовато-палевую окраску бурым до этого горизонтам. Соединения железа окрашивают горизонты в различные желтоватые, красноватые тона и оттенки. Цвет почвы и интенсивность окраски очень разнообразны. Ок¬рашенность горизонта может быть равномерной, однородной или неоднородной, пятнистой, пестрой, языковой, глянцеватой и др., что связано как с неодинаковой интенсивностью процес¬сов почвообразования, так и неоднородностью распределения вещества в почвенных горизонтах.

Из всего многообразия выделяют три группы соединений, оп¬ределяющих цвет почвы: а) органические и перегнойные веще¬ства, которые могут придать горизонтам черный цвет; б) соеди¬нения окиси железа, окрашивающие почвы в красный цвет; в) соединения кальция, кремнезема, а также каолин, придаю-щие почве белый цвет.

Группировка по соотношению горизонтов

- Простой профиль

- Примитивный — характерен для почв, находящихся на первой стадии образования. Обладает небольшой мощностью (несколько сантиметров), слабо дифференцирован на горизонты, из которых обычно выделяется лишь органогенный горизонт A и материнская порода С.

- Неполноразвитый — формируется на плотных массивно-кристаллических породах или на крутых склонах. Характеризуется полным набором горизонтов, характерных для данного типа почвы, которые, однако, имеют малую мощность и могут быть прерывистыми.

- Нормальный — имеет полный набор горизонтов нормальной мощности, характерных для данного типа почвообразования.

- Слабодифференцированный — образуется на песках (особенно кварцевых) или древних ферралитных корах выветривания. Профиль растянут, монотонен, с постепенными переходами от горизонта к горизонту.

- Нарушенный (эродированный) — содержат частично уничтоженные верхние горизонты.

- Сложный профиль

- Реликтовый — содержит как бы несколько самостоятельных профилей, наложенных один на другой. Образуется в речных долинах, в районах интенсивной эоловой и вулканической деятельности.

- Полициклический — из-за периодического отложения небольшого количества материала почвообразование не прерывается и новый профиль поверх реликтового не образуется, однако в пределах горизонтов видна литологическая неоднородность.

- Многочленный — формируется при смене почвообразующих пород в пределах 100 см от поверхности. На контакте при этом образуется специфический горизонт.

- Нарушенный (перевернутый) — нижележащий горизонт искусственно (обычно при вспашке) перенесён на поверхность.

- Мозаичный — образуется в условиях высокой комплексности почвенного покрова, когда границы горизонтов перестают быть параллельными земной поверхности.

Генетические типы профилей

Выделяются по сочетанию кривых распределения веществ в профиле и соотношения горизонтов.

- Недифференцированный

- Изогумусовый — обладает ярко выраженной дифференциацией по содержанию гумуса (а также часто легкорастворимых солей, гипса, карбонатов), но не дифференцированный по более стабильным компонентам (глине, R2O3).

- Метаморфический — профиль дифференцирован по содержанию глины. Оглинивание происходит in situ, переноса продуктов выветривания не происходит.

- Элювиально-иллювиально-дифференцированный — профиль с выделяющимся элювиальным (обеднённым глиной и R2O3) и иллювиальным (соответственно обогащённым ими) горизонтами.

- Гидрогенно-дифференцированный — характеризуется гидрогенной аккумуляцией вещества в какой-либо части профиля.

- Криогенно-дифференцированный — фактором дифференциации служит постоянная льдистая мерзлота (см. криогенные процессы).

Источник

Почвенные профили: типы и описание

Характеристика почв с целью определения их ценности невозможна без изучения почвенных профилей. Что это такое, и какие типы профилей бывают, читайте в статье.

Почвенный профиль

Процесс образования почв оказывает воздействие на горную материнскую породу, в результате чего свойства почвы изменяются по вертикали. Происходит закономерное изменение состава почвы от ее поверхности вглубь до материнской породы, которую не затронул процесс образования почв. Это происходит постепенно. Почвенные профили образуются под влиянием каких-то факторов. Главными из них являются:

- Вещества, поступающие в почву вертикально из атмосферы, либо из грунтовых вод. Их движение зависит от типа образования почв и их сменяемости по годам и сезонам.

- Распределение по вертикали корневых систем растений, обитающих в почве животных, микроорганизмов.

Все горизонты почвенного профиля взаимосвязаны. Бывает так, что почвы горизонтов разных типов имеют схожие свойства и признаки.

Почвенные профили: строение

Слои почвы, чередующиеся по вертикали, являются почвенными горизонтами. Их строение и свойства различаются. Почвенные горизонты, последовательно залегающие друг за другом – это почвенные профили. Их строение для каждой почвы специфично.

Строение почвенного профиля тесно связано с процессом природного образования почв и их использованием в сельском хозяйстве. Почвы горизонтов разных типов отличаются не только признаками и свойствами, но и составом. Мощность горизонта определяется вертикальной протяженностью. Основные горизонты:

- Гумусовый почвенный слой.

- Горизонт перехода от предыдущего к следующему слою.

- Подпочва (материнская порода).

Простой профиль

Строение почвенного профиля при более детальном рассмотрении бывает простым и сложным. Простое строение почвы имеет следующие типы профиля:

- Примитивный – это маломощный горизонт, местом прилежания является материнская порода.

- Неполно развитый – в составе этого профиля имеются все горизонты, свойственные данной почве. Каждый горизонт маломощный.

- Нормальный – характеризуется наличием всех горизонтов, образованных на генетическом уровне. Мощность свойственна неэродированной почве.

- Слабо дифференцированный – горизонты выделены слабо.

- Нарушенный или эродированный – характеризуется уничтожением верхних горизонтов эрозией.

Сложный профиль

Типы почвенного профиля сложного строения бывают следующие:

- Реликтовый – в наличии у данного профиля имеются погребенные горизонты и профили палео почв. В своем составе может иметь следы древнего образования почв.

- Профиль многочленный – формируется при литологических сменах, не выходя за пределы толщи почвы.

- Полициклический – его образование связано с периодическим отложением материалов, образующих почву: вулканического пепла, речного аллювия, наносов золы.

- Нарушенный или перевернутый – характеризуется образованием разного вида: природного или искусственного. В первом случае сыграл роль человеческий фактор, во втором – природный, когда нижележащие горизонты переместились на поверхность.

- Мозаичный – характеризуется не последовательным образованием горизонтов по глубине. Смена горизонтов происходит пятнами, как мозаичный рисунок.

Строение профиля по условиям образования почв

Почвенные профили различаются. В зависимости от процесса образования почв они делятся на два типа:

- Первый тип характеризуется формированием почв в условиях их промывания, которые называются элювиальными, и влияния влаги из атмосферы. Осадки, идущие нисходящими потоками из почвы, перемещают частицы и химические элементы вниз.

- Описание почвенного профиля второго типа имеет свои особенности. Данный тип строения характерен для гидроморфных почв, которые формируются при избыточном увлажнении. На образование почв оказывают влияние грунтовые воды, которыми происходит обогащение почвенной толщи.

Строение профилей по глубине

В зависимости от распределения различных веществ: известняка, гумуса, гипса, минералов, солей, по глубине можно выделить следующие почвенные профили:

- Аккумулятивный – сверху почвы содержится небольшое количество веществ: чем глубже, тем их становится меньше.

- Элювиальный – количество веществ увеличивается с глубиной.

- Грунтово-аккумулятивный – вещества накапливает из вод грунтовых, которые располагаются внизу или посередине профиля.

- Элювиально-дифференцированный – в верхнем его слое накапливается мало веществ, а в других слоях – много.

- Недифференцированный – вещества распределяются равномерно по всему профилю.

Горизонты профиля

Кроме трех основных выделяют такие горизонты, как:

- Торфяной, органогенный. Его формирование происходит на поверхности при постоянном избыточном увлажнении. Характерным признаком является специфическая консервация веществ органического происхождения, которые не превращаются в гумус и не сгорают. По составу торф бывает травяным, древесным, моховым, лишайниковым, лиственным или смешанным. Остатки растительного происхождения могут быть не разложенными, частично сохранившимися и разложенными полностью.

- Подстилка лесная – этот слой богат органическими веществами. Его мощность достигает двадцати сантиметров. Состоит из остатков растений, сохранивших первоначальный вид, частично или полностью перегнивших.

- Дерновый слой – это поверхностный горизонт. Его формирование происходит под травянистыми растениями. Большую часть объема составляют корни растений.

- Перегнойный горизонт – содержит 15-35 процентов веществ органического происхождения. Может быть бесструктурным или иметь творожистую структуру. Почва черная, мажущаяся, насыщенная водой.

- Горизонт пахотный – его образование связано с обработкой гумусового или нижележащего слоев.

- Горизонт гумусовый – образуется на поверхности, имеет темный цвет, содержит 15 процентов органических веществ.

- Горизонт элювиальный – формируется под органогенным горизонтом. Почва белесая, осветленная.

- Горизонт минеральный – место его формирования – средняя часть профиля. Может быть иллювиальным, солонцовым, карбонатным, солевым, гипсовым или смешанным.

- Горизонт глеевый – его называют минеральным. Формирование происходит при длительном или постоянном чрезмерном увлажнении и недостатке кислорода. Характерным для горизонта является тусклая окраска. Она может быть голубого, сизого или оливкового оттенков.

- Материнская порода – характеризуется слабой степенью воздействия на нее разрушающих факторов при образовании почв.

Цвет почвы

Почвенным горизонтам свойственен такой признак, как их окраска, которая зависит от состава почвы и процессов ее образования.

- Черная почва. Такое название цвета получили темно-серые и темно-бурые почвы. Их окраска зависит от содержания перегноя или гумуса. Чем больше его в почве, тем темнее цвет. Черный цвет почве могут придавать соединения некоторых минералов, а также уголь различного происхождения.

- Белая почва и все другие окраски светлых тонов. Такой цвет придает почве известняк, гипс, кварц, растворимые соли, полевой шпат.

- Красная почва бывает тогда, когда в ее составе накапливается оксид железа. Пурпурная окраска получается из-за большого содержания оксидов марганца, желтая – гидроксидов железа.

- Почва с оттенками синего, голубого и зеленого цветов. Это связано с тем, что в почве присутствуют соединения железа закисного. Его содержание в почве – следствие условий анаэробного характера (избыточное увлажнение).

Что такое мощность горизонта?

Это его протяженность по вертикали от поверхности вглубь до залегания материнской породы. Разные типы почв имеют разную мощность. В среднем она колеблется от сорока до ста пятидесяти сантиметров. Например, если природные условия суровые, процесс образования почвы затрагивает верхнюю часть пород. Мощность такой почвы достигает двадцати-тридцати сантиметров. В степных зонах под густым травянистым покровом – двести-триста.

По мощности отдельно взятых горизонтов судят о ценности почв. Так, гумусовый мощный слой характеризуется большим запасом веществ и слабым вымыванием. Подзолистые почвы бедны содержанием питательных веществ, поэтому их ценность невелика.

Черноземы

Это самые плодородные почвы. Черноземы в прошлом формировались из густого травяного покрова, который отмирал ежегодно, и под воздействием теплого лета разлагался, образуя перегной, который длительное время накапливался. В настоящее время почти полностью черноземы распаханы. Почвенный профиль чернозема имеет следующее строение:

- Войлок степной, мощность 3-4 сантиметра.

- Дернина – ее мощность составляет 3-7 сантиметров. Имеет темно-серый цвет и отмершие или живые остатки корешков злаковых растений. Этот слой могут иметь старопахотные или целинные почвы.

- Гумусовый горизонт – его мощность 35-120 сантиметров. Имеет темно-серый цвет однородной краски. Особенности почвенного профиля чернозема в его структуре. Она зернистая и прочная. Главная особенность – плодородность.

- Переходный горизонт от гумусового слоя к следующему. Его мощность 40-80 сантиметров, окраска – буровато-серая, неоднородная, видны пятна и затеки гумуса. Имеет грубую, комковатую структуру.

- Этот тип горизонта имеет подтипы. В некоторых из них можно выделить иллювиально-карбонатный горизонт с буровато-палевой окраской и призматической структурой. Почвы всего горизонта имеют кротовины. Они заполнены бурой массой, поступающей из горизонтов, лежащих ниже. Бывает, что кротовины заполняются землей темного цвета из верхних горизонтов.

- Порода, образующая почву. Она имеет белесую или палевую окраску и призматическую структуру. Почва разной глубины характеризуется наличием карбоната, солей, гипса.

Подзолистые почвы

Почвенный профиль подзолистых почв формируется при высоком уровне влажности. Типичной для них является растительность различных видов. Особенности почвенного профиля подзолистых почв в повышенной кислотности. Поэтому для их микрофлоры очень важно адаптироваться в таких условиях, чтобы участвовать в процессах распада остатков органических веществ. Горизонты профиля подзолистых почв следующие:

- Лесная подстилка – мощность два сантиметра.

- Слаборазложившиеся остатки растений.

- Включения в виде мицелия грибов. Цвет почвы светло-бурый.

- Комковатая или порошкообразная структура почвы с темно-бурой окраской.

- Гумусово-аккумулятивный слой мощностью до тридцати сантиметров.

- Подзолистый слой с такой же мощностью.

- Переходный с пестрой окраской слой мощностью до пятидесяти сантиметров.

- Иллювиальный слой, его мощность – 20-120 сантиметров.

- Слой материнской породы.

Почвы данного типа в дикой природе обладают низким плодородием, слой гумуса практически отсутствует, реакция почвы кислая. Подзолы плохо впитывают влагу, мало насыщены полезными веществами, что сказывается на питании растений и их росте.

Источник