Адгезия

Литература : Фрейдин A. C., Прочность и долговечность клеевых соединений, M., 1981; Басин B. E., Aдгезионная прочность, M., 1981.

B. E. Басин.

Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под редакцией Е. А. Козловского . 1984—1991 .

Полезное

Смотреть что такое «Адгезия» в других словарях:

Адгезия — (от лат. adhaesio прилипание) в физике сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел. Адгезия обусловлена межмолекулярным взаимодействием (вандерваальсовым, полярным, иногда образованием химических связей или… … Википедия

АДГЕЗИЯ — (от лат. adhaesio прилипание), возникновение связи между поверхностными слоями двух разнородных (твёрдых или жидких) тел (фаз), приведённых в соприкосновение. Является результатом межмолекулярного взаимодействия, ионной или металлич. связей.… … Физическая энциклопедия

адгезия — прочность сцепления Совокупность сил, связывающих покрытие с окрашиваемой поверхностью. [ГОСТ Р 52804 2007] адгезия Поверхностное явление, приводящее к сцеплению между приведенными в соприкосновение разнородными материалами под действием физико… … Справочник технического переводчика

Адгезия — – сцепление поверхностей разнородных тел. Достигается при нанесении гальванических и лакокрасочных покрытий, склеивании, сварке и др., а также при образовании поверхностных пленок (например, окисных, сульфидных). При взаимодействии молекул одного … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

АДГЕЗИЯ — (лат. adhaesio, от adhaerere прилипать, быть соединенным). Слипание, сцепление. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. АДГЕЗИЯ лат. adhaesio, от adhaerere, прилипать. Слипание. Объяснение 25000 иностранных … Словарь иностранных слов русского языка

адгезия — слипание, приклеивание, прилипание, склеивание, сцепление Словарь русских синонимов. адгезия сущ., кол во синонимов: 5 • приклеивание (12) • … Словарь синонимов

адгезия — и, ж. adhésion f., нем. Adhäsion <лат. adhaesio прилипание. 1372. Лексис. Слипание поверхностей двух разнородных твердых или жидких тел. СИС 1985. Явление склеивания было извесно давно, но задумываться о его природе стали относительно недавно… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

АДГЕЗИЯ — (от лат. adhaesio прилипание) сцепление поверхностей разнородных тел. Благодаря адгезии возможны нанесение гальванических и лакокрасочных покрытий, склеивание, сварка и др., а также образование поверхностных пленок (напр., оксидных) … Большой Энциклопедический словарь

АДГЕЗИЯ — АДГЕЗИЯ, притяжение молекул одного вещества к молекулам другого. В резинах, клеях и пастах свойство адгезии для удерживания вместе различных веществ. см. также КОГЕЗИЯ … Научно-технический энциклопедический словарь

АДГЕЗИЯ — клеток (от лат. adhaesio прилипание), способность их слипаться друг с другом и с разл. субстратами. А. обусловливается, по видимому, гликокаликсом и липопротеидами плазматич. мембраны. Для большинства клеток характерна избират. А.: после искусств … Биологический энциклопедический словарь

Источник

АДГЕЗИЯ

Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия . Главный редактор А. М. Прохоров . 1983 .

(от лат. adhaesio — прилипание, сцепление, притяжение) — связь между разнородными конденсированными телами при их контакте. Частный случай А.- аутогезия, проявляющаяся при соприкосновении однородных тел. При А. и аутогезии сохраняется граница раздела фаз между телами, в отличие от когезии, определяющей связь внутри тела в пределах одной фазы. Наиб. значение имеет А. к твёрдой поверхности (субстрату). В зависимости от свойств адгезива (прилипшего тела) различают А. жидкости и твердых тел (частиц, плёнок и структурированных упруговязкопластич. масс, напр. расплавов, битумов). Аутогезия характерна для твёрдых плёнок в многослойных покрытиях и частиц, определяет прочность дисперсных систем и композиц. материалов (порошков, грунта, бетона и др.).

А. зависит от природы контактирующих тел, св-в их поверхностей и площади контакта. А. определяется силами межмолекулярного притяжения и усиливается, если одно или оба тела электрически заряжены, если при контакте тел образуется донорно-акцепторная связь, а также вследствие капиллярной конденсации паров (напр., воды) на поверхностях, в результате возникновения хим. связи между адгезивом и субстратом. В процессе диффузии возможны взаимное проникновение молекул контактирующих тел, размывание границы раздела фаз и переход А. в когезию. Величина А. может измениться при адсорбции на границе раздела фаз, а также за счёт подвижности полимерных цепей Между твёрдыми телами в жидкой среде формируется тонкий слой жидкости и возникает расклинивающее давление, препятствующее А. Следствием А. жидкости к поверхности твёрдого тела является смачивание.

Возможность А. при изотермич. обратимом процессе определяется убылью свободной поверхностной энергии, к-рая равна равновесной работе адгезии

где

При отрыве плёнок и структурир. масс измеряется адгезионная прочность, к-рая, кроме А., включает усилие на деформацию и течение образца, разрядку двойного электрич. слоя и др. побочные явления. Адгезионная прочность зависит от размеров (толщины, ширины) образца, направления и скорости приложения внеш. усилия. При А., слабой по сравнению с когезией, имеет место адгезионный отрыв, при относительно слабой когезии — когезионный разрыв адгезива. А. полимерных, лакокрасочных и др. плёнок определяется смачиванием, условием формирования площади контакта жидким адгезивом и при его затвердевании образованием внутр. напряжений и ре-лаксац. процессами, влиянием внеш. условий (давления, темп-ры, электрич. поля и др.), а прочность клеевых соединений — ещё и когезией отвердевшей клеевой прослойки.

Изменение А. вследствие возникновения двойного электрич. слоя в зоне контакта и образования донор-но-акцепторной связи для металлов и кристаллов определяется состояниями внеш. электронов атомов поверхностного слоя и дефектами кристаллич. решётки, полупроводников — поверхностными состояниями и наличием примесных атомов, а диэлектриков — дипольным моментом функциональных групп молекул на границе фаз. Площадь контакта (и величина А.) твёрдых тел зависит от их упругости и пластичности. Усилить А. можно путём активации, т. е. изменения морфологии и энергетич. состояния поверхности ме-ханич. очисткой, очисткой с помощью растворов, вакуумированием, воздействием эл.-магн. излучения, ионной бомбардировкой, а также введением разл. функциональных групп. Значит. А. металлич. плёнок достигается электроосаждением, металлич. и неме-таллич. плёнок — термич. испарением и вакуумным напылением, тугоплавких плёнок — с помощью плазменной струи.

Совокупность методов определения А. наз. адгезиометрией, а приборы их реализующие — адгезиометрами. А. может быть измерена при помощи прямых (усилие при нарушении адгезионного контакта), неразрушающих (по изменению параметров ультразвуковых и эл.-магн. волн вследствие поглощения, отражения или преломления) и косвенных (характеризующих А. в сопоставимых условиях лишь относительно, напр. отслаиванием плёнок после надреза, наклоном поверхности для порошков и др.) методов.

Лит.: 3имон А. Д., Адгезия пыли и порошков, 2 изд., М., 1976; его же, Адгезия пленок и покрытий, М., 1977; его же, Что такое адгезия, М., 1983; Дерягин Б. В., Кротова Н. А., Смилга В. П., Адгезия твердых тел, М., 1973; 3имон А. Д., Андрианов Е. И., Аутогезия сыпучих материалов, М., 1978; Басин В. Е., Адгезионная прочность, М., 1981; Коагуляционные контакты в дисперсных системах, М., 1982; Вакула В. Л., Притыкин Л. М., Физическая химия адгезии полимеров, М., 1984. А. Д. Зимон.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия . Главный редактор А. М. Прохоров . 1988 .

Источник

Научная электронная библиотека

13. Поглотительная способность почв

Поглотительная способность почв – свойство ее компонентов (твердой, жидкой, газовой, биологической фаз) обменно или необменно поглощать из окружающей среды вещества любого агрегатного состояния, отдельные молекулы, ионы.

Американский ученый Джонсон в 1859 г. ввел в употребление термин «обменные основания», под ним мы и сейчас понимаем обменные катионы Ca, Mg, K, Nа. В России одним из первых исследователей поглотительной способности почв был А.Н. Сабанин (1909). Он предложил выделять химическое, физико-химическое и физико-химическое поглощение. К.К. Гедройц опубликовал в 1922 монографию «Учение о поглотительной способности почв». В которой к предыдущим трем добавил еще механическую и биологическую, детально изучил механизм всех пяти. Он сформулировал понятие о почвенном поглощающем комплексе как о совокупности нерастворимых в воде минеральных и органических соединений, находящихся в высокодисперсном состоянии и являющихся носителем поглотительной способности. Им введено представление о важнейшей характеристики почв – емкости поглощения, как сумме поглощенных или обменных катионов, которые смогут быть вытеснены из почвы. Он установил, что энергии поглощения катионов возрастает с увеличением их валентности, а при равной валентности – с ростом атомной массы. Его положения до настоящего времени сохранили свое научное и практическое значение.

Различают 5 видов поглотительной способности почв.

1. Механическая – свойство почв поглощать поступающие с водным или воздушным потоком твердые частицы, размеры которых превышают размеры почвенных пор. Почва действует как сито или губка, пропуская через себя все, что мельче почвенных пор. Водные суспензии освобождаются от взвесей. Почва, как всякое пористое тело, удерживает частицы, взмученные в фильтрующейся через почву воде. Это свойство почвы используют для первой стадии очистки питьевой и сточных вод.

Причины механического поглощения:

– частицы крупнее почвенных пор;

– частицы задерживаются в извилинах пор большего диаметра;

– контакт частиц взвеси и частиц, слагающие стенки пор.

2. Физическая (молекулярная) – способность почвы адсорбировать и удерживать растворенные в воде и газообразные вещества, концентрация или разжижение растворенных в почвенном растворе веществ у поверхности соприкосновения твердых частичек почвы с почвенной влагой, обусловленное поверхностной энергией твердых частиц. Она связана с изменением концентрации молекул, находящихся на поверхности твердых частиц почвы.

Поглощенные вещества не внедряются в агрегаты и не вступают с ними в химические реакции, а скапливаются на поверхности раздела фаз – твердой, жидкой, газообразной. Иногда они отталкиваются.

Различают два вида адсорбции:

– положительная молекулярная сорбция – поглощение аммиака, притяжение катиона аммония;

– отрицательная молекулярная сорбция – вымывание нитратов, хлоридов, отталкивание анионов.

3. Химическая (хемосорбция) – свойство удерживать и закреплять ионы, поступающие из почвенного раствора с образованием трудно растворимых соединений и комплексов с органическими веществами, которые выпадают в осадок и примешиваются к твердой фазе почвы:

3CaSO4 + 2Na3PO4 → Ca3(PO) 4 + 3Na2SO4

Осадочная – образование осадков на поверхности частиц при взаимодействии ионов, один из которых находится в поглощенном состоянии (обменно-сорбированные катионы).

Комплексообразовательная сорбция поливалентных катионов из почвенного раствора при их взаимодействии с сорбированным органическим веществом за счет образования координационных связей. Приводит к формированию глиногумусовых комплексов и взаимодействию алюмосиликатов с гумусом.

Адгезионная – взаимодействие минеральных и гумусовых компонентов.

Адгезия – склеивание поверхностей различного состава и строения под действием разнообразных сил.

4. Биологическая – поглощение живыми организмами (корни растений, микроорганизмы) различных веществ из почвенного раствора, обусловливающая их жизнедеятельность (рис. 41, 42);

Рис. 41. Биологическая поглотительная способность почв с помощью корней растений

Рис. 42. Биологическая поглотительная способность почв при участии животных

5. Физико-химическая или обменная – свойство обменивать некоторую часть катионов, содержащихся в твердой фазе (находящихся на поверхности коллоидных частиц, глинистых минералов и связанных в функциональных группах гумусовых соединений), на эквивалентное количество катионов, находящихся в соприкасающемся с почвой растворе. Материальным носителем катионообменной способности почв является почвенно-поглощающий комплекс (ППК).

ППК – совокупность минеральных, органических и органо-минеральных компонентов твердой фазы почвы, обладающая ионнообменной способностью.

Скорость и соотношение обменивающихся катионов зависят от дисперсности ППК, органо-минерального состава, окислительно-восстановительных условий.

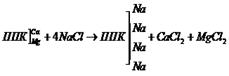

Реакция рассоления, мелиорация солонцов:

Экологические особенности ППК

1. Его состав определяет реакцию почвенной среды и ее стабильность. Нейтральные, кислые и щелочные условия напрямую зависят от состава обменных катионов.

2. ППК – доступное для растений хранилище биофильных катионов, защищенное от вымывания атмосферной влагой в грунтовые воды.

3. Состав ППК предопределяет структурность, плотность, воздухоемкость, влагоемкость, поведение почвенной воды.

4. ППК – геохимический барьер для катионов – тяжелых металлов и радионуклидов. В почвах с непромывным режимом поглощенные катионы обменно усваиваются растениями и поступают в цепи питания. В почвах, промываемых водой, неизбежно обменное вытеснение ТМ водородом и их миграция в ландшафте.

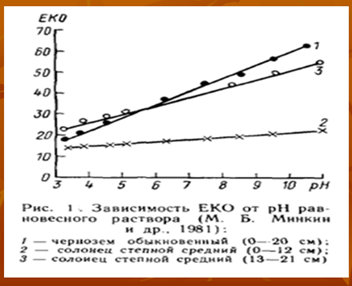

Емкость катионного обмена (ЕКО, мг-экв/100 г почвы) – максимальное количество катионов, удерживаемое почвой в обменном состоянии при конкретных условиях, важнейшая характеристика ППК.

ЕКО гумусовых кислот составляет 200—300 мг-экв/100 г, монтмориллонитов – 80–120, каолинитов – 3–20, гидроксидов железа и алюминия – 2–3, гидроксида кремния – 0 (рис. 41).

В серой лесной почве ЕКО изменяется в пределах 15–30, черноземе типичном – 30–70, черноземе южном – от 20 до 50, в светло-каштановой почве от 20 до 30, в сероземе типичном – 8–20 мг-экв/100 г.

При величине ЕКО меньше 20 мг-экв/100 г почвы наиболее подвержены загрязнению, больше 50 – устойчивы.

Крайне низкая, 3–5. В сильно элювиированных горизонтах подзолов, почти целиком состоящих из кремнезема и кварца.

Очень низкая, 5–10. Пески, песчаные и супесчаные почвы, карбонатные лессы с преобладанием пылеватых фракций, малогумусные сероземы.

Низкая, 10–15. В почвах легкого гранулометрического состава, с обилием окислов железа и алюминия. Характерна для влажных тропиков и субтропиков, глин и суглинков без смектитовых минералов.

Средняя, 15–25. В почвах с промывным водным режимом и невысоким гумуса (серые и бурые лесные).

Выше средней, 25–35. Гумусовые горизонты сухостепных и полупустынных почв, лессовидные, покровные глины, суглинки с относительно равномерным содержанием минералов, гидрослюд, каолинита.

Высокая, 35–45. Большинство черноземов, слитоземы, глины, обогащенные смектитами, слитогенетические и иллювиальные горизонты.

Рис. 43. Характеристика ЕКО

Очень высокая, 45–60. Среднегумусные и тучные черноземы, гумусово-аккумулятивные дерновые горизонты почв.

Крайне высокая. Более 60. Типична для отдельных компонентов почвенной массы: гумуса, смектитов, вермикулита.

Экологическое значение поглотительной способности почв

1) Количество поглощенных катионов равно количеству катионов, вытесненных из ППК в почвенный раствор.

2) Чем меньше радиус катиона, тем слабее он связывается.

3) В ряду разновалентных катионов поглощение растет с увеличением валентности:

Li+ Pb > Zn > Hg. При снижении рН возрастает способность поглощать катионы в ряду: As > Se > Sb > Mo.

8) Почвы тяжелого гранулометрического состава (глинистые и тяжелосуглинистые) больше удерживают привнесенных веществ, чем почвы легкого гранулометрического состава (песчаные и супесчаные).

9) Главная функция ППК с точки зрения охраны почв: участие в обменных реакциях с тяжелыми металлами. Реакции обмена протекают в эквивалентных количествах и обратимы, если не сопровождаются хемосорбцией.

10) Защитная функция ППК – способность нейтрализовать кислотные осадки и ограничивать миграцию тяжелых металлов.

11) При одном и том же уровне содержания тяжелых металлов в почве признаки угнетения растений, проявляются в тех почвах, в которых в ППК мало активных центров, способных к обменным реакциям и низкое значение ЕКО.

12) В лесных экосистемах (деревья) накопление поллютантов значительно выше, чем в степных (травостой).

Поглотительная способность обуславливает накопление элементов питания растений, микроэлементов, регулирует реакцию почвы, буферность, водно-физические свойства, интенсивность накопления гумуса.

Экологическая значимость катионов

Макроэлементы – соединения, содержание которых в почвах превышает 0,1%. Почти половина приходится на кислород (49), треть – кремний (33), алюминий – 7,15, железа –3,8.

Кислород входит в состав большинства почвенных минералов, один из основных элементов органической части почв.

Кальций – хранитель плодородия. Он есть во всех почвах, оптимум – 80–90 % от ЕКО в типичных черноземах. Обеспечивает почти целиком коагуляцию коллоидных систем, что служит предпосылкой для структурообразования при активной деятельности корней и достаточной доле гумуса.

Магний. Всегда сопровождает кальций. Типичное их соотношение 5:1. В таких количествах его действие аналогично кальцию. Магний вызывает повышение щелочности в связи с наличием в почвенной среде карбонатов и бикарбонатов магния, в ППК поддерживает солонцеватость и может приводить к образованию особых почв – магниевых солонцов.

Калий. В питании растений – основной источник доступного калия.

Натрий. В количестве менее 3 % от ЕКО – необходимый компонент оптимального состояния почв, обеспечивает дисперсность коллоидов. Обменный натрий – активный пептизатор коллоидов при его концентрации в почвенном растворе ниже порога коагуляции.

Обменный водород – источник почвенной кислотности. Всегда есть в бескарбонатных почвах. Если поглощенного водорода более 5 %, то появляются кислотные свойства почв.

В обменном состоянии алюминий – интенсивный коагулятор коллоидов. При переходе в почвенный раствор образует гидролитически кислые соли, способствующие повышенной пептизации 3-х валентного А1.

Железо 3-х валентное. Интенсивный коагулятор коллоидов, как и А1 во влажных тропических почвах. Ожелезненные почвы малопластичны, не набухают.

Ион аммония – единственная возможная аккумуляция доступного растениям азота.

Микроэлементы – это соединения, содержание которых меньше 1•10-3 %: бор, марганец, молибден, медь, цинк, кобальт, йод, фтор и др. Они входят в состав ферментов, гормонов, витаминов. Микроэлементы играют важную физиологическую и биохимическую роль в жизни биоты. Установлена тесная связь между содержанием микроэлементов в почве и урожайностью, продуктивностью животных.

Количество их определяется содержанием в породе и влиянием почвообразовательного процесса на их перераспределение. В почве они содержатся в кристаллической решетке минералов в виде изоморфной подмеси, в форме солей и окисей, в составе органических соединений, в ионообменном состоянии и в растворимой форме в почвенном растворе.

В почвах коллоидными свойствами обладают частицы размером менее 0,001 мм (ил). Они образуются при выветривании и почвообразовании (в основном минеральные). Происходит процесс преобразования и изменения состава коллоидов материнской породы. Основное явление при формировании коллоидов: дробление крупных частиц и соединение молекулярно раздробленных.

Минеральные коллоиды – глинистые минералы, коллоидные формы кремнезема и полуторооксиды. Органические коллоиды – гумусовые и белковые соединения, полисахариды в коллоидно-дисперсном состоянии. Органо-минеральные коллоиды – соединения гумуса с глинистыми минералами и осажденными полуторооксидами.

По степени сродства к воде различают гидрофильные (высокое сродство) и гидрофобные. Гидрофильными являются коллоиды некоторых глинистых минералов, монтмориллонита, органические. Почвы с такими коллоидами вязкие, пластичные, сильно набухают при увлажнении, липкие. Гидрофобные – это коллоиды, содержащие железо и алюминий.

Коагуляция – соединение коллоидных частиц друг с другом с образованием более крупных коллоидов, дальнейшее осаждение – седиментация. Из раствора они выпадают в осадок под воздействием высыхания или увеличения концентрации простых солей в почвенном растворе. Частицы коллоидов сцепляются между собой, образуют пространственную структуру, в ячейках которой удерживается вода.

Обратный процесс переход коллоидов в раствор, геля в золь – пептизация. В основном коагуляция необратима и менее 0, 1 % коллоидов пептизируется. Для солонцов чередование коагуляции и пептизации – сущность почвообразовательного процесса.

Источник