АЭРАЦИЯ ПОЧВЫ

воздухообмен почвы с находящимся над ней слоем наружного воздуха. А. п. зависит от разности суточных температур почвы и воздуха, изменяющегося давления воздуха, степени увлажнения и структуры почвы. А. п. в сильной степени влияет на микробиологические процессы в почве, а след. и на питание с.-х. раст. Путем правильной обработки почвы и создания комковатой структуры чел. может изменять А. п. в желательном направлении.

Сельскохозяйственный словарь-справочник. — Москва — Ленинград : Государстенное издательство колхозной и совхозной литературы «Сельхозгиз» . Главный редактор: А. И. Гайстер . 1934 .

Смотреть что такое «АЭРАЦИЯ ПОЧВЫ» в других словарях:

аэрация почвы — Газообмен почвенного воздуха с атмосферным, способствующий развитию растений и плодородию почвы … Словарь по географии

АЭРАЦИЯ ПОЧВЫ — обогащение почвы кислородом воздуха, улучшающее ее структуру, оздоровляющее и освежающее почву. Происходит А п. в результате колебания температуры воздуха, изменения атмосферного давления, диффузии газов, действия ветра. А. п. необходима для… … Прудовое рыбоводство

АЭРАЦИЯ ПОЧВЫ — обмен почвенного воздуха с атмосферным (вентиляция почвы). Усиливается с усилением ветра … Словарь ветров

Аэрация почвы — газообмен почвенного воздуха с атмосферным. А. п. необходима для успешного роста и развития растений. При А. п. происходит обогащение почвенного воздуха кислородом, а приземного надпочвенного углекислотой. См. Почва … Большая советская энциклопедия

Аэрация почвы — поступление воздуха, особенно кислорода, из атмосферы в п. Термин часто употребляется неправильно, для обозначения доли объема п., занятой воздухом (т. е. воздухосодержания) … Толковый словарь по почвоведению

аэрация почвы — интенсивный обмен воздуха между почвой и атмосферой … Сельскохозяйственный словарь

аэрация — и, ж. aération f. спец. Насышение воздухом или кислородом. БАС 2. Усиленная аэрация почвы. СВ 1890 2 1 216. Аэрация почвы. Хромов 1955 43. Наледи и насты, обычные в ту зиму, могли препятствовать нормальной аэрации обогащению свежим воздухом хаток … Исторический словарь галлицизмов русского языка

аэрация — (фр. aeration (гр. aer воздух) 1) проветривание; насыщение воздухом, кисло родом; 2) а. почвы газообмен почвенного воздуха с атмосферным, при котором почвенный воздух обогащается кислородом, а приземный, надпочвенный углекислотой; регулируется… … Словарь иностранных слов русского языка

АЭРАЦИЯ — АЭРАЦИЯ, термин, в общем смысле обозначающий проветривание и насыщение атмосферным воздухом какого либо физического тела (вода, другие жидкости). Этот процесс надо понимать как двусторонний процесс диффузии (проникание): с одной стороны,… … Большая медицинская энциклопедия

Аэрация — воды с помощью тонкой мембраны диффузора пор Аэрация (от греч … Википедия

Источник

Аэрация почвы и ее значение в жизни культурных растений

Необходимость свободной циркуляции воздуха в почве для обеспечения процессов нормального дыхания корневой системы растений; а также и для течения в почве аэробных биологических процессов не требует пояснений. Во всяком случае, указанный фактор должен быть причислен к одному из важнейших в жизни культурных растений. В связи с этим «воздушный режим» почвы неоднократно подвергался изучению со стороны многих исследователей. Одни из них (Ammon, Dеherain, Wollnyn др.) старались выяснить самый ход процессов газообмена почвы с атмосферой и влияние на эти процессы лежащих вне и внутри самой почвы условий (температуры и влажности окружающего воздуха, механического и структурного состава почвы, различных применяемых к этой последней технических приемов и пр.).

Работы эти нарисовали нам довольно ясную картину того, при каких условиях процессы аэрации почвы текут наиболее энергично и при каких они тормозятся.

Другие исследователи посвящали свое внимание изучению состава почвенного воздуха, причем останавливались или на учете СО2 как показателя совершающихся в почве окислительных процессов (Boussingault и Levy, Petenkoffer, Fleckn др., также Wollny) или же касались нахождения в почвенном воздухе различных других газообразных веществ — СН4 , NH3, H2S (Fodor), аргона и др. Имеется, далее, указание на содержание в почвенном воздухе эманации радия (Sanderson) и пр. И почти совсем не затрагивался в литературе вопрос о содержании в почвенном воздухе кислорода. Между тем именно этот вопрос и представляет собой наибольший интерес с агрономической точки зрения, ибо тем или иным содержанием в почвенном воздухе кислорода определяется обеспеченность процессов дыхания корней растения и нормальный ход в почве благоприятных биологических процессов аэробного характера.

Эта сторона вопроса оставалась в тени потому, что до самого последнего времени (отчасти под влиянием вышеупомянутых работ Wollny и Ddherain) считалось, что лишь в исключительных случаях культурные растения не находят в почве, на которой произрастают, достаточного количества нужного им кислорода: лишь почвы заболоченные или почвы сильно илистые, «припадливые» и т. п. — вот та среда, в которой потребный для растений кислород может оказаться фактором, находящимся в минимуме. Недостаток в таких почвах кислорода подтверждался косвенным путем — наблюдаемыми в них явлениями различных раскислительных процессов, накоплением малоокисленных форм гумуса и т. п. В подавляющем же большинстве случаев факт наличия в почвах достаточного количества потребного для растений кислорода как результата свободной циркуляции в таких почвах атмосферного воздуха не подвергался никакому сомнению (опыты водных культур, где корням растений приходится довольствоваться лишь воздухом, растворенным в воде, не раз приводились в подтверждение взгляда о полной обеспеченности кислородом даже и избыточно увлажненных почв).

Исследования Buckingham, а также обширная работа Russel и Appleyard (1914, Ротгамстедтская оп. ст.), затронувшая многочисленные вопросы, связанные с составом воздуха различных почвенных горизонтов и с динамикой его главных составных частей — углекислого газа, кислорода и азота (по временам года, в течение суток и пр., под влиянием разнообразных внешних условий — температуры, барометрического давления, ветра и т, п., на участках различного хозяйственного пользования и пр.), не внесли каких-либо существенных коррективов в установившиеся взгляды на характер и темп процессов аэрации большинства почв. И только в работах Тимирязевской с.-х. академии вопрос этот получил новое освещение.

Наводящими фактами к тем положениям, которые были выдвинуты названным исследователем в этой области, послужили опыты, организованные на некоторых полях Московской обл. с минеральными удобрениями, давшие ряд неожиданных результатов. Так, эти опыты показали, что внесение с минеральными удобрениями в почву всех необходимых для растений питательных веществ отражается крайне слабо на урожае этих растений: в подавляющем большинстве случаев полной удобрение давало прибавку урожая всего лишь на 160—240 кг на гектар, повышая общий урожай лишь до 800—900 кг на гектар. На основании полученных массовых данных было сделано заключение, что низкий уровень урожаев на исследуемых полях Московской обл. вызывается не недостатком питательных веществ, но что существует некоторый неизвестный фактор, который держит урожай на известном низком уровне и наличность которого не дает минеральным удобрениям возможности проявить свое действие в полной мере. Другими словами, было сделано заключение, что в первом минимуме на исследованных полях находятся не питательные вещества, а какой-то другой фактор произрастания, а именно, повидимому, недостаток в почве потребного для растений количества воздуха. Это и было подтверждено соответствующими наблюдениями и опытами.

Таким образом, если для засушливого юга ведущим фактором жизни культурных растений является, как мы видели выше, почвенная влага, на сбережение и возможно более экономное расходование которой направлены все сельскохозяйственные операции, то таковым же моментом для некоторых северных почв может являться почвенный воздух, регулирование которого путем соответствующих технических приемов может оказаться одной из главнейших задач полеводства северных районов.

Положение это установлено пока по отношению к почвам Московской обл. Однако имеется много оснований предполагать, что в районах более северных с аналогичным явлением приходится встречаться еще более часто.

Из вышеизложенного явствует, что перед агрономической наукой выдвигается ныне новая задача — изучение условий обеспечения культурных растений кислородом в почве — и в связи с этим задача разработки соответствующих технических приемов регулирования почвенного газообмена.

В целях изучения количества воздуха в почве и его состава в отношении кислорода сконструирован особый прибор — бур, позволяющий брать точно определенный объем почвы и герметически закрывать взятую пробу, в каковом виде почва и поступает затем в лабораторию для изучения заключающегося в этой пробе воздуха и его анализа.

Помощью такого прибора и аппарата был подвергнут исследованию воздушный режим для целого ряда полей, находящихся в различных условиях хозяйственного использования (черный пар, ранний, поздний на участках опытного поля Тимирязевской с.-х. академии, а также некоторые яровые поля). Исследования эти показали, что колебания в количествах кислорода на единицу объема почвы в течение вегетационного периода, при различном культурном состоянии почв, бывают иногда настолько резки, что, принимая во внимание обеспеченность испытуемых почв питательными веществами и влагой, вполне естественно объяснить разницу в получаемых при этом урожаях именно запасами и составом почвенного воздуха. Приведем для иллюстрации данного положения некоторые относящиеся сюда цифры. Ho прежде укажем — в целях придать более конкретный смысл и значение всем нижеприведенным цифрам, — что вообще потребность корней растений в кислороде, как то показали соответствующие исследования, оказывается колоссальной, превышающей, можно сказать, все имевшиеся до тех пор предположения. Так, на 1 г сухого вещества растение должно потребить в среднем 1 мг кислорода в сутки. Такая большая потребность в кислороде вынуждает корневую систему отнимать таковой даже от окисленных соединений почвы, что может в свою очередь повлечь за собою образование в почве нитритных соединений и хлороз растений.

Сопоставляя отмеченную выше потребность с теми запасами кислорода, которые имеются в различно обрабатываемых почвах и которые приводятся нами ниже, приходится действительно притти к заключению, что «никакие запасы кислорода в почве не в состоянии удовлетворить потребности корней в кислороде» и что необходимы какие-то серьезные меры к усилению газообмена почвенного и атмосферного воздуха. Обращаемся, однако, к цифрам.

Так например, 20 апреля, когда все поля, освободившись от снега, уже настолько просохли, что допускали возможность их обработки, определения общего количества воздуха и кислорода на разных полях показали:

Источник

Зачем делать дырки в газоне. Опыт портала

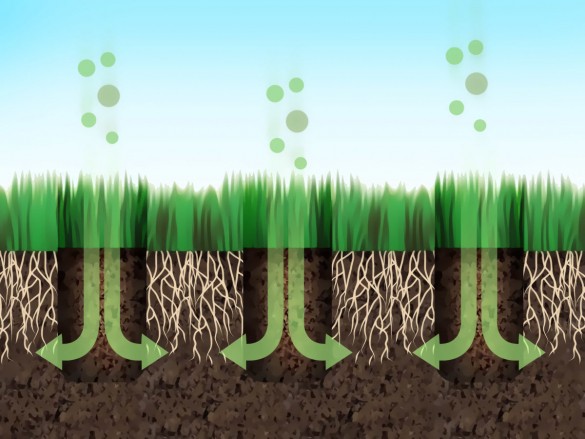

Газону нужна аэрация. Обойтись без этого приема нельзя – чем гуще трава, тем труднее поступает в почву кислород, и, одновременно, тем больше в ней органического вещества. Получается замкнутый круг – органическое вещество не попадает в газонную траву, потому что не разлагается, а не разлагается, потому что к нему затруднен доступ кислорода.

Все это ведет к тому, что продуктивность газона снижается, а там, где почвы особенно уплотнены, может произойти даже выпад травы и образование проплешин.

Содержание:

- Что такое аэрация газона.

- Для чего аэрируют газон на участке

- Виды аэрации: прокалывание, скарификация, вертикуляция.

- Как понять, что газон пора аэрировать.

- Когда проводят аэрирование.

- Как делать аэрацию газона.

Решить проблему плохого газона поможет аэрирование. Когда мы говорим «аэрирование», мы обычно имеем в виду «прокалывание».

Прокалывание — протыкание дерна специальными устройствами (вилами, роликом, сандалями) или механизмами.

В 1954 году советские агрономы проводили исследование, которое доказало, что прокалывание быстро увеличивает продуктивность газона. Отверстия, образуемые вилами или другими инструментами, позволяют увеличить уровень соприкосновения дернины и воздуха, повышают газовый обмен. К тому же, во время осадков в почву под лужайкой проникает больше воды, и ее запасы увеличиваются.

Как понять, что газону необходима аэрация

Чтобы оценить потребность травы в аэрации, необходимо проверить состояние корневищ. Для этого мы берем лопату и вертикально срезаем небольшой кусочек дерна. Если корневища уходят вглубь не дальше, чем на 5 сантиметров, дело плохо – аэрация экстренно необходима. Еще более явные признаки, которые указывают, что владельцу лужайки давным-давно надо было сделать аэрацию, это желтоватые пятна и проплешины на газоне. Комментарий нашего эксперта:

Аэрация важна, но основная часть воздуха усваивается листьями.

Без аэрации корни не получают в достаточном количестве не только воздух, но и воду, и питательные вещества.

В какое время года делают аэрацию

Аэрацию нужно делать после того, как формируется плотная и густая дернина. Самое удобное время для этой обработки:

На один квадратный метр газона рекомендуется делать 200-300 проколов. В этом случае результаты аэрации будут наиболее благоприятными. Аэрация газона будет еще более благоприятной, если совместить ее с подкормкой. Существуют электрические и бензиновые механизмы, которые позволяют заделывать удобрения в отверстия: на общей раме барабана с зубьями для прокалывания устанавливают вращающийся цилиндр с отверстиями. Через эти отверстия прямо на проколы в земле высыпаются удобрения.

Тот факт, что дерн на тяжелой почве можно за крайне непродолжительное время, буквально за пару недель, улучшить с помощью аэрации, подтвержден многочисленными испытаниями и примерами.

Как сделать аэрацию

Строго говоря, к аэрированию относят не только прокалывание, но и все агротехнические приемы, которые увеличивают доступ воздуха к корням травы. Таким образом, это еще и скарификация, то есть вычесывание листьев и старой травы веерными граблями или специальными машинами, и вертикуляция – вертикальное надрезание дерна. Но в этот раз мы говорим, в основном, о прокалывании.

Если газон на вашей территории имеет относительно небольшую площадь, прокалывание можно сделать с помощью вил или специальных сандалий для аэрации, или других приспособлений. Технология работы такая:

- Выждать устойчивую пасмурную погоду (прокалывание в жару может непоправимо навредить растениям).

- За два дня до аэрации хорошо полить газон (можно сделать аэрацию после дождя, но почва не должна стать прямо уж грязью, она должна быть просто хорошо размягчена).

- Сделать проколы рядами с перехлестом в 3–4 см (смотрите на состояние дерна – если он не слишком плотный, то этого будет достаточно, если плотность дерна чрезмерна, понадобится еще один проход – под углом 90% к первому.

- Выждать пару дней для того, чтобы просохли комья земли, выдернутые во время проколов. Измельчить эти комья граблями, если надо – внести удобрения. Полить газон.

- Если в траве уже были проплешины, то сначала подсеять семена, а уже затем измельчать граблями комья земли, разровнять их и хорошенечко полить.

Если вы все сделали правильно, через неделю газон преобразится, станет ярко-зеленым и начнет расти быстрее.

Повторять эту операцию можно каждые три недели, по мере необходимости. Уход за газоном должен быть непрерывным.

Как сделать аэрацию вилами

Виды — самый простой аэратор газона. Если предварительно как следует полить лужайку, то вилы будут входить в дерн, как нож в масло – рассказывает о своем опыте участник FORUMHOUSE renat322. Эта работа не столько тяжелая, как муторная и долгая. Чтобы избежать выдергивания из дерна земли и, тем более, корней травы, вилы не надо выдергивать сразу.

Я делал так — воткнул (ногой надавив), покачал чуть-чуть влево-вправо, вытащил плавно. Остаются четкие ровные отверстия.

Как делать аэрацию сандалиями

Аэрация вилами сотки земли занимает в среднем два часа. В специальных сандалиях, аэраторах газона, дело пойдет быстрее – примерно час на сотку. Обычно совмещают два дела сразу – обувают ноги в сандалии и берут газонокосилку. Готовьтесь к тому, что сандалии для аэрации – это не кроссовки; будет трудно, особенно под конец. Еще один недостаток – сандалии с большой осторожностью применяют на молодой лужайке. Поэтому лучше не делать в них аэрацию на газоне, которому меньше года.

Там, где газон молодой, где мало корней, сандалии при вытаскивании забирают почву с молодым газоном!

Чтобы повысить производительность аэрации при использовании аэрационных сандалий, рекомендуется вытащить из их подошвы некоторые шипы (с носка и пятки).

Дело в том, что в плотную почву приходится дополнительное усилие прилагать, при моём весе от 70 до 80 кг мне под моим весом просто не погрузить шипы в землю, приходится топать с усилием, а это уже перерасход сил (!).

Вынимание шипов позволит прокалывать дерн без дополнительных нагрузок, но делать проколы придется чаще.

Устройство для аэрации газона своими руками

Барабанный аэратор газона удобнее, чем сандалии – просто прокатываешь его по лужайке, а острые штыри, которые равномерно расположены по его поверхности, оставляют в дерне проколы.

В продаже встречаются катки для аэрации — и прицепные, и с ручками, но эти аэраторы газона астоят довольно дорого. Участник FORUMHOUSE Serg_VL запланировал сделать такой аэратор газона своими руками. Вот что посоветовали ему эксперты нашего портала.

По задумке, валик будет делаться из отрезка толстостенной трубы, который будет вставляться в самоходный механизм (или останется ручным). Трубки, которыми делаются проколы, должны быть полыми. Если дернина прокалывается полой трубкой, почва на стенках прокола не уплотняется. Материалом для изготовления трубок должна стать особая «самозатачивающаяся» сталь. Трубки должны быть сквозными, чтобы с другого конца выдавливалась почва. Не обязательно делать трубки длинными, достаточно 5-7 см, потому что даже на такую глубину проколоть хороший газон довольно трудно.

Аэрация не штырем, а тонкой трубкой, самый качественный способ. Из-за того, что трубка не уплотняет грунт, эффект от аэрации держится дольше.

Если у вашего газона есть проблемы, на FORUMHOUSE вам помогут определить, что с ним случилось, и посоветуют, что делать. Почитайте статью о том, как создать идеальный газон, посмотрите видео, которое научит ухаживать за газоном.

Источник