Работа биоты при монокультуре и плодосмене

Ключевые моменты оздоровления почвы и как покровные культуры улучшают почвенный иммунитет, вы узнаете из презентации эксперта В.Л. Астафьева, КФ ТОО «НПЦ Агроинженерии», д.т.н., профессора

Продолжаем публиковать полезные и важные для аграриев выдержки из доклада В.Л. Астафьева, КФ ТОО «НПЦ Агроинженерии», д.т.н., профессора (часть первая — Защита от сорняков подбором разных типов покровных культур – находится по ссылке).

Эксперт выступил доклад на крупной международной научно-практической конференции, которая состоялась на базе Цифрового HUBа «Парасат» Костанайского государственного университета имени Ахмета Байтурсынова, Казахстан. Презентацию для публикации на портале AGRO XXI любезно предоставил Калимов Ниязбек Ерханович, доцент кафедры Агрономии КГУ им.А.Байтурсынова.

Как известно, бактерии и грибы кормят растения углеводами, углеродом, азотом, фосфором и получают взамен углерод. Развитие биоты убивает патогенную микрофлору.

Животный мир почвы: организмы и значения

Грибки: оставляют самое большое количество органического материала в почве; увеличивают площадь питания растений; препятствуют заселению в корнях патогенов; погибают при механической обработке.

Бактерии: кормят растения N, P, K и другими элементами; формируют органический материал; разлагают пестициды, останавливают работу до 2 недель при их внесении.

Простейшие: питаются бактериями и грибками.

Клещи, жуки, пауки: питаются бактериями, грибками и простейшими; питаются растительными материалами; формируют органический материал; погибают при применении фунгицидов.

Дождевые черви: перемешивают почву; снижают плотность почвы; улучшают фильтрацию воды и воздуха; увеличивают запас питательных веществ для растений; погибают при применении гербицидов, инсектицидов и фунгицидов.

Работа биоты при монокультуре и плодосмене

1. При монокультуре по традиционной и нулевой обработке почвенная биота работает очень кратковременно, периодически погибая либо от рыхления, либо от применения химических средств.

2. Малочисленность и кратковременность работы почвенной биоты не обеспечивает полноценного питания растений. При этом культурные растения большую часть вегетационного периода ослаблены из-за низкого иммунитета.

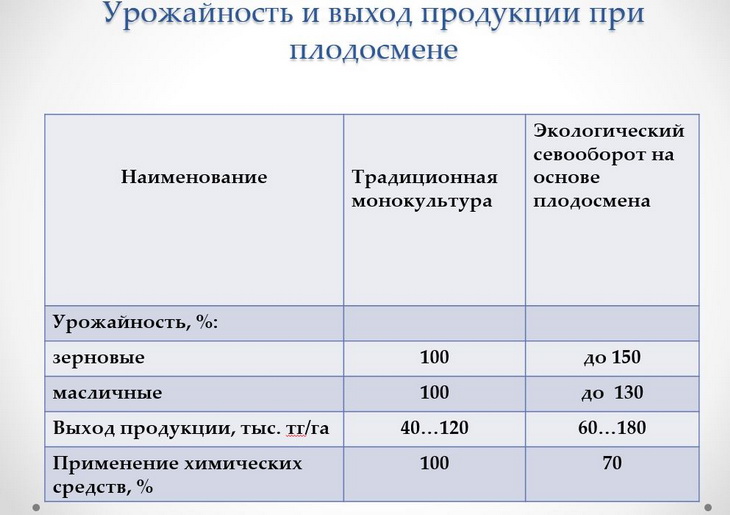

3. Плодосмен (применение разнотипных культур без пара) уменьшает приспособляемость сорняков и болезней к одному типу культур, усиливает работу почвенной биоты, повышает иммунитет растений и их сопротивляемость сорнякам и болезням, тем самым обеспечивая рост урожайности на 30-50%.

Достоинства и недостатки плодосмена

Достоинства

Улучшение микрофлоры почвы, повышение иммунитета растений и возможность частичного контроля сорняков и болезней за счет применения различных видов культур.

-Возможность безопасного растягивания сроков посева и уборки за счет применения разных видов культур с различными сроками сева и созревания.

-Уменьшение плотности почвы.

-Рост урожайности на 30-50%.

Недостатки

Живые корни и микрофлора (биота) почвы, функционируют циклично (не круглый год, а только в вегетацию).

— Биота (грибки, бактерии, простейшие) — недостаточно сбалансированы;

-Недостаточно наземной массы и корней. Возможность перегрева и иссушения открытой почвы, и приостановления в этой связи жизнедеятельности биоты в жаркие дни.

Предпосылки к применению покровных культур в плодосмене

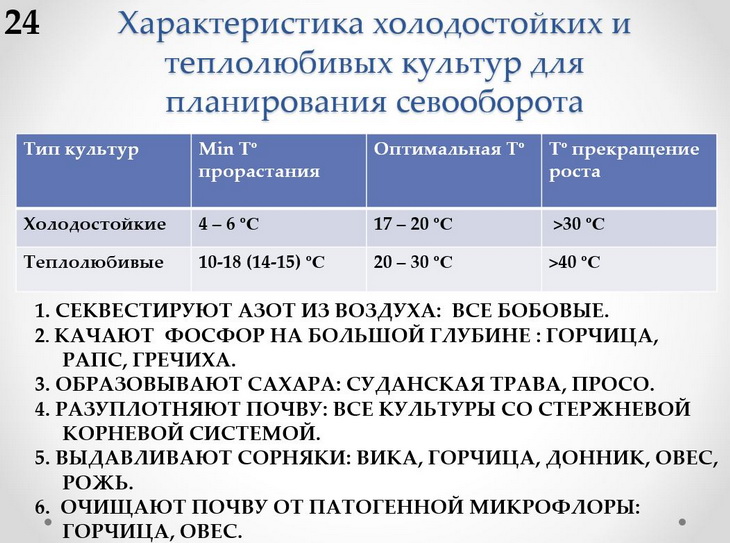

1. У каждой культуры своя микрофлора почвы (биота).

2. Чем больше культур высевается одновременно, тем больше живых корней различных растений в почве, тем разнообразнее микрофлора (биота) почвы.

3.Чем разнообразнее микрофлора, тем лучше обеспечиваются культивируемые растения углеродом, азотом, фосфором, калием и микроэлементами, тем больше сопротивляемость растений негативным воздействиям, стрессам и патогенам.

4. Высев двух и более культур их повышает иммунитет.

Вывод. В диверсифицированном севообороте необходим одновременный высев двух и более культур, улучшающих работу биоты.

Достоинства плодосмена с применением покровных культур

1. Увеличение наземной массы повышает количество углерода в почве в процессе фотосинтеза, идет накопление органики.

2. Увеличение живых корней в почве активизирует биологические процессы, растет количество бактерий и грибов, участвующих в биохимическом обмене питательными веществами с растениями, растет иммунитет растений.

3. Чем больше органического вещества, тем меньше потребность в минеральных удобрениях.

4. Уменьшается количество сорняков. Они выдавливаются покровными культурами-гербицидами. Существенно снижается потребность в химии.

5. За счет чередования культур с мочковатой и стержневой корневой системой почва разуплотняется.

6. Открытая почва больше испаряет влаги, чем используют бинарные культуры. В бинарных посевах значительно ниже температура почвы. Увеличивается влагоемкость органической почвы.

7. Все это ведет к росту урожайности и плодородия.

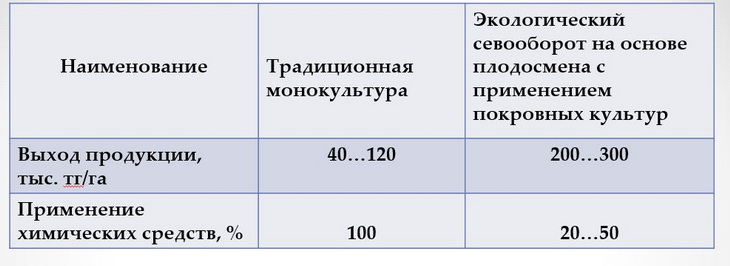

Выход продукции в посевах с применением покровных культур

-Урожайность зерновых после покровных культур превышает урожайность после пара.

Смесь покровных культур дает выход продукции более 200 тг/га.

(Автор презентации: В.Л. Астафьев, КФ ТОО «НПЦ Агроинженерии», д.т.н., профессор. Предоставил Калимов Ниязбек Ерханович, доцент кафедры Агрономии КГУ им.А.Байтурсынова).

Источник

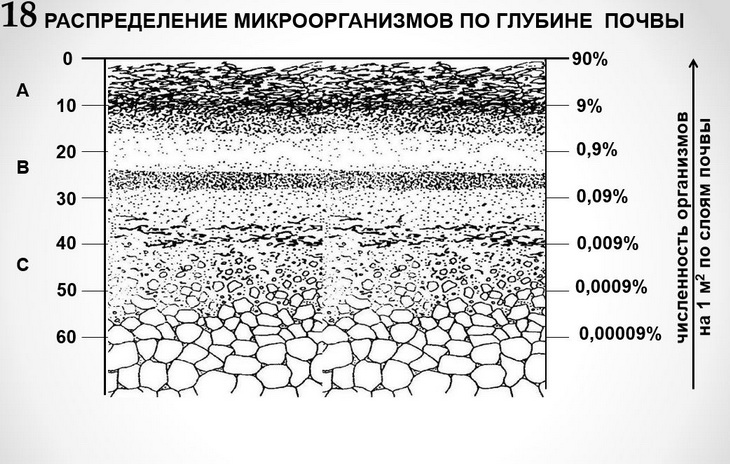

Почвенная биота

Живые организмы — обязательный компонент почвы. Количество их в хорошо окультуренной почве может достигать нескольких миллиардов в 1 г почвы, а общая масса — до 10 т/га. Основная их часть — микроорганизмы. Доминирующее значение принадлежит растительным микроорганизмам (бактерии, грибы, водоросли, актиномицеты).

Структурность почвы. Богатая микроорганизмами почва склеивается минеральными и органическими коллоидными частицами в мелкие комочки, которые неплотно прилегают друг к другу, что позволяет воздуху проникать вглубь почвы, а воде не задерживаться на поверхности и смачивать почву. Богатая гумусом глина рассыпается на мелкие комочки.

Структурность почвы — важнейшее условие синтеза гумуса, наращивания плодородия почвы, ее здоровья.

Ходы микроскопических и дождевых червей, полости отмерших корней растений также улучшают аэрацию и проницаемость почвы. Внесение извести в тяжелую глинистую кислую почву тоже улучшает ее проницаемость и структуру.

Задача садовода-огородника — не разрушить структурность почвы при ее обработке, и дополнительно использовать агротехнические приемы улучшающие структурность почвы.

Животные организмы представлены простейшими (жгутиковые, корненожки,инфузории), а также червями. Довольно широко распространены в почве моллюски и членистоногие (паукообразные, насекомые).

Почвенные организмы разрушают отмершие остатки растений и животных,поступающие в почву. Одна часть органического вещества минерализуется полностью, а продукты минерализации усваиваются растениями, другая же переходит в форму гумусовых веществ и живых тел почвенных организмов.

Некоторые микроорганизмы (клубеньковые и свободно живущие азотфиксирующие бактерии) усваивают азот атмосферы и обогащают им почву.

Почвенные организмы (особенно фауна) способствуют перемещению веществ по профилю почвы, тщательному перемешиванию органической и минеральной части почвы.

Важнейшая функция почвенных организмов — создание прочной комковатой структуры почвы пахотного слоя. Последнее в решающей степени определяет водно-воздушный режим почвы, создает условия высокого плодородия почвы.

Наконец, почвенные организмы выделяют в процессе жизнедеятельности различные физиологически активные соединения, способствуют переводу одних элементов в подвижную форму и, наоборот, закреплению других в недоступную для растений форму.

В обрабатываемой почве функции почвенных организмов сводятся к поддержанию оптимального питательного режима (частичное закрепление минеральных удобрений с последующим освобождением по мере роста и развития растений), оструктуриванию почвы, устранению неблагоприятных экологических условий в почве.

В интенсивном земледелии экологические условия могут иногда в решающей степени определять эффективное плодородие почвы. В ней существуют тесные многообразные связи между всеми почвенными организмами. Причем вся эта система находится в состоянии непрерывно изменяющегося равновесия. Одни группы микроорганизмов предъявляют простые требования к пище, другие —сложные. Между одними группами существуют симбиотические (взаимно полезные)связи, между другими — антибиотические. Микроорганизмы в последнем случае выделяют в почву вещества, подавляющие развитие других микроорганизмов.

Практическое значение имеет способность некоторых микроорганизмов оказывать губительное действие на представителей фитопатогенной микрофлоры.

Усилить активность желательных микроорганизмов можно путем внесения в почву органического вещества. В этом случае отмечается вспышка в развитии почвенных сапрофитов, которые, в свою очередь, стимулируют развитие микроорганизмов, угнетающих фитопатогенные виды. Для нормального функционирования почвенных организмов необходимы прежде всего энергия и питательные вещества. Для подавляющего большинства микроорганизмов такой источник энергии — органическое вещество почвы. Поэтому активность почвенной микрофлоры главным образом зависит от поступления или наличия в почве органического вещества.

Для оценки деятельности почвенной биоты используют показатель «биологическая активность почвы». Под биологической активностью понимают, в одних случаях общую биогенность почвы, определяемую, как правило, подсчетом общего количества ,почвенных микроорганизмов. Если иметь в виду несовершенство методик, применяемых в этом случае, и малую кратность определений во времени, то результаты анализа дают примерную картину биологической активности почвы.

Другая точка зрения относительно методов определения биологической активности почвы заключается в учете результатов деятельности почвенных организмов. Особенно важен такой подход в агрономии. Однако привести к общему знаменателю исключительно многообразную деятельность почвенной флоры и фауны методически непросто.

Наиболее универсальный показатель деятельности почвенных организмов —продуцирование ими углекислого газа. Поэтому учет выделяемого почвой углекислого газа — первостепенный из других биохимических способов определения биологической активности почвы.

Структура почвы — важный показатель физического состояния плодородной почвы. Она определяет благоприятное строение пахотного слоя почвы, ее водные, физико-механические и технологические свойства и водно-гидрологические константы. Частицы твердой фазы почвы, как правило,склеиваются в комочки (агрегаты). Способность почвы распадаться на агрегатыразличной величины называют структурностью. В почвоведении структура почвы — важный морфологический признак: по размеру агрегатов судят о генетических особенностях как всей почвы, так и ее отдельных горизонтов. По классификации С. А. Захарова, различают следующие типы структуры: глыбистую, комковатую, ореховатую, зернистую, столбчатую, призматическую,плитчатую, пластинчатую, листоватую, чешуйчатую.

Черноземы, например, в естественном состоянии характеризуются отчетливо выраженной зернистой структурой, серые лесные почвы — ореховатой. Хорошо окультуренные дерново-подзолистые почвы приобретают комковатую структуру,тогда как неокультуренные подзолы отличаются плитчатой и листоватой.

В земледелии принята следующая классификация структурных агрегатов: глыбистая структура — комки более 10 мм, макроструктура — от 0,25 до 10 мм,микроструктура — менее 0,25 мм. Благоприятные размеры макро и микроагрегатов для пахотной почвы в большей мере условны. В более влажных условиях оптимальные размеры структурных агрегатов увеличиваются, а в засушливых — уменьшаются. Однако в условиях эрозионной опасности особое агрономическое значение и в засушливых районах приобретает увеличение размеров агрегатов до 1—2 мм в диаметре.

Образование структурных агрегатов в почве, по Н. А. Качинскому, происходит вследствие следующих процессов: взаимного осаждения (коагуляции) коллоидов,коагуляции коллоидов под влиянием электролитов. Эти процессы, однако,проявляются на фоне более общих физико-механических, физико-химических и биологических факторов структурообразования.

Большое значение имеет механическое разделение почвенной массы на комки (агрегаты), которое в природных условиях происходит под воздействием корневых систем растений, жизнедеятельности биоты почвы, под влиянием периодических промораживания — оттаивания, увлажнения и высушивания почвы,а в обрабатываемых почвах и воздействия почво-обрабатывающих орудий.

Состояние структуры почвы непосредственно определяет параметры строения пахотного слоя. Для образования прочной структуры почвы необходимы следующие условия: достаточное количество минеральных и органических коллоидов; достаточное содержание в почве щелочноземельных оснований; благоприятные гидротермические условия в почве; воздействие на почвенную массу корней растений; воздействие на почву почвенной фауны (дождевых червей, насекомых, землероев и др.).

Структурное состояние — наиболее достоверный, интегральный показатель плодородия почвы (его агрофизических факторов).

Удобрение почвы определяет взаимодействие внесенных веществ с почвой и воздействие почвенных микроорганизмов, определяющих различные превращения, влияющие на способность удобрения к передвижению в почве, растворимость содержащихся в нем элементов пищи и их доступность растениям. Эти превращения зависят от свойств почвы и удобрений. Например, на песчаных почвах скорость разложения поступивших органических удобрений при равенстве остальных факторов выше, чем на суглинистых и глинистых.

Типы почв

Различные типы почв сформировались в связи с преобладанием того или иного почво-образующеоо фактора. На территории России выделяют следующие почвы:

слабоподзолистые и подзолистые почвы ( состав,ляют большую часть почв России).

Серые лесные почвы ( характерны для более южного региона России).

Черноземы ( начинаются в районе Тамбова) занимают не большу территорию каштановые почвы.

Бурые, солончаковые почвы характерны для южных степных и пустынных местностей.

Источник