Детрит в экосистеме

Детрит – мертвое органическое вещество, временно исключенное из биологического круговорота элементов питания. Время сохранения детрита может быть коротким (трупы и экскременты животных в теплом климате перерабатываются личинками мух за несколько дней, листья в лесу – за несколько месяцев, стволы деревьев – за несколько лет) или очень долгим (гумус, сапропель, торф, уголь, нефть).

Детрит – запасник питательных веществ в экосистеме, необходимая составляющая ее нормального функционирования. Как уже отмечалось, существуют специальные организмы – детритофаги, которые питаются детритом.

Рассмотрим основные виды детрита.

Гумус – темноокрашенное органическое вещество почвы, которое образуется в результате биохимического разложения растительных и животных остатков и накапливается в верхнем (гумусовом) почвенном горизонте. Большая часть гумуса (85‑90%) представлена собственно гумусовыми веществами – гумином, фульвокислотами, гуминовыми кислотами и др., остальное – менее разложившимися растительными и животными остатками. Содержание углерода в гумусе составляет около 50%. Количество гумуса поддерживается двумя противоположно направленными микробиологическими процессами – гумификацией (анаэробный процесс превращения остатков животных и растений в гумус) и минерализацией (аэробный процесс разрушения гумуса до простых органических и минеральных соединений). В почвах естественных экосистем эти процессы находятся в равновесии, и содержание гумуса в почве поддерживается постоянным. Гумус – основа плодородия почвы.

При вмешательстве человека (например при вспашке почвы) процессы минерализации начинают преобладать, что ведет к снижению содержания гумуса и поступлению в атмосферу диоксида углерода, который вносит существенный вклад в усиление парникового эффекта (см. 13.2.1).

Разные типы почв отличаются содержанием гумуса и мощностью гумусового горизонта. Наиболее богаты гумусом черноземы, его содержание в этих почвах может достигать 10% (в прошлом в отдельных районах РФ и Украины оно достигало 16%), а мощность гумусового горизонта – 1 м. Наиболее бедны гумусом подзолистые и каштановые почвы. Мощность гумусового горизонта у них составляет 5–15 см, а содержание гумуса – 1–2%. Переходное положение между подзолистыми почвами и черноземами занимают серые лесные почвы, а между черноземами и каштановыми – темнокаштановые. В расположенных южнее каштановых бурых пустынных почвах содержание гумуса составляет менее 1%. Очень богаты гумусом почвы влажных местообитаний – луговые и влажнолуговые.

В разных типах почв гумус различается по подвижности: наиболее трудно минерализуется гумус черноземов (В.В. Докучаев назвал за это черноземы «скупым рыцарем»), а наиболее легко – в почвах тропических влажных лесов. Запас гумуса в тропических почвах невелик (мощность гумусового горизонта составляет несколько сантиметров, а содержание гумуса в нем – не более 4%), тем не менее за счет быстрого круговорота веществ эти экосистемы дают высокую биологическую продукцию (см. 10.6).

Лесная подстилка – слой детрита на поверхности лесной почвы, образованный в основном опавшими листьями и веточками деревьев. Подстилка играет важную роль в жизни лесной экосистемы. В подстилке сконцентрировано значительное число видов‑детритофагов, а также редуцентов, представленных в основном грибами. Подстилка впитывает влагу дождей и тающего снега, что уменьшает поверхностный сток воды, а в горных лесах снижает вероятность развития эрозии почвы. Подстилка играет роль фильтра, который задерживает вещества, содержащиеся в воде (остатки удобрений, пестицидов, тяжелые металлы и т.д.). По этой причине вода лесных родников всегда достаточно чистая. По своей роли в экосистеме к лесной подстилке близка ветошь – сухие побеги растений в степи (степной войлок).

Отношение массы лесной подстилки (или ветоши в травяных сообществах) к годовому опаду листьев и веток служит показателем скорости разложения детрита. Чем выше этот индекс, тем ниже интенсивность круговорота веществ. Запас опада (т/га) и индекс скорости его разложения (годы) составляют: в тундрах – 44 (50), в тайге – 14 (10–17), в широколиственных лесах 14 (3–4), в саванне – 3 (1), в степи – 3 (2), во влажных тропических лесах – 3 (0,1).

Торф – это слабо разложившиеся растительные остатки, которые накапливаются в болотной экосистеме. Под микроскопом нетрудно идентифицировать остатки растений видам, сформировавшим торф. Болота разных типов формируют торф разной степени богатства минеральными и органическими веществами. Наиболее богат минеральными веществами торф низинных болот, наиболее беден – верховых.

Донные осадки (сапропель) – отложения на дне континентальных водоемов, которые состоят из органических остатков, смешанных с минеральными осадками. В отличие от гумуса, который постоянно участвует в круговороте веществ в экосистеме, донные осадки – достаточно консервативное образование, в круговороте участвует лишь самая верхняя их часть, слой толщиной не более 5 см, а весь остальной детрит практически исключается из круговорота. Это, кстати, объясняет феномен самоочищения водоемов: загрязняющие вещества, попав на дно с умершим планктоном, захораниваются там и не вовлекаются в круговорот. Значительное накопление органического вещества на дне озер происходит только там, где создается анаэробная зона, в которой бактерии расходуют весь кислород и скорость минерализации органического вещества резко снижается. Вероятность возникновения дефицита кислорода в воде тем выше, чем продуктивнее экосистема (см. 11.1).

На дне водохранилищ, созданных на реках, интенсивно загрязняемых городами и промышленными предприятиями, «законсервированы» огромные массы токсичных осадков, что, кстати, служит основным аргументом против ликвидации этих водохранилищ.

Контрольные вопросы

1. Какую роль играет детрит в экосистеме?

2. Перечислите основные формы детрита.

3. Как меняется содержание гумуса в разных почвах?

4. Какую функциональную роль в лесной экосистеме выполняет подстилка?

5. Какие факторы способствуют накоплению донных осадков?

Источник

Детрит

Термин «детрит» (от лат. detritus — истёртый) имеет несколько значений:

- мертвое органическое вещество, временно исключенное из биологического круговорота элементов питания, которое состоит из останков беспозвоночных животных, выделений и костей позвоночных животных и др.

- совокупность мелких (от нескольких мкм до нескольких см) неразложенных частиц растительных и животных организмов или их выделений, взвешенных в воде или осевших на дно водоёма.

Различают тонкодетритовый и грубодетритовый детриты.

См. также

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Детрит» в других словарях:

ДЕТРИТ — (от лат. detritus истертый), совокупность взвешенных в воде и осевших на дно водоема органо минеральных частиц (биогенного и абиогенного происхождения). Некоторые авторы используют понятие детрит и в приложении к наземным экосистемам (обломки,… … Экологический словарь

ДЕТРИТ — (от лат. detritus истертый) 1) мелкие частицы органического или частично минерализованного вещества, взвешенные в толще воды или осевшие на дно водоема. Детрит образуется из отмерших растений и животных и их выделений; в нем живут микроорганизмы … Большой Энциклопедический словарь

ДЕТРИТ — (лат.). 1) продукт распада тканей вследствие различн. патологическ. процессов. 2) оспенный распад или соскоб, употребляемый для предохранительной вакцинации. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. детрит… … Словарь иностранных слов русского языка

Детрит — [detritus перетертый] обломочный материал, состоящий из фрагментов раковин, скелетных частей животных или обрывков растений, сцементированный или несцементированный. Геологический словарь: в 2 х томах. М.: Недра. Под редакцией К. Н. Паффенгольца… … Геологическая энциклопедия

ДЕТРИТ — ДЕТРИТ, детрита, мн. нет, муж. (лат. detritus растертый). Продукт болезненного разрушения или перерождения живых тканей в виде кашицы (физиол.). || Гной, взятый с телят, зараженных оспой, и обработанный для прививки оспы (мед.). Толковый словарь… … Толковый словарь Ушакова

ДЕТРИТ — (от лат. detritus истёртый), мелкие органич. частицы (остатки разложившихся животных, растений и грибов вместе с содержащимися в них бактериями), осевшие на дно водоёма или взвешенные в толще воды. Д. играет важную роль в круговороте органич.… … Биологический энциклопедический словарь

детрит — мелкие органические частицы (остатки разложившихся животных, растений и грибов с содержащимися в них бактериями), осевшие на дно водоема или взвешенные в толще воды. (Источник: «Микробиология: словарь терминов», Фирсов Н.Н., М: Дрофа, 2006 г.) … Словарь микробиологии

детрит — сущ., кол во синонимов: 3 • детритус (1) • материал (306) • триптон (1) Словарь синонимов ASIS … Словарь синонимов

ДЕТРИТ — (от лат. detritus распад), представляет собой зернистые массы, возникающие в итоге распада некротизированной ткани на маленькие частички зерна. Этот Д. может состоять из белковых зернышек (б е л новый Д.), часть к рых под микроскопом красится… … Большая медицинская энциклопедия

детрит — В океанах отмершее органическое вещество, осаждающееся на дно из биологически продуктивной эвфотической зоны. [http://www.oceanographers.ru/index.php?option=com glossary&Itemid=238] Тематики океанология EN detritus … Справочник технического переводчика

детрит — detritus Detrit 1) Нагромадження уламків гірських порід, що складаються з скелетів безхребетних тварин, кісток хребетних тварин. 2) Сукупність завислих у воді та осілих на дно водойм дрібних (декілька мкм декілька см) нерозкладених частинок… … Гірничий енциклопедичний словник

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Детрит

ДЕТРИТ (Д.)- мертвое органическое вещество, временно исключенное из биологического круговорота элементов питания. Время сохранения Д. может быть коротким (трупы и фекалии животных перерабатываются личинками мух за несколько недель, листья в лесу — за несколько месяцев, стволы деревьев — за несколько лет) или очень долгим (гумус, сапропель, торф, уголь, нефть). Д. — запасник питательных веществ в экосистеме, необходимое звено ее нормального функционирования. Существуют специальные организмы — детритофаги, которые питаются Д.[ . ]

Детрит — мертвые органические вещества (обычно животные или растения), частично минерализованные, взвешенные в толще воды или осевшие на дно.[ . ]

Зернистые массы, возникающие в итоге распада отмершей ткани на маленькие частички — зерна.[ . ]

ДЕТРИТ (от лат. détritus — истертый) — мелкие органические частицы (остатки разложившихся животных, растений и грибов вместе с содержащимися в них бактериями), осевшие на дно водоема или взвешенные в толще воды.[ . ]

Детрит — мелкие частицы остатков организмов и их выделений.[ . ]

Детрит (от лат. — истертый) — совокупность взвешенных в воде и осевших на дно водоема органических и минеральных частиц. Биогенные остатки (органический детрит) заключают в себе огромный запас пищи. Некоторые животные глубоководной зоны океана питаются исключительно отмершим органическим веществом (так называемый «дождь трупов»). Но все же основными потребителями органического детрита являются различные представители бентоса — обитатели морского дна. Ю. Одум (1971) предложил термин «детритная пищевая цепь», когда первым звеном служит мертвое органическое вещество, поедаемое детритофагами, служащими в свою очередь пищей для хищников.[ . ]

ДЕТРИТ [от лат. detritus — истертый] — органический ил и остатки организмов в водной среде; в почвоведении разложившиеся остатки растительного вещества (перегной); в геологии мелкий обломочный материал в виде обломков раковин и др. скелетных образований вымерших организмов, нередко являющийся породообразующим.[ . ]

ДЕТРИТ — мертвое органическое вещество, например, опавшие листья, сучья и другие останки растительного и животного происхождения, присутствующие в любой экосистеме.[ . ]

Детрит мертвое органическое вещество, продукты выделения и распада организмов; чаще применяется по отношению к растительным остаткам.[ . ]

Детрит — взвешенные в воде частицы органического происхождения.[ . ]

Термин «детрит» (продукт распада; от лат. deterere — изнашиваться) заимствован из геологии, где им обычно называют продукты разрушения горных пород. В этой книге «детритом», если это специально не оговорено, называют органическое вещество, вовлеченное в процесс разложения. Термин «детрит» представляется наиболее удобным из множества терминов, предложенных для обозначения этого важного звена между живым и неживым миром (Odum, de la Cruz, 1963). Рич и Ветцель (Rich, Wetzel, 1978) предложили включить в понятие «детрит» то растворенное неорганическое вещество, которое вымывается или извлекается сапротрофами из живых и мертвых тканей и имеет примерно ту же функцию, что и детрит. Экологи-химики используют сокращенные обозначения для двух различных по физическому состоянию продуктов разложения: ВОВ — взвешенное органическое вещество и РОВ — растворенное органическое вещество. Роль ВОВ и РОВ в пищевых цепях рассматривается в гл. 3.[ . ]

Объясните, что такое детрит и что с ним происходит после прохождения слоя капельного фильтра.[ . ]

При этом осаждается клеточный детрит и коагулируемый материал клеток хозяина. В результате центрифугирования экстракт, обработанный м-бута-нол — хлороформом, разделяется на две фазы, причем вирус остается в водной фазе, а основная часть денатурированного материала находится в интерфазе. Следует заметить, что, хотя некоторые вирусы устойчивы к обработке м-бутаиол — хлороформом, у других она может вызвать довольно серьезные потери. Обработка одним лишь хлороформом является более мягким приемом, чем обработка смосыо бутанол — хлороформ. Для некоторых вирусов эмульгирование экстракта из листьев с фторуглеродом (фреон-113) дает хорошее первоначальное осветление без серьезной потери инфекционное™ [423].[ . ]

Согласно (6.3.19), в состав корма входит детрит Det — отмершая биомасса фито- и зоопланктона. Здесь уместно напомнить, что в модели DP и DN— переменные, определяющие количество органического фосфора и органического азота в детрите. В этой модели, как и во многих других, принято допущение о постоянстве элементарного состава биомасс фито- и зоопланктона. Перенесение этого допущения на детрит оправдано стремлением уменьшить число параметров для описания экосистемы. Определение концентрации детрита по формуле (6.3.20) и в формуле (6.3.13) для светопоглощения воды носит, таким образом, достаточно условный характер.[ . ]

ГУМУС (Г.) — органическое вещество почвы, детрит экосистемы. Г. — основа плодородия почвы. Количество Г. в почве поддерживается двумя противоположно направленными микробиологическими процессами: гумификацией (анаэробный процесс превращения остатков животных и растений в Г.) и минерализацией (аэробный процесс разрушения Г. до простых органических и минеральных соединений). В почвах естественных экосистем эти процессы находятся в равновесии.[ . ]

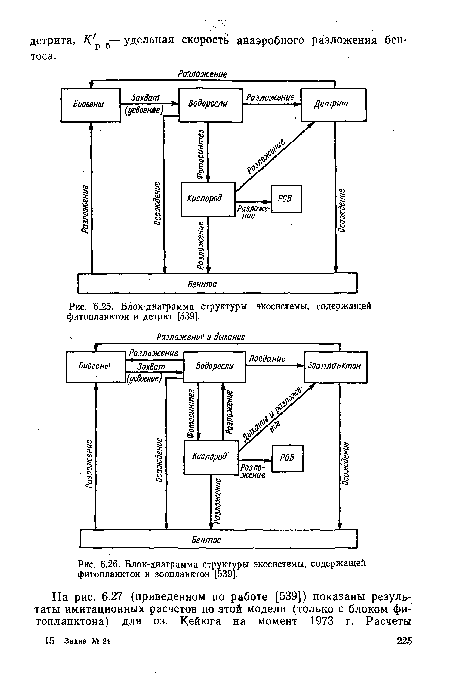

| Блок-диаграмма структуры экосистемы, содержащей фитопланктон и детрит [539]. |  |

Органические вещества в морской воде в основном находятся в растворенном состоянии — 89%; взвешенный детрит составляет 9%, фитопланктон — 2%, зоопланктон 0,2%. Небольшое количество взвешенных частиц, присутствующих в морских водах, содержит те же минералы, что и окружающие осадочные породы (иллит, каолинит, хлорит, тальк, кварц, полевой шпат и амфибионы).[ . ]

Мертвое органическое вещество экосистемы (исключая то, которое находится в растворе) называется детритом. Детрит на суше включает мертвые листья, упавшие на поверхность почвы и образующие подстилку, а также мертвые стебли и ветви лесного полога, мертвые корни, частицы гумуса в почве и останки животных. В морском планктоне детрит состоит из остатков планктона и прочих организмов, совместно с находящимися на этих остатках и в них бактериями, и из мелких частиц, которые формируются при таких, например, процессах, как адсорбция органического вещества на поверхности воздушных пузырьков. В озерах и реках большая часть детрита может поступать от сосудистых растений, которые растут по берегам или по мелководьям, и только малая его доля поступает от планктона. В прибрежных водах океанов основное количество детрита составляют остатки отмерших водорослей мелководий и сосудистых растений приморских берегов.[ . ]

В модели учитывалась седиментация субстанций. В вычислительных экспериментах ненулевую скорость оседания имели детрит и растворенный в воде минеральный фосфор. Включение в модель механизма удаления минерального фосфора за счет оседания отчасти носит условный характер и оправдывается тем, что такой механизм реально существует за счет сорбции фосфора на оседающих взвесях. Данные измерений на этот счет нам не известны. Введение этого параметра было продиктовано необходимостью соблюсти баланс между выносом фосфора р. Невой и оседанием его на дно водоема в соответствии с данными наблюдений (Антропогенное эвтрофирование. 1982).[ . ]

Карась серебряный в озерах округа питается как планктонными, так и бентосными организмами. Кроме того, значительную долю в пищевом рационе этой рыбы составляет детрит. По материалам Я- И. Житло и В. С. Юхневой (1960), в оз.[ . ]

Карась серебряный в озерах округа питается как планктонными, так и бентосными организмами. Кроме того, значительную долю в пищевом рационе этой рыбы составляет детрит. По материалам Я- И. Житло и В. С. Юхневой (1960), в оз.[ . ]

Фосфор может присутствовать в природных водах в различных формах. Основными формами являются дигидрофосфаты (ортофосфаты) Н2Р04-, гидрофосфаты НРО4 и органический фосфор, доступные формы которого содержатся в детрите (отмерших органических частицах взвеси) или донных осадках. Соединения фосфора содержатся в природных водах как в растворенном, так и взвешенном состоянии.[ . ]

Кормить молодь начинают при массе 1 г. В качестве корма используют стандартные кормосмеси. Сеголетки растительноядных рыб, как правило, не конкурируют с карпом в питании и, помимо основной пищи, могут потреблять детрит и торф.[ . ]

Кормить молодь начинают при массе 1 г. В качестве корма используют стандартные кормосмеси. Сеголетки растительноядных рыб, как правило, не конкурируют с карпом в питании и, помимо основной пищи, могут потреблять детрит и торф.[ . ]

Было бы однако ошибочно думать, что планктон — единственный источник пищи. Наравне с ним служат для питания рыб и организмы донные и прибрежные, а для взрослых рыб, и особенно непелагических, последние имеют большее значение. Кроме того, для питания рыб служит и детрит животных и растений, в виде незначительной величины частиц их ыеотвой ткани, находящейся во взвешенном состоянии в воде.[ . ]

Значительную площадь в центральных районах западно-индо-станского шельфа занимает обширная шельфовая равнина, известная как плато Фифти-Фатом. Для нее характерны карбонатные осадки, среди которых преобладают биоморфно-детритусовые пески. Разнообразный карбонатный детрит (обломки раковин гастро-под, пелеципод и фораминифер) вместе с целыми фораминиферо-выми раковинами составляют в них от 75 до 90 % осадка. Типичными осадками срединной шельфовой равнины являются также оолитовые и псевдоолитовые пески, на 50—80 % сложенные округлыми или продолговатыми зернами с размерами от 0,3 до 1 мм. Определение возраста оолитовых песков, выполненное в 1968 г. А. Найду с помощью радиоуглеродного метода, показало, что ооли-ты сформировались 11 гыс. лет назад, т. е. являются реликтовыми образованиями.[ . ]

Плодородие почвы в значительной мере определяется наличием гумуса — продукта жизнедеятельности почвенных организмов, остатка органического вещества после потребления детрита. Самоподцержание почвенных экосистем тесно связано с жизнью растений. Растения обеспечивают детрит (опавшие листья, отмершие части корней) и защищают почву от эрозии. В природе почва и растительность находятся в состоянии динамического равновесия. Почва служит основой жизни наземных растений, а растения, в свою очередь, — ведущим звеном всего сообщества живых организмов.[ . ]

Органическое вещество играет разнообразную роль как в формировании характерных признаков почвы, так и в протекании различных процессов трансформации, массопере-носа, питания растений. При этом следует отметить, что все группы органического вещества почв, т. е. свежие органические остатки, детрит (органические остатки различной степени разложения, переходная группа от свежих органических остатков к гумусовым веществам), отдельные группы гумусовых веществ выполняют значимую, но различную роль в почвообразовании, плодородии и питании растений (рис. 14) (табл. 15).[ . ]

Любую экосистему можно представить в виде ряда блоков, через которые проходят различные материалы и в которых эти материалы могут оставаться на протяжении различных периодов времени (рис. 10.3). В круговоротах минеральных веществ, в экосистеме, как правило, участвуют три активных блока: живые организмы, мертвый органический детрит и доступные неорганические вещества. Два добавочных блока — косвенно доступные неорганические вещества и осаждающиеся органические вещества — связаны с круговоротами биогенных элементов в каких-то периферических участках общего цикла (рис. 10.3), однако обмен между этими блоками и остальной экосистемой замедлен по сравнению с обменом, происходящим между активными блоками.[ . ]

Открытые шельфы (Гинзбург, Джеймс [941]) наклонены к кромке шельфа, находящейся на глубине 140—230 м, а так как не существует никаких физических барьеров, то на дно шельфа сильно действуют волновые процессы, активными являются также океанические и приливно-отливные течения. На таких шельфах могут обособиться обстановки с высокой энергией среды, и на них обильно представлен крупнозернистый детрит. Крупнозернистый детрит включает «чистые» калькарениты. Присутствие более тонкозернистого карбоната в основном приурочено к более глубоким (с низкой энергией) наружным краям шельфа, где становится существенной пелагическая седиментация. Отсутствие значительных уклонов дна отражается в наличии широких, неправильной формы фациальных поясов и в отсутствии переотложения за счет гравитационного течения.[ . ]

Более тонкие фракции карбоната являются результатом дробления крупных скелетных фрагментов, а преобладающая часть самого тонкого материала поступает в виде суспензии с рифовой платформы. Большая часть ила имеет наземное происхождение. С возвышенной суши поступают песчаной размерности кварц, полевой шпат, слюда и турмалин вместе с фрагментами гранита и пляжевых известковистых песчаников. Детрит кораллов и кораллиновых водорослей в терригенных песках обычно отсутствует, НаИтейа редки. Скелетный детрит в терригенных фациях часто ожелезненный [1839].[ . ]

Образец 6-0 см, взят непосредственно из толщи вала, над погребе почвой. Он содержит значительное количество биогенной фракции че] цвета. В его биоморфном составе преобладают черные и тсмно-С обугленные растительные остатки. В основном это — древесный дс состоящий из микроскопических остатков лиственных древесных i (преобладает береза, встречается ива, возможно дуб). Определяется небольшое количество травянистого детри основном это стебли злаков (солома?).[ . ]

Первой из моделей в монографии является модель, созданная как объединение модели экосистемы Ладожского озера В. В. Мен-шуткина и О. Н. Воробьевой (1987), точнее ее биотической части, с моделью гидротермодинамики больших стратифицированных озер Г. П. Астраханцева, Н. Б. Егоровой и Л. А. Руховца (1987). Она основана на круговороте биогенов — фосфора и азота. В ней используется семь переменных. Биота представлена обобщенными биомассами фитопланктона и зоопланктона. Кроме растворенных в воде минеральных форм фосфора и азота переменными модели являются фосфор в детрите, азот в детрите и растворенный в воде кислород. Основное отличие от модели В. В. Меншуткина и О. Н. Воробьевой (1987) состояло в использовании гораздо более совершенной модели гидротермодинамики и соответственно гораздо более адекватной реальности гидродинамической информации. Кроме того, использовалась гораздо более подробная сетка: вместо 60 озеро было разбито примерно на 5000 ячеек.[ . ]

Важнейшими свойствами почвы как среды обитания являются: наличие минеральных элементов питания растений и способность их удерживать, наличие воды и влагоудерживающая способность. Инфильтрация воды с поверхности и аэрация почвы зависят от ее структуры. Переуплотненные почвы становятся непригодными для роста растений. Переувлажнение почв также нарушает газообмен, а относительная кислотность и ионный состав почвенного раствора сильно влияют на жизнь организмов в почвенном слое. Почвенные экосистемы включают следующие компоненты: минеральные частицы, детрит (мертвые остатки растений и животных) и множество живых организмов — почвообразователей.[ . ]

А Кривая / — солнечная энергия (XI), // — дыхание растений (Х10); III — живые растения на корню; IV — валовой фотосинтез. Б. Кривая I — опад; II — мертвые растения на корню; /// — биомасса внтнлоп (Х100); IV — дыхание антилоп (ХЮООО). В. Кривая í — дыхание койотов (XI ООО ООО), // — биомасса койотов (ХЮООО); IÍÍ — биомасса микроорганизмов (Х0,00001); /V —дыхание микроорганизмов (Х0.001). Г. Кривая / — мертвые животные (X1000); // — детрит (Х0,00001), /// — фекалнн (Х1000).[ . ]

Обработка воды раствором медного купороса направлена главным образом на борьбу с водорослями, развивающимися на градирнях (водораспределительные лотки, ороситель, стойки, каркас, обшивка и резервуар), а также в брызгальных бассейнах и прудах-—охладителях оборотной воды. Однако обычно применяемые дозы медного купороса (ион меди Си ) губительно действуют на водоросли и недостаточно эффективно на бактерии, развивающиеся одновременно с водорослями. Поэтому градирни после обработки их раствором медного купороса каждый раз дополнительно подвергают обработке раствором хлора для воздействия на живые бактерии, а также на детрит и коллоидные частицы органического вещества, которые он окисляет и тем самым дезинфицирует среду.[ . ]

Одной из основных операций по обслуживанию фильтров является промывка фильтрующего материала. Эта операция должна обеспечить достаточно быструю и эффективную промывку всех слоев загрузки. Нельзя допускать перемешивания слоев, образования воронок на фильтрующей поверхности, выноса материала загрузки с промывной водой. Очень важно при промывке добиться полноты удаления из фильтрующей загрузки детрита, бактериальных и гидробиологических загрязнений. При недостаточно эффективной промывке оставшиеся в загрузке фильтра загрязнения могут быть причиной вторичного роста бактерий и некоторых гидробионтов, для которых детрит служит источником питания. В частности, вторичный рост в плохо отмытой загрузке могут давать некоторые низшие ракообразные, яйца которых задерживаются в загрузке при фильтровании воды. Предварительное хлорирование, являясь самой эффективной мерой для предотвращения загрязнения фильтра гидроби-онтами, не уничтожает полностью яйца гидробионтов даже при значительных дозах хлора, так как они имеют плотную непроницаемую для окислителей оболочку.[ . ]

Культурные слои поселений, как правило, при полевом обзоре редставляют собой темную гомогенную толщу, которую бывает трудно азделить на отдельные слои, если они не выделяются прослоями углей или гебня. Часто, особенно при работе с культурными слоями городов периода еревянного строительства, встает необходимость определить — было ли на анном месте какое-либо строение или участок представлял собой двор, улицу, е. был открыт. Биоморфный анализ позволяет ответить на данный вопрос: бразец с участка, где было дерево, содержит обилие древесного детрита и, как равило, большое количество пыльцевых зерен хорошей сохранности. В то ремя как образцы из других участков содержат фитолиты, травянистый детрит рисутствует наравне с древесным, а сохранность и количество пыльцевых грен невелика.[ . ]

Результаты, получаемые в последнее время, свидетельствуют о том, что фаготрофы, особенно мелкие животные (простейшие, почвенные клещи, коллемболы, нематоды, остракоды. улитки и т. д.), играют более значительную роль в процессах разложения, чем предполагалось ранее. Как показали данные трех экспериментальных исследовании, приведенные на рис. 2.11, после селективного удаления этой микрофауны разложение отмершего растительного материала сильно замедляется. Хотя многие питающиеся детритом животные (детритофаги) на самом деле не могут переваривать лигноцеллюлозный комплекс п получают энергию пищи главным образом от микрофлоры, развивающейся на этом же материале, они ускоряют разложение растительного-опада различными непрямыми путями: 1) измельчая детрит и таким образом увеличивая площадь поверхности, доступную для воздействия микроорганизмов; 2) вводя в среду белки или ростовые вещества (часто содержащиеся в выделениях животных), стимулирующие рост микроорганизмов; и 3) стимулируя рост и метаболическую активность микробных популяций, постоянно выедая часть бактерий и грибов. Наконец, многие детритоядные животные являются копрофагами (от греч. kopros— навоз), т. е. их обычная пиша — экскременты, обогащенные питательными веществами за счет жизнедеятельности поселяющихся на них микроорганизмов (Newell, 1965; Frankenberg, Smith, 1967). Например, жук Popilius, живущий в трухлявых стволах деревьев, использует своп ходы в древесине как своеобразный «внешний рубец>>, где экскременты и размельченные частицы древесины обогащаются за счет жизнедеятельности грибов, а затем снова поедаются жуком (Mason, Odum, 1969). В этом случае копрофагия основана на взаимодействии насекомого и гриба — взаимодействии, которое облегчает жуку использование энергии пищи и ускоряет разложение древесины. В море фекалии пелагических оболочников так называемых сальн, питающихся микрофлорой, отфильтрованной ими из воды, служат, как было показано, важным источником пищи для других морских животных, в том числе для рыб.[ . ]

Все растительное и животное население водоема принимает участие в превращении веществ. Процесс превращения веществ в водоеме основан на создании гидробионтами так называемых пищевых рядов или пищевых цепей. Каждый ряд начинается с организмов — продуцентов. К продуцентам, в первую очередь, относятся водоросли и автотрофные бактерии- Те и другие осуществляют в водоеме первичный синтез органического вещества и служат пищей для других организмов, неспособных к автотрофному питанию. Так, водорослями обычно питаются разнообразные веслоногие рачки, моллюски, губки, а бактерии пожираются многочисленными одноклеточными животными (Protozoa); эти животные называются протестами или простейшими. Далее протисты также служат пищей рачкам, губкам, моллюскам, которые в свою очередь являются кормом для рыб. Отмирание организмов и выделение ими продуктов обмена веществ образует мертвое органическое вещество — детрит. Детрит минерализуется микроорганизмами до минеральных продуктов, а кроме того, служит пищей червям, моллюскам, личинкам насекомых и малькам некоторых рыб (Родина, 1958).[ . ]

Достойны восхищения разнообразные природные механизмы, контролирующие или уменьшающие потребление растений травоядными. Поразительно, насколько человек в прошлом оказался неумелым и непредусмотрительным в том, что касается регуляции пастьбы разводимых им травоядных животных. Сейчас становится все очевиднее, чт( перевыпас скота был одной из причин гибели многих цивилизаций прошлого. Модель используемого пастбища», представленная в табл. 47, основана на длительных исследованиях, проведенных на Великих Равнинах. Недовыпас» также может оказаться вредным. Если прямое потребление живых растений совершенно отсутствует, то детрит может накапливаться быстрее, чем идет его разложение микроорганизмами. Это замедляет круговорот минеральных веществ, и, кроме того, система становится пожароопасной1.[ . ]

По-видимому, эти почвы сформировались в периоды кратковременных потеплений, когда мерзлота оттаивала на небольшую глубину, над мерзлотным горизонтом создавалось переувлажнение и основными процессами являлись оглеение и накопление органического вещества. В сходных условиях образовалась труб-чевская почва (Величко, 1997). В более северных районах ей соответствует так называемый уровень оглеения — слаборазвитая погребённая почва; в более южных районах Русской равнины — развитая почва, залегающая между лёссом II и лёссом III (Величко, Морозова, 1969). Такое представление о почвообразовании в позднеледнековье вполне соответствует существующим палеогеографическим реконструкциям природных условий того времени — как перегляциальных тундровых и тундро-степных (Гричук, 1965; Величко, 1973). Можно полагать, что в исходном состоянии позднеледниковые почвы имели грубогумусовые горизонты, однако растительный детрит не сохранился вследствие диагенеза.[ . ]

В области обнаружены 35 водных (69 %) и 16 наземных (31 %) видов. Все водные виды исследованной группы можно причислить к видам-стагнофилам водоёмов, богатых водной растительностью. Только виды родов Ochthebius Leach., Cymbiodyta Bed., Helophorus F., Limnebius Leach., Laccobius Er. и Anacaena Thoms. найдены также и в медленно текущих реках — на берегах буквально на самой кромке воды (Laccobius) и на ряске в спокойных заводях (Limnebius, Anacaena limbata F., Helophorus brevipalpis Bed., H. aquaticus L., Cymbiodyta marginellus F., Ochthebius impressus Marsh.). К истинно реофильным видам можно отнести лишь один вид — Hydraena riparia Kug. Имаго водяных водолюбов входят в состав нектона, фитобиоса и гипонейстона, а личинки, дышащие атмосферным воздухом и вынужденные подниматься на поверхность — в состав фитобиоса. У водолюбов наблюдается постепенный переход со всеми промежуточными стадиями от водного образа жизни к наземному во влажных субстратах — прибрежных наносах, детрите и навозе. Наземные водолюбы (31 % фауны) заселяют экскременты и влажные разлагающиеся остатки растительного происхождения и являются детритофагами или копрофагами с копающим или полуплавающим (Sphaeridium F.) способом движения в субстрате.[ . ]

Все исследуемые БГЦ были определены в типологическом отношении, после чего провели их ординацию по градиенту продуктивности и фактору сукцессионного возраста. На дренированных экотопах было выделено 4 сукцессионных ряда с общей схемой: ивняки прирусловые — ■ пойменные типы леса (сосняки, березняки, дубняки, сероольша-ники) — ■ ельники пойменные -»■ ельники-кисличники (климакс). По каждому сукцессионному ряду на ЭВМ провели аппроксимацию и выравнивание значений первичной нетто-продукции Р, запасов живой фитомассы М и общего запаса биомассы В по ординате сукцессионного возраста (г). Рассчитав первую производную функций М и В по т, получили текущее изменение запасов живой фитомассы ДМ и всей биомассы ДВ. Затем для каждого десятилетия сукцессионного возраста рассчитали среднее значение годового опада и отпада фитомассы Ь по формуле А = Р — ДМ и затрат на гетеротрофное дыхание И/1 по формуле Я = = Р — ДВ. Величина Ь представляет собой диссипацию (рассеяние) запасов энергии автотрофного блока, а й/, — гетеротрофного блока БГЦ. Величина Ь характеризует, кроме того, входной поток химической энергии в гетеротрофный блок. После аппроксимации значений запасов в БГЦ мертвого органического вещества и биомассы деструкторов (детрита) — £детр, полученных из уравнения йдетр = В — М, по первой производной функции Д1Лр = /(г) рассчитали значения ДАде™ — текущего изменения запасов мертвой биомассы и деструкторов. Проверку на адекватность осуществляли путем сопоставления результатов со значениями, полученными из уравнения Д детр = £ — Я/г = ДВ — ДМ.[ . ]

Разложение включает как абиотические, так и биотические процессы. Однако обычно мертвые растения и животные разлагаются гетеротрофными микроорганизмами и сапрофагами. Такое разложение есть способ, посредством которого бактерии и грибы получают для себя пищу. Разложение, следовательно, происходит благодаря энергетическим превращениям в организмах и между ними. Этот процесс абсолютно необходим для жизни, так как без него все питательные вещества оказались бы связанными в мертвых телах и никакая новая жизнь не могла бы возникать. В бактериальных клетках и мицелии грибов имеются наборы ферментов, необходимых для осуществления специфических химических реакций. Эти ферменты выделяются в мертвое вещество; некоторые из продуктов его разложения поглощаются разлагающими организмами, для которых они служат пищей, другие остаются в среде; кроме того, некоторые продукты выводятся из клеток. Ни один вид сапротрофов не может осуществить полное разложение мертвого тела. Однако гетеротрофное население биосферы состоит из большого числа видов, которые, действуя совместно, производят полное разложение. Различные части растений и животных разрушаются с неодинаковой скоростью. Жиры, сахара и белки разлагаются быстро, а целлюлоза и лигнин растений, хитин, волосы и кости животных разрушаются очень медленно. Отметим, что около 25% сухого веса трав разложилось за месяц, а остальные 75% разлагались медленнее. Через 10 мес. еще оставалось 40% первоначальной массы трав. Остатки же крабов исчезли к этому времени полностью.[ . ]

Источник