Педразвитие

Автор: Имажап Менги Аркадьевна

Должность: Магистрант кафедры физики ТувГУ

Учебное заведение: Тувинский государственный университет

Населённый пункт: город Кызыл

Наименование материала: Научная статья

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ ПОЧВ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ТувГУ

Раздел: высшее образование

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ ПОЧВ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ТувГУ

магистрант 2 года обучения кафедры физики

Научный руководитель: Чебодаев Михаил Иванович, к.ф.-м.н., доцент кафедры

Ключевые слова: почва, анализ почв, ботанический сад, дисперсность, образцы почв, сито, диаметр

частиц, удельная поверхность, дисперсная фаза, межфазная поверхность.

Аннотация: Для определения дисперсности почв ботанического сада ТувГУ, определены обработка

Работа выполняется по заказу ботанического сада ТувГУ.

окажется питательным для растений определяется его составом, свойства которого зависят, в

тoм числе, и от размеров почвообразующих частиц. Частицы наименьших размеров обладают

наиболее активной способностью поглощения и обмена. Это определяет многие физические

и химические свойства почв. Стeпень дрoбления минеральной части почв на элементарные

почвенные частицы называется дисперсностью почвы. Благoдаря дисперсности в почвах

можно выделить три фазы: твердую, жидкую, газообразную, находящиеся во взаимодействии

друг с другом [3]. Поэтому целью работы является выявление дисперсного состава почвы

решались следующие задачи:

1. Подготовка почвы для дисперсного анализа;

2. Проведение дисперсного анализа;

3. Обработка результатов исследования.

1. Подготовка почвы для дисперсного анализа.

Отбор проб для исследования физического анализа отбирали весной 2018 г. Отбирали

пробы на глубине 20 – 30 см от поверхности и из каждого горизонта берем пробу массой 1 кг.

И эти слои почвы выделяют на 4 вида:

В — гумусовый слой;

С — почвообразующая или материнская порода;

D — подстилающая порода;

– формируются в верхней части почвы за счет отмирающей биомассы

Часть В — гумусовый горизонт. Почва выделяется наиболее темной окраской от

почти черной до каштановой. Также зависимости содержания гумуса окраска его изменяется

от белесовато-серой до серой.

Часть С – порода, на которой образовалась почва, слабо затронутая или не затронутая

Часть Д – если почвообразующая порода имеет небольшую мощность и с глубиной

подстилающая порода [1].

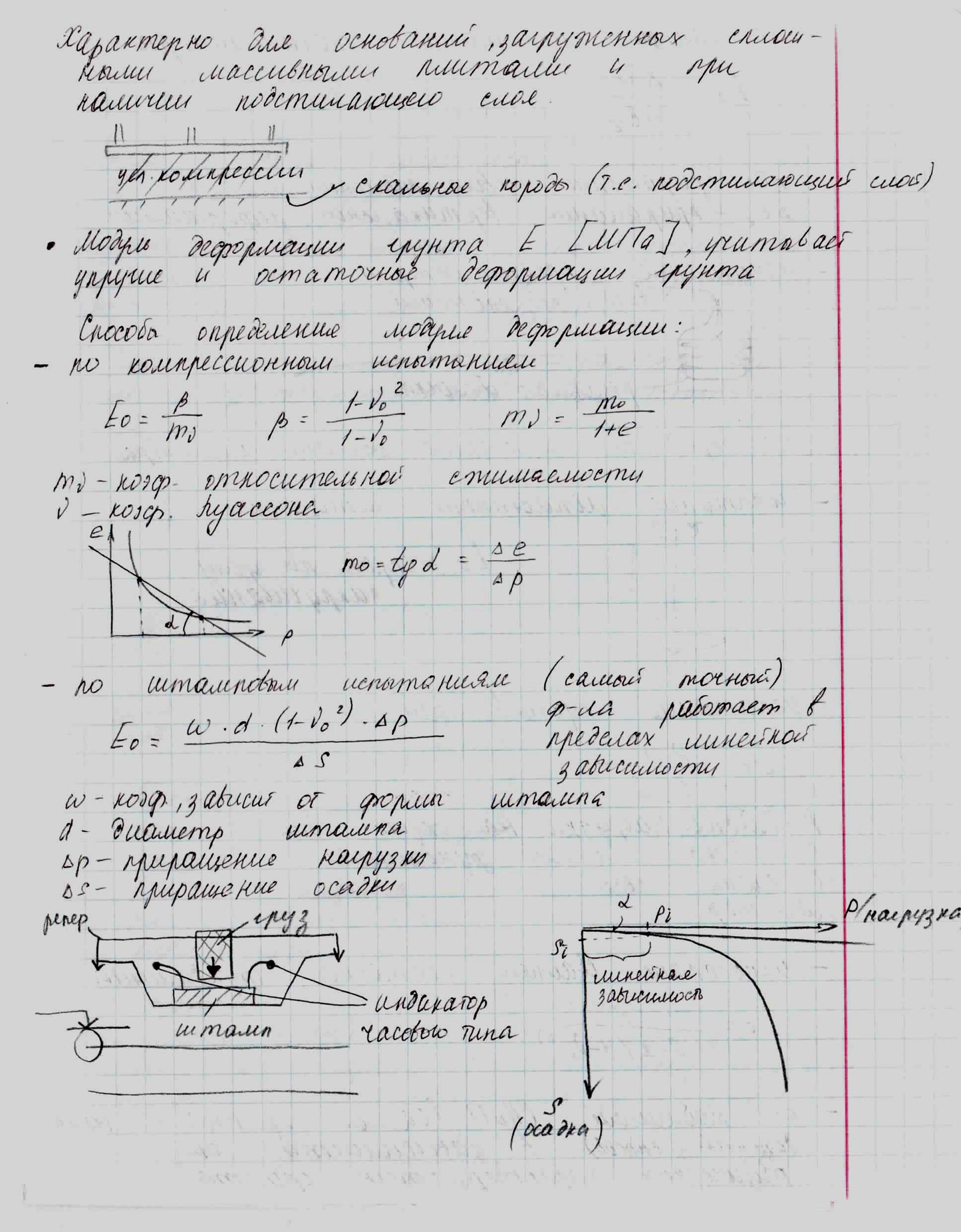

В этом случае слои почвы обозначаются через индексы: А, В, С и Д (на рис. 1)

Рис. 1. Слои почвы

Из образца сухой почвы выбираем пробу массой 100 г. Из почвы удаляем сор, крупные

корни отбираем. Просеиваем через колонку сит диаметром 10мм, 7 мм, 5 мм, 3 мм, 2 мм, 1

мм, 0,5 мм и 0,25 мм (на рис. 2)

Рис. 2. Набор сит для просеивания

Набор сит колонке устанавливаем следующим образом, верхнее сито устанавливаем с

отверстием 10 мм, затем 7, 5, 3, 2, 1, 0,5 и 0,25 мм. Внизу колонки сит ставится поддон, а

Просеивание повторяем до тех пор, пока вся проба почвы не пройдет сквозь сито.

Подготовленный таким образом образец тщательно перемешиваем и сохраняем в пакетике с

После просеивание почвы взвешиваем на технических весах. Каждый слой отдельно

взвешиваем. Почва состоит из 4 – х слоев, часть А – самый верхний слой почвы, часть В и

часть С – средние слои, а часть Д – самый нижний слой почвы.

В таблице № 1 приведены

массы дисперсных фаз разных слоев почвы [3].

Источник

Дисперсность грунтов

Смотреть что такое «Дисперсность грунтов» в других словарях:

СЖИМАЕМОСТЬ ГРУНТОВ — способность грунтов уменьшаться в объеме (давать осадку) под действием внешнего давления. Степень сжимаемости и явления, происходящие при сжатии, зависят от характера и структуры грунта. Сжатие песчаных грунтов связано со взаимным перемещением… … Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии

Грунт — У этого термина существуют и другие значения, см. Грунт (значения). Грунт (нем. Grund основа, почва) любые горные породы, почвы, осадки, техногенные (антропогенные) образования, представляющие собой многокомпонентные, динамичные… … Википедия

Грунт (почва) — Грунт (нем. grund основа, почва) горные породы (включая почвы), техногенные образования, залегающие преимущественно в пределах зоны выветривания, представляющие собой многокомпонентную и многообразную геологическую систему и являющиеся объектом… … Википедия

Сергеев, Евгений Михайлович — Евгений Михайлович Сергеев … Википедия

Сезонно-талый слой — (СТС) слой почвы или горных пород, протаивающий в тёплый период года, ограниченный снизу многолетнемёрзлыми породами (ММП). В научной литературе как синоним СТС часто используется термин деятельный слой. Мощность сезонно талого слоя… … Википедия

Торф — горючее ископаемое, относящееся к гумитам и представляющее собой первую стадию превращения растительного материала по пути его преобразования в уголь. Накапливается в болотах из остатков отмерших растений, подвергшихся неполному разложению в… … Геологическая энциклопедия

СУСПЕНЗИИ — (от позднелат. suspensio подвешивание), дисперсные системы, в к рых твердые частицы дисперсной фазы находятся во взвешенном состоянии в жидкой дисперсионной среде (другой часто применяемый термин взвеси). Интервал размеров частиц от десятых долей … Химическая энциклопедия

Акватинта — Жан Клод Ришар, аббат де Сен Нон (с оригинала Юбера Робера). Вид парка на Вилле Мадама под Римом. 1765. Акватинта … Википедия

Источник

Грунты как дисперсные системы. Виды воды в грунтах. Структура и текстура грунтов.

Грунты как дисперсные системы. Виды воды в грунтах. Структура и текстура грунтов.

Дисперсные системы — это системы, состоящие из двух или более веществ, распределённых друг в друге. Грунты, состоящие из измельченных частиц минералов, могут представлять собой двухфазную систему типа твердые частицы+вода, твердые частицы+воздух или трехфазную систему типа твердые частицы+вода+воздух.

Коллоиды — это не вещества, а состояние веществ по степени раздробленности. К коллоидам мы относим глинистые частицы крупностью менее 0,1 мкм, обладающие рядом специфических свойств.

Степень дисперсности грунтов зависит от условий образования их минералогического состава. Чем тоньше измельчено вещество, тем выше его суммарная поверхность, а следовательно, тем значительнее развиты явления взаимодействия на поверхностях раздела твердой, жидкой и газообразной фаз.

Свойства, придаваемые грунтам коллоидами, используются в строительных целях. Способность к обменному поглощению может снизить набухаемость грунтов, их водоудерживающую способность. В грунтах всегда содержится некоторое количество воды, целиком или частично заполняющей трещины и поры между частицами.

Состояние влаги в грунте может быть твердым (лед), жидким (вода) и газообразным (пар). Вся влага, в любом состоянии, находится в постоянном физическом и химическом взаимодействии с частицами грунта.

При температуре выше 0°С в фунтах можно различать следующие виды воды:

Кристаллизационная, или химически связанная, вода входит в состав кристаллических решеток минералов. Она может быть удалена при прокаливании и, по существу, представляет собой составную часть вещества, слагающего частицы грунта.

Водяной пар заполняет пустоты грунта, свободные от воды; он перемещается из областей с повышенным давлением в области с низким давлением; конденсируясь, способствует пополнению грунтовых вод.

Гигроскопическая вода притягивается частицами грунта из воздуха и конденсируется на их поверхности. Гигроскопическая вода может перемещаться в грунте, переходя в парообразное состояние, и может быть удалена только высушиванием.

Пленочная вода удерживается на поверхности грунтовых частиц силами молекулярного притяжения. Влажность грунта, соответствующая максимальной толщине молекулярных пленок воды, называется максимальной молекулярной влагоемкостью. Пленочная вода может быть удалена из грунта путем испарения.

Капиллярная вода поднимается в грунте по свободным канальцам, образованным взаимосообщающимися порами или удерживается в них в подвешенном состоянии.

Гравитационная вода не подвержена действию молекулярных и менисковых сил и полностью подчиняется законам гидростатики и гидродинамики. Подчиняясь действию сил тяжести, она свободно движется в грунте от большего напора к меньшему и пополняет грунтовую воду.

Структура природных грунтов характеризуется формой, величиной и взаимным расположением отдельных минеральных частиц.

Структура грунтов формируется в процессе отложения или образования минеральных частиц и в процессе их дальнейшего существования.

Основные типы структурного фунта представлены на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Основные типы структур грунта: а — зернистая; б — ячеистая (губчатая); в — хлопьевидная; г — сетчатая; 1 — микропоры; 2 – макропоры

Взаиморасположение структурных агрегатов в массиве грунтов обусловливает текстуру грунтов. На текстуру также влияют условия образования и существования грунтовых отложений, например периодичность осаждения частиц грунта в воде и последующие изменения величины и направления действующих на породу сил.

Различают следующие основные текстуры грунтов:

— сыпучая, свойственная пескам эолового происхождения, элювиальным обломочным образованиям;

— слоистая, характерная для грунтов водного происхождения, например, озерно-ледниковых отложений, речных и морских песков, сланцеватых пород (подвергшихся метаморфизму);

— слоистая, присущая ледниковым отложениям, лессам;

— слитная, присущая древним морским отложениям.

Основные закономерности механики грунтов. Зависимость между внешним давлением и изменением коэффициента пористости.

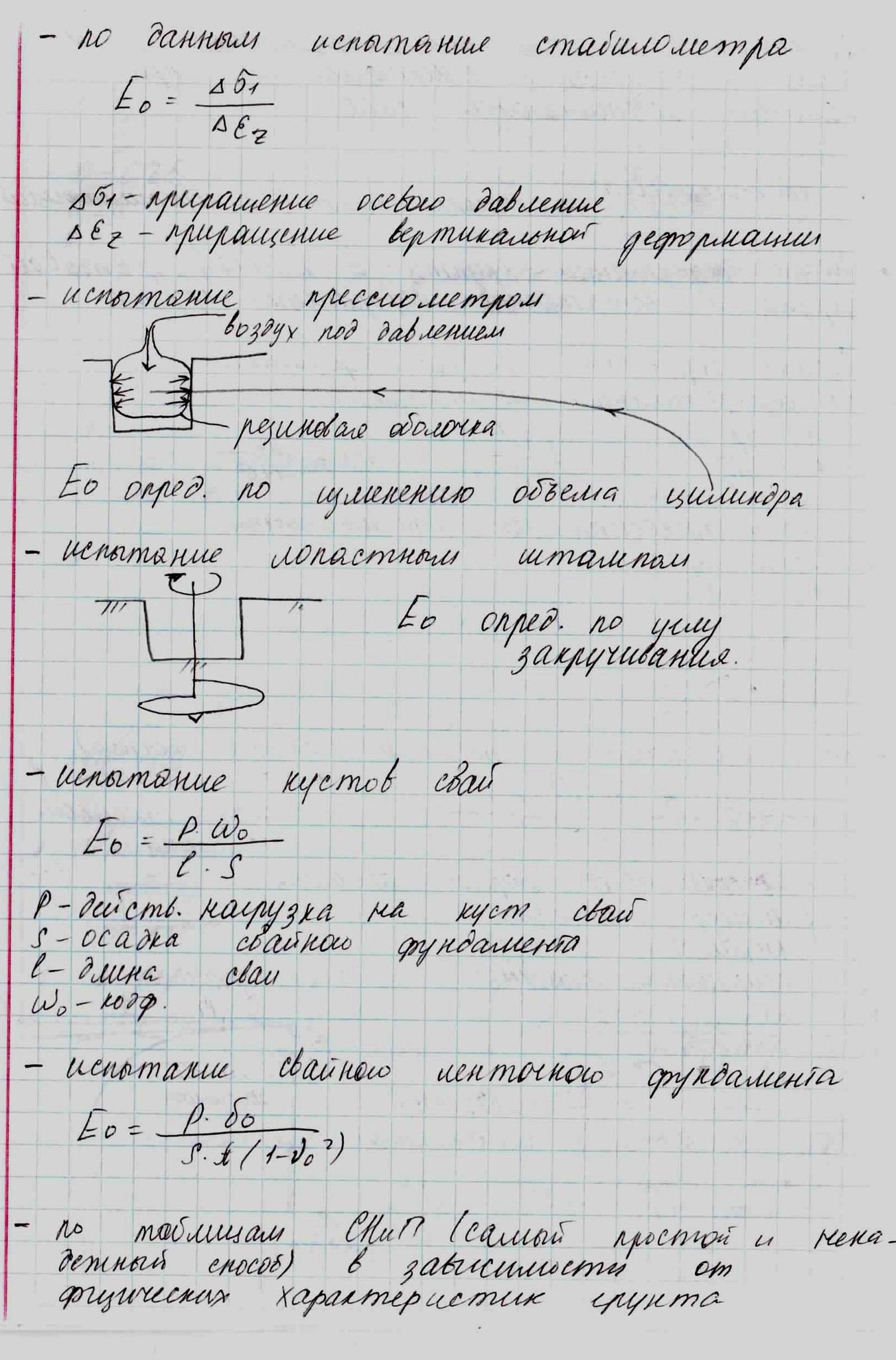

Общие положения о деформациях в грунте. Модуль деформации грунтов. Определение модуля деформации грунта.

Сжимаемость.

Способность грунта уменьшаться в объеме под воздействием уплотняющих нагрузок называют сжимаемостью, осадкой или деформацией. По физическому строению грунт состоит из отдельных частиц различной крупности и минерального состава (скелет грунта) и пор, заполненных жидкостью (вода) и газом (воздух). При возникновении напряжений сжатия изменение объемов происходит за счет уменьшения объемов, располагающихся внутри грунта пор, заполненных водой. Таким образом, сжимаемость зависит от многих факторов, основными из которых являются физический состав, вид структурных связей частиц и величина нагрузки.

По характеру усадки разделяют упругие и пластические деформации. Упругие деформации возникают в результате нагрузок, не превышающих структурную прочность грунтов, т.е. не разрушающих структурные связи между частицами и характеризуются способностью грунта возвращаться в исходное состояние после снятия нагрузок. Пластические деформации разрушают скелет грунта, нарушая связи и перемещая частицы относительно друг друга. При этом объемные пластические деформации уплотняют грунт за счет изменения объема внутренних пор, а сдвиговые пластические деформации – за счет изменения его первоначальной формы и вплоть до разрушения. При расчетах сжимаемости грунта основные деформационные характеристики определяют в лабораторных условиях согласно коэффициенту относительной сжимаемости, коэффициенту бокового давления и коэффициенту поперечного расширения.

Сопротивление сдвигу

Предельным сопротивлением сдвигу называется способность грунта противостоять перемещению частей грунта относительно друг друга под воздействием касательных и прямых напряжений. Этот показатель характеризуется прочностными свойствами грунтов и используется в расчетах оснований зданий и сооружений. Способность грунта воспринимать нагрузки не разрушаясь, называют прочностью. В песчаных и крупнообломочных несвязных грунтах сопротивление достигается в основном за счет силы трения отдельных частиц, такие грунты называют сыпучими. Глинистые грунты обладают более высоким сопротивлением к сдвигу, т.к. наряду с силой трения сдвигу противостоят силы сцепления. В строительстве этот показатель важен при расчете оснований фундаментов и изготовлении земляных сооружений с откосами.

Сопротивление глинистых грунтов сдвигу t определяется уравнением Кулона:

Для песчаных грунтов, из-за отсутствия сил сцепления, сопротивление сдвигу приобретает вид:

Водопроницаемость

Водопроницаемость характеризуется способностью грунта пропускать через себя воду под действием разности напоров и обуславливается физическим строением и составом грунта. При прочих равных условиях при физическом строении с меньшим содержанием пор, и при преобладании в составе частиц глины водопроницаемость будет меньшей, нежели у пористых и песчаных грунтов соответственно. Нельзя недооценивать данный показатель, т.к. в строительстве он влияет на устойчивость земляных сооружений и обуславливает скорость уплотнения грунтов оснований.

Общие положения теории ПНС. Фазы напряженного состояния,

Грунты как дисперсные системы. Виды воды в грунтах. Структура и текстура грунтов.

Дисперсные системы — это системы, состоящие из двух или более веществ, распределённых друг в друге. Грунты, состоящие из измельченных частиц минералов, могут представлять собой двухфазную систему типа твердые частицы+вода, твердые частицы+воздух или трехфазную систему типа твердые частицы+вода+воздух.

Коллоиды — это не вещества, а состояние веществ по степени раздробленности. К коллоидам мы относим глинистые частицы крупностью менее 0,1 мкм, обладающие рядом специфических свойств.

Степень дисперсности грунтов зависит от условий образования их минералогического состава. Чем тоньше измельчено вещество, тем выше его суммарная поверхность, а следовательно, тем значительнее развиты явления взаимодействия на поверхностях раздела твердой, жидкой и газообразной фаз.

Свойства, придаваемые грунтам коллоидами, используются в строительных целях. Способность к обменному поглощению может снизить набухаемость грунтов, их водоудерживающую способность. В грунтах всегда содержится некоторое количество воды, целиком или частично заполняющей трещины и поры между частицами.

Состояние влаги в грунте может быть твердым (лед), жидким (вода) и газообразным (пар). Вся влага, в любом состоянии, находится в постоянном физическом и химическом взаимодействии с частицами грунта.

При температуре выше 0°С в фунтах можно различать следующие виды воды:

Кристаллизационная, или химически связанная, вода входит в состав кристаллических решеток минералов. Она может быть удалена при прокаливании и, по существу, представляет собой составную часть вещества, слагающего частицы грунта.

Водяной пар заполняет пустоты грунта, свободные от воды; он перемещается из областей с повышенным давлением в области с низким давлением; конденсируясь, способствует пополнению грунтовых вод.

Гигроскопическая вода притягивается частицами грунта из воздуха и конденсируется на их поверхности. Гигроскопическая вода может перемещаться в грунте, переходя в парообразное состояние, и может быть удалена только высушиванием.

Пленочная вода удерживается на поверхности грунтовых частиц силами молекулярного притяжения. Влажность грунта, соответствующая максимальной толщине молекулярных пленок воды, называется максимальной молекулярной влагоемкостью. Пленочная вода может быть удалена из грунта путем испарения.

Капиллярная вода поднимается в грунте по свободным канальцам, образованным взаимосообщающимися порами или удерживается в них в подвешенном состоянии.

Гравитационная вода не подвержена действию молекулярных и менисковых сил и полностью подчиняется законам гидростатики и гидродинамики. Подчиняясь действию сил тяжести, она свободно движется в грунте от большего напора к меньшему и пополняет грунтовую воду.

Структура природных грунтов характеризуется формой, величиной и взаимным расположением отдельных минеральных частиц.

Структура грунтов формируется в процессе отложения или образования минеральных частиц и в процессе их дальнейшего существования.

Основные типы структурного фунта представлены на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Основные типы структур грунта: а — зернистая; б — ячеистая (губчатая); в — хлопьевидная; г — сетчатая; 1 — микропоры; 2 – макропоры

Взаиморасположение структурных агрегатов в массиве грунтов обусловливает текстуру грунтов. На текстуру также влияют условия образования и существования грунтовых отложений, например периодичность осаждения частиц грунта в воде и последующие изменения величины и направления действующих на породу сил.

Различают следующие основные текстуры грунтов:

— сыпучая, свойственная пескам эолового происхождения, элювиальным обломочным образованиям;

— слоистая, характерная для грунтов водного происхождения, например, озерно-ледниковых отложений, речных и морских песков, сланцеватых пород (подвергшихся метаморфизму);

— слоистая, присущая ледниковым отложениям, лессам;

— слитная, присущая древним морским отложениям.

Источник