Mse-Online.Ru

Гидроморфизм почв

К гидроморфным (гидрогенным) относится большая группа почв, формирующихся в условиях избыточного по сравнению с нормальным для плакорных пространств данной природной зоны увлажнения, которое может явиться результатом: 1) близкого к поверхности стояния или периодического поднятия грунтовых вод; 2) поверхностного застоя атмосферных осадков в отсутствие их оттока в подстилающую толщу или по склону (поверхностный, или атмосферный, гидроморфизм); 3) сочетания грунтово-водного и поверхностного гидроморфизма; 4) периодического формирования верховодки в пределах почвенной толщи на водоупорных горизонтах; 5) периодического затопления паводковыми водами в речных поймах при сочетании, как правило, с влиянием близких грунтовых вод; 6) постоянного водонасыщения при затоплении территории в плавнях, маршах, манграх, в дельтах рек и по побережьям морей и озер; 7) периодического длительного затопления поверхности почвы при культуре риса.

Во всех случаях гидроморфные почвы формируются в транзитных либо, наиболее часто, аккумулятивных ландшафтно-геохимических условиях. Соответственно эти почвы служат, как правило, геохимическим барьером на пути миграции тех или иных соединений. В гумидных районах в них аккумулируются органическое вещество, соединения кремния, железа, марганца, фосфора; в аридных — известь, гипс, водорастворимые соли. Во всех случаях они служат ловушкой для тех или иных микроэлементов, в том числе радиоактивных изотопов.

Избыточное поступление воды при гидроморфизме — это всегда и дополнительное поступление в почву тех или иных химических веществ, сопровождаемое, как правило, их абсолютной аккумуляцией. В разных условиях гидроморфизма аккумулятивный процесс выражен в разной степени и в отношении разных веществ, но он всегда имеет место. Даже в олиготрофных условиях в случае атмосферного гидроморфизма, когда источником дополнительных веществ служат лишь атмосферные осадки и запыление, почвы аккумулируют органическое вещество, а также соединения серы, иногда хлора.

Специфика окислительно-восстановительного режима гидроморфных почв связана с их периодическим или постоянным переувлажнением и соответствующим анаэробиозисом, приводящим к развитию химических либо биохимических (микробиологических) восстановительных процессов и падению Eh почвы до низких (100—200 мВ) или даже отрицательных значений. Только в редких случаях переувлажнения сильноокисленными кислородными водами в условиях хорошего дренажа в гидроморфных почвах может сохраняться окислительная обстановка с высокими (500—600 мВ) значениями Eh. В гидроморфных почвах или горизонтах наблюдается чередование микрозон с высокими и низкими значениями Eh. Например, в прикорневых микрозонах пахотных горизонтов рисовых почв характерны высокие значения Eh, в то время как основная масса почвы имеет отрицательные значения, что создает постоянную разность потенциалов между корнями риса и почвой, обеспечивающую нормальные условия питания и дыхания растений.

Оглеение — это специфический элементарный почвенный процесс, характерный для гидроморфных почв. Термин «оглеение» происходит от русского народного понятия «глей», введенного в научный словарь Г. Н. Высоцким в 1905 г. и ставшего международным. Народ издревле различал этот специфический вид почвенной массы, почвенных горизонтов или почв, справедливо связывая его присутствие с условиями переувлажнения или заболачивания.

Оглеение почвы является результатом длительного сезонного либо постоянного переувлажнения почвенной массы и развития восстановительных процессов в условиях анаэробиозиса и низких значений окислительно-восстановительного потенциала. В значительной степени этот процесс биохимический, связанный с жизнедеятельностью анаэробной микрофлоры почв, что было показано многочисленными экспериментами по искусственному оглеению почв. Большую роль в нем играют микроорганизмы, получающие энергию за счет окислительно-восстановительной трансформации органического вещества и соединений железа, марганца, серы.

Источник

Что такое гидроморфизм

Часть текста скрыта. После покупки Вы получаете полную версию

Что такое гидроморфизм

ВОПРОС 11. Что такое гидроморфизм?

Явление гидроморфизма широко распространено всех природно-климатических зонах. возникает в особых гидрологических условиях переувлажнении почвенно-грунтовой толщи. Гидроморфные отличаются автоморфных , помимо атмосферной влаги в водном режиме участвует дополнительная влага, поступающая с подземными . Природно- комплексы, формирующиеся в условиях — гидроморфные отличаются наличием и гидроморфных почв, растительностью, особым , специфическими и гидрохимическими условиями. В зоне подобные принято «мочарами», а почвы — » «. определению А.А. (1959) гидроморфная — почва, формирующаяся в временного пересыщения влагой почвенного профиля части, сопровождающаяся возникновением потоков, приводящих к солей поверхность. воды стимулирует анаэробных микроорганизмов, кислотному гидролизу компонентов и восстановлению и марганца. В условиях гидроморфизма происходит частичное восстановление и марганца и образование в ржавых пятен. В постоянного гидроморфизма находится в восстановленной -способной , вследствие часть профиля с анаэробиозом приобретает -голубую . Гидроморфизм окраске почвы характеру перераспределения компонентов: оксидов и марганца, карбонатов в метровом профиле восстановительных условиях . В степной переувлажнение получило широкое распространение. термин «гидроморфные » ввел С.С. Неуструев ( ), понимая почвы ( данной зоны) . Гидроморфные отличаются постоянным временным переувлажнением, , нередко аккумуляцией в верхних привнесенных веществ. А.А. (1959, 1978, ) разработал о «нормальном» и «повышенном» : увлажнение — процесс поступления в влаги независимо последней; нормальное — в почву влага только в виде осадков и в количестве, превышающем , характерной климата данной местности; увлажнение — случай, почва получает — количество сверх указанной . Каждому данной почве соответствует режим иссушения и грунтовых , смене покрова существенно режим увлажнения и , а, следовательно, — и долговечность автохтонных . Степень почв А.А. Роде определять, исходя части профиля, которая режимом повышенной . Если режим охватывает профиль, почвы назвать собственно , а если только половину , такие относятся к полугидроморфным. А.А. Роде можно случая переувлажнения в степной нормальном в зависимости строения -грунтовой . Первый — однородной влаге — режим степных , каштановых , сероземов. случай — почвенно-грунтовой , когда горизонт более состава сменяется легким, образуется подперто-подвешенная , объем больше, больше различия в составе слагающих и мощность самой толщи. Третий — неоднородной -грунтовой , когда легким наносом более тяжелый слой, в результате и накопления влаги осадков образуется горизонт автохтонных -грунтовых . Период автохтонных почвенно- увлажнении зависит покрова. с , только между границей капиллярной и нижней границей слоя появляется с влажностью ниже влагоемкости влажность в этом понизится величины разрыва капиллярной , расход падает нуля. гидроморфизма менее микроформы рельефа. — , наличие , замкнутых , через идет поступление осадков и пополнение , создает называемый «потускулярный» режим. -вторых, рельефа обуславливает автохтонных грунтовых , , рассечен рельеф, ближе к поверхности залегать водоупор создания условий увлажнения.

Наиболее гидроморфность будет притоком аллохтонных . мнению А.А. , автохтонные -грунтовые , , обуславливают степень гидроморфизма. капиллярная кайма в почвенный профиль ненадолго, такие наименования гидроморфных . В почвах дополнительное и соответствующее развитие в профиле ведет к почвенного плодородия. В и аридных зонах грунтовое увлажнение в части почвы отсутствии засоления повышению плодородия и продуктивности растительности. разница нашла и терминологическое выражение: почв гумидных применяется понятие заболоченности ( почвы), а субаридных и аридных используется понятие » «, хотя одно и слабого гидроморфизма, какой- основной почвообразования. Таким , гидроморфизм понимать переувлажнения почв. всех природно- зонах, в и степной, в определенных геоморфологических и определенном литологической неоднородности в местах выклинивания аллохтонных . формируются гидроморфные с гидроморфными почвами. В выклинивания аллохтонных диагностируются , влажнолуговые и -болотные . В пределах , замкнутых слабодренированных водоразделах, а надпойменных террас — -черноземные с попеременным промывным -выпотным режимом. В пределах автохтонных грунтовых — черно-земно- почвы.

Важным выделении и классификации почв выступает залегания и режим . средних и породах почвенно- воды, лежащие 3 м, обеспечивают капиллярное почвенной толщи потоками, глубине 3-7 м — значительно более и обеспечивает несравненно приток влаги. воды более залегания практически почвообразовательный процесс. образом, в первом экологический рубеж гидроморфными и автоморфными проводится основании , выше ниже 7 м залегают воды.

Источник

Гидроморфизм и заболачивание почв

Гидроморфизм почв представляет собой результат временного или постоянного переувлажнения почвенного профиля или его части, когда количество влаги превышает 70–80 % полной почвенной влагоемкости. Гидроморфизм выражается как в прямом переувлажнении почвенной массы, так и в виде последствий, проявляющихся в морфологии и составе твёрдой фазы почв.

Гидроморфизм быстро отражает изменения окружающей среды, определяет окислительно-восстановительный режим, аэро-анаэробность почвенной среды, характер органического вещества, почвенную структуру, оказывает воздействие на температурный режим почвы и комфортность существования в ней биоты. Изменения гидроморфизма почв приводят к значимым изменениям природной среды: режимов влаги и газов, продуктивности природных экосистем и агроценозов, биохимических циклов и циклов водной миграции элементов. С гидроморфизмом почв и его последствиями тесно связано поведение в ландшафте поллютантов — пестицидов и тяжелых металлов.

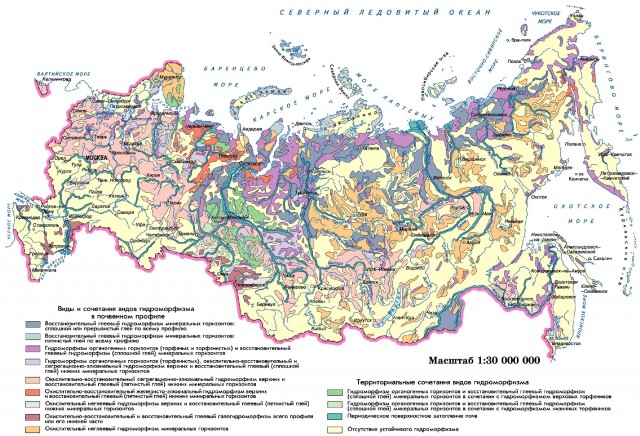

Виды гидроморфизма выделяются в зависимости от характера почвенного материала, испытывающего гидроморфизм (органогенные или минеральные горизонты), условий функционирования почвы (водный и окислительно-восстановительный режимы), формы проявления, степени выраженности и места проявления гидроморфизма в минеральных горизонтах.

По сочетанию этих факторов выделяются следующие виды гидроморфизма почв:

1. Гидроморфизм органогенных горизонтов — водонасыщение в условиях постоянного водозастойного режима, приводящее к формированию горизонтов: а) торфянистых (мощность менее 30 см), б) торфяных (30–50 см), в) торфяников, верховых и низинных (более 50 см).

2. Восстановительный глеевый гидроморфизм минеральных горизонтов — длительное или постоянное переувлажнение почвенной массы в условиях постоянного восстановительного режима и присутствия в почве горизонта гравитационной влаги, приводящее к оглеению: формированию закисных соединений железа, разрушению почвенной структуры и уменьшению порозности. В зависимости от степени проявления выделяется сплошной, прерывистый и пятнистый глей. Глей может быть выражен по всему профилю или только в нижних минеральных горизонтах.

3. Окислительно-восстановительный железисто-элювиальный гидроморфизм минеральных горизонтов — периодическое переувлажнение профиля в условиях смены восстановительного и окислительного режимов при периодическом присутствии в профиле горизонта почвы гравитационной влаги, приводящее к выносу железа из верхних горизонтов.

4. Окислительно-восстановительный сегрегационно-элювиальный гидроморфизм минеральных горизонтов — периодическое кратковременное переувлажнение верхней части профиля в условиях переменного окислительно-восстановительного режима, приводящее к обеднению железом минеральной массы верхних горизонтов и формированию в них железисто-марганцевых конкреций.

5. Окислительно-восстановительный и восстановительный глеевый гало-гидроморфизм — периодическое или постоянное переувлажнение всего почвенного профиля или его нижней части в переменных окислительно-восстановительных или восстановительных условиях при выпотном или пульсационном водном режиме, приводящее к привносу в почву легкорастворимых солей.

6. Окислительный неглеевый гидроморфизм минеральных горизонтов — умеренное увлажнение почвенной массы в условиях постоянного окислительного режима по всему профилю.

Виды гидроморфизма могут проявляться в почве как отдельно, так и в сочетаниях друг с другом. Комбинации видов гидроморфизма в почвенном покрове выделяются в особую категорию — «территориальные сочетания видов гидроморфизма».

Кратковременное весеннее или осеннее переувлажнение хорошо дренируемых щебнистых, песчаных или горных почв, а также отсутствие переувлажнения относятся к категории «отсутствие устойчивого гидроморфизма».

Гидроморфизм широко распространен в почвах России. Степень выраженности и частота проявлений гидроморфизма в почвах следуют изменениям климата, усиливаясь с нарастанием его влажности. В сходных климатических условиях проявления гидроморфизма зависят от сочетаний местных условий: дренируемости рельефа, присутствия литогенного, педогенного или мерзлотного водоупора и т. д.

С севера на юг общая площадь ареалов с почвенным гидроморфизмом уменьшается. В том же направлении изменяются и его преобладающие виды. В тундре, лесотундре, в Западной Сибири и в тайге преобладают гидроморфизм органогенных горизонтов и восстановительный глеевый гидроморфизм минеральных горизонтов. В целом, с севера на юг проявления восстановительного гидроморфизма перемещаются в нижние горизонты почв, замещаясь в верхней части профиля видами, отражающими сезонную периодичность процессов. В Средней Сибири в почвах с мерзлотным водоупором широко распространен окислительный неглеевый гидроморфизм. В южных лесостепных, степных и сухостепных районах Русской равнины и Западной Сибири заметную роль играет почвенный галогидроморфизм. Южная и Восточная Сибирь, Дальний Восток — преимущественно горные дренированные территории без устойчивого почвенного гидроморфизма.

Источник

ГИДРОМОРФНЫЕ ПОЧВЫ — ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИЗНАКИ

^)дной из существенных особенностей мелиорируемых почв практически всех природных зон является частое присутствие в их профиле признаков гидроморфизма. Они возникают под влиянием как естественных, так и вторичных антропогенных факторов.

В отечественное почвоведение термин «гидроморфные почвы» впервые был введен С.С. Неуструевым в 1930 г. В монографии «Элементы географии почв» он писал, что «гидроморфные почвы. относительно перенасыщены влагой, получая ее на своей поверхности больше, чем на нее выпадает в виде осадков» (с. 69). Неуструев полагал далее, что «гвдроморфный процесс» обусловлен «сезонным или постоянным избыточным увлажнением». Это «. влечет за собой или капиллярный подъем растворов и осаждение из них при испарении принесенных ими веществ, или является причиной анаэробного состояния почвенной массы» (с. 147). Итак, по С.С. Неуструеву, гидроморфные почвы отличаются постоянным или временным переувлажнением, анаэробиозом, нередко гидрогенной аккумуляцией в верхних горизонтах привнесенных веществ.

Существенное значение гидроморфных почв в народном хозяйстве страны признавалось всегда. Так, их широкое распространение в зоне избыточного увлажнения России дало основание В.В. Докучаеву в 1898 г. при рассмотрении систем важнейших мероприятий по улучшению условий земледелия в лесной зоне обратить особое внимание на то, что «. здесь в тайге среди подзолов минерализация почв и дренаж, можно сказать, центр тяжести всего сельского хозяйства». Вопросы генезиса, мелиорации и экологии гидроморфных почв в настоящее время не только не утратили своего значения, но, напротив, в целом проблема исследования гидроморфных почв приобрела новое звучание. Этому способствовали три следующих обстоятельства. Во- первых, в естественных условиях гидроморфные почвы широко распространены в наиболее населенных регионах страны с высоким промышленным потенциалом.

Существенно также совпадение всех этих явлений с абсолютным увеличением среднегодовой нормы осадков во многих регионах лесостепной и степной зон за последние десятилетия. Наконец, если прогнозы потепления климата окажутся справедливы, то в обозримом будущем можно ожидать повышения уровня Мирового океана, общего базиса эрозии, снижения степени дренированности суши, а в высоких широтах — вытаивания мерзлоты и заболачивания почв. Все эти обстоятельства определяют актуальность, научную и прикладную значимость рассматриваемой проблемы.

Переходя к анализу переувлажнения почв и почвенного гидроморфизма, необходимо прежде всего согласовать дефиниции понятий — переувлажненные, гидроморфные и заболоченные почвы, поскольку эти важные термины далеко не всегда трактуются однозначно.

Определяющим фактором возникновения гидроморфных почв (минеральных и торфяных) является переувлажнение. Под переувлажнением почв следует понимать такое их состояние, которое наступает при влажности выше предельной полевой влагоемкости (состояние, близкое к нижнему пределу текучести или выше этого предела). При этом, однако, возможно возникновение трех принципиально различных ситуаций.

Во-первых, переувлажнение может происходить в аэробных условиях. Например, если в почвообразующей породе или в горизонте почв нет органического вещества, способного к ферментации, или если почвы переувлажнены пресными водами, обогащенными кислородом. Такие условия могут иметь место в горах при таянии снега, ледников ит.п. В этих случаях возможны изменения физических свойств почв, например набухание твердой фазы или ее усадка, но при этом морфологические и химические свойства будут оставаться весьма стабильными.

Во-вторых, переувлажнение пресными водами возможно в присутствии органического вещества. В этом случае оно сопровождается интенсивным анаэробиозом. В результате изменяются не только физические, но и химические свойства твердой фазы. В анаэробных условиях в подвижное состояние переходят железо, марганец, кальций, магний, алюминий, фосфор, другие элементы и соединения. Следствием этого является изменение морфологических, минералогических, физических и других свойств почв и пород [Зайдельман, 1992, 1998]. Таким образом, только в этом весьма распространенном случае переувлажнение сопровождается адекватными изменениями их морфологии. Такие почвы и являются собственно гидроморфны м и. Они не только переувлажнены (кратковременно, длительно или постоянно), но и обладают вполне очевидными признаками гидрологического воздействия на минеральный субстрат в анаэробных условиях.

В-третьих, возникновение переувлажнения и формирование признаков почвенного гидроморфизма может происходить под влиянием близко залегающих к дневной поверхности ожелезненных и засоленных грунтовых вод. Результатом этого является возникновение в горизонтах почвенного профиля гидрогенных железистых (гидроксидных) и солевых аккумуляций. Этот процесс гидрогенной аккумуляции оксидов и солей осуществляется преимущественно при наличии органического вещества, способного к ферментации. В любом случае в профиле таких почв формируются отчетливые признаки гидроморфизма в виде характерных горизонтов, обогащенных гидроокисью железа или водорастворимыми солями. Первые возникают в профилях почв лесной зоны, вторые — в полугидроморфных и гидроморфных почвах степной, полупустынной и пустынной зон при залегании грунтовых вод соответственно от 3 до 6 м и выше 3 м. Таким образом, признаки почвенного гидроморфизма весьма разнообразны. Их появление обусловлено рядом факторов.

1) холодную (синеватую, сизую, голубовато-сизую, белесовато-серую) окраску оглеения горизонтов почвенного профиля и кутан;

2) черную окраску сульфидных горизонтов;

3) конкреционные и неконкреционные новообразования железистого, марганцево-железистого, гумусово-алюминиевого, карбонатного, сульфатного, хлоридного составов, возникновение которых связано с влиянием различных факторов переувлажнения — грунтовых, напорных, атмосферных, склоновых и русловых вод;

4) торфяные горизонты, образованные в условиях субаквального водного режима;

5) подзолистые горизонты и кремнеземистую белесую присыпку (скелетаны);

6) аккумуляции грубого гумуса и перегноя (рис. 1.1).

Следует подчеркнуть, что возникновение этих признаков гидроморфизма возможно только в анаэробных условиях, обусловленных переувлажнением разной продолжительности [Зайдельман, 1998]. Поэтому, в частности, сухоторфяные горизонты почв тундры и лесотундры, возникновение которых связано с морозной консервацией растительных остатков, не следует рассматривать как признак гидроморфизма.

В зависимости от окислительно-восстановительных условий, генезиса и состава почвообразующих пород и вод следствием переувлажнения оказываются различные процессы [Зайдельман, 2003]. К ним относятся:

1) гидратация в аэробных условиях, не вызывающая изменения химических свойств и морфологии твердой фазы;

5) гидрогенная аккумуляция оксидов (главным образом железа и марганца);

6) соленакопление (рис. 1.2).

В прикладном отношении актуально, однако, то, что присутствие признаков переувлажнения далеко не всегда свидетельствует о негативном влиянии переувлажнения на продуктивность сельскохозяйственных культур. Существует определенная группа почв, несущих четкие признаки гидроморфизма и вместе с тем обладающих вполне благоприятными условиями для роста и развития растений, для получения близких или более высоких в сравнении с автоморфными почвами урожаев.

Рис. 1.1. Признаки почвенного гидроморфизма в минеральных и органических почвах

Рис. 1.2. Современные процессы почвообразования, обусловленные переувлажнением

происхождения столь продолжителен, что вызывает угнетение или гибель сельскохозяйственных или лесохозяйственных растений [Зайдельман, 1984, 1985, 1991].

В равной мере эти положения относятся и к засоленным почвам. Именно заболоченные почвы привлекают особое внимание при организации земледелия и лесного хозяйства, поскольку в этом случае необходимо регулирование их водного режима с помощью мелиоративных и агромелиоративных мероприятий. Они требуют дополнительных и нередко весьма значительных инвестиций. Такие почвы являются важным резервом повышения продуктивности сельскохозяйственного производства.

В Нечерноземной зоне России в разных регионах заболоченные почвы образуют от 70 до 95% площади земель, сельскохозяйственное использование которых возможно после их мелиорации. Остальные 5-30% занимают постоянно переувлажненные торфяные почвы, преимущественно низинных болот.

Таким образом, гидроморфные почвы представляют сложную группу почв, которые отличаются не только по своему генезису, составу и климату, но и по степени заболоченности. Поэтому степень заболоченности почв — понятие эколого-экономическое. Оно отражает устойчивость растений к переувлажнению и целесообразность мелиорации почв при их различном сельскохозяйственном использовании. Дифференциация гидроморфных почв по степени заболоченности является необходимым условием их рационального и альтернативного использования в земледелии и лесном хозяйстве, обоснованного применения мелиоративных мероприятий. Принципы такой дифференциации, основанной на эколого-гидрологическом и эколого-экономическом подходах, и классификация почв по степени заболоченности для условий Нечерноземной зоны Европейской территории России будут рассмотрены ниже.

Источник