Гумидный климат: особенности и харектеристика

Названия основных типов климата и соответствующих им поясов на слуху у всех. Мало кому не известны такие слова, как экваториальный, тропический, умеренный и полярный. И даже представить, хотя бы обобщенно, характерную для них погоду довольно просто. Также знакомы многим и термины, обозначающие их переходные варианты, отличающиеся приставкой суб-. Однако помимо этих наименований можно встретить употребление словосочетания гумидный и аридный климат. К какой местности они относятся? Что обычно происходит в этих зонах? К каким условиям привыкли их жители?

Что такое климат

Под словом «климат» подразумевается усредненная погода в масштабе многих лет. Причем учитывается вся совокупность влияющих на нее факторов — от угла падения солнечных лучей, до величины и массы планеты.

Для характеристики климата используется масса всевозможных показателей: атмосферное давление и особенности движения воздушных потоков, влажность и облачность, влияние астрономических тел и особенности светового дня, специфика ландшафта и океанических течений, виды почвы и ее покровов — все, способное влиять на постоянные проявления погоды.

Именно от суммарного воздействия всех составляющих зависит характерность и возможность возникновения тех или иных явлений для определенной местности. То, что привычно для одной области Земли, никогда не может произойти в другой. А если это случается, приходится говорить об аномалиях планетарного масштаба и искать их причины.

Изучением этого аспекта жизни Земли занимается отдельная отрасль науки метеорологии — климатология.

Классификации климата

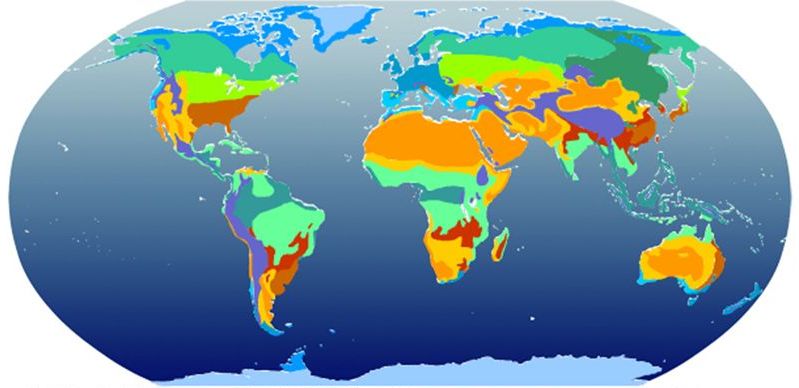

Различные ученые основываются на разных критериях оценки местности, для отнесения ее климата к тому или иному типу — это могут быть как атмосферные показатели, так и виды растительности, характерные для конкретной области земного шара в естественных условиях.

Существует несколько типов классификации климата, основанных на них. В России и бывших советских республиках принята система Бориса Павловича Алисова, советского ученого-климатолога. В ней учитывается специфика атмосферных явлений.

Термин «гумидный климат» был впервые употреблен при геоморфологических климатических исследованиях Альбрехта Пенка. В основе этой классификации лежит изучение процесса формирования земной поверхности.

Какой он — гумидный климат?

Происходит слово гумидный от латинского прилагательного humidus, что означает «влажный».

Для этого типа климата характерно количество осадков большее, чем почва способна принять внутрь, а поверхность земли испарить.

Результатом этого становится формирование особенной гидрографической карты местности. Благодаря большому количеству поверхностных сточных вод формируется определенный рельеф, образуются водоемы и произрастает влаголюбивая флора.

Гумидный климат встречается в умеренном, субарктическом и экваториальном поясах планеты.

Всю группу можно разделить на два типа.

- Полярный — зоны с таким климатом располагаются в первых двух из перечисленных выше климатических поясов. Благодаря многолетнему глубинному промерзанию почвы, ее возможность принимать влагу в грунт ограничена, что приводит к поверхностному распределению атмосферных осадков.

- Тропический (иначе такой тип гумидного климата именую фреатическим). К чрезмерной влажности здесь приводят обильные осадки. Однако часть их почва может принять в глубинные слои грунта.

Также существуют более мелкие подгруппы гумидного климата в классификациях Торнтвейта и Пенка. При более детальном изучении вопроса можно встретить такие термины, как субгумидный, пергумидный, полу- или семигумидный. Это подтипы климата, выделенные на основании индекса влажности местности.

Приставка пер- означает чрезмерность, суб- относят к степным областям, где изобилуют атмосферные осадки, а семи- характеризует, в данном случае, переход к полузасушливым климатическим зонам, в которых граничат аридные и гумидные условия.

Что такое аридный климат

Говоря о переходе к зонам аридного климата, нельзя умолчать о его сути.

Характерными особенностями аридного климата являются скудные атмосферные осадки и чрезмерная засушливость, активное испарение влаги с поверхности. Название происходит от латинского слова aridus, что в переводе будет звучать как «сухой». Это противоположность гумидных условий — поступление влаги на почву намного меньше ее способности испаряться.

И аридный, и гумидный климат встречается на планете как в теплом, так и в холодном варианте.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Гумидная область

Гумидные области — влажные районы земного шара.[ . ]

В холодных гумидных областях в подзонах северной и средней тайги (а также в тундре и лесотундре) на легких и хрящевато-щебнистых породах встречаются почвы без внешних признаков оподзоленности, с бурым цветом верхнего минерального горизонта.[ . ]

По отношению к миграции загрязнителей для почв холодных гумидных областей принципиальным является выделение двух надтиповых морфогенетических групп почв.[ . ]

Таргульян В.О. Почвообразование и выветривание в холодных гумидных областях. — М.: Наука, 1971. — 267 с.[ . ]

Нехватка пресной воды ощущается и во влажных, так называемых гумидных областях. В ряде штатов США, Канаде, большинстве областей тропической зоны Южной Америки, Азии и Африки природной воды достаточно. Но резкое увеличение ее потребления, а главное — загрязнение привело здесь к «водному голоду».[ . ]

Гугалинская Л.А., Алифанов В.М., Фоминых Л.А. Концепция формирования профиля почв гумидной области Русской равнины // Пространственно-временная организация и функционирование почв.[ . ]

Монография посвящена выявлению закономерностей заболачивания почв и почвенного покрова в бореальной гумидной области. На основании большого оригинального материала по таежной зоне Западной Сибири и обобщения литературных данных исследованы разные формы, типы и механизмы заболачивания, ряды саморазвития и эволюции почв, этапы трансформации почвенного покрова в голоцене и с прогнозом на будущее. Выявленные закономерности заболачивания рассмотрены в свете общей теории эволюции почв.[ . ]

Проведенное исследование позволяет уяснить почвенно-генетико-географический смысл процесса заболачивания, выявить его основные закономерности в бореальиой гумидной области— причины возникновения, категории процесса (формы, типы и механизмы), географию, скорость, последовательные стадии и этапы эволюции почв и почвенного покрова в разных природных условиях.[ . ]

Таким образом, в естественных ландшафтах наименьшие суммарные затраты энергии на почвообразование (8—20 кДж/см2 в год) наблюдаются в тундрах и неосвоенных пустынях; средние затраты — в гумидных и семиаридных областях умеренного пояса (40—160 кДж/см2 в год) и наиболее высокие — в гумидных областях тропиков (246— 287 кДж/см2 в год).[ . ]

Следует отметить, что уровень знаний о заболачивании у болотоведов и почвоведов существенно различен. Доказанные и общепринятые в болотоведении положения о суходольном происхождении большей части болот бореальной гумидной области и осуществлении заболачивания суходолов в двух формах — автономного заболачивания лесов и горизонтального роста болот— остаются для почвоведов во многом неясными, гипотетическими или даже совсем не обсуждаются.[ . ]

Анализ литературных материалов и паши результаты изучения заболачивания, содержащиеся в этой книге, заставляют рассматривать заболачивание как направление эволюции почв и почвенного покрова, потенциально- присущее бореальиой гу-мидной области и неизбежно возникающее и развивающееся при определенном сочетании природных условий. Заболачивание является крайне неблагоприятным эволюционным процессом, -приводящим к существенному ухудшению состояния природной среды в естественных условиях и значительно осложняющим ее освоение. Эти два обстоятельства — «всеобщий» характер процесса для бореальиой гумидной области и его отрицательные последствия —делают важным и необходимым изучение основных закономерностей заболачивания с цслыо предотвращения возможного возникновения и выработки подходов к ликвидации этого процесса.[ . ]

Почвы постоянного грунтового увлажнения преимущественно приурочены к поймам рек, низинным озерным побережьям, постоянным болотам плохо дренируемых междуречий. Типичный пример — мощные торфяные почвы, формирующиеся под зарослями тростника и папируса в гумидных районах Африки. Верхний горизонт этих почв представляет собой слабо измененные растительные остатки, переплетенные густой сетью корней. Ниже располагаются горизонты торфа, находящегося в различной стадии разложения. Мощность этой толщи достигает нескольких метров. В почвах, формирующихся в пойме крупных рек (например, Нила), содержится различное количество минеральных иловатых частиц. Торфяные почвы приурочены преимущественно к участкам затопленной поймы (рис. 84). На береговых валах под галерейным лесом образуются кислые выщелоченные почвы. Тропические торфяные почвы широко развиты в Южной Америке (в Венесуэле, Гайане и др.). В условиях болот и мелких озер в гумидных областях происходит аккумуляция оксида железа. Плохо изученные тропические глее-вые почвы связаны переходами с черными оглеенными почвами, рассмотренными в предыдущем разделе.[ . ]

Во второй версии «Классификации почв России» расширен спектр диагностических горизонтов1. Это касается, прежде всего, гумусовых горизонтов с целью более детального отражения различий в процессах гумусонакопления в разных природных условиях. Впервые выделены ксерогумусовый и криогумусовый горизонты, отражающие специфику гумусовых аккумуляций в условиях аридных ландшафтов теплого и холодного ультраконтинентального климата. Кроме того, для отражения разнообразия органо-гумусовых почв, широко распространенных в горах под луговой растительностью, введен перегнойно-темногумусовый горизонт.[ . ]

В рассмотренных катенах переменно-влажных тропиков механизм трансформации отдельных почв и катены в целом чисто минералогический, связанный с характером трансформации и неосинтеза глинистых минералов. Трансформация этих катен по восходящему типу происходит при дополнительном, но в целом недостаточном увлажнении и подчиненной роли органического вещества. В умеренных гумидных областях общая предпосылка для возникновения восходящего саморазвития катен — избыточное увлажнение и ведущая роль аккумуляции органического вещества.[ . ]

Аллохтоиное заболачивание возникает и развивается благодаря поступлению на суходол дополнительной влаги от болота при его горизонтальном росте. Происходящее при этом заболачивание суходольных почв является их метаморфозом (а не саморазвитием, как при-автохтонном течении процесса), так как ■ причина эволюции..— дополнительная влага, поступающая извне. В связи с тем, что масса воды, участвующей в аллохтонном заболачивании, неизмеримо больше, чем при автохтонном, скорость аллохтонного заболачивания значительно выше. Поэтому есть основания предполагать, что в создании огромных площадей суходольных болот бореальной гумидной области первосте пенная роль принадлежит яллохтонному заболачиванию. Его закономерностям и посвящена эта книга.[ . ]

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

гумидная зона

В аридных зонах понижение уровня грунтовых вод с 1 до 2 м может увеличить результирующее питание на 100-200 мм в год (Плотников, 1989). Расчеты баланса подземных вод на некоторых ключевых участках гумидной зоны, в частности в Литве (Сакалаускене, 1977), показывают, что на глубине, при которой прекращается испарение с уровня грунтовых вод, результирующее питание может увеличиваться почти в 2 раза. Понижение уровня грунтовых вод при работе водозаборов вызывает увеличение результирующего питания подземных вод, что сказывается на формировании и величине их эксплуатационных запасов.[ . ]

Основная масса озер зоны тундры, тайги и смешанных лесов о i носится : гидрокарбонатному классу группы Са [Апекин. 1Э54, 1970]. Часть озер, расположенных в ййонэх с гипсовыми породами, относится к сульфатному классу, но 1меет повышенную для гумидной зоны минарагдазацшо. Кроме того, небольшое число озер может ошоситься к хлоридному классу: эти озера 1ибо связаны с морем, либо расположены недалеко от моря, и за сче» lepeHoca морских солей с атмосферными осадками обогащаются ХЛОрИД-К МИ солями.[ . ]

СалазКии A.A. Основные типы ojup гумидной зоны СССР и их биолого-продукционная характеристика. — Иза. ГосНИОРХ. 1976, т. 108, с. 194.[ . ]

В горно-складчатых областях, входящих в зоны металлогенических провинций с определенным набором тйпоморфных элементов, всегда существует вероятность увеличения концентраций этих элементов. Среди них определенную опасность могут представлять Ие, Мп, Аэ, Мо, РЬ, Бе. В случае наличия в районе горнообогатительных предприятий к ним добавляются Н£, Сг, Ве, С<1, № и др. Частым явлением, ухудшающим химический состав подземных вод, является уменьшение их ЕЬ. Это общая черта многих малых артезианских бассейнов гумидной зоны. В связи с этими типоморфными элементами подземных вод таких артезианских бассейнов являются железо и марганец. Типичны в этом отношении малые артезианские бассейны Приморского и Хабаровского краев, Северного Забайкалья.[ . ]

Роль растительности для генезиса почв «жарких зон» очень существенна. Фагелер оценивает в этом аспекте тропические леса разных типов; болотные формации, занимающие здесь гораздо большую площадь, чем предполагалось ранее; саванны, биологическая продуктивность которых не должна особенно отставать от лесов типа муссонов. Встречаются нередко «сухокустарниковые леса» и «степи», переходные к саваннам. В этом случае, если в почвообразующей породе «преобладающим основанием является кальций, то возникают черные почвы, проникающие далеко за пределы умеренной зоны и принадлежащие к наиболее плодородным почвам мира. К ним относится знаменитый регур Индии и не менее известный русский чернозем» (Фагелер, 1935, с. 19—20, 39, 40, 65, 69). Для «постоянно влажных» тропиков наиболее характерны болотные почвы, «тропические красные суглинки и красноземы гумидных зон», которые нередко имеют оподзолепный горизонт, что отмечал и Гаррасовптц.[ . ]

Установление гетерохронности повышенного увлажнения степной, лесной и тундровой зон Евразии позволило сопоставить климатические колебания с колебаниями уровня Каспийского моря. Поскольку Каспий на 81 % наполняется Волгой, водосбор этого бассейна лежит в гумидной зоне, повышение уровня моря совпадает с усыханием степей, и, наоборот, наполнение Арала и Балхаша реками аридной зоны означает усыхание Среднерусской равнины и Западносибирской лесной зоны.[ . ]

Ухудшение качества подземных вод кор выветривания массивов кристаллических пород гумидной зоны связано преимущественно со снижением их ЕЬ с глубиной- Так, в корах выветривания полесской части Украинского кристаллического массива уже на глубине нескольких десятков метров подземные воды характеризуются значениями ЕЬ < < 300 мВ и соответственно высокими концентрациями железа и марганца. В корах выветривания массивов щелочных и ультраосновных пород ухудшение качества подземных вод может происходить вследствие увеличения концентраций фтора, ниобия, титана.[ . ]

Месторождения в области развития многолетнемерзлых пород. Несмотря на расположение в гумидной зоне, подземные воды этих месторождений могут иметь пеструю минерализацию, варьирующую от первых десятков миллиграммов на литр до 1,5 г/л и более. Эта пестрота связала с процессами вымораживания, которое может привести не только к увеличению минерализации подземных, особенно межмерзлотных вод, но и к формированию разнообразных геохимических типов подземных вод. Начальные стадии вымораживания характеризуются увеличением жесткости подземных вод, затем вследствие осаждения СаСОз происходит уменьшение жесткости и формируются НС03-№ воды с pH до 9. Минерализация таких щелочных содовых вод может достигать 10 г/л [1]. Наиболее часто эти воды формируются в тех случаях, когда в их образовании принимают участие песчано-сланцевых породы, в ионообменном комплексе которых преобладает натрий. Формирование вод подобного химического состава автоматически ведет к увеличению в них концентраций фтора до 10 мг/л. В тех случаях, когда в вымораживании участвуют поровые воды засоленных пород, минерализация увеличивается еще в большей степени и составляет несколько десятков граммов на литр, при этом формируются воды 804-Ыа2 804-С1-Ыа и СШа состава. Важно подчеркнуть, что процессы промерзания и таяния в геохимическом отношении не являются обратимыми, они не ведут к тождественности химического состава первичных замерзающих вод и вод, формирующихся в результате оттаивания. При таянии в раствор более активно переходят наиболее растворимые соединения и поэтому-при ежегодно повторяющихся промерзаниях и оттаиваниях в надмерзлотных водах происходит накопление №+ и НСО3. Н.П. Анисимова [1] показала, что при засоленности пород повторяющиеся циклические криогенные процессы могут привести к увеличению минерализации до десятков граммов на литр. Такие минерализованные воды образуют линзы криопэгов с отрицательными температурами воды. Эти линзы чаще формируются на глубине наиболее значительных годовых колебаний температуры (для Центральной Якутии это 4—6 м).[ . ]

Салазкин А. А. О некоторых особенностях распределения брюхоногих моллюсков в разнотипных озерах гумидной зоны европейской части СССР и Западной Сибири. Вопросы малакологии’ Сибири.[ . ]

Рассмотрим кратко наиболее распространенные методы региональной оценки естественных ресурсов подземных вод. Сущность его состоит в учете конкретных гидрогеологических условий речных бассейнов и закономерностей подземного стока в реку из всех водоносных горизонтов зоны дренирования. Режим и динамика подземного стока в реки из отдельных водоносных горизонтов, дренируемых речной сетью, определяются условиями залегания и питания грунтовых и артезианских вод в данном речном бассейне или его части и положением мест разгрузки по отношению к урезу реки. В тех случаях, когда дренируемые водоносные горизонты имеют гидравлическую связь с рекой и в период весеннего половодья происходит подпор грунтовых вод, что характерно для большинства равнинных рек, расчленение гидрографа речного стока на поверхностную и подземную составляющие производится с учетом процессов берегового регулирования подземного стока (Куделин, 1960).[ . ]

Экстремальные воздействия газопылевых выбросов в конечном счете ведут к гибели растительности, к эрозии и дефляции почв. В гумидных Зонах в результате загрязнения значительно повышается кислотность почв, содержание тяжелых металлов, увеличивается концентрация токсичных веществ в почвенно-грунтовых водах, водах подчиненных ландшафтов, реках, прудах, озерах. Зона максимального загрязнения почвенного покрова, угнетения и гибели растений вследствие газопылевых выбросов имеет протяженность до 5—10 км от источника выбросов, а нередко до нескольких десятков километров.[ . ]

При этом особенно велика роль дождевых червей. В гумидных зонах от тундры до лесостепи на их долю приходится 30—90% всей зоомассы биострома.[ . ]

В связи с таким поведением соединений азота в подземных водах существуют различные виды их распределений в грунтовых водах гумИд-ной и аридной зон. Для грунтовых вод гумидной зоны в региональном отношении характерны фоновые концентрации соединений азота. Высокие концентрации азота в этой зоне являются локальными и приурочены только к участкам и зонам интенсивного использования азотных удобрений коммунальных и животноводческих загрязнений. При этом, часто в связи с высокой интенсивностью водообмена, концентрации нитратов в грунтовых водах этих участков не достигают ПДК.[ . ]

Зональное распределение органических веществ в грунтовых водах [16] проявляется в уменьшении концентраций ФК и ГК при переходе от северных влажных ландшафтов гумидной зоны к засушливым ландшафтам аридной зоны. Так, концентрации ФК при таком переходе изменяются от 100 мг/л до первых единиц миллиграммов на литр. В полном соответствии с изменением концентраций ФК происходит и изменение концентраций Ре. Формирование такой зональности ,связано с последовательной серией процессов, включающих последовательно: 1) возрастание концентраций кальция; 2) образование малорастворимых фульватов и гуматов кальция; 3) разрушение комплексных соединений Ре с ФК; 4) высвобождение Ре из связанного в комплексные соединения состояния; 5) гидролиз железа; 6) осаждение гидроксидов. Совокупность этих процессов находит отражение в параллельном уменьшении концентраций Ре и органических веществ в кислородсодержащих водах с ростом концентраций в них Са.[ . ]

Важной характеристикой являются значения коэффициентов подземного питания рек, которые показывают долю подземного стока в общем речном стоке и позволяют определить, таким образом, соотношение ресурсов подземных и поверхностных вод во многих районах гумидной зоны.[ . ]

Поданным различных экспериментальных исследований оптимальная глубина залегания грунтовых вод для хлопчатника составляет в среднем за вегетацию 1,2-1,5 м, для большинства овощных культур — от 0,7 до 1,5 м, для фруктовых садов — 2-3 м. Максимальная продуктивность хвойных лесов, широко развитых в гумидной зоне Восточно-Европейской равнины, отмечается при глубинах залегания уровней грунтовых вод 1,5-2,0 м в супесчаных отложениях.[ . ]

На стадии затухания профиль оврага приближается к «профилю равновесия». При этом прекращается углубление диа оврага и его рост в длину. Дно затягивается овражным аллювием. Русло потока расширяется, поскольку поток меандрирует. Склоны оврага осыпаются и наклон их поверхности приближается к углу естественного откоса. Овраг превращается в балку. В гумидной зоне этот процесс протекает несколько десятков лет, в аридной — тысячелетия (Маккавеев, Чалов, 1986). Причинами затухания оврага являются достижение равновесного профиля и «съедание» водосбора, т.е. уменьшение площади водосбора при продвижении вершины оврага вверх по склону.[ . ]

По существу, в случае с «черными» глинами мы имеем дело с несколькими геоформациями, сложившимися в различных климатических и тектонических условиях. В аридном климатическом ноясе накапливались глинистые и карбонатно-глинистые серии осадков, послойно обогащенных автохтонной по отношению к водоему седиментации органического вещества (остатки бурых водорослей и цианобактерий). В гумидной зоне преобладала аккумуляция терригенных песчано-алевритовых и (или) глинистых отложений. Органические компоненты в подобных осадках часто представлены растительным углефицированным детритом. Аналоги обогащенных органическим веществом осадков первого типа описаны автором и другими исследователями в 1982 г. в голоценовых осадках окраин в Красном море, где они связаны с периодом климатического оптимума и содержат автохтонное, алиновое органическое вещество; осадки второго типа возникли при размыве дельтовых и маршевых осадков.[ . ]

Эти данные сопоставляются с имеющимися показателями для других районов земного шара, так, для образования подзолов требуется не менее 1500 лет (на Аляске — 1000-1500 лет). Однако иногда для формирования почв необходимы значительные величины времени, так, максимальный возраст почв прерий Северной Америки составляет 14 000 лет, а для образования настоящей почвы на гранитах в условиях экваториальной гумидной зоны требуется около 20 000 лет (Кукал, 1987). Данные о скорости формирования гумусового профиля весьма необходимы при изучении почвенной эрозии и для определения величины допустимого смыва в условиях нарастающего антропогенного воздействия на почвенный покров.[ . ]

Региональные факторы тесно связаны с горизонтальной геохимической зональностью грунтовых вод.[ . ]

Гидрогеохимические провинции железосодержащих подземных вод. Следует отметить две главные особенности химического состава околонейтральных подземных вод, определяющих формирование железосодержащих гидрогеохимических провинций: высокие концентрации органических веществ гумусового ряда, а при отсутствии или малых концентрациях таких органических веществ — низкие (100—250 мВ) положительные значения ЕЬ. Первая ситуация особенно характерна для грунтовых вод гумидной зоны, вторая — для бескислородных напорных вод артезианских бассейнов, вод кор выветривания и трещинно-жильных вод гидрогеологических массивов. В связи с этим в общей схеме горизонтальной геохимической зональности грунтовых вод провинция железосодержащих подземных вод занимает всю гумидную зону (рис. 24). При этом гидрогеохимическая провинция железосодержащих грунтовых вод протягивается далеко на юг, включая область украинской части Полесья.[ . ]

В последние годы при экспериментальных изучениях реальных форм мышьяка в подземных водах было установлено его важное геохимическое свойство образовывать устойчивые соединения с органическими веществами гумусового ряда, особенно с фульвокислотами и их анионными производными. Гельфидьтрационными методами обнаружено, что степень закомплексованности разновалентных (III и V) форм мышьяка увеличивается с ростом pH среды и уменьшением величины Аб/ФК. В реальных подземных водах гумидной зоны степень закомплексованности мышьяка с фульвокислотами может достигать 80 %. При этом оказалось, что А У) проявляет большую склонность к комплексообразованию с фульвокислотами. Химическая природа таких соединений пока не ясна. Вероятно можно считать, что в данном случае мы имеем дело со сложными хелат-ными соединениями.[ . ]

Вопрос о формах селена в подземных водах осложняется еще и существованием его соединений с органическими веществами. Упомянутая выше методика раздельного определения форм селена в подземных водах позволила нам оценить значимость селен-органических соединений в реальных подземных водах различных регионов. Оказалось, что содержание селен-органических соединений в его совокупности различных форм может достигать 70 %. Такие селен-органические формы наиболее распространены в грунтовых водах гумидной зоны (Камчатка, белорусская часть Полесья и др.) и, наоборот, они отсутствуют в грунтовых водах Кызылкумов. Существование селен-органических форм в подземных водах сдвигает ЕЬ—рН-поле существования растворимых форм селена далеко в поле термодинамического преобладания Бе-гз.[ . ]

Вышеизложенные данные позволяют сделать принципиальный и важный в практическом отношении вывбд: при глубине залегания уровней грунтовых вод, гидравлически связанных с эксплуатируемым водоносным горизонтом, ниже критических глубин снижение уровней грунтовых вод, вызванное водоотбором, никак не скажется на растительности. Иными словами это означает, что если уровень грунтовых вод в песках глубже 5 м, а в суглинках глубже 7 м, то никакая сколь угодно интенсивная эксплуатация подземных вод не повлияет на растительные сообщества. Однако, этот вывод справедлив только для типичный растительности гумидной зоны и зоны умеренного увлажнения. Для растений аридного климата, например для эвкалипта, критические глубины, и, следовательно, влияние водоотбора на характер растительности будут совсем иными.[ . ]

В формировании эксплуатационных ресурсов подземных вод перечисленных месторождений важное значение имеют привлекаемые поверхностные воды и это означает, что геохимический облик подземных вод месторождений формируется под сильным влиянием химического состава поверхностных вод. В соответствии с этим химический состав подземных вод месторождений речных долин отражает во времени все изменения условий формирования привлекаемых поверхностных вод. Эти свойства поверхностных вод приводят к освобождению результирующих вод месторождений от элементов с переменной валентностью (Ре, Мп), а также к уменьшению концентраций многих нормируемых элементов, вследствие простых процессов смешения. Иная картина наблюдается в случае загрязнений поверхностных вод промышленными, содержащими органические вещества. В этом случае происходит не только привнос в подземные воды нежелательных нормируемых веществ, но и снижение величины ЕЬ результирующих вод вследствие расхода кислорода на окисление органических веществ. Следствием этого является быстрый переход из пород в воду многих элементов с переменной валентностью, особенно железа и марганца.[ . ]

Источник