Что такое инфильтрация почвы

Почвенная влага.

Процесс инфильтрации (впитывания)

Когда идёт дождь, или поле орошают искусственно, вода впитывается в землю. Этот процесс называется инфильтрацией.

Скорость инфильтрации грунта зависит от постоянных факторов, таких как текстура почвы. Но она, кроме того, определяется факторами, значение которых может меняться, как, например, содержание влаги в почве и т.д. Рассмотрим основные факторы, влияющие на скорости инфильтрации воды в почву.

Инфильтрация воды в песок происходит быстрее, чем инфильтрация в глину. Про песок можно сказать, что его скорость инфильтрации выше.

Скорость инфильтрации грунта — это быстрота, с которой он способен впитывать воду. Обычно она измеряется толщиной (в мм) слоя воды, который грунт впитывает за час.

Скорость инфильтрации в 15 мм/час означает, что потребуется час времени, чтобы грунт впитал с поверхности слой воды в 15 мм.

Уровень впитывания воды почвой, или насколько быстро вода просачивается в почву, влияет на выбор интенсивности орошения или, другими словами, на количество воды, выливаемое в единицу времени на определенную почву.

Грубая почва впитывает воду быстрее, чем, например глина. Поэтому мы должны избежать главной проблемы, выливание воды быстрее и больше, чем почва может ее впитать. Иначе в результате перелива мы получим эрозию (разрушение) верхних слоев почвы и образование луж, что скажется на здоровье растений.

Холмистые площади, площади со значительными перепадами высот представляют некоторую проблему при проектировании системы автоматического полива. Приходится учитывать количество осадков оросителей и соотносить его с уровнем впитываемости почвы. С увеличением угла наклона уменьшается значение впитываемоести, а уровень перерасхода воды растет.

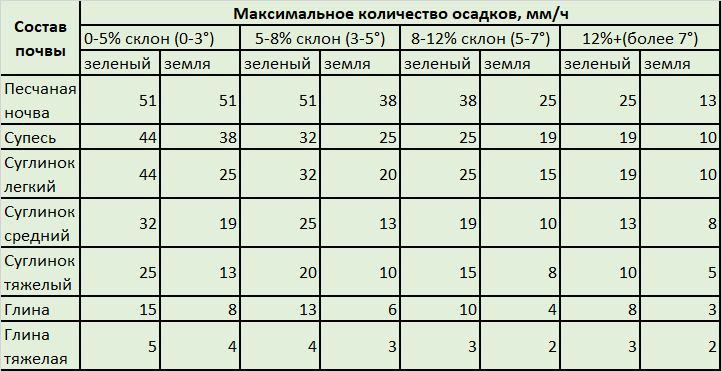

Ниже приведена таблица «Максимальное количество осадков для склонов», где отображены значения максимального количества осадков в зависимости от типа почвы и от процентного значения уклона.

Также учитывайте, что с увеличением угла наклона поверхности орошения, изменяется профиль орошения. Радиусы полива меняются.

На практике для того, чтобы компенсировать уменьшение радиуса полива, связанного с наклоном площади орошения, уменьшают расстояние между соседними по склону спринклерами на 1 % на каждое 1% увеличение наклона вплоть до 10 % (высота склона (м) / 100м * 100%). Раз, выбрав расстояние между спринклерами, его выдерживают по всему склону. Из рисунка видно, что в сторону подъема радиус полива уменьшается настолько же, насколько он увеличивается в сторону спуска. При этом образуется две проблемных области. Это область на самом верху склона и на самом его низу. В самом вверху расстояние между спринклерами надо выбрать равное реальному радиусу орошения, в то время как на основании склона расстояние надо брать увеличенным. Увеличенное расстояние у подножия слона стоит брать, для того чтобы избежать переувлажнения за границей склона.

Вдобавок время работы спринклеров на вершине холма должно быть большим, чем время работы спринклеров у основания склона. И еще один нюанс нижние спринклеры должны располагаться не в самом низу склона или у его основания, а чуть выше по склону.

Учитывая вышесказанное. Проектировщик системы полива должен определить: какую схему полива и какой режим ему выбрать при проектировании. Будут ли это дождевальные оросители (роторы, распылители) или же это будут капельницы и капельный шланг (эмиттеры) и будет ли это обильный разовый полив (см/неделю) или же частый, но кратковременный полив для того, чтобы избежать эрозии почвы (мм/день).

Уровень содержания влаги в почве характеризует количество воды, наличествующей в грунте.

Обычно эта величина выражается как количество воды (толщина слоя в мм) на метр глубины почвы. Например: когда в метре почвы присутствует количество воды (толщина слоя в мм) в 150 мм, уровень содержания влаги в почве — 150 мм/м.

Уровень содержания влаги также можно выразить в процентах от общего объёма. Например, в 1м3 почвы (т.е. с глубиной в 1 м и площадью поверхности 1 м2) содержится 0,150 м3 воды (слой толщиной в 0,150 м и площадью поверхности 1 м2). Что равняется следующему процентному содержанию влаги:

Таким образом, содержание влаги, равное 100 мм/м, соответствует 10-процентному содержанию влаги в почве .

От того сколько воды содержится в почве зависит нормальный рост растения. В ирригации принято считать, что существуют три состояния почвы, связанные с содержанием в ней воды. Рассмотрим их:

а) Предел насыщения

Когда идёт дождь или производят орошение, почвенные поры заполняются водой. Если водой наполнены все поры, про такую почву говорят, что она водонасыщенная. В этой почве совсем не остаётся воздуха.

Растениям необходимо, чтобы в почве присутствовали и вода, и воздух. При водонасыщении отсутствие воздуха может стать губительным для растения. Большинство культур не могут выдержать состояние водонасыщенной почвы более 2-5 дней.

б) Полевая влагоемкость

По окончании дренажа — сброса гравитационной воды, крупные почвенные поры заполнены как воздухом, так и водой, в то время как маленькие поры (капилляры) заполнены полностью водой. На этом этапе про почву говорят, что она достигла полевой влагоёмкости. В состоянии полевой влагоёмкости почва содержит такое количество воды и воздуха, которое считается оптимальным для роста растения.

в) Влажность необратимого завядания

Мало-помалу вода, скопившаяся в почве, всасывается корнями растений или испаряется с верхнего почвенного слоя в атмосферу. Если воду почву не добавлять, почва постепенно иссушается.

Чем суше становится почва, чем крепче удерживается оставшаяся вода на частицах почвы, и тем сложнее корням добывать её.

Источник

Инфильтрация

Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра . Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др. . 1978 .

В. С. Ковалевский.

Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под редакцией Е. А. Козловского . 1984—1991 .

Полезное

Смотреть что такое «Инфильтрация» в других словарях:

ИНФИЛЬТРАЦИЯ — (ново лат., от ср. в. лат. filtrum, feltrum, от анг. сак. felt войлок). 1) просачивание жидких тел через твердые. 2) пропитывание ткани тела каким либо веществом. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910.… … Словарь иностранных слов русского языка

инфильтрация — и, ж. infiltration f., нем. Infiltration <лат. infiltro вливаю.1. спец. Проникновение и отложение посторонних веществ в тканях организма. Инфильтрация ткани. БАС 1. Инфильтрация. Общая гигигиена. ЖМИ 1865 6 2 291. 2. Просачивание влаги в почву … Исторический словарь галлицизмов русского языка

инфильтрация — пропитывание, просачивание, проникновение Словарь русских синонимов. инфильтрация сущ., кол во синонимов: 4 • вакуум инфильтрация (1) • … Словарь синонимов

ИНФИЛЬТРАЦИЯ — ИНФИЛЬТРАЦИЯ, инфильтрат (от лат. infiltrare вливать), термин, употребляющийся в нормальной и патологической гистологии, а также и в клинике для обозначения процессов проникновения в ткани как различных клеточных элементов (масса этих последних… … Большая медицинская энциклопедия

инфильтрация — Просачивание, происходящее преимущественно по порам. [ГОСТ 19179 73] инфильтрация Просачивание воды с поверхности внутрь грунтовой толщи под действием гравитации и капиллярного впитывания. [СО 34.21.308 2005] Тематики гидрология сушигидротехника… … Справочник технического переводчика

Инфильтрация — – просачивание, происходящее преимущественно по порам. [ГОСТ 19179 73] Инфильтрация – просачивание воды с поверхности внутрь грунтовой толщи под действием гравитации и капиллярного впитывания. [СО 34.21.308 2005] Рубрика термина:… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

ИНФИЛЬТРАЦИЯ — (от лат. in в и ср. век. лат. filtratio процеживание) в геологии проникновение атмосферных и поверхностных вод в почву, горную породу по капиллярным и субкапиллярным порам и другим пустотам … Большой Энциклопедический словарь

Инфильтрация — просачивание воды через поры и трещины горных, пород в толщу земной коры … Геологические термины

ИНФИЛЬТРАЦИЯ — ИНФИЛЬТРАЦИЯ, инфильтрации, жен. (от лат. infiltro вливаю) (биол., мед.). Проникновение и скопление в тканях тех или других элементов, которые не являются нормальной составной частью их. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

Инфильтрация — перемещение воздуха через ограждающие конструкции из окружающей среды в помещения за счет ветрового и теплового напоров, формируемых разностью температур и перепадом давления воздуха снаружи и внутри помещений. Источник: ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ. МЕТОД… … Официальная терминология

Источник

Процессы инфильтрации воды в грунт

Установив основные условия равновесия системы горная порода — вода, А. Ф. Лебедев дал также научное обоснование инфильтрационной теории происхождения подземных вод. Он выяснил, что питание грунтовых вод за счет инфильтрации атмосферных осадков может происходить в том случае, когда грунты зоны аэрации находятся в состоянии максимальной молекулярной влагоемкости. Полевые определения естественной влажности грунтов показали, что на некоторой глубине в природных условиях влажность грунтов находится обычно в состоянии максимальной молекулярной влагоемкости. Даже в степных районах с низким залеганием уровня грунтовых вод грунты «мертвого горизонта» обладают максимальной молекулярной влагоемкостью и, таким образом, в этих районах возможно питание грунтовых вод за счет инфильтрации.

А. Ф. Лебедев наблюдал, что в степях, равно как и в других местах, где по геологическим и климатическим условиям грунтовые воды залегают глубоко, в грунтах образуется горизонт с максимальной молекулярной влагоемкостью, присущей данной породе. В течение осенне-зимнего и зимне-весеннего периодов в верхней части этого горизонта накопляется избыток воды, образуя подвешенный горизонт почвенных вод. Летом этот горизонт под влиянием испарения и транспирации растений обычно теряет не только свою гравитационную, подвешенную воду, но и часть пленочной, пересыхая до влажности, соответствующей коэффициенту завядания или несколько ниже, если осень бывает очень сухой. Если осенне-зимне-весеннее увлажнение будет значительным и горизонт подвешенных вод опустится настолько, что развивающаяся весной растительность уже не в силах будет использовать воду, находящуюся в его нижней части, то эта вода должна неизбежно двигаться вниз под влиянием силы тяжести, пока не достигнет грунтовых вод.

Схема инфильтрации воды в грунт

Очевидно, что инфильтрация возможна и при наличии «мертвого горизонта» в грунте, если только имеется некоторый избыток влаги в горизонте с подвешенной водой. Интенсивность инфильтрации различна, изменяясь в зависимости от климатических, литологических, топографических и тому подобных предпосылок. В зоне вечной мерзлоты она равна нулю. В более умеренных северных зонах она,вероятно,достигает максимума. В степных районах она умеренна, отсутствуя изредка, в глинистых же пустынях она, по-видимому, отсутствует всегда. Там, где на дневную поверхность выходят пески, инфильтрация имеет место повсюду, независимо от широты местности, исключая районы с вечной мерзлотой.

Процесс образования грунтовых вод в общем состоит:

- из перегонки парообразной воды из одних слоев грунта в другие

- из инфильтрации жидких вод. Иногда инфильтрация выпадает, как это имеет место в зоне вечной мерзлоты или в глинистых пустынях, но никогда не может выпасть — перегонка воды.

Не исключается, конечно, конденсация парообразной влаги воздуха на поверхности почвы, впитывание ее в почву и перемещение далее вниз.

Возможна ли инфильтрация грунтовых вод из вышележащих горизонтов в горизонты нижележащие? Представления о грунтовых водах связываются с наличностью водоупорного ложа грунтовых вод. По-видимому, более правильным будет представление, если мы будем говорить об относительной водопроницаемости ложа грунтовых вод. Абсолютно водонепроницаемые слои грунта — большая редкость. Это или некоторые кристаллические породы, или мощные толщи тонкозернистых глин. Гораздо чаще в природе встречаются другие случаи, когда для просачивания через тот или иной так называемый водонепроницаемый слой требуется лишь известное гидростатическое давление. Величиной этого давления и следовало бы определять относительную водонепроницаемость ложа грунтовых вод и грунтов вообще. Понятие об относительной водонепроницаемости грунта важно для учения об инфильтрации, так как, пользуясь им, можно представить образование двух, трех и т. д. горизонтов грунтовых вод путем просачивания вод вышележащих горизонтов. Если к данному слою грунта в единицу времени притекает жидкой воды больше, чем просачивается через него, то над таким слоем неминуемо должно происходить накопление воды, т. е. образование грунтовых вод.

Здесь встречается пестрое просачивание воды, когда через данный слой на одних участках его вода просачивается, а на других такое просачивание будет отсутствовать. Неравномерное просачивание возможно при наличии волнистого рельефа в водонепроницаемом слое или при разнообразии его механического состава и структуры. Просачивание в подобных условиях может объяснить нам различную соленость грунтовой воды одного и того же горизонта грунтовых вод на различных участках его: там, где есть просачивание, соли могут быть вымытыми, и мы будем иметь пресную или опресненную воду, там же, где просачивание отсутствует, грунтовая вода может быть солоноватой.

Формирование грунтовых вод происходит:

- путем конденсации парообразных вод почвы, грунта и ювенильных вод

- путем инфильтрации жидких вод (осадки, грунтовые воды вышележащих горизонтов).

По-видимому, бывает так, что эти процессы происходят одновременно, накладываясь один на другой. Однако в природе, несомненно, наблюдаются и такие условия, когда грунтовые воды образуются исключительно конденсационным путем. И в том, и в другом случае грунтовые воды должны залегать на относительно водонепроницаемом слое, причем в последнем случае положение грунтовой воды может не совпадать с конденсационным слоем, где из водяного пара образуются жидкие воды

Источник