Коллоиды почвы

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Смотреть что такое «Коллоиды почвы» в других словарях:

Коллоиды почвы — совокупности почвенных частиц с размером Толковый словарь по почвоведению

Коллоиды — частицы п. мельче 0,0001 0,0002 мм (см. коллоиды почвы) … Толковый словарь по почвоведению

Коллоиды почвенные — дисперсные системы мельчайших ( Экологический словарь

КОЛЛОИДЫ ПОЧВЕННЫЕ — (от греч. kolla клей и eidos вид) , совокупность элементарных почвенных частиц менее 0,0001 мм (по др. данным, менее 0,0002 или менее 0,001 мм). Составляют одну из фракций гранулометрич. элементов почвы (см. Гранулометрический состав почвы).… … Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь

коллоиды почвенные — (от греч. kólla клей и éidos вид), совокупность элементарных почвенных частиц менее 0,0001 мм (по другим данным, менее 0,0002 или менее 0,001 мм). Составляют одну из фракций гранулометрических элементов почвы (см. Гранулометрический … Сельское хозяйство. Большой энциклопедический словарь

Поглотительная способность почвы — свойство почвы задерживать в себе (сорбировать) различные вещества, соприкасающиеся с её твёрдой фазой. Виды П. с. п.: механическая поглощение высокодисперсных частиц почвенными порами; физическая поглощение электролитов под влиянием… … Большая советская энциклопедия

ГОСТ 27593-88: Почвы. Термины и определения — Терминология ГОСТ 27593 88: Почвы. Термины и определения оригинал документа: 72. Абсолютно сухая проба почвы Проба почвы, высушенная до постоянной массы при температуре 105 °С Определения термина из разных документов: Абсолютно сухая проба почвы… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Почвенные коллоиды — 25. Почвенные коллоиды Совокупность механических элементов почвы размером от 0,0001 до 0,001 мм Источник: ГОСТ 27593 88: Почвы. Термины и определения оригинал документа … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

почвенные коллоиды — Совокупность механических элементов почвы размером от 0,0001 до 0,001 мм. [ГОСТ 27593 88] Тематики почвы … Справочник технического переводчика

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВЫ — механический состав почвы, относит, содержание в почве частиц разл. величины. Совокупность почвенных частиц с диаметром определ. размера составляет фракцию гранулометрии, элементов, напр, камни, гравии, песок, пыль разл. крупности, ил, коллоиды.… … Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь

Источник

Почвенные коллоиды

Почву относят к сложной полидисперсной системе – в ее состав входят частицы различного размера. Исключительно важную роль играет высокодисперсная часть почвы. Она представлена частицами, имеющими размер меньше 0,001 мм. Их содержание в почве может колебаться от 1–2% до 30–40% к массе почвы. Значение высокодисперсной части почвы состоит в том, что она во многом определяет физические и водно-физические свойства почвы, режим питания растений, поглотительную способность почвы.

Происхождение почвенных коллоидов может быть связано с лиспегацией (раздроблением) более крупных частичек, что происходит при выветривании пород. Другой путь образования коллоидов – в результате активизации поликонденсации и полимеризации низкомолекулярных органических соединений.

По составу бывают минеральные, органические и органоминеральные коллоиды.

Минеральные коллоиды представлены преимущественно глинистыми, а также некоторыми первичными минералами (например, кварц), измельченными до коллоидного состояния. Кроме того, минеральные коллоиды образуют гидрооксиды кремния SiO2 • пН2О; железа Fe(OH)3 • пН2О, алюминия А1(ОН)3 • п Н2О, марганца Мп2О3 • пН2О. На долю минералов коллоидов приходится около 80–90 % от массы всех коллоидов почвы.

Органические коллоиды образуются при гумификации органического вещества. Представлены в почве гумусовыми кислотами и их солями: гуматами, фульватами, алюмо-железогумусовыми соединениями.

При взаимодействии гумуса с высокодисперсными минералы частичками почвы образуются комплексные соединения сложного состава – органо-минеральные коллоиды.

Количество коллоидов в почве может сильно колебаться в зависимости от содержания в ней гумусовых веществ и частичек физической глины, с их увеличением возрастает количество коллоидов.

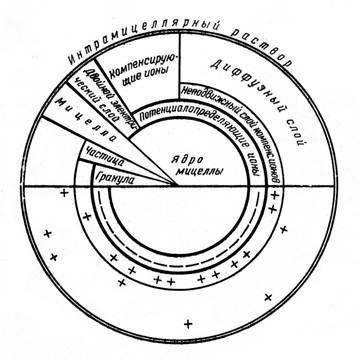

Коллоидная система почвы состоит из дисперсной фазы (масса коллоидных частичек) и дисперсионной среды (почвенного раствора), они взаимодействуют, в результате этого вокруг коллоидной частички создается двойной ионогенный слой. Коллоидную частичку с двойным ионогенным слоем называют мицеллой. Общая схема ее строения дана на рисунке 1.

Внутри мицеллы находится ядро – масса недисоциированных молекул коллоидообразующего вещества. К ядру примыкает потенциал-определяющий (внутренний) слой ионов определенного электрического заряда. Он неподвижный, прочно связан с ядром. Ядро вместе с потен-циалопределяюшим слоем образует гранулу. Вокруг нее формируется слой компенсирующих ионов, имеющих противоположный заряд по сравнению с ионами внутреннего слоя. Часть его ионов образует неподвижный слой компенсирующих ионов, другая часть отходит от внутреннего слоя на значительное расстояние, теряет с ним прочную связь и образует диффузный слой. Ионы диффузионного слоя способны к различным обменным реакциям с почвенным раствором. При потере диффузным слоем части ионов между зарядами слоя потенциалопределяющих ионов и слоем компенсирующих ионов возникает определенная разность потенциалов, называемая дзета-потенциалом. Величина его колеблется от 0 до 40–60 мВ.

Основная масса мицеллы принадлежит грануле, поэтому заряд последней рассматривается как заряд всего коллоида. Коллоиды, имеющие во внутреннем слое отрицательно заряженные ионы и диссоциирующие в раствор Н-ионы, называются ацидоидами. Они способны к поглощению и обмену катионов. Положительным зарядом характеризуются базоиды – их потенциалопределяющий слой состоит из катионов, а диффузный – из ОН-ионов (анионов). Базоиды способны поглощать и обменивать анионы.

Некоторые коллоиды (гидроксиды железа, алюминия) при изменении реакции среды меняют и знак заряда: в кислой среде они заряжены положительно, а в щелочной – отрицательно. Такие коллоиды называют амфолитоидами. Большинство почвенных коллоидов являются ацидоидами – это коллоиды гумусовых веществ, глинистых минералов и кремнекислоты. К базидам можно отнести гидрооксиды алюминия, железа.

Взаимодействию и соединению коллоидных частиц препятствуют водные пленки, образующиеся на их поверхности. По количеству воды, которую удерживают коллоиды, они подразделяются на гидрофильные и гидрофобные. Первые сильно гидротируются, набухают в воде. К ним относятся коллоиды гумуса, глинистых минералов. Гидрофобные коллоиды удерживают небольшое количество воды – это минералы каолинитовой группы и др.

Почвенные коллоиды могут находиться в двух состояниях: золя или коллоидного раствора, и геля или студенистого, комковатого или аморфного осадка. Под влиянием тех или других факторов коллоиды из состояния раствора могут переходить в осадок и наоборот. Процесс соединения отдельных коллоидных частичек и выпадения осадка называется коагуляцией. Осадок, образующийся при коагуляции, называется гелем. Переход геля в золь – пептизация.

При снижении дзета-потенциала и гидротированности частичек состояние золя делается неустойчивым, и как только коллоид теряет заряд или он уменьшается настолько, что силы притяжения превышают силы отталкивания, коллоидные частички начинают сцепляться, образовывать комочки и выпадать в осадок. Коагуляция коллоидов происходит главным образом при взаимодействии с электролитами (растворами солей, кислот, щелочей). При этом ацидоиды коагулируются под влиянием катионов электролита, базоиды – под влиянием анионов. Коагулирующая способность двух-трехвалентных катионов более сильная, чем одновалентных катионов, за исключением Н-.

Коагуляцию почвенных коллоидов могут вызывать и такие явления, как старение коллоидов, обезвоживание и замораживание почв. Скоагулированные коллоиды могут переходить от состояния геля в золь. Обычно это происходит с гидрофильными коллоидами, насыщенными одновалентными катионами – Н-, NH4+,Na+, и др. В этих условиях не может образоваться водопрочная структура почвы. Коллоиды передаются вниз по профилю, что может ухудшить физико-химические свойства почвы.

Переход геля в золь затруднен или вообще невозможен для гидрофобных коллоидов, насыщенных двух- и трехвалентными катионами – Са2+, Mg2+, A13+, Fe3+. В таких условиях пептизации коллоидов почти не наблюдается, образуются водопрочные структурные агрегаты, в почве закрепляются гумусовые вещества.

Почвенные коллоиды являются носителями сорбционных свойств почвы. Они способны поглощать и обменивать ионы диффузного слоя мицеллы на ионы почвенного раствора.

Адсорбционные свойства коллоидов обусловлены большой удельной поверхностью, благодаря которой коллоидные частички приобретают силы электростатического притяжения – вокруг их могут концентрироваться молекулы воды, газов и др.

Источник

Коллоиды и их роль в почвообразовании

ЛЕКЦИЯ 8 КОЛЛОИДНАЯ ЧАСТЬ ПОЧВЫ И ЕЕ ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ

1. Коллоиды и их роль в почвообразовании

2. Виды поглотительной способности почвы

3. Состав обменных катионов различных типов почв

4. Понятие о кислотности и щелочности почв

Почва — это живое тело, живой организм, поскольку представляет собой не только среду, в которой происходят различные физические, химические и биологические явления, но она испытывает постоянное изменение, имеет такой же регулируемый обмен веществ, как и организованное тело, поэтому эта формация является переходным мостиком между областью инертных пород и миром организованных индивидуумов – жизнью. Почва является полидисперсной системой, субстратом, состоящим из 4 х фаз: твердой, жидкой, газообразной и живой. Соотношения этих фаз могут колебаться даже в пределах одной разновидности почвы в зависимости от климатических условий и уровня хозяйствования.

Твердая фаза почвы состоит из частиц различного размера, начиная от крупинок песка до коллоидальных частиц. Отдельные фракции почвы отличаются между собой не только по размеру частиц, но и по минералогическому составу и целому ряду химических и физических свойств.

Пример. Грубый песок в основном состоит из кварца (с примесью обломков разных пород), это связанно с большой стойкостью кварца против выветривания и значительной твердостью, которая предохраняет кварц от механического измельчения.

В более тонких фракциях, кроме кварца, присутствуют и другие первичные минералы — полевые шпаты, слюды, отличающиеся малой твердостью.

Фракция пыли содержит уже некоторое количество вторичных минералов, а в иле — вторичные минералы преобладают.

Соответственно минералогическому составу изменяется и химический состав почвенных фракций. Крупные фракции в основном состоят из SiО2 , мелкие фракции — богаты рядом питательных для растений веществ (Al2O3, MgO, K2O, P2O5).

Почвенный гумус сосредоточен в наиболее высокодисперсной части почв, т.е. именно высокодисперсная часть почв играет наибольшую роль в питании растений. С высокодисперсными частицами нацело связана поглотительная способность почвы.

Кроме того, эти же наиболее мелкие частицы являются клеящим материалом в почве и принимают участие в создании почвенной структуры, определяющей ряд физических свойств почвы, от которых зависит и воздушный и водный и питательный режим почв, а также жизнедеятельность микроорганизмов, которые играют важнейшую роль в обеспечении растений минеральными и органическими компонентами обмена веществ.

Высокодисперсные частицы являются настоящими катализаторами почвы. Они играют важную роль в разрушении пестицидов, в динамике передвижения тяжелых металлов и других загрязнителей в почве.

Таким образом, высокодисперсные частицы почвы, точнее ее коллоиды, являются наиболее активной частью. Что же такое коллоиды? Коллоиды— это тонкодисперсные частицы почвы размером менее 0,0002мм. Образуются эти частицы путем диспергации (дробления) более крупных частиц или конденсации многих молекул в агрегаты молекул. Их количество в почве различно — от 1-2 до 30-40% к массе почвы.

По составу почвенные коллоиды подразделяют на минеральные, органические и органо-минеральные. Минеральные коллоиды представлены преимущественно вторичными минералами (монтмориллонит, каолинит, бейделит), гидроокисями Fe, Al, кремния и частично тонкодисперсной фракцией первичных минералов (кварц, слюда).

Органические коллоиды состоят из различных перегнойных веществ и имеют высокую степень дисперсности. Они представлены преимущественно веществами гумусовой и белковой природы.

Органо-минеральные коллоиды возникают при взаимодействии гумусовых веществ со вторичными минералами. Следовательно тяжелые и хорошо гумусированные почвы содержат больше почвенных коллоидов и обладают более высокой поглотительной способностью, чем почвы песчаные и бедные органическим веществом.

Всю совокупность коллоидов, обуславливающих поглотительную способность почвы, по предложению академика К. К. Гедройца называют почвенно — поглотительным комплексом (ППК). ППК характеризуется с химической стороны как комплекс нерастворимых в воде алюмосиликатных, органических и органо — минеральных соединений, а с физической стороны — как совокупность тех почвенных соединений, которые находятся в почве в мелкораздробленном состоянии; эта высокодисперсная часть почвы по всей вероятности близко совпадает с коллоидальной частью почвы. ППК удерживает питательные вещества и пополняет их запас. С ним связаны структурообразование и характер структуры. Он способен разрушаться в результате физико-химических и биологических процессов, а также водой. ППК размещен в почве не равномерно, большая часть находится в верхних горизонтах. В связи с процессом почвообразования и проявлением экзогенных факторов с течением времени ППК, изменяется. Содержание его может увеличиваться, благодаря чему повышается плодородие почвы. Влияя на ППК, можно воздействовать на плодородие почвы (гипсование, известкование).

Высокая дисперсность и большая поверхностная энергия обуславливают определенное строение почвенных коллоидов (рисунок 1).

|

Рисунок 1 — Схема строения коллоидной мицеллы (по Н.А. Горбунову)

Отдельная структурная единица называется коллоидной мицеллой. Внутри нее находится ядро — агрегаты недиссоциированных молекул основного вещества (аморфного или кристаллического). Вокруг ядра расположен внутренний слой ионов, который называют слоем потенциалопределяющих ионов. Эти ионы, несущие определенный электрический заряд, прочно удерживаются ядром и не могут быть отдиссоциированы.

Ядро со слоем потенциалопределяющих ионов называется гранулой. К поверхности гранулы примыкает слой компенсирующих ионов (противоионов), который прочно удерживается электростатическими силами. Часть ионов компенсирующего слоя неподвижна, т.к. прочно связана с внутренним слоем ионов (потенциалопределяющими), часть подвижна и образует внешний, или диффузный, слой. Этот слой образует рой (облако) ионов, способных к обменным реакциям. Диффузный слой вместе с коллоидной частице образует мицеллу; она электронейтральна но поскольку масса ее принадлежит грануле, то заряд последней считается зарядом коллоида. Мицелла (дисперсная фаза) окружена внешним интермицеллярным раствором (дисперсной средой).

В пределах диффузного слоя между неподвижным слоем ионов и дисперсной средой (раствором, окружающим коллоидную частицу) возникает разность потенциалов вследствие удаления части противоионов к внешней границе диффузного слоя. Эта разность потенциалов называется дзета — потенциалом и обуславливает свободный электрический заряд коллоидной частицы. Величина дзета — потенциала колеблется от 0 до 40-60 милливольт (МВ). При дзета — потенциале, равном 0, коллоид находится в незаряженном состоянии, оно называется изоэлектрической точкой коллоида [для Al(OH)3 соответствуют PH 8,1; а для Fe(OH)3 -PH 7,1].

По электрическому заряду частиц все коллоиды подразделяют на ацидоиды, базоиды и амфолитоиды. Ацидоиды — отрицательно заряженные коллоиды, они содержат в потенциалопределяющем слое анионы, а в диффузном — катионы. Базоиды — положительно заряженные коллоиды, несущие в потенциалопределяющем слое катионы, а в диффузном — анионы. Большинство почвенных коллоидов являются ацидоидами. К ним относятся гумусовые кислоты, глинистые минералы и кремнекислота в коллоидном состоянии. Ацидоиды способны отдиссоциировать в раствор ионы Н + , Na + , Ca ++ , Mg ++ и др. Базоиды в почве представлены преимущественно гидратами окиси Al, Fe и белковыми веществами. Они способны отдиссоциировать в раствор анионы ОН — и содержат в диффузном слое различные анионы (Al +++ , Cl ` , SO4«, NO3` и др.)

Некоторые коллоиды при изменении реакции среды меняют знак заряда. Такие коллоиды называются амфолитоидами. Свойствами амфолитоидов обладают многие базоиды (полуторные окислы, почвенные белки).

Наличие электрического заряда обуславливает электрокинетические свойства, главнейшими из которых являются коагуляция и пептизация коллоидной системы.

Понятие о коагуляции и пептизации коллоидной системы. В почвах коллоиды могут находиться в двух состояниях: золя (коллоидного раствора) и геля (коллоидного осадка).

Переход коллоида из состояния золя в состояние геля называется коагуляцией.При этом коллоиды теряют заряд и происходит слипание их в агрегаты (аморфный осадок). Коагуляция – положительный процесс. Она вызывается действием электролитов (щелочей, солей, растворы кислот), ионы которых несут противоположный знак заряда. Ацидоиды коагулируют под действием катионов электролита, базоиды — под влиянием анионов. Коагуляция способствует образованию почвенной структуры, уменьшению связности тяжелых почв (глинистых), сохранению от вымывания коллоидов.

Пептизация— переход коллоида из состояния геля в золь. Этот процесс противоположен коагуляции. Пептизация вызывается восстановлением и повышением дзета -потенциала коллоидной системы. Она происходит при удалении избытка электролита и действием ионов ОН — , которые увеличивают заряд ацидоидов. Пептизация почвенных коллоидов происходит также при насыщении почвы высоко гидратированными катионами (Na и др.). При пептизации разрушается структура, коллоиды распыляются и приобретают способность к передвижению по почвенному профилю

Рассмотренные свойства коллоидов имеют большое значение в почвообразовании, т.к. обуславливают их способность к аккумуляции и передвижению в пределах почвенного профиля, а следовательно к их участию в формировании аккумулятивных, элювиальных и иллювиальных горизонтов почвы.

Источник