МЕТОДЫ ПОЧВЕННОЙ МИКРОБИОЛОГИИ

САМОПРОИЗВОЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Выбор плотной среды. Жидкая среда совершенно непригодна для исследования микробов, особенно почвенных; надо обязательно пользоваться плотной.

Необходимо создать среду, воспроизводящую специальные условия почвы, которая представляет собою минеральную массу, богатую коллоидами, бедную органическими соединениями и азотом. Следует применять, значит, минеральный гель, который можно пропитывать различными веществами. Единственно пригодным в качестве плотной среды является, таким образом, кремнекислый гель. Впрочем, бывают исключительные случаи, когда можно пользоваться агаром.

Для приготовления указанной среды мы действуем следующим образом: смешиваем в равных объемах разбавленную соляную кислоту, плотностью 1,10 или 13°Боме, и силикат калия, разбавленный до 1,06 или от 6 до 8° Боме, добавляя раствор силиката к кислоте и сильно встряхивая. Эту смесь мы немедленно выливаем на чашки Петри, 9—10 см в диаметре, по 30 мл на каждую или, в случае необходимости, в чашки размером 20 см по 200 мл. Оставляем их стоять в течение нескольких часов на горизонтальной поверхности. Застывание происходит медленно; мы узнаем, что гель готов, слегка ударяя по чашке; если удары вызывают резкие виорации, то это значит, что слой геля достаточно устойчив. Промываем в течение суток проточной водой, затем кипящей дистиллированной *водой, заливая несколько раз слой геля. Промывная вода должна давать синюю реакцию с бромтимолблау и не давать никакой мути с азотнокислым серебром. Приготовленные таким образом чашки можно держать в запасе очень долго, если только предохранять их от высыхания. Чтобы превратить гель в питательную среду, пропитываем его соответствующим раствором или покрываем суспензией, наливая на чашки нужное количество в кипящем виде и давая медленно испариться, пока не останется и следа жидкости. Очень важно остановить высушивание во-время; если надлежащий момент упущен, слой начинает трескаться, становится слишком твердым и перестает хорошо поддерживать диффузию.

Нам ставили в упрек, что наша среда не может быть стерилизована в автоклаве. В большинстве случаев бывает достаточно, как мы увидим, простого воздействия горячей воды . Часто культуры на чашках, несмотря на неоднократные исследования, неделями и месяцами остаются в хорошем состоянии, не обнаруживая никаких загрязнений, которые неизбежны на средах с агаром и тем более с желатиной. Это — неоценимое преимущество, особенно, когда имеешь дело с микробами, развивающимися так медленно, что почти невозможно получить их культуры на среде, пригодной для банальных микробов.

Многочисленные среды, которые мы применяем для самопроизвольных культур различных физиологических групп, будут указаны в специальных исследованиях этих групп.

Метод почвенных комочков

Чтобы изолировать почвенные микробы, следует, как правило, прямо заражать элективный кремнекислый питательный гель исследуемой почвой.

Способ заражения геля почвой не безразличен. Обычно вносят каплю более или менее разбавленной суспензии в расплавленную среду или на поверхность застывшей питательной среды. Но такой прием пригоден только для подсчета появляющихся колоний. Для выделения же лучше, напротив, не разбавлять почву, а распределять ее, как она есть, естественными «комочками». Таким образом, предоставляется полная свобода конкуренции микробов, в результате чего вокруг комочков появляется рост специфического микроба, который опережает и заглушает развитие всех посторонних исследуемому процессу зародышей. Колония образуется довольно быстро, имея в центре комочек; под микроскопом она сразу же представляется совершенно однородной. Лучших условий для выделения чистых культур не найти.

Этот метод является столь же достоверным, сколь и быстрым для обнаружения в каждой данной почве микробных возбудителей со специфической функцией и даже для получения представления об их плотности. Приведем некоторые подробности предлагаемых нами приемов.

Мы берем с участка показательную пробу, по ложке с каждого полуметра. Тщательно перемешиваем ее, пропускаем сквозь миллиметровое сито и немедленно приступаем к посеву. Слегка смоченным концом стеклянной палочки, только что вытянутой в очень тонкую иглу, мы захватываем комочки почвы и раскладываем их правильными рядами (для более скорого контроля) по поверхности геля. При рыхлой и умеренно влажной пробе зернистое строение ясно видно и мелкие приблизительно одинаковые комочки захватываются легко. Мы раскладываем их в одинаковом количестве (от 50 до 100) на все чашки Петри, что даст возможность составить представление о плотности данного вида в исследуемой почве.

Описанный метод особенно ценен для обнаружения аэробного фиксатора азота, азотобактера. В этом случае комочки распределяются на кремнекислом геле с маннитом. Крупные колонии, достигающие 1 см и более, образуются вокруг комочков через двое суток и их можно всегда без ошибки считать азотобактером. Комочки, которые не окружены крупными колониями, остаются стерильными. В зависимости от плотности микробов в почве в различных пробах меняется процент комочков, вызывающих развитие колоний. Для почвы с маннитом, остававшейся в термостате в течение трех дней, он достигает 100%. В естественной почве такой плотности не обнаруживается.

Нитрификаторов данный метод позволяет открыть легко. Реакция на нитриты быстро появляется в присутствии аммиачных солей на чашках с кремнекислым гелем; ее можно констатировать через несколько дней. Невооруженным глазом колоний не видно. Но, рассматривая под микроскопом положенные на гель комочки, мы замечаем, что они окружены своего рода коркой, состоящей из блестящих скоплений округлой формы. Взяв оттуда препарат, мы убеждаемся, что эти скопления являются колониями Nitrosomonas в чистом виде, по крайней мере в смысле микроскопической картины.

43 изображает часть такой корки, состоящей из колоний нитро- зомонад, окружающих комочек почвы. Нам удалось даже проследить образование колоний: через 4—5 дней после того, как комочек почвы был положен, мы видели множество подвижных монад, вращающихся с большой быстротой в капиллярном слое жидкости, окружающей комочек. Такой период подвижности продолжался 2 дня, и результатом его явилось рассеяние зародышей, которые, сделавшись неподвижными, образовали колонии.

Тот же метод дал нам возможность констатировать, что автохтонные микробы способны разлагать гумус. Мы видели, как комочки, положенные на поверхность кремнекислого геля, покрытого кальциевыми гуматами и, следовательно, бурого, окружались слизью или бактериальной пленкой и бурый слой исчезал под их воздействием, оставляя светлые зоны (44). Явление это протекает очень медленно; приходится неделями ждать, чтобы микрофлора шире распространилась по чашкам. Из таких колоний нам удалось без затруднений изолировать несколько характерных видов, способность которых разлагать гумус несомненна. Обращаем внимание на маленькие палочки в пленках, которые мы находили во всех исследованных нами почвах и которые, как кажется, очень распространены. Уже целые месяцы они покрывают наши чашки с кальциевым гуматом, приготовленным обычным способом без внесения каких- либо посторонних веществ (42).

В общем метод приносит большую пользу во всех случаях, когда комочки становятся центрами произрастания характерных микробов, как азотобактер и нитрозомонады, пли центрами легко определимого химического действия в отношении, например, гумусовых веществ, крахмала и в особенности целлюлозы.

Все эти наблюдения приведены здесь только для того, чтобы показать, чего можно достигнуть при помощи столь простого способа.

Большие чашки. Для изучения с п о с о б н о с ти почвы к ни- трификации и к фиксации азота в том смысле, который придается последней в настоящее время, т. е. фиксации азота азотобактером за счет маннита или глюкозы, мы пользуемся большими чашками с кремнекислым гелем, диаметром в 20 см. Для получения слоя около см толщиною мы наливаем в иих 200 мл смеси силиката калия с кислотой промывание проточной водой требует от 2 до 3 дней.

Чашки для нитрификаторов мы покрываем нерастворимой фосфорно аммонийно-магнезиальной солью, исчезновение которой под влияние] нитрозомонад можно наблюдать простым глазом. Более того, так же легкс как и в водном растворе, можно химически следить за ходом процесса вырезая маленькие участки геля и погружая их в реактив Троммсдорфа в сернокислый дифениламин или в реактив Несслера.

Чашки для азотобактера мы пропитываем раствором из 2 г маннит с прибавлением минеральных солей и покрываем осадком углекисло: извести.

Тот факт, что микробный возбудитель происходит непосредственно и своей естественной среды, не пройдя через искусственные культуры, : что его деятельность развивается в условиях, близких к тем, которые о находит в почве, заставляет нас считать указанные выше опыты точны] воспроизведением соответствующих явлений в почве.

Кремнекислый гель как среда, содержащая питательные вещества имеет то преимущество, что он совершенно не мешает химическим опреде лениям. Для анализа надо только поставить его на металлическую полк термостата Ру и через сутки он превратится в несколько граммов грави или песка, который можно полностью употребить для определения п методу Кьельдаля или обработать растворителями, чтобы извлечь раствс римые вещества»

Вот’ те принципы, которыми характеризуется метод, названны с р я м ы м.

Источник

СТРУКТУРА ПОЧВЫ

свойство почвы, выражающееся в способности ее делиться в природном состоянии на комки, различные по форме и величине. Если почва при обработке не распадается на комки, а раскалывается на большие глыбы, то она называется бесструктурной. Хорошей комковатой С. обладают целинные и переложные черноземы. Подзолы в большинстве случаев слабо структурны и бесструктурны. Структурная почва представляет наилучшие условия для получения наиболее высоких и устойчивых урожаев, т. к. такая почва целиком поглотает и хорошо сохраняет воду осадков; в ней хорошо происходит газообмен, необходимый для жизни микроорганизмов, и в полной мере обеспечены нормальные условия обработки и посева раст.

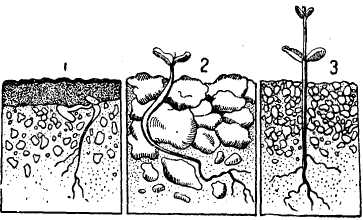

Влияние обработки почвы на всходы: 1-распыленная почва с коркой; 2- грубокомковатая; 3-мелкокомковатая.

Бесструктурные почвы по всем этим признакам не представляют хороших условий для жизни с.-х. раст.

С. п. создается правильной обработкой и культурой многолетних трав. Прочность С. п. зависит от перегноя, содержащего поглощенный кальций (см. Поглотительная способность почвы). Для улучшения С. п. на бесструктурных почвах необходим посев смесей многолетних трав (клевер, тимофеевка).

Сельскохозяйственный словарь-справочник. — Москва — Ленинград : Государстенное издательство колхозной и совхозной литературы «Сельхозгиз» . Главный редактор: А. И. Гайстер . 1934 .

Смотреть что такое «СТРУКТУРА ПОЧВЫ» в других словарях:

СТРУКТУРА ПОЧВЫ — совокупность комочков (агрегатов) почвы, обладающих разными свойствами и размерами. Структура почвы один из ведущих экологических (регулирующих и лимитирующих) факторов, от которого зависят и другие свойства почвы влагоемкость (способность… … Экологический словарь

структура почвы — Форма, размеры, относительное положение и ориентация агрегатов, на которые распадается почвенное тело. → Рис. 303 … Словарь по географии

Структура почвы — 28. Структура почвы Физическое строение твердой части и порового пространства почвы, обусловленное размером, формой, количественным соотношением, характером взаимосвязи и расположением как механических элементов, так и состоящих из них агрегатов… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

структура почвы — dirvožemio struktūra statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Įvairaus dydžio, formos, sudėties ir savybių dirvožemio struktūrinių agregatų, į kuriuos subyra dirvožemio masė, visuma. Yra agronominė ir morfologinė dirvožemio struktūra … Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

СТРУКТУРА ПОЧВЫ — (лат. structura строение, расположение), отдельности (агрегаты, комочки) разл. величины, формы, состава, на к рые распадается почва в спелом состоянии. Каждый комочек состоит из гранулометрич. элементов (см. Гранулометрический состав почвы),… … Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь

структура почвы — (лат. structura строение, расположение), отдельности (агрегаты, комочки) различной величины, формы, состава, на которые распадается почва в спелом состоянии. Каждый комочек состоит из гранулометрических элементов (см. Гранулометрический… … Сельское хозяйство. Большой энциклопедический словарь

Структура почвы — … Википедия

Структура почвы — форма и размер структурных отдельностей, на которые естественно распадается п. (см. макроструктура) … Толковый словарь по почвоведению

Структура почвы агрономически ценная — водопрочные агрегаты с пористостью не ниже 40%, размером от 0,25 до 10 мм, благоприятные для микробиологической деятельности … Толковый словарь по почвоведению

Структура почвы водопрочная — см. водопрочностъ агрегатов … Толковый словарь по почвоведению

Источник

Что такое комочек почвы

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | ||||||||

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | ||||||||

| Типы | Роды | Виды | Размеры |

| I. Кубовидный |

(равномерное развитие структуры по трем взаимно перпендикулярным осям)

1) глыбистая

>10 см

(развитие структуры главным образом по вертикальной оси)

6) столбовидная

>5 см

Каждому типу почв и каждому генетическому горизонту свойственны определенные типы почвенных структур. Для гумусовых горизонтов, например, характерна зернистая, комковато-зернистая, порошисто-комковатая структура; для элювиальных горизонтов — плитчатая, листоватая, чешуйчатая, пластинчатая; для иллювиальных — столбчатая, призматическая, ореховатая, глыбистая и т. д.

В поле, у разреза, определяют структуру почв следующим образом. На передней стенке из исследуемого горизонта ножом вырезается небольшой образец грунта и подбрасывается несколько раз на ладони (или лопате) до тех пор, пока он не распадется на структурные отдельности. Рассматривая эти структурные элементы, определяют степень их однородности, размер, форму, характер поверхности. Данные наблюдений заносят в почвенный дневник.

Если структура неоднородна, то для ее характеристики пользуются двойными названиями (комковато-зернистая, ореховато-призматическая и т. д.), последним словом указывая преобладающий вид структуры.

При изменении характера распределения структурных элементов внутри горизонта в почвенном дневнике обязательно отмечается это различие.

Большое значение для агрономической характеристики почвы имеет водопрочность ее структуры, т. е. образование прочных, неразмываемых в воде отдельностей. Такая структура образуется в результате скрепления механических элементов органоминеральными коллоидами, скоагулированными необратимо. Почвы, обладающие водопрочной структурой, имеют благоприятный для развития растений водно-воздушный режим, хорошие механические свойства и т. д. Почвы, не имеющие водопрочной структуры, быстро заплывают, становятся непроницаемыми для воды и воздуха, а при высыхании растрескиваются на крупные глыбы. Водопрочность структуры (в почвах, насыщенных водой) должна отражаться в почвенном дневнике.

Познакомиться с изображениями и описаниями других объектов природы России и сопредельных стран —

В разделе Природа в фотографиях размещены также тысячи научных фотографий грибов, лишайников, растений и животных России и стран бывшего СССР, а в разделе Природные ландшафты мира — фотографии природы

В разделе Методические материалы Вы также можете познакомиться с описаниями разработанных экологическим центром «Экосистема» печатных определителей растений средней полосы, карманных определителей объектов природы средней полосы, определительных таблиц «Грибы, растения и животные России», компьютерных (электронных) определителей природных объектов, полевых определителей для смартфонов и планшетов, методических пособий по организации проектной деятельности школьников и полевых экологических исследований (включая книгу для педагогов «Как организовать полевой экологический практикум»), а также учебно-методических фильмов по организации проектной исследовательской деятельности школьников в природе. Приобрести все эти материалы можно в нашем некоммерческом Интернет-магазине. Там же можно приобрести mp3-диски Голоса птиц средней полосы России и Голоса птиц России, ч.1: Европейская часть, Урал, Сибирь.

Источник

➤ Adblockdetector