СТРУКТУРА ПОЧВЫ

свойство почвы, выражающееся в способности ее делиться в природном состоянии на комки, различные по форме и величине. Если почва при обработке не распадается на комки, а раскалывается на большие глыбы, то она называется бесструктурной. Хорошей комковатой С. обладают целинные и переложные черноземы. Подзолы в большинстве случаев слабо структурны и бесструктурны. Структурная почва представляет наилучшие условия для получения наиболее высоких и устойчивых урожаев, т. к. такая почва целиком поглотает и хорошо сохраняет воду осадков; в ней хорошо происходит газообмен, необходимый для жизни микроорганизмов, и в полной мере обеспечены нормальные условия обработки и посева раст.

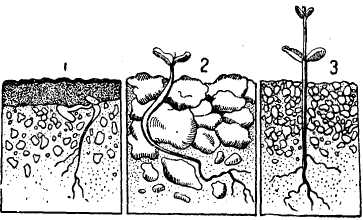

Влияние обработки почвы на всходы: 1-распыленная почва с коркой; 2- грубокомковатая; 3-мелкокомковатая.

Бесструктурные почвы по всем этим признакам не представляют хороших условий для жизни с.-х. раст.

С. п. создается правильной обработкой и культурой многолетних трав. Прочность С. п. зависит от перегноя, содержащего поглощенный кальций (см. Поглотительная способность почвы). Для улучшения С. п. на бесструктурных почвах необходим посев смесей многолетних трав (клевер, тимофеевка).

Сельскохозяйственный словарь-справочник. — Москва — Ленинград : Государстенное издательство колхозной и совхозной литературы «Сельхозгиз» . Главный редактор: А. И. Гайстер . 1934 .

Смотреть что такое «СТРУКТУРА ПОЧВЫ» в других словарях:

СТРУКТУРА ПОЧВЫ — совокупность комочков (агрегатов) почвы, обладающих разными свойствами и размерами. Структура почвы один из ведущих экологических (регулирующих и лимитирующих) факторов, от которого зависят и другие свойства почвы влагоемкость (способность… … Экологический словарь

структура почвы — Форма, размеры, относительное положение и ориентация агрегатов, на которые распадается почвенное тело. → Рис. 303 … Словарь по географии

Структура почвы — 28. Структура почвы Физическое строение твердой части и порового пространства почвы, обусловленное размером, формой, количественным соотношением, характером взаимосвязи и расположением как механических элементов, так и состоящих из них агрегатов… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

структура почвы — dirvožemio struktūra statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Įvairaus dydžio, formos, sudėties ir savybių dirvožemio struktūrinių agregatų, į kuriuos subyra dirvožemio masė, visuma. Yra agronominė ir morfologinė dirvožemio struktūra … Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

СТРУКТУРА ПОЧВЫ — (лат. structura строение, расположение), отдельности (агрегаты, комочки) разл. величины, формы, состава, на к рые распадается почва в спелом состоянии. Каждый комочек состоит из гранулометрич. элементов (см. Гранулометрический состав почвы),… … Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь

структура почвы — (лат. structura строение, расположение), отдельности (агрегаты, комочки) различной величины, формы, состава, на которые распадается почва в спелом состоянии. Каждый комочек состоит из гранулометрических элементов (см. Гранулометрический… … Сельское хозяйство. Большой энциклопедический словарь

Структура почвы — … Википедия

Структура почвы — форма и размер структурных отдельностей, на которые естественно распадается п. (см. макроструктура) … Толковый словарь по почвоведению

Структура почвы агрономически ценная — водопрочные агрегаты с пористостью не ниже 40%, размером от 0,25 до 10 мм, благоприятные для микробиологической деятельности … Толковый словарь по почвоведению

Структура почвы водопрочная — см. водопрочностъ агрегатов … Толковый словарь по почвоведению

Источник

Структура почвы. Частицы почвы могут склеиваться между собой, образовывать структурные комочки — агрегаты, не размываемые водой

Частицы почвы могут склеиваться между собой, образовывать структурные комочки — агрегаты, не размываемые водой. Почва с большим количеством агрегатов называется структурной. Бесструктурными почвами называются такие, в которых отдельные механические элементы (песок, пыль) не связаны между собой. Свойство почвы образовывать структурные агрегаты называются структурностью.

В агрономическом отношении наиболее ценна мелкокомковатая и зернистая структура пахотного горизонта с размерами комочков от 1 до 5 мм. Очень важное качество почвенной структуры – ее водопрочность, т. е. неразмываемость агрегатов водой.

В структурной почве создается и поддерживается лучший воздушно-водный режим, а следовательно, и микробиологическая деятельность, и питательный режим. Структурную почву легче обрабатывать.

Однако нельзя переоценивать значение структуры почвы. Известно, например, что песчаные почвы бесструктурны, но при достаточном увлажнении и удобрении могут давать очень высокие урожаи.

Физические и физико-механические свойства. К физическим свойствам почвы относятся плотность, плотность твердой фазы почвы, скважность, а также водные, воздушные и тепловые свойства.

Плотность почвы — масса единицы объема (1 см куб) сухой почвы в ее естественном состоянии. Плотность пахотного слоя грубозернистой песчаной почвы 1,8; подзолистой суглинистой 1,2; типичного чернозема 1,0. Исходя из плотности почвы, вычисляют массу пахотного слоя на 1 га. Для подзолистых суглинков он будет 2,5—3 тыс. т (при глубине 20 см).

Величина плотности определяется плотностью твердой фазы почвы и зависит от ее зональных особенностей.

Плотность твердой фазы почвы — отношение массы твердой фазы (почвенных частиц) к массе того же объема воды при 4° С. Наибольшую плотность твердой фазы имеет минеральная почва, например песчаная с высоким содержанием кварца (2,65), у перегноя и торфа 1,6, поэтому почвы с большим количеством гумуса отличаются меньшей плотностью твердой фазы (так у мощного чернозема она 2,37).

Пористость, или скважность. Почва состоит из твердой фазы (почвенных комочков) и промежутков между ними, или пор. Общий объем пор в процентах по отношению ко всему объему почвы называется пористостью, или скважностью, почвы. Поры могут быть заняты водой или воздухом. Наиболее благоприятен в агрономическом отношении такой объем, при котором поры почвы заняты водой примерно наполовину.

Скважность различают капиллярную (объем промежутков капиллярного сечения), некапиллярную (промежутки более широкие, чем капилляры) и общую. Последняя в пахотном слое составляет около 50%.

Физико-механические свойства почвы: связность, пластичность, .липкость, набухание и усадка имеют значение при механической обработке, так как от них зависит удельное сопротивление почвы орудиям обработки.

Для агрономической характеристики состояния почвы применяется термин спелость почвы. Под спелостью почвы понимают ее пригодность для механической обработки. Она зависит от состояния влажности, связности, пластичности, липкости.

Спелая почва легко обрабатывается орудиями, не прилипает к ним, не мажется, не образует глыб, а крошится при обработке на мелкие комки.

Неблагоприятное сочетание перечисленных физических свойств почвы может привести к образованию почвенной корки, ухудшающей условия жизни растений.

В результате систематического уплотнения почвы плугом при вспашке на одну и ту же глубину в верхней части подпахотного слоя образуется плотная прослойка почвы, так называемая плужная подошва. Для предупреждения ее возникновения следует пахать поля на разную глубину и в разных направлениях.

Водные свойства и водный режим почв. Вода может находиться в почве в разных состояниях и в зависимости от этого имеет неодинаковое значение для питания растений. Различают следующие главные формы воды в почве.

Гравитационная вода занимает в почве крупные поры (некапиллярные), передвигается сверху вниз под собственно тяжестью. Это самая доступная для растений вода. Однако если она заполняет все поры, то наступает переувлажнение почвы. На песчаных почвах гравитационная вода легко уходит вглубь, в зону, недоступную для корней.

Капиллярная вода занимает капилляры почвы. По ним она продвигается от более влажного слоя к более сухому. По мере испарения воды с поверхности почвы такой восходящий ток ее может иссушить почвы. Капиллярная вода вполне доступна растениям.

Гигроскопическая вода находится в почве в виде молекул в поглощенном состоянии, удерживается поверхностью почвенных частиц, почти недоступна растениям, передвигается между частицами почвы в форме пара.

Названные формы воды не являются постоянными. Вода может из одной категории переходить в другую. При переувлажнении почвы все промежутки между ее частицами заняты водой. При подсыхании почвы расходуется в первую очередь свободная (некапиллярная) вода, а затем капиллярная. Если запасы капиллярной и некапиллярной воды исчерпаны, то растения уже почти не могут получать ее из почвы через корневую систему, так как в почве остается только вода, малодоступная растениям. Степень увлажнения почвы, при которой растения начинают завядать, от недостатка влаги, называется влажностью завядания (ВЗ). Влажность завядания равна обычно полуторной максимальной гигроскопичности; на песчаных почвах она ниже 1% на супесчаных 1-3, на суглинистых 4-10, а на глинистых 15 % и выше.

Количество воды, которую почва прочно удерживает, а растения не могут использовать, составляет мертвый запас воды.

В глинистых почвах, водоудерживающая способность которых очень велика, мертвый запас влаги составляет 10-15% массы почвы, а в песчаных почвах — меньше 1 %. Это значит, что при одинаковой влажности (допустим, 20%) глинистая и песчаная почвы имеют разное количество доступной растениям воды: глинистая 5-10%, песчаная 19%.

Воду, которая содержится в почве сверхвлажности завядания (некоторые считают сверх мертвого запаса), т.е. больше двойной максимальной гигроскопичности, называют продуктивной (или доступной) влагой. Процент продуктивной влаги в почве равен приблизительно влажности почвы, выраженной в процентах, за вычетом двойной максимальной гигроскопичности.

Однако более точно количество продуктивной влаги исчислять в весовых единицах Каждый миллиметр осадков соответствует 10 т воды на 1 га.

Запас продуктивной влаги (W) вычисляют с учетом мощности и плотности каждого слоя почвы по формуле:

W = 0,1 • П • h (B — BЗ),

где 0,1—коэффициент перевода в миллиметры водяного слоя;/7—плотность почвы (в r на 1 см куб); h — мощность слоя почвы, для которого рассчитывается запас влаги (в см); В—влажность почвы и ВЗ—влажность завядания (в % от абсолютно сухой почвы).

Почва способна впитывать и удерживать воду, а затем отдавать ее растениям. Для получения высокого урожая необходимо, чтобы в почве всегда содержалось нужное растениям количество воды. Зерновые культуры расходуют на создание урожая 2—3 тыс. т воды на 1 га, а другие растения и больше.

В почву вода попадает прежде всего с осадками, а также из атмосферы в виде водяных паров. Наибольшее количество воды, которое может удержать (вместить) почва при заполнении всех пор, называется общей, или полной, влагоемкостью (ПВ), Она зависит от механического состава почвы, содержания в ней перегноя и от общей пористости. Например, глинистые почвы отличаются высокой влагоемкостью (60-80 г воды на 100 г почвы), а песчаные — низкой (15-25 г). Особенно велика она в торфяных почвах. При полном насыщении торфа масса ее в несколько раз превышает массу воздушно-сухого торфа. Наиболее благоприятный для растений водный режим создается в минеральных почвах при насыщении их водой на 60-80% полной влагоемкости.

Способность почвы пропускать через себя воду носит название водопроницаемости. При плохой водопроницаемости вода осадков стекает по поверхности почвы. В то же время при очень высокой водопроницаемости, какой, например, обладают песчаные почвы, осадки очень быстро проникают через почву и не используются растениями. Наиболее благоприятны условия для водопроницаемости в структурных почвах.

Водный режим почвы зависит прежде всего от количества выпадающих атмосферных осадков и от величины расхода влаги на испарение и транспирацию. Соотношение этих величин и определяет тип водного режима почвы. Он может быть промывным (отношение осадков к испарению больше единицы), переходным (это отношение около единицы) и непромывным (осадков меньше, чем величина испарения). Промывной тип преобладает в лесолуговой зоне, непромывной – в степной и пустынной зоне, а переходный — в лесостепи. При близком расположении грунтовых вод возникает еще выпотной тип водного режима, а при высоком уровне грунтовых вод — застойный тип, который не считается самостоятельным типом, а разновидностью промывного.

Воздушные и тепловые свойства почвы. В почве содержится воздух, состав которого отличается от атмосферного большим количеством углекислого газа, меньшим количеством кислорода. При недостатке воздуха в почве замедляется прорастание семян, ненормально развивается корневая система, подавляется микробиологическая деятельность.

Содержание воздуха в почве (ее воздухоемкость) зависит от скважности почвы и относительного количества пор, занятых водой.

Важно, чтобы непрерывно шел интенсивный обмен воздуха между почвой и атмосферой (аэрация), чтобы воздух, более богатый кислородом, поступал в почву, а бедный кислородом удалялся из нее.

Тепловой режим в значительной степени объясняет интенсивность механических, геохимических и биологических процессов в почве. С повышением температуры на 10° С скорость химической реакции возрастает в 2-3 раза. В разных районах Земли в этой связи скорости химических реакций могут отличаться в десятки раз. От температуры зависит сорбция и десорбция, растворимость газов, соотношение твердой и жидкой фаз в почве, пептизация и коагуляция коллоидов.

Многие минералы отличаются значительными коэффициентами объемного расширения, например, у полевых шпатов вдвое меньше, чем у кварца. При периодическом нагревании и охлаждении в породах образуются трещины, а капиллярное давление в тонких трещинах и замерзающая вода в более крупных способствуют механическому разрушению минералов и пород. Нагревание увеличивает биохимическую деятельность бактерий, по крайней мере до температуры 40° С.

Тепловым режимом почвы называется совокупность явлений теплообмена в системе приземный слой воздуха – почва – почвообразующая порода. Тепловой режим определяет в первую очередь солнечная радиация, точнее соотношение поглощенной радиации и теплового излучения Земли. Сравнительно небольшую роль играют экзо- и эндотермические реакции в почве, а также внутренняя энергия нашей планеты. Интенсивность альбедо зависит от окраски почвы, характера ее поверхности, теплоемкости. Темные почвы, богатые органическим веществом и глинистыми минералами, энергично поглощают солнечное излучение. Светлые, особенно песчаные малогумусные почвы имеют альбедо 40-45 %, или почти вдвое меньше.

Под теплоемкостью понимают количество теплоты, необходимое для нагревания на 1° С 1 г почвы (массовая теплоемкость) или 1 см 3 почвы (объемная теплоемкость). Теплоемкость жидкой фазы – около 1, твердой – 0,1-0,5, газовой фазы – 0,0003. Из этих величин следует, что теплоемкость почвы увеличивается с увеличением влажности почвы, то есть для нагревания влажной почвы требуется больше тепла, чем для нагревания сухой.

Излучение теплоты также зависит от состава и влажности почвы, строения поверхности. Поступающее количество энергии (радиационный баланс) тратится на испарение, нагревание почвы, отдачу тепла в атмосферу. В среднем за год тепловой баланс почвы равен нулю.

Тепловодность – способность почвы проводить теплоту, она определяет глубину прогревания и охлаждения почв. Этот показатель у воды в 20 с лишним раз выше, чем у воздуха, поэтому влажные почвы прогреваются на большую глубину, хотя и медленнее, чем сухие. Биологически активное прогревание соответствует температуре выше 10° С. Колебания суточных температур распространяются обычно до глубины 1 м. Сезонные колебания захватывают значительно большую толщину почвы.

Промерзание почвы зависит от ряда причин: географического положения, климатических особенностей, температуры замерзания почвенного раствора, мощности снежного покрова и времени его выпадения, наличия древесной растительности. Растительность задерживает солнечную радиацию, поэтому летом температура почвы может быть ниже, чем воздуха. Пониженную теплопроводность имеет лесная подстилка. Но зимой температуры почвы под лесом выше, чем на соседнем поле.

Источник