Что такое компостирование навоза

Компостирование навоза

Компостирование навоза широко используют для улучшения его агротехнических и гигиенических качеств. При недостатке в хозяйстве органических удобрений готовят компосты с использованием торфа, органических и минеральных веществ. Для улучшения качества навоза в него рекомендуется вводить 1 — 3 % фосфоритной муки. Как показали наблюдения, фосфоритную муку можно вносить в навоз и в животноводческих помещениях. При этом отмечено понижение потерь аммиачного азота и в значительной степени сокращение содержания аммиака в воздухе животноводческих помещений.

Фосфоритную муку можно заменять простым суперфосфатом в количестве 1,5 — 2 % от массы навоза. Такое компостирование позволяет сохранить до 7 кг азота на 1 ц компоста.

Суперфосфат ядовит, поэтому его нельзя использовать в животноводческих помещениях.

При компостировании навоза в качестве основного влагопоглотителя во многих зонах страны применяют торф. По содержанию азота и других питательных веществ торф не уступает навозу, но азот торфа плохо усваивается растениями, поэтому его применение в чистом виде для удобрения полей неэффективно.

Таким образом, приготовление торфонавозных компостов важно не только для улучшения качества получаемого на фермах навоза, но и торфа как удобрения для полей. В отдельных случаях торф используют как влагопоглотитель для устранения избыточной влажности навоза в открытых системах удаления навоза.

Для приготовления торфонавозных компостов используют твердый и жидкий навоз, а также навозную жижу. Компост готовят чаще всего послойным или очаговым способами. При послойном методе укладывают штабель, состоящий из слоев торфа толщиной 40 — 50 см и слоев навоза толщиной 25 — 30 см. При очаговом способе навоз укладывают на торфяную подушку отдельными кучами на расстоянии 1 м друг от друга, а промежутки между ними засыпают торфом. Очаговое компостирование навоза с торфом обеспечивает лучшее разогревание и обеззараживание его зимой, поэтому используется как простой и дешевый метод биотермического обеззараживания навоза в любое время года.

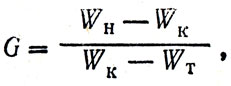

Количество торфа, потребное для переработки в компост 1 т навоза, рассчитывают по формуле:

где WH, WТ, WК — влажность соответственно навоза, торфа и компоста.

Чем ниже влажность получаемого навоза и влажность торфа, тем меньше можно вносить торфа при компостировании навоза. Поэтому целесообразно для приготовления торфонавозных компостов использовать твердую массу жидкого навоза, а жидкую фракцию — самостоятельно в поливном земледелии.

Главное назначение компостов — повышать урожайность сельскохозяйственных угодий. Кроме того, компостирование навоза обеспечивает своевременное проведение работ. Например, в совхозе «Костровский» Московской области используют в основном полужидкий навоз, который вывозят зимой на поля и укладывают в бурты, свежий слой жидкого навоза наносят на замерзший. Весной такие бурты долго оттаивают, из-за этого обработка полей задерживается на 17-20 дней. В совхозе имени XXII съезда КПСС той же области полужидкий навоз выдерживают в накопителях, отделяя от него жидкую массу в жижесборники, затем смешивают с торфом в соотношении 1:2 и вновь выдерживают в течение 1 — 2 месяцев, а затем уже вносят на поля. Под компостом здесь отмечено более быстрое оттаивание почвы, чем на соседних участках.

Навоз при компостировании с помощью биотермических процессов созревает. В нем образуются более простые вещества, лучше усвояемые растениями, чего не бывает при хранении жидкого навоза. Торф впитывает в себя продукты разложения навоза, понижает потерю органических веществ и азота, после микробиологического воздействия на него становится более доступным для растений.

При компостировании навоза важно соблюдать сроки выдержки компоста: не менее 1 месяца в теплое время года и двух месяцев — в холодное.

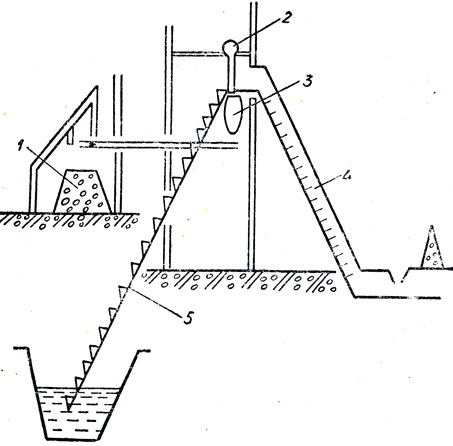

На некоторых животноводческих фермах и комплексах для компостирования навоза предусматривают самостоятельные цехи. Например, в совхозе «Новый свет» Ленинградской области для компостирования жидкого свиного навоза предусмотрена фабрика компостов, включающая систему подачи жидкого навоза, склады торфа и минеральных удобрений, оборудованные транспортерными средствами, смесительный корпус и склад готовой продукции с погрузочно-разгрузочными средствами (рис. 11).

Торф поступает на фабрику компостов в железнодорожных вагонах из соседней области и после выгрузки хранится в штабелях на специальной площадке. Отсюда его ленточным транспортером подают в смеситель. Влажность торфа 45 — 55%.

Жидкий навоз со свиноводческого комплекса поступает по трубопроводу в навозосборник фабрики компостов, где постоянно перемешивается насосными установками. В смеситель навоз подают ковшовым транспортером, а фосфоритную муку — шнековым питателем.

Если влажность навоза 98%, на одну часть навоза на этой фабрике расходуют 3 — 4 части торфа, в то время как при разделении навоза на фракции для компостирования твердой фракции требуется не более двух частей торфа. Большой расход привозного торфа резко удорожает производство органических удобрений.

Для переработки жидкого навоза без разделения на фракции в этом хозяйстве потребовались большие капитальные и эксплуатационные расходы. Количество получаемого компоста превышает потребности хозяйства в три с лишним раза, что усложняет его реализацию.

Рис. 11. Производство компостов: 1 — готовая продукция; 2 — линия подачи фосфоритной муки; 3 — смеситель; 4 — линия подачи торфа; 5 — линия подачи навоза

Переработку навоза на фабрике можно было в значительной мере удешевить. Для этого получаемый навоз вначале следует разделить на фракции, а потом использовать твердую часть в качестве составной для получения компоста, а жидкую подвергать полной биологической очистке с доочисткой и сбросом в открытые водоисточники.

На этом свиноводческом комплексе системы удаления навоза из свинарников были выполнены без достаточной гидроизоляции, что приводит к поступлению грунтовых вод в каналы навозоудаления и разжижению навоза.

Отклонения от требований в системе уборки навоза приводят к значительному удорожанию его обработки. К тому же на фабрике компостов нет площадок для необходимой выдержки получаемого компоста для созревания и биотермического его обеззараживания.

Источник

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА — РЕФЕРАТЫ — Компостирование и виды компостов

1. Сущность использования компостов

2. Виды компостов и способы компостирования

2.1 Компостирование навоза

2.2 Торфяные компосты

2.2.1 Торфонавозные компосты

2.2.2 Торфонавознофосфоритные компосты

2.2.3 Торфожижевые торфофекальные и компосты

2.2.3.1 Приготовление торфожижевых компостов

2.2.3.2 Приготовление торфофекальных компостов

2.2.4 Торфоминеральные компосты

2.2.4.1 Торфоизвестковые компосты

2.2.4.2 Компосты с золой

2.2.4.3 Торфофосфоритные компосты

2.2.4.4 Торфоаммиачные (ТАУ) и торфоминеральноаммиачные (ТМАУ) удобрения (компосты)

2.2.5 Торфорастительные компосты

2.3 Навозноземляные и дерновонавозные копосты

2.4 Компосты из бытовых отходов и отходов с/х-го производства

2.4.1 Компостирование промышленных и бытовых отходов

2.4.2 Компостирование отходов сельскохозяйственного производства

2.5 Компосты с использованием дождевых червей

Список использованной литературы

В комплексе агротехнических мероприятий, обеспечивающих высокий и устойчивый урожай всех сельскохозяйственных культур, повсеместно большая, а в районах нечернозёмной зоны решающая роль принадлежит удобрениям.

Одной из основных причин низкой обеспеченности почв гумусом является недостаточный уровень применения органических удобрений, невысокое качество навоза, связанное с технологией его удаления, переработки и хранения. При сложившейся в области системе земледелия суммарные ежегодные потери органического вещества составляют 2,5 млн. т или 0,4 т с каждого гектара. Чтобы компенсировать эти потери, требуется вносить ежегодно на суглинистых почвах не менее 12 т, а на лёгких — 14-15 т органических удобрений на гектар пашни. Для создания положительного баланса гумуса их дозы должны возрасти — на 15-25%. Следует также иметь в виду, что в каждой тонне органических удобрений содержится по 12-14 кг NPK, в том числе 4-4,5 кг азота, 2,5-3 кг фосфора и 5-6 кг калия. Общая потребность в органических удобрениях по России оценивается в 814,1 млн. тонн, в пересчёте на подстилочный навоз.

Положительное влияние навоза и различных органических компостов проявляется не только в том, что они способствуют накоплению в почве гумуса. При длительном применении органических удобрений улучшаются физико-химические свойства почвы: увеличивается запас питательных веществ, снижается кислотность, повышается содержание поглощённых оснований, поглотительная способность и буферность, влагоёмкость, скважность и влагопроницаемость, почва обогащается микрофлорой, усиливается её биологическая активность, улучшается агрегатный состав, она меньше уплотняется. Большое значение имеют органические удобрения как источник микроэлементов, биостимуляторов, углекислоты и т.д.

Установлено также, что минеральные удобрения наибольшую отдачу дают при их совместном применении с органическими.

Использование компостов решает ряд важнейших сельскохозяйственных задач, связанных с утилизацией органических отходов с/х и не только производства, с получение дополнительных объёмов органических удобрений и улучшением их качества. Это значительно улучшает сопутствующий экологический эффект, предотвращает негативные для окружающей среды последствия сельскохозяйственного и промышленного производства, предоставляет экономить на добыче нового сырья путём вторичной переработки уже имеющегося.

1. Сущность использования компостов

Компостирование — биотермический процесс минерализации и гумификации обычно двух органических компонентов (иногда с добавками минеральных), уменьшающий потери питательных элементов одних (навоз, жижа и стоки, фекалии, помёт птиц, ОСВ и др.) с одновременным ускорением разложения других (торф, солома, опилки, бытовой мусор и др.) и переводом в доступные для растений формы. При компостировании органических отходов происходит биотермическое обеззараживание, компост нагревается до 600С, что убивает яйца и личинки мух и гельминтов, а также болезнетворные неспоровые микроорганизмы.

В органических компостах один из компонентов выступает в роли поглотителя влаги, аммиака, диоксида углерода и без компостирования слабо разлагается (торф, бытовой мусор, дерновая земля, солома), а другой (навоз, его жижа, фекалии, птичий помёт и др.) обогащён микрофлорой и содержит значительные количества легкоразлагающихся азотистых и безазотистых органических соединений.

Важны и часто необходимы и органо-минеральные компосты, которые повышают усвояемость растениями питательных элементов их компонентов, обогащают недостающие элементы, устраняют кислотность удобрения, предотвращают потери.

Компоненты компостов смешивают и выдерживают до тех пор, пока содержимое их не превратится в однообразную рассыпчатую массу.

2. Виды компостов и способы компостирования

2.1 Компостирование навоза

Навоз — основной вид органических удобрений во всех почвенно-климатических зонах страны. Эффективность применения навоза зависит от правильной его подготовки — компостирования. При компостировании навоз значительно изменяется и нередко при неправильной рыхлой укладке в штабеля теряет большое количество питательных веществ, в первую очередь — азота.

Различают четыре стадии разложения навоза.

1. Свежий, слаборазложившийся навоз. Солома при этом незначительно изменяет цвет и прочность.

2. Полуперепревший навоз. Солома приобретает тёмно-коричневый цвет, теряет прочность и легко разрывается. В этой стадии навоз теряет от 15 до 30 % первоначального веса.

3. Перепревший навоз. Это чёрная мажущая масса, в которой солома разложилась настолько, что нельзя различить отдельные соломины. При доведения до такой степени разложения навоз теряет около 50% первоначального веса.

4. Перегной (сыпец). В этой стадии навоз теряет до 75% первоначального веса и представляет собой рыхлую землистую массу. По мере разложения навоза содержание в нём азота, фосфора и других элементов возрастает. Это видно из данных таблицы 1.

Содержание питательных веществ в различных видах навоза и потери его веса (по Мамченкову И. П., 1962)

Показатели (% от веса свежего навоза)

Степень разложения навоза

Потери веса навоза

Свежий навоз не рекомендуется вносить в почву, потому что в нём иногда содержится большое количество семян сорняков. При компостировании навоза основная масса этих семян теряет всхожесть. Сильно соломистый свежий навоз, внесённый незадолго до посева, может оказаться малоэффективным или даже снизить урожай вследствие того, что микроорганизмы, разлагающие солому в процессе своей жизнедеятельности, поглощают большое количество растворимых соединений азота и фосфора.

1) Рыхлую укладку навоза, при которой он укладывается в узкие (не шире 3-4 м) штабеля (аэробный или горячий способ компостирования). Температура в навозе быстро поднимается и на 4-6 день достигает 600 и выше. Навоз в штабеле высотой 1,5-2 м или совсем не уплотняют или уплотняют после того, как он достаточно перегорит и температура в нём спадёт.

2) Существует ещё так называемый горячее-пресованный способ компостирования навоза. В этом случае навоз рыхло укладывают в штабель слоями 80-100 см. Каждый слой уплотняют, когда температура в нём поднимается до 55-600С

3) Широко применяется плотный, или холодный, способ компостирования навоза. В результате тщательного уплотнения свежего навоза при укладке его в штабеля высотой не менее 1,5-2 м температура в нём зимой не поднимается выше 20-250, а летом — выше 30-350.

Детальное изучение различных способов компостирования навоза показало, что чем выше при компостировании поднимается температура, тем больше теряется азота. Поэтому основное условие правильного компостирования для всех районов РФ, как в навозохранилищах, так и в поле — плотная укладка его в штабеля шириной не менее 3-4 м и высотой 1,5-2 м. При такой укладке навоз сильно не разогревается и потери азота бывают минимальными.

Очень популярны компосты из навоза и фосфорной муки и из навоза и простого суперфосфата. Установлено, что суперфосфат и фосфоритная мука способствуют увеличению скорости разложения органического вещества навоза, фосфор переходит в более подвижные формы, значительно сокращаются потери азота из навоза.

2.2 Торфяные компосты

В районах нечерноземной полосы имеются огромные возможности для увеличения производства высокоценных органических удобрений (компостов) путём широкого использования торфа, запасы которого практически не ограничены.

2.2.1 Торфонавозные компосты

Торфонавозные компосты готовят вблизи животноводческих помещений, в навозохранилищах или полевых штабелях. Отношение навоза к торфу в компосте зависит от качества компонентов и обеспеченности ими — зимой это обычно 1:1, а летом до 1:3. Для компостирования пригодны любые торфы с влажностью до 60%.

1) Послойное компостирование, которое возможно в любое время года; при этом торф слоем до 50 см разравнивают на подготовленных местах шириной 4-5 м и длиной в зависимости от возможностей. Затем покрывают его слоем навоза, который вновь покрывают торфом, затем вновь — навозом и т.д. Слои трва и навоза чередуют, пока высота штабеля не достигнет 2 м. Толщина слоёв зависит от принятого соотношения компнентов. Завершают укладку слоем торфа.

2) Очаговое компостирование предпочтительнее зимой, когда навоз по подготовленному (50-60 см) слою торфа размещают непрерывным или прерывистым слоем 70-80 см и шириной на 1,0-1,5 м меньше нижележащего торфа. При недостатке навоза его размещают прерывистым слоем (кучами) на торфе и, как в первом случае, со всех сторон укрывают торфом слоем 50-70 см Зимой штабель очагового компоста закладывают за 1-2 дня, обычно во время оттепелей, когда температура внутри него не опускается ниже 25-30 градусов.

Ценность компостирования торфа с навозом определяется тем, что торф отличаясь высокой поглотительной способностью, полностью связывает аммиак, который мог бы улетучиться из навоза при его хранении. Кроме того, под влиянием навоза устраняется кислотность торфа, создаются благоприятные условия для энергичной деятельности микроорганизмов, с помощью которых азот, содержащийся в торфе, переходит в аммиак и нитраты, то есть в соединения, доступные для питания. Особенно быстро это происходит, если температура в компосте достигает 50-600. Установлено, что под влиянием нагревания во влажной среде до 50-700 действие торфа как источника азота на урожай сельскохозяйственных культур превосходит действие обычного навоза.

2.2.2 Торфонавознофосфоритные компосты

Качество торфонавозного компоста резко повышается при добавлении к нему фосфоритной муки (1-3% от веса компоста).

Сравнительная эффективность торфонавозного и торфонавознофосфоритного компостов (по Мамченкову И. П., 1962)

Урожай (в ц с 1 га) при внесении компоста

Прибавка урожая от добавления в компост фосфоритной муки (ц/га)

Доля приготовления высококачественного торфонавознофосфоритного компоста необходимо применять хорошо проветренный торф (торфяную крошку) влажностью не более 50-70%. Под влиянием фосфоритной муки в компосте усиливается деятельность микроорганизмов, способных переводить азот воздуха в соединения, доступные для питания растений. Часто в торфонавознофосфоритном компосте не только полностью сохраняется азот, который содержится в компостируемом материале (навозе, торфе), но при благоприятных условиях дополнительно накапливается значительное кол-во связанного азота 20-25 кг на 20 т компоста.

2.2.3 Торфожижевые и торфофекальные компосты

Одним из крупнейших резервов повышения урожайности сельскохозяйственных культур являются навозная жижа и фекалии. К сожалению, навозная жижа и фекалии используются в крайне незначительном количестве. Между тем при компостировании торфа с навозной жижей и фекальными массами можно получать высокоценные органические удобрения, так как в них почти полностью сохраняется азот навозной жижи и фекалий, а питательные вещества торфа переводятся в соединения, усвояемые растениями.

2.2.3.1 Приготовление торфожижевых компостов

Их готовят с любым торфом, кроме известкового (содержание СаО более 5%), зимой в навозохранилищах или рядом с животноводческими помещениями, а летом в полевых штабелях или на осушённых торфяниках. На каждую тонну проветренного торфа в зависимости от влажности берут 1- 3 т навозной жижи и 1,5-2,0% от массы компоста фосфоритной муки. Торф укладывают в 2 смежных вала с корытообразным углублением между ними, в которое сливают навозную жижу. После поглощения жижи торфом массу сгребают бульдозером в штабеля, которые покрывают торфом, а при достижении температуры 600С уплотняют. В зависимости от свойств компонентов компоста и времени года массу выдерживают в течение 1-4 месяцев, затем применяют в качестве основного удобрения под различные культуры в таких же дозах, как подстилочный навоз. Торфожижефосфоритные компосты не уступают по эффективности хорошо приготовленному навозу.

Для приготовления компостов с жижей в зимнее время (чтобы предотвратить замерзание их) следует добавлять к торфу свежий навоз. Торф вместе с навозом укладывают слоями 50-60 см и каждый из них поливают навозной жижей. На 1 т проветренного торфа, в зависимости от его влажности, берут от 0,5 до 2 т навозной жижи Через 4-5 дней, когда первый слой компоста разогреется, закладывают второй такой же слой, затем — третий и т.д., до тех пор, пока высота штабеля не достигнет 1,5-2 м; каждый слой поливают навозной жижей. Зимой такие компосты лучше закладывать в навозохранилище.

2.2.3.2 Приготовление торфофекальных компостов

Их получают при компостировании фекальных масс торфом (можно соломой, городским мусором и другими слаборазлагающимися материалами). Это быстродействующее удобрение. В фекальной массе в среднем содержится 0,5-0,8% N, 0,2-0,4% Р2О5 и 0,3-0,4 K2O, азот в них на 70-80 % представлен аммиаком и мочевиной, да и фосфор с калием находятся в легкоусвояемых для растений формах. Высушенные фекальные массы — пудреты содержат около 2% N, 4% Р2О5, 2% K2O. Для уменьшения потерь азота при сушке фекальных масс к ним добавляют сухой торфяной порошок в кол-ве 8-10% их массы. Пудреты можно применять под декоративные и лубяные культуры в дозе 2-3 т/га; по эффективности не уступают эквивалентным дозам минеральных удобрений.

С санитарной, агрономической и экологической точек зрения фекальные массы лучше применять в виде компостов. Для приготовления их к 1 т низинного торфа влажностью около 70% добавляют до 0,5 т фекалий, к 1 т верхового 2 т, а при влажности торфа до 50% — 3,5 т фекалий. Компостирование при температуре 56-600С с последующим уплотнением — лучший способ обеззараживания, снижения потерь питательных элементов и ликвидации неприятного запаха фекальных масс. По эффективности торфофекальные компосты нередко превосходят навоз при эквивалентных по питательным элементам дозах на 30-50%.

Указанные виды компостов применяются как основное удобрение, вносят под плуг или даже под культивацию перед посевом сельскохозяйственных культур, а также для подкормки.

2.2.4 Торфоминеральные компосты

В качестве компонентов они могут содержать известь, золу, фосфоритную муку, жидкий аммиак и другие минеральные добавки.

Источник