Лесорастительные свойства почв лесной зоны

В лесной зоне занято (% площади): пашнями 6,3; сенокосами — 3,5; пастбищами и выгонами — 2; оленьими пастбищами — 7,3; лесами и кустарниками- 52,3; болотами- 22,1; неудобными и другими землями- 6,2.

На почвах зоны выращивается около 150 различных зерновых, кормовых, овощных и технических культур, в том числе пшеница, овес, рожь, ячмень, кукуруза, картофель.

Лесорастительные свойства почв определяются в значительной мере климатическими условиями, с которыми тесно связаны свойства почв и, прежде всего, их естественное плодородие. Наибольшим плодородием обладают дерново-подзолистые и дерновые хорошо дренированные почвы, на которых естественные насаждения имеют хороший рост и большой запас древесины. Далее идут подзолы и дерново-подзолистые глеевые почвы, которые формируются в избыточно увлажненных районах и поэтому обладают плохими водно-воздушными свойствами. Еще худшими свойствами обладают глееподзолы, мерзлотно-таежные, подзолисто-болотные почвы. Самые плохие лесорастительные свойства имеют торфяные и мерзлотные таежно-глеевые почвы.

Огромное влияние на лесорастительные условия оказывают уровень грунтовых вод и глубина залегания глея, глубина залегания суглинков, подстилающих пески. Лесорастительные свойства почв в значительной степени зависят от количества элементов питания и влаги в корнеобитаемом слое почвы. Обычно они меняются в зависимости от типа, вида и механического состава почвы.

Лесная зона имеет пониженное естественное плодородие почв. В северной тайге важнейшим фактором, снижающим продуктивность насаждений, является избыточное увлажнение, в Восточной Сибири — слой вечной мерзлоты. В европейской части страны нередки сухие песчаные массивы. Даже лучшие лесные почвы обычно имеют кислую реакцию, недостаточно высокое содержание нитратных форм азота, нередко обеднены фосфором и калием. Поэтому при выращивании леса необходима разработка мер по повышению плодородия почв с целью получения большего количества древесины и продуктов леса с единицы площади.

Для повышения плодородия почв необходима их правильная обработка. При обработке почвы следует создать мощный пахотный горизонт, для чего вспашку нужно производить на глубину 30-35 см; на переувлажненных почвах рекомендуется применять вспашки всвал, гребневую и плантажную для создания микроповышений; на заболоченных площадях проводят специальную осушительную сеть каналов. Большой эффект, особенно в питомниках, получается при применении удобрений и известковании кислых почв. Известкование почв целесообразно проводить не только в питомниках, но и под лесными культурами.

Для повышения плодородия лесных почв вносят органические удобрения, доза которых колеблется в пределах 20-40 т/га. В качестве удобрений можно использовать торф низинных болот, запахивая его в почву.

Древесные породы, особенно хвойные, хорошо реагируют на внесение минеральных удобрений. Дозы удобрений зависят от степени обеспеченности почв подвижными соединениями. В лесном хозяйстве, в питомниках при содержании калия и фосфора более 15 мг на 100 г почвы, удобрения не вносят. При содержании подвижных форм фосфора в супесчаных и легкосуглинистых почвах от 0 до 5 мг на 100 г почвы вносят 60 кг/га действующего вещества фосфорных удобрений, на тяжело- и среднесуглинистых соответственно 65-80.

Для лиственных пород доза удобрений на 20-30 % выше, чем для хвойных. Калийные удобрения вносят (одинаковыми дозами) независимо от пород в соответствии со степенью обеспеченности почв калием в дозах 30-40, 20-30 и 15-20 кг/га действующего вещества. Удобрения вносят через 1,5-2 года. На дерново-подзолистых почвах большой эффект имеют азотные удобрения, которые рекомендуется вносить, по данным Пушкинской почвенно-химической лаборатории, под хвойные и лиственные породы в следующих дозах (кг/га):

Содержание гумуса, % Хвойные Лиственные

Азотные удобрения могут быстро вымываться из почвы, поэтому их вносят через год, а при неблагоприятных условиях — через полгода.

Кроме минеральных и органических удобрений, применяют еще бактериальные (фосфоро- и азотобактерин). В небольших количествах вносят микроэлементы (кобальт, медь, бор, марганец, цинк и др.). В настоящее время удобрения дают хороший эффект при внесении их в приспевающие насаждения, причем, как показывают опыты, наибольший эффект получается от внесения 120-150 кг/га азотных удобрений, которые через 2-3 года повышают прирост примерно в 2 раза.

Плодородие почв можно повышать и путем создания смешанных насаждений. В этом случае целесообразно одновременно выращивать хвойные и лиственные породы, так как опад последних богат кальцием, магнием, серой, фосфором. При уходе за лесом следует вырубать больные и отставшие в росте деревья. Поверхность почвы при этом осветляется, ускоряется разложение подстилки, и круговорот веществ в лесу становится более интенсивным. При выращивании леса на почвах таежной подзоны очень важно вводить те породы, которые дают максимальную продуктивность на данных почвах, т. е. соблюдать принцип соответствия лесорастительных условий биологии древесных пород. Это также обеспечит интенсивный биологический круговорот воды и элементов питания.

Положительный эффект дают рыхление лесной подстилки и перемешивание ее с минеральной частью почвы, посев люпина, обогащающего почву азотом, создание микроповышений из порубочных остатков на переувлажненных почвах.

Источник

Глава 6. Лесорастительные свойства почвы и мероприятия по их улучшению.

6.1. Заключение о лесорастительных свойствах почвы.

Рассматриваемая почва относится к типу подзолистых. По механическому составу она является супесчаной, содержит мало гумуса, недостаточно обеспечена калием и фосфором, запас продуктивной влаги очень плохой, повышенная кислотность, вымывание зольных веществ. Все эти свойства являются неблагоприятными для роста любой растительности на данных почвах. Подзолистые почвы, образованные на материнских породах глинистого состава, могут хорошо удерживать влагу, осуществлять приток воздуха к корням растений. Поэтому здесь создаются благоприятные условия только для деревянистой растительности. Песчаный механический состав говорит о том, что данная почва плохо удерживает влагу и поэтому обеспеченность этой почвы водными запасами наблюдается только при близком залегании грунтовых вод или при неглубоком расположении материнской породы.

Повышенная кислотность почв также препятствует произрастанию различной растительности на данной почве, так как большинство культурных растений предпочитают слабокислую или нейтральную реакцию среды. Для того чтобы понизить кислотность почвы и подвести реакцию среды к слабокислой или даже к нейтральной применяют известкование, то есть внесение в почву извести. Под влиянием извести устраняется вредное воздействие на растения избытка подвижного алюминия и марганца и повышается содержание кальция. В результате улучшаются физические, физико-химические и биологические свойства почвы.

Из-за недостатка в почве фосфора и калия вносят фосфорные и калийные удобрения. Иногда применяют рыхление лесной подстилки, для того чтобы улучшить кислородный режим почвы. Также применяют зеленые удобрения, то есть зеленую массу растений-сидератов. В качестве растений-сидератов могут выступать бобовые культуры, однолетний и многолетний люпин и др. Зеленые удобрения улучшают водный, воздушный и тепловой режимы почв

6.2. Расчет норм внесения извести и удобрений (на примере лесного питомника)

Обоснование необходимости внесения удобрения в изучаемую почву было приведено выше. Правильное применение удобрений в сочетании с приемами регулирования вводно-воздушного режима обеспечивает необходимый уровень питания сеянцев и, следовательно, выращивания высококачественного материала.

Количество вносимых органических удобрений зависит от механического состава почвы и от вида удобрения. Дозы внесения удобрений рассчитываются для толщи почвы 0-25 см, т. е. Апах, с учетом горизонтов, ее составляющих, в нашем случае это горизонты Ао и С. Внесение удобрений в те или иные сроки должны быть связаны с потребностью растений в элементах питания, свойствами почвы и удобрений, метеорологическими условиями, с учетом благоприятного вегетативного периода в северных и северо-западных районах

Нормы необходимых удобрений рассчитывают исходя из обеспеченности почвы органическим веществом, доступными формами фосфора и калия по формуле: N = Д·100/В, кг/га, где: N – норма внесения конкретного удобрения, кг/га; Д – рекомендуемая норма внесения элемента питания, в кг/га по действующему веществу; В – содержание действующего вещества в конкретном удобрении, %.

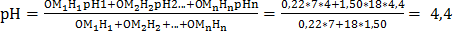

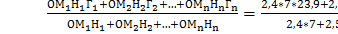

Определим средневзвешанное значение содержания подвижного фосфора Р2О5 в толще почвы 0 – 25 см, мг на 100 г почвы:

Р2О5 =

В нашей почве низкое содержание подвижного фосфора, следовательно необходимо внесение фосфорных удобрений.

По таблице определили, что в почву надо внести 60-70 кг/га удобрения по действующему веществу.

Для внесения используем суперфосфат двойной гранулированный (содержание элемента питания 40-50%), норма внесения удобрений равна:

N= (55*100)/45=122 кг/га.

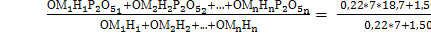

Определим средневзвешанное значение содержания калия К2О в толще почвы 0 – 25 см, мг на 100 г почвы:

К2О=

Почва обладает низким содержанием калия, следовательно надо вносить калийные удобрения.

По таблице определили, что в почву надо внести 30-40 кг/га удобрения по действующему веществу.

Для внесения используем калийную соль (содержание элемента питания 30-40%), тогда норма внесения этого удобрения равна: N=(45*100)/46=97,8 кг/га

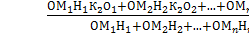

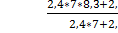

Определим средневзвешанное содержание гумуса в толще почвы 0 -35 см:

Содержание гумуса =

Содержание гумуса высокое. Удобрения вносить не стоит или же 20 т/га торфа.

Определим норму внесения извести:

Почва слабокислая или близкая к нейтральной. Внесение извести не требуется или небольшое количество.

При написании этой курсовой работы я приобрела навыки выполнения основных агрохимических анализов подзолистой почвы. Изучила ее морфологические, механические, водно-физические свойства, а также определила гигроскопическую влагу, потерю при прокаливании, содержание гумуса, фосфора и калия, определила кислотность почвы. А также научилась объяснять результаты лабораторных анализов почвы, давать заключение о водно-физических и химических свойствах почвы, которые определяют ее плодородие.

Я приобрела навыки разработки предложений по улучшению лесоводственных свойств почвы (на примере лесного питомника), также рассчитывать и расчет доз внесения удобрений и извести.

Полученные знания пригодятся мне в учебной практике, которая будет этим летом, а также в сельском хозяйстве при выращивании культурных растений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Почвоведение с основами геологии : Учебное пособие/ Под редакцией А.И. Горбылевой.- Мн.: Новое знание, 2002.-480 с

2.Скляров Г.А., Шарова А.С. Почвы лесов Европейского Севера. М.: Наука, 1970. 272с.

3. Лекционный материал

4. Блинов И.К., Забелло К.Л. Практикум по почвоведению. – Минск: Высшая школа, 1979г.-208с.

5. Победов В.С. и др. Справочник по применению удобрений в лесном хозяйстве. М.: Лесная промышленность, 1977. 184 с.

6. Калинина О.Ю. Методические указания к выполнению курсовой работы по почвоведению: агрохимические свойства почв и мероприятия по их улучшению.-Архангельск: Изд-во АГТУ, 2004. – 23с.

7. Вальков, В.Ф. Почвоведение[Текст]: учебник для вузов. / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. – М.: ИКЦ «МарТ», 2006. – 496с.

8. Ганжара, Н.Ф. Практикум по почвоведению[Текст]: учебник для вузов / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов, Р.Ф. Байбеков. – М.: «Агроконсалт», 2002.

Источник

Лесорастительные свойства и приемы повышения плодородия почв лесостепной зоны

Лесорастительные условия почв лесостепной зоны неоднородны. Наибольшим плодородием по запасам питательных веществ обладают черноземы. Они имеют благоприятный воздушный режим. При поселении леса на чернозёме увеличивается подвижность фосфора, калия и азота, и производительность, например, слабооподзоленных черноземов может оказаться несколько выше, чем типичных, в которых питательные вещества находятся в форме менее подвижных, менее доступных для растений соединений.

Общее содержание питательных веществ в светло-серых почвах ниже, чем в черноземах. Это следствие их оподзоленности, при которой уменьшается содержание оснований и гумуса, реакция становится кислой, разрушается структура и т.д. На светло-серых почвах наилучшие условия складываются для хвойных и мелколиственных пород, широколиственные породы, особенно дуб, имеют более низкую продуктивность. Серые и темно-серые лесные почвы более плодородны и обладают очень высоким лесорастительным эффектом.

Продуктивность насаждений на серых лесных почвах в значительной степени зависит от гранулометрического состава почв. На легких по составу почвах растут высокопродуктивные сосняки, а на очень сухих песчаных почвах их продуктивность резко снижается. На суглинистых почвах практически растут все древесные породы лесостепной зоны. Глинистые почвы наиболее продуктивны под широколиственными лесами с преобладанием дуба.

Лесорастительные свойства серых, темно-серых лесных почв и черноземов ограничиваются количеством влаги, недостаток которой ощущается в значительной мере на водоразделах. Положение участка по отношению к рельефу влияет также на лесорастительные условия почв. На южных склонах дефицит влаги ощущается более заметно, чем на северных, поэтому рост насаждений, особенно в молодом возрасте, тесно связан с местоположением по рельефу.

Практика показывает, что уже в лесостепной зоне влага часто становится решающим фактором плодородия почвы, поэтому мероприятиям по ее сохранению, накоплению и регулированию расходования следует уделять большое внимание. В лесу это может достигаться рубками уходов с целью большего или меньшего разреживания насаждения, особенно в период интенсивного роста (дуба 20-60 лет), а также подбором засухоустойчивых форм древесных и кустарниковых пород, регулированием густоты подлеска.

В лесостепной зоне развита эрозия почв, поэтому необходимо осуществлять противоэрозионные мероприятия: почвозащитные севообороты, полосное размещение посевов, обработку поперек склонов, бороздование, лункование, создание лесных полос.

Почвы лесостепной зоны, несмотря на высокое потенциальное плодородие и богатство основными элементами питания, хорошо отзываются на внесение удобрений, особенно азотно-фосфорных, так как здесь складываются благоприятные условия увлажнения. Внесением органических удобрений в почвах лесостепи необходимо поддерживать бездефицитный или положительный баланс органического вещества для предотвращения снижения содержания гумуса, ухудшения водно-физических свойств и биохимических процессов.

Наивысшей эффективности мероприятия по повышению плодородия почв лесостепной зоны достигают только при их комплексном применении.

Контрольные вопросы:

Назовите природные условия образования почв в лесостепной зоне.

Какие основные типы почв распространены в этой зоне?

Особенности формирования, строения, состава и свойств серых лесных почв?

Назовите основные подтипы черноземных почв лесостепи и их характеристика?

Охарактеризуйте условия формирования черноземных почв.

Назовите основные отличия черноземных почв от серых лесных почв.

Назовите основные приемы повышения плодородия почв лесостепной зоны.

Охарактеризуйте лесорастительные свойства почв лесостепи.

Источник