Что такое микологический анализ почвы

Плодородие почвы создает «живое вещество», состоящее из миллиардов почвенных бактерий, микроскопических грибов и других живых организмов. Чем больше в почве полезных микроорганизмов, тем больше в ней и других повышающих плодородие обитателей и, в конечном итоге, выше и качественнее урожай.

В последние годы вопросы защиты сельскохозяйственных растений в системе возделывания культур выдвигаются на передний план и являются особенно актуальными, так как уровень развития патогенной микрофлоры в почве и на семенном материале достиг критического значения. В семенном фонде большинства хозяйств, практически отсутствует здоровый материал, почти каждая партия семян в той или иной мере заражена различными патогенными микроорганизмами. Данная ситуация усугубляется из года в год, так как не соблюдаются основные элементы технологии возделывания культур.

Важным элементом управления фитосанитарным состоянием посевов является контроль состава почвенных микромицетов, так как состояние микробиоты является основой жизни в почве для культурных растений, обеспечивающей стабильность их урожая. Микологический состав почвы в агроценозах зависит от многих факторов, однако определяется в основном предшествующей культурой. Качественный и количественный состав почвенной микробиоты влияет на супрессивность почвы, ее антифитопатогенный потенциал и «здоровье» в целом.

Супрессивность почвы – это показатель почвенного здоровья, проявляемый в подавлении и /или элиминировании из почвенной фито- топатосистемы отдельных видов фитопатогенов, обусловленный совокупным действием биологических, физико-химических и агрохимических свойств почвы.

Патогенностью называют способность паразита вызывать инфекционный процесс, обусловленный метаболитами гриба.

Как правило накопление большого количества растительных остатков в поверхностном слое почвы существенно увеличивает популяцию микроорганизмов, которые являются возбудителями болезней растений.

Патогенные грибы способны сохраняться в почве в течение нескольких лет. Продолжительность выживания при отсутствии основных хозяев, подавляющих патогенов, зависит от того, в какой форме гриб сохраняется. Так, например, хламидоспоры видов Fusarium способны сохраняться в почве свыше 5 лет. Некоторые виды грибов, являясь обитателями почвы, могут сохранять жизнеспособность чрезвычайно долго, такие как Ophiobolus, Gibellina, Rhizoctonia, Phomopsis, Verticillium, Rhizopus, Pythium, Alternaria, Cercosporella и др., в связи с чем севообороты в борьбе с ними часто не дают должного эффекта.

В сезоне 2016 года специалистами Научно-Консультационного отдела компании «Агротек» было отобрано и проанализировано 102 почвенных образца из ризосферно-прикорневой зоны сельскохозяйственных растений различных агроклиматических зон Краснодарского края (рис. 1). Образцы были взяты из пахотного горизонта озимой пшеницы, озимого ячменя, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, томатов.

Для проведения микологического анализа почвы использовали оригинальные методики. Экспозиция опыта составляла 14-15 дней, с дальнейшей идентификацией видового состава грибов. Подсчитывали содержание КОЕ (колоне-образующие единицы), тысяч штук в одном грамме абсолютно сухой почвы.

Были выделены и идентифицированы различные микромицеты, в основном представители группы несовершенных грибов с различной трофической приуроченностью, пространственной и временной частотой встречаемости. Видовой состав патогенов достаточно широк.

Основными факторами, способствующими заболеванию, являются:

— низкий уровень агротехники,

— высокая насыщенность посевов в севообороте зерновыми культурами,

— поверхностная обработка почвы,

— присутствие в посевах сорняков из семейства злаковых,

— благоприятные метеорологические условия (особенно характерно это для районов с неравномерным выпадением осадков, где воздушные засухи являются частым явлением).

В результате проведенного микологического анализа образцов почвы было установлено, что доминирующими в комплексе выделенных почвенных грибов являются виды родов Fusarium spp., Alternaria spp., Botrytis spp., Stachybotrys spp., Verticillium spp. (рис. 1).

Рис. 1. График встречаемости основных патогенов в ризосферно-прикорневой зоне почв различных сельскохозяйственных культур в Краснодарском крае

Преобладание в патогенном комплексе микромицетов грибов-токсинообразователей (Fusarium spp., Verticillium spp., Alternaria spp., Stachybotrys spp.) свидетельствует о микотоксикозе почвы, в результате чего культурные растения испытывают стресс, а их прорастание, рост и развитие замедляются, питание нарушается, корневая система неспособна полностью усваивать питательные элементы из почвенного раствора.

Fusarium spp. сохраняется в почве, на растительных остатках, а частично и в самих растениях. Конидии этого гриба могут переноситься водой, насекомыми, орудиями производства и воздушными течениями, которые вызывают гниль корней в фазу всходов, а также может развиваться в течение всей вегетации, поражая листья и генеративные органы растения, значительно снижая его урожайность и качество продукции (рис. 2).

Рис. 2. Габитусы микроструктур патогенных почвенных грибов Fusarium spp., выделенных из ризосферно-прикорневой зоны сельскохозяйственных культур

При фузариозе поражаются сосудистая система (фузариозное увядание) и ткани растения (гниль корней, плодов и семян). При фузариозных увяданиях поражения и гибель растений происходят из-за резкого нарушения жизненных функций вследствие закупорки сосудов мицелием гриба и выделения им токсических веществ. У пораженных растений наблюдается плохое цветение, пожелтение и опадание листьев, потемневшие слаборазвитые корни, общее увядание. На срезе стебля и листьев видны темные сосуды. При температуре ниже +16 °С больные растения достаточно быстро погибают.

Высокая зараженность почвы грибами рода Fusarium spp. свидетельствует о биологической гибкости видов этого рода, позволяющей им вести как сапротрофный, так и патогенный образ жизни, поражая практически все сельскохозяйственные культуры, возделываемые в севообороте. Химическая защита также не позволяет решить проблему с фузариозной инфекцией (Коростылева Л., Горьковенко В. И др., 2006 г.).

Для борьбы с заболеваниями, вызванными грибами рода Fusarium необходимо соблюдать севооборот (в случае насыщения севооборота культурами, которые накапливают фузарии, — вести учет КОЕ патогена в почве), активизировать работу антогонистов за счет внесения органических удобрений или микробиологических препаратов при заделке растительных остатков в почву.

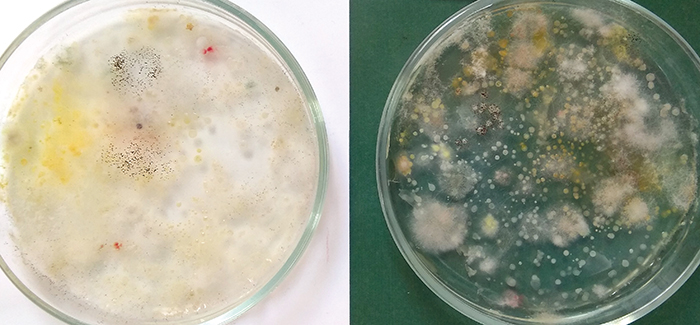

Грибы рода Botrytis spp. встречались только в образцах почвы с полей, где предшествующей культурой была сахарная свекла (рис. 3).

Рис. 3. Габитусы микроструктур патогенных почвенных грибов Botrytis spp., выделенных из ризосферно-прикорневой зоны сельскохозяйственных культур

Грибы рода Verticillium spp. вызывают различные заболевания многих сельскохозяйственных культур в севообороте, являясь полифагом (рис. 4).

Рис. 4. Габитусы микроструктур патогенных почвенных грибов Verticillium spp., выделенных из ризосферно-прикорневой зоны сельскохозяйственных культур

Гриб вызывает побурение и потемнение сосудов проводящей системы больных растений. В пораженных сосудах обнаруживается мицелий гриба, скопление камеди — гуммиобразного вещества, закупоривающего сосуды.

Возможно и быстрое увядание растений, когда они погибают без видимых причин заболевания. Продуцируемые возбудителем токсины нарушают физиологические процессы в растении, влияя на различные стороны его обмена веществ, что приводит к гибели растения. Широко распространено вертициллезное увядание овощных и плодовых культур.

Одной из основных причин снижения всхожести является наличие гриба Alternaria spp. Симптомы болезни могут быть разными и зависят от условий окружающей среды. К ним относятся изреживание всходов, увеличение непродуктивной кустистости, белоколосость, либо потемнение зерна в зоне зародыша (рис. 5).

Рис. 5. Габитусы микроструктур патогенных почвенных грибов Alternaria spp., выделенных из ризосферно-прикорневой зоны сельскохозяйственных культур

Грибы рода Stachybotrys spp., развиваясь сапрофитно на мертвых частях растений (стерне, соломе, засохших стеблях различных сорняков), принимают участие в разложении растительной клетчатки. В процессе своей жизнедеятельности патоген образует токсическое вещество, выделяемое им в субстрат (рис. 6).

Рис. 6. Габитусы микроструктур патогенных почвенных грибов Stachybotrys spp., выделенных из ризосферно-прикорневой зоны сельскохозяйственных культур

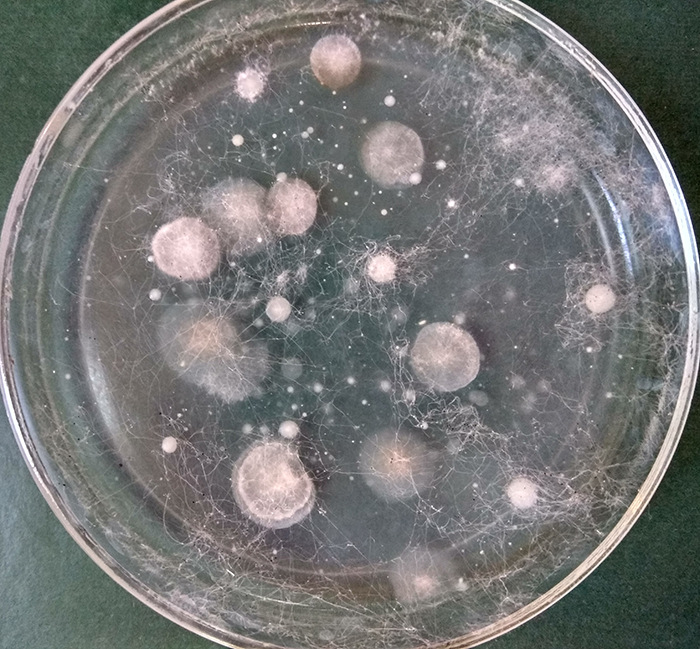

Из супрессивной микофлоры во всех представленных почвенных образцах были выявлены грибы рода Penicillium spp. (рис. 7). Однако, при отсутствии грибов рода Trichoderma spp. они также становятся вредными, т.к. выделяют токсины, вызывающие стресс у растений.

Рис. 7. Габитусы микроструктур патогенных почвенных грибов Penicillium spp., выделенных из ризосферно-прикорневой зоны сельскохозяйственных культур

Плесневые грибы рода Penicillium spp. входят в группу почвенных грибов-токсинообразователей и, в частности, угнетают развитие в почве азотфиксирующей бактерии Azotobacter chroococcum. Грибы рода Penicillium spp., как и большинство других плесневых грибов, не только используют питательные вещества зерновок, но и своими токсичными выделениями отравляют зародыш и ростки семян.

Таким образом, в результате отобранных и проанализированных проб встречались в основном патогены, поражающие корневую систему и вегетативные органы растений.

Доля фитопатогенов в обогащенной растительными остатками почве не должна превышать 15% от общего числа микромицетов, но как видно из полученных данных это соотношение не достигнуто. Традиционно степень супрессивности почвы определяется наличием в ней грибов рода Trichoderma (рис. 8).

Рис. 8. Габитусы микроструктур патогенных почвенных грибов Trichoderma spp., выделенных из ризосферно-прикорневой зоны сельскохозяйственных культур

Плодородием почвы можно управлять, обогащая ее прикорневые слои полезными микроорганизмами, создавая благоприятные условия для их развития и размножения. К таким условиям относятся внесение органических удобрений, использование сидератов, пожнивных остатков на поверхности почвы, сев многолетних трав. Это приводит к снижению плотности популяций патогенов и гармоничному природному сосуществованию различных обитателей микромира.

Источник

Микологический анализ почвы

Результаты исследования колоний почвенных грибов на вариантах Дискование, Вспашка и Ноу Тилл в независимом агрономическом исследовании от Direct.Farm по сравнению трех технологий возделывания на одном поле.

Микологический анализ почвы (оценка структуры и количества почвенных грибов) проводился по методике, описанной в методическом руководстве «Методы определения структуры комплексов почвенных актиномицетов и грибов», 1988 г.

Исследуемые варианты различались по количеству и свойствам грибов рода Penicillium (рисунок), которые составляли доминирующую группу в комплексе микромицетов.

На рисунке видно, что из образца с участка, где проводилось дискование, при посеве на среду выросло большое количество колоний пеницилла с красным пигментом – токсином, выделяемым грибом в окружающую среду. На участке, где проводилась вспашка, колоний пеницилла подобного рода меньше, а при нулевой обработке такие колонии были незначительными. Большое количество пенициллов с красным пигментом — признак почвоутомления.

Все исследуемые почвенные образцы отличались хорошей супрессивностью, так как в структуре микромицетов преобладали грибы-супрессоры: Penicillium, Aspergillus, Trichoderma, причём доля триходермы была существенной.

Патогены, вызывающие корневые гнили (Fusarium, Pythium и др.) не выявлены.

К сожалению каких то практических рекомендаций по результатам анализа грибной микрофлоры мы в отчете не получили, но знаем например, что грибы Penicillium вызывают плесневение семян.

Поэтому предлагаем обсудить, и ждем ваших мнений, что за почвоутомление такое на варианте с дискованием и не связан ли низкий показатель почвенных грибов с применением глифосата на варианте ноу тилл?

Источник

Микологический анализ почвы

«Почва – это не куча грязи. Почва – это преобразователь, это организм, который превращает сырьевую массу в ткани, порождающие всю органическую жизнь».

Уильям Брайант Логан

Почва является местом обитания для большого количества микроорганизмов, таких как бактерии, нематоды, вирусы, грибы и простейшие. Микроорганизмы почвы повышают ее плодородие, поддерживают устойчивость экосистем.

Под влиянием ферментов различных групп микроорганизмов органическое вещество проходит сложный путь биохимических превращений до стадии частичной или полной минерализации.

Нарушения агротехники, несоблюдение севооборотов, сокращение количества органики, вносимой в почву, длительное применение химических средств защиты растений и другие негативные факторы приводят к резкому ухудшению микробиологической активности почв, снижению общей численности почвенных микроорганизмов, уничтожению полезной биоты. В результате возникает микотоксикоз почвы, почвоутомление.

Последствия почвоутомления весьма разнообразны:

1) резкое снижение урожайности культур (слабый рост и развитие сельскохозяйственных культур вследствие пестицидного стресса, ненормированного фонового внесения удобрений, посева некачественного семенного материала);

2) нарушение агрохимического и биологического балансов (угнетающее действие на последующие культуры из-за ежегодного накопления пестицидов в почве даже в малых количествах, а также за счет увеличения доли технических культур с высокой пестицидной нагрузкой и уменьшения доли бобовых, сидератов, однолетних и многолетних трав);

3) структурная и биологическая непригодность почвы для выращивания растений (уплотнение почвы и снижение биологической активности, потеря способности к разложению пестицидов различных классов при ограниченном внесении биологических препаратов). В результате из агроэкосистем вытесняется полезная, супрессивная биота, а вредная, напротив, заселяет освободившиеся экологические ниши. В последние годы участились вспышки ряда вредоносных болезней, наносящих большой ущерб экономике растениеводства. Причины ухудшения фитосанитарного состояния полей различны, в том числе неэффективное протравливание семян и бесконтрольные обработки посевов фунгицидами, что приводит к росту запасов инфекции в семенном материале, пожнивных остатках и в почве.

Заселяя почву, фитопатогены и сапротрофы при определенных условиях продуцируют метаболиты, вызывающие ее фитотоксикоз. Именно под влиянием фунгицидов в почвенных микоценозах со временем увеличивается доля токсиногенных видов и форм микробиоты.

Вредоносность фитопатогенных грибов в почве и на растительных остатках снижают микроорганизмы – супрессоры. К ним относятся представители грибов рода Trichoderma spp. и отдельные виды родов Penicillium spp. и Aspergillus spp. Благодаря особенностям жизнедеятельности и выделению биологически активных веществ они играют важную роль в формировании микробиоценозов ризосферы и почвы, а также в росте и развитии растений. Эти микроорганизмы выполняют важнейшую роль в повышении плодородия почвы. Подавляя плотность почвенной фитопатогенной популяции, сапротрофные грибы повышают ее супрессивность. Поэтому при характеристике фитопатогенной нагрузки почвы необходимо обязательно учитывать степень ее супрессивности.

Супрессивность почвы (природная или индуцированная) – это совокупность ее биологических, физико-химических и агрохимических свойств, ограничивающих выживаемость и паразитическую активность почвенных фитопатогенов и некоторых других вредных почвенных организмов.

Состояние микробного сообщества почвы является чутким индикатором степени антропогенной нагрузки на экосистему. Нарушения его состава и структуры проявляются раньше, чем изменения физико-химических свойств почвы. Поэтому состояние почвенной микрофлоры является важным информативным показателем происходящих в почве изменений, и это делает целесообразным включение его в систему агроэкологического мониторинга, так как фитосанитарный мониторинг и прогноз заболеваний сельскохозяйственных культур не могут быть полноценными и достоверными без анализа и учета качественного и количественного состава микробиоты почв.

Специалистами «Центра агрономических исследований» на базе ГК «Агротек» в 2021 году было проведено более 100 микробиологических исследований образцов почвы из различных районов Краснодарского края. Выделение и идентификация эколого-трофических групп микроорганизмов проводились путем посева почвенных суспензий на плотные питательные среды.

В результате проведения микологических исследований установлено, что доминирующими в комплексе выделенных почвенных грибов являются микромицеты рода Fusarium spp., они были обнаружены в 80% проанализированных образцов. Вторыми по частоте выделения оказались патогенные грибы рода Cladosporium spp., обнаруженные в 37% образцов. Грибы родов Alternaria spp. и Verticillium spp. обнаружены в 17 и 15% образцов соответственно. Остальные патогены (Rhizoctonia spp., Stachybotrys spp. и другие) встречались реже – менее чем в 10% образцов.

Следует отметить, что грибы рода Trichoderma spp. были выделены всего в 8% образцов. В то время как присутствие в образцах почвы токсинообразующих грибов, являющихся представителями родов Penicillium spp. и Aspergillus spp. при полном отсутствии или небольшом количестве грибов рода Trichoderma spp. свидетельствует о низкой степени супрессивности почвы.

Таким образом, доминирование в структуре микробного сообщества фитопатогенных и токсинообразующих видов свидетельствует о состоянии глубокого стресса почвенного микробиоценоза и обосновывает необходимость активизации микробиологических процессов путем насыщения почвы полезной супрессивной микробиотой.

Механизм воздействия грибов рода Trichoderma spp. на патогенные микромицеты заключается в подавлении развития фитопатогенов за счет выделения высокотоксичных антибиотиков. При непосредственном контакте с мицелием патогена гриб-супрессор проникает внутрь гиф и подавляет рост клеток хозяина, а благодаря высоким темпам роста Trichoderma spp. колонизирует максимально возможное пространство и активно поглощает питательные вещества, что создает неблагоприятные условия для развития патогенов.

За счет снижения инфекционного потенциала почвы в результате работы супрессивных микромицетов растения в значительно меньшей степени поражаются корневыми и прикорневыми гнилями в период вегетации, что, в конечном счете, оказывает положительное влияние на качество и количество урожая сельскохозяйственных культур.

На основании полученных результатов исследований всем заказчикам были даны рекомендации по оздоровлению почв. Одной из рекомендаций является проведение дальнейшего мониторинга почвенных микроскопических грибов для изучения динамики восстановления супрессивных свойств почв. Повышение супрессивности почвы посредством обогащения ризосферы растений-хозяев антагонистами, регулирования ее физикохимических характеристик, а также применение специальных агротехнологических приемов препятствует инфицированию растений, не допуская их массового заболевания. Именно поэтому индукция супрессивности должна стать основным мероприятием в тактике оздоровления почв агроценозов и подавления почвенных фитопатогенов.

Источник