Морфологических свойств почвы

Морфологические свойства почв – это ее внешний облик, обусловленный сменой горизонтов. Система морфологических показателей почв опирается на визуальный анализ почвенного профиля. Основные морфологические признаки могут трансформироваться под влиянием следующих природных причин.

Строение профиля – это его внешний облик, обусловленный сменой горизонтов. Ход генетических горизонтов соответствует типу почвообразования. Естественных причин нарушений строения профиля несколько. Во-первых, такой причиной может быть перемешивание почвы при вывале деревьев, вынос материала из нижних горизонтов землероями и т. п. Это перемешивание сопряжено с эволюцией профиля и формированием серии горизонтов. Дальнейшая эволюция вывалов требует разных сроков, зависящих от степени вмешательства в почвенный профиль.

Во-вторых, причиной изменения в строении почв может быть смена биогеоценоза. В этом случае меняются многие морфологические признаки (цвет, структура, мощность горизонтов), могут появляться новые горизонты. Так, при смене леса суходольным лугом проявляется горизонт Ад, уменьшается горизонт А2, увеличивается А2В. Для полного формирования нового почвенного профиля в условиях южной тайги в среднем требуется от 600 до 1000 лет [11].

Мощность горизонтов – может меняться как в многолетнем, так и в годовом циклах. В первую очередь это относится к лесной подстилке. Весной и в начале лета ее мощность значительно больше, чем в августе или начале сентября (до нового осеннего листопада). Разница обычно достигает 1–2 см, а по запасам она равна массе опада. Если отмечается постоянная убыль или прибыль в массе подстилки, то следует говорить о трендовом изменении этого органогенного горизонта. Но у лесной подстилки есть также и многолетнее циклическое изменение, связанное с возрастом лесного биогеоценоза. Она достигает максимума в приспевающих древостоях, а в начальной и конечной стадии развития парцеллы она минимальна. Подстилка – единственный морфологический горизонт, который может изменять свою мощность в течение сезона, вплоть до полного исчезновения. Другие морфологические горизонты почв в течение года не меняют свою мощность или изменяют ее очень незначительно, в связи с набуханием и усадкой почв в цикле увлажнения – иссушения. Последнее относится к тяжело суглинистым горизонтам в районах, контрастных по водному режиму.

Цвет – признак, который в сухом состоянии стабилен, а во влажном очень быстро меняется. Из-за связи цвета с увлажнением при его описании всегда учитывается влажность. Цвет, указывая на присутствие в горизонте тех или иных соединений, является важным диагностическим признаком. Так, при сильном увлажнении, когда часть профиля временно представляет собой застойный гидрологический горизонт, может измениться не только выраженность цвета, но и сам цвет, и другие свойства почвы. В застойном горизонте через некоторое время могут появиться голубоватые, белесоватые, сизые тона, которые обычно являются признаком оглеения. В гумусовом темно-сером горизонте оглеение проявляется лишь сизоватым оттенком, что характерно для луговых и дерново-луговых почв. Сухой период может привести к полному исчезновению названных тонов.

Итак, цвет почвы – очень динамичный признак, он заметно меняется в течение сезона во многих почвах. Высушивание образца до воздушно-сухого состояния даже при хранении в лаборатории может существенно изменить цвет почвы. Стандартом при характеристике цвета следует считать индекс цвета по Манселлу для воздушно-сухой почвы, который следует давать при конечном описании почв.

Механический состав – это относительное содержание в почве частиц разной крупности. Поскольку механический состав, по сути, являясь внутренним (физическим) свойством почвы, распознается и по внешним (морфологическим) признакам и в значительной мере формирует другие внешние почвенные свойства – структуру и сложение, то все три перечисленные признака одновременно рассматривают как среди морфологических, так и среди физических свойств почвы. Особенности динамики механического состава почвы, так же как и двух других признаков – структуры и сложения, рассматриваются в данном курсе в разделе «Динамика физических свойств почвы».

Структура – совокупность агрегатов или структурных отдельностей разной величины, формы, пористости и прочности. Структура почвенных горизонтов может меняться в соответствии с изменением почвообразовательного процесса (например, смена БГЦ). Более подробно об изменчивости структуры будет сказано в разделе «Динамика физических свойств почвы».

Сложение – внешнее выражение плотности и пористости почв. Динамика плотности связана с механическим составом и структурой почвы и обсуждается в разделе «Изменение физических свойств почвы».

В целом морфологические свойства почв достаточно динамичны (за исключением гранулометрического состава), однако скорость формирования каждого из них сильно разнится. Оценка скорости формирования некоторых морфологических почвенных свойств приведена в табл. 1.

Итак, морфологические свойства почвы изменяются в течение жизни биогеоценов при их сукцессии, смене парцелл, а также при механическом перемешивании почвенной массы. Они отражают изменения на уровне физических и химических свойств, поэтому при изменении морфологических свойств следует ожидать существенной динамики и сопряженных с ними физических и химических свойств, как в пределах одной экосистемы, так и почвенного покрова и ландшафта.

Оценка скорости формирования некоторых морфологических свойств почвы (по Л. О. Карпачевскому, 1997)

| Морфологическое свойство | Период заметного изменения | Период сохранения остаточных следов | Время возникновения |

| влажность | минуты, часы | сутки | минуты |

| цвет | минуты, сезон | тысячелетия | минуты (насыщения), годы-тысячелетия |

| структура | сутки, сезон | столетия | годы-тысячелетия |

| мощность горизонта А1 | сезон | десятилетия | сезон-годы |

| мощность других горизонтов | годы, десятилетия | столетия | годы, столетия |

| новообразования (ортштейны) | сезон | десятилетия | годы, столетия |

| распространение корней | сезон | десятилетия | сезон, годы |

| магистральные трещины | сутки | столетия, тысячелетия | сезон-столетия |

| рыхлость сложения | сезон | сезон | сутки |

Антропогенное вмешательство наиболее значимо меняет морфологические свойства в почвах сельхозугодий и городов. Пахота затрагивает верхние 20–30 см почвенного профиля и приводит к появлению перемешанного горизонта Апах, отличающегося по цвету и структуре от аккумулятивного горизонта фоновых почв, появляется подпахотный горизонт. Строение верхней части профиля упрощается: нередко в состав Апах оказываются включены и горизонты А1А2 серых лесных почв или А2 дерново-подзолистых.

В городских почвах морфологические свойства меняются еще более радикально: появляются новые (урбик) или исчезают ранее существовавшие (А0, А2) горизонты, меняется мощность и окраска исходных горизонтов, иногда естественные горизонты перемешиваются или полностью уничтожаются. В городских почвах отмечается большое количество антропогенных включений, скелетный материал представлен в основном строительным и бытовым мусором. Профиль оказывается настолько трансформирован, что для почв городов создана своя классификация, опирающаяся на морфологические особенности, присущие только этим почвам [2].

Источник

Научная электронная библиотека

5. Морфологические характеристики почв

Морфологические признаки – внешние признаки почвы, по которым ее можно отличить от породы, друг от друга, судить о направлении и степени выраженности почвообразовательного процесса.

Внешние признаки почв отражают внутренние процессы, происходящие в них, их происхождение (генезис), историю развития.

Строение почвенного профиля – общий вид почвы со всеми почвенными горизонтами.

Генетические почвенные горизонты – однородные, обычно параллельные поверхности слои почвы, составляющие почвенный профиль, различаются между собой по морфологическим признакам.

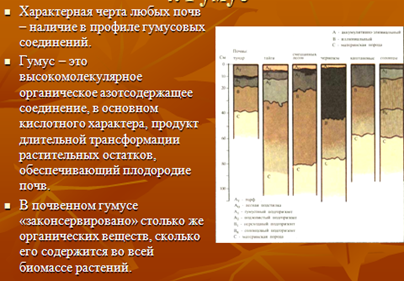

Гумусовый (А1) – гумусово-аккумулятивный самый темный горизонт с максимальным содержанием органических соединений (рис. 28).

Пахотный горизонт (Апах) – измененный продолжительной обработкой поверхностный горизонт, сформирован из различных почвенных горизонтов на глубину постоянной обработки. От нижних слоев отделяется ясной ровной границей.

Рис. 28. Гумусовые горизонты почв

Элювиальный, вымывной (А2) – горизонт, из которого органические и минеральные вещества выносятся в нижние слои.

Иллювиальный, вмывной (В) – горизонт, в котором аккумулируются соединения и коллоиды, вмываемые из верхних слоев. По характеру и сложению может расчленяться на В1 и В2. По преобладающему виду накопленных соединений различают: Вh, Вk, Вs – соответственно горизонты накопления гумуса, карбонатов, солей.

Иллювиирование – процесс накопления различных веществ в профиле, мигрирующих с нисходящими токами почвенной влаги, чаще в гравитационной форме, как результат элювиирования, включая элементарный процесс выщелачивания. В результате формируется один или несколько иллювиальных горизонтов.

– глинистые частицы, образованные в процессе лессиважа;

– аморфные полуторные окислы и ил, как следствие подзолистого процесса (кислотный гидролиз);

– оксиды железа и алюминия в свободной форме или связанные с гумусом в песчаных почвах бореального пояса;

– набухающие глины с обратимой коагуляцией в результате солонцового процесса;

– кальцит, гипс, соли, залегающие отдельными горизонтами или совместно.

Лессиваж (иллимеризация) – процесс перемещения в профиле почв илистой фракции без ее химического разрушения.

Материнская (почвообразующая) порода (С) – слабо затронутая почвообразованием.

Подстилающая порода (D), не затронутая почвообразованием.

Основные формы переходов горизонтов в почвенном профиле

Это один из критериев интенсивности почвообразования, диагностический признак. Различают следующие виды.

1. Ровная граница. Выражена у большинства почв при постепенном переходе между слоями. Есть и в пахотных горизонтах.

2. Волнистая граница. Мелковолнистая с разницей высот менее 5 см, средневолнистая – 5–10 см, сильноволнистая – более 10 см.

3. Языковатая граница. Мелкоязыковатая – глубина затеков до 5 см, глубокоязыковатая – более 10 см. Отношение глубины языка к их ширине 2–5 см. При большей ширине граница будет затечной.

4. Затечная граница – у почв с потечным характером гумуса (криогенные) или подвергшихся очень глубокому периодическому растрескиванию. Глубина затеков к их ширине превышает 5 см.

Характер перехода между горизонтами

1. Резкий. Граница может быть выделена на стенке разреза ножом с неопределенностью 1–2 или 3 см при любой форме границы.

2. Ясный – граница прослеживается четко и может быть выделена на стенке с неопределенностью 1–3, 2–5, 3–6 см. Характерен для нижней части горизонта А2 подзолистых почв и гумусовых слоев черноземов, сильно оглеенных горизонтов.

3. Заметный – граница шириной 3–5 см. Встречается в нижней части профиля элювиально-иллювиальных почв.

4. Постепенный – более 5, иногда 6–10 см. Характерен между горизонтами красноземов или ферраллитных почв, подгоризонтами гумусового горизонта черноземов.

Мощность почв – ее вертикальная протяженность, толщина от поверхности до глубины залегания материнских пород.

У различных типов почв она колеблется в среднем от 50 до 150 см. Для черноземов, каштановых и луговых солонцов при мощности горизонта АВ менее 30 см – почвы маломощные, более 30 – мощные.

Окраска почвы – наиболее доступный и заметный морфологический признак. Гумус окрашивает горизонты в черные, темно-серые тона, оксид железа – в ржаво-охристый цвет, кремнезем и карбонат кальция придают почве белесую окраску. На окраску также влияют влажность почв (сухие почвы более светлые) и структурное состояние (распыленные, бесструктурные почвы кажутся светлее структурных).

Влажность почвы. В полевых условиях по степени увлажнения почвы различают следующие категории:

• сухая – при раздавливании комков пыли, наличие влаги не ощущается; свежая – не пылит, при сжатии не крошится, прохладная;

• слегка увлажненная – холодит руку, при подсыхании светлеет;

• влажная – при сжатии слипается, деформируется, оставляя следы пальцев, при подсыхании заметно светлеет;

• сырая – при сжатии вода не просачивается, почва липнет к ладони, оставляя след;

• мокрая – из зажатого в руке комка почвы выделяется влага.

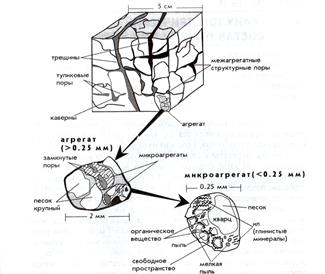

Структура почвы – взаимное расположение структурных отдельностей (агрегатов), на которые способна распадаться почвы. Обязательным условием формирования структуры является наличие мелких механических элементов и клеющего материала в виде гумуса и глины, которые находятся в коллоидном состоянии. В результате их взаимодействия, адсорбции и коагуляции под влиянием растительных сообществ и микроорганизмов образуются органо-минеральные агрегаты разной величины и формы (рис. 16, 17).

Структурные агрегаты (отдельности, педы) представляют собой почвенную отдельность определенной формы с ясно очерченными поверхностями граней (Шоба и др., 2012).

Сложение почв – расположение почвенных частиц и структурных агрегатов относительно друг друга, внешнее выражение плотности и пористости почв.

Характеристика почв и горизонтов по сложению

Слитые. Очень плотное прилегание частиц, почти без скважин и пор. Характерен для иллювиальных горизонтов солонцов и бесструктурных глинистых почв. Лопатой вскопать не возможно, только ломом разбить. От ножа остается черта на стенке почвенного разреза. При нажиме нож входит в почву на 2–3 мм.

Плотные. Почвы с трудом поддаются копке. Характерна для суглинистых и глинистых почв, обогащенных коллоидами. Нож входит на 1–2 см.

Рыхлые. Слабо уплотненные почвы. Наблюдаются в суглинистых и глинистых хорошо оструктуренных гумусовых горизонтах, в пахотном слое почв после их обработки. Нож входит в почвенный горизонт на 2–5 см.

Рассыпчатые. Сыпучая масса в сухом состоянии. Такое сложение характерно для песчаных и супесчаных малогумусных почв.

Пористость зависит от размера и формы пор и трещин внутри структурных отдельностей или между ними.

Тонкопористые почвы хорошо пронизаны порами диаметром менее 1 мм; пористые – размер пор 1–3 мм, губчатые имеют пустоты в почве размером 3–5 мм; у ноздреватых (дырчатых) размер пустот составляет 5–10 мм; ячеистые, диаметр пор превышает 10 мм; трубчатые – пустоты в форме каналов, прорытых землеройкой, биотой.

Гранулометрический состав почвы – сочетание в почве частичек разного диаметра: песка, пыли, глины, ила. В полевых условиях его определяют визуально, органолептически (табл.2, рис. 26, 27. табл. 2).

Рис. 27. Схема агрегатного строения почвы по Е. В. Шеину, 2005

1. Кубовидный тип

Глыбистая Крупнокомковатая Комковатая Мелкокомковатая

Крупнозернистая Зернистая Мелкозернистая Пылеватая

Крупноореховатая Ореховатая Мелкоореховатая

2. Призмовидный тип

|  |

3. Плитовидный тип

Пластинчатая Листовая Скорлуповидная Чешуйчатая

Рис. 30. Формы структурных отдельностей (по С. А. Захарову)

Таблица 2. Показатели «мокрого» способа определения

гранулометрического состава почв в поле (по Н. А. Качинскому)

Гранулометрический состав

Морфология при испытании

Шнур не образуется.

Слипается, но шнур не скатывается.

Шнур, разрушается при раскалывании.

Шнур сплошной, распадается

при свертывании в кольцо.

Шнур сплошной, кольцо с трещинами.

Шнур сплошной, кольцо без трещин.

Новообразования – скопление в генетических горизонтах почв веществ, морфологически отличных от основной массы, но являющихся продуктами почвообразования.

Новообразования химического происхождения – результат химических процессов, осаждение на месте образования, перемещение (оксиды железа, карбонаты кальция, гипс, легкорастворимые соли, и др.

Морфология карбонатных новообразований по В. А. Ковде (1985):

Присыпки, налеты, корочки, выцветы, псевдомицелий чаще всего образованы тонкими кристаллами.

Пятна, прожилки, трубки выпадают из раствора в осадок вокруг корешков в полостях, оставленных насекомыми и корнями. Обычно они свидетельствуют о влиянии грунтовых вод или болотном режиме в прошлом или настоящем.

Пласты, плиты и горизонты цементации – плотные, почти непроницаемые горизонты, целиком состоят из СаСОз.

Конкреции, стяжения. В зависимости от консистенции и размеров среди них различают «белоглазку» (белые, мучнистые скопления округлой и овальной формы), «журавчики» (твердые, угловатой формы), лёссовые «куклы» (5–10 см диаметром, ветвистые стяжения углекислого кальция и оксидов железа).

Новообразования биологического происхождения (животного и растительного) различаются по видам: червоточины (извилистые ходы червей), капролиты (экскременты дождевых червей в виде клубочков), дендриты (узелки мелких корешков на поверхности структурных отдельностей), корневины (сгнившие крупные корни), кротовины (пустые или заполненные поры роющих животных).

Включения – это вещества органического или минерального происхождения, наличие которых не связано с почвообразованием. Например, обломки горных пород, раковины моллюсков, остатки корней и стволов, следы жизнедеятельности животных, антропогенные включения.

1. Литоморфы – обломки камней, галька, валуны, случайно рассеянные в почве, характеризующие ее состав и строение.

2. Криоморфы – формы льдистых образований, связаны с сезонным или многолетним промерзанием – льдистые прожилки, конкреции, линзы, прослои.

3. Антропоморфы – обломки кирпича, осколки стекла, фарфора, керамика, остатки захоронений, построек, металлические предметы.

4. Биоморфы. а) кости, раковины; б) захороненные остатки корней, стеблей, стволов; в) окремнелые, обызвестковые, загипсованные, ожелезненные остатки растений.

Источник