Шпаргалки к экзаменам и зачётам

студентам и школьникам

Растеневодство — Система удобрения

Система удобрения

Система удобрения—это комплекс организационно агротехнических мероприятий для получения запланированных урожаев и непрерывного повышения плодородия почвы с помощью различных удобрительных средств.

Комплекс включает не только теоретическое обоснование размещения видов удобрений в севообороте и творческое практическое осуществление этих разработок, но и экономически обоснованную организацию мероприятий, связанных с заготовкой, хранением, транспортировкой и внесением удобрений. Без научна обоснованной и четко разработанной с учетом реальных возможностей хозяйства системы удобрения не приходится говорить о получении высоких и устойчивых урожаев.

Поскольку практически нет двух хозяйств с одинаковыми возможностями, то не может быть и единой системы удобрения. Общими остаются основные требования к ее построению, которые следует учитывать.

1. Направление развития и перспективы интенсификации хозяйства, а также реальный уровень его химизации, необходимость и возможность применения органических удобрений, извести, гипса и т.д.

2. Климатические и почвенные условия хозяйства.

3. Биологические особенности возделываемых культур и планы по их урожайности.

4. Наличие результатов опытов по изучению действия удобрений в хозяйстве или близлежащих исследовательских учреждениях.

В правильно составленной системе удобрения предусматривается получение прибавки урожая не только за счет прямого действия, но и последействия вносимых удобрений.

Основное звено системы—полное использование в условиях хозяйства всех источников накопления местных органических удобрений и в первую очередь навоза.

В условиях кислых подзолистых и торфяных болотных почв важнейшей составной частью общего комплекса будет известкование. Важно учесть, чтобы возделывание требовательных к реакции среды культур по севообороту совпадало с наибольший ‘ действием извести.

Необходимый элемент системы удобрения—составление баланса питательных веществ. Подсчитывают, сколько вынесут планируемые урожаи азота, фосфора, калия, сколько питательных элементов будет восполнено заделкой навоза, сколько азота оставят в почве многолетние и однолетние бобовые, сколько потребуется минеральных удобрений. Следует иметь в виду, что на почвах, бедных органическим веществом, для получения высоких урожаев должен быть обеспечен бездефицитный баланс азота, т. е. все его количество, выносимое растениями, за вычетом поступающего с навозом и накапливаемого бактериями, должно быть дано с минеральными удобрениями. Только на почвах, богатых органическим веществом, особенно в севооборотах с паровым полем, можно рассчитывать на мобилизацию некоторого количества азота почвы.

Для поддержания баланса фосфора необходимо, чтобы и почве был создан необходимый уровень содержания фосфатов, лишь тогда можно вносить фосфорные удобрения по выносу их планируемыми урожаями. На почвах, бедных подвижными фосфатами, и при отсутствии возможности создать их запас внесением удобрений всегда есть риск не получить планируемого урожая.

При ограниченном количестве фосфорных удобрений исключительную роль играет внесение их в рядки при посеве зерновых, гороха, гречихи и др. или в борозды при посадке картофеля в дозе 10—20 кг P2O5 на 1 га.

Калийные удобрения в большинстве случаев вносят с учетом потребности культур в них и возможной мобилизации калия из почвы.

При проектировании системы удобрения предусматривают не только дозы и виды, но и формы удобрений, размещение их под отдельные культуры, время и способы внесения.

Установлено, что внесение калийных удобрений и особенно фосфорных в запас (на два-три года) дает такой же результат, как и ежегодное их применение. Поэтому фосфорные и калийные удобрения могут быть внесены в повышенной дозе с расчетом использования несколькими культурами.

Система удобрения рассчитывается на различную насыщенность севооборотов удобрениями: на ближайшее время и на перспективу. Для севооборотов животноводческо-зернового направления и кормовых севооборотов можно ориентироваться на такую насыщенность удобрениями.

Общее количество минеральных удобрений в стандартных туках в первом варианте составит 2,5—4,5 ц, во втором—6,7— 10 ц на 1 га. В первом варианте можно получить урожайность 20—30 ц, во втором—50—60 ц кормовых единиц с 1 га.

Примерная насыщенность удобрениями

(навоз — в т на 1 га, минеральные удобрения — в кг действующего

вещества на 1 га)

Известно что в состав растений входит очень много химических элементов (свыше 60). Однако к безусловно необходимым относятся семь элементов: азот, фосфор, калий, сера, железо, кальций, магний. Кроме того, для получения высокого урожая обычно требуется обеспечить растения в небольшом количестве еще микроэлементами, такими, как бор, марганец, молибден, медь, цинк.

В среднем в урожаях сельскохозяйственных культур содержится относительно устойчивое количество основных питательных веществ. В значительных количествах растения потребляют кальций и магний. При уровне урожайности зерновых 20—30 ц с 1 га они выносят из почвы от 20 до 40 кг кальция (СаО) и почти столько же магния (Mg0), а бобовые травы и овощи потребляют кальция в 10 раз больше, чем зерновые. Много выносят растения и серы (от 15 до 75 кг на 1 га). Микроэлементы используются растениями в значительно меньших количествах. Например, зерновые выносят бора (В) от 21 до 42 г на 1 га, марганца (Мn) 200—300 г, цинка (Zn) 300 г, меди (Си) от 25 до 160 г на 1 га.

Источник

Насыщенность севооборота удобрениями

Насыщенность севооборота удобрениями характеризует уровень химизации. Она выражается в т/га органических и кг/га минеральных удобрений в год и рассчитывается по формуле

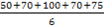

Н=

где Д — доза азотных, фосфорных, калийных и органических удобрений под первую, вторую и последующие культуры, кг/т, т/га;

Кп — количество полей в севообороте.

В нашем полевом севообороте насыщенность минеральных удобрений составляет

HN =

H Р205 =

H К20 =

Насыщенность органических удобрений составляет

Н орг.уд. =

В свою очередь в кормовом севообороте она составляет

HN =

H Р205 =

H К20 =

Полученные данные вносят в таблицы 51 и 52.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С УДОБРЕНИЯМИ

При работе со средствами химизации необходимо хорошо знать шиитарные правила и технику безопасности по разгрузке-погрузке, транспортировке и внесению минеральных и органических удобрений и мелиорантов.

Планирование материально-технической базы и решение оперативных вопросов должно быть направлено на обеспечение экономической эффективности применения средств химизации при сохранении здоровья людей, животных и улучшение состояния окружающей среды.

Основные правила техники безопасности. Необходимо знать химическую и санитарную характеристику средств химизации, с которыми предстоит работать. В хозяйствах должен быть организован строгий учет поступления и расхода всех средств химизации с сертификатами и характеристиками препаратов. Ответственные за эту работу лица назначаются специальным приказом соответствующей организации, они несут материальную и иную ответственность согласно действующему законодательству.

К работе со средствами химизации могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр (при наличии медицинской справки). Беременные и кормящие женщины, а также лица с заболеваниями органов дыхания к работе со средствами химизации не допускаются.

Перед началом работ необходимо проводить инструктаж с работниками, непосредственно выполняющими операции по хранению, транспортировке и применению средств химизации. Проведение инструктажа нужно фиксировать в специальном журнале, где инструктируемый обязательно должен расписываться. Правила техники безопасности и санитарные правила при обращении с удобрениями вывешивают и в помещении склада.

Работник арендного и других видов подряда, приобретая средства химизации, должен пройти инструктаж на выполнение той или иной операции по их применению в районном объединении по химизации.

Ежегодично специалисты хозяйств составляют конкретный план применения удобрений с учетом принятых нормативов при консультации проектно-изыскательскими станциями химизации и утверждают их с руководителями хозяйств. В этих планах предусматривают дозы и способы внесения средств химизации. Указанные планы подлежат строгому исполнению. Все изменения, связанные с обеспечением технологического процесса согласовывают с главными специалистами хозяйства.

Для получения и транспортировки с прирельсового (пристанционного) склада, с завода или базы химизации минеральных удобрений, известковых материалов должен быть задействован специализированный транспорт. Для перевозки химических препаратов выпускаются закрытые автомобили-самосвалы и специализированные автомобили.

При работе с удобрениями на складе все работающие должны надевать рекомендуемую для данного вида работы спецодежду и защитные приспособления: комбинезон, рукавицы, очки, респираторы или (при работе с жидким аммиаком) противогазы.

В складе, где хранят аммиачную селитру, нельзя курить, пользоваться открытым огнем и обогревательными приборами. Возникший пожар следует тушить только водой. При тушении пожара необходимо пользоваться противогазом, чтобы избежать отравления выделяющимися окислами азота.

При попадании жидких азотных удобрений на кожу их необходимо быстро смыть водой. При сильном поражении кожи аммиаком н местах поражения делают примочки 5%-ным раствором уксусной, лимонной или соляной кислоты. При отравлении газовой аммиачной смесью пострадавшего до прихода врача следует вывести на чистый воздух и отпаивать теплым молоком с водой (1 чайная ложка на стакан молока). При прекращении дыхания пострадавшему необходимо немедленно сделать искусственное дыхание. На месте работы постоянно должны быть запас чистой воды и аптечка.

Перевозка продуктов питания, питьевой воды и предметов домашнего обихода вместе с минеральными удобрениями запрещается.

Запрещается перевозить людей в кузовах прицепов, разбрасывателей, на прицепных устройствах, крыльях тракторов, лестницах минераловозов, на подножках, в самосвалах и кузовах, специально не оборудованных бортовых автомобилей и т.д.

Во время внесения удобрений нельзя находиться вблизи разбрасывающих органов машины, а при работе дисковых разбрасывателей — ближе 50-80 м от них. Загрузку машин удобрениями можно производить только при полной их остановке. Все приводы машины должны быть закрыты щитами. Смазку и регулировку рабочих органов следует проводить только при полной остановке машины и выключенном двигателе трактора. Нельзя находиться между трактором и машиной при транспортировке и внесении удобрений. Скорость движения машины при внесении удобрений не должна быть выше установленной техническими условиями.

Запрещается вносить жидкие органические удобрения дождеванием ими разбрасыванием в 30-метровой зоне от линий электропередач.

Работы, связанные с утилизацией навоза, нужно выполнять в спецодежде. Категорически запрещается спускаться в колодец или Мямиосборник без противогаза и предохранительного пояса с веревкой. Предварительно в колодце, соблюдая меры безопасности, скопившийся газ удаляют выжиганием.

При непрерывной работе в респираторе с удобрениями рекомендуется делать пятиминутные перерывы через каждые полчаса работы. По окончании работы с удобрениями следует принять душ. Строгое соблюдение правил техники безопасности и санитарных правил предотвращает несчастные случаи и производственные травмы у работающих с удобрениями и другими химическими средствами.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Одним из факторов роста продуктивности земледелия является интенсивное применение минеральных удобрений, за счет которых обеспечивается получение примерно половины выращиваемых в республике зерна и овощей, третьей части картофеля.

В странах Западной Европы и США в настоящее время около трети всей сельхозпродукции получают за счет минеральных удобрений.

Однакo минеральные удобрения являются одним из источников загрязнения окружающей среды. Но полный отказ от них приведет к катострафическому сокращению производства продовольствия и к голоду. Поэтому единственно возможный путь улучшения экологической ситуации — не отказываться от удобрений, а коренным образом улучшагь технологии их применения, используя рациональные дозы и соотношения, правильно их хранить, наладить четкий контроль за качеством продукции сельского хозяйства.

Основные причины загрязнения природной среды удобрениями, их потерь и непроизводительного использования следующие:

1. несовершенство технологии транспортировки, хранения, тукосмешания и внесения;

2. нарушение агрономической технологии применения удобрений в севообороте под отдельные культуры;

3. низкое качество минеральных удобрений;

4. водная и ветровая эрозия почв;

5. интенсивное использование различных промышленных, городских и бытовых отходов в качестве удобрения без систематического и тщательного контроля их химического состава.

Концепция экологически чистого земледелия должна предусматривать такую систему применения удобрений, которая обеспечивала бы получение растениеводческой продукции высокого качества (в пределах действующих стандартов) с допустимым содержанием нитратов, тяжелых металлов и других вредных ингредиентов, исключала бы загрязнение окружающей среды и в то же время обеспечивала планируемую урожайность.

Существуют организационные, агротехнические и химические мероприятия по охране окружающей среды. К организационным мероприятиям относятся: рациональное размещение складов удобрений и площадок для хранения навоза, исключающее вымывание удобрений талыми и ливневыми водами. Склады размещаются на расстоянии не менее 500 м от открытых водоемов. Перевозить удобрения нужно в специально оборудованном транспорте. Неиспользованные в течение дня удобрения должны быть возвращены на склад.

К агротехническим мероприятиям относятся: применение дифференцированных (расчетных) норм удобрений, соблюдение сроков и способов их внесения.

Загрязнение окружающей среды нитратным азотом происходит и основном из-за несбалансированного применения азотных удобрений и необоснованного завышения их доз под отдельные культуры.

Доля азота удобрений в общих потерях его от вымывания (по результатам исследований), составляет 10-15%, остальная часть потерь — азот почвы. В целом способность почвы удерживать питательные элементы определяется ее разновидностью: песок корнеплоды > зерновые > кормовые травы.

Зaгрязнение не наблюдается, если минеральные удобрения вносят в строгом соответствии с планами их применения, разработанными на ЭВМ, в которых дозы и соотношение элементов минерального питании установлены с учетом основных почвенных характеристик: типа и гранулометрического состава, запаса питательных веществ, степени кислотности, уровня планируемой урожайности и т.д. Такая система обязательно содержит ограничение максимальных доз азотных удобрений, которые не рекомендуется превышать при любых проектных уровнях урожайности культур.

По данным Белорусского НИИ почвоведения и агрохимии и Белоруского НИИ картофелеводства и плодоовощеводства, для районированных в настоящее время сортов предельные дозы азота под картофель составляют 120, кормовую и полусахарную свеклу — 150-180, кукурузу на силос — 150, капусту — 150, свеклу столовую и томаты — 120, морковь, огурцы — 90 кг действующего вещества на 1 га. Более высокие дозы не способствуют повышению урожайности, усиливают ннттание растений, снижают качество продукции. Во влажные годы с большим количеством пасмурных дней дозы азота должны уменьшаться. При возделывании зерновых культур рекомендуемые дозы азотных удобрений необходимо корректировать по данным почвенной и растительной диагностики, что позволит регулировать состояние азотного режима почвы в течение периода вегетации.

С каждым конкретным полем нужно работать индивидуально: одинаковых полей нет и доза конкретной подкормки азотом должна определяться, прежде всего, весенним запасом азота в корнеобитаемом слое почвы с учетом фосфорно-калийного фона, а также физиологического состояния растений и густоты посева. При проведении подкормок с учетом данных диагностики в среднем можно добиться экономии до 20 кг/га д.в. азота.

Для картофеля, наоборот, всю расчетную дозу минерального азота следует вносить до посадки. Объясняется это тем, что применение азотных подкормок в период вегетации картофеля не повышает его урожай, а только способствует увеличению количества нитратов в

На качество растениеводческой продукции большое влияние оказывают формы удобрений. В опытах, проведенных на дерново-подзолистой суглинистой почве, меньше всего нитратного азота в клубнях картофеля накапливалось при использовании сульфата аммония, больше — при применении аммиачной селитры. Карбамид и КАС по влиянию на накопление нитратов занимают промежуточное положение между указанными удобрениями.

При внесении в почву избытка фосфора нарушаются оптимальные соотношения между макро- и микроэлементами, снижается урожай, возникают проблемы экологического и экономического характера: расточительно расходуется дефицитное и дорогостоящее сырье, а почва и растения обогащаются радиоактивными и токсическими примесями- «спутниками» фосфоритов. Последствия избыточного потребления фосфора с пищей и кормами до сих пор практически не изучены, хотя в литературе имеются некоторые указания на развитие заболеваний зубов и десен, костной ткани, печени и почек при нарушении соотношения между кальцием и фосфором в пищевом рационе человека и животных.

Однако потери фосфора как биогенного элемента меньше в окружающую среду вследствие малой его подвижности в почве и он не представляет такой экологической опасности как азот. Потери фосфора чаще всего происходят в процессе эрозии почвы (от 2 до 8 кг/га в зависимости от степени ее эродированности). Потери же водорастворимых фосфатов с поверхностными стоками небольшие. При вымывании из почвы потери фосфора составляют до 1 кг/га. Высокая фиксирующая способность глинистых и суглинистых почв препятствует его миграции по профилю почвы, тем более до грунтовых вод.

Значительное количество калия (до 70 — 80% внесенной дозы) фиксируется в почве в необменной форме. По мере оттока из почвенного раствора более подвижных соединений калия необменные формы трансформируются в обменные. С позиции доступности растениям, сохранения плодородия почв и чистоты природной среды фиксация калия удобрений в необменной форме положительна. Благодаря этому снижается содержание калия в почвенном растворе и практически исключается его вымывание с внутрипочвенным стоком. Хотя следует иметь в виду, что потери калия более значительны, чем фосфора. Потери калия от вымывания составляют 7-15 кг/га на пашне и зависят от: а) вида культур, б) количества атмосферных осадков, в) степени эродирования почв (на слабоэродированных почвах потери калия составляют 5, среднеэродированных — 10, сильноэродированных — 20 кг/га), г) гранулометрического состава почвы (суглинистые почвы — 7, супесчаные, подстилаемые мореной, — 8, супесчаные, подстилаемые песком, -15 кг/га).

Агрохимической наукой разработаны экологические ограничения, предусматривающие максимальное поступление азота с органичениями и минеральными удобрениями (в сумме) не более 250 кг/га в И)« на суглинистых, 200-230 — на супесчаных и 160-180 кг/га на песчаных почвах во избежание загрязнения грунтовых и подземных вод нитратами. Экологически опасно вносить фосфорные удобрения при содержании Р205 в суглинистых почвах свыше 400 мг/кг почвы, супесчаных 300 и песчаных 250 мг/кг. Ограничения введены и для катимых удобрений при содержании К20 соответственно 400-300- 200 мг/кг почвы.

Снижает достоинства многих минеральных удобрений наличие в них сопутствующих балластных элементов (фтора, хлора) и тяжелых металлов. Тяжелые металлы — один из основных загрязнителей окружающей среды. К ним относятся элементы, плотность которых Польше 6 г/см3, а атомная масса больше 40. Это кадмий, ртуть, свинец, мышьяк, никель, медь, цинк, хром и др. Наиболее токсичны ртуть, мышьяк, кадмий и свинец. Некоторые из этих элементов в небольших количествах могут оказывать положительное действие на рост и развитие растений. При систематическом же внесении повышенных доз удобрений балластные элементы могут накапливаться в почве в значительных количествах, отрицательно влияя на ее свойства и плодородие, на урожай и его качество, а мигрируя в грунтовые воды, повышать в них концентрацию солей. Так, с каждой тонной двойного суперфосфата в почву может поступать до 4 кг фтора, 3,5 кг кадмия, 0,32 кг мышьяка, 0,038 кг свинца. В фосфорных удобрениях в небольших количествах содержатся также радионуклиды уран, радий, торий и др. Снижению поступления тяжелых металлов в растения способствуют такие простые агротехнические мероприятия, как известкование почв и внесение органических удобрений, комплексное агрохимическое окультуривание нуждающихся в этом полей.

Значительный ущерб окружающей среде наносит бессистемное использование подстилочного и бесподстилочного навоза, навозных стоков и других отходов животноводства при нарушении научно-обоснованных рекомендаций их применения.

Основная масса органических удобрений с ферм сбрасывается в земляные траншеи или просто на поверхность. Это неизбежно приводит к тому, что жидкая фракция с растворенными в ней минералъными и органическими веществами фильтруется в грунтовые воды стекает в ближайшие водоемы. Огромная масса скопившегося за зиму жидкого навоза и стоков сбрасывается в реки и водоемы паводковыми весенними водами. Животноводческие комплексы, крупные фермы стали источником загрязнения грунтовых вод, водоемов, питьевых водоисточников нитратами, хлоридами, другими токсичными органическими и минеральными соединениями.

Существенное местное влияние на атмосферу оказывает неправильное сильное хранение и использование бесподстилочного навоза. При хранении его в открытых емкостях выделяются и попадают в атмосферу аммиак, молекулярный азот и другие его соединения. Содержание аммиака в подстилочном навозе достигает 50, а в навозной жиже до 60 процентов весового содержания азота. Внесение бесподстилочного навоза и животноводческих стоков от крупного рогатого скота и свиней вызывает интенсивное бактериозное загрязнение. Патогенные бактерии сохраняются в почве в течение 4-5 месяцев. Исследованиями установлено, что при внесении стоков в почву методом дождевания по воздуху на расстояние до 400 м распространяются так же и яйца гельминтов.

Основным критерием применения жидких органических удобрений должна быть предельно допустимая нагрузка по азоту — 200 кг, а в условиях орошения — 300 кг на гектар. Максимальной дозой потребляемого растениями азота, покрываемой бесподстилочным навозом, считается для сахарной свеклы и кукурузы (на силос), многолетних трав и кормовых культур — 75 %, картофеля и яровых зерновых культур — 50 %. Мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения бесподстилочным навозом в основном заключается в еле дующем:

— вносить жидкий навоз под наиболее отзывчивые культуры (многолетние злаковые травы, кукуруза, кормовые корнеплоды);

— соблюдать сроки внесения. Приближение внесения к периоду максимального потребления элементов питания (особенно азота) должно стать основным принципом использования. В первую очередь это необходимо учитывать при выращивании культур на супесчаных с низкой поглотительной способностью почвах. Наиболее оптимальным сроком внесения жидких органических удобрений для большинства сельскохозяйственных культур считается весенний период. Наиболее эффективное использование жидкого навоза обеспечиваете и при дробном его внесении в начале отрастания многолетних трав и после каждого укоса.

В природоохранных целях между зоной применения бесподстилочного навоза и водоемами следует оставлять защитную полосу шириной 20-100 м в зависимости от местных водоохранных условий.

К химико-технологическим мероприятиям относится применение медленно действующих форм азотных, комплексных удобрений в шщитных оболочках из органических и неорганических материалов, которые позволяют снизить потери азота от вымывания, повысить его использование растениями, и в результате будут способствовать росту урожаев сельскохозяйственных культур.

Применительно к разработанной системе удобрений культур поле- ного или кормового севооборота студент указывает основные мероприятия по охране окружающей среды при интенсивном применении удобрений (выбор рациональных способов применения удобрений, организационные, агротехнические, химические мероприятия), влияние химизации на качество растениеводческой продукции. На основе данных по используемым удобрениям в хозяйстве, насыщенности ими севооборота и принятых экологических ограничений делается включение об их экологической безопасности.

1. Александров Т.Ф. и др. Возделывание сельскохозяйственных культур по интенсивной технологии: Практ.рук./ Т.Ф.Александров, В.А.Белбухов, П.В.Бородин и др. — Гродно: ГГАУ, 2001. — 333 с.

2. Босак В.Н. Краткий нормативный агрохимический справочник. — Мн., 2003.-67 с.

3. Вильдфлуш И.Р. и др. Рациональное применение удобрений/ И.Р.Вильдфлуш, А.Р.Цыганов, B.B.JIana и др. — Горки, 2002. — 322 с.

4. Вильдфлуш И.Р. и др. Агрохимия/ И.Р.Вильдфлуш, С.П.Кук-реш,

А.Ионас и др. — Мн.: Ураджай, 2001. — 487 с.

5. Донских И.Н. Курсовое и дипломное проектирование по системе применения удобрений.-М.: Колос, 1989.

6. Дубиковский Г.П. Система удобрений в хозяйстве. Справочное пособие. — Мн., 1994. — 119 с.

7. Дудук А.А. и др. Оценка эффективности технологических операций, агроприемов и технологий в земледелии: Методическое пособие по курсовому и дипломному проектированию для студентов агрономических специальностей/ А.А.Дудук, В.М.Кожан, А.В.Линкевич. — Гродно, 1996. — 59 с.

8. Ефимов В.Н. и др. Система применения удобрений/ В.Н.Ефимов, И.Н.Донских, В.П.Царенко. — М.: Колос, 2002. — 319 с.

9. Ионас В. А. и др. Система удобрения сельскохозяйственных культур/ В.А.Ионас, И.Р.Вильдфлуш, С.П.Кукреш. — Мн.: Ураджай, 1998.-287 с.

10. Кукреш С.П. и др. Применение удобрений на основе материалов агрохимического и радиологического обследования почв/ П.Кукреш, И.Р.Вильдфлуш, А.Р.Цыганов и др. — Мн., 2003. — 131 с.

11. Лапа В.В., Босак В.Н. Минеральные удобрения и пути повышения их эффективности. — Мн., 2002. — 181 с.

12. Лапа В.В., Босак В.Н. Оптимальные дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры (рекомендации). — Мн., 2002. — 24 с.

13. Методика расчета баланса элементов питания в земледелии Республики Беларусь/ В.В. Лапа и др. — Мн., 2001. — 20 с.

14.Справочная литература по удобрениям. Методические разработки кафедры.

Источник