Глава 3. Нефтедобывающая промышленность

Л.И. Бондалетова

Промышленная экология

Учебное пособие / Том. политехн. ун-т. — Томск, 2002. — 168 с.

Глава 3. Нефтедобывающая промышленность

3.7. Загрязнение почвы нефтью

Локальные загрязнения почвы связаны чаще всего с разливами нефти и нефтепродуктов при повреждении трубопроводов и их утечках через неплотности в оборудовании.

Загрязнение больших площадей возможно при фонтанировании нефти.

Нефть, попадая в почву, опускается вертикально вниз под влиянием гравитационных сил и распространяется вширь под действием поверхностных и капиллярных сил. Скорость продвижения нефти зависит от ее свойств, грунта и соотношения нефти, воздуха и воды в многофазной движущейся системе. Первостепенное значение при этом имеют тип нефти, ее количество, характер нефтяного загрязнения. Чем меньше доля нефти в такой системе, тем труднее ее фильтрация (миграция) в грунте. В ходе этих процессов насыщенность грунта нефтью (при отсутствии новых поступлений) непрерывно снижается. При содержании в грунте 10-12 % (уровень остаточного насыщения) нефть становится неподвижной.

Движение прекращается также при достижении нефтью уровня грунтовых вод. Нефть начинает перемещаться в направлении уклона поверхности грунтовых вод. Для предотвращения миграции разлитой нефти бурят серию скважин и извлекают загрязненные грунтовые воды. В некоторых случаях на пути движения грунтовых вод ставится водонепроницаемый барьер (резиновые гидроизолирующие мембраны). Нефть, скопившаяся около барьера, удаляется при помощи специального оборудования.

Проявление капиллярных сил хорошо прослеживается при значительной проницаемости и пористости грунта. Пески и гравийные грунты, например, благоприятны для миграции нефти; глины и илы неблагоприятны.

В горных породах нефть движется в основном по трещинам.

Выживаемость растений в загрязненных нефтью почвах зависит от глубины проникновения корней. Нефтяное загрязнение разрушает структуру почвы, изменяет ее физико-химические свойства: резко снижается водопроницаемость, увеличивается соотношение между углеродом и азотом (за счет углерода нефти), что приводит к ухудшению азотного режима, нарушению корневого питания растений.

Первоначальное относительно слабое загрязнение почвы нефтью снижает количество микроорганизмов. Восстановление численности микроорганизмов наблюдается через 6 мес. В это время компоненты нефти используются микроорганизмами в качестве продуктов питания. Однако интенсивный рост микроорганизмов обедняет почву соединениями азота и фосфора и в дальнейшем может сыграть роль лимитирующего фактора, если учесть, что в почвах, загрязненных нефтью, с самого начала отмечается дефицит азота. Загрязнение почвы нефтью может оказать пагубное влияние на человека через пищевые цепи.

Ухудшение гидрогеологического режима территории, нарушение структуры и состава почвы выдвигают необходимость своевременной рекультивации (восстановления) нарушенных земель и вовлечения их в хозяйственный оборот.

При разведке, добыче, сборе, подготовке и транспорте нефти и газа занимается огромная территория под многочисленные нефтепромысловые объекты: скважины, технологические емкости, резервуары, линии электропередачи, очистные сооружения, компрессоры, нефтесборные пункты, установки подготовки нефти и газа, насосные станции, нефтеперекачивающие станции. По этой причине на балансе нефтяной промышленности земли больше, чем у других добывающих министерств.

Для рекультивации земель созданы специальные механизированные колонны с необходимой техникой и инвентарем. На предприятиях отрасли предусматривается увеличение коэффициента застройки нефтепромысловых территорий, использование однотрубных систем сбора и транспорта нефти, газа и пластовой воды, группирование скважин в кусты и использование наклонно-направленного бурения, прокладка нефтепромысловых трубопроводов и коммуникаций одинакового назначения параллельно в одной траншее.

Для предотвращения загрязнения почв при проектировании объектов нефтепромыслов предусматривается:

— полная герметизация систем сбора, сепарации и подготовки нефти и газа;

— автоматическое отключение скважин отсекателями при прорыве выкидной линии;

— покрытие изоляцией усиленного типа магистральных нефтепроводов со 100 %-ным просвечиванием стыков на переходах через искусственные и естественные преграды;

— использование бессточных систем канализации промышленно-ливневых и фекальных стоков;

— полное использование пластовых и промысловых сточных вод для закачки в продуктивные пласты и поддержания пластового давления;

— внутреннее противокоррозионное покрытие трубопроводов, перекачивающих пластовую воду.

Горнотехническая рекультивация земель на объектах нефтяной промышленности выполняется в строгом соответствии с утвержденными проектами на строительство конкретного объекта (трубопровода, установки по подготовке нефти и т. д.). Стоимость рекультивации включена в сводную смету строительства.

В проекте рекультивации земель по трассе трубопровода определены границы нарушенных земель; ширина зоны рекультивации в пределах полосы отвода; толщина снимаемого плодородного слоя почвы по каждому участку; место расположения отвала для временного хранения снятого плодородного слоя почвы; способы снятия, транспортирования и нанесения плодородного слоя почвы; объемы и методы погрузки, разгрузки и вывоза лишнего минерального грунта в указанном месте; методы уплотнения разрыхленного минерального грунта и плодородного слоя почвы после засыпки трубопровода.

Плодородный слой почвы снимается и перемещается в отвал бульдозерами при толщине слоя более 20 см. Обычно плодородный слой снимают на ширину траншеи поверху (+0,5 м в обе стороны). Затем минеральный грунт вынимают экскаватором и складывают вдоль траншеи. На уложенный трубопровод сначала засыпают минеральный грунт, затем равномерно плодородный слой, который после усадки прокатывают трактором на гусеничном ходу.

На участках, выделенных для размещения буровых установок, все работы по рекультивации выполняются в соответствии с планом-графиком, согласованным с графиком движения буровых станков. На проведение работ по каждой скважине составляют проектную документацию.

Вначале на участках снимают плодородный слой земли и складируют в буртах обычно в пределах участка. Для предотвращения воздушной и водной эрозии поверхность буртов засевают многолетними травами. Для хранения почвы выбирают возвышенные участки, на которых не застаиваются поверхностные и не выступают грунтовые воды. При рекультивации промплощадок буровых установок сначала засыпают нижний слой почвы, а потом верхний. Толщина создаваемого плодородного слоя должна быть не менее 50-70 см. Далее площадки разравниваются, выполняется вспашка и боронование участка с внесением органических удобрений.

Основная и наиболее трудоемкая задача по рекультивации земель, освобожденных от буровых установок, ‑ удаление остатков выбуренной породы, буровых растворов, сточных вод и др. В процессе бурения отходы обычно хранят в земляных амбарах с земляной обваловкой. Глубина амбаров обычно 4-5 м, вместимость ‑ около 3000 м 3 (три амбара на разведочных и два ‑ на эксплуатационных площадях). Амбары соединяют гравийными фильтрами или дренажными трубами. Вокруг площадки буровой сооружают кольцевую бетонированную канаву со стоками в амбар и устраивают дренажные канавы для отвода дождевых вод.

Остатки буровых растворов в земляных амбарах не высыхают в течение нескольких лет. Это означает, что засыпка амбаров как способ рекультивации земель в данном случае неприемлема. Было изучено несколько способов удаления опасных буровых стоков: естественное испарение, термическая и химическая обработка, закачка в поглощающие пласты, «выдавливание» в узкие траншеи, вывоз на поля испарения.

Высокая эффективность была отмечена у двух последних способов.

«Выдавливание» в узкие траншеи содержимого амбаров используют довольно широко. Метод заключается в следующем: вплотную к земляному амбару роют несколько траншей глубиной до 5 м, а затем перемычки между траншеями и амбаром разрушают, после заполнения траншей стоками их засыпают землей. Густой осадок, который не вытекает в траншеи, остается в земляном амбаре. После подсыхания его засыпают землей. После засыпки земля амбаров в течение нескольких лет не затвердевает, и этот участок практически не пригоден для сельскохозяйственного использования. Естественно, что «выдавливание» содержимого амбара в траншеи можно применять в тех районах, где это допускают геологические условия.

Вывоз на поля испарения предполагает создание специально облицованных или бетонированных амбаров вместимостью 15-20 тыс. м 3 . В течение двух лет сточные воды отстаиваются в них. После отстоя очищенную воду откачивают и используют на различные технологические нужды, а амбар засыпают землей. Этот способ экономически целесообразно использовать в том случае, когда расстояние до полей испарения не превышает 30 км. При этом на поля испарения вывозят лишь жидкую часть отходов, а оставшуюся грязь выдавливают в узкие траншеи.

Попытки использовать другие из перечисленных способов удаления стоков из земляных амбаров оказались безуспешными.

Метод естественного испарения хотя бы части жидких отходов, заполняющих шламовый амбар, прост и доступен, но малоприемлем из-за чрезмерной длительности. Он может быть рекомендован лишь для предварительной осушки амбаров.

Термическая обработка стоков (выжигание содержимого земляных амбаров с помощью специальных установок) пока экономически невыгодна. Производительность этого метода недостаточно высока (испаряется 8-10 м 3 /ч), а расход топлива большой.

Закачка в поглощающие горизонты ‑ один из надежных методов снижения загрязнения окружающей среды отходами бурения. Особенно рационально его использование при кустовом бурении, когда на одной площадке расположено много скважин и существует списанная скважина, пригодная для закачки отходов. Отходы можно закачивать в глубокие поглощающие горизонты, надежно изолированные от поверхности и пресноводных горизонтов. Глубина захоронения отходов ‑ не менее 800 м. Закачка жидких отходов предусматривает специальную систему их сбора и накопления, которая представляет собой двухсекционные котлованы. В первой секции (шламовом амбаре) оседает значительная часть механических примесей. Затем жидкие отходы перетекают во вторую секцию (накопительный амбар), из которой закачиваются в поглощающие пласты. Несмотря на надежность и экономическую целесообразность, этот метод используют в крайне ограниченных масштабах.

После удаления стоков рекультивируемый участок очищают от строительного мусора и металлических предметов, перепахивают на глубину, при которой после покрытия плодородным грунтом толщина очищенного слоя составляла бы не менее 0,7 м. Затем участок по акту передают землепользователю.

Источник

Что такое нефтезагрязненные почвы

В естественных условиях нефть залегает на больших глубинах и не оказывает влияния на почву. Загрязнение почв нефтью происходит в результате антропогенной деятельности в районах нефтепромыслов, нефтепроводов, а также при перевозке нефти. Поэтому проблема нефтяных загрязнений весьма актуальна в настоящее время при активном развитии нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Одновременно в связи с ростом внимания к экологическому фактору, связанному с промышленной деятельностью, возрастает интерес и к вопросам рекультивации [1, 2, 3]. К сожалению, полностью очистить почву от нефти весьма трудно в связи с ее медленным разложением, поэтому в почве всегда можно обнаружить некоторое количество остаточных нефтепродуктов.

Цель работы: изучение трансформации нефтяных компонентов в почвах в процессе самоочищения почв загрязненных нефтью.

В легкой фракции нефти большую часть (50-70 %) составляют низкомолекулярные нормальные алканы, с числом атомов углерода от 5 до 15, оказывающие токсическое действие на живые организмы [9]. Основную массу ароматических углеводородов составляют моноядерные углеводороды – бензол и его гомологи. Арены имеют наиболее высокую плотность и являются самыми токсичными компонентами нефти. Так, с увеличением ароматичности нефтей растет их гербицидная активность [6].

При радиальном распределении нефти в почвенном профиле значительную роль играют так называемые барьеры-аккумуляторы, то есть горизонты с повышенной нефтеемкостью. Горизонтами-концентраторами нефтяных компонентов являются высокоемкие (органо-сорбционные) органогенные горизонты почв и торфов, а также горизонты легкого гранулометрического состава, имеющие достаточно высокую эффективную пористость [10].

Этапы самовосстановления нефтезагрязненных почв

Под термином «самовосстановление» (самоочищение) подразумевается естественное восстановление природного объекта, без какого-либо вмешательства человека, при этом часто происходит смена растительного и микробного сообщества. Естественное восстановление нефтезагрязненных почв протекает за длительный период, который можно разделить на несколько этапов по преобладающим процессам освобождения почвы от нефти [4].

На первом этапе в результате процессов физико-химического выветривания происходит удаление из почвы наиболее низкомолекулярных составляющих нефти – газообразных и легколетучих соединений. С этими фракциями в наибольшей мере связано ее токсическое действие по отношению к почвенной биоте и растениям, и поэтому деятельность микроорганизмов и, особенно, беспозвоночных подавлена. Снижение концентрации летучих углеводородов в почве ведет к резкому повышению численности углеводородокисляющих микроорганизмов. В зависимости от почвенно-климатических условий и состава нефти этот период варьирует от нескольких месяцев до 1,5 лет.

Второй этап естественной микробиологической деградации нефти занимает более длительный промежуток времени и сопровождается постепенным снижением ее количества. Каждый следующий вегетационный период характеризуется в среднем потерей около 20 % нефти. На данном этапе процессы биодеградации поллютанта идут в двух противоположных направлениях. С одной стороны, окисление нефти приводит к упрощению ее структуры, что связано с деятельностью углеводородокисляющих микроорганизмов. Благодаря их активности происходит микробное разложение, главным образом, нормальных алканов и простых ароматических углеводородов. Для данного этапа характерны соокислительные условия биодеградации соединений нефти. В почве постепенно увеличивается разнообразие биоты, встречаются мелкие беспозвоночные, появляются некоторые виды цианобактерий, преобладают споровые и микроскопические грибы [7].

Третий этап деградации является наиболее длительным и малоизученным. В почве в этот период присутствуют в основном самые сложные компоненты нефти, трудно разлагаемые микроорганизмами. Для большинства из этих соединений известны главным образом кометаболические пути биодеградации [4]. В таких почвах количество микроорганизмов может быть близким к контрольной почве, но качественный состав по-прежнему сильно отличается. Эти почвы еще долго характеризуются более высокой численностью углеводородокисляющих микроорганизмов [8].

Следует подчеркнуть, что если нефтяное загрязнение вызвало заметные изменения свойств почвы и растительного покрова, то даже после длительного срока (несколько десятков лет) полного возврата биоценоза и почвы к исходному состоянию не происходит, даже если химические анализы практически не обнаруживают опасного превышения загрязняющими веществами их фонового содержания [5].

Таким образом, естественная деградация нефти в природных условиях протекает в течение длительного периода времени и включает последовательное разложение компонентов возрастающей сложности и конденсацию промежуточных продуктов. На разных этапах разложения нефти ведущую роль играют различные процессы: физико-химическое выветривание, разрушение соединений нефти в результате микробного метаболизма и, наконец, кометаболические процессы их деструкции. Данная последовательность строго детерминирует очередность и определяет своевременность применения тех или иных технологических операций. В этом и состоит один из основных принципов оптимизации биотехнологии рекультивации нефтезагрязненных почв.

Физико-географическая характеристика района. Работы по отбору образцов были проведены в Пермском крае, около с. Васильевского Ильинского района. Территория представляет собой повышенную увалистую равнину, сильно рассеченную овражно-балочной сетью. На юго-востоке, в 23 км от Ильинского, р. Горевая отделяет с. Васильевское. Оно находится на севере Оханской возвышенности, высота 240 – 300 м и более, а к юго-западу от с. Васильевского 316 м – максимальная в Ильинском районе.

Как в породах, так и в почвах исследуемой территории обнаруживается много валунов, щебня. Это связано с тем, что данная местность была подвержена действию ледника. Также для Пермского края характерны обогащенные карбонатами пермские породы (песчаники, известняки, глины), перекрытые с поверхности покровными суглинками или древнеаллювиальными отложениями. Основной фон почвенного покрова составляют дерново-подзолистые почвы, среди них встречаются почвы со вторым гумусовым горизонтом и дерново-карбонатные почвы. Дерново-подзолистые почвы более гумусированы (3-6 % под лесом). Накоплению гумуса способствует замедление темпа биологического круговорота веществ в условиях континентального и менее увлажненного климата. Также климат способствует энергичной деятельности почвенной флоры и микроорганизмов. Присутствие в лесах лиственных пород и травянистой растительности, имеющих повышенную зольность по сравнению с хвойными породами и мхами, благоприятствуют закреплению части гумусовых веществ в верхнем горизонте и формированию в верхней части профиля под подстилкой четко выраженного гумусо-аккумулятивного горизонта, образовавшегося в результате дернового процесса. Однако под южно-таежными лесами протекает подзолистый процесс. Это и объясняет формирование здесь дерново-подзолистых почв, господствующих на положительных элементах рельефа.

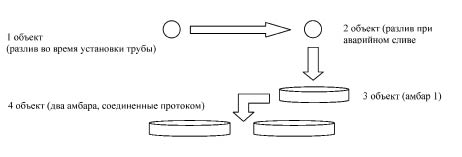

В рамках полевых исследований было исследовано 4 производственных объекта, подверженных самовосстановлению (рисунок).

Участок территории, на которой произошел разлив нефти во время установки новой трубы нефтепровода в 2003 году недалеко от с. Васильевское. Высота пропитки около 20 см. Площадь загрязнения 84 м2.

Разлив при аварийном сливе нефти из нефтепровода в 1996 г. Площадь загрязнения 79 м2.

Загрязнение около одного амбара хранения нефтепродуктов во время проведения технических работ на нефтепроводе в 1980-1981 гг. Площадь загрязнения 81 м2.

Технический разлив нефти около двух амбаров хранения нефтепродуктов в 1971-1976 гг. Площадь загрязнения 146 м2.

Общая площадь загрязнения состави ла 390 м2.

Схема последовательности отбора образцов на объектах, подверженных самовосстановлению. Общее загрязнение 390 м2

В образцах дерново-карбонатных нефтезагрязненных почв на стадии самоочищения значения рН водной суспензии изменяются от 6,7 до 7,23 (таблица) в зависимости от давности загрязнения. Смещение величины рН загрязненных почв в кислую сторону можно объяснить неблагоприятным водно-воздушным режимом и накоплением промежуточных продуктов распада нефти, которое, возможно, и вызывает подкисление почв накапливающимися органическими кислотами.

Значение актуальной кислотности, Содержание углерода органических соединений, Общее содержание углеводородов нефти. Полевые исследования

Источник