Что такое олиготрофные почвы

Характеризуется залегающим под очесом мхов (мощность 10–20 см) олиготрофно-торфяным горизонтом, мощностью до 50 см, состоящим преимущественно из сфагновых мхов разной степени разложенности, не превышающей 50%, при содержании органического вещества >35% от массы горизонта. Олиготрофно-торфяный горизонт имеет светлую окраску, низкую (менее 6%) зольность и сильнокислую или кислую реакцию. В течение значительной части вегетационного периода насыщен водой. Горизонт сменяется органогенной или минеральной породой. Органогенная порода представляет собой торфяную толщу, степень разложения материала которой обычно увеличивается с глубиной. Соответственно меняется цвет торфа – от желто-бурого до тёмно-бурого или коричневого. При большой мощности торфяной залежи снижается ее биологическая активность и изменяются водно-физические свойства, прежде всего, снижается водопроницаемость.

Торфяная олиготрофная почва характеризуется кислой реакцией среды (величина pH 3,2–4,2), низкой зольностью (2,4–6,0% на сухое вещество), очень низкой плотностью твердой фазы (0,03–0,10 г/см 3 ). Твердая фаза в торфяном горизонте составляет 0,14–0,65% объема почвы. Влагоемкость почв достигает 700–1500% влаги на сухое вещество. Емкость поглощения – 80–90 мг-экв. Валовое содержание CaO, K2O составляет от сотых до десятых долей процента. Характерно высокое содержание азота при незначительном участии подвижных в основном аммонийных форм.

Когда в профиле (в пределах 0,5-1,0 м) вскрывается минеральная глеевая толща, ее верхняя часть обычно прокрашена потечным органическим веществом в сизовато-серые или тёмно-серые тона, а нижняя представлена зеленовато-оливковым или голубовато-сизым глеем.

Формируются главным образом в таежной и тундровой зонах в условиях застойного увлажнения атмосферными водами, преимущественно на водораздельных пространствах, в результате заболачивания суши или развития олиготрофной растительности в процессе зарастания водоемов. Олиготрофная растительность представлена сфагновыми мхами, характерны также кустарнички и кустарники, возможно развитие угнетенной древесной растительности главным образом сосны.

В профиле может наблюдаться многолетняя или сезонная льдистая мерзлота.

В «Классификации и диагностике почв СССР» этому типу почв соответствуют торфяные болотные верховые почвы.

Источник

Что такое олиготрофные почвы

Профиль почв (весь или его большая часть) состоит из органического материала, обычно из торфа, разной степени разложенности и ботанического состава. Мощность торфяной толщи превышает 50 см и может достигать нескольких метров; либо полуметровая торфяная толща подстилается минеральной породой – рыхлой оглеенной или плотной. Типы почв в отделе выделяются по характеру торфяного горизонта (олиготрофного, эутрофного или сухоторфяного) и подстилающего его субстрата.

Торфяные почвы формируются в прохладных гумидных областях: тундровых и таежных, где они образуют большие массивы, особенно крупные в Западной Сибири (Васюганье, торфяники междуречий Таз-Пур-Надым), занимающие тысячи гектаров. В европейской южной тайге торфяные почвы встречаются относительно небольшими ареалами, как на верховых болотах, так и на низинных, редко – на склонах; в лесостепи торфяные почвы практически отсутствуют. Торфяные почвы образуются преимущественно под моховыми или травянистыми растительными сообществами, реже сосновыми или мелколиственными лесами ( Заставка ) на органогенной или минеральной породе.

Основным фактором формирования торфяных почв является избыточное застойное увлажнение, как атмосферное, так и грунтовое или натечное.

Если в профиле имеется минеральная порода, она прокрашена в своей верхней части потечным органическим веществом в сизовато-серые или темно-серые тона, в нижней – отчетлива зеленовато- или голубовато-сизая окраска ( 4 ).

Физические свойства. Профиль олиготрофной торфяной почвы обычно водонасыщен. Водопроницаемость снижается с глубиной, особенно в мощных торфяных залежах. Влагоемкость почв достигает 700–1500% влаги на сухое вещество. Характерна чрезвычайно низкая плотность твердой фазы (0,03–0,10 г/см 3 ).

В тундре и лесотундре в профиле наблюдается многолетняя или сезонная льдистая мерзлота, начиная с глубины 10-30 см.

Химические свойства. Торфяная олиготрофная почва характеризуется кислой реакцией среды (величина pH 3,2–4,2), низкой зольностью (2,4–6,0% на сухое вещество), причем с максимальным содержанием макроэлементов в самой верхней части горизонта ТО. Содержание органического вещества превышает 35% от массы горизонта. Емкость поглощения – 80–90 мг-экв/100 г. Валовое содержание CaO, K2O колеблется от сотых до десятых долей процента. Характерно высокое содержание азота при незначительном участии подвижных, в основном аммонийных форм. Биологическая активность крайне низкая.

Область распространения и варианты. Формируются на равнинах средне-, северотаежной, лесотундровой и тундровой (под)зон в условиях застойного увлажнения атмосферными водами, преимущественно на водораздельных пространствах. Застою влаги способствует равнинность рельефа и слабая дренированность местности, а также наличие водоупорных пород (тяжелого гранулометрического состава, горизонтально слоистых или двучленных); торфяные олиготрофные почвы могут формироваться и в результате развития олиготрофной растительности (сфагновых мхов, кустарничков) в процессе зарастания водоемов.

При мощности торфяной залежи больше 1 м торфяные олиготрофные почвы классифицируются как олиготрофные торфяники ( 8 ).

Место в составе почвенного покрова. В таежной зоне торфяные олиготрофные почвы занимают автономные позиции в рельефе и сочетаются с глеевыми и глееватыми вариантами текстурно-дифференцированных почв или подзолов. В тундре и лесотундре торфяные олиготрофные почвы распространены значительно больше, образуя обширные ареалы из собственных комплексов или из вариаций (с торфяно-глеевыми, торфяными эутрофными, деструктивными), или чередуются с массивами криометаморфических и криогенных почв, иногда занимая верхние позиции в катенах. Для комплексных ареалов торфяных почв характерны плоскобугристые и крупнобугристые формы комплексов из разных вариантов торфяных и торфяно-глеевых почв ( 9, 10, 11 ).

Физические свойства. Профиль эутрофной торфяной почвы большую часть вегетационного периода насыщен водой. Плотность твердой фазы низкая, но немного выше чем в торфяных олиготрофных почвах – 0,15-0,30 г/см 3 . Избыточное увлажнение связано как с перераспределением поверхностного стока, так и с горизонтами грунтовых вод и/или верховодки. В почвенном профиле может присутствовать многолетняя или сезонная льдистая мерзлота.

Химические свойства. Реакция в верхней части почвенной толщи варьирует от кислой до нейтральной, значения рН обычно повышаются с глубиной. Зольность колеблется от 6 до 18%, емкость поглощения – от 100 до 200 мг-экв. Поглощающий комплекс может быть умеренно ненасыщен или полностью насыщен основаниями. Содержание органического вещества более 35%, степень его разложенности относительно высокая, содержание азота 1,5–4%.

Область распространения и варианты. Формируются в понижениях рельефа на ледниково-аккумулятивных – моренных и зандровых, равнинах, речных террасах и других элементах рельефа, где близко к поверхности залегают в той или иной степени минерализованные грунтовые воды. Растительность представлена зарослями ольхи, ивы, иногда сырыми березняками или осинниками, заболоченными лугами или болотами с осоками, тростниками, гипновыми мхами на равнинах таежной, тундровой и лесостепной зон ( 17 ).

В относительно благоприятных условиях разложения торфа формируются перегнойно-торфяные эутрофные почвы. Они отличаются высокой (около 50%) степенью разложения органического материала и темным, коричневым до черного цветом, т.е. они содержат прослойку или подгоризонт перегнойного материала. Его образование может быть связано как с условиями аэрации, так и с более высоким содержанием оснований в грунтовых водах, либо в почвообразующей породе. При повышенном содержании соединений железа в грунтовых водах формируются оруденелые торфяные эутрофные почвы с железистыми новообразованиями в виде жерствы или плитняка ( 18 ). При мощности торфяной залежи больше 1 м торфяные эутрофные почвы переходят в категорию низинных торфяников.

Место в составе почвенного покрова. Торфяные эутрофные почвы занимают подчиненные позиции в рельефе и, в таежной зоне, сочетаются с глеевыми и глееватыми текстурно-дифференцированными или альфегумусовыми почвами. На обширных заболоченных пространствах Западной Сибири торфяные эутрофные почвы образуют комплексы или вариации с другими торфяными почвами («своими» подтипами, либо различными олиготорфными и переходными к ним почвами). В сибирских тундрах и лесотундре торфяные эутрофные почвы встречаются на самых плоских недренированных низменностях с близким залеганием мерзлоты и чередуются с криоземами, приуроченными к лучше дренированным позициям.

Использование и ограничения. Торфяные эутрофные почвы, как и олиготрофные, в естественном состоянии непригодны к использованию в силу их застойного водного режима. В относительно редких случаях их небольшие массивы осушаются (открытый дренаж), после чего тем или иным способом вносится минеральный грунт, обычно песчаный, и такие почвы используются под культурные луга ( 19 ). При сохранении режима осушения происходит усадка и сработка; для поддержания устойчивое состояние почв поддерживается двусторонним регулированием водного режима. Мелиорированные таким путем торфяные эутрофные почвы классифицируются в отделе торфоземов.

Источник

Торфяные и торфяно-глеевые болотные верховые почвы

| КиДПР | Торфяные олиготрофные / Торфяно-глееземы |

| WRB | Cryic, Fibric & Ombric HISTOSOLS / Histic GLEYSOLS Distric |

| Площадь | 2,46% |

Условия формирования

Торфяные и торфяно-глеевые болотные верховые почвы приурочены к водораздельным пространствам и террасам с небольшими уклонами и слаборасчлененной поверхностью. Они развиваются в условиях застойного увлажнения под воздействием пресных или очень слабо минерализованных вод атмосферных осадков без влияния грунтовых вод. Подстилающие торф минеральные породы могут быть самого разнообразного генезиса. Растительный покров характеризуется господством сфагновых мхов, вересковых кустарничков (багульник, голубика, подбел, клюква, кассандра), пушиц, росянок, некоторых видов осок, морошки. Древесные породы (в основном сосна) произрастают на верховых болотах в угнетенном состоянии или образуют особые болотные экологические формы.

Морфологическое строение профиля

Ov — To — TT — торфяные болотные верховые почвы. Ov — T — G — торфяно-глеевые болотные верховые почвы.

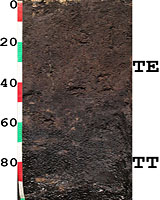

Очес мха Ov буровато-желтого или зеленовато-бурого цвета состоит из живых сфагновых мхов и их неразложившихся остатков с примесью фрагментов отмерших трав и корней, мощность до 15 см. Торфяной горизонт Т, То окрашен в желтовато-бурый, бурый или темно-бурый цвет. Горизонт сложен торфом низкой и средней степени разложения. Мощность торфяной залежи варьирует от нескольких сантиметров до 6 м и более. Торфяно-глеевые почвы имеют торфяной горизонт мощностью до 50 см, который подстилается минеральным глеевым горизонтом G сизовато-серого или голубовато-сизого цвета. В торфяных верховых почвах мощность олиготрофного торфяного горизонта To 50 см, ниже он переходит в органогенную породу TT.

На территориях, где болотные верховые почвы образуют обширные по площади ареалы, мощность торфа обычно составляет 2–4 м. Большое биогеоценологическое значение имеет верхний торфяной, так называемый «деятельный» слой, мощность которого колеблется в пределах от 10 до 70 см в зависимости от типа болотного биогеоценоза. Не обособляясь в профиле морфологически, он играет важную роль в функционировании болотных экосистем. Через деятельный слой происходит водообмен болота с атмосферой, здесь сосредоточены живые корни растений и почвенные животные.

Основные почвообразовательные процессы

- Торфообразование

- Оглеение (в торфяно-глеевых почвах)

Хозяйственное использование

Верховые болота являются источником пищевого (ягод) и лекарственного сырья дикорастущих растений: голубики, клюквы, морошки, багульника и др. Верховой торф используется в топливной и химической промышленности. Однако добыча торфа по сути означает уничтожение болотных почв и ландшафта в целом, поэтому этот вид использования требует крайне осторожного, избирательного и обоснованного с эколого-экономических позиций подхода.

Аналитическая характеристика торфяных и торфяно-глеевых почв [Материалы автора, 101]

Свойства

Почвы верховых болот кислые (рНсол 2,5–3,8), сильно ненасыщенные основаниями (до 90%). Торф характеризуется низкой зольностью (2–6,5% на сухое вещество), небольшой плотностью сложения (0,03–0,10) и очень высокой влагоемкостью (до 1000%).

Растения-торфообразователи верховых болот

Торфяные почвы формируются почти исключительно за счет поступления отмерших частей растений в почву, поэтому ботанический состав торфа представляет собой одну из важнейших его характеристик. Для формирования торфа верховых болот наибольшее значение имеют сфагновые мхи, пушицы, шейхцерия, из древесных пород — сосна. Несколько меньшую роль в торфонакоплении играют вересковые кустарнички и осоки. Остатки других растений верховых болот составляют лишь крайне малую долю в составе торфа.

Гель-хроматограмма гуминовых веществ

Молекулярно-массовое распределение системы гуминовых кислот торфяных почв отражает слабую степень трансформации органических остатков. Гумификация исходных биополимеров протекает неглубоко, и в системе гуминовых кислот значительную долю занимают слабо преобразованные высокомолекулярные протогуминовые вещества. В отличие от гуминовых кислот минеральных почв, в системе гуминовых кислот торфяных почв практически отсутствует фракция лигноподобных соединений, что обусловлено высокой долей в опаде остатков различных видов мхов, не содержащих лигнин высших растений. Содержание углерода (около 50%) и доля ароматических фрагментов в составе молекул гуминовых кислот торфов невелики.

В.В. Демин, Ю.А. Завгородняя

- Торфяные и торфяно-глеевые болотные верховые почвы, масштаб 1:60 000 000

Источник