Роспотребнадзор (стенд)

Роспотребнадзор (стенд)

Профилактика инфекционных заболеваний, передающиеся через почву — Полезная информация

Профилактика инфекционных заболеваний, передающиеся через почву

Профилактика инфекционных заболеваний, передающиеся через почву

Возбудители заболеваний передающиеся через почву

Наиболее распространёнными заболеваниями, передающимися через почву и огородные культуры являются аскаридоз, токсокароз, эхинококкоз и кишечные инфекции. Вместе с ними в почву могут быть занесены яйца аскарид и другие возбудители кишечных инфекций. С загрязнённой почвой они попадают на траву, овощи, фрукты и ягоды, в водоёмы, на руки, а также на различные продукты питания.

Путь передачи

Если человек ест немытые сырые овощи, ягоды (клубнику) и фрукты, он может заразиться гельминтами. Таким же путём в организм попадают возбудители кишечных заболеваний.

Зачастую, групповые кишечные заболевания связаны с употреблением различных овощей, овощных салатов, особенно из капусты, хранившейся в загрязнённых выделениями грызунов овощехранилищах.

Некоторую роль в передаче возбудителей кишечных и паразитарных заболеваний играют мухи. Они на своих лапках и крылышках переносят возбудителей на пищу и на различные предметы. Играя на улице, во дворе или в саду, ухаживая за животными дети загрязняют руки. В частицах земли, в пыли, на игрушках, овощах, на шерсти животных могут находиться яйца аскарид и токсокар. Они могут попасть в кишечник человека, если для питья употребляют некипячёную воду родников, неблагоустроенных колодцев.

Меры профилактики

Чтобы предохранить себя и окружающих от заражения необходимо тщательно мыть руки перед едой. Сырые овощи, фрукты и ягоды перед едой тщательно мыть под струёй проточной воды в течение 10-15 минут, периодически встряхивая.

Лук, петрушку, салат предварительно очищают от земли, разбирают по отдельным листочкам, стеблям, перьям и тщательно моют. Хороший эффект даёт мытьё их в мыльной воде с последующим ополаскиванием проточной водой.

Для мытья ягод, имеющих шероховатую поверхность или дольчатое строение (клубника, земляника, малина), лучше всего применять их обмывание 1%-ным раствором соды, а затем чистой водой.

Воду из родников, колодцев и других водоёмов пить только кипячёную.

Необходимо уничтожать мух, защищать от них продукты питания.

Следить за чистотой и благоустройством туалетов.

Источник

Микробиологические исследования и оценка санитарного состояния почв и грунтов

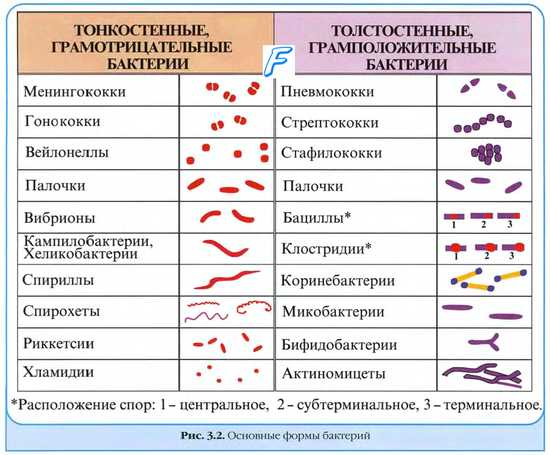

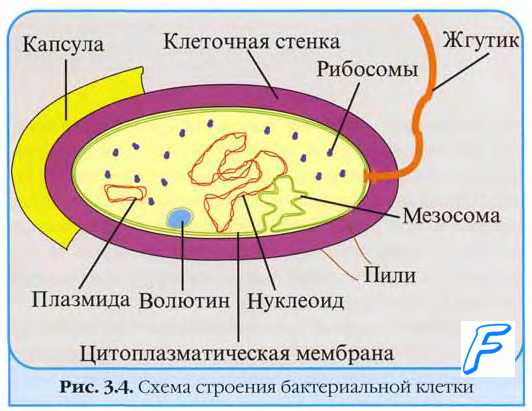

В почве встречаются все формы микроорганизмов которые есть на Земле: бактерии, вирусы, актиномицеты, дрожжи, грибы, простейшие, растения. Общее микробное число в 1 г почвы может достигать 1–5 млрд. Наибольшее количество микроорганизмов встречается в самых верхних слоях (1-2-5 см), а в отдельных почвах они распространены до глубины 30-40 см.

Контролю с применением санитарно-микробиологических исследований (бактериологический, гельминтологический или паразитарный, энтомологический анализы) подлежат почвы и грунты территорий детских и лечебно-профилактических учреждений, сельских поселений, не канализованных районов городских населенных пунктов, территории первого пояса зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, зоны свалок, отвальных площадок, а так же сельскохозяйственные поля, орошаемые водой из открытых водоемов, городскими промышленными стоками, стоками животноводческих ферм, удобряемые навозом, территории строительства.

Санитарное состояние почвы — совокупность физико-химических и биологических свойств почвы, определяющих качество и степень ее безопасности в эпидемическом и гигиеническом отношениях. В соответствии с требованиями МУ 2.1.7.730 « Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест», СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» оценка санитарного состояния основывается на результатах лабораторных анализов по санитарно-бактериологическим, санитарно-гельминтологическим (паразитарным), санитарно-энтомологическим показателям.

Санитарно-бактериологический анализ для оценки санитарного состояния почв включает определение обязательных показателей:

- Индекс бактерий группы кишечной палочки (индекс БГКП);

- Индекс энтерококков (фекальные стрептококки);

- Патогенные бактерии (патогенные энтеробактерии, в т.ч. сальмонеллы, энтеровирусы).

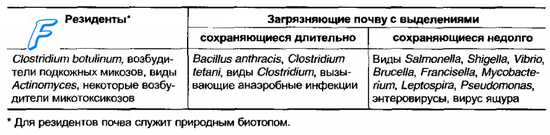

Эти бактерии служат показателями фекальной загрязнённости почвы. Наличие в почве бактерий Streptococcus faecalis (стрептококков фекальных) или Escherihia coli (грамотрицательная кишечная палочка) говорит о свежем фекальном загрязнении. Присутствие таких микроорганизмов, как Clostridium perfringens (возбудитель токсикоинфекций), определяет давнее загрязнение.

Почву оценивают как «чистую» без ограничений по санитарно-бактериологическим показателям при отсутствии патогенных бактерий и индексе санитарно-показательных микроорганизмов до 10 клеток на грамм почвы. О возможности загрязнения почвы сальмонеллами свидетельствует индекс санитарно-показательных организмов (БГКП и энтерококков) 10 и более клеток/г почвы. Концентрация колифага в почве на уровне 10 БОЕ на г и более свидетельствует об инфицировании почвы энтеровирусами.

Из всех объектов окружающей среды почва наиболее часто и интенсивно загрязняется возбудителями кишечных паразитарных заболеваний (гельминтозы, лямблиоз, амебиаз и др). Почва для яиц геогельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, анкилостомид, стронгилоидес и др.) является неотъемлемой средой прохождения их биологического цикла развития и местом временного пребывания для яиц биогельминтов (описторхи, дифиллоботрииды, тенииды и др.), а также цист кишечных патогенных простейших (криптоспоридий, изоспор, лямблий, балантидий, дизентерийной амебы и др.).

Яйца геогельминтов сохраняют жизнеспособность в почве от 3 до 10 лет, биогельминтов — до 1 года, цисты кишечных патогенных простейших — от нескольких дней до 3-6 месяцев. Основными «поставщиками» (источниками) яиц гельминтов в окружающую среду являются больные люди, домашние и дикие животные, птицы. Массовое развитие яиц геогельминтов в почве происходит в весенне-летний и осенний сезоны, зависит от микроклиматических условий почвы: температуры, относительной влажности, содержания кислорода, освещенности солнцем и др. В зимний период они не развиваются, но сохраняются жизнеспособными на всех стадиях развития, особенно под снегом, и с наступлением теплых дней продолжают развитие.

При оценке эпидемической опасности и степени загрязнения почвы возбудителями паразитарных болезней определяют:

- вид возбудителей;

- их жизнеспособность и инвазионность;

- экстенсивный показатель загрязнения «А» — отношение числа положительных проб, в которых обнаружены возбудители паразитарных болезней, к общему числу исследованных проб в процентах;

- интенсивный показатель загрязнения — общее содержание возбудителей паразитарных болезней в 1 кг (или 100 г) почвы.

Санитарно-энтомологическими показателями являются личинки и куколки синантропных мух. Синантропные мухи (комнатные, домовые, мясные и др.) имеют важное эпидемиологическое значение как механические переносчики возбудителей ряда инфекционных и инвазионных болезней человека (цисты кишечных патогенных простейших, яйца гельминтов и др.).

Критерием оценки санитарно-энтомологического состояния почвы является отсутствие или наличие преимагинальных (личинки и куколки) форм синантропных мух на площадке размером 20х20 см. Наличие личинок и куколок в почве населенных мест является показателем неудовлетворительного санитарного состояния почвы и указывает на плохую очистку территории, неправильное хранение бытовых отходов и их несвоевременное удаление.

В санитарно-эпидемиологическом отношении почвы и грунты населенных мест могут быть разделены на следующие категории по уровню биологического загрязнения: чистая, умеренно опасная, опасная, чрезвычайно опасная. Вы можете заказать анализ почвы и грунтов в нашей лаборатории.

Оценка уровня биологического загрязнения почв и грунтов

| Категория загрязнения почв и грунтов | Индекс БГКП | Индекс энтеро-кокков | Патогенные |

бактерии, в т.ч. сальмонеллы

куколки-К мух, экз. в почве с площадью 20 х 20 см