Подзолистые почвы

Подзо́листые по́чвы — типичные почвы хвойных, или северных («бореальных»), лесов. Также характерны для эвкалиптовых лесов и пустошей южной Австралии. Название происходит от слов «под» и «зола» и появилось, видимо, от русских крестьян, обнаруживавших при вспахивании слой, напоминавший золу. Эти почвы формируются в сырых и холодных местностях.

Представляют собой большую группу кислых сиаллитных элювиально-иллювиально-дифференциированных почв с профилем E-Bt, f, h, al, формирующихся в условиях промывного водного режима при сезонном промораживании на суглинистых моренах, покровных суглинках, суглинистых делювиальных и элювиально-делювиальных отложениях кислых пород. Для формирования почв характерно периодическое переувлажнение верхней части профиля весной при снеготаянии и осенью перед установкой снежного покрова.

Профиль конкретных почв Ad-A-E-B(t, h…)-С. При антропогенном изменении любые горизонты могут включаться в горизонт Ap (Ap-E-Bh-C).

Содержание

Генезис

Впервые происхождением подзолистых почв заинтересовался минералог А. Крылов (1873). В подзоле Могилёвской губернии им были найдены кремнистые тельца, как предположил исследователь, растительного происхождения.

В 1880 году В. В. Докучаев, изучив подзолистые почвы Смоленской губернии (сам термин «подзол» был взят им из народного лексикона Смоленской губернии), пришёл к выводу о важной роли лесной и болотной (моховой) растительности в их генезисе. Впоследствии А. В. Георгиевский показал, что элювиальный горизонт образуется под действием органических кислот, просачивающихся из органогенного, а также что гумусоаккумулятивный и подзолистый горизонт формируются в тесной связи одновременно.

По современным представлениям, генезис подзолистых почв связан со следующими биогеохимическими условиями:

- обедненность растительного опада азотом и зольными элементами;

- пониженные температуры и промывной водный режим;

- замедленность микробной деятельности, преобладание грибного кислотообразующего разложения;

- консервация лесного опада в виде подстилки, образование в ней и вымывание вниз по профилю водорастворимых фульвокислот и простых органических кислот.

Строение профиля и свойства

- Ао — Лесная подстилка бурого цвета, состоит в основном из хвойного опада, остатков мха, часто оторфована, рыхлая мощность 3-5 см;

- А1А2 — Гумусово-элювиальный горизонт, серовато-белесый с темными пятнами, ясно различимы зерна кварца, бесструктурный, мощность 5-10 см;

- А2 — Подзолистый горизонт, пепельно-белесый, тонкозернистый, уплотнен, бесструктурный, мощность 10-20 см и более, в нижележащий горизонт переходит глубокими потеками;

- В1(Вh) — Иллювиальный горизонт, темно-желтого или буровато-желтого цвета, заметно уплотнен, бесструктурный. Возможно наличие бурых прослоек и пятен, обусловленных накоплением полуторных оксидов, гумуса, илистых частиц. Мощность 10-30 см, переход постепенный; Вh — обогащенный гумусом

В2 — Иллювиальный горизонт, жёлтый, слабо уплотнен, встречаются ортзандр, бесструктурный, мощность 30-50 см, переход постепенный; С — Почвообразующая порода часто с более или менее четко выраженными признаками оглеенности. Цвет светло-желтый, с сизыми пятнами или сизовато-белесый.

Неокультуренные подзолистые почвы малоплодородны, так как содержат 1-2 % фульватного гумуса в горизонте А1 и часто лишь его следы в горизонте А2. Они имеют кислую реакцию (рНКСl 4,0-4,5), низкую ёмкость поглощения (от 2,4 до 12-17 мг-экв/100 г почвы), степень насыщенности основаниями меньше 50 %, низкую обеспеченность элементами питания растений, неблагоприятные физические свойства.

Классификация

В зависимости от строения профиля и характера почвообразующих пород подзолистые почвы делятся на роды:

- неразвитые на дюнных песках (слабо дифференцированные);

- псевдофибровые на глубоких, часто слоистых песках, характеризуются наличием тонких уплотненных прослоек ржаво-охристого цвета, насыщенных оксидами железа.

По мощности элювиальной части профиля подзолистые почвы делятся на следующие виды:

- слабоподзолистые (поверхностно-подзолистые), нижняя граница горизонта А2 на глубине менее 10 см;

- среднеподзолистые (мелкоподзолистые), нижняя граница горизонта А2 на глубине 10-20 см;

- сильноподзолистые (неглубокоподзолистые), нижняя граница горизонта А2 на глубине более 20 см.

Профиль подзолистых почв четко дифференцирован по гранулометрическому составу. Минимальное содержание ила и глинистых частиц приурочено к горизонту А2.

Сельскохозяйственное использование

Для вовлечения подзолистых почв в сельскохозяйственное использование необходимо известкование, внесение больших доз органических и минеральных удобрений, регулирование водного режима, создание мощного пахотного слоя. Эти мероприятия сопровождаются коренными изменениями всех почвенных режимов, а также и морфологических признаков, результатом чего становятся культурные подзолистые почвы.

При выводе пашни из оборота, под лесными насаждениями верхняя часть пахотного слоя непосредственно под подстилкой превращается в подзолистый горизонт мощностью 5-7 см (вторичное оподзоливание пахотного горизонта).

Источник

Подзолистые почвы

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 351.

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 351.

Подзолистая почва является не самой благоприятной для хозяйственной деятельности человека. Для какой территории характерен такой тип почвы и какими особенностями она обладает?

Общая характеристика

Подзолистые почвы включают в себя большую группу, образующуюся при большом количестве осадков и частых заморозков. Характеризуется повышенной влажностью верхнего слоя.

Формируется подзолистая почва в том случае, если количество осадков на территории преобладает над их испарением.

Название почвы сочетает в себе два слова – «под» и «зола». Очевидно, это связано с тем, что верхний слой такой земли напоминает золу.

Выделяют несколько разновидностей подзолистых почв, связанных с климатическими условиями:

- собственно подзолистый тип – характерен для средней тайги с наличием мохового покрова земли;

- глееподзолистый тип – расположен на территории северной тайги, где земля покрыта мхом, лишайниками, кустарниками;

- дерново-подзолистый тип – характерен для южной тайги.

Отдельные участки такой почвы встречаются в других природных зонах.

которые читают вместе с этой

Распространение

Подзолистые почвы характерны для природной зоны с холодным и влажным климатом. Наибольшее количество такой почвы встречается на территории России. Они имеются на равнинных и плоскогорных территориях. Это европейская часть России, Восточная Сибирь, Дальний Восток.

Почвообразующими породами являются:

- карбонатные и бескарбонатные моренные отложения;

- суглинки и глины;

- песчаные и супесчаные отложения;

- пески и супеси;

- ленточные глины;

- аллювиальные и делювиальные породы.

Также выделяют слабоподзолистые, среднеподзолистые и сильноподзолистые почвы.

Растительность

Природная зона подзолистых почв – это тайга. Растительность здесь представлена хвойными и лиственничными породами деревьев. Нижний ярус растительности представлен мхами, кустарниками, травами.

Свойства

Подзолистая почва по своим свойствам не подходит для выращивания культурных растений. Она не имеет структуры, после дождя раскисает, а после высыхания превращается в плотную корку.

Микрофлора здесь представлена грибками и актиномицетами. Они образуют при разрушении органических остатков гумусовые кислоты. Перегноя в этих почвах мало, поэтому они не обладают плодородными свойствами. Верхние слои почвы легко вымываются, поэтому посадки здесь практически не удерживаются.

Для окультуривания подзолистых почв требуется их известковать, высаживать лесные заграждения для предупреждения расползания верхнего слоя земли.

Что мы узнали?

Подзолистые почвы характерны для влажных и холодных местностей. Из-за своих свойств они неблагоприятны для сельского хозяйства. Подзолистые почвы встречаются в местах, где количество осадков превышает их испарение.

Источник

Подзолистые почвы

- Подзо́листые по́чвы (Подзол, Podzol, Podsol, Podsosal, устар. белозёмы) — типичные почвы хвойных, или северных («бореальных»), лесов. Эти почвы формируются в холодных местностях с хорошим промывным режимом.

Подзолы также характерны для пустошей южной Австралии.

Связанные понятия

Упоминания в литературе

Связанные понятия (продолжение)

Сероземы — светлые, рыхлые, карбонатные с поверхности почвы с недифференцированным профилем.

Солонча́к — тип почвы, характеризующийся наличием в верхних горизонтах легкорастворимых солей в количествах, препятствующих развитию большинства растений, за исключением галофитов (солерос, солянка, сведа, петросимония, аджерек, кермек и др.), которые также не образуют сомкнутого растительного покрова. Формируются в аридных или полуаридных условиях при выпотном водном режиме, характерны для почвенного покрова степей, полупустынь и пустынь. Распространены в Центральной Африке, Азии, Австралии, Северной.

Солоне́ц — тип почв, характеризующихся большим количеством натрия в почвенном поглощающем комплексе аллювиального горизонта. В отличие от солончаков, солонцы содержат водорастворимые соли не в самом верхнем горизонте, а на некоторой глубине. Встречаются солонцы преимущественно в аридных и субаридных областях суббореального, тропического и субтропического пояса, по пониженным элементам рельефа.

Верховы́е боло́та (олиготрофные болота) — вид болот, питание которых осуществляется атмосферными осадками (особенностью такого питания является то, что в осадках содержится очень мало минеральных солей).

Источник

Подзолистые почвы и другие виды грунта: где расположены, свойства и что на них растет

Почва — это удивительное природное явление. Она является основой жизни на Земле, поскольку обеспечивает условия для роста растений, а вместе с ними — животных и людей. Но тут заключается парадокс этой уникальной субстанции: почва дает жизнь всем организмам, но в то же время она и состоит из органических останков растений и животных, то есть не может без них существовать.

Одним из основных типов грунта являются подзолистые почвы, занимающие значительную долю районов с умеренным климатом. На них произрастают северные хвойные леса, именуемые по-другому тайгой.

Описание почвы

Грунт — это природное образование, располагающееся на верхних слоях суши, которое сформировалось под воздействием солнечных лучей, влажности, живых или мертвых организмов.

История

Перед тем как принять свою современную форму, почвенный покров проделал долгий путь, начиная с древних времен. Первоначально Землю покрывали горные породы, которые подвергались постепенному выветриванию. С помощью солнца, ветров, подземных и поверхностных вод эти горные массивы начали меняться, переходя в раздробленное состояние.

В таком размельченном состоянии созданные породы стали обладать различными свойствами: начали пропускать и удерживать в себе воздух и влагу, в них образовались новые химические соединения, они обладали рыхлостью, мягкостью и т. д. Эта новая среда стала благоприятной для множества бактерий, микробов и прочих живых микроорганизмов. Начали появляться азотные соединения, сформированные в результате разложения органических веществ. Так и появился первоначальный почвенный состав, обладающий совершенно новыми характеристиками, включая такое важнейшее свойство, как плодородие.

Таким образом, древние горные породы стали прародителями современной почвы.

Плодородие почвы является ее важнейшим свойством. Наиболее плодородным грунтом по праву считается чернозем, образовавшийся в умеренном теплом климате под густым травяным покровом. Он определяется по такому характерному признаку, как гумус, то есть наличию органического вещества.

Состав

Для того чтобы иметь возможность давать жизнь растениям, почва должна включать в себя различные микроэлементы и достаточное количество влаги.

Грунт обладает сложной многослойной структурой и состоит из твердой, жидкой и живой фазы:

- Твердая часть. Включает в себя минеральные и механические элементы. Минеральная составляющая является основой у большей части почв и состоит из карбоната, кварца, шпата, слюды, апатитов, гипса, алюминия, оксидов железа и т. д. Механические частицы, образованные из остатков горных пород, обладают самой разной величиной — от 10 см в диаметре до 0,0001 мм (коллоидальные частицы).

- Жидкая часть. Вода является одной из важнейших составляющих грунта. В глубине земли она смешивается с органическими веществами, солями и воздухом и принимает форму почвенного раствора. Состав этого раствора определяет вид самой почвы: там, где преобладают соли, образуются солончаки, из органических веществ формируются торфяники, а там, где мало солей и органики, располагаются пески.

- Живая часть. Грунт является основной средой обитания для огромного числа микроорганизмов и бактерий. Это могут быть грибы, водоросли, простейшие, а также различные насекомые, черви и прочие обитатели подземного мира. Подсчитано, что в одном грамме земли содержится около миллиона мельчайших живых существ.

Почвенный состав находится в постоянном движении. Без перерыва идет постоянное разрушение старых и создание новых питательных веществ и минералов. Твердая, жидкая и живая части грунта постоянно взаимодействуют друг с другом. Зимой все процессы в почве замедляются и приостанавливаются, чтобы весной вновь оживиться.

Места

Одним из важнейших факторов, влияющих на географию расположения почв, является климат. Вследствие того, что Земля нагревается Солнцем неравномерно, на одних участках планеты образуются арктические и тропические пустыни, на других — леса, в третьих — степи и т. д.

Соответственно, для каждой природной зоны характерен свой тип грунта.

Природная зона

Типы почв

Свойства данного типа и условия почвообразования

Арктические и антарктические пустыни

Маломощный и неплодородный вследствие постоянных морозов и избыточного увлажнения

Тундра и лесотундра

Вечная мерзлота и сильная заболоченность препятствует плодородию и развитию растительности

Опавшая хвоя сильно окисляет землю, из-за чего грунт здесь беден питательными веществами

Подтип подзолистой почвы. Характеризуются более высоким содержанием гумуса (3—7 %)

Благодаря умеренной влажности, теплому климату и палой листве, обогащающей землю, этот тип содержит в себе до 10 % гумуса

Степи и лесостепи

Самое высокое содержание органических веществ (до 15 %), чему способствует теплый сухой климат и разнообразные травы

Пустыни и полупустыни

Бурые, серо-бурые и желтовато-серые пустынные

Жаркий, сухой климат и почти полное отсутствие растительности привели к интенсивному засолению грунта

Жестколистные вечнозеленые леса и кустарники

Довольно плодородны при условии хорошего увлажнения

Постоянно- и переменно-влажные тропические леса

В тропиках произрастает огромное количество растений, однако грунт сильно насыщен железом, что значительно снижает его плодородность

Можно сделать вывод, что наиболее плодородными являются почвы степных и лесостепных районов. Благодаря высокому содержанию гумуса чернозем богат минеральными и питательными элементами.

Самыми бедными почвами являются те, которые формируются в неблагоприятных климатических условиях. Это арктические, тундрово-глеевые, песчаные и солончаки. В результате сильных холодов, избыточной жары или повышенного содержания солей такой грунт не может дать хороший урожай и образовать густой растительный покров.

Классификация

Существует огромное количество разновидностей поверхностного слоя Земли. Для лучшего изучения грунта, а также совершенствования его качеств, возникла необходимость в систематизации всех существующих видов почвы.

Самая первая классификация была разработана В. В. Докучаевым в 1879 году. Она была основана на связи почвы и ее географического расположения с факторами почвообразования.

В настоящее время используются различные способы группировки грунта: по названиям, систематике, географическому расположению, физико-химическому составу, цвету, влажности и т. д.

Ниже приведена разновидность классификации по систематическим единицам:

- Тип — основная единица классификации почв, объединяющая их по формированию в схожих климатических условиях, составу и свойствам. Это тундровые, подзолистые, черноземы, коричневые, красно-желтые почвы.

- Подтип — объединяет в себе разновидности грунта внутри одного типа, для которых характерен основной процесс почвообразования и дополнительный, который налагается на основной. Например, у тундровой почвы это тундрово-глеевые, торфяно-глеевые, дерновые кислые; у подзолистой — глеево-подзолистые, дерново-подзолистые и т. д.

- Род — в пределах подтипа грунт подразделяется по особенностям местных условий (почвообразование, грунтовые воды). Включает в себя солонцеватые, солончаки, остаточно-карбонатные, контактно-глеевые почвы.

- Вид — по степени выраженности почвообразовательного процесса. В случае подзолистой почвы это слабоподзолистые, среднеподзолистые и сильноподзолистые виды.

- Разновидность — по гранулометрическому составу. Например, глинистая, суглинистая, песчаная, супесчаная.

- Разряд — по характеру почвообразующих и подстилающих пород. Так, различные типы почв могут располагаться на лессовидном суглинке.

Таким образом, чтобы дать полное и грамотное определение почвы, следует начать с ее типа и закончить разрядом.

Наименование подзолистого грунта будет звучать так: глеево-подзолистый, контактно-глеевый, среднеподзолистый, суглинистый на лессовидных суглинках.

Свойства

На качество и состав почвы решающее влияние оказывает климат. В местах с экстремально низкими или высокими температурами почти ничего не растет, в то время как у районов с благоприятными условиями земля дает жизнь большому количеству видов растений.

Какими свойствами обладают основные типы почв, расположенные в России и других странах:

- Арктическая — пролегает под поверхностью Южного и Северного полюсов Земли. Круглый год царят отрицательные температуры, что не могло не оказать влияние на почвенную структуру. Грунт обладает слабокислой реакцией, а химические процессы слабо выражены. Хозяйственная деятельность здесь не может осуществляться.

- Тундровая. На всей территории пролегает многолетняя мерзлота, которая не дает влаге испаряться с поверхности земли, вследствие чего тундра сильно заболочена. Из-за холода деятельность микроорганизмов слабо развита, поэтому питательных веществ в почве крайне мало.

- Подзолистая. В таежных районах становится теплее, вследствие чего местность поросла хвойными заболоченными лесами. Хвоя, опавшая с деревьев, сильно окисляет грунт, который к тому же насыщен влагой. Этот тип почвы образовался в результате подзолистого процесса, заключающегося в разрушении минеральных веществ и выносе результатов разрушения в нижнюю часть профиля грунта или за его пределы.

- Дерново-подзолистая почва — характеристика заключается в том, что она обеднена гумусом и основаниями и обладает непрочной структурой. Распространена в смешанных лесах и южнотаежной зоне.

- Серая лесная. Этот тип имеет слабокислую реакцию и небольшую насыщенность основаниями. Содержание гумуса повышенное по сравнению с подзолистыми, особенно его много у подтипа темно-серого грунта. Это происходит благодаря благоприятному климату широколиственных лесов.

- Черноземная — этот самый плодородный тип грунта отличается повышенным содержанием гумуса (до 15 %), что придает ему окрас от темно-серого до черного. Чернозем отличается высоким содержанием кальция и зернистой структурой, обеспечивающей оптимальный водный и воздушный обмен с окружающей средой.

- Бурая. Распространена в пустынных и полупустынных областях. Содержит малое количество гумуса из-за сухого климата и разреженного растительного покрова. Непригодна для выращивания большинства культур.

- Коричневая. Ее характерное распространение — Средиземноморье, где она расположена на сложном рельефе в нижнем горном поясе. Количество органических веществ может превышать 5 %. Коричневый грунт содержит значительное количество глины и песка.

- Красно-желтая — располагается в экваториальных тропических лесах, с огромной растительной массой и самым высоким количеством осадков на планете. При этом, содержание гумуса небольшое (3—4 %) из-за быстрого разложения большого числа растений. Отличается повышенным содержанием железа и алюминия, что придает земле красноватый оттенок.

В мире формируется огромное разнообразие почвенного покрова. Чем теплее климат и больше выпадает осадков, тем богаче и разнообразнее будет растительность. Яркий пример — экваториальные постоянно-влажные леса.

Растительный мир

Количество и богатство флоры напрямую зависит от климатических условий. Если посмотреть на карту природных зон от полюсов Земли до экватора, то можно увидеть сильные отличия северных и южных ландшафтов. Так, в Арктике и тундре произрастают немногочисленные лишайники, мхи, невысокие кустарники. Немалую роль в формировании растительности северных районов играет сильная заболоченность, переувлажняющая грунт.

Южнее начинаются таежные леса. Этот тип природной зоны — самый распространенный на российской территории.

Север Сибири и ее восточные районы, представленные лиственничными лесами, формируются на мерзлотно-таежном грунте. Подзолисто-болотные почвы, появляющиеся благодаря избыточному увлажнению, находятся под пологом пихтовых, кедровых, сосновых, еловых лесов. Таежный лес отличается простотой структуры: под пологом хвойных деревьев растут немногочисленные кустарники, а земля покрыта мхом.

К югу от тайги находятся смешанные и широколиственные леса, состоящие из березы, осины, клена, липы, дуба. Здесь происходит постепенное повышение гумуса в лесных почвах в связи с потеплением климата, а достигает он своего максимального значения в лесостепной и степной зоне. В лесостепях небольшие рощи, состоящие из лиственных деревьев, встречаются по берегам рек и неподалеку от лесных районов. Степь состоит из богатого разнотравья: ковыля, шалфея, полыни, васильков.

В южностепных районах климат становится жарче и суше, и травянистое поле постепенно переходит в пустыню. Растения, находящиеся здесь, научились приспосабливаться к экстремальным условиям. Это кактусы, железные деревья, акации, алоэ.

При приближении к экватору осадков выпадает все больше, пустыни сменяются саваннами, а те в свою очередь — тропическими лесами. В тропиках произрастает примерно треть всех растений на планете. Флора представлена многообразными пальмами, фруктовыми деревьями, лианами, орхидеями.

Животные

Количество и разнообразие животных неотъемлемо связано с растительностью. Чем больше и богаче будет состав трав и лиственных кустарников, тем больше будет травоядных, а вместе с ними и хищников. Животные и птицы также требовательны к климату, поэтому в теплых странах фауна очень разнообразна. Территории, скованные вечным льдом и снегом, населены белыми медведями, северными оленями, полярными совами, песцами и леммингами.

Таежные дремучие леса богаты пушниной (соболем, горностаем, белкой), из хищников тут обитают волки, бурые медведи, лисы, рыси. Добычей им служат лоси, олени, зайцы, грызуны, птицы, многочисленная рыба, обильно населяющая лесные реки и озера.

Фауна смешанных и широколиственных лесов не сильно отличается от тайги. Появляется больше певчих птиц (дрозд, синица, свиристель), исчезают таежные глухари, рябчики и кедровки. Пушные звери, предпочитающие глухие кедровые леса, здесь также не встречаются.

В степях обитают сайгаки, степные волки и лисы, очень много грызунов и птиц. Пустыня населена жароустойчивыми обитателями, которые могут подолгу обходиться без воды: верблюды, лисицы-фенеки, тушканчики, суслики, ящерицы, змеи, скорпионы.

Совершенно необычен мир саванн. Здесь водятся уникальные представители животного мира: львы, гепарды, слоны, жирафы, зебры, газели, антилопы, страусы. В экваториальных джунглях фауна также поражает своим разнообразием. Можно встретить леопарда, ягуара, окапи, тапира, бегемота, носорога, множество обезьян, птиц, насекомых.

Использование в сельском хозяйстве

Земледелие и выращивание различных культур имеют неразрывную связь с почвой. Особенность грунта заключается в том, что при правильном и рациональном его использовании со временем он будет становится только лучше.

Наиболее пригодной для пашни и скотоводства почвой является чернозем. На нем выращивают зерновые культуры, овощи, фруктовые деревья. Подзолистая почва пригодна для выращивания картофеля, льна, ржи. На грунте с содержанием карбоната (сероземы, каштановые, карбонатные черноземы) хорошо растет виноград, капуста, черешня, фасоль.

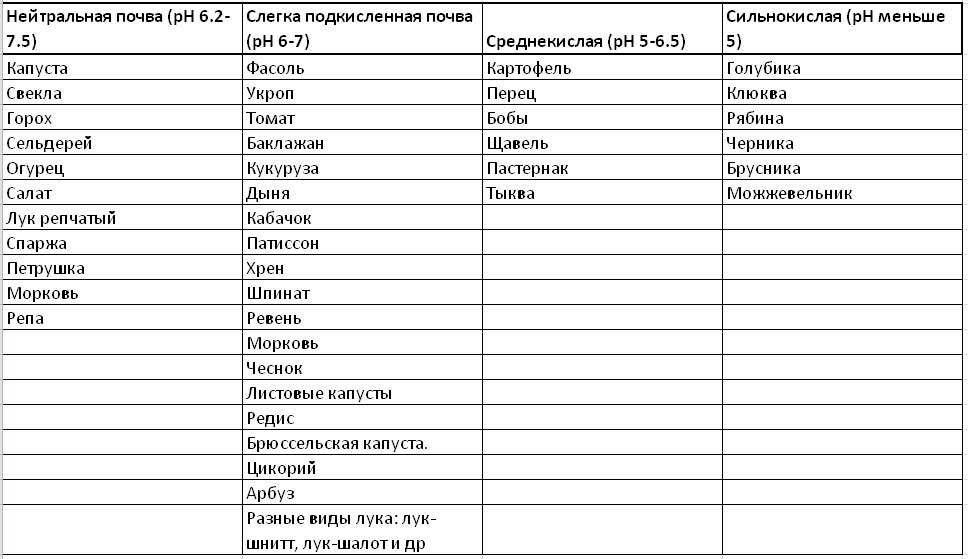

Немаловажную роль играет такое свойство почвы, как кислотность, то есть способность грунта проявлять свойства кислот. Наибольшей кислотностью обладают подзолы и торфяники (рН водн 3,5—5,5). Ниже в таблице представлена зависимость определенных видов культур от степени кислотности грунта.

Видео

В этом видео дается характеристика дерново-подзолистой почвы.

Источник