Что такое показатель фекального загрязнения почв какая почва является чистой

Санитарно-гигиеническая оценка почвы

Необходимость в санитарно-гигиенической оценке почвы возникает при выборе участков для строительства, при выборе места для почвенного метода обезвреживания отбросов, при решении вопроса о санитарном состоянии почвы на территории определенного района города или отдельных дворов. Выявленное загрязнение почвы является объективным показателем неудовлетворительного состояния очистки всего населенного пункта, отдельных его районов или усадьб.

Санитарно-гигиеническая оценка почвы начинается с целенаправленного санитарно-топографического обследования изучаемой территории. При санитарно-топографическом обследовании выявляют условия, от которых зависит загрязнение почвы, а также намечают особо типичные места для отбора проб на исследование.

В зависимости от задач применяют те или иные методы исследования. Например, при выборе земельного участка для обезвреживания нечистот производят физико-механический анализ почвы: определение гранулометрического состава, пористости, влагоемкости и других показателей механического строения и физических свойств почвы. При решении вопроса о санитарном состоянии почвы и о степени загрязнения применяют химические, бактериологические, гельминтоскопические, а изредка и энтомологические методы исследований.

В прошлом во многих гигиенических работах химическими тестами загрязнения почвы отбросами служили общий азот, аммонийные соли, нитриты, нитраты, хлориды и органический углерод. Однако впоследствии появились указания, что содержание перечисленных соединений зависит не только от степени загрязнения почвы, но и от типа ее. Например, загрязненная черноземная почва может содержать меньше хлоридов, чем чистая солончаковая. Тогда стали рекомендовать сравнивать результаты анализа исследуемой почвы с заведомо чистой почвой того же типа, что оказалось далеко не всегда выполнимым. Стремясь преодолеть эти трудности, Н. И. Хлебников предложил использовать в качестве нового санитарного показателя загрязнения почвы так называемое санитарное число, не зависящее от типа почвы.

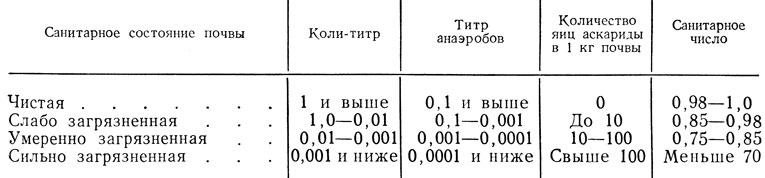

Санитарным числом называется отношение «почвенного белкового азота» (азота гумуса) к общему количеству органического азота в почве. В процессе самоочищения почвы любого типа количество азота гумуса увеличивается и, следовательно, санитарное число возрастает, приближаясь к единице (табл. 11).

Таблица 11. Показатели санитарного состояния почвы (по С. Л. Альф, Е. Н. Мишустину, М. И. Перцовской, Н. И. Хлебникову)

Кроме сказанного, химические анализы могут производиться с целью определения загрязнения почвы выбросами промышленных предприятий (например, фтором, свинцом, радиоактивными изотопами), а также пестицидами и ядохимикатами, применяемыми в сельском хозяйстве.

При бактериологическом исследовании почвы, как и воды, весьма редко прибегают к определению патогенной микрофлоры (возбудители кишечных инфекций, столбняка, ботулизма, сибирской язвы).

В то же время широко используют определение косвенных показателей санитарного состояния почвы, к которым относится титр B. coli и B. perfringens. Титром кишечной палочки (или B. perfringens) называют то наименьшее количество почвы (в граммах), из которого при определенных условиях можно вырастить кишечную палочку (или B. perfringens). Чем меньше величина коли-титра почвы, тем интенсивнее фекальное загрязнение ее (см. табл. 11). Длительность выживания кишечной палочки в почве приблизительно совпадает со сроком сохранения во внешней среде патогенных неспорообразующих бактерий.

Поэтому увеличение титра кишечной палочки служит показателем отмирания в почве патогенных микробов.

Присутствие в почве анаэробной палочки — B. perfringens также указывает на фекальное загрязнение, но споры ее сохраняются в почве долгое время. Поэтому при свежем фекальном загрязнении почвы титр кишечной палочки и B. perfringens низкий (см. табл. 11), а при давнем загрязнении — величина титра кишечной палочки сравнительно велика, а титра B. perfringens значительно меньше.

Определение яиц гельминтов в почве является прямым показателем наличия в ней болезнетворных начал и в условиях умеренного климатического пояса используется в качестве показателя степени фекального загрязнения почвы (см. табл. 11).

Значительно реже для санитарной оценки почвы производят санитарно-энтомологическое исследование, состоящее в обнаружении и подсчете личинок, куколок и взрослых мух в почве.

Источник

Показатели загрязнения почвы

Длительность сохранения патогенных микроорганизмов в почве.

Почва может загрязняться остатками умерших растений и животных, различными отходами человеческой жизнедеятельности, промышленных предприятий, а/м. В этих отходах могут быть кремний, свинец, цинк, мышьяк, снижающие скорость процессов минерализации органических веществ. На химический состав большое влияние оказывает химизация сельского хозяйства (ДДТ, гексахлоран), которые в конечном итоге проникают в организм человека.

Показатели загрязнения почвы: установить факт загрязнения почвы в населенном пункте путем сравнения почвы данной (ее физических и химических свойств) с чистой почвой.

Методы:

Химические показатели – сравнение с контрольной почвой по содержанию органического азота, углерода, аммиака, нитратов, хлоридов, веществ промышленных выбросов. Предложено санитарное число – это отношение азота гумуса к органическому азоту почвы. По мере самоочищения число приближается к единице.

Бактериологический метод– титр E.Coli и наличие Cl.perfringes. Если есть кишечные палочки, но нет клостридий, то это свежее загрязнение; присутствие клостридий должно навести на мысль, что загрязнение старое. При оценке почвы населенных мест большое значение имеет загрязнение ее геогельминтами и личинками мух.

Характеристики почвы:

4. Сильно загрязненная

| Характеристика почвы | Число личинок и куколок мух на 0,25м 2 почвы | Число яиц гельминтов на кг. почвы | Коли-титр | Титр клостридий | Санитарное число |

| Чистая | 1,0 и выше | 0,1 и выше | 0,98-1,0 | ||

| Малозагрязненная | Единичные | До 10 | 1,0-0,01 | 0,1-0,001 | 0,85-0,98 |

| Загрязненная | 10-25 | 11-100 | 0,01-0,001 | 0,001-0,0001 | 0,7-0,8 |

| Сильно загрязненная | Более 100 | 0,001 и менее | 0,0001 и менее | 0,7 и менее |

Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест: МУ 2.1.7.730-99

| Почва | Чистая | Загрязненная | Сильно загрязненная |

| Коли-титр | Более 1,0 | 0-0,1 | Менее 0,1 |

| Число яиц гельминтов | До 10 | Более 10 | |

| Число личинок мух | 1-5 | Более 5 |

Существуют методические указания по гигиенической оценке качества почв: СанПиН 2.17.730-99.

САМООЧИЩЕНИЕ ПОЧВЫ. Для почвы существует своя система защиты, которая относится к процессам самоочищения почвы. Самоочищение почвы — это способность почвы минерализовать органические вещества, превращая их в безвредные в санитарном отношении органические и минеральные формы, которые способны усваиваться растительностью. Процесс проходит в 2 стадии: первая стадия распада ( разложения). Органические вещества распадаются на простые, по большей части минеральные вещества. Вторая стадия — синтез новых органических веществ (гумус). Минерализация органических веществ очень сходна с аналогическм процессов происходящим в воде из продуктов распада белков образуется аммиак, аммонийные соли — из них нитриты и из нитритов нитраты, которые считаются конечными продуктами самоочищения, они способны усваиваться почвой. Параллельно идет процесс синтеза гуминовых кислот, также безвредных в санитарном отношении. Самоочищение почвы сложный процесс. Жидкая часть фильтруется, а взвешенные вещества, микроорганизмы, яйца гельминтов задерживаются в порах. Затем микроорганизмы под влиянием неблагоприятных факторов частично погибают или перерождаются. Яйца гельминтов частично гибнут или теряют жизнеспособность.

Процесс самоочищения почвы протекает в два этапа:

Минерализация органических веществ может идти в аэробных и анаэробных условиях. В анаэробных условиях органические вещества распадаются под действием гнилостных микроорганизмов и в процессе брожения:

В результате из углеводов (патока, отходы сахарных производств) образуется вода и углекислый газ;

из жиров – глицерин и жирные кислоты;

растительная клетчатка превращается в гумус;

сложные белки в аминокислоты и азот;

сера в сероводород.

При наличии кислорода происходит нитрификация под действием нитробактерий:

Из азота образуется азотистая кислота и нитраты.

Из сероводорода при окислении образуются серная кислота и сульфаты.

Углекислый газ превращается в карбонаты;

Фосфор – фосфорная кислота и фосфаты.

То есть, образуются такие вещества, которые хорошо усваиваются растениями, образуется гумус, который не издает зловония, отдает растениям все необходимые вещества и не сохраняет микроорганизмов, кроме спороносных.

Комплекс почвенных организмов (почвенная биота) более

устойчив функционально, чем структурно. Поэтому, в первую очередь,

нарушается биоразнообразие, происходит его обеднение, идет

перегруппировка популяций, изменяются доминирующие и часто

встречающиеся виды, некоторые виды вообще исчезают, могут появляться и

Источник

Микробиологические исследования и оценка санитарного состояния почв и грунтов

В почве встречаются все формы микроорганизмов которые есть на Земле: бактерии, вирусы, актиномицеты, дрожжи, грибы, простейшие, растения. Общее микробное число в 1 г почвы может достигать 1–5 млрд. Наибольшее количество микроорганизмов встречается в самых верхних слоях (1-2-5 см), а в отдельных почвах они распространены до глубины 30-40 см.

Контролю с применением санитарно-микробиологических исследований (бактериологический, гельминтологический или паразитарный, энтомологический анализы) подлежат почвы и грунты территорий детских и лечебно-профилактических учреждений, сельских поселений, не канализованных районов городских населенных пунктов, территории первого пояса зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, зоны свалок, отвальных площадок, а так же сельскохозяйственные поля, орошаемые водой из открытых водоемов, городскими промышленными стоками, стоками животноводческих ферм, удобряемые навозом, территории строительства.

Санитарное состояние почвы — совокупность физико-химических и биологических свойств почвы, определяющих качество и степень ее безопасности в эпидемическом и гигиеническом отношениях. В соответствии с требованиями МУ 2.1.7.730 « Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест», СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» оценка санитарного состояния основывается на результатах лабораторных анализов по санитарно-бактериологическим, санитарно-гельминтологическим (паразитарным), санитарно-энтомологическим показателям.

Санитарно-бактериологический анализ для оценки санитарного состояния почв включает определение обязательных показателей:

- Индекс бактерий группы кишечной палочки (индекс БГКП);

- Индекс энтерококков (фекальные стрептококки);

- Патогенные бактерии (патогенные энтеробактерии, в т.ч. сальмонеллы, энтеровирусы).

Эти бактерии служат показателями фекальной загрязнённости почвы. Наличие в почве бактерий Streptococcus faecalis (стрептококков фекальных) или Escherihia coli (грамотрицательная кишечная палочка) говорит о свежем фекальном загрязнении. Присутствие таких микроорганизмов, как Clostridium perfringens (возбудитель токсикоинфекций), определяет давнее загрязнение.

Почву оценивают как «чистую» без ограничений по санитарно-бактериологическим показателям при отсутствии патогенных бактерий и индексе санитарно-показательных микроорганизмов до 10 клеток на грамм почвы. О возможности загрязнения почвы сальмонеллами свидетельствует индекс санитарно-показательных организмов (БГКП и энтерококков) 10 и более клеток/г почвы. Концентрация колифага в почве на уровне 10 БОЕ на г и более свидетельствует об инфицировании почвы энтеровирусами.

Из всех объектов окружающей среды почва наиболее часто и интенсивно загрязняется возбудителями кишечных паразитарных заболеваний (гельминтозы, лямблиоз, амебиаз и др). Почва для яиц геогельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, анкилостомид, стронгилоидес и др.) является неотъемлемой средой прохождения их биологического цикла развития и местом временного пребывания для яиц биогельминтов (описторхи, дифиллоботрииды, тенииды и др.), а также цист кишечных патогенных простейших (криптоспоридий, изоспор, лямблий, балантидий, дизентерийной амебы и др.).

Яйца геогельминтов сохраняют жизнеспособность в почве от 3 до 10 лет, биогельминтов — до 1 года, цисты кишечных патогенных простейших — от нескольких дней до 3-6 месяцев. Основными «поставщиками» (источниками) яиц гельминтов в окружающую среду являются больные люди, домашние и дикие животные, птицы. Массовое развитие яиц геогельминтов в почве происходит в весенне-летний и осенний сезоны, зависит от микроклиматических условий почвы: температуры, относительной влажности, содержания кислорода, освещенности солнцем и др. В зимний период они не развиваются, но сохраняются жизнеспособными на всех стадиях развития, особенно под снегом, и с наступлением теплых дней продолжают развитие.

При оценке эпидемической опасности и степени загрязнения почвы возбудителями паразитарных болезней определяют:

- вид возбудителей;

- их жизнеспособность и инвазионность;

- экстенсивный показатель загрязнения «А» — отношение числа положительных проб, в которых обнаружены возбудители паразитарных болезней, к общему числу исследованных проб в процентах;

- интенсивный показатель загрязнения — общее содержание возбудителей паразитарных болезней в 1 кг (или 100 г) почвы.

Санитарно-энтомологическими показателями являются личинки и куколки синантропных мух. Синантропные мухи (комнатные, домовые, мясные и др.) имеют важное эпидемиологическое значение как механические переносчики возбудителей ряда инфекционных и инвазионных болезней человека (цисты кишечных патогенных простейших, яйца гельминтов и др.).

Критерием оценки санитарно-энтомологического состояния почвы является отсутствие или наличие преимагинальных (личинки и куколки) форм синантропных мух на площадке размером 20х20 см. Наличие личинок и куколок в почве населенных мест является показателем неудовлетворительного санитарного состояния почвы и указывает на плохую очистку территории, неправильное хранение бытовых отходов и их несвоевременное удаление.

В санитарно-эпидемиологическом отношении почвы и грунты населенных мест могут быть разделены на следующие категории по уровню биологического загрязнения: чистая, умеренно опасная, опасная, чрезвычайно опасная. Вы можете заказать анализ почвы и грунтов в нашей лаборатории.

Оценка уровня биологического загрязнения почв и грунтов

| Категория загрязнения почв и грунтов | Индекс БГКП | Индекс энтеро-кокков | Патогенные |

бактерии, в т.ч. сальмонеллы

куколки-К мух, экз. в почве с площадью 20 х 20 см