Почвенный профиль

Почвенный профиль — сочетание генетических горизонтов, характерное для каждого природного типа почвообразования. Профиль почвы образуется в результате дифференциации исходной почвообразующей породы под влиянием процессов почвообразования и характеризует изменение всех её свойств по вертикали.

Почвенный профиль [1] — совокупность генетически сопряженных и закономерно сменяющихся почвенных горизонтов, на которые расчленяется почва в процессе почвообразования.

Содержание

Типы строения

Под строением профиля понимается характер и последовательная смена генетически связанных горизонтов, слагающих почву.

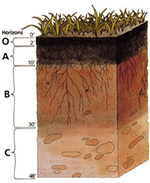

Почвенным профилем называется совокупность почвенных горизонтов, объединенных единым процессом почвообразования. Строение почвенного профиля определяется морфологическими признаками отдельных почвенных горизонтов, закономерно пе¬реходящих один в другой. Строение профиля большинства почв, если их рассматривать в разрезе сверху вниз, сравнительно однотипно: сверху лежит небольшой слой растительных остатков, образующих лесную подстилку, травяной войлок, или дернину; глубже расположен горизонт, в разной степени окрашенный гумусом, или пере¬гноем, а под ним образуется горизонт, переходный к материн¬ской породе. Мощность, или глубина, почвенного профиля зависит от типа и времени протекающего почвообразовательного процесса и может изменяться в очень широких пределах. Строение и мощность почвенного профиля позволяют судить о характере и направлении почвообразовательных процессов, применении систем обработки почв, необходимости внесения удобрений, видах выращиваемых культур, об устойчивости и продуктивности лесов. Поэтому описание почвенного профиля занимает важное место при картировании почв, разработке аг¬ротехники выращивания культур и практических приемов веде¬ния хозяйства. Для характеристики почвенного профиля в целом производят описание отдельных его горизонтов.

Обозначение горизонтов. Каждому из горизонтов дается буквенное обозначение. Наиболее широко применяется система буквенных обозначений (используют латинский шрифт), пред¬ложенная В. В Докучаевым и доработанная советскими уче¬ными. Буквами обозначают генетические горизонты, а сочета¬ниями букв и буквенно-цифровыми индексами — переходные го¬ризонты и подгоризонты. Приняты следующие обозначения: Т — торф, органогенный горизонт; А — горизонт биогенного накопления органического вещества в почвах. Обычно называется гумусовым, перегнойно-аккумулятивным или дерновым горизонтом; А0 — лесная подстилка, травяной войлок, дернина; Апах — пахотный горизонт почвы.; А — гумусовый, дерновый, перегнойно-аккумулятивный, перегнойно-элювнальный горизонт дерново-подзолистых, серых лесных и осолоделых почв; имеет серый или черный цвет; А2 — элювиальный (или горизонт вымывания), подзолистый или осоло-делый. Обычно окрашен в белесоватые, белесые и белые тона; В — иллювиальный, или горизонт вмывания, в подзолистых, серых лес- пых, каштановых и некоторых других породах; G — глеевый горизонт, характерен для почв с постоянным избыточным увлажнением и болотных почв; С — материнская рыхлая горная порода; Д — подстилающая горная порода. Кроме того, применяют буквенное индексы: g — для оглеенных горизонтов; с — » скопления водорастворимых солей; г — » скопления гипса; цифровые индексы — 1, 2, 3 и т. д.

Описание горизонтов. После определения границ генетиче¬ских горизонтов записывают глубину верхней и нижней границ, например A1 6—12 см. Иногда сразу вычисляют толщину, или мощность, генетического горизонта, например, А2 12 26/14. За¬тем, поставив знак горизонта еще раз, дают полное морфологи¬ческое описание каждого горизонта или подгоризонта.

Каждый генетический горизонт описывают в такой последо¬вательности: цвет, механический состав, структура, сложение, включения, новообразования и характер перехода одного гори¬зонта в другой. В полевых условиях указывают влажность почв и определяют 10%-ным раствором соляной кислоты глубину вскипания карбонатов, если они имеются. Описание почв часто сопровождается качественным определением различных соединений и свойств почв, например определяется присутствие кар¬бонатов, закисного железа, вредных водорастворимых солей. Цвет почвы — важнейший морфологический признак. Не¬редко название почвы дается по цвету верхних горизонтов: под¬золы, серые лесные, черноземы, буроземы и т. д. По цвету почвы в первую очередь выделяют генетические горизонты, так как многие реакции и процессы, протекающие в них, связаны с изме¬нением цвета образующихся и перемещающихся соединений. Вы¬нос железа, например, сопровождается появлением белесой ок¬раски горизонта, а вмывание органических соединений — окра¬шиванием горизонта в серый или бурый цвет. Соединение двух¬валентного железа с фосфором (вивианит) нередко придает почве голубоватую или сизоватую окраску, а накопление карбо¬натов кальция придает белесовато-палевую окраску бурым до этого горизонтам. Соединения железа окрашивают горизонты в различные желтоватые, красноватые тона и оттенки. Цвет почвы и интенсивность окраски очень разнообразны. Ок¬рашенность горизонта может быть равномерной, однородной или неоднородной, пятнистой, пестрой, языковой, глянцеватой и др., что связано как с неодинаковой интенсивностью процес¬сов почвообразования, так и неоднородностью распределения вещества в почвенных горизонтах.

Из всего многообразия выделяют три группы соединений, оп¬ределяющих цвет почвы: а) органические и перегнойные веще¬ства, которые могут придать горизонтам черный цвет; б) соеди¬нения окиси железа, окрашивающие почвы в красный цвет; в) соединения кальция, кремнезема, а также каолин, придаю-щие почве белый цвет.

Группировка по соотношению горизонтов

- Простой профиль

- Примитивный — характерен для почв, находящихся на первой стадии образования. Обладает небольшой мощностью (несколько сантиметров), слабо дифференцирован на горизонты, из которых обычно выделяется лишь органогенный горизонт A и материнская порода С.

- Неполноразвитый — формируется на плотных массивно-кристаллических породах или на крутых склонах. Характеризуется полным набором горизонтов, характерных для данного типа почвы, которые, однако, имеют малую мощность и могут быть прерывистыми.

- Нормальный — имеет полный набор горизонтов нормальной мощности, характерных для данного типа почвообразования.

- Слабодифференцированный — образуется на песках (особенно кварцевых) или древних ферралитных корах выветривания. Профиль растянут, монотонен, с постепенными переходами от горизонта к горизонту.

- Нарушенный (эродированный) — содержат частично уничтоженные верхние горизонты.

- Сложный профиль

- Реликтовый — содержит как бы несколько самостоятельных профилей, наложенных один на другой. Образуется в речных долинах, в районах интенсивной эоловой и вулканической деятельности.

- Полициклический — из-за периодического отложения небольшого количества материала почвообразование не прерывается и новый профиль поверх реликтового не образуется, однако в пределах горизонтов видна литологическая неоднородность.

- Многочленный — формируется при смене почвообразующих пород в пределах 100 см от поверхности. На контакте при этом образуется специфический горизонт.

- Нарушенный (перевернутый) — нижележащий горизонт искусственно (обычно при вспашке) перенесён на поверхность.

- Мозаичный — образуется в условиях высокой комплексности почвенного покрова, когда границы горизонтов перестают быть параллельными земной поверхности.

Генетические типы профилей

Выделяются по сочетанию кривых распределения веществ в профиле и соотношения горизонтов.

- Недифференцированный

- Изогумусовый — обладает ярко выраженной дифференциацией по содержанию гумуса (а также часто легкорастворимых солей, гипса, карбонатов), но не дифференцированный по более стабильным компонентам (глине, R2O3).

- Метаморфический — профиль дифференцирован по содержанию глины. Оглинивание происходит in situ, переноса продуктов выветривания не происходит.

- Элювиально-иллювиально-дифференцированный — профиль с выделяющимся элювиальным (обеднённым глиной и R2O3) и иллювиальным (соответственно обогащённым ими) горизонтами.

- Гидрогенно-дифференцированный — характеризуется гидрогенной аккумуляцией вещества в какой-либо части профиля.

- Криогенно-дифференцированный — фактором дифференциации служит постоянная льдистая мерзлота (см. криогенные процессы).

Источник

Вопрос 7. Строение почвенного профиля.

Почвенным профилем называется определенная вертикальная последовательность генетических горизонтов в пределах почвенного индивидуума, специфическая для каждого типа почвообразования.

Главным фактором образования почвенного профиля, т. е. дифференциации исходной почвообразующее породы на генетические горизонты, — это вертикальные потоки веществ и энергии (исходящие или восходящие в зависимости от типа почвообразования и его годовой, сезонной или многолетней цикличности) и вертикальное распределение веществ (корневые системы растений, микроорганизмы, почвообитающие животные).

Строение почвенного профиля, т.е. характер и последовательность составляющих его генетических горизонтов, специфично для каждого типа почвы и служит его основной диагностической характеристикой. Все его горизонты в профиле взаимно связанны и обусловлены. Для каждой конкретной почвы всегда имеется комплекс взаимосвязанных горизонтов, составляющих ее характерный профиль, а не их простая сумма.

Генетическая целостность, единство почвенного профиля — основное свойство почвенного тела, почвы как таковой, формирующиеся в процессе почвообразования из исходной материнской породы как единое целое и развивающейся во времени в единстве составляющих ее генетических горизонтов.

Генетические почвенные горизонты (образуются в процессе генезиса почв) — это формирующиеся в процессе почвообразования однородные, обычно параллельные земной поверхности слои почвы, составляющие почвенный профиль и различающиеся между собой по морфологическим признакам, составу и свойствам.

Строение почвенного профиля в зависимости от наличия и характера соотношения генетических горизонтов может быть простым и сложным. Почвенные профили, имеющие наиболее распространенное простое строение, представлены пятью типами:

1) примитивный профиль, имеет небольшое по мощности гумусовый горизонт (А), расположенный непосредственно на почвообразующей породе (С);

2) не полно развитый профиль, имеет все генетические горизонты, но они не развиты и маломощны, сам профиль укорочен;

3) нормальный профиль, имеет все генетические горизонты, характерные для данного типа почв с нормальной для неэродированных территорий мощностью;

4) слабо дифференцированный профиль, имеет достаточно мощные, но однородные, слабо различимые генетические горизонты;

5) эродированные (нарушенный) профиль, имеет не все (или маломощный верхний) генетические горизонты из-за смыва верхней части профиля.

Сложное строение почвенного профиля так же характеризуется пятью типами:

1) реликтовый профиль, в котором присутствуют погребенные горизонты или погребенные профили палеопочв; с другой стороны, в профиле могут присутствовать не погребенные, а реликтовые горизонты, являющиеся следами древнего почвообразования, идущего сейчас по иному типу;

2) многочисленный профиль формируется в случае литологических смен в пределах почвенной толщи;

3) полициклический профиль образуется в условиях периодического отложения почвообразующего материала (речной элювий, вулканический пепел, эоловый нанос);

4) нарушенный (перевернутый)профиль с искусственно или природно перемещенными на поверхность нижележащими горизонтами;

5) мозаичный профиль, в котором генетические горизонты образуют не последовательную по глубине серию горизонтальных слоев, а прихотливо мозаику, сменяя друг друга пятнами на небольшом протяжении.

Генетические горизонты впервые выделил и описал В.В. Докучаев. Им установлены следующие основные, составляющие почвенный профиль горизонты:

А — горизонт аккомуляции почвенного органического вещества — гумусовый горизонт;

В — переход от верхнего горизонта (А) к материнской горной породе — переходный горизонт;

С — материнская порода — горизонт горной породы, из которой сформировалась почва;

D — коренная горная порода.

Определенное сочетание горизонтов составляет профиль почвы. Например, в целинной дерново-подзолистой почве сверху выделяется горизонт лесной подстилки, под ним гумусовый горизонт, ниже — подзолистый, иллювиальный, далее горизонт, переходный к материнской породе, и материнская порода; для болотной почвы обязательными будут торфяной слой и под ним — минеральный глеевый горизонт. Почвы получили название по наличию тех или иных горизонтов с соответствующими морфологическими признаками.

Названия почв на почвенных картах обозначают индексами (Пд — дерново-подзолистые, Л — лесные почвы, Ч — черноземы и т.д.)

Каждый горизонт так же имеет название и индекс:

А0 – горизонт лесной подстилки или степной войлок, самая верхняя часть почвенного профиля.

А – гумусово-аккумулятивный горизонт, его мощность может достигать от нескольких сантиметров до 1,5 м и более.

А1 – минеральный гумусово-аккумулятивный горизонт, верхний, темно-окрашенный.

А2 – элювиальный (подзолистый, осолоделый), осветленный, бесструктурный или слоеватый рыхлый горизонт, обедненный гумусом.

Ап – пахотный слой, Ад – дерновый.

В – иллювиальный, или горизонт вмывания. Переходный слой к почвообразующей породе. В черноземах этим индексом может обозначаться горизонт без признаков перемещений веществ.

Т – торфяной.

G – глеевый.

С – материнская порода.

Д – подстилающая порода.

Горизонт с морфологическими признаками выше- и нижележащих слоев называют переходными и обозначают двумя буквами, например, А2В, ВС. Первая буква – индекс вышележащего слоя, вторая – нижележащего.

Мощность почвы и отдельных горизонтов: Мощность почвы —толщина ее поверхности до слабодотронутой почвообразовательной поверхности (А0- С). Мощность почвы складывается из мощности отдельных горизонтов. Под почвенным слоем выделяется слабо затронутая почвообразовательным процессом материнская порода. Мощность отдельных горизонтов обозначают в сантиметрах (верхняя и нижняя границы от поверхности), например, Ап 0- 22 см., В1 57-82 см. Эти границы горизонтов определяются при просмотре профиля почвы сверху вниз по изменению одного или нескольких морфологических признаков.

Мощность отдельного горизонта разнообразна так, например, примитивный профиль имеет маломощный горизонт А либо АС; неполно развитый профиль, имеющий полный набор всех генетических горизонтов укороченный, с малой мощностью каждого горизонта; нормальный профиль, имеющий полный набор всех генетических горизонтов, имеет типичную для неэродированных почв мощность; слабо-дифференцированный профиль, в котором генетические горизонты выделятся с трудом и очень постепенно сменяют друг друга.

Кроме представленной индексации генетических горизонтов применяют элементы индексации, предложенной А. Н. Соколовским на основе схемы В. Г. Виленского (1927). В ней также используют буквы латинского алфавита, но в строгом соответствии с названием горизонта или сформировавшего горизонт процесса. Так, гумусово-аккумулятивный горизонт обозначают индексом Н(от лат. humus — гумус), элювиальный горизонт — Е(от лат. eluo — вымывать), иллювиальный — I (от лат. illuo — вмывать), гумусово-элювиальный — НЕ, гумусово-иллювиальный — HI, органогенный горизонт (лесная подстилка, степной войлок) — Но, задернованный гумусовый горизонт, состоящий наполовину и более из живых и отмерших корней травянистых растений, — Hd, горизонт материнской породы обозначают индексом Р (от греч. petra — камень, порода).

Прописные буквы латинского (реже русского) алфавита используют для обозначения основных генетических горизонтов и четко выраженного процесса, строчные буквы — для обозначения дополнительных признаков и слабо выраженного процесса. Например, переходные горизонты чернозема, отражающие уменьшение гумусированности с глубиной, имеют индексы Нр (при относительно хорошей гумусированности) и Ph (при слабой гумусированности). Дополнительные индексы, наиболее часто употребляемые, — это Gl (gl) — глей (оглеение), s — наличие солей, к — карбонатов кальция, al — аллювиальный нанос на поверхности почвы и т.д.

В настоящее время Почвенным институтом им. В.В. Докучаева предложена новая унифицированная система горизонтов, которая содержит ряд существенных дополнений и изменений по сравнению с Классификацией и диагностикой почв СССР (1977 г.). Это связано с включением в классификацию новых объектов — антропогенно-преобразованных почв.

Антропогенно-преобразованные горизонты — это горизонты, сформированные в результате регулярного распахивания и иных механических перемешиваний одного или нескольких естественных горизонтов, внесения органических и минеральных удобрений, мелиорантов и др.

РТ— агроторфяной, темный, преимущественно темно-коричневый, слабосвязный, гомогенизированный. Имеет в основном высокую (но не более 45 %) степень разложения органического материала. Содержание органического вещества > 35 % от массы горизонта. Имеет низкую влагоемкость; подвержен обработке, скорость которой зависит от характера использования. Образован из материала естественных торфяных горизонтов в результате искусственного осушения и освоения соответствующих почв.

PAT— агроторфяно-минеральный, темный, гомогенный с примесью минерального материала, связный, с элементами комковатой структуры. Содержание органического вещества

Источник