Обработка почвы под промежуточные культуры

1 Обработка почвы под промежуточные культуры

Подготовка почвы под посев промежуточных культур является сложным комплексом сельскохозяйственных операций, которые необходимо провести в короткий срок, напряженный период и часто при неблагоприятных погодных условиях. Дисковое лущение крайне благоприятно с агротехнической точки зрения, но из-за сжатых сроков хозяйства часто сразу приступают к основной обработке почвы. Основная обработка проводится с оборотом пласта и безотвальная. Вторая рекомендуется только на хорошо очищенных от сорняков полях и для возделывания поукосных культур. Пожнивные культуры требуют отвальной обработки.

2 Основные виды обработки почвы под промежуточные культуры

Посев промежуточных культур в Нечерноземной зоне России проводится в основном по непаровым предшественникам и поэтому основная обработка почвы под посев — одна из самых сложных при производстве зерна. Сложность проведения этой операции заключается в следующем:

1. В короткий срок, в разгар уборочных работ, большие площади должны быть обработаны с заранее заданным качеством (при крошении фракции почвы мельче 2,5 см должны составлять не менее 80%, удельная масса почвы — 1,0. 1.3 г/см неровности на поверхности — не более 2. 4 см).

2. Почвы после возделывания предшественников часто имеют низкую влажность, при обработке образуется большое количество прочных глыб, трудно поддающихся измельчению, или наоборот, имеют повышенную влажность. В соответствии с этим методы обработки почвы должны быть различными.

Очевидный путь преодоления указанных трудностей -уменьшение объема обрабатываемой почвы, т.е. уменьшение глубины обработки. Такой путь достаточно прост для безотвальной обработки, которая может применяться только на чистых от сорняков полях, в хозяйствах с достаточно высокой культурой земледелия.

Обычные плуги способны оборачивать пласт при глубине не менее 16. 18 см, а для подготовки почвы под посев озимых достаточна глубина обработки 10. 12 см. Это потребовало создания специальных плугов, адаптированных к условиям зоны, которые способны удовлетворительно оборачивать пласт при глубине 10. 22 см. Орудие представляет собой многокорпусный навесной плуг с корпусами шириной захвата 30 см, полувинтовой отвально-лемешной поверхностью и снабжено углоснимами. Этот плуг может применяться не только при подготовке почвы под озимые, но и на других работах и должен найти широкое применение в хозяйствах Нечерноземной зоны.

Подготовку почвы под посев промежуточных культур можно улучшить и затраты на нее сократить за счет применения комбинированных пахотных агрегатов, состоящих из плуга и приспособления типа ПВР. Особенно эффективны эти агрегаты при подготовке почвы в условиях недостаточного увлажнения: при вспашке образуется большое количество глыб, которые при летних условиях высыхают за несколько часов и их прочность увеличивается в 4. 10 раз. Упрочненные глыбы требуют больших затрат на их последующее измельчение.

Комбинированные пахотные агрегаты в Нечерноземной зоне не получили распространения, так как считается, что из-за малых площадей полей их эксплуатация затруднительна. Это не соответствует действительному положению вещей. В Нечерноземной зоне, особенно в районах вокруг крупных населенных пунктов, большое количество обширных полей, не уступающих по площади, например, кубанским. Исследования ВИМ показали, что производительность комбинированных агрегатов с приспособлениями типа ПВР ниже, чем простых пахотных, на 5. 7%, как в Нечерноземной зоне, так и на Кубани. Ввиду того, что Нечерноземная зона более увлажнена, чем степная, то качество крошения после мелкой вспашки с приспособлениями типа ПВР часто удовлетворяется требованиям предпосевной подготовки, т.е. почва обрабатывается за один проход.

В северной части Западной Европы (Швеция, Германия) тяжелые катки — приспособления широко применяются даже с оборотными плугами. Фермеры идут даже на такой сложный тип работы: при каждом повороте приспособление отсоединяется от плуга и после выполнения поворота снова присоединяется к нему. Это считается выгоднее, чем делать потом по пашне 1. 3 прохода другими орудиями, хотя в Швеции площадь полей так же мала, как и в нашем Нечерноземье. Отечественные комбинированные пахотные агрегаты не требуют такой технологии, однако, работа с ними сложнее, чем с простыми плугами. По-видимому, это служило и служит препятствием к их распространению: наемный работник не хочет усложнять интенсивность труда, не получая непосредственно вознаграждения. Следует ожидать, что с развитием фермерских хозяйств, или других сходных экономических структур, совмещение операций при основной подготовке почвы под посев промежуточных станет правилом. Одновременно должны быть продолжены работы по адаптации пахотных комбинированных агрегатов к условиям Нечерноземной зоны.

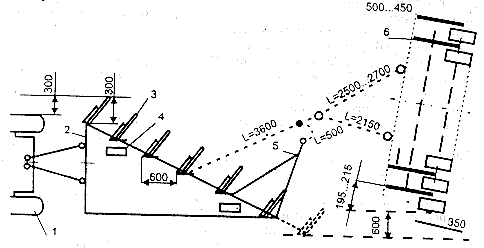

Наиболее подходящим для подготовки почвы под посев промежуточных и пожнивных культур в условиях Нечерноземной зоны является плуг-лущильник ПЛН-7(6)-30+ПВР-2,3 (рис. 14, 15). Столь же эффективным орудием является фронтальный плуг ПФН-2,1. Хотя оборот пласта этим орудием несколько хуже, чем классическими плугами, оно имеет значительные эксплуатационные преимущества, так как у фронтального плуга короткая продольная база. Следовательно, появляется возможность оборудовать его различными приспособлениями (например, производственными ПВР-2.3) для дополнительной обработки. На малых глубинах (14. 17 см) работа этого орудия достаточно устойчива и технологически надежна.

Однако этих двух плугов в хозяйстве может и не быть. Тогда для основной обработки почвы под посев озимых культур необходимо применять обычно 4-5-корпусные плуги со вспашкой на минимальную глубину 16. 20 см с тем же приспособлением ПВР-2.3. Способ присоединения приспособления к плугу может быть осуществлен по аналогичной схеме (рис. 15,16). Если в хозяйстве нет приспособлений типа ПВР. то плуг должен применяться в агрегате с кольчато-шаровым катком ККШ-2. Присоединять его к плугу необходимо так же, как и приспособления ПВР, т.е. с отклонением 7. 10%т перпендикуляра к направлению движения для того, чтобы каток не сваливался в борозду.

Рис 15 Схема присоединения приспособления П В Р-2,3 к 6.. 7-корпусному плугу-лущильнику для пахоты на глубину 12 .22 см 1- трактор, 2- плуг-лущильщик; 3 -корпус туга. 4- опорное колесо, 5 -прицепка для борон, 6- приспособление

При неудовлетворительном крошении каток необходимо загружать балластом. Балластные ящики лучше всего засыпать почвой, нельзя для этой цели использовать металлолом, камни и т.д. Неплохо, если имеется, выпускавшийся нашей промышленностью пахотный агрегат ПКА-2.

Все комбинированные пахотные агрегаты с различными типами катков применяются только при пониженной или оптимальной влажности почвы. При повышенной влажности необходимо использовать совсем другие агрегаты. Определять границу влажности можно старинным способом. Для этого горсть разрыхленной почвы сжать в ладони и затем уронить на землю: если рассыплется — применять комбинированные агрегаты с катком, если не рассыплется — агрегаты для влажной почвы.

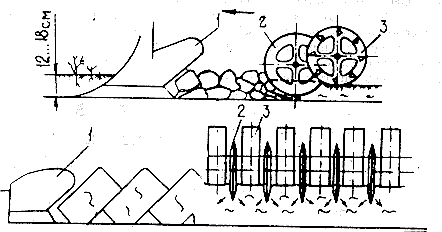

Рис 16 Схемы обработки почвы под посев озимых и промежуточных культур комбинированным пахотным агрегатом ПЛН- 7-30+ПВР-2,3. 1 -корпус плуга. 2- укоклинчатый диск. 3 — кольчато-шпоровый диск

При обработке влажной почвы образующиеся комья очень непрочные, однако, погода может резко поменяться, и комья быстро высохнут и упрочнятся (иногда в 4. 10 раз). Следовательно, подготовка почвы во влажную погоду тоже требует совмещения операций. Уплотнения почвы в этом случае, как правило, не требуется, влажная почва пластична и быстро оседает. Поверхностный слой толщиной до 10 см должен быть измельчен, для этого достаточно обработки тяжелыми зубовыми боронами.

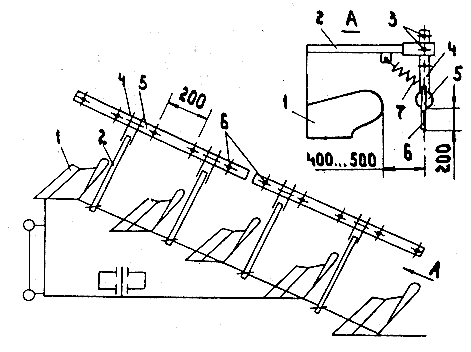

При простейшем способе присоединения зубовых борон к плугам бороны не переводятся в транспортное положение, не самоочищаются, на поворотах могут быть поломаны. При более совершенном способе агрегатирования бороны поднимаются вместе с плугом, самоочищаются, не требуют перевода в транспортное положение. Однако все агрегаты с зубовыми боронами имеют несколько пониженную технологическую надежность из-за забивания борон. Особенно часты могут быть забивания зубьев при мелкой вспашке, так как растительные остатки располагаются в этом случае все-таки ближе к поверхности. Глубину хода зубовых борон практически невозможно регулировать. Поэтому лучшее приспособление для дополнительной обработки влажных почв — специальный подпружиненный брус, установленный на плуге согласно, рис. 17. Брус снабжен зубьями, которые при работе двигаются в почве с наклоном 45. 60° назад, следовательно, не поднимают растительные остатки из почвы на поверхность. Шарнирная подвеска бруса позволяет регулировать ею положение по высоте. т.е глубину хода зубьев. Глубина хода регулируется в зависимости от твердости почвы натяжением пружины, прижимающей брус к почве. Такая конструкция позволяет получить удовлетворительное качество дополнительной обработки в различных условиях и обеспечивает высокую надежность технологического процесса

Рис 17 Приспособление к плугу для выравнивания поверхности пашни:

1- плуг; 2- кронштейн. 3- регулировочные отверстия. 4- поводки;

5 -брус. 6 -зубья. 7- пружина

Безотвальную обработку под промежуточные культуры рекомендуется применять в следующих случаях.

1. В крайне неблагоприятных погодных условиях (например, очень дождливое или, наоборот, засушливое лето).

2. В хозяйствах с высоким уровнем агротехники и урожайности (следовательно, на малозасорённых полях) по занятым парам. В этом случае отсутствие оборота пласта не приведет к заметному увеличению сорняков, так как культурные растения могут им противостоять

Источник

3.Обработка почвы под промежуточные культуры

Обработка почвы под озимые промежуточные равнозначна под озимые основной культуры. На почвах тяжелого гранулометрического состава обработка состоит из вспашки плугом с углоснимом, на легких дискование или чизельная обработка на глубину 10-12 см. Перед посевом проводится боронование или культивация с боронованием, но лучше применение агрегатов типа АКШ.

Поукосная культура в большинстве районов республики высевается во второй половине июля после уборки основной культуры на зеленую массу, сено или сенаж. Основная обработка начинается с дискования или чизелевания на глубину 10-12 см с последующим применением агрегатов типа АКШ.

Пожнивныевысеваются практически в августе месяце. Поэтому обработку надо проводить в кратчайший срок сразу после уборки зерновых. Применяют дискование или чизелевание, в качестве основной обработки. Пред посевом почву выравнивают с применением комбинированных агрегатов.

4. Особенности обработки торфяных почв.

Обработка торфяных почв должна быть направлена на уменьшение минерализации органического вещества путем сокращения количества плужных обработок и глубины. Применение безотвальной или минимальной обработки. Это позволяет продлить срок использования торфяной почвы.

Пласт многолетних трав начинают обрабатывать после уборки первого укоса трав под озимые и после второго укоса под яровые культуры на последнем году пользования трав. Дернину измельчают дисковыми боронами (БПД-7М, БПД-5М) за два три прохода при плотной дернины на глубину 20-22 см и менее плотную на глубину 10-15 см. Пашут продискованный пласт на глубину 30-35 см через 12-15 дней. Разделку вспаханного пласта необходимо проводить в дав следа на глубину 16-18 см дискованием с заделкой минеральных удобрений с обязательным прикатыванием до и после посева.

При возделывании зерновых культур после зернового предшественника, зернобобового или пропашного почву дискуют на глубину 16-18 см или применяют культивацию. При засорении корневищными и корнеотпрысковыми сорняками дискование противопоказано.

Под яровые культуры на торфяных почвах подготовку почвы проводят осенью. Осеняя основная и предпосевная обработка состоит из разделки вспаханного поля дисками, выравнивания поверхности и прикатывания. Последнее дискование и прикатывание должны проводиться не ранее октября, чтобы меньше взошло сорных растений. Весной по мере оттаивания почвы проводят посев ранних яровых зерновых. Под культуры поздних сроков сева предпосевная обработка проводится при оттаивании слоя на 10-12 см с дискования + выравнивание + прикатывание + посев.

Обработку торфяных почв после промежуточных культур необходимо проводить сразу за уборкой последних. После пожнивных, подсевных и поукосных культур проводят вспашку на 20-22 см. Под поукосные и пожнивные культуры проводят дискование или чизелевание на 10-15 см с прикатыванием до и после посева или проводят прямой посев агрегатом типа АПП.

Источник

Сельское хозяйство | UniversityAgro.ru

Агрономия, земледелие, сельское хозяйство

Популярные статьи

Промежуточные культуры

Промежуточные культуры — культуры севооборота, высеваемые на поле после уборки основной в том же году, с целью получения дополнительного урожая.

Большинство сельскохозяйственных культур занимают поле на протяжении 50-70% теплого периода года. Например, в Нечерноземной зоне после уборки яровых и озимых зерновых поля остаются незанятыми в течение двух-трех месяцев. В течение этого периода выпадает 100-150 мм осадков, а сумма активных температур достигает 1000 °С, или 30-40% агроклиматических ресурсов теплого периода года. Количество безморозных дней может доходить до 65-70 дней. Этого достаточно, что получить дополнительный урожай пожнивных, поукосных, подсевных или сидеральных культур, используемый в качестве зеленого корма или зеленого удобрения. В весенний период при посеве поздних яровых также может оставаться достаточно времени, чтобы получить дополнительный урожай зеленой массы озимых.

Навигация

Виды промежуточных культур

Пожнивная культура — промежуточная культура, высевая после уборки основной зерновой.

Поукосные культуры — промежуточные культуры, высеваемые после уборки основных культур, например озимой ржи, однолетних трав, использованных на зеленый корм, сено или силос. Как правило, поукосные имеют более ранние сроки посева, чем пожнивные.

В качестве поукосных используются те же культуры, что и для пожнивных, а также кормовые брюкву и капусту (рассадным способом), однолетние злакобобовые смеси, смеси гороха или бобов с горчицей и др.

Озимые промежуточные культуры — культуры, высеваемые после уборки основной культуры осенью с целью получения ранней весной зеленого корма. К ним относятся рожь, тритикале, сурепица, вика, зимующий горох или смеси озимых ржи и вики.

Подсевные культуры — вид промежуточных культур, которые высевают весной под покров основной культуры, например, под озимые или яровые зерновые, однолетние злакобобовые смеси. Подсевные остаются вегетировать на поле после уборки основной культуры и дают урожай зеленной массы до конца сезона. В качестве подсевных используют озимую и яровую вику, сераделлу, однолетний райграс, люпин, горох, клевер, эспарцет, донник.

Значение промежуточных культур

Промежуточные культуры, наравне с занятыми парами, являются элементами интенсивного земледелия. Замена чистых паров на занятые в условиях достаточного увлажнения позволяет повысить коэффициент использования пашни до единицы, то применение промежуточных культур сделать его выше единицы.

Широкое использование удобрений, орошения, современных технологий обработки почвы позволяет за счет промежуточных культур увеличить продуктивность 1 га пашни в Поволжье и Кубани до 20-25 тыс. корм. ед., в Нечерноземной зоне — до 10 тыс. корм. ед.

Таблица. Эффективность использования пашни при орошении на Кубани (Зубенко, 1980) 1 Земледелие. Учебник для вузов/Г.И. Баздырев, В.Г. Лошаков, А.И. Пупонин и др. — М.: Издательство «Колос», 2000. — 551 с.

| Число урожаев за 1 год | Культуры | Сбор продукции, т/га | Сбор кормовых единиц, ц/га | Условно чистый доход с 1 га, % |

|---|---|---|---|---|

| Один | Кукуруза, зеленая масса | 47,20 | 95,8 | 100 |

| Два | Озимый ячмень: зерно солома | 4,43 7,38 | 48,9 24 | |

| Кукуруза пожнивная, зеленая масса | 39,40 | 80,1 | ||

| Всего за два урожая | — | 153,5 | 160 | |

| Три | Озимая викоржаная смесь, зеленая масса | 46,00 | 101,3 | |

| Кукуруза поукосная, зеленая масса | 44,50 | 90,2 | ||

| Горохо-подсолнечная смесь поукосная, зеленая масса | 33,70 | 56,3 | ||

| Всего за три урожая | 124,20 | 247,8 | 259 |

Благодаря их использованию в южных районах страны в условиях орошения можно получать до трех урожаев год, увеличивая продуктивность пашни в 1,6-2,6 раза и снижая себестоимость продукции на 15-25%. Степень насыщенности севооборотов промежуточными культурами может достигать 30-80%.

Промежуточные культуры — важный источник кормов и звено зеленого конвейера. Благодаря их использованию возможно получение зеленого корма в период, когда основные кормовые культуры еще не достигли кормовой спелости (весной) или убраны (осенью). Они могут служить высококачественным сырьем для заготовки кормов на стойловый период.

В южных районах они позволяют получать не только зеленый корм, но и зерно, например, при пожнивном посеве гречихи, или клубни при пожнивной или поукосной посадке картофеля. Посевы сидеральных промежуточных культур могут использоваться на зеленое удобрение.

Промежуточные культуры возделываются в чистом виде или в смесях. Например, смеси люпина с овсом и подсолнечником, овса с горохом, кукурузы или суданской травы с горохом или чиной, викой или чиной. Смеси озимой пшеницы и озимой ржи с озимой викой или зимующим горохом дают больший урожай, чем их чистые посевы. Не менее эффективны смеси покровных культур — озимой вики с райграсом однолетним, подсеваемые под покров озимой ржи на зеленый корм.

Особенности использования промежуточных культур в регионах России

Возделывать промежуточные культуры без орошения возможно в большинстве областей и республик России, расположенных южнее линии Санкт-Петербург—Тверь—Иваново—Казань—Уфа и севернее линии Белгород-Воронеж—Пенза—Ульяновск—Уфа.

В южных районах применяют эспарцет, донник, клевер однолетний, суданскую траву, в северных районах — различные виды клевера, донник, озимую вику, сераделлу, люпин многолетний и однолетний, райграс однолетний. Их высевают под покров однолетних трав или зерновых.

Во многих регионах России в качестве озимых промежуточных культур могут использоваться озимые рожь, пшеница, ячмень, вика, рапс, сурепица, зимующий горох, зимующий овес. Они отличаются хорошим использованием агроклиматических ресурсов осенне-зимнего и ранневесеннего периодов, устойчивостью к перезимовке, быстрой скоростью роста и ранней весенней отдачей высоких урожаев зеленой массы.

В южных районах страны в условиях орошения или достаточного увлажнения с длинным периодом вегетации, большим количеством тепла и естественно высоким плодородием почв имеют хорошие предпосылки для возделывания в послеуборочный период. В качестве промежуточных культур в южных районах используют кукурузу, подсолнечник, гречиху, суданскую траву, просо, сорго, могар и другие поздние яровые.

Эти региональные особенности определяют выбор промежуточных культур, устойчивых к засухе и требовательных к теплу, для южных регионов страны и нетребовательных к теплу, скороспелых, быстрорастущих и устойчивых к заморозкам для Нечерноземной зоны.

Эффективность промежуточных культур в Нечерноземной зоне зависит в большей степени от продолжительности теплого периода, количества тепла, вносимых удобрений.

В этой зоне пригодны поукосные культуры, убираемые на зеленый корм, например вико- и горохо-овсяные смеси после уборки раннего картофеля. Лучшая для этих условий считается многолетний люпин или донник. В качестве пожнивных распространены горчица, озимый и яровой рапс и др.

В лесолуговой зоне в качестве пожнивных и поукосных культур используют овес, горох, люпин, пелюшку, кормовую капусту, турнепс, белую горчицу, озимый и яровой рапс, фацелию, масличную редьку, озимую сурепицу и другие быстрорастущие и морозоустойчивые растения.

В Центрально-Черноземной зоне в качестве поукосных пригодны кукуруза, суданская трава, сорго, горох, вика, бобово-злаковые смеси, озимый рапс, сурепица и другие с посевом не позже середины июля. Для пожнивных используют озимый рапс, сурепицу, горох, бобово-овсяные смеси.

В степной зоне европейской части России возделывают промежуточные культуры: в посевах озимых — рапс, сурепицу, пшеницу, рожь и их смеси; в посевах поукосных — кукуруза, суданская трава, сорго, подсолнечник; в посевах пожнивных — яровые и озимые семейства капустные, горохо-овсяные смеси, тритикале, смесь озимой ржи с озимой викой.

На Среднем и Южном Урале, в Западной Сибири в качестве пожнивной культуры выращивают масличную редьку, яровой рапс и белую горчицу, посев которых проводят не позднее 1 августа. Хорошие урожаи получают от использования озимой ржи на зеленый корм, после которой высевают основную культуру севооборота, например, горох, ячмень, картофель и кукурузу.

Источник