Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Водопроницаемость почв и грунтов

Водопроницаемость — одно из важнейших водно-физических свойств почвы. С ней связано использование атмосферных осадков и поливной воды. При хорошей водопроницаемости осадки, а также поливная вода почти полностью проникают в почву, создавая запасы влаги, и, наоборот, при плохой водопроницаемости вода стекает по поверхности, вызывая эрозию. На водонепроницаемых и слабопроницаемых нижних горизонтах образуются временные верховодки. Однако хорошая водопроницаемость может быть нежелательным явлением при гидротехнических работах. Вот почему изучению водопроницаемости, ее величины, характера и способов изменения уделяют большое внимание при исследованиях почв и грунтов. Вследствие комплексного характера изучать ее в почвах естественного сложения, особенно в целях ирригации, нужно при тщательном контроле.[ . ]

Под водопроницаемостью почв и грунтов понимают способность их впитывать и пропускать сквозь толщу горизонтов и слоев воду с поверхности. В первый момент поступления воды в ненасыщенную почву вода впитывается и передвигается в вертикальном и горизонтальном направлениях под влиянием градиентов сорбционных и менисковых сил, а также гидростатического напора. Чем тяжелее почва по гранулометрическому составу, чем больше в ней тонкокапиллярных пор, чем она суше, тем больше воды впитывается. Этот процесс характеризуется коэффициентом впитывания.[ . ]

В отличие от почв, земли имеют большую мощность. Они могут включать не только почву, почвообразующие и подстилающие горизонты рыхлых отложений, но и коренные горные породы. Мощность лесных земель зависит от глубины распространения корней деревьев. Однако если глубже их распространения залегают водоупорные или, наоборот, дренирующие водопроницаемые горизонты, влияющие на водный режим, то и они должны быть включены в толщу лесных земель. Термин «почво-грунт», который широко применялся лесоводами в начале девятнадцатого века, близок по значению термину «лесные земли».[ . ]

Турбулентная водопроницаемость объясняется неоднородным сложением почв и грунтов, наличием некапиллярных промежутков: трещин, ходов землероев и т. п. Поэтому промачи-вание почвы неоднородно, на разную глубину. Поливная вода в таких случаях расходуется нерационально.[ . ]

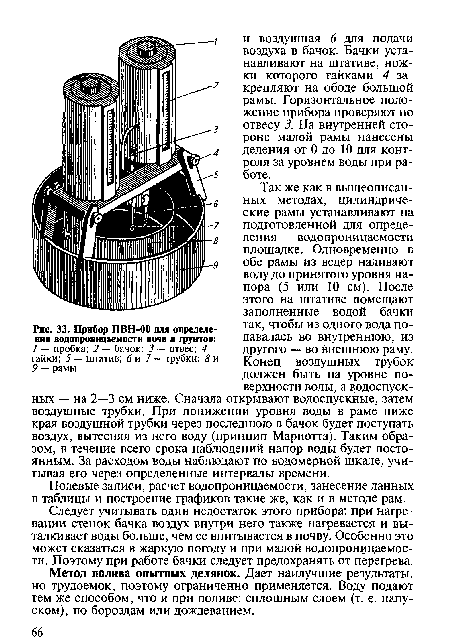

| Прибор ПВН-00 для определения водопроницаемости почв и грунтов |  |

В учебном пособии разделы «Структура почвы», «Плотность», «Физикомеханические свойства почв и грунтов», «Водопроницаемость почвы» написаны 3. А. Корчагиной, а остальные разделы —Л. Ф. Вадюниной.[ . ]

Дорожки должны быть твердыми и водопроницаемыми. Для быстрого просыхания после дождей дорожки устраивают на щебенчатом или шлаковом основании. Для устройства дорожек по ширине их (80— 150 сантиметров) выбирают грунт на глубину 15 сантиметров (на песчанистых почвах на 8 сантиметров). Выемку заполняют щебнем, битым кирпичом или шлаком, сильно смачивают водой и трамбуют сначала по бокам и затем середину. Делается это для того, чтобы придать дорожке дугообразный профиль; средняя часть дорожки должна быть на 4—5 сантиметров выше краев. После трамбовки равномерно накладывают тонкий слей глины или тяжелой глинистой земли, поливают водой (осторожно, чтобы не смыть глину), дают слегка подсохнуть, насыпают тонкий слой гравия (или щебенчатой крошки) и укатывают тяжелым катком (или трамбуют) от краев к середине.[ . ]

К числу эффективных мер предупреждения засоления почв и борьбы с ним принадлежит вертикальный машинный дренаж для откачки грунтовых вод, особенно при водопроницаемых грунтах. Наконец, большое значение в предупреждении засоления почв, особенно при освоении уже засоленных почв, имеет глубокий горизонтальный дренаж в сочетании с промывными полями пли вертикальным дренажем.[ . ]

Величина коэффициента фильтрации зависит от свойств почвы и грунта, а также от свойств фильтрующейся жидкости (воды)—вязкости ее, которая, в свою очередь, зависит от температуры и минерализации. С понижением температуры увеличивается вязкость воды, а следовательно, уменьшается подвижность ее, и наоборот. Данные по водопроницаемости, полученные при разных температурных условиях, не могут быть сравнимы. Поэтому принято приводить их к единой температуре 10 °С, вводя в формулу расчета поправочный температурный коэффициент Хазена: 0,7+ (0,03 • 0.[ . ]

Рассмотрим наиболее широко применяемый в гидрогеологии, гидротехнике и гидромелиорации, в физике и мелиорации почв для расчетов установившегося движения почвенно-грун-товых вод метод электрогидродинамических аналогий (ЭГДА), основанный на электрическом моделировании течения жидкости. Метод ЭГДА применяется при изучении водопроницаемости почв и грунтов (определение коэффициентов фильтрации), при определении расходов, градиентов напора, скоростей и давлений, а также при исследовании размеров и форм: фильтрационных потоков в натуре, напорного подпитывания, потери на фильтрацию из каналов, рек, водохранилищ, подземный сток в акватории и др.[ . ]

Перед промывкой поверхность массива выравнивается, глубоко вспахивается и разбивается валиками на чеки — прямоугольные участки размером 0,1-0,3 га. Затем чеки затопляют водой. Промывные нормы воды устанавливают в зависимости от степени загрязненности массива, водопроницаемости грунтов, состава загрязнителя, его растворимости и т.п. Например, для рассоления метрового слоя почвы необходимо 4-10 тыс. м3/га воды. Промывные воды отводят через рассоляющий дренаж для того, чтобы они не попали в нижележащие водоносные горизонты. Длительность промывки при рассолении доходит до 1-2 лет, при этом очистка массива никогда не бывает полной [34].[ . ]

Степень загрязнения земель пластовыми водами определяется степенью насыщенности грунта хлоридами и нефтепродуктами. Сточные воды, попадающие на почву, приводят к изменению ее физико-химических свойств, снижению водопроницаемости, ухудшают азотный режим и нарушают корневое питание растений, из грунта вытесняется кислород, необходимый для жизнедеятельности растений и микроорганизмов.[ . ]

Парковые розы или шиповники можно сажать осенью. Благородные розы — чайно-гибридные и полиантовые сажают и пересаживают в открытый грунт обыкновенно весной, вслед за оттаиванием и подсыханием грунта и после снятия покрытия. Однако питомники и садоводства отпускают эти розы преимущественно осенью. В этом случае их целиком в лежачем положении закапывают на зцму в сухую водопроницаемую почву на глубину до 20—30 сантиметров, отмечают колышками места прикола и сверх грунта с наступлением морозов укрывают древесным листом. Все розы, культурные и дикорастущие, при посадке обрезают «коротко», т. е. оставляют на каждой ветке по 1—2 почки, и вслед за посадкой немедленно окучивают, отгребая затем почву после прорастания почек. Применяя короткую обрезку, можно пересаживать розы в течение всего лета.[ . ]

Отсюда следует, что сг« 1 — а/х, т.е. с увеличением объема выпадающих осадков увеличивается и коэффициент стока. Однако при постоянном количестве осадков коэффициент стока зависит, главным образом, от водопроницаемости почв и грунтов. Обычно тяжелые по гранулометрическому составу почвы менее проницаемы, чем легкие. Почвы с уплотненными горизонтами отличаются низкой водопроницаемостью. Большое значение для водопроницаемости почв имеет водопрочность их структуры, зависящая от содержания и качественного состава гумуса, состава обменных оснований и других факторов.[ . ]

Обычно загрязнения нефтепродуктами (газовым конденсатом, отработанными маслами, смазками и др.) приводят к значительным изменениям физико-химических свойств почв. Так, разрушение слабых почвенных структур и диспергирование почвенных частиц сопровождается снижением водопроницаемости почв. За счет загрязнения нефтепродуктами в почве резко возрастает соотношение между углеродом и азотом, что ухудшает азотный режим почв и нарушает корневое питание растений. Кроме того, углеводороды, попадая на поверхность земли и впитываясь в грунт, сильно загрязняют почву и подземные воды, в результате чего плодородный слой земли не восстанавливается в течение длительного времени. Почва самоочищается очень медленно путем биологического разложения нефтепродуктов.[ . ]

После 5 июня (среднего срока минования весенних заморозков) георгины высаживают с комом в открытый грунт. Участки должны быть защищены от ветров, хорошо освещены. В тенистых местах георгины плохо цветут, сильно вытягиваются, клубни образуются некачественные и зимой плохо хранятся. Не рекомендуется сажать георгины и возле крупномерных деревьев, которые иссушают почву. Лучшая почва — окультуренная, рыхлая, водопроницаемая с большим запасом питательных веществ. В глинистые и суглинистые почвы добавляют 10—20% песка и торфа, в песчаные — торф или глину. В обоих случаях при обработке вносят компост, навоз и другие органические удобрения.[ . ]

В лабораторных условиях можно изучать отдельные процессы (впитывание, фильтрация), а также влияние различных факторов на величины водопроницаемости. Точность лабораторного метода зависит от объема исследуемого образца (чем больше образец, тем точнее результаты). В основном эти методы можно свести к определению водопроницаемости почв и грунтов ненарушенного сложения методом монолитов, а также насыпных образцов.[ . ]

До наступления сильных морозов кактусы должны слегка подсохнуть. Чтобы они зимовали без риска, нужно дать им верхнее укрытие из стекла или искусственных материалов. Если оно не ориентировано на восточную или северную сторону, с боков его оставляют открытым. Благодаря этому будет обеспечено постоянное проветривание и не возникнет опасность перегрева, когда начнет светить солнце. Примерно с конца марта укрытие удаляют. Кактусы открытого грунта с весны до позднего лета могут находиться под действием дождей. Но никогда нельзя допускать застоя влаги в почве. Поэтому необходимо позаботиться о дренаже. Его можно сделать водопроницаемым, составив его из гравия, шлака и песка. На открытом для осадков месте слой дренажа должен быть 30-40 см. В местах, расположенных у стены дома и защищенных выступом крыши, такие радикальные меры для устранения застойной влаги не нужны. Над дренажным слоем кладут субстрат, в который свободно высаживают растения, Кактусовую грядку располагают по возможности на возвышенном месте, на ней размещают несколько природных камней различной величины.[ . ]

Источник

Водопроницаемость и водоподъемная способность почв

Водопроницаемость и водоподъемная способность почв

Водопроницаемость почв – способность почв и грунтов впитывать и пропускать через себя воду, поступающую с поверхности. В процессе поступления воды в почву и дальнейшего передвижения ее можно выделить 2 этапа: 1) поглощение воды почвой и прохождение ее от верхнего слоя к слою в ненасыщенной водой почве; 2) фильтрацию воды сквозь толщу насыщенной водой почвы. При этом первый этап представляет собой впитывание почвы и характеризуется коэффициентом впитывания. Второй этап – это собственно фильтрация. Интенсивность прохождения воды в почвенно-грунтовой толще, насыщенной водой, характеризуется коэффициентом фильтрации.

В природных условиях четко выделить отдельные этапы водопроницаемости практически невозможно. Значительно чаще при этом идет впитывание воды почвой, фильтрация же имеет место только в случае выпадения большого количества осадков, при орошении большими нормами и при снеготаянии. Границей между впитыванием почв и фильтрацией считают момент установления постоянной скорости фильтрации.

Водопроницаемость почв находится в тесной зависимости от их грану-лометрического состава и химических свойств почв, их структурного состояния, плотности, порозности, влажности и длительности увлажнения. В почвах тяжелого гранулометрического состава она всегда (при прочих равных условиях) меньше, чем в легких. Сильно снижает водопроницаемость почв присутствие набухающих коллоидов, особенно насыщенных Na+ или Mg2+, поскольку при увлажнении такие почвы быстро набухают и становятся практически водонепроницаемыми. Почвы оструктуренные, рыхлые характеризуются большими коэффициентами впитывания и фильтрации.

Водопроницаемость почв измеряется объемом воды, который проходит через единицу площади поперечного сечения в единицу времени. Величина эта очень динамичная и сильно варьирует как по профилю почв, так и пространственно. Оценить водопроницаемость почв тяжелого механического состава можно по шкале, предложенной Н. А. Качинским (1970):

В ненасыщенных водой почвах для количественной характеристики водопроницаемости почв пользуются коэффициентом водопроводимости, или влагопроводности. Он определяется как коэффициент пропорциональности между скоростью потока воды и градиентом сил, вызывающих передвижение воды (давление, гидравлический напор и т. п.). Коэффициент влагопроводности зависит от влажности почв: увеличивается с увеличением ее влажности и достигает максимума во влагонасыщенной почве. В этом случае его и называют коэффициентом фильтрации. Можно сказать, что коэффициент влагопроводности аналогичен коэффициенту фильтрации, но применяется он для ненасыщенных водой почв.

Так, в почвах при утяжелении их гранулометрического состава водо-подъемная сила будет сначала расти до определенного предела, а затем она начнет уменьшаться.

Объясняется это тем, что капиллярная вода передвигается не во всем объеме пор, а лишь в действующем их просвете. В любых порах по мере уменьшения их радиуса капиллярные силы сначала будут расти в связи с увеличивающейся кривизной менисков, но в дальнейшем начнут падать. При малом размере пор (1 мкм и менее) весь их внутренний просвет (или большая его часть) заполнен связанной пленочной водой и активные действующие поры либо совсем исчезают, либо просвет их становится настолько мал, что всасывающая сила мениска компенсируется силами трения движущейся капиллярной воды о стенки пленок жидкости, сорбированной почвой, и передвижение капиллярной воды, а следовательно, и капиллярного подъема происходить не может. Вода в таких порах может передвигаться только как пленочная, т. е. очень медленно.

Поведение воды в почве, ее физическое состояние, передвижение в профиле по вертикали и горизонтали, ее доступность растениям, вообще говоря, подчиняются очень сложным закономерностям схотастического (вероятностного) характера и могут быть описаны в терминах различных методологических подходов: водобалансового – изменения водозапасов почвы и приходорасходных статей водного баланса; гидродинамического – скорости и плотности водных потоков в почве; термодинамического – изменения термодинамических потенциалов почвенной воды.

Первый из указанных подходов наиболее широко используется в почвоведении и является традиционным в почвенных исследованиях, будучи основанным на периодических измерениях почвенной влажности; второй больше всего принят в почвенно-мелиоративных работах, когда инженеры имеют дело с потоками подаваемой в почву или отводимой из почвы воды. Термодинамический подход интенсивно разрабатывается в последнее время и сейчас рассматривается как наиболее перспективный и теоретически обоснованный, поскольку он не только позволяет описывать состояние и поведение воды в почве в данный момент времени в наиболее обобщенном виде на базе фундаментальной физической теории, рассматривая весь водообмен природных экосистем в единых терминах, но и допускает количественный прогноз водообменных процессов, что особенно важно для суждений о водообеспеченности и водопотреблении растений. На основе этого подхода возможно автоматизированное управление водным режимом почв в условиях искусственного увлажнения (орошения) или осушения (дренажа). Существо термодинамического подхода сводится к использованию понятий полного и частных термодинамических потенциалов почвенной воды, поддающихся инструментальному измерению, т. е. количественной энергетической оценке сил взаимодействия между водой и вмещающей ее твердой фазой почвы.

Поскольку вода в почве находится под одновременным сложным воз-действием нескольких силовых полей – адсорбционных, капиллярных, осмотических, гравитационных, – для характеристики их суммарного действия и оценки энергетического состояния воды в почве введено понятие термодинамического, или полного, потенциала почвенной воды.

Полный потенциал почвенной воды fV/) – это количество работы, Дж*кг-1, которую необходимо затратить, чтобы перенести единицу свобод-ной чистой воды обратимо и изотермически из стандартного состояния So в то состояние Sn, в котором она находится в рассматриваемой точке почвы. Иными словами, эта величина выражает способность воды в почве производить большую или меньшую работу по сравнению с чистой сво-бодной водой. За стандартное состояние So при этом принимается резервуар с чистой (без солей, т. е. с осмотическим давлением П = 0) свободной (т. е. не подверженной влиянию адсорбционных и капиллярных сил) водой при температуре То, высоте ho и давлении Ро. Потенциал почвенной воды – величина отрицательная, поскольку необходима работа (положительного знака) по его преодолению. Вместо понятия «потенциал» в почвоведении принято использовать понятие «давление почвенной воды», которое измеряется в паскалях.

Полный, или термодинамический, потенциал почвенной воды равен сумме частных потенциалов, связанных с разными силовыми полями, — адсорбционного; капиллярного; осмотического; гравитационного; тензометрического давления.

Потенциал или давление почвенной воды в сильной степени зависит от водосодержания почвы, причем каждая почва в зависимости от своего гранулометрического, минералогического и химического состава и сложения имеет свою собственную характеристическую кривую зависимости давления почвенной воды от влажности почвы, которая получила название кривой водоудерживания. Кривая водоудерживания считается основной гидрофизической характеристикой почвы. Чем меньше воды в почве, тем сильнее она удерживается твердой фазой, тем ниже ее потенциал (больше абсолютное значение отрицательного давления воды). Кривые водоудерживания показывают очень быстрый рост водного потенциала от крайне низких отрицательных значений давления вплоть до нуля в полностью насыщенной водой почве.

Наименьший полный потенциал почвенной влаги (наибольшее абсолютное значение отрицательного давления порядка (2-5)-108 Па) отмечается для монобимолекулярных слоев адсорбированной воды (прочно связанная вода, «нерастворяющий объем» – часть гигроскопической воды). При давлении почвенной воды ниже – 107 Па, согласно И. И. Судницыну, вода в почве практически полностью представлена двойным электрическим слоем мономолекулярной, бимолекулярной толщины, описываемым теорией Гельмгольца, а количество адсорбированной воды определяется удельной поверхностью почвенных частиц при весьма слабой роли обменных катионов.

Невыровненность потенциалов почвенной воды в разных точках является непосредственной причиной движения воды в почвах: вода перемещается в сторону наиболее низкого потенциала, в общем случае из более влажных участков в более сухие.

Существует определенная связь почвенно-гидрологических констант с давлением почвенной воды. Например, наименьшей влагоемкости почвы соответствует давление от -104 до –3*104 Па, а влажности завядания от –6*105 до -2,5*106 Па.

В почве, насыщенной влагой и не содержащей солей, давление почвенной влаги равно нулю. При снижении влажности почвы оно приобретает все большие по абсолютной величине отрицательные значения. По мере иссушения у почвы появляется способность при соприкосновении с водой поглощать ее. Такая способность почв получила название сосущей силы почвы. Величина, характеризующая эту силу, получила название всасывающего давления почвы. Всасывающее давление (сосущая сила) почвы численно равно давлению почвенной воды, но выражается положительной величиной.

Всасывающее давление почвы измеряется при любых влажностях, начиная от полного насыщения почвы и кончая почти сухой почвой, специальными приборами. Чаще всего для этой цели используют тензиометры и капилляриметры. Выражается всасывающее давление, как и давление почвенной воды, в паскалях, атмосферах, сантиметрах водного столба или в барах (1 Па=105 бар = 9,87 •106 атм = 7,5*103 мм рт. ст. = 0,102 мм вод. ст.).

Всасывающее давление сухой почвы приближается к 107 см вод. ст., или 109 Па. Оперировать с величинами такого порядка неудобно и Р. К. Скофилд (1935) предложил выражать всасывающее давление почвы не числом сантиметров водного столба, а десятитысячным логарифмом этого числа pF. Тогда у почвы, почти полностью насыщенной пресной влагой, при давлении, равном 103 Па, pF=1, давлению в 105 Па будет соответствовать pF=3, а в сухой почве, когда давление приближается к 109 Па, pF приближается к своему верхнему пределу, равному 7. Скофилд показал, что между значениями влажности, подвижности и доступности почвенной влаги для растений и всасывающим давлением существует довольно тесная зависимость.

В настоящее время считают, что определенным водно-физическим характеристикам и формам воды соответствуют следующие значения pF: максимальная гигроскопическая вода – 4,5; влажность завядания – 4,2; наименьшая влагоемкость для почв:

тяжелого механического состава – 2,7– 3,0; среднесуглинистых – 2,5; песчаных – 2,0; вода прочносвязанная – 5,0– 7,0; вода капиллярная связанная– 3,5– 5,0; свободная– 1,75– 3,50; вода гравитационная– 1,75.

Оценка физического состояния почвенной воды по потенциалу или по всасывающему давлению является более правильной, нежели по абсолютному содержанию воды. Обусловлено это тем, что по значениям pF можно произвести объективную сравнительную качественную оценку состояния воды в почве с различными физико-механическими и водно-физическими свойствами. Почвы, обладающие одинаковыми pF, можно считать эквивалентно влажными, т. е. близкими по содержанию воды той или иной категории физиологической доступности, хотя абсолютное содержание воды в почве может быть различным.

Поэтому константы – достаточно условная категория в почвенной гидрологии, унаследованная от тех времен, когда энергетической характеристики почвенной воды еще не применяли. Для понимания поведения воды в почве, ее доступности для растений достаточно использовать энергетическую концепцию. Так, потенциал влаги завядания для злаков (пшеница, ячмень, рожь) в среднем равна 1500 кПа, для таких пород деревьев, как ель, сосна, дуб, береза, осина — 2400 кПа. Энергетическое состояние воды в почве позволяет быстро оценить водный режим растений. Потребление растениями воды из почвы определяется их сосущей силой. Сосущая сила зависит от осмотического давления в клетках растения за вычетом тургорного давления, которое препятствует поступлению воды в клетку. Осмотическое давление в клетках корней достигает 1000 кПа, а в листьях -4000 и даже 6000 кПа в листьях ясеня зеленого на светло-каштановых почвах Ергеней. Именно разница в потенциале воды в почве и растении определяет поступление воды в растение из почвы. Иллюстрацией сказанного может служить распределение значений потенциала в почве и тканях тополя берлинского на темно-каштановых почвах Уральской области, по данным Н.А. Взиуздаева. В исследованной почве в слое 0-50см потенциал почвенной воды равен -1500 кПа, в слое 50-100 см -500 — — 1000кПа, в слое 100-150 см -200 ч- -500 кПа, в слое ниже 150 см -200 кПа. У тополя потенциал воды в листьях равен -2400 ч-3200 кПа, в лубе ствола -1800 -г- -2600 кПа, в корнях – 1600 -г- – 900кПа.

Таким образом, в листьях потенциал воды всегда меньше потенциала корней, что определяет постоянное движение воды от корней к листьям. В засушливых почвах физическое испарение может привести к тому, что водный потенциал почвы будет намного меньше потенциала корня, и потребление воды из почвы станет невозможным.

Источник