Структура почвенного покрова

ЭПА, чередуясь в пространстве, образуют ПК, которые и создают СПП. Следовательно, СПП можно рассматривать как закономерную совокупность ЭПА, представленную в виде различных почвенных комбинаций. В зависимости от особенностей рельефа, состава и свойств пород и некоторых других условий ЭПА могут составлять различные микро-, мезо-, макрокомбинации, т.е. создавать конкретную СПП.

Микрокомбинации представляют собой чередования небольших по площади (единицы и десятки квадратных метров) ЭПА, чаще всего связанных с микрорельефом.

Мезокомбинации – чередование более крупных (средне- и крупноконтурных) ЭПА и микрокомбинаций, обычно связанное с мезорельефом или пространственной сменой почвообразующих пород.

Макрокомбинации – чередование мезокомбинаций, обусловленное макрорельефом. Наиболее существенно различаются макрокомбинаци равнинных и горных территорий.

Важным показателем, по которому группируются ПК, является контрастность входящих в их состав ЭПА. В связи с этим различают контрастные и неконтрастные (слабоконтрастные) ПК. Контрастность характеризуется степенью различия в уровне плодородия компонентов (ЭПА) ПК.

Например, в ПК, представленной черноземами выщелоченными среднемощными и мощными разной степени выщелоченности, почвы не отличаются резко по уровню плодородия, условиям возделывания всех основных полевых культур и такую ПК следует считать неконтрастной. В ПК, составленной дерново-подзолистыми, болотно-подзолистыми и болотными почвами, ее компоненты существенно отличаются по плодородию и возможностям их использования. Такая ПК является контрастной.

Для характеристики степени контрастности используют различные подходы: сопоставление почв по их принадлежности к тем или иным агропроизводственным и мелиоративным группам, различия по показателям состава (механический состав, запасы гумуса и др.), свойств (реакции, содержания обменного натрия и др.), степени гидроморфности, смытости и т.д.

Оценка контрастности на основе различия агропроизводственных особенностей почв в соответствии с их агропроизводственной группировкой может быть представлена следующим образом (таблица 1).

Шкала контрастности почв (по В.М. Фридланду, 1972)

особенностей двух сравниваемых почв

почвы принадлежат к одной агропроизводственной группе

почвы принадлежат к разным агропроизводственным группам (но к одной мелиоративной группе); различий в принципах ведения хозяйства не требуется

почвы принадлежат к разным агропроизводственным группам (но к одной мелиоративной группе); требуются различия в принципах ведения хозяйства

одна из почв не требует мелиораций, а другая требует

обе почвы требуют мелиорации и принадлежат к разным мелиоративным группам. Одна из этих почв может быть использована при применении мелиораций, другая не может

одна из почв может быть использована без мелиораций, а другая не может быть улучшена даже мелиорациями и ее нельзя использовать в сельском хозяйстве

На основании учета размеров ЭПА, контрастности почв, составляющих ПК, а также наличии между компонентами генетической связи В.М. Фридланд предложил выделять шесть классов ПК:

Комплексы – микрокомбинации с регулярным чередованием мелких пятен контрастно различающихся почв, взаимно обусловленных в своем развитии, т.е. имеющих двустороннюю генетическую связь.

Образование комплексов обусловлено преимущественно влиянием микрорельефа на почвообразование, а в отдельных случаях жизнедеятельностью землероев, неравномерностью первоначального распределения солей в породе.

Пятнистости – микрокомбинации неконтрастных небольших по площади пятен почв (ЭПА). В лесостепной зоне такие пятнистости могут быть представлены микрокомбинациями черноземов типичных, черноземов выщелоченных и лугово-чернозеных почв (рис. 2).

На рис. 3 дан пример вариации почв, представленной комбинацией черноземов оподзоленных почв.

Рис. 3. Комбинация черноземов оподзоленных почв

СПП представлена крупноконтурными ЭПА неконтрастных черноземов оподзоленных различной мощности и лугово-черноземных оподзоленных почв. ЭПА, составляющие данную вариацию, агрономически однородны и совместимы. Массивы с подобной СПП вовлечены в полевые севообороты. Формирование ташетов и мозаик в основном связано со сменой в пространстве пород и иногда (для ташетов) и растительности.

Мозаики – контрастные комбинации почв, обусловленные существенными изменениями в пространстве состава и свойств почвообразующих пород. Например, СПП с фоновым среднемощным слабовыщелоченным черноземом и пятнами маломощного слабощебнистого остаточно-карбонатного чернозема должна быть отнесена к агрономически неоднородным несовместимым, т.к. урожай озимой пшеницы на пятнах остаточно-карбонатного слабощебнистого чернозема падает в 5-7 раз по сравнению с фоновым черноземом. Использование такой территории в полевых севооборотах зависит от доли участия компонентов, обладающих неблагоприятными агрономически контрастными свойствами.

Ташеты — неконтрастные комбинации почв, обусловленные различными типами растительности или сменой пород.В.М. Фридланд (1972) как пример формирования ташета под влиянием растительности указывает территорию курской лесостепи, на которой чередуются темно-серые лесные почвы под дубравами с черноземами выщелоченными и оподзоленными на лугово-степных участках. В этом случае в условиях выровненного рельефа на однотипных породах сформировалась неконтрастная комбинация почв (биогенный ташет) в связи с длительным воздействием различных типов растительности. Для характеристики и названия любой почвенной комбинации должен быть выявлен ее компонентный состав, т.е. указаны ЭПА, составляющие комбинацию. Кроме того, определяется доля участия в процентах каждого ЭПА в комбинации. Для сокращения записей (формулы) ПК используют индексы почв, принятые для обозначения их на почвенных картах.

Комплексы обозначаются последовательным написанием индексов почв без каких-либо знаков между индексами.

Например, означает комплекс, состоящий из серых лесных (50%),

серых лесных глеевых почв (20%) и дерново-подзолистых глееватых (30%).

При обозначении пятнистостей между индексами почв ставится точка. Пятнистость, представленная дерново-подзолистыми почвами разной степени оподзоленности, пишется П1Д·П2Д·П3Д.

При написании сочетаний индексы соединяются знаком « + ». Например, П2Д + Пб + Бнг – это сочетание дерново-среднеподзолистых, болотно-подзолистых и торфяно-глеевых почв.

В формуле вариаций между индексами почв ставится знак « — ». Вариации черноземов выщелоченных среднемощных и мощных с участием лугово-черноземных почв должна быть написана в виде следующей формулы: ЧвII – ЧвIII – Чл, где : Ч – чернозем; В – выщелоченный; Л – луговой; II, III – римские цифры, показывающие мощность гумусового слоя.

Для обозначения мозаик между индексами ставят знак « х ». Например, Ч2в х Ч1остк х Ч1∆∆∆остк представляет мозаику черноземов слабовыщелоченных среднемощных, черноземов остаточно-карбонатных маломощных и черноземов остаточно-карбонатных маломощных сильнощебнистых.

В формуле ташетов между индексами почв ставится знак « : ». Ч2оп : Л3 – ташет черноземов оподзоленных среднемощных и темно-серых лесных почв. Важными характеристиками структуры почвенного покрова являются ее сложность, контрастность и неоднородность. Сложность или пестрота – частота смены почвенных ареалов. Она зависит от площади ЭПА, их числа на единицу площади (например, 100 га), степени изрезанности границ ЭПА (формы контуров).

Сложность ПП оценивается по индексу сложности, который представляет собой вычисленное по карте число контуров (без учета формы контуров и числа компонентов) на 100 га площади (Л.П. Ильина. 1972) (табл. 2).

Классификация ПП по сложности (Л.П. Ильина)

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Пятнистость почв

Пятнистый бактериоз — Bacterium cerealinum Gent. Отмечен в Западной Сибири и Ростовской области. Поражает ячмень. На листьях и стеблях образуются мелкие черные пятна. Пораженные листья желтеют и засыхают. Зерно получается щуплым, урожай снижается. Наиболее сильно болезнь развивается в засушливые годы. Передается через семена и почву.[ . ]

Пятнистости по своему строению сходны с комплексами, а вариации с сочетаниями. Различия заключаются в слабой контрастности компонентов, образующих пятнистости и вариации. Примеры пятнистостей: дерново-подзолистые сильно- и средне-смытые, дерново-подзолистые и дерново-подзолистые глееватые, черноземы типичные тучные и черноземы выщелоченные тучные. Примеры вариаций: дерново-слабо- и дерново-среднеподзолистые почвы; дерново-подзолистые средне- и сильносмытые; аллювиальные дерновые кислые и аллювиальные дерновые оподзоленные.[ . ]

Почвы: I — черноземы типичные тучные мощные; 2 — то же, слабовыщело-ченные; 3 — то же, сильновыщелоченные; 4 — то же, карбонатные; 5 — черноземы карбонатные тучные среднемощные; 6 — черноземы карбонатные перерытые; 7 — черноземно-луговые почвы; 8 — границы между ареалами комбинаций. Компоненты сложного сочетания: 1 — спорадически пятнистый ЭПА; // — пятнистость выщелачивания, замкнутая, фоновая; III — то же, полуоткрытая, фоновая; IV — сочетание простое, открытое.[ . ]

Эти почвы широко распространены на низменных равнинах в подзонах мохово-лишайниковой и кустарничковой тундр. Для профиля этих почв характерно наличие глеевого горизонта, который образуется в результате восстановительных процессов в условиях водонасыщения почвенной толщи. Благодаря присутствию Ре (II) глеевый горизонт приобретает специфический голубовато-серый (сизый) цвет. Этот горизонт располагается сразу под гумусовым и продолжается до верхней поверхности многолетней мерзлоты. Иногда между гумусовым горизонтом и оглеенной частью почвенного профиля обособляется маломощный пятнистый горизонт с чередованием серых и ржавых пятен. Содержание гумуса в горизонте А тундрово-глеевых почв около 1—3%, реакция близка к нейтральной.[ . ]

Бурая пятнистость листьев томатов. Заболевание распространено в теплицах повсеместно. Симптомы сначала появляются на листьях нижнего яруса, в дальнейшем болезнь охватывает все растение. На листьях с верхней стороны появляются желтовато-коричневые пятна, с нижней стороны на этих же пятнах образуется сначала светло-серый, а затем буровато-коричневый бархатистый налет, состоящий из конидиального спороношения, при помощи которого и распространяется заболевание. Пораженные листья усыхают. Наибольшего развития болезнь достигает при высокой относительной влажности воздуха (выше 80 %) и температуре 22—25° С. Сохраняется инфекция в виде конидий на пораженных частях растений, стеллажах и в почве. Споры выносят длительное высушивание и промораживание и часто остаются жизнеспособными до 10 месяцев.[ . ]

На легких почвах против ржавой пятнистости положительное действие оказывают азотные удобрения и молотый известняк. Следует учитывать, что при возделывании картофеля на северных склонах железистая пятнистость клубней проявляется всегда в значительно меньшей степени, чем на южных. Болезнь слабее развивается на сортах Малинчанка, Приекульский ранний и др.[ . ]

Болиголов пятнистый (крапчатый) — Cotiium maculatum L.— относится к семейству сельдерейных. Распространен повсеместно. Растет около дорог, по берегам рек и водоемов, на мусорных местах. Засоряет посевы, сады, огороды, луга, пастбища. Предпочитает влажные места обитания, плодородные почвы. Обладает высокой конкурентной способностью, угнетает и подавляет как культурные растения, так и сорняки. Растение ядовитое. Наблюдается отравление животных в ранневесенний период, когда бывает недостаток корма. При заготовке кормов нельзя допускать наличия болиголова в силосе, сенаже, сене.[ . ]

В песчаных почвах создается сплошной фронт продвижения нефти, тогда как в тяжелых суглинках нефть проникает по трещинам, вдоль корневых систем растений. Нефть сорбируется в отдельных горизонтах, создавая своеобразные «нефтяные макротекстуры» почвенного профиля: равномерную, трещинно-корневую, пятнистую, селективно-насыщенную и др.[ . ]

Железистая пятнистость (ржавость) клубней вызывается недостатком фосфора, влаги и повышенной температурой почвы.[ . ]

Температура почвы может оказывать значительное влияние на передачу вирусов нематодами. Деброт [441] обнаружил, что в случае передачи нематодой Ьощ1йоги8 тасгозота вируса кольцевой пятнистости малины при 20 °С заражаются 16 из 20 проростков огурца, при 25 °С — 4 из 20 проростков, а при 30 °С заражения не происходит. Снижение эффективности передачи вируса при высоких температурах не было следствием гибели нематод; при всех трех температурных режимах количество их к концу эксперимента было примерно одинаковым. Высокие температуры могут отрицательно влиять па процесс питания нематод.[ . ]

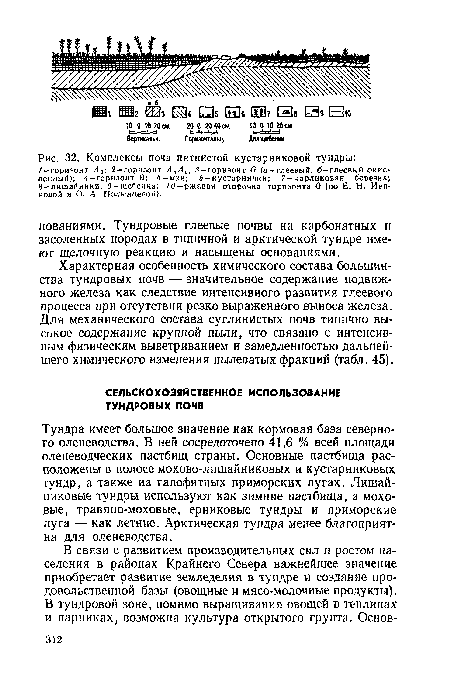

| Комплексы почв пятнистой кустарниковой тундры |  |

Концентрическая пятнистость проявляется на листьях, обычно в начале цветения растений в виде крупных концентрических пятен желтого или темного цвета. Листья скручиваются, засыхают и часто опадают. При сильном поражении отмечается недоразвитость семян, а иногда и гибель всего растения. Вызывает болезнь вирус табачной мозаики, поражающий многие растения. Распространяется различными сосущими насекомыми, а также через почву от пораженных растений. С Семенами ие передается.[ . ]

Конгрегационное (пятнистое) распределение особей в экологических исследованиях встречается наиболее часто. Это явление связано с наличием различных уровней в сложении мозаичной структуры био-геоциноза. Мозаика в горизонтальном и вертикальном направлениях сложения биогеоциноза наблюдается для почвы и растительного компонента, а также микроклимата, животного и микробного населения.[ . ]

Контуры черноземных почв преимущественно представлены пятнистостями. Выделяются сочетания серых автоморфных и гле-евых почв с участием контуров дерново-подзолистых почв, а также вариации светло-серых, серых и темно-серых почв.[ . ]

Низкий уровень йода в почве ведет к низкому содержанию его в растениях и подземных водах, а следовательно, и в пищевом рационе населения. Недостаток йода может вызвать заболевания эндокринной системы, кретинизм. Недостаток кальция при избытке стронция в питьевой воде и продуктах питания является, как полагают, причиной некоторых эпидемических заболеваний. Низкое содержание кобальта в почве — причина возникновения дисфункции обменных процессов у рогатого скота и овец. Недостаток содержания в почве и питьевой воде фтора приводит к кариесу. При содержании фтора в питьевой воде выше 1,5 мг/л у человека и животных зубы поражаются «пятнистой эмалью». При этом заболевании нередко поражается и опорно-двигательный аппарат. В некоторых зарубежных странах в последние годы получило распространение эндемическое заболевание детей раннего возраста — метгемоглобинемия, вызываемое избытком в воде солей азотной кислоты.[ . ]

Зимуют взрослые личинки в почве у основания побегов малины на глубине 2—3 см. Весной при прогревании поверхности почвы до 13°С вылетают комарики. Их можно заметить в утренние и вечерние часы, когда они кружатся внутри куста. Яйца откладывают в свежие ранки на побегах, под кору и в трещины коры, пораженной пурпуровой пятнистостью. Через 5 —7 дней отрождаются личинки, которые питаются под корой. В местах питания личинок кора, а затем и древесина иссушается и чернеет. Побеги в местах повреждения ломаются и засыхают. Развивается в 2—3 поколениях.[ . ]

Появлению и развитию болезни Способствует теплая погода в сочетании с кратковременными осадками или обильными ночными росами. В результате поражения образуются темно-коричневые округлые или угловатые пятна с ясно выраженными концентрическими кругами. Диаметр их достигает 1,5—2,5 см. Они часто сливаются вместе. В зоне поражения ткань сухая, легко выкрашивается, образуя бахромчатые отверстия, тогда как при фитофторозе во влажных условиях пятна размягчаются. Фито-фторозные пятна расплывчатые, нередко занимают всю листовую пластинку, а, при альтернариозе чаще всего только центральную ее часть. При поражении листьев альтернариозом в сильной степени они постепенно желтеют, что не наблюдается при фитофторозе. В течение лета образуется несколько поколений конидий, благодаря чему болезнь быстро распространяется. Гриб зимует на пораженных растительных остатках, находящихся на поверхности почвы или на глубине не более 5 см. Г риб поражает также томаты и другие пасленовые.[ . ]

Избыток питательных веществ в почве может неблагоприятно сказываться на развитии растений. Так, при избытке азота листья становятся темно-зелеными, на них появляются крупные, буроватые, легко продавливающиеся пятна. Жилки листа грубые. После сушки и ферментации такие листья приобретают бурый или черный цвет. Избыток марганца может вызвать мелкую некротическую пятнистость темного цвета.[ . ]

Эродированные и дефлированные почвы на снимке обычно имеют пятнистую текстуру. Дополнительным дешифровочным признаком смытых почв является приуроченность их к достаточно крутым участкам склонов, которые легко выделяются при стереоскопическом изучении снимков.[ . ]

Для ликвидации сохраняющейся на почве инфекции (антракноз, ржавчина) под кустами смородины, крыжовника, малины ранней весной нужно сгребать и уничтожать опавшие листья, а для уничтожения зимующих фаз вредителей (пилильщики, галлицы, крыжовниковая огневка) и грибной инфякции, вызывающей пятнистости листьев, перекапывать почву под кустами. Вырезка сухих, поломанных, поврежденных стеклянницей, златкой, стеблевой галли-цей, почковой молью и пораженных мучнистой росой ветвей и уничтожение их также дают хороший результат.[ . ]

В сочетаниях часто участвуют контуры пятнистостей и комплексов, что создает значительную неоднородность в уровне плодородия отдельных участков и полей. Поэтому важной задачей правильного использования почв в таежнолесной зоне является выравнивание плодородия отдельных массивов (полей) пахотных почв агротехническими приемами с учетом структуры почвенного покрова. Ниже дается краткая характеристика главных особенностей структуры почвенного покрова основных геоморфологических областей земледельческой части зоны.[ . ]

Сеять овес нужно в хорошо подготовленную почву и оптимальные сроки. Запаздывание приводит к сильному поражению возбудителями ржавчины, мучнистой росы, пятнистостей, бактериальных и вирусных болезней. Своевременное уничтожение сорняков и вредителей значительно уменьшает возможность накопления и распространения возбудителей вирусных, бактериальных и других болезней. Воздушно-тепловой обогрев или облучение семлн на солнце повышает их всхожесть, а также устойчивость растений к болезням. Скирдование соломы и проведение осенней обработки почвы сразу после уборки урожая уменьшают количество зимующих на полях патогенов.[ . ]

Источником инфекции крупной и мелкой бактериальной пятнистостей служат семена и неперегнившие остатки растений в почве.[ . ]

На территориях с выраженным микрорельефом выделяются пятнистости (с почвами разной степени оподзоленности) и комплексы (автоморфные почвы с полугидроморфными).[ . ]

Установлено, что мартеновский шлак улучшает микрофлору почвы, увеличивая в ней содержание микроорганизмов, полезных для жизнедеятельности растений, является хорошим компонентом в органоминеральных компостах; повышает качество продуктов и содержание белковых веществ в сене и зерне, а также сахара и витаминов; уменьшает заболеваемость растений. Например, поражение свеклы пятнистостью снижается на 40%, а повреждение корнидом — на 30% при 100% поражаемости на контрольном поле.[ . ]

Различают четыре вида лесных пожаров: низовые, почвенные, верховые и пятнистые. Низовым называют пожар, при котором горят нижний ярус леса, лесная подстилка, кустарники, нижняя часть стволов и корни, выступающие на поверхность почвы. Этот вид лесных пожаров преобладает.[ . ]

Большинство исследователей считают основными причинами комплексности почв микрорельеф и связанный с ним различный характер увлажнения и солевого режима и, как следствие, пятнистое распределение растительности и почв. Примером исключительной комплексности почвенного покрова могут служить Западно-Сибирская и Прикаспийская низменности.[ . ]

СТРУКТУРА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА — многократно повторяющееся устойчивое сочетание почв, находящихся между собой в определенной генетической и географической связи и создающих характерный пространственный рисунок почвенного покрова. Различные С.п.п. образованы из элементарных почвенных ареалов, объединенных в комплексы, пятнистости, сочетания, мозаики и ташеты. Характер С.п.п. во многом определяет возможности земледелия и эффективность использования земельных ресурсов.[ . ]

Болезнь проявляется в виде гнили проростков, корней, корневой шейки и узлов соломины, пятнистости листьев, трахео-микозов. Гниль корней и трахеомикозы вызывает гриб рода Fusarium. Виды Helmintosporium и Ophyobolus вызывают потемнение корневой шейки и узлов соломины, пятнистость листьев, гибель всходов. В результате поражения злаков корневой гнилью сильно снижается урожай и качество семян. Источником инфекции служит почва, пожнивные остатки и семена.[ . ]

Проявляется заболевание при прорастании семян и появлении всходов в виде мелкоточечной пятнистости и штрихов красно-кирпичного цвета на семядолях, подсемядольном колене и корнях проростков (цв. табл. При сильном развитии болезни пятнышки сливаются в сплошное пятно, семядоли делаются прозрачными и загнивают. Вокруг поражений развивается грязно-белый паутинистый налет, и проростки часто погибают до появления всходов на поверхности почвы, При слабом поражении всходы частично восстанавливаются.[ . ]

По-видимому, нематоды неспособны передавать инфекцию в том случае, если вирус просто присутствует в почве. Например, когда почву, в которой находились нематоды-переносчики, промывали суспензией, содержащей вирус черной кольцевой пятнистости томатов, нематоды оставались неинфекционными; они становились инфекционными лишь тогда, когда в почве росли больные растения [315].[ . ]

Фома незначительный (Ph. exigua) многояден и известен на растениях сорока шести семейств. Например, гриб вызывает пятнистости стеблей, гнили корней и клубней картофеля и является возбудителем фомозной гнили. При этом на клубнях появляются вдавленные охряно-бурые пятна отмершей ткани с резко очерченным краем, напоминающие след от пуговицы. В пораженной ткани под действием гриба появляются пустоты, заполненные серым войлочным мицелием гриба, а в ткани и на ее поверхности — пикниды с конидиями. При высадке заболевших клубней в поле гриб из клубня переходит в почву и мицелий, развиваясь в корневой зоне, заражает вновь формирующиеся дочерние клубни. Источниками инфекции могут быть растительные остатки с пикнидами, больные клубни, почва. На отмерших частях растений после перезимовки обнаруживаются перитеции сумчатой стадии — офиоболус пурпурородный (О. porphyrogenus), аскоспоры также могут заражать растения. Поражепные клубни отличаются плохой лежкостью.[ . ]

Нет единого мнения об оптимальных количествах фтора, необходимых для организма человека. Так, поражение зубов «пятнистой эмалью» наступает при содержании фтора в питьевой воде выше ПДК (1,2 мг/л). В то же время, согласно А.П. Виноградову (1950), эндемический флюороз возникает при содержании фтора в почве более 0,05 %, а в питьевой воде при содержании свыше 0,5 мг/л.[ . ]

Шляпка диаметром 1—4 см, сероватая или желто-глинистая. Встречаются они чаще всего на пастбищах, а также в садах, огородах и парках. Ареал космополитный. В роде 6 видов.[ . ]

Препарат подвергается полевым испытаниям как средство борьбы с повили кой, в частности на люцерне, и как фунгицид для опрыскивания ранней весной (до распускания почек) почвы под яблонями (против парши), в абрикосовых садах (против дырчатой пятнистости листьев) и в виноградниках (против мильдью), а также для опрыскивания кустов крыжовника (против американской мучнистой росы) и смородины (против антракноза и септориоза).[ . ]

Встречаются комплексы черноземов с солонцами.[ . ]

Чем крупнее в почвенной комбинации площади ЭПА, чем они однороднее по агрономическим свойствам, тем агрономически благоприятнее СПП. И, наоборот, чем больше (контрастнее) в комбинации отличается одна почва от другой, чем меньше площади ЭПА, тем неблагоприятнее СПП в агрономическом отношении. В пятнистостях небольшие размеры ЭПА не играют заметной отрицательной роли, так как составляющие пятнистость почвы близки (неконтрастные) по своим агрономическим свойствам. Различают (Карманов) три группы СПП по их агрономическим качествам: агрономически однородные, агрономически неоднородные совместимые, агрономически неоднородные несовместимые.[ . ]

Наиболее спокойный, равномерный почвенный покров сформирован в европейской России. Почвенные зоны здесь представлены широкими равномерными полосами, протянувшимися с запада на восток или с юго-запада на северо-восток. Эти полосы закономерно сменяют друг друга, начиная с Крайнего Севера. На побережье морей Северного Ледовитого океана распространены различные тундровые почвы и лесотундра. Почвенный покров здесь довольно разнообразен, часто имеет пятнистый характер, тесно связан с характером почвообразующих пород и меняющейся растительности. Эта территория очень сильно подвержена влиянию человека вообще и воздействию различных загрязняющих веществ, если они с какими-либо отходами попадают на поверхность почвы.[ . ]

Характеризуется небольшими относительными колебаниями почвенной поверхности большей частью в пределах 5—15 см. Площадь микропонижений и микроповышений может быть от 0,5 до нескольких сотен квадратных метров. Хорошо выраженный микрорельеф наиболее типичен для степных районов. В связи с тем что на разных элементах микрорельефа создаются неодинаковый характер увлажнения и солевой режим, формируется пятнистое или комплексное распределение растительного, а следовательно, и почвенного покрова.[ . ]

Бактерии — возбудители болезни — передаются с семенами. Проникая через поранения в сосуды растения, они разрушают их, в результате сначала увядают отдельные листья, затем побеги и, наконец, все растение. Для бактериального рака характерно увядание долек листа сначала по одной стороне. При надрезе такого листа у основания черешка обнаруживается поражение сосудов стебля и черешка. В результате разрушения внутренних тканей появляются разрывы в виде продольных трещин. Этими признаками бактериальный рак отличается от фузариозного и вертициллезного увядания, вызываемого грибами. Из стебля бактерии проникают в плоды, вызывая внутреннее поражение, которое можно обнаружить при разрезе плода; тяжи сосудов, идущие к семенным камерам, окрашены в желтый цвет. Как результат наружного внешнего заражения, на плодах развивается пятнистость «птичий глаз»— белые пятна (у красных плодов — желтые) с темными трещинами в центре, окруженные светлым ореолом, обычно группами, ближе к плодоножке. Бактерии могут перезимовывать в растительных остатках, но в почве сохраняются короткое время.[ . ]

Источник