Как повысить урожайность огорода недорогими, но эффективными способами: всё о гуминовых удобрениях

Что такое гуминовые удобрения знают не все огородники и садоводы. Сейчас, в эпоху химической промышленности существует огромный ряд препаратов, подкормок, стимуляторов роста. Такое разнообразие ставит в тупик, ведь хочется купить чудо-средство, но сделать выбор – задача не из простых. В статье мы расскажем, что такое гуминовые удобрения и как их применять.

Содержание

- Что такое гуминовые вещества, как они влияют на растения?

- Как применять гуминовые препараты: виды подкормок

- Противопоказания в применении гуминовых удобрений

Что такое гуминовые вещества, как они влияют на растения?

Основой гуминовых удобрений являются гуминовые вещества. Гуминовые вещества, если сказать просто – это органическая масса, которая образуется из растительных и животных остатков путём естественного разложения. Вещества эти в больших количествах присутствуют в торфе, сапропеле, угле не топливного происхождения, компосте.

Своё название они получили от латинского слова гумус, означающего – земля. Гумус – это плодородный слой почвы, в котором содержится основная питательная база растений. Земли богатые гумусом (чернозёмы), считаются плодородными, и наоборот. Стоит отметить, что не все наши сады, огороды, дачи находятся на плодородных почвах и в идеальных климатических условиях, и поэтому применение удобрений гуминовой природы, в большинстве случаев – необходимая мера для получения урожая.

Польза гуминовых веществ – это не только стимуляция роста и урожайности растений, но и способность обезопасить их от воздействий плохой экологии, засухи, заболеваний, вредителей. В сельском хозяйстве, например, при помощи гуматов возможно выращивание зерновых культур в техногенных зонах. Для сельхозпроизводителей гуминовые препараты – это, без преувеличения, волшебное средство, которое повышает устойчивость растений к вредным выбросам, тяжёлым металлам, радиации; снижает негативные последствия ядохимикатов и больших доз минеральных удобрений. И также гуматы ускоряют разложение пестицидов, восстанавливают деятельность почвенных микроорганизмов.

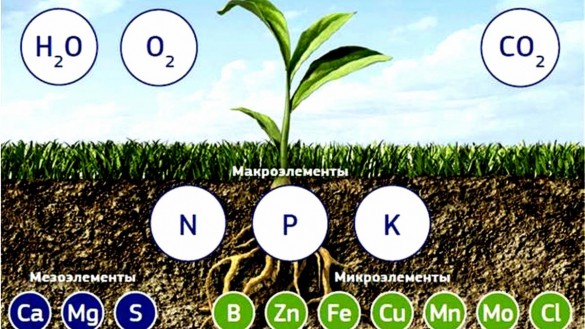

Сами гуматы (соли гуминовых кислот) в чистом виде являются не чем иным, как стимулятором роста. Но растениям для развития и урожайности нужны питательные вещества: Ca, Mg, S, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn. Микро- и макроэлементы дополняющие гуминовые препараты, превращают их в комплексное удобрение. Среди всего разнообразия препаратов стоит выбирать те, в которых помимо гуматов содержатся питательные вещества. Именно эти комплексы обладают высокой эффективностью.

Влияние комплексных гуминовых удобрений на растения:

- повышают процент всхожести семян;

- усиливают проращиваемость клубней;

- повышают приживаемость рассады, укореняют саженцы;

- способствуют развитию корневой системы;

- помогают усваивать труднораствормые элементы, например, фосфор;

- позволяют легко пройти критические фазы;

- повышают иммунитет к вредителям и болезням;

- способствуют хорошему росту в неблагоприятных условиях;

- ускоряют сроки созревания и повышают урожайность;

- улучшают качество плодов – насыщают сахарами, белками, витаминами, улучшают вкус;

- продлевают сохраняемость урожая.

Как применять гуминовые удобрения: виды подкормок

Применение данного класса удобрений можно разделить на три условных вида.

- Предпосевная обработка материала.

- Внекорневая подкормка растений в период вегетации.

- Корневая подкормка.

Стоит отметить, что не все виды подкормок нужно одновременно применять по отношению к каждой отдельной культуре. Существуют определённые рекомендации, которым нужно следовать!

Предпосевная обработка посадочного материала

Такая обработка делается путём замачивания семян и клубней в 0.05–0.1%-м растворе препарата на срок от 18 до 36 часов. Это даёт преимущества семенам с пониженными посевными качествами и ослабленными инфекцией. И также предпосевная обработка повышает прорастаемость посевного материала в сложных условиях: заморозках, температурных перепадах, высокой влажности, засухе, скудной почве.

Важными преимуществами предпосевной обработки являются:

- укрепление иммунитета посадочного материала, снижение угрозы заражения семян грибком;

- снижение негативного последствия травматических повреждений семян и клубней (деформация, порезы, прочее);

- повышение активности прорастания.

Внекорневая подкормка

Внекорневая подкормка – это обычное опрыскивание или как ещё её называют – обработка по листу. При обработке по листу раствор удобрения быстро и эффективно усваивается, а результат уже виден через два — три дня. Действие одной внекорневой подкормки продолжается ориентировочно три недели.

Обработку по листу гуматами нужно делать минимум два раза в сезон: первый раз при формировании листа; второй после цветения, когда начинается развитие плода. Не стоит злоупотреблять внекорневой обработкой и проводить её чаще, чем раз в две недели.

Обработка проводится 0.5–1% раствором удобрения – ни в коем случае не концентратом! Наносить раствор необходимо как на верхнюю часть листа, так и на нижнюю. Считается, что на нижней части листа поры больше и впитывание происходит лучше.

Основными преимуществами внекорневой обработки, кроме быстрого впитывания, считаются: экономный расход препарата, исключение передозировки удобрения в почве. Это важно, и об этом будет написано ниже.

Корневая подкормка

Корневая подкормка – это внесения раствора препарата в приствольный круг или на грядку. Простыми словами – под корень растения.

Плодово-ягодным и овощным культурам требуется 3–4 корневые подкормки в год. Обычно это производится:

- через две недели после посева;

- во время цветения;

- в начальной фазе активного плодоношения;

- во второй фазе плодоношения, для продления его длительности и обильности.

Корневая подкормка требует повышенного расхода препарата, так как при таком способе растение усваивает лишь до 40% удобрения. Для корневой подкормки требуется разводить 1.5–2%-й раствор для деревьев, кустарников, сформировавшихся растений и 0.5%-й состав для рассады.

Рекомендации по подкормке садово-огородных культур

- Баклажаны, помидоры, а также перец всех видов удобряют несколькими этапами. Первый – это обработка посадочного материала путём замачивания в 0.1%-м растворе удобрения на 24 часа. Второй – рассаду этих растений удобряют корневым способом до пересадки на основное место. После этого можно действовать по вышеуказанной схеме, а именно: подкормить в период цветения и в двух фазах плодоношения. Здесь можно чередовать прикормку, например, в фазе цветения опрыскать, а в фазе плодоношения ввести удобрение под корень и так далее.

- Кабачки, патиссоны и огурцы прикармливают на протяжении всего периода роста и развития – начиная с обработки семян и вплоть до крайней фазы плодоношения. Технология предпосевной подготовки семян данных растений обязательно должна включить в себя просушку и проращивание традиционным способом. И также важно обрабатывать эти культуры, когда они находятся в неблагоприятных условиях – в сухом или переувлажнённом грунте, при резких похолоданиях. При этом огурцы лучше обрабатывать по листу.

- Клубни картофеля перед посадкой также стоит замочить в 0.5%-м растворе гуминового препарата на сутки. Далее, картофель нужно обработать опрыскиванием 2–3 раза по мере роста.

- Для того чтобы черенки цветов быстрее пустили корни, их нужно поместить одной стороной на 1/3 часть в 0.5%-й раствор гуминового удобрения. Время замачивания 24 часа. Тоже относиться и к чубукам винограда. И также необходимо замачивать в растворе луковицы и клубни цветов перед посадкой.

- Для деревьев и кустарников гуминовые удобрения полезны на любой стадии развития. Первая внекорневая подкормка делается весной, при угрозе возвратных заморозков. Затем необходимы корневые подкормки раз в 3—4 недели. Раствор препарата вносится в прикорневую зону во время цветения, при формировании завязей и до наступления листопада.

Противопоказания в применении гуминовых удобрений

Гуминовые удобрения противопоказаны прежде всего для хвойных растений. Дело в том, что вечнозелёные добывают азот из воздуха при помощи хвои и не нуждаются в большом его количестве. А гуминовые удобрения, как и всякая органика содержит азот, что хвойным не нужно. Избыток азота приводит и к усиленному, можно сказать, аномальному росту побегов, из-за чего они не могут одревеснеть до прихода холодов. Это приведёт к отмерзанию верхушек и гибели растения.

Не принесёт результат гуминовое удобрение для роста и урожайности бобовых, а также кукурузы и подсолнечника. Максимум, что можно сделать для этих растений – провести предпосевную обработку семян и обработать слабые растения.

Источник

Основное внесение

Основное внесение – один из приемов внесения удобрений. Главная его цель – обеспечить растения питательными элементами на весь период вегетации, особенно в момент их максимального потребления. [6]

Содержание:

Основное внесение удобрений выполняют до посева. Для обеспечения растений питанием на протяжении всего вегетационного периода вносят большую часть общей нормы удобрений – от 2/3 до 3/4. До сева вносится навоз либо другие органические удобрения, а также значительная часть общей дозы минеральных удобрений. Основное внесение производят весной или осенью. Сроки внесения зависят от почвенно-климатических условий и особенностей удобрения.

Биохимический механизм

Вносимые в почву удобрения растворяются в почвенном растворе и диссоциируют (распадаются) на ионы. В результате дыхания растений образуется углекислый газ. Растворяясь в клеточном соке, он образует угольную кислоту, которая распадается на анион водорода и катион угольной кислоты. Данные ионы скапливаются на поверхности корневых волосков и впоследствии участвуют в обмене на ионы питательных солей почвенного раствора.

Почвенный раствор содержит только часть питательных веществ. Основная масса ионов присутствует в адсорбированном состоянии в почвенно-поглощающем комплексе (ППК). Он находится в постоянном взаимодействии с почвенным раствором. Это позволяет непрерывно возмещать израсходованные на обмен с растениями ионы питательных веществ, поскольку они постоянно поступают из ППК в почвенный раствор.

Одно из условий успешного роста и развития растений – высокая интенсивность обновления почвенного раствора. Обмен между анионами и катионами твердой и жидкой фаз почвы происходит многократно в течение нескольких минут. При этом, скорость перехода ионов из твердой фазы почвы в жидкую не лимитирует питание растений.

Доказано, что скорость перехода фосфатных ионов в почвенный раствор из твердой фазы в 250 раз больше, чем скорость поглощения этих же ионов из почвенного раствора растениями. Главная роль в интенсивности снабжения корней растений питательными веществами отведена концентрации почвенного раствора. Данный показатель зависит от состава твердой фазы почвы, поскольку находится в постоянном равновесии с концентрацией элементов в нем.

Концентрация того или иного питательного элемента в почвенном растворе напрямую зависит от общего содержания и формы его соединений в твердой фазе почвы, а также от формы соединения, кислотности почвы, взаимодействия с другими элементами, биологической активности почвенного комплекса и прочих факторов.

Таким образом, в результате извлечения корнями из почвенного раствора питательных веществ может произойти резкое обеднение каким-либо ионом микрозон почвы на границе соприкосновения с корнями растения.

Обеднение ионами компенсируется возмещением путем диффузии через жидкую фазу либо вместе с передвижением массового потока воды, поглощаемой корнями растений в результате транспирации.

Основное внесение удобрений

Наиболее энергично растения поглощают ионы питательных веществ в период активного роста. При этом потребность в таких элементах, как азот, фосфор, калий, микроэлементы у разных растений на различных этапах развития не одинакова. На ранних этапах при создании ассимилирующей поверхности требуется усиленное поступление азота. Формирование репродуктивных органов требует усиленного фосфорно-калийного питания и умеренного поступления азота. [3]

Различают критический период питания, когда потребность ограничена, но недостаток питательных элементов резко ухудшает рост и развитие растения, и период максимального поглощения. Он характеризуется наиболее интенсивным потреблением питательных элементов.

В результате потребления растениями различных питательных элементов происходит вынос питательных веществ с урожаем. Опираясь на опытные данные, можно установить фактический размер выноса любого питательного вещества или элемента из почвы. Интенсификация сельского хозяйства и рост урожаев сопровождаются увеличением выноса питательных веществ. Все это учитывается при разработке систем применения удобрений. Особенно важна задача обеспечения благоприятных условий питания растений с начала вегетации и в периоды максимального поглощения. [5]

На нашем сайте размещена информация о Минеральных удобрениях, предназначенных для основного внесения. Для подбора таких минеральных удобрений в общем списке необходимо нажать фильтр «Основное внесение».

Сроки внесения основного удобрения

Сроки внесения основного удобрения определяются климатическими условиями и свойствами почвы.

Степная и сухостепная зоны

В лесостепной европейской части России

На суглинистых почвах

В дерново-подзолистые почвы

Считается, что в зонах с достаточным увлажнением минеральные удобрения можно вносить как осенью под вспашку, так и весной под культивацию. [6]

Способы заделки основного удобрения

Основное удобрение вносится вразброс или локально.

Разбросное внесение

Неравномерное распределение удобрений снижает урожайность сельхозкультур. Уровень потерь расценивается неодинаково. Есть данные, что при неравномерности 20–25 % потери урожая составляли 1–2 %. В некоторых случаях при неравномерности 20 % потери урожая зерновых составляли от 0,6 до 11,5 %, а при неравномерности 30 % – до 17,5 %.

Техника заделки удобрения при разбросном внесении тоже сильно влияет на эффективность удобрений. [2]

Плугами удобрения заделывают на глубину 9–20 см, что делает их малодоступными для растений в начале вегетации. Заделка дисковыми боронами и культиваторами помещает основную массу удобрений в поверхностный, быстро пересыхающий слой почвы. И то, и другое снижает эффективность удобрений. [6]

Для устранения подобных недостатков и создания нормальных условий для роста растений применяют раздельное или послойное внесение удобрений. Калийные и фосфорные удобрения заделывают плугами, азотные – культиваторами. Фосфорные вносят во время сева в рядки, азотными удобрениями проводят корневые и внекорневые подкормки. [2]

Локальное внесение

Причина наибольшей эффективности локального способа в том, что в данном случае удобрения не перемешиваются с почвой, питательные вещества дольше сохраняются в доступном растениям состоянии, а значит, и более эффективно и экономно используются. Получение одинаковой прибавки урожая при локальном способе внесения требует в 1,5–2 раза меньше удобрений по сравнению с разбросным.

В настоящее время различают три вида локального внесения:

- Ленточное (внутрипочвенное) – основные дозы удобрений вносятся лентами, ориентированными различным образом относительно рядков семян и поверхности почвы.

- Гнездовое внесение – удобрения вносят концентрированными очагами различной конфигурации, ориентированными относительно семян.

- Экранное – внесение сплошным экраном на определенную глубину при плоскорезной обработке почвы. [6]

Источник