Что такое смыв почвы

Рельеф местности и смыв почв

Поверхностный сток воды обусловливается уклоном местности, начинающимся от её самых высоких, водораздельных, частей и идущим по водосбору вниз, по направлению к естественным водоотводящим понижениям, которые различаются по своим размерам. Если водоотводящая впадина незаметно сливается с окружающими склонами, то она называется ложбиной. Вниз по направлению стока ложбина увеличивается, она уже имеет ясно выраженное дно, шириною в 20 — 40 м и берега высотой в 3 — 10 м, и называется лощиной. Далее лощина разветвляется, причём один берег у неё пологий и низкий и сливается со склоном, а другой — крутой и высокий. Такая разветвлённая лощина называется суходолом. Ещё ниже суходол переходит в речную долину, которая заканчивает самую нижнюю часть общего водосбора.

Каждая из указанных частей рельефа имеет свою водосборную площадь. В лесостепной полосе водосборная площадь выражается следующими примерными величинами: ложбины 50 га, лощины 50 — 100 га, суходолы 500 — 5 000 га, долины более 5 000 га.

Соединяющиеся между собой понижения рельефа в водосборном бассейне называются гидрографической сетью (А. С. Козменко). Гидрографическая сеть является продуктом древнего, измеряемого тысячелетиями, размыва почв водами ледников и снежных скоплений послетретичной эпохи. Вместе с примыкающими к ней склонами гидрографическая сеть составляет рельеф местности. Протяжение гидрографической сети в километрах, приходящееся на 1 кв. км водосбора, выражает расчленённость рельефа. Так, если гидрографическая сеть имеет протяжение в 130 км, а площадь водосбора 100 кв. км, то расчленённость рельефа составляет 1,3.

Рис. 113. Растущий овраг. Орловская область

Поверхностный сток тонких слоев воды в водосборе идёт от водораздела по склонам и смывает с пахотного слоя мельчайшие частицы почвы. Эти тонкие слои воды ниже переходят в ручьи, а затем в потоки и ещё сильнее разрушают почву, размывают её, причём образуются большие углубления с отвесными стенками. Такой размыв почвы, в зависимости от места его образования, может быть или береговым или донным; донный размыв называется также водотоком. Размывающая сила воды зависит от ее количества и от уклона местности, которые обусловливают скорость течения. Пахотные склоны с уклоном свыше 3° нужно считать крутыми, требующими противоэрозионных мероприятий; при уклоне от 2 до 3° местность имеет среднюю крутизну; при уклоне же менее 2° рельеф считается пологим.

Рис. 114. Полное развитие оврага. Черниговская область

В зависимости от силы разрушения почвы движущимися водами, в водосборной площади можно различить три части: приводораздельную, присетьевую и гидрографическую. Приводораздельная часть водосбора занимает наиболее высокие и наиболее пологие его части, где процессы эрозии обычно почти незаметны. Эта часть водосбора является, однако, местом накопления запасов воды, которые двигаются отсюда с большою скоростью вниз по присетьевой части водосбора, состоящей из пахотных земель. На этих землях смыв почвы достигает наибольшей силы. Гидрографическая же часть водосбора, где по преимуществу происходит донный и береговой размыв, представлена, главным образом, крутыми берегами и днищем. Приводораздельная часть приблизительно втрое, а присетьевая — вдвое больше площади гидрографической части водосбора.

Рис. 115. Конус выноса в устье оврага. Московская область, река Клязьма

Рвы и промоины, возникающие вследствие размывающей деятельности поверхностных талых, дождевых и ливневых вод, называются оврагами, которые являются современными новообразованиями. При этом различают донные овраги, образующиеся по дну древних лощин с пологим рельефом, и береговые овраги — рвы, образующиеся по берегам крутых откосов рек. Донные овраги одновременно удлиняются и углубляются, что связано с увеличением выноса из почвы её плодородных частей. В овраге различают следующие части: вершину, или голову, т. е. верхнюю часть оврага, откуда он начинается; скаты, или бока оврага, т. е. обнажения почвы, образовавшиеся вследствие размывающего действия воды; дно, т. е. нижнюю часть оврага; устье, т. е. конечную часть оврага, куда выносятся частицы смытой почвы (рис. 113, 114). Размытая почва уносится водными потоками и отлагается вместе с песком и камнями на большем или меньшем расстоянии от устья рва, промоины или донного размыва, образуя здесь нанос почвогрунта, называемый конусом выноса (рис. 115).

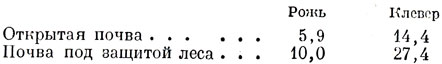

Смыв почвы вызывает значительное понижение урожайности. При наличии же лесов урожайность заметно увеличивается. Так, в Орловской области (Новосильская опытная станция) в 1939 г. урожай клевера и ржи составлял (в ц с 1 га):

Таким образом, под защитой прилощинных лесов урожай увеличился почти в два раза.

Источник

Смыв почвы

Ускоренная эрозия

Нормальная эрозия

Виды водной эрозии

Смыв и размыв почвы

Ускоренная эрозия

Нормальная эрозия

Водная эрозия почв

Неблагоприятные природные явления

Явление разрушения и переноса почвенных частиц и горных пород водами поверхностного стока, ливнями и паводками называют водной эрозией. Различают древнюю и современную водную эрозию. Современную водную эрозию подразделяют на нормальную и ускоренную.

Нормальной эрозией называют незаметные разрушения почвы, которые быстро восстанавливаются благодаря почвообразовательному процессу.

В зависимости от особенностей рельефа и метеорологических условий под воздействием воды и ветра происходит постоянное передвижение частиц почвы и горных пород с общей тенденцией перемещения с повышенных в пониженные места. Без воздействия человека этот процесс протекает очень медленно и больших разрушений не причиняет.

Ускоренная эрозия, как правило, проявляется в районах интенсивного воздействия на поверхность почвы в результате хозяйственной деятельности: распахивание огромных территорий, интенсивной эксплуатации лесов, неудовлетворительного использования пастбищ, несоблюдения противоэрозионных мероприятий. Ускоренная эрозия проявляется в виде смыва и размыва.

Классификация эрозии почв

| ПОВЕРХНОСТНЫЙ СТОК ВРЕМЕННЫХ ВОДНЫХ ПОТОКОВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ЭРОЗИЮ | ||||

| Талые воды | Дождевые воды | Воды орошения | Выклинивающиеся подземные воды | Сточные воды |

| ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭРОЗИИ | ||||

| Струйчатые размывы | ||||

| СМЫВ ПОЧВЫ (поверхностная эрозия) | РАЗМЫВ ПОЧВЫ (линейная эрозия) | |||

| Слабосмытые почвы | Промоины | |||

| Среднесмытые почвы | Овраги | |||

| Сильносмытые почвы |

Смыв почвы – процесс разрушения и переноса почвы рассеянными струйками воды. Начальным видом эрозии является капельная (дождевая) эрозия. Капли дождя обладают большой кинетической энергией, при их падении на незащищённую растительностью почву происходит разрушение (распыление) почвенных агрегатов, их разбрызгивание и последующее перемещение.

Смыв почвы начинается, когда на поверхности склона сформируется слой текущей воды, энергия которого превышает силу сцепления почвенных агрегатов и их водопрочность.

Смыв почвы, вызываемый стоком талых вод, происходит обычно на поверхности, оттаявшего на небольшую глубину слоя почвы. Поступающая от снеготаяния вода насыщает оттаявший верхний слой и приводит его в состояние текучести.

При сравнительно интенсивном таянии снега на поверхности быстро возникает сток, увлекающий частицы почвы из разжиженного её слоя. Во время сильного снеготаяния струйки воды собираются в ручейки, потоки и производят более заметные струйчатые размывы почвы.

После снеготаяния почва на склонах покрыта промоинами и ручейковыми размывами. После её обработки эти неровности обычно разглаживаются. Таким образом, ежегодно происходит удаление по поверхности небольшого слоя почвы и вымывание питательных веществ из почвы, что приводит к значительному обеднению почвы.

Сток дождевых вод при неравномерном выпадении осадков не отличается особой разрушительной силой, вызывая смыв мельчайших частиц почвы.

От степени смытости почв зависит снижение их плодородия, что связано с изменением химического и механического состава, физико-химических свойств, физического состояния, биогенности. При этом в почвах разных генетических типов ухудшение плодородия вызывается различным сочетанием факторов.

Во время ливневых осадков тяжёлые крупные капли дробят почвенные агрегатные фракции на мелкие частицы, которые легко переходят во взвешенное состояние и увлекаются текущими водами. При ливневом стоке происходит образование на поверхности почвы мелких и более крупных струйчатых размывов.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

смыв почвы осадками

Эрозия почв, как известно, зависит прежде всего от количества осадков, которое позволяет судить лишь о потенциальной способности почв к смыву, поскольку увеличение объема осадков не всегда сопровождается ростом стока и эрозионных процессов. Как полагает М.И. Львович (1974), происхождение и размер стока жидких осадков связаны двумя основными факторами: интенсивностью дождей и инфильтрационной способностью почвы, их взаимосвязью. Когда первая меньше второй, вся вода впитывается в почву и поверхностного стока не образуется, если же наоборот — формируется поверхностный сток. А.Д. Орловым и А.Ф. Путилиным (1980) показано, что примерно 50% всех жидких осадков, проливающихся над территорией Западной Сибири, носят ливневый характер. Необходимо отметить, что объем поверхностного стока при единичных ливнях значительно меньший, чем при стоке талых вод (ср. табл. 2.5 и 2.6). Но, как известно, редко когда при влажном или очень влажном теплом периоде года ливни носят единичный характер. Обычно в такие годы выпадает 3-4 ливня, как это наблюдалось, например, в 1969 г. (табл. 2.6), когда за 5 ливней выпало около 136 мм или 1/3 всех жидких осадков.[ . ]

Процесс смыва почвы, вызываемый ливневыми осадками, существенно отличается от смыва талыми водами. В теплый период года поверхностный сток “работает” не по разжиженной, как во время снеготаяния, а лишь по увлажненной поверхности склона; малую роль играет экспозиция, но очень большое значение приобретают крутизна склона и почвозащитная способность растений.[ . ]

Я — фактор осадков (годовой эрозионный индекс осадков есть произведение кинетической энергии осадков слоем более 12,2 мм на их максимальную 30-минутную интенсивность). Как показали наблюдения на стоковых площадках, смыв почвы с обрабатываемых участков при ливне прямо пропорционален параметру Е-Т этого ливня ( т.е. его энергии, помноженной на интенсивность). Отсюда, среднегодовое значение Е-Т для данного места есть эрозионный индекс осадков К данного места.[ . ]

Количество осадков, выпадающих в какой-либо местности, по мнению A.A. Роде (1978), характеризуется значительной изменчивостью во времени и носит ритмичный характер. Следовательно, годовое количество осадков дает общее представление об увлажнении территории и свидетельствует о том, что чем больше атмосферных осадков, тем сильнее проявляется эрозия. Однако, как полагает Н. Гудзон (1974), корреляция между количеством осадков и интенсивностью эрозионных процессов незначительна, поскольку одно и то же количество осадков может вызвать разную степень проявления эрозии. Зная ритмичность в выпадении осадков, вероятно, можно прогнозировать ежегодный смыв от стока талых, ливневых вод, а также принять конкретные меры по предотвращению эрозионных процессов либо сведению эрозионных потерь почвы до допустимого уровня.[ . ]

Чтобы учесть смыв почвы во время снеготаяния, авторы методики предлагают к величине Л прибавлять величину которая представляет собой комплексный показатель эродирующей способности талых вод. Величину Я, применительно к территории США предлагают получать путем умножения суммы осадков за период с декабря по март (мм) на коэффициент 0,0591.[ . ]

В основе эрозии почв при дождевании лежат те же законы механики, которым подчиняется дождевая эрозия (см. главу 3), однако закономерности смыва, размыва и отложения почвы существенно различаются. Это обусловлено в первую очередь различиями в характере поступления воды (интенсивности и длительности осадков) и формирования поверхностного стока.[ . ]

Там, где прикатывание почвы является необходимым агротехническим приемом, на склоновых землях его обязательно нужно проводить специальными катками, которые предотвращают большой склоновый сток талых и ливневых осадков, а также смыв почвы. Подобные катки могут быть различных конструкций, как это было показано выше. В случае необходимости применения прикатывания почвы на склонах в осенний или ранневесенний период одновременно целесообразно выполнять щелевание почвы с тем, чтобы щели перехватывали сток с выровненной и уплотненной почвы склонов.[ . ]

Фактор эродируемости почв К определяется путем экспериментальных наблюдений на разных типах почв в различных климатических районах. Для этого использовались наблюдения на эталонных участках (длина 22,1 м, уклон 5°), постоянно находящихся под черным паром. В этих условиях факторы Ь, С, Р равны 1, и К оказывается численно равным А:К. Таким образом, фактор К показывает, какое количество почвы смывается на единицу эрозионного потенциала осадков.[ . ]

Надежный прием защиты почв от эрозии на виноградниках— мульчирование междурядий. Иногда его сочетают с прерывистым бороздованием или лункованием почвы. В этом случае обеспечивается наилучшее задержание выпадающих осадков, снижение смыва почвы и уменьшение испарения почвенной влаги. По данным исследований, прерывистое бороздование с последующим мульчированием в среднем за четыре года снизило смыв почвы в сравнении с контролем (обычная обработка) в 3 раза и в сравнении с одним прерывистым бороздованием — на 38% (В. М. Сахаров, 1972).[ . ]

Истощение и загрязнение почвы. Почвы являются еще одним ресурсом, который подвергается чрезмерной эксплуатации и загрязняется. Несовершенство сельскохозяйственного производства— основная причина сокращения площади плодородных почв. Плодородный слой почвы при неправильной распашке часто смывается выпадающими осадками (водная эрозия), или развеивается ветром (ветровая эрозия), происходит образование оврагов (рис. 13.6).[ . ]

По данным восьми наблюдений, смыв почвы за весенне-летний период при выпадении дождевых осадков на пару без сидератов составил 30,6 т/га, а с использованием сидератов—15 т/га. Наиболее резко зеленые удобрения уменьшали смыв почвы в первые три-четыре месяца после запашки.[ . ]

Уменьшение поверхностного стока и смыва почвы под посевами, где применяли органические и минеральные удобрения, установлено результатами многочисленных исследований. Причем противоэрозионная эффективность удобрений зависела от режима осадков, вида и норм внесения удобрений, агротехники культур.[ . ]

В нормальные по количеству твердых осадков гидрологические годы и запасах холода почти в 2 раза меньших, чем в очень малоснежные зимы, и при самой низкой отрицательной температуре воздуха в третьей декаде марта амплитуда температур воздуха в первой декаде апреля в Присалаирье достигает 10°С; Кузнецкую котловину, где в основном сосредоточены черноземы выщелоченные, следует классифицировать как более реактивный регион, поскольку амплитуда температур воздуха в дневные часы в первой декаде апреля равна 15°С. Эту высокую активность весенних процессов в Кузнецкой котловине, как и в Приобье, следует объяснять радиационным типом погоды. В итоге в нормальные по количеству твердых осадков гидрологические годы величина смыва твердой фазы черноземов обусловлена не столько эрозионной стойкостью почвы, сколько интенсивностью весенних процессов. Поскольку в Приобье эта активность несколько выше, чем в Кузнецкой котловине, смыв твердой фазы черноземов обыкновенных среднегумусных среднесуглинистых Приобья на 1,0 т/га в такие годы выше, чем в Кузнецкой котловине. В Присалаирье весенний смыв черноземов оподзоленных еще больше, чем приобских черноземов, но на повышенный смыв первых существенно влияют щелочные выбросы Чернореченского цементного завода.[ . ]

Безусловно, наиболее полного задержания осадков и предотвращения смыва почвы можно достичь в случае строительства террас с обратным уклоном полотна. Такие террасы наиболее целесообразно создавать в районах, где возможен большой сток и особенно если эти районы засушливые. С точки зрения наибольшего задержания аод осадков и предотвращения смыва почв большими достоинствами характеризуются также горизонтальные террасы, в первую очередь с валиком у бровки. Подобный профиль должны иметь все орошаемые террасы.[ . ]

На Урале вследствие большого количества зимних осадков сплошные рубки вызывают увеличение весеннего стока (в иериод таяния снега), летом же он значительно слабее. Величина весеннего стока в первые три года после рубки возрастает до 6 раз (по сравнению со стоком в лесу). Поверхностный сток в результате сплошных рубок значительно выше по сравнению с выборочными и постепенными рубками. Такие экологические изменения, как смыв и разрушение почвы, загрязнение воды, особенно тесно связаны с воздействием тяжелых трелевочных машин. В горных лесах Урала разрушение почвы на вырубках резко возрастает на склонах более 20°. Если при крутизне склона 17° с 1 га смывается 0,2 т мелкозема, то на склонах в 22° смыв увеличивается в 20 раз. Таким образом, в лесах на склонах более 20° сплошные, тем более концентрированные, рубки недопустимы.[ . ]

Различны и пути проникновения вредных веществ в почву и воду. При обработке поверхности листьев часть химикатов попадает в почву и водоемы, стекая с листьев в процессе обработки или при смывании дождем; возможно рассеивание их ветром. Испарившиеся химикаты поглощаются облаками и могут выпадать с осадками за сотни километров от места выброса. Отдельные гербициды, фунгициды, инсектициды и фумиганты вносят в почву или в воду (например, при выращивании риса). При этом интенсивность смыва с листвы отдельных пестицидов усиливается под действием кислотных дождей. На продолжительность удержания химикатов в поверхностном слое почвы может сильно влиять кислотность осадков.[ . ]

Все это способствует тому, что непромерзшая лесная почва в отличие от полевой впитывает в себя и проводит в грунт талые воды в период зимних оттепелей и талые и дождевые воды весной. Таким образом, лес экономнее расходует зимние осадки, а это имеет чрезвычайно большое значение для регулирования поступления воды в реки в течение всего года, для уменьшения смыва почвы при таянии снега и т. д.[ . ]

Чересполосное освоение склонов резко уменьшает сток осадков, смыв почвы и обеспечивает значительное накопление почвенной влаги. При полосной вспашке сильноуплотненного верхнего слоя пастбищных склонов резко улучшаются водно-физические свойства почв распахиваемых полос, увеличивается их водопроницаемость и влагоемкость.[ . ]

Большое значение для познания закономерностей эрозии почв имеют исследования В.В.Докучаева по влиянию рельефа на смыв и аккумуляцию. Он установил, что на крутых склонах под действием стекающих атмосферных осадков происходит обеднение почв гумусом, наиболее тонкими глинистыми частицами, элементами минерального питания и обогащение грубым, скелетным материалом. Перегной и мелкозем, вымытые из почв повышенных участков, откладываются в нижних частях склонов и у их основания, что приводит к образованию в этих местах почв с более мощным профилем, обогащенных мелкоземом, хумусом, нередко слоистых. Эти наблюдения послужили В.В.Докучаеву основанием для выделения в составленных им классификациях почв (1886 и 1888 гг.) двух классов: «почвы перемытые» и «почвы наземнонаносные», что в современной терминологии соответствует смытым и намытым почвам.[ . ]

Сохранение стерни и пожнивных остатков на поверхности почвы после безотвальных обработок препятствует стоку ливневых вод и смыву почвы. Так, от двух ливней, прошедших 10—11 июня 1969 г. со слоем осадков 40,7 мм, смыв почвы под посевами яровой пшеницы по плоскорезной обработке равнялся 2,6 м3/га, а по вспашке— 19,5 м3/га.[ . ]

На пахотных землях Сибири широко распространена эрозия почв. Ее развитию способствуют прежде всего естественноисторические условия территории: изрезанный холмисто-увалистый рельеф; неравномерное распределение осадков в течение года с максимумом их выпадения во второй половине лета, преимущественно в виде ливней; сильное и глубокое промерзание почв в зимний период, препятствующее инфильтрации талых вод. Следовательно, смыв почв обусловлен рядом специфических особенностей, важнейшими из которых выступает климат, в частности осадки.[ . ]

В случае полосного размещения культур резко сокращаются сток и смыв почвы. На склоне чередуются полосы почв с разной степенью уплотненности, обладающих различной водопоглотительной способностью. В результате полосы с взрыхленной или со слабоуплотненной почвой не только хорошо поглощают выпадающие осадки, но и перехватывают сток с полос, где почва более уплотнена. Кроме того, вследствие чередования культур с различной структурообразующей способностью на склонах создаются полосы почв с различной степенью оструктуренности. Полосы с лучшей структурой почвы перехватывают сток с полос, где почва менее оструктурена.[ . ]

Причиной мутности речных и озерных вод могут быть составные части почв и горных пород, вымываемые реками из своего русла, а также талые воды и ливневой смыв, т. е. твердые осадки, смываемые дождями с почвы лесов, полей, лугов и улиц населенных пунктов. Ливневой смыв в период сильных дождей повышает мутность воды в несколько раз. В больших водоемах помутнение воды происходит за счет взмучивания осадков со дна вследствие волнения в ветреную погоду, в результате массового развития одноклеточных водорослей и по другим причинам.[ . ]

Для полигона ТБО выбирают ровную местность, исключающую возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей, открытых водоемов, почвы расположенных поблизости населенных пунктов. Санитарно-защитная зона между полигоном и жилой застройкой должна составлять не менее 100 м.[ . ]

Параметры о , ж; в уравнении (7.3.3) учитывают взаимодействие атмосферных осадков и поверхностного стока с активным слоем почвы, а также состояние влажности этого слоя и режима поступления влаги на поверхность. Параметр учитывает долю осадков, расходуемую на увлажнение почвы до образования стока (неэффективные осадки). Значения для разных климатических зон табулированы и доступны из литературных источников, в частности указанных в настоящем разделе, либо определяются расчетным путем. Через учитывается снегонакопление в зимние месяцы и замедление процессов поверхностного смыва с мерзлой почвы.[ . ]

Экспозиция склона также оказывает значительное влияние на интенсивность смыва почвы. При дождевой эрозии это влияние проявляется через разную увлажненность склонов разной экспозиции и в связи с этим разную густоту растительного покрова, оказывающего, как будет показано ниже, сильное защитное влияние на почву. Это особенно хорошо проявляется в горных районах с недостаточным количеством осадков. Например, в горных районах Узбекистана и Киргизии смыв почвы с южных склонов в 2 — 3 раза больше, чем с северных.[ . ]

Начальный период вегетации проходил в условиях неустойчивой погоды, при частом выпадении осадков в виде дождя и снега, с большим числом пасмурных дней. Осадки слабой интенсивности, выпадавшие в осеннее время, не способствовали развитию эрозии — смыву и размыву почвы.[ . ]

Однако следует отметить, что несмотря на то что взрыхленные полосы хорошо поглощали выпадавшие осадки, а при интенсивных ливнях перехватывали сток с межполосных участков, в засушливые периоды на взрыхленных полосах наблюдалась большая потеря влаги на испарение. На участках с полосным рыхлением смыв почвы оказался в 1,5—2,5 раза меньше, чем на контроле, без полосного рыхления (табл. 40).[ . ]

Результаты многолетних исследований, проведенных в Днепропетровской области (И. А. Пабат, 1979), показали, что плоскорезная обработка в среднем за четыре года способствовала значительному увеличению поглощения почвой выпадающих осадков и на склоне 3,5—4° уменьшала суммарный смыв почвы в 5,5 раза. В исследованиях, выполненных в Харьковской области Украинским НИИ почвоведения и агрохимии имени А. Н. Соколовского, запасы воды в снеге при плоскорезной обработке почвы оказались больше, чем по отвальной вспашке. Смыв почвы от снеготаяния по отвальной вспашке при этом составил 6,8 т/га, а по плоскорезной обработке — 0,6 т/га. По данным Украинского НИИ земледелия, в Правобережно-Днепровском эрозионном районе лесостепи при плоскорезной обработке запасы продуктивной влаги в почве в сравнении с отвальной вспашкой в среднем за три года (1976 — 1978) увеличивались на 12 мм, а смыв почвы уменьшался в 2 раза (В. В. Положай, 1981).[ . ]

Затем делают поправку на генетический тип (табл. 7.8), гранулометрический состав почвы (табл. 7.9) и экспозицию склона (табл. 7.14). Смыв почвы от дождевого стока с чистого пара и в севооборотах в зависимости от его типа и вида при обеих видах стока находят умножением величин смыва с зяби на соответствующие переходные коэффициенты (табл. 8.4, 8.5). Далее полученные величины смыва умножают на географические коэффициенты, характеризующие различие средней величины стока (для весеннего периода) и суточного слоя осадков 1-процентной обеспеченности (Н1%) (для летнего периода) в Курской области. и в интересующем нас пункте (табл. 8.6; 8.7). Завершается расчет умножением величин смыва на произведение коэффициентов влияния агротехнических приемов в севооборотах отдельно при стоке талых (табл. 8.8) и дождевых вод (табл. 8.9).[ . ]

Первостепенное внимание в колхозе уделяют широкому применению противоэрозионных приемов обработки почв с целью сокращения поверхностного стока дождевых осадков, усиления поглощения почвой талых вод, использования дополнительных запасов влаги на формирование урожая и резкого уменьшения смыва почвы.[ . ]

Эрозия и дефляция могут проявляться совместно при различном чередовании процессов, например: сток талых вод->-смыв и размыв почвы (конец марта — начало апреля)->иссушение-н»-выдувание (конец мая — начало июня) или иссушение—»-выдувание (май)->-ливневые осадки (июнь, июль)->-переувлажнение->сток кмыв и размыв почвы.[ . ]

В целом наличие на склоне поперечных борозд и гребней должно способствовать задержанию на полях снега, уменьшению промерзания почв, а следовательно, увеличению впитывания воды, сокращению стока талых вод и смыва почвы. В случае выпадения дождей расположенные поперек склона борозды и гребни задерживают сток, а под слоем воды, который образуется в бороздах, увеличивается поглощение почвой выпавших осадков. Все это уменьшает проявление эрозии почвы. Это общая схема. В действительности же эффективность контурной обработки почв определяется весьма многочисленными факторами. Рассмотрим некоторые из них.[ . ]

Расчлененный рельеф, размещение пахотных земель на склонах значительной крутизны, высокий удельный вес зимних осадков создают условия для стока талых вод, смыва и размыва почв. Серьезную эрозионную опасность представляют ливневые осадки теплого периода года.[ . ]

Поэтому здесь при выполнении прикатывания предусматривают меры, направленные на предотвращение стока ливневых осадков и смыва почвы.[ . ]

Судить об экологических последствиях эрозионных процессов в том или ином регионе, опираясь лишь на данные модуля смыва, было бы затруднительно, поскольку этот модуль — величина весьма динамичная. Она зависит, при прочих равных условиях, от количества твердых атмосферных осадков, запаса холода в почве, типа снеготаяния и эрозионной стойкости черноземов.[ . ]

При борьбе с сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений пестициды прежде всего попадают в почву. Здесь они резко отрицательно влияют на количество и активность почвенной фауны и микроорганизмов. При этом до 70 % примененных пестицидов из почв переносятся в водоемы (сток осадков, смыв почвы).[ . ]

В Волгоградской области на участках с чересполосной вспашкой было поглощено до 75%, а со сплошной — только 42% зимних осадков. Суммарный смыв почвы на участках с чересполосной вспашкой склонов в среднем за три года составлял 13,4—15,1 т/га, а со сплошной — 61,1 т/га. Чересполосное освоение склонов обеспечивает получение высоких урожаев кормовых культур. Урожай сена люцерны на участках чересполосного освоения склонов колебался от 40,8 до 53,5 ц/га, в варианте со сплошной вспашкой он составлял 37,9 ц/га, а на естественном выгоне — 7,9 ц/га (Л. С. Кальянов, 1966).[ . ]

Весеннее внесение основного удобрения под культиватор может иметь преимущество перед осенним на супесчаных и песчаных почвах или на почвах крутых склонов, где возможно вымывание или смыв примененных с осени удобрений, на почвах с близким залеганием грунтовых вод, дренированных почвах, в условиях орошения и на дерново-подзолистых суглинистых почвах северо-западных областей нечерноземной зоны, в которой весной и летом выпадает много осадков.[ . ]

Разрушение почвенного покрова происходит не только в результате развевания, но и под действием текучих вод. Атмосферные осадки сопровождаются плоскостным смывом мелких частиц с поверхности почвы, а при ливневом характере дождей — сильным разрушением всей почвенной толщи с образованием промоин и оврагов. Растительность, особенно лесная, задерживает сток атмосферных осадков. Травянистая растительность задерживает до 15—20% выпадающих осадков, кроны деревьев еще больше. Особо важную роль играет лесная подстилка, которая полностью нейтрализует ударную силу дождевых капель и резко снижает скорость текучей воды. Сведение лесов и уничтожение лесной подстилки вызвало усиление в 2—3 раза поверхностного стока за счет сокращения внутрипочвенного стока и питания грунтовых вод (рис. 27). Усиленный поверхностный сток повлек за собой энергичный смыв верхней части почв, наиболее богатой гумусом и элементами питания, способствовал энергичному образованию оврагов. Благоприятные условия для водной эрозии также создавала распашка обширных степей и прерий и низкая культура земледелия.[ . ]

Считается (Ковда и др., 1986), что орошение черноземов должно быть только дополнительным по отношению к фактическим атмосферным осадкам сезона и года. Поэтому орошение черноземов обыкновенных, распространенных в зоне недостаточного увлажнения, является в определенной мере обоснованным. Поскольку для орошения черноземов трудно выбрать большие ровные массивы, полив производят и на склоновых землях. Применение больших поливных норм дождевальными машинами с высокой интенсивностью полива способствует формированию поверхностного стока ирригационных вод и смыву почвы. В.В. Егоров (1984) отмечает, что, кроме малых норм полива, важен и способ подачи этой нормы. В настоящее время в нашей стране широкое применение нашли два способа орошения: полив напуском и дождеванием. Ни один из них не является универсальным. Черноземам не желательно орошение затоплением, тем более, что потери воды на фильтрацию при поверхностном способе полива составляют 20 — 30% и 3 — 5% — на испарение. При дождевании также наблюдаются значительные потери воды на испарение, особенно в жаркие дни, при ветрах — до 20 — 25% (Шумаков, Прокофьев, 1986). Отрицательно реагирует чернозем и на крупнокапельное дождевание, поскольку оно ведет к формированию поверхностного стока, разрушению водопрочной структуры, диспергированию пахотного слоя. Поэтому орошение черноземов лесостепи и степи возможно лишь с помощью мелкодисперсного дождевания, свойственного дождевальным машинам типа “Фрегат”, “Волжанка” либо “Днепр”.[ . ]

Об интенсивности проявления эрозионных процессов на виноградниках Крыма говорит следующий пример. После ливня с количеством осадков 40,5 мм и максимальной интенсивностью 1,5 мм/мин молодые виноградники в винсовхозе «Алушта» были изборождены размывами глубиной 15—20 см и шириной 20—25 см. Смыв почвы составил 400—500 м3/га, В совхозе «Горный», расположенном в окрестностях Ялты, вследствие интенсивных дождей глубина промоин достигла роста человека (А. Н. Олиферов, 1963).[ . ]

Эффективность гербицида в решающей степени зависит от характера действующего вещества, добавок, а также от формы препарата. Гербициды могут смываться осадками с крутых склонов. Их потери возрастают также за счет испарения с поверхности почвы и фотохимического разложения. После внесения препарата в почву его действующее вещество подвержено химической и микробиологической деградации, сопровождающейся изменением химической структуры молекул. Подвижность гербицида в почве определяется его растворимостью в воде, величиной давления паров и адсорбцией. При неблагоприятных обстоятельствах гербициды быстро испаряются или вымываются из почвы. Если даже с учетом этих потерь концентрация гербицида в почве достаточно велика и действующее вещество проникает в растение, его эффективность может ослабевать в процессе метаболизма.[ . ]

Потери почвенного покрова за счет ирригационной эрозии очень велики. Так, в Ставропольском крае (в зоне действия Большого Ставропольского канала) смыв почвы, вызываемый атмосферными осадками, не превышает 2-3 т/га за сезон, тогда как за один влагозаряд-ковый или вегетационный полив он достигал 4—6 т/га.[ . ]

Часть площадей Нечерноземной зоны подвержена водной эрозии, которая проявляется в виде плоскостной на односторонних пологих склонах в результате смыва поверхностного слоя почвы и линейной при образовании водного потока, уносящего большое количество почвы с образованием размывов и оврагов. Степень проявления эрозии зависит от свойств почвы, ее способности поглощать воду, крутизны склонов, количества осадков и периодов их выпадения. При уклоне более 2° особенно сильно развивается водная эрозия, которая ухудшает физические и агрохимические свойства, приводит й уменьшению запасов гумуса и питательных веществ в почве, снижая ее плодородие. Образовавшиеся в результате водной эрозии овраги исключаются из сельскохозяйственного использования.[ . ]

В других районах Молдавской ССР на склонах применяют буферные полосы из сорго, подсолнечника, могара, суданской травы (ширина полос — 4,5 м, расстояние между ними — 50 м). Они также уменьшают сток осадков и предотвращают смыв почвы.[ . ]

Культуры сплошного сева, в том числе яровые зерновые, довольно часто располагают вдоль склона. В междурядьях посевов зерновых культур происходит концентрация поверхностного стока, стимулирующая высокий смыв черноземов. На длинных пологих склонах в каждом междурядье формируются бороздки глубиной 3 — 5 и шириной 5-15 см. Смыв почвы при этом достигает 10-15 т/га. На посевах пропашных культур эти формы эрозии отсутствуют, либо смыв не превышает допустимого уровня в случае периодического рыхления междурядий. С целью снижения смыва черноземов ливневыми осадками посевы яровых зерновых целесообразно ориентировать поперек склона.[ . ]

Способность осаждать пыль объясняется строением кроны и листвы растений. Когда запыленный воздух проходит сквозь этот естественный лабиринт, происходит своеобразная фильтрация. Значительная часть пыли задерживается на поверхности листвы, веток и ствола. При выпадении осадков она смывается и вместе с водными потоками уносится в почву и канализационную сеть.[ . ]

Колхоз «Правда» Верхнеднепровского района Днепропетровской области — одно из многих хозяйств Украины, осваивающих почвозащитную систему земледелия. В ее разработке и внедрении активное участие принимают ученые ВНИИ кукурузы. В хозяйстве 65% пахотных земель подвержено эрозии. Здесь освоили несколько почвозащитных севооборотов. На склонах сложной формы и большой (5—9°) крутизны для проведения всех полевых работ поперек склонов выделили агротехниче- ски однородные участки площадью по 20—30 га. На каждом из таких участков используют дифференцированные приемы защиты почв от эрозии с учетом крутизны и экспозиции склонов, а также степени эродирован-ности почв. Вспашку поперек склонов с лункованием и прерывистым бороздованием применяют в хозяйстве на площади 1600—1700 га, полосное размещение посевов — на 190 га. Опыт показывает, что при полосном размещении культур резко уменьшается проявление эрозии, вследствие чего урожайность сельскохозяйственных культур повышается на 10—15%- В случае возделывания на склонах пропашных культур посев проводят только поперек склонов. В начале вегетации осуществляют ще-левание междурядий, при первой междурядной обработке— бороздование в сочетании со щелеванием на глубину до 20 см и при последней культивации — бороздование с окучиванием растений в рядках. Такая система возделывания пропашных культур резко уменьшает сток осадков и смыв почвы и обеспечивает повышение урожая зерна кукурузы на 3—3,5 ц/га и семян подсолнечника— на 1,5—2 ц/га.[ . ]

Следует заметить, что моделирование поступления ХОС от не ных источников (например, вынос ядохимикатов с сельскохозяйств угодий) в водные объекты — достаточно сложная и многоплановая : 108. До сих пор нет универсальной методики, позволяющей р тать величину выноса ХОС с водосбора и оценить степень загря: водных экосистем. В работе [106] для экспертной оценки загряз водных объектов пестицидами (хлорофос, карбофос и др.) и их сут нагрузки предложено использовать рассчитанные автором завис» концентраций пестицидов в поверхностных стоках от содержания ве. Определяющим фактором в данном случае является доза внес персистентность ядохимикатов, а общая величина выноса пропс нальна количеству выпавших осадков и площади сельхозугодий.[ . ]

Источник