Техногенный грунт: классификация и характеристики

Техногенные грунты – это естественные грунты и почвы, которые подверглись изменению и перемещению в результате производственной и хозяйственной деятельности человека. Такой материал также называют искусственным грунтом. Изготавливают его для промышленных нужд, а также для благоустройства городских территорий.

Предназначение искусственного грунта

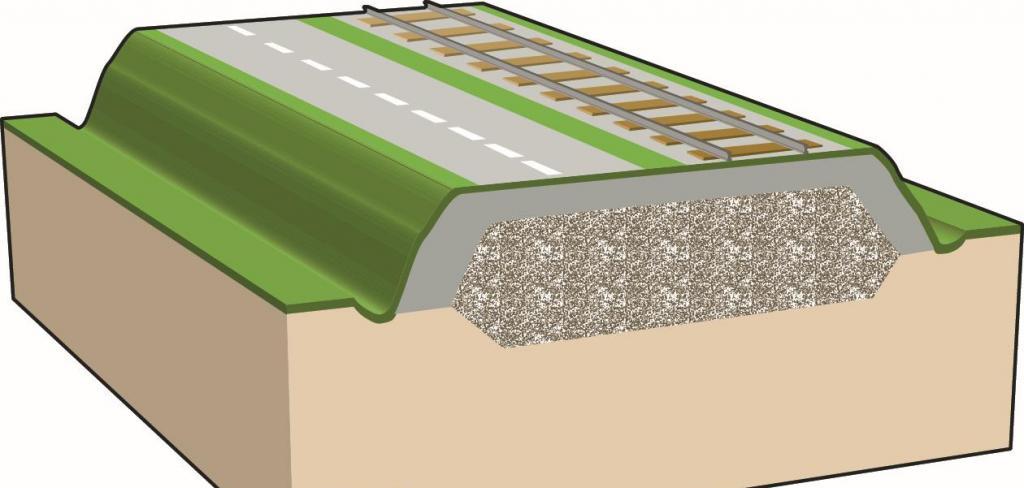

Техногенные грунты часто используют в качестве основания жилых, инженерных и промышленных построек. Также из данного материала сооружают железнодорожные насыпи и земляные плотины.

Как правило, объемы строительства на техногенных грунтах измеряются сотнями миллиардов кубических метров.

Инженерно-геологические свойства грунта

Характеристики грунта определяются составом его материнской породы или отходов, полученных в ходе его обработки. Также инженерно-геологические свойства техногенного грунта можно определить характером воздействия на него человека. Чтобы специалисты смогли безошибочно определить характеристики добытого строительного материала, был создан ГОСТ под номером 25100-95. Он называется «Грунты и их классификация». В данном документе материал для постройки инженерных сооружений (насыпей и фундаментов зданий) выделен в отдельный класс.

Классификация техногенных грунтов состоит из нескольких групп:

- 1 группа: скальные, мерзлые и дисперсные. Отличить их можно по характеру структурных связей.

- 2 группа: связные, скальные, несвязные, не скальные и ледяные. Друг от друга они отличаются прочностью.

- 3 группа: природные образования, которые изменились во время естественного залегания в земле, а также природные перемещенные образования, измененные в результате физического и физико-химического воздействия. Также к третьей группе специалисты относят насыпные и намывные грунты, которые были изменены в результате теплового воздействия.

Также класс техногенных грунтов определяется делением его на типы и виды. Подразделяют по вещественному составу, наименованию, воздействию, происхождению, условию образования и прочим условиям. Многие специалисты считают, что существующая классификация техногенных насыпных грунтов имеет ряд недостатков и требует некоторых уточнений.

Культурные слои

Культурными слоями называют образования своеобразного состава, обусловленного геологическими условиями местности, где залегает материал. Он определяется характером хозяйственной деятельности. Такой техногенный грунт имеет неоднородный состав по вертикали и площади. В современном мире его активно используют в строительстве.

Чтобы добыть культурный слой, который залегает на несколько сотен метров в глубине земли, требуется разработать способ инженерно-геологического изыскания. Во время проведения таких работ от инженеров потребуется организовать места для сбора строительного мусора, а также бытовых и производственных отходов. Стоит учесть, что проведение таких работ на территории старых кладбищ и скотомогильников строго запрещено российским законодательством.

Перемещенные природные образования

Природными перемещенными образованиями называют такие грунты, которые были изъяты из мест его естественного залегания, а затем подверглись частичной производственной переработке. Данный строительный материал формируется из дисперсных связных и несвязных грунтов.

Скальные и полускальные породы сначала дробят на станках, а затем перемещают их уже как дисперсные крупнообломочные грунты. Также поступают и с мерзлыми горными породами. По способу укладки перемещенные образования разделяют на намывные и насыпные. В свою очередь насыпные грунты в зависимости от природы образования подразделяются на планомерно и непланомерно отсыпные. Также их делят в зависимости от применения на строительные и промышленные.

Благодаря прочностным характеристикам техногенных грунтов их используют для строительства автомобильных и железнодорожных насыпей. Также данный материал используют для возведения плотин, дамб, оснований для зданий.

Особенности грунтов

К инженерно-геологическим особенностям техногенных грунтов, используемых в строительстве насыпей и отвалов, относят:

- Нарушение структуры породы в теле насыпи в результате снижения прочности строительного материала.

- Фракционирование грунта и самовыполаживание откосов.

- Изменение прочности. Сопротивление сдвигу увеличивается в связи с уплотнением или снижается в результате сильного увлажнения.

- Образование в водонасыщенных грунтах насыпи порового давления, в результате которого повышается риск возникновения оползней.

В зависимости от литологического состава специалисты делят насыпи на два вида: однородные и неоднородные. Данный фактор изменчив и зависит от естественного фракционирования данного стройматериала в процессе отсыпки. При этом мелкие фракции обычно концентрируются в верхней части насыпи, а крупные – в нижней. Так происходит в результате использования разнородных по составу стройматериалов.

Прочность грунта

Прочностные характеристики насыпных техногенных грунтов определяют, учитывая условия формирования откосов. При расчетах устойчивости насыпи инженерам необходимо учитывать незавершенность уплотнения грунтовой массы, которая оценивается уже после проведения сдвиговых испытаний.

Максимальная плотность техногенного грунта, который используется для сооружения насыпей, достигается по истечении нескольких лет и зависит от вида используемого материала. К примеру, супесчано-песчаные грунты с примесями из торфа уплотняются в течении 2-4 лет с момента завершения строительства. Суглинки и глины достигают максимальной плотности в течение 8-12 лет. Насыпи из супеси и пески средней и мелкой фракции уплотняются в течение 2-6 лет.

Намывной грунт

Намывной техногенный грунт создается с помощью гидромеханизации с использованием системы трубопроводов. В процессе строительства специалисты выполняют организованные и неорганизованные намывы. Первые необходимы для инженерно-строительных целей. Их сооружают уже с заранее заданными свойствами. С помощью таких сооружений намывают плотные толщи песка, плотины и дамбы, рассчитанные на средний напор воды.

Неорганизованные намывы служат для перемещения грунтовых пород, чтобы освободить земельный участок для дальнейшего проведения работ, таких как добыча природных строительных материалов и других полезных ископаемых.

Возведение грунтовых сооружений и освобождение территорий гидромеханизацией включает в себя несколько этапов:

- Гидравлическая разработка грунтовых пород с использованием гидромониторов и землесосных снарядов.

- Гидротранспортировка добытого материала по распределительным и магистральным трубопроводам.

- Организация намыва техногенного грунта в земляные сооружения или на свободные территории, которые должны служить для размещения добытой горной породы.

Свойства намывного стройматериала

Инженерно-геологические свойства намывных грунтов определяются их составом и физико-химическим взаимодействием его отдельных частиц с водой. Состав техногенного грунта, который используется в строительстве, зависит от места его добычи в естественных условиях, а также способов работ, связанных со строительством и намывом данного стройматериала.

Свойства намывного грунта зависят прежде всего от физико-географических факторов, таких как рельеф участка и климата в месте добывания стройматериала. Также специалисты учитывают состояние и свойства основания намывного сооружения, построенного из этой породы.

Состав намывного грунта

Состав органических веществ в намывном грунте определяет время приобретения его физико-механических свойств. В процессе намыва смесь разделяется на фракции. Крупные частницы концентрируются в большинстве своем возле выпуска гидросмеси, в том месте, где сформирована приоткосная зона. Тонкопесчаные частицы располагаются в промежуточной зоне, а тонкие, состоящие в основном из глины, формируют прудковую зону.

Инженеры разделяют несколько стадий формирования свойств намывных грунтов:

- Уплотнение стройматериала, которое происходит в результате гравитационного воздействия на него. Также происходит интенсивная водоотдача. Именно в этот период происходит основной процесс самоуплотнения. Этот процесс, как правило, не занимает более года.

- Упрочнение грунта происходит за счет обжатия песка. Между мелкими частицами стройматериала повышается динамическая устойчивость. Данный процесс занимает от года до трех лет.

- Стабилизационное состояние формируется за счет образования цементационных связей, которым не страшны водяные потоки. На заключительной стадии данного процесса намывные пески значительно упрочнены. Длительность стабилизации сооружения достигается в течение десяти лет и более.

Строительство зданий на техногенном грунте

Все проводимые работы при отсыпке и намыве грунта для дальнейшего строительства сооружений должны проводиться только при строгом геотехническом контроле, который осуществляет опытный инженерный состав. Строительный материал должен быть оценен сразу по нескольким показателям, таким как степень однородности насыпи, содержание в нем органических веществ, физико-механические свойства и прочее. Также инженерам-геологам необходимо выяснить способность грунта генерировать различные газы, например метан, а также диоксид углерода. Образование этих веществ происходит в результате разложения органических веществ.

Если выяснится, что насыпь не имеет достаточной прочности, которая требуется для дальнейшего строительства, построенный объект необходимо дорабатывать несколькими способами:

- Уплотнять тяжелой техникой (катками, трамбовочными автомобилями, вибрационными машинами).

- Укреплять насыпь бетонными сваями и плитами.

- Усиливать конструкцию посредством направленных взрывов.

- Производить глубинное укрепление грунта.

- Прорезать постройку для ее усиления с помощью опор.

Если в местах строительства периодически идут сильные осадки, строителям необходимо проводить конструктивные мероприятия, которые будут направлены на повышение прочности всего сооружения, в том числе дорог, зданий. Необходимо проводить мероприятия по усилению фундамента, чтобы предотвратить неравномерную деформацию бетона.

Источник

Виды почв – классификация

Единой классификации почв не существует. Это связано с тем, что данный материал – слишком сложная и уникальная по своему составу и свойствам система. Она может содержать различные компоненты , по-разному реагировать на те или иные факторы. Поэтому типизировать все почвы лишь по какому-то одному параметру нельзя. Вот почему на просторах интернета можно встретить всевозможные типологии, основанные на разных принципах.

В этом разделе мы попробуем собрать всю информацию о видах почв воедино. Мы расскажем, как и по каким принципам можно классифицировать почвенные покровы, что лежит в основе каждой типологии.

В ГОСТе 27593-88, посвященном почвам, и научной литературе предпринята попытка разделения всех почв по:

Далее мы расскажем, что скрывается за этими типологиями.

Типы почв

Деление почв по типам считается основной классификацией. Ее называют зональной. Еще одно наименование этой типологии – почвенно-географическое районирование. Иначе говоря, это объединение почв в разные группы в зависимости от природных климатических зон.

Суть этого разделения состоит в том, что почвы в пределах одной зоны развиваются в одинаковых климатических, водных и биологических условиях. У них схожая структура , похожий состав минеральной и органической частей. Процессы почвообразования таких покровов тоже проходят однотипно.

Все типы почв можно условно разделить на:

- Арктические (полярные)

- Тундровые

- Таежно-лесные

- Лесостепные и степные

- Полупустынные и пустынные

- Субтропические и тропические

Также отдельно выделяют интразональные типы почв. Иногда их еще называют не-, вне- или азональными. Они не связаны с географическим положением покрова. У них свои особенности образования, состав. К азональным типам относятся засоленные почвы (солончаки, солонцы и солоди), а также покровы, образовавшиеся в горах и поймах рек.

К конкретным типам почв относятся такие разновидности как арктические (антарктические), дерновые, тундровые, болотные, подзолистые, серые лесные, черноземы, каштановые, такыры, красноземы, желтоземы и другие. Более полную информацию вы найдете в таблице ниже.

| Зональность | Типы почв |

| Арктические (полярные) | Арктические (антарктические) |

| Тундровые | Тундровые |

| Таежно-лесные | Подзолистые, дерновые, болотные |

| Лесостепные | Бурые лесные (буроземы), серые лесные, черноземы |

| Степные | Сероземы, каштановые, луговые, коричневые |

| Полупустынные | Бурые полупустынные |

| Пустынные | Серо-бурые, пустынные примитивные, такыры |

| Субтропические | Красноземы, желтоземы, коричневые, черные, сероземы |

| Тропические | Красные, красные ферраллитные |

| Интразональные | Засоленные (солончаки, солонцы солоди), аллювиальные (они же пойменные, речные), высоко поясные (или горные) |

Подробно о почвенно-географическом районировании и типах почв, входящих в ту или иную зону , читайте в нашем разделе Типы почв – зональная классификация по природным зонам.

Подтипы почв

Подтипы почв неразрывно связаны с типами. Обычно их описывают в рамках одной зональной классификации. Чаще всего выделяют характерную для данного типа почву и ее переходные формы. Последние – это как раз и есть подтипы. Иными словами, они занимают промежуточное положение между типами и различаются между собой особенностями почвообразования.

Ярким примером в этой группе можно назвать дерново-подзолистую почву. Она относится к таежно-лесной группе, по своим признакам, составу и свойствам находится между дерновой и подзолистой, считается переходной.

Подтипов почв очень много. Единого принятого списка тут нет. Исследователи то и дело добавляют новые термины, но не структурируют их. Поэтому названия подтипов почв в интернете всегда разнятся. Для вашего удобства, в сводной таблице ниже мы собрали для вас самые распространенные подтипы почвенных покровов. В основе лежит классификация почв СССР, подготовленная и выпущенная в 1967 году почвенным институтом им. В. В. Докучаева.

| Зональность | Подтипы почв |

| Арктические (полярные) | Арктические пустынные, арктические типичные гумусные |

| Тундровые | Тундровые глеевые, тундровые глеевые оподзоленные, тундровые неглеевые, тундровые подбуры (тундровые иллювиально-гумусовые), тундровые подзолистые гумусовые, тундровые дерновые, тундровые вулканические, тундровые слабобиогенные, аркотундровые |

| Таежно-лесные | Дерново-подзолистые, подзолисто-глеевые, болотно-торфяные, болотные торфяно-глеевые, дерново-глеевые, дерново-карбонатные, болотно-подзолистые, торфяно-подзолистые, мерзлотно-таежные, мерзлые подзолистые |

| Лесостепные | Оподзоленные черноземы, выщелоченные черноземы, типичные черноземы, светло-серые лесные, темно-серые лесные, серые лесные глеевые, бурые лесные глеевые, подзолисто-бурые лесные, подзолисто-бурые лесные глеевые |

| Степные | Лугово-черноземные, лугово-болотные, лугово-каштановые, светло-каштановые, темно-каштановые, луговые подбелы (лугово-бурые), лугово-серо-коричневые, лугово-коричневые, лугово-лесные серые |

| Полупустынные | Лугово-бурые полупустынные, луговые полупустынные |

| Пустынные | Бурые пустынно-степные, серо-бурые пустынные, такыровидные пустынные, песчаные пустынные, лугово-пустынные |

| Субтропические | Лугово-сероземные, желтоземы глеевые, подзолисто-желтоземные, подзолисто-желтоземно-глеевые, красно-бурые, красновато-бурые, серо-коричневые |

| Тропические | Красно-желтоземы, красно-коричневые, красновато-бурые |

| Интразональные засоленные | Солонцы луговые, солонцы с солодями, солонцы темные, дерново-солоди, солонцы автоморфные, солонцы полугидроморфные, солонцы гидроморфные, солончаки автоморфные, солончаки гидроморфные |

| Интразональные аллювиальные | Аллювиальные дерновые, аллювиальные серогумусовые |

| Интразональные высоко поясные | Буроземовидные (горно-лесные бурые), горно-луговые, горные лугово-степные, горно-таежные, горно-тундровые, горные подзолистые, горные дерново-подзолистые, горные псевдоподзолистые (литогенные) |

Роды почв

Род почвы определяют в каждом типе и подтипе. В основе классификации лежит отличие местных условий образования. Деление ос у ществляется в зависимости от разных категорий, но при этом влияние всех признаков рассматривается в комплексе.

Роды почв зависят от:

- Уровня и химического состава грунтовых вод

- Особенностей и состава материнской породы

- Особенностей местной флоры

- Реликтовых признаков почвообразующей породы

Все они одновременно влияют на минеральный и органический составы почвы, но мало изменяют ее профиль.

Согласно родовой классификации, почвы могут быть:

- Остаточно-подзолистые

- Остаточно-луговые

- Солонцеватые

- Остаточно-солонцеватые

- Солончаковые

- Осолоделые

- На кварцево-песчаных породах

- Глубоковскипающие

- Контактно-глеевые

- Обычные

- Остаточно-карбонатные

- Остаточно-аридные

Это лишь некоторые, самые основные роды почв. На самом же деле, их огромное множество, и описать все в рамках одной статьи невозможно. Ведь химический состав грунтовых вод или местная флора могут различаться даже в пределах одного подтипа почвенного покрова.

Виды почв

Деление почв по видам подразумевает генетическую классификацию. Выявляется она в рамках рода. В ее основе лежит степень выраженности основного почвообразовательного процесса , свойственного определенному почвенному типу.

В зависимости от того, на каком этапе находится почвообразовательный процесс, почвы классифицируются по:

- Степени содержания гумуса

- Степени мощности гумусового слоя

- Степени мощности дернового слоя

- Степени подзолистости

- Глубине оподзоливания

- Проявлению поверхностного оглеения

- Степени засоленности

- Степени кислотности

- Морфологии поверхностного горизонта

- Степени смытости

Эти признаки считаются самыми значимыми при изучении и классификации почвенных покровов.

Для вашего удобства, ниже мы разместили сводную таблицу с разными видами почв в зависимости от каждого признака.

| Признак классификации почвы по видам | Конкретные виды почв |

| Степень содержания гумуса | Слабогумусные, малогумусные, среднегумусные, многогумусные, тучные |

| Степень мощности гумусового слоя | Маломощные, среднемощные, мощные, сверхмощные |

| Степень мощности дернового слоя | Слабодерновые, среднедерновые, глубокодерновые |

| Степень подзолистости | Неподзолистые, слабоподзолистые, среднеподзолистые, сильноподзолистые, подзолы |

| Глубина оподзоливания | Поверхностноподзолистые, мелкоподзолистые, неглубокоподзолистые, глубокоподзолистые |

| Проявление поверхностного оглеения | Неоглеенные, поверхностно-слабоглееватые |

| Степень засоленности | Незасоленные, слабозасоленные, среднезасоленные, сильно засоленные, очень сильно засоленные |

| Степени кислотности | Кислые, слабокислые, нейтральные, слабощелочные, щелочные |

| Морфология поверхностного горизонта | Пухлые, отакыренные, выцветные |

| Степень смытости | Слабосмытые, среднесмытые, сильносмытые |

Разновидности почв

Выделение разновидностей почв – это их классификация по механическому, или гранулометрическому составу.

Тут почвы могут быть:

Это самая простая типология. Первые две разновидности относятся к легким почвам, последняя – к тяжелым. Суглинок занимает промежуточное положение.

Кроме того, в интернете можно встретить классификацию по разновидностям, в которой отдельными пунктами выделены такие почвы как известковая, болотистая (или торфяная), черноземы, меловая, иловая. Это не совсем правильно. Дело в том, что эти разновидности п р едставлены в зависимости от содержания минеральных и органических компонентов. От них зависит степень плодородия. Механический состав почв же базируется на процентном содержании частиц разного размера и их соотношения.

Наиболее полную классификацию почв по гранулометрическому составу предложил советский исследователь Н. М. Сибирцев. Уточнил, детализировал и доработал его типологию ученый Н. А. Качинский.

Они выделяют следующие разновидности почвенных покровов:

- Песчаные рыхлые

- Песчаные связные

- Супесчаные

- Суглинистые легкие

- Суглинистые средние

- Суглинистые тяжелые

- Глинистые легкие

- Глинистые средние

- Глинистые тяжелые

Плюс, для тех ситуаций, когда в почве имеются крупные частицы (размером больше 3 мм), ученые предлагали определять степень каменистости почвы. Данные об этом приведены в нашей таблице:

| Степень каменистости | Содержание частиц больше 3мм, % |

| Некаменистые | Меньше 0,5 |

| Слабокаменистые | 0,5-5 |

| Среднекаменистые | 5-10 |

| Сильнокаменистые | Больше 10 |

Данная типология помогает определить основные характеристики и свойства почв, такие как фильтрационная и водоудерживающая способности, тепловой режим. Они в свою очередь влияют на водный режим почвенных покровов, скорость их просыхания.

Также классификация по разновидностям показывает удобство работы с почвой, насколько она загрязнена крупными частицами. Последние могут существенно помешать возделыванию почвенного покрова.

От гранулометрического состава зависит и выбор сельскохозяйственных культур, которые будут на ней посажены. Ведь некоторые растения чувствуют себя уютно лишь на почвах определенного г р анулометрического состава. Например, картофель и многие овощные культуры хорошо растут на супесчаных и легких суглинистых почвах, а табачный лист – на легких песчаных покровах.

Разряды почв

В делении почв по этой категории лежит два принципа.

Классификация почвенных покровов по разрядам бывает в зависимости от:

- Материнской породы

- Мощности почвенного профиля

О них читайте далее.

Разряды почв в зависимости от материнской породы

В основе первой типологии, как ясно из названия, лежит почвообразующая порода, на которой сформировалась почва. Ее можно разделить по типам и генезису (происхождению).

Так, по типу горная порода может быть:

- Магматической

- Метаморфической

- Осадочной

Согласно этой классификации, почвы могут образовываться, например, на граните, глинистых сланцах или известняке.

Вторая типология зависит от происхождения горной породы.

Выделяют:

- Элювиальные

- Делювиальные

- Пролювиальные

- Коллювиальные

- Аллювиальные

- Озерные отложения

- Ледниковые (морены и флювиогляциальные)

- Эоловые

- Покровные суглинки

- Лёсс

Подробно о них вы можете узнать из нашей статьи Почвообразующая порода как фактор почвообразования.

Разряды почв в зависимости от почвенного профиля

Второе разделение почв по разрядам, как мы уже сказали выше, основано на том, какой мощностью (или толщиной) обладает почвенный профиль. Измеряется показатель в см. Он показывает, какое расстояние занимает почвенный пок р ов от самой поверхности до материнской породы.

Разряды почв по мощности со всеми показателями приведены в таблице:

| Разряд почвенного покрова в зависимости от мощности | толщина покрова, см |

| Почвы с мощным профилем | Больше 120 |

| Почвы с глубоко развитым профилем | 80-120 |

| Почвы со средне развитым профилем | 50-80 |

| Почвы со слабо развитым профилем | 30-50 |

| Литоземы | Меньше 30 |

На практике замеры почвенного профиля выглядят следующим образом:

Иногда также можно встретить еще одну классификацию почв – по подрязрядам. Это более низкий уровень типологии. Одни исследователи делят почвы на подразряды по степени эрозии, другие – по уровню ее освоения человеком. Единого мнения, как классифицировать почвы по подразрядам, среди ученых пока нет.

Знание разных типологий почв помогает в определении, какими свойствами и составом обладает почвенный покров, какие функции имеет, как может использоваться человеком. Большое значение при этом имеет степень плодородия. Это важнейшая особенность почв. О том, как можно повысить этот показатель, вы можете прочитать в нашей статье Плодородие почвы: как его сохранить и повысить.

Почвы формируются под воздействием различных факторов. В зависимости от климата, рельефа, материнской породы, времени, грунтовых вод и деятельности живых организмов , образуется почва с различными показателями и свойствами. Не последнюю роль в почвообразовании играет и человек. Подробнее об этом мы рассказали в нашем разделе Факторы и условия почвообразования.

Также мы рекомендуем вам ознакомиться с нашими вложенными статьями:

Источник

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)