Тундрово-глеевые почвы: характеристика, особенности

Исследованием почв и их описанием занимался ученый В. В. Докучаев, который дал им определение. Он описал их генетические горизонты, зависимость развития от факторов абиотического и биотического происхождения, а также от географического положения. Докучаев посвятил этим исследованиям всю свою жизнь. Ученый выдвинул теорию, что почва является природным телом, которое имеет окрас, морфологическое строение и возраст. Условия ее формирования подчиняются закономерным изменениям в эволюции окружающего мира.

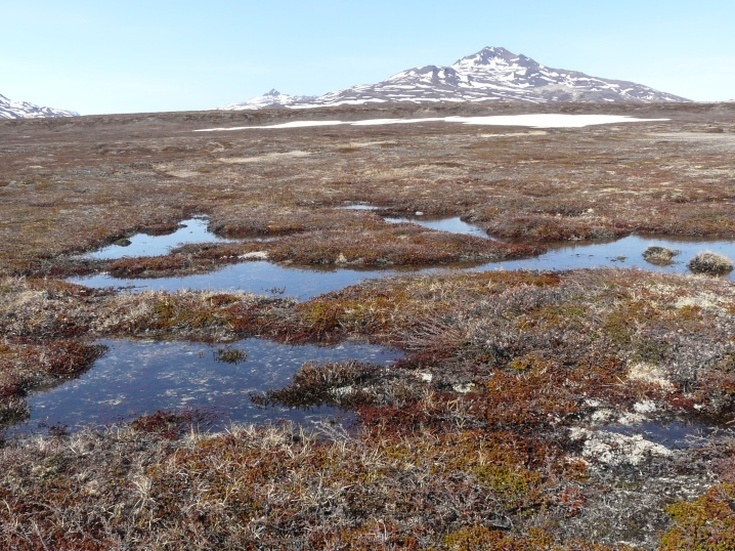

Особенностью тундрово-глеевых почв России является их географическое месторасположение в условиях вечной мерзлоты. От этого зависят их переувлажнение и химический состав.

Почвообразовательный процесс

Грунты, лежащие у нас под ногами, не сразу получаются такими, какими мы их видим. Они претерпели сложные и многокомпонентные трансформации веществ, из которых состоят. Основными процессами, участвующими в почвообразовании, являются:

- Изменение органоминерального вещества с его полным или частичным разрушением и синтезом.

- Межфазные взаимодействия в почве. Фазы бывают жидкими, твердыми, газовыми и живыми.

- Миграция вещества и энергии в процессе почвообразования.

Из вышесказанного ясно, что множество факторов определяют продолжительность и интенсивность таких процессов, которые обеспечивают разнообразие почвенных форм. Изменения в грунтах происходят постепенно, но этот процесс невозможно остановить. От его активности зависит и характеристика тундрово-глеевых почв.

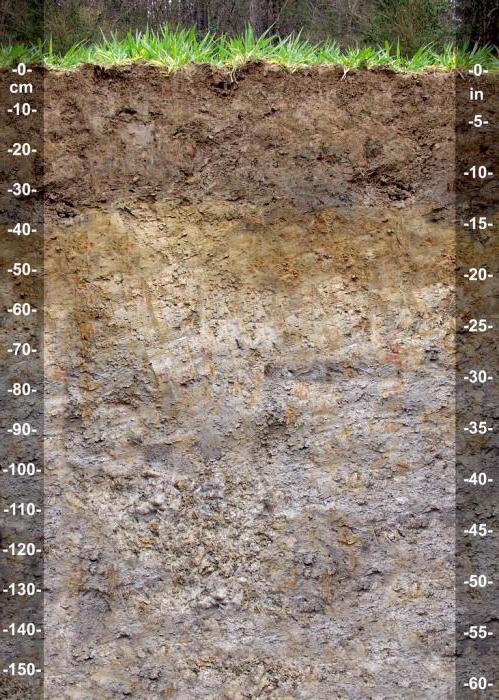

Почвенный профиль

Это одна из важных характеристик, вызывающая интерес у исследователей. Морфологическое изучение строения почвы начинается с изучения ее среза. Он рассматривается от верхнего слоя до материнской породы. Образующаяся поверхность отражает почвенные горизонты, которые накладываются друг на друга. Генетические горизонты являются результатом различных процессов в окружающей среде, а также миграции веществ и энергии, которые во временном и пространственном промежутке способствуют их образованию. Условия увлажнения и другие особенности климата влияют на все перемены, происходящие в генетических горизонтах.

Каждому слою присваивается свой буквенный индекс:

1. А – это верхний слой почвенного профиля, в который входят три горизонта:

- А0 – верхний, включающий в себя опавшие листья и лесную подстилку.

- Аm (H) – слой, включающий органическую часть растений или их переработанные отложения.

- А1 – гумусовый горизонт, в который входят гумифицированные органические вещества и подвижные соединения. Это переходный слой. В нем происходят процессы противоположно направленные, идет миграция подвижных соединений в более глубокие слои почвенного профиля или в верхние горизонты.

2. А2 (Е) – это элювиальный слой или горизонт вымывания. Он не имеет структуры, содержит илистые осложнения. Его оттенок более светлый, чем цвет слоев, которые лежат выше.

3. В – это иллювиальный слой, который является переходным между гумусным горизонтом и почвообразующей породой. В нем выделяются несколько промежуточных слоев, которые являются самостоятельными горизонтами с переходными и ослабляющимися процессами гумификации. В каждом таком подслое присутствуют катионно-анионные соединения и их выделения в виде конкреций, псевдомицелий, пленок и другие.

4. G – глеевой горизонт. Он характерен для переувлажненных почв. Его окраска светлая с голубым, ржавым или охристым оттенком. Слой отличается вязкостью и слитностью.

5. С – почвообразующая порода. Она не участвует в рассматриваемом процессе, но содержит его следы в виде соединений, принесенных с верхних горизонтов.

6. D (R) – горная порода, отличающаяся от материнской своими свойствами.

Существуют автоморфная и гидроморфная почвы, что определяется расположением грунтовых вод.

Исследования

Повторим, что изучением тундрово-гелевых почв занимался ученый В.В. Докучаев. Позже исследования проводили Ю.А. Ливеровский, Е.Н. Иванова. Они исследовали почвообразование, физические и химические свойства, их классификационные разновидности.

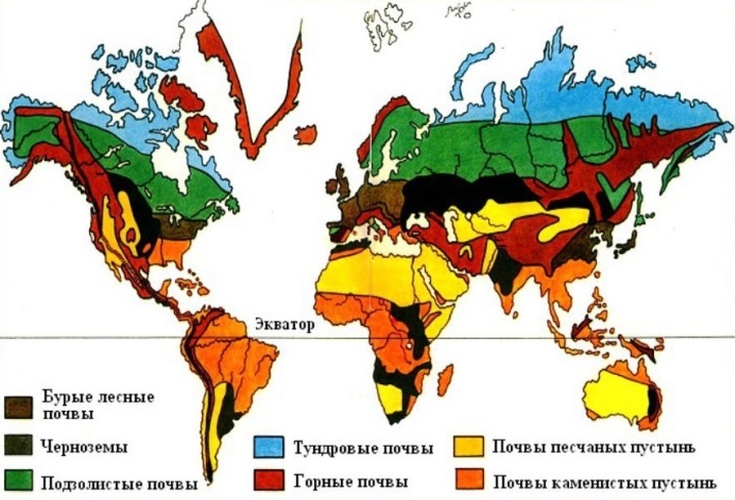

В настоящее время различают несколько типов почв:

- Арктотундровые глееватые.

- Тундровые иллювиально-гумусовые. Встречаются в лесотундре и кустарниковой зоне.

- Типичные тундрово-глеевые почвы.

- Торфяно-глеевые.

- С верхним торфяным слоем 20–30 см.

Почвы тундрово-глеевые характерны для зоны с наиболее суровым климатом. Для тундровой зоны характерно безлесное пространство с неравномерным распространением растительности разных жизненных форм. Основными регионами, которым свойственны подобные ландшафты, являются берега северных морей и океанов (Северный Ледовитый океан, Охотское море), Камчатка, Чукотский полуостров и другие районы.

Особенности почвообразования

На этот процесс влияют многие факторы. Тундрово-глеевые почвы, которые свойственны тундре, сформировались в субарктическом климате. Его главными особенностями являются малоснежные и достаточно суровые зимы, короткий летний период с умеренными температурами окружающей среды, частые ветры. Почвообразующей основой являются отложения ледниковой, морской или аллювиальной пород. Они характеризуются маломощными свойствами и кислой реакцией почвенного раствора из-за низкого содержания гумуса. Образуются отложения на глинистых и суглинистых породах. При эрозивных процессах и факторах внешней среды они подвергаются различным геологическим воздействиям, к которым относятся:

- Трещинообразование. Наблюдается при резком перепаде температур поверхностей окружающей среды и почвы. Этот контраст приводит к образованию морозобойных трещин. Они возникают и в единственном экземпляре, и целыми обширными системами.

- Солифлюкционные процессы. Возникают при оттаивании верхних слоев и нарушении их структуры. Пучение приводит к образованию склонов, возвышений, которые вызывают сползание верхних слоев почвы. Оно наблюдается при оттаивании и последующем замерзании грунта с образованием ледяной корки.

Эти процессы возникают многократно, имеют сезонный характер развития. Также верхние слои тундрово-глеевых почв подвергаются следующим природным воздействиям:

- Гумусообразование.

- Оглеение.

- Криогенез.

Оглеение происходит на различных этапах почвообразовательного процесса. Ученые изучают степень размытости и выраженности глеевого горизонта.

Характеристики

Как уже упоминалось выше, тундрово-глеевые почвы формируются в сложных климатических условиях, которые сопровождаются низкими температурами и недостатком кислорода. Деятельность микроорганизмов затруднена из-за скудной растительности и высокой степени увлажнения. Микрофлора таких почв представлена микобактериями, актиномицетами и плесневыми грибами. Их характерными особенностями является отсутствие фиксации азота из-за плохой аэрации. Почвенные микроорганизмы здесь специфичные, адаптированные к анаэробным условиям.

Почвенный профиль

Это понятие означает сочетание разных генетических горизонтов. Особенностью профиля тундрово-глеевых почв является наличие следующих слабо дифференцируемых почвенных горизонтов:

- Ар – мохово-торфяной. Он имеет мощность 6-10 см.

- В – глеевой. Его мощность достигает 50-60 см, а цвет может быть разных оттенков ржавого и сизо-голубого. Глеевые горизонты бесструктурные, содержат частички льда.

Этот почвенный профиль подстилается вечной мерзлотой, которая является остаточным проявлением ледникового периода.

Химический состав

Тундрово-глеевые почвы включают в себя грубый гумус с преобладанием фульвокислоты. Его процентное соотношение составляет от 1-7%. С увеличением глубины остаются лишь следовые фрагменты присутствия гумуса.

Растительность

Тундрово-глеевые почвы, природная зона которых предопределена условиями Крайнего Севера, не могут похвастаться разнообразием флоры и фауны. Данному климатическому поясу свойственны короткое лето и продолжительная зима с низкими среднегодовыми и среднесуточными температурами. Снежный покров здесь образуется довольно мощный. В некоторых местах он держится практически круглый год. Эти условия становятся критическими для развития растений и животных. Для тундры свойственны свои типы растительных сообществ, которыми являются:

- Лишайнико-моховые (наиболее характерны для тундрово-глеевых типов почв).

- Кустарничковые.

- Лесотундры.

Тундрово-глеевые почвы, растительность которых обусловлена переувлажненностью, создают среду для развития, роста и размножения споровых растений — мхов, лишайников, некоторых видов трав.

Использование в хозяйстве

Вечная мерзлота и суровый климат не позволяют рационально использовать тундровые земли. В этих условиях широко распространено сельскохозяйственное животноводство (в основном оленеводство), которое обеспечивается кормовой базой природного происхождения. Одна из особенностей тундрово-глеевых почв заключается в том, что их использование возможно только в южных регионах климатической зоны, в которой они распространены.

Источник

Тундрово-глеевые почвы

Наиболее краткое определение 🔍 тундрово-глеевых почв гласит, что этот вид почв 🏞 является типичным для местностей с особо суровым климатом. 🌨 По большей части они формируются на многолетней мерзлоте ❄ или близких к ней по основным характеристикам породах.

Что это такое?

Наиболее краткое определение тундрово-глеевых почв гласит, что этот вид почв является типичным для местностей с особо суровым климатом. По большей части они формируются на многолетней мерзлоте или близких к ней по основным характеристикам породах. Важную роль в появлении таких почвенных горизонтов играет чрезвычайно короткий вегетационный период.

При малейшем увеличении длительности лета они уже сформироваться не смогут. Но как ни кратко лето в Антарктиде и на прилегающих к ней островах, однако там тундрово-глеевые почвы отсутствуют.

Их можно считать характерной особенностью северного полушария. Такая почва выглядит окрашенной в серый цвет.

Описания, составленные почвоведами, указывают на чрезвычайную слабость дифференциации профиля грунта. Однако этот процесс все равно идет, пусть и крайне медленно. Стоит также отметить, что специфические особенности таких пластов не означают запрета на сельскохозяйственную деятельность. Наоборот, она вполне возможна, если соблюдать некоторые дополнительные требования.

Формирование

Ключевыми условиями образования тундрово-глеевых почв являются:

- повышенная влажность воздуха;

- сравнительно малый объем осадков;

- низкий уровень среднегодовых температур;

- присутствие вечной мерзлоты.

По этим критериям (и по самому названию) нетрудно определить, что такой тип почв характерен для тундровой природной зоны. Но играют немаловажную роль и другие ее специфические параметры. Так, обязательно должны присутствовать сильные холодные ветры. Освещение летом — непрерывное, но не прогревающее грунт до больших значений.

Длительность перерыва между морозами — приблизительно 3 месяца. Кроме того, тундрово-глеевые почвы не формируются там, где есть деревья.

Они совместимы только с лишайниками, мхами и кустарниками.

Обильное насыщение почвы влагой порождает побочный эффект — там, где находится тундрово-глеевая земля, атмосферный кислород и его биологическое действие почти не важны для формирования грунта. Иными словами, корни растений крайне плохо дренированы.

Районы распространения такой земли практически полностью совпадают с местами, где распространена многолетнемерзлая порода. Наибольшее ее количество характерно для Восточной Сибири. Но довольно обширные районы глеевого почвообразования обнаружены и на Дальнем Востоке, и в Западной Сибири. Имеется она даже в европейской части страны. В целом по России до 65% территории охвачено мерзлотой.

За пределами нашей страны зона тундрового климата расположена в следующих странах:

- Канаде;

- США (на Аляске);

- Исландии (почти вся территория государства);

- Норвегии;

- Финляндии;

- Дании (Гренландии).

Описание

Тундровые глеевые типичные почвы

Тундровые глеевые типичные почвы простираются в зоне кустарниковых и мохово-лишайниковых тундр. Основанием для их формирования служат глинистые и суглинистые породные структуры, располагающиеся на возвышенностях.

В профиле грунтов представленного подтипа можно выделить такие горизонты: подстилающий с включениями торфа (толщиной от 3 до 5 см); гумусовый, торфяной или перегнойный (толщиной не более 20 см); глеевый или иллювиальный (толщиной до 55 см); глеевый мерзлый с включениями льда. Возникновение торфяно-перегнойных и торфяных слоев в грунте обусловлено режимом повышенной влажности.

Тундровые глеевые типичные грунты включают в состав значительное количество полуторных окислов и кремнекислоты. Они обладают способностью образовывать стабильные органо-минеральные системы.

Собственно тундровые глеевые почвы

Профиль собственно тундровых глеевых грунтов состоит из следующих горизонтов: подстилающий, собранный из злаков, стеблей низкорослых кустарников и мха (толщиной от 3 до 5 см); глеевый мерзлый с включениями льда.

Грунты указанного типа можно обнаружить в континентальных почвенных провинциях. Однако они могут встречаться также и на возвышенных водораздельных участках.

Тундровые глеевые оподзоленные почвы

Ареалом, на котором распространены тундровые глеевые оподзоленные почвы, считается зона с лесотундрой и кустарниковой тундрой. Для почвообразовательного процесса таких грунтов характерны подзолистые явления.

Профиль почв указанного подтипа составляют следующие горизонты: подстилка (толщиной до 5 см); гумусовый (толщиной не более 30 см); оподзоленный суглинистый (толщиной не более 2 см); глеевый минеральный; оглеенный почвообразующий с множеством льдистых включений.

Механический состав тундровых глеевых оподзоленных почв различен в зависимости от географического расположения той или иной зоны. Это связано главным образом с количеством гумусовых веществ в соответствующих профилях и условиями, при которых возможен распад органических структур.

Так, в океанических областях южной тундровой зоны и лесотундры значительный объем растительного опада и чрезмерное насыщение грунта влагой обусловливают формирование торфяных и торфянистых слоев, толщина которых может достигать 30 см. Для континентальных грунтов подобного подтипа характерны перегнойные и гумусовые горизонты.

Подтип тундровых глеевых почв с учетом степени распада органических компонентов можно разделить на перегнойно-гумусовые и торфянисто-перегнойные слои.

Тундровые глеевые оподзоленные почвы входят в группу кислых. Содержание гумусовых веществ в них не превышает 5%.

Морфологическое строение профиля

Оv — (AO) — Вg — Gd — ⊥G(⊥Cg)

- В профиле тундровых глеевых почв выделяется органогенный горизонт, состоящий из маломощного живого мохового покрова и растительных остатков разной степени разложения Оv, в нижней части может содержать примесь мелкозема AO.

- Под ним лежит минеральная оглеенная толща, в верхней части которой выделяется буровато-сизый бесструктурный, или со слабо выраженной комковатой структурой, горизонт Вg, сменяемый голубовато-сизым тиксотропным глеевым горизонтом Gd.

- На глубине 40 (60) — 100 см присутствует льдистая мерзлота.

- Минеральные горизонты имеют разную степень выраженности оглеения: для тундровых почв европейской части РФ характерно поверхностное оглеение с заметным снижением степени оглеения в нижних горизонтах, для почв Восточной Сибири — надмерзлотное.

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:

- А0 — подстилка из полуразложившихся остатков растений, несколько оторфованная, мощностью 3-5 см, с лишайниками и мхами;

- А1 — грубогумусовый или перегнойный горизонт мощностью 0-12 см, темновато-бурый или темно-серый, суглинистый, влажный, густо переплетен корнями, иногда выклинивается; граница неровная, переход ясный;

- Bg — иллювиальный горизонт мощностью 8-12 см, неравномерно окрашенный, на буром фоне ржавые и бледные сизые пятна (сизовато-ржавый), суглинистый, содержит много корней;

- Bg (G) — иллювиальный (или глеевый) горизонт мощностью 20-25 см, бурый с неясными сизыми и ржавыми пятнами (иногда сизый с ржавыми пятнами), суглинистый, влажный, корней меньше, иногда тиксотропный;

- Bg” — иллювиальный горизонт мощностью 12-15 см, неравномерно окрашенный, с темно-сизыми и ржавыми пятнами на буром фоне, суглинистый, влажный, корней мало, внизу — мерзлый, часто тиксотропный;

- GM — глеевый, темно-сизый, суглинистый, содержит много льдистых прожилок.

Глеевые или оглеенные горизонты могут меняться местами и даже выпадать. Сильно оглеенные горизонты (G и GM) сизо-серые, голубовато-сизые и зеленовато-серые. При общем буроватом фоне минеральных горизонтов с сизыми и ржавыми пятнами выделяется горизонт Bg.

Для этих почв влажных фаций (восточноевропейские, чукотско-анадырские) важнейшим морфологическим признаком служит наличие глеевого тиксотропного горизонта.

Явление тиксотропии — это способность сильно-увлажненных почв под влиянием механических воздействий переходить из вязко-пластичного состояния в плывунную массу и через некоторое время возвращаться в прежнее состояние без уменьшения влажности. В континентальных тундрах явление тиксотропии встречается достаточно редко. В целом можно отметить, что по подзонам тундры тиксотропность и оглеение уменьшаются с юга на север.

Химический состав и свойства – чем определяется характер грунта?

Почва по всему профилю хорошо выщелоченная, поэтому ее реакция редко бывает нейтральной, в основном она умеренно кислая. Способность к поглощению у тундрово-глеевого грунта низкая. Содержание полуторных оксидов, по которым оценивают валовый состав почвы, и ила оценить тяжело, признаки накопления этих веществ отмечаются в приповерхностной области профиля. В глеевом горизонте можно найти повышенное содержание двухвалентного железа.

Тундрово-глеевый тип почв очень плотный, характеризуется низкой порозностью, плохой фильтрацией и практически не подвергается выветриванию.

Все эти свойства формируются в результате нескольких постоянных процессов, происходящих в почве при имеющихся климатических условиях. Одно из таких явлений – подстилкообразование с большим содержанием грубого гумуса. Из-за скудности опада и его малой зольности деятельность микроорганизмов очень кратковременная и неэффективная, поэтому образовать полноценный качественный гумусовый слой им не удается.

А это залог плодородия, даже в умеренных зонах дачники обзаводятся компостными ямами, чтобы всегда иметь под рукой качественный перегной для добавления в грядки.

Еще один существенный фактор, определяющий характеристики тундрово-глеевой почвы – это оглеение (процесс восстановления окисных почвенных соединений в закисные). Особенно этот процесс заметен в верхней части профиля (на границе с гумусовым слоем) и самой нижней (на контакте с зоной вечной мерзлоты). Все дело в свободной миграции парообразной воды к холодным фронтам: зимой – к поверхностному слою, сильно охлажденному, а летом – к зоне мерзлоты.

Без доступа кислорода многие оксиды начинают восстанавливаться, отчего меняется химический состав и окраска профиля в указанных слоях.

Конечно, нельзя проигнорировать криогенные процессы тундрово-глеевых почв, которые существенно сказываются на свойствах грунта. Большое содержание воды начинает дробить землю на всех уровнях с наступлением зимы. Тогда верхний слой начинает замерзать, толкая воду вниз, а там ее встречает горизонт вечной мерзлоты. Определенное количество влаги под растущим давлением начинает распространяться по любым возможным щелям и замерзает. При этом она расширяется и начинает дробить горизонты.

Постепенно по дефектам (трещины, корневые ходы и т.д.) незамерзшая вода вытесняется к поверхности и под давлением выплескивается наружу, где высыхает и растрескивается, а верхний слой становится полигональным.

Еще одной особенностью тундрово-глеевых почв считается “икряная” структура. Так называется большое содержание глинистых шариков, опыленных песком снаружи. Это тоже последствия замерзания воды внутри глины. Частицы расширяются при понижении температуры и раздвигают песчаные компоненты почвы.

В результате образуются ассоциаты, содержание глины внутри у них выше, а снаружи меньше, зато во внешней оболочке больше песчаной пыли.

Характер описываемых почв не позволяет полноценно возделывать сельскохозяйственные культуры, в основном их используют для выпаса скота (в частности, оленей) и охотничьего промысла. Для выращивания овощей создают теплицы и искусственно насыпанные обогащенные грядки в них. На открытом грунте сделать достаточно плодородную среду тяжело, постоянно нужно проводить мероприятия по анализу и удобрению почвы, окучиванию и т. д.

Растительность

На почвах тундрово-глеевого типа в России и Северной Америке растет очень ограниченное число видов флоры. Причина — уже упомянутое малое содержание гумуса, из-за которого страдает плодородие. В природе чаще всего на тундрово-глеевой земле развивается кустарнично-моховая экосистема, содержащая ерник.

На Севере часто обнаруживают мхи, лишайники, осоково-злаковые сочетания. Южнее можно найти кустарники, а отдельные деревья встречаются лишь на самом юге тундры.

Использование человеком

Полноценное возделывание сельскохозяйственных растений на тундрово-глеевой почве сильно затруднено. Чаще всего там выпасают скот (прежде всего оленей) и занимаются охотой.

Если нужно вырастить овощи, придется ставить теплицу и оборудовать в ней обогащенные полезными веществами грядки.

На открытых участках создать оптимальные условия практически невозможно. Потребуется не только часто окучивать, но и постоянно заказывать в лабораториях анализы земли, подстраивать под их результаты состав используемых удобрений.

Выращивание овощей в тундре практикуется в основном около ведущих индустриальных площадок. Преобладающие культуры — капуста, картофель и лук. В тепличных условиях могут производиться многие другие виды. Сейчас предпринимают активные усилия, чтобы культивировать ячмень.

Тундровое сельское хозяйство требует использования и органических, и минеральных, и бактериальных удобрений.

Подтипы и их характеристика

Тундровые глеевые почвы, описанные в различных биоклима-тических провинциях тундровой зоны, в зависимости от условий почвообразования могут иметь довольно существенные различия в строении профиля. В наиболее общем виде профиль тундровой глеевой почвы на суглинистых отложениях состоит из горизонта подстилки (О или OA), гумусового или перегнойного горизонта (А или ОА/А), оглеенного переходного горизонта Bg и глеево-го горизонта G.

В различных подтипах тундровых глеевых почв строение профиля может существенно меняться: тундровые глеевые гумусные почвы имеют хорошо выраженный гумусо-аккумуля-тивный горизонт мощностью в несколько сантиметров, тундро-вые глеевые перегнойные почвы характеризуются буровато-корич-невым мажущимся органогенным горизонтом с большим коли-чеством полуразложившегося растительного материала, тундровые глеевые типичные почвы имеют только слой подстилки (тундрово-го войлока) из мхов и кустарничков, в тундровых глеевых торфя-нистых почвах органогенный горизонт может достигать мощности 10-20 см.

Тундровые глеевые почвы могут различаться и по характеру оглеения в профиле.

В европейских тундрах оглеение чаще всего начинается с поверхности (поверхностно-глеевые почвы), в запад-но-сибирских тундрах оно приурочено к горизонтам смены породы по гранулометрическому составу (контактно-глеевые почвы), в восточно-сибирских тундрах оглеение часто носит надмерзлотный характер (надмерзлотно-глее вые почвы). Если глеевый горизонт развит достаточно хорошо, то почва классифицируется как глее-вая, в случае наличия лишь пятен оглеения в профиле – как глее-ватая. Глееватые почвы типичны для северной подзоны тундр – арктических тундр.

Микроморфологические исследования тундровых глеевых почв показывают, что для органогенных горизонтов характерна сильная опесчаненность и почти незаметное в шлифах содержание илистой фракции; связующим цементом между минеральными зернами служит органическое вещество, состоящее из растительных остатков разной степени гумификации. Поверхность минеральных зерен от илистых частиц и пленок отмыта. В связи с тем, что иллювиирование ила в подстилающие горизонты не наблюдается, можно предположить, что вынос илистых частиц осуществляется боковым стоком по рыхлым органогенным горизонтам (горизонтальное надмерзлотное элювиирование).

Условия почвообразования

Криогенные процессы в тундровых глеевых почвах влияют на микроструктуру глинистого вещества минеральных горизонтов, для которого характерно ярко выраженное чешуйчатое строение. Образование ориентированных глин чешуйчатой формы вероятнее всего связано с длительным замерзанием почвенной толщи, при котором вся она пронизывается кристаллами льда и глинистые частицы ориентируются вдоль этих кристаллов. При медленном оттаивании они сохраняют свою ориентацию.

В шлифах глеевых горизонтов доминирует серая окраска. По редким порам имеются зоны окисления ржаво-бурого цвета. Гори-зонты плохо агрегированы, содержат мало грубых растительных остатков, нет отмытости стенок пор и минеральных зерен от глинистого вещества. Характерно накопление большого количества аморфных соединений железа, пропитывающих окисленные участки глеевых горизонтов. В них же встречаются округлые стяжения гидроксидов железа до 1 мм в диаметре.

Для типа тундровых глеевых почв характерна слабая дифференцированность профиля по распределению ила и минеральных компонентов. Факторов, которые ограничивают дифференциацию профиля, несколько. Важнейшими из них являются: мерзлотный массо- и влагообмен в профиле (перемешивание и постоянное обновление), наличие труднопроницаемых глеевых тиксотропных горизонтов, затрудненность бокового оттока элементов из-за не-равномерного оттаивания мерзлоты на различных элементах нано-и микрорельефа.

Однако в тундровых глеевых почвах идет ряд процессов, которые хотя и в слабой степени, но способствуют их дифференциации. Это процессы оглеения, нисходящая миграция, криогенное подтягивание веществ из минеральных горизонтов в органогенные и наоборот и, наконец, боковой сток, интенсивно идущий по органо-генным горизонтам в период максимального оттаивания профиля.

Другие виды почв

Подзолистые почвы

Подзолистые почвы формируются под хвойными лесами на и Западно-Сибирской равнинах. Здесь количество превышает испаряемость. Это приводит к сильному промыванию почв и образованию осветленного горизонта вымывания А2 Из этого горизонта выносятся в грунтовые воды органические и минеральные соединения. Часть этих соединений задерживается в нижележащем вмывания В. Горизонт В плотный и имеет ржавый оттенок. Мощность почв и количество перегноя в гумусовом горизонте А1 постепенно увеличивается с севера на юг.

Дерново-подзолистые почвы

Дерново-подзолистые почвы образуются под смешанными хвойно-широколиственными лесами. Здесь выше летние температуры и больше растительных остатков, поступающих в почву. В хорошо развит травяной покров. Многочисленные корни трав в верхней части гумусового горизонта А1 образуют дернину. Отсюда и название почвы — дерново-подзолистая. Вымывание в этих почвах не столь интенсивно, как в подзолистых. Они содержат больше гумуса и минеральных соединений.

Мерзлотно-таежные почвы

Мерзлотно-таежные почвы формируются под лесами в условиях резко-континентального климата и многолетней мерзлоты. Они сменяют подзолистые почвы к востоку от . Эти имеют небольшую мощность (до 1 м) и особое строение. У них есть гумусовый горизонт А1, но отсутствует горизонт вымывания А2. Вымыванию препятствует многолетняя мерзлота. Почвы окрашены соединениями железа в бурый цвет. Гумус обнаруживается не только в горизонте А1, но и в нижних частях профиля. На глубине 50 см его содержание 5%, на глубине 1 м — 2-3%.

Серые лесные почвы

Серые лесные почвы формируются под лиственными лесами с богатым травяным покровом. Эти почвы не образуют сплошной зоны. Но их прерывистая полоса протягивается от границ с Белоруссией на западе до на востоке. В лиственных лесах в почву падает больше растительных остатков, чем в хвойных и смешанных. В горизонте А1 содержится от 3 до 8% гумуса. Горизонт вымывания А2 выражен нечетко. Это связано с тем, что сквозное промывание почв происходит только весной. Мощность почв составляет 120-140 см. Серые лесные почвы значительно плодороднее подзолистых и дерново-подзолистых.

Черноземы

Формируются под травянистой лесостепей и степей. Испаряемость с поверхности здесь равна годовому количеству осадков. Однако с севера на юг увлажнение уменьшается. В условиях недостаточного увлажнения почвы не промываются. В строении черноземов выделяется гумусовый горизонт черного цвета большой мощности (40-80 см). В верхней части этого горизонта — степной войлок, состоящий из остатков травянистой растительности. Под гумусовым горизонтом находится переходной горизонт В. Он имеет черновато-бурую неравномерную окраску. Горизонт В постепенно переходит в почвообразующую породу (С). Черноземы — самые богатые перегноем почвы.

Каштановые почвы

Каштановые почвы формируются под травянистой растительностью сухих степей. Здесь выпадает значительно меньше осадков, чем может испариться с поверхности. Из-за сухости климата растительный покров разреженный. Поэтому в почву попадает меньше растительных остатков и накапливается меньше гумуса, чем в черноземах. Верхний горизонт А серовато-каштанового цвета мощностью 15-25 см содержит 3-4% перегноя. Переходный горизонт В коричнево-бурого цвета, уплотненный, мощностью 20-30 см. Из-за сильного испарения почвенные растворы подтягиваются к поверхности. С ними выносятся соли, которые при испарении влаги выпадают в осадок. Таким образом, идет засоление каштановых почв.

Бурые почвы полупустынь

Бурые почвы образуются в условиях резкого недостатка атмосферного увлажнения под сильно разреженной растительностью. Гумусовый горизонт имеет бурый цвет и мощность 10-15 см. Содержание перегноя всего 2%. Горизонт В бурый с коричневым оттенком, плотный. Для почв характерно засоление.

Видео: Основные типы почв России

Тундра – это обширные территории с суровым климатом. Какие растения способны выживать в этих условиях, какая почва покрывает вечную мерзлоту, как она используется в сельском хозяйстве, читайте в данной статье.

Почвы тундр

В почвенном покрове тундры отражается своеобразное взаимодействие живой и неживой природы. То оттаивая, то вновь промерзая, слои перемешиваются между собой. Растительные остатки (торф, перегной, гумус) могут оказаться на глубине более метра. В результате глинистые и суглинистые почвы в тундре часто обладают любопытным свойством.

Пока не задерживаешься на одном месте, ничего особенного не заметно. Но стоит немного постоять, как земля начинает прогибаться и даже может засосать по шиколотку или по колено. Приходится выпрыгивать из сапог, чтобы окончательно не погрузиться в трясину.

Наиболее распространены в тундре глеевые (бесструктурные) почвы с сизоватой и ржавой окраской. На плоских равнинах часто встречаются торфяные болотные почвы. Однако слой торфа в них невелик, всего 10-50 см, потому что в условиях короткого холодного лета “урожай” болотных мхов и осок, из которых образуется торф, незначителен. На более сухих песчаных участках формируются менее плодородные почвы – подзолы и подбуры.

В тундре редко можно увидеть настоящие скалы: перепады температур и замерзающая вода дробят не защищённые почвой и растительностью горные породы. Обычно склоны и вершины покрыты глыбами или шебнем. Порой они вообще не имеют почв и украшены лишь коркой лишайников. Но рядом с каменными россыпями, там, где накапливается мелкозём (частички грунта меньше 1 мм) и есть зашита от холодного ветра, возникает тундровый оазис. В нём вырастает трава, образуется дернина – верхний слой почвы с густым переплетением живых и отмерших корней растений, и появляются тёмные накопления гумуса (от лат. humus – “земля”, “почва”), или перегноя, – питательного вещества почвы, которое образуется при разложении органических остатков. Птицы часто используют такие закутки для гнездовий.

Источник