Лекция 10. Физические свойства почв

Многие процессы, происходящие в почвах, во многом определяются физическими и физико–механическими свойствами. Физические свойства почв делятся на общие физические и физико-механические.

К общим физическим относятся удельная поверхность, удельный вес, объемный вес (плотность) и пористость (скважность).

К физико-механическим относятся пластичность, липкость, набухание, усадка, связность, твердость и сопротивление при обработке.

Процессы, протекающие в почвах, во многом зависят от удельной поверхности почв, котораяявляется важной физической характеристикой почвы. Удельная поверхность почвы– это суммарная поверхность всех частиц почвы, отнесенная к единице веса или объема. Выражается чаще всего вм 2 /гилим 2 /см 3 почвы.

Процесс диспергирования (дробления) минеральной части почвы обычно не меняет ее веса, но резко увеличивает суммарную поверхность всех частиц. При этом почва переходит в более активное состояние, так как с увеличением поверхности твердой фазы в единице веса или объема, возрастает и поверхностная энергия частиц.

С величиной удельной поверхностисвязаны величины объемов поглощения минеральных веществ, зольных элементов, паров, газов, особенности передвижения в почве воды и воздуха, а также другие физические и технологические свойства почвы.

Удельная поверхность почвызависит от минералогического и гранулометрического состава. Почвы легкого гранулометрического состава характеризуются меньшей дисперсностью и, соответственно, меньшей удельной поверхностью по сравнению с почвами тяжелого гранулометрического состава.

Выделяют общую, внешнюю и внутреннююудельные поверхности частиц.

Внешняя(кинетическая) поверхность определяется дисперсностью твердых частиц почвы.

Внутренняяповерхность обусловлена особенностями строения самих частиц, наличием микропор и трещин внутри частицы. Поверхность почвенных частиц имеет свой сложный микрорельеф, отдельные участки которого энергетически неравноценны. Особой энергетической активностью характеризуются выпуклые элементы частиц. Значительную внутреннюю поверхность имеют почвы, богатые монтмориллонитом и другими минералами, имеющими подвижную структуру.

Общаяповерхность представляет собой сумму внешней и внутренней удельных поверхностей. Ее величина колеблется в значительных пределах: от нескольких единиц м 2 на 1 г или 1 см 3 почвы (в грубых песках) до нескольких сотен (тяжелые глины, почвы со значительным количеством органогенных веществ).

Удельная поверхность частиц разного размера может различаться на 6 порядков (табл.).

Таблица. Удельная поверхность частиц, м 2 /г

Размер частиц, мм

Обычно удельную поверхность почвы определяют насыщением почвы водяным паром (этиленгликолем). Выявлено, что насыщение почвы водяным паром идет до тех пор, пока вокруг каждой почвенной частицы образуется мономолекулярный слой воды. Исходя из этой закономерности, выведена эмпирическая формула расчета удельной поверхности

где V2,V1,V0 – вес после насыщения, до насыщения и тары соответственно.

Плотность сложения почвы – масса абсолютно сухой почвы ненарушенного сложения (т.е. с почвенными порами) в единице объема. Выражается вг/см 3 .Она зависит от структурности и сложения почвы, а также характера слагающих почву минералов, ее гранулометрического состава и содержания органического вещества.

Величина плотности сложения почвы изменяется в широких пределах: для минеральных почв от 0,9 до 1,8 г/см 3 , для торфяно-болотных — от 0,15 до 0,40 г/см 3 .

Чем большев почве перегноя и чемлучшевыражена в ней структура, темменьшеплотность сложения почвы.

На плотность сложения почвы существенное значение оказывает ее обработка. После механической обработкипочва становится наиболее рыхлой сменьшейплотностью сложения почвы. Этот период времени бывает достаточно коротким, потом начинается ее уплотнение, что приводит к увеличению плотности сложения почвы. После определенного периода времени, разного для разных типов почв, почва достигает определенной степени плотности, которая затем изменяется крайне мало. Такая плотность называетсяравновесной и ее величина является важной характеристикой почв. Величина плотности сложения почвы существенно влияет на водный, воздушный и тепловой режим почвы, что сказывается на развитии растений.

К значимым физическим свойствам почв относится плотность твердой фазы почвы. Плотность твердой фазы почвы.– это масса абсолютно сухих почвенных частиц при сплошном заполнении ими единицы объема,.г/см 3 . Почвы различных типов и их отдельные горизонты характеризуются неодинаковой плотностью твердой фазы, которая, зависит от содержания в нейорганических веществи состава слагающих ееминералов. Интервалы показателей плотности твердой фазы почвы составляют для минеральных почв – от 2,4 до 2,8 г/см 3 . Для подзолистых почв он составляет 2,5-2,65, черноземных – 2,37 и торфяных- от 1,4 до 1,8 г/см 3

Пористость – это суммарный объем всех пор и промежутков между частицами твердой фазы почвы определенного объема. Выражается в%от общего объема почвы. Интервал показателей пористости составляет для минеральных почв – 25-80%, для торфяных – 80-90%. При рыхлении почвы пористостьувеличивается, при уплотненииуменьшается.

Почвенные поры могут быть различной формы и диаметра. В зависимости от величины пор различают капиллярнуюинекапиллярнуюпористость.

Капиллярная пористостьравна объему капиллярных промежутков в почвах и обусловлена наличием в почвеглинистых минералов.

Некапиллярная пористостьравна объему крупных пор и связана со структурным строением почвы.

Сумма обеих видов пористости составляет общую пористостьпочвы. Она вычисляется по формуле:

где отношение плотности сложения почвы (объемного веса) (ОВ) к плотности твердой фазы почвы (удельному весу) (УВ) составляет доля твердой фазы почвы, а за единицу принимается общий объем почвы со всеми порами. Величина пористости зависит от структурности, плотности, гранулометрического и минералогического состава почвы.

С пористостью почвы связаны важнейшие свойства почвы: водо- и воздухопроницаемость, влагоемкость и воздухоемкость, газообмен между почвой и атмосферой.

Выделяют внешнюю поверхность, или как ее еще называют кинетическую поверхность дисперсного вещества и внутреннюю поверхность внутри элементарных почвенных частиц, микропор, трещин и т.п.

Под пластичностьюпонимают способность почвы во влажном состоянии изменять и сохранять приданную ей внешним воздействием форму. В зависимости от степени увлажнения характер пластичности меняется. Следует различать несколько характерных состояний почвы:нижний предел текучестиипредел раскатывания в шнур.

Нижний предел текучести– это такое увлажнение почвы, при котором пласт почвы, разрезанный пополам, при повторном встряхивании сливается воедино. Это состояние влажности принимается заверхний предел пластичности.

Влажность почвы, при которой она перестает раскатываться в шнур, определяет предел раскатывания в шнур. Такое увлажнение принимается занижний предел пластичности.

Число пластичности— это разность между верхним и нижним пределами пластичности. Пластичность тесно связана сгранулометрическим составомпочв и обусловлена наличием в ней глинистых частиц, диаметр которых меньше 0,002 мм.

Глинистые почвы имеют число пластичности – 17, суглинистые – 7-17, супесь – менее 7, пески совершенно не пластичны. Кроме механического состава, существенное влияние на пластичность почвы оказывает состав коллоидной фракции, составпоглощенных катионов, а также содержаниегумуса.

Липкость– это способность почвы прилипать к различным поверхностям.

Величина липкостиопределяется силой, необходимой, чтобы оторвать почву от поверхности прилипания. Выражается вг/см 2 .

Как и пластичность, она обусловлена наличием в почве глинистыхчастициводы, а такжесоставом поглощенных оснований. У глинистых почв липкость значительная, у песка минимальная.

Липкость проявляется при увлажнении почвы, приближающейся к верхнему пределу пластичности. Сухая почва липкостью не обладает. Прилипание повышается по мере увлажнения примерно до 80% от полного насыщения почвы водой, затем начинает уменьшаться.

По липкости почвы делятся на предельно вязкие (> 15 г/см 2 ), сильно вязкие (5 — 15 г/см 2 ), средне вязкие (2 — 5 г/см 2 ), слабо вязкие (меньше 2 г/см 2 ).

С липкостью почвы связано важное агрономическое свойство почвы – физическаяспелость. Когда при обработке почва перестает прилипать к сельскохозяйственным машинам и начинает крошиться на комки, то такое состояние почвы отвечает ее физической спелости.

? Нижним пределом влажности, при котором возможна обработка почвы, является влажность, отвечающая полуторной величине максимальной гигроскопичности почвы, а верхним пределом – 60-70% полной влагоемкости данной почвы.

Набухание– это способность почвы изменять в объеме под влиянием различных факторов, главным образом увлажнения и замерзания. Большое значение в этом процессе играют почвенные коллоиды, особенно органические, способные резко увеличиваться в объеме при смачивании и уменьшаться при высыхании. Вследствие этого песчаные почвы с низким содержанием коллоидов практически не набухают, глинистые и суглинистые обладают значительной набухаемостью.

Набухание измеряется в объемных процентах по формуле:

На величину изменения объема влияет минералогический состав почв, наличие и состав обменных катионов, количество органических веществ.

Усадка – это сокращение объема почвы при высыхании. Величина усадки зависит от тех же факторов, что и набухание. Усадка измеряется в объемных процентах по отношению к исходному объему:

Связность – это способность почвы сопротивляться внешнему усилию, стремящемуся разъединить частицы почвы. Связность вызывается силами сцепления между частицами почвы. Степень сцепления обусловлена гранулометрическим и минералогическим составом, структурным состоянием и влажностью почвы, а также характером ее сельскохозяйственного использования.

Твердость – это сопротивление, которое оказывает почва при проникновении в нее какого-либо тела. Величина твердости выражается в кг/см 2 . Твердость определяется прибором – твердомером. Твердость почвы зависит от ее увлажнения, структурности, составом поглощенных оснований, гумусированности и гранулометрического состава. По мере уменьшения влажности твердость почвы резко возрастает. Почва комковато-зернистой структуры при высыхании оказывает значительно меньшее механическое сопротивление, чем распыленная. Хорошо гумусированные почвы, насыщенные двухвалентными катионами, обладают меньшей твердостью, чем малогумусированные.

Высокая твердость является признаком плохих физико-химических и агрономических свойств почв и требует больших затрат на ее сельскохозяйственную обработку. С твердостью почвы связана такая важная технологическая характеристика, как сопротивление ее обработке. Она выражается удельным сопротивлением. Удельное сопротивление – это усилие, затрачиваемое на подрезание пласта, его оборот и трение о рабочую поверхность. Выражается в кг на 1 см 2 . Этот показатель изменяется от 0,2 до 1,2 кг/см 2 в зависимости от механического состава, физико-химических свойств, влажности и агрохозяйственного состояния почв.

Источник

Удельная поверхность

Под удельной поверхностью понимают суммарную поверхность всех частиц почвы. Общая удельная поверхность включает внешнюю и внутреннюю.

Внешняя поверхность обусловлена геометрической неоднородностью поверхности почвенных частиц, проявляющейся в наличии выступов и изломов, а также различных полостей и трещин, глубина которых меньше их ширины. Внутренняя поверхность включает поверхности стенок всех трещин и полостей, глубина которых больше их ширины, но преимущественно обусловлена поверхностью межпакетных пространств минералов с расширяющейся кристаллической решеткой.

Удельная поверхность играет важную роль в формировании почвенного плодородия, поскольку многие процессы, протекающие в почвах, во многом обусловлены величиной и свойствами поверхности их твердой фазы, её геометрической и энергетической неоднородностью. Поверхность почвенных частиц — это место взаимодействия почвы с корнями растений и микроорганизмами. С величиной и качеством удельной поверхности почвенных частиц связаны явления поглощения минеральных и органических веществ, газов, парообразной и жидкой влаги, характер миграционных процессов, физические и технологические свойства.

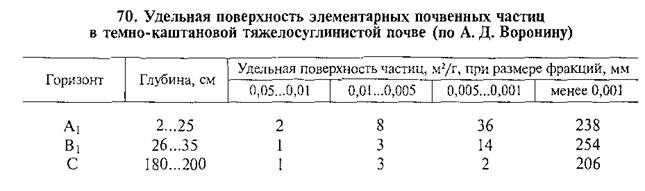

Величина удельной поверхности зависит от степени дисперсности почвенных частиц (табл. 70).

Дезинтеграция или диспергирование компонентов твердой фазы почвы сопровождается переходом ее в более активное состояние, поскольку увеличивается общая поверхность твердой фазы в единице ее массы или объема, а вместе с ней возрастает и поверхностная энергия. Это способствует более активному взаимодействию почвы с окружающей средой. Поэтому наблюдается довольно тесная взаимосвязь между удельной поверхностью почв и их гранулометрическим составом. Чем тяжелее гранулометрический состав почвы, тем выше величина удельной поверхности.

Сильно влияет на величину удельной поверхности и минералогический состав почвы. Так, у каолинита, имеющего нерасширяющуюся кристаллическую решетку, общая удельная поверхность составляет 10 м 2 /г. У минералов с подвижной кристаллической решеткой общая удельная поверхность благодаря наличию внутренней поверхности гораздо выше и доходит у вермикулита до 400 м 2 /г, у смектитов — до 800 м 2 /г. Большую величину удельной поверхности имеют аллофаны (700-900 м 2 /г).

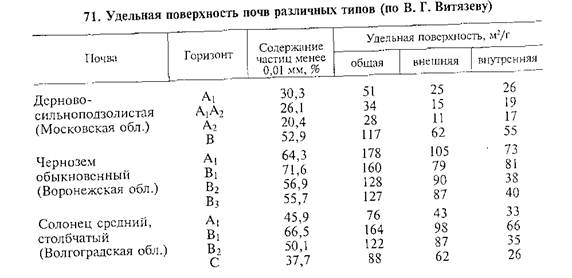

Почвы различных типов заметно отличаются друг от друга величиной удельной поверхности. Она изменяется и в пределах профиля отдельно взятой почвы (табл. 71).

Процесс почвообразования, сопровождающийся элювиально-иллювиальным перераспределением компонентов твердой фазы почвы, приводит к такому же изменению величины удельной поверхности в пределах почвенного профиля. Это отчетливо проявляется в солонце и дерново-подзолистой почве. Гумусовоаккуму- лятивный процесс, свойственный черноземам, ведет к увеличению удельной поверхности в верхних горизонтах почвы. Удельная поверхность возрастает и при развитии оглеения, тогда как при подзолообразовательном процессе ее величина снижается, особенно резко в оподзоленных горизонтах.

Показатели удельной поверхности используют для качественной оценки почвенных новообразований, особенно органо-минеральной природы, быстрого ориентировочного определения содержания минералов с разбухающей кристалличес-кой решеткой, для расчета давления почвенной влаги. С помощью этих показателей можно получить представление об особенностях почвообразовательного процесса и степени однородности почвенного профиля.

Источник