вязкая почва

Универсальный русско-английский словарь . Академик.ру . 2011 .

Смотреть что такое «вязкая почва» в других словарях:

маргалитовая почва — Черная тропическая почва, формирующаяся на карбонатном или базальтовом основании при чередовании резкого переувлажнения и периодического сильного пересыхания, слитая, трещиноватая, во влажном состоянии клейкая и вязкая … Словарь по географии

ВЯЗКИЙ — ВЯЗКИЙ, вязкая, вязкое; вязок, вязки, вязко. Тягучий, липкий, клейкий. Вязкое вещество. || Топкий. Вязкая почва. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

Чай — всем известный напиток, получающийся из настоя листьев чайного дерева, принадлежащего к семейству Ternstroemiасеае. Ближайший родич камелии, чайный куст отличается от последней как формою своих более продолговатых черешчатых листьев, так и… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Чай, выращивание и производство — всем известный напиток, получающийся из настоя листьев чайного дерева, принадлежащего к семейству Ternstroemiaceae. Ближайший родич камелии, чайный куст отличается от последней как формою своих более продолговатых черешчатых листьев, так и… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

ГЛЕЙ — плотная, пластичная, вязкая почва серого цвета, часто со слабым зеленовато голубым оттенком. Образуется Г. в результате жизнедеятельности анаэробных микроорганизмов при недостатке или полном отсутствии воздуха. При образовании Г. ухудшаются… … Прудовое рыбоводство

Виноградарство — составляет одну из крупных отраслей земледельческой промышленности во Франции, Италии, Германии, Австрии и Испании. В России занято виноградниками до 190 тыс. дес., из которых на Кавказе с Закавказьем около 110 тыс. десятин. При культуре… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

ГЛИНА — жен. земля или землистое вещество, которое с водою составляет мягкое, вязкое и скользкое тесто, сохнущее на воздухе и принимающее в огне каменистую твердость и крепость. Основанием глине служить метал глиний муж. алюмний, алюмий или алюминий, в… … Толковый словарь Даля

ВУЛКАНЫ — отдельные возвышенности над каналами и трещинами земной коры, по которым из глубинных магматических очагов выводятся на поверхность продукты извержения. Вулканы обычно имеют форму конуса с вершинным кратером (глубиной от нескольких до сотен… … Энциклопедия Кольера

вулканы — отдельные возвышенности над каналами и трещинами земной коры, по которым из глубинных магматических очагов выводятся на поверхность продукты извержения. Вулканы обычно имеют форму конуса с вершинным кратером (глубиной от нескольких до сотен… … Географическая энциклопедия

Шелководство — Содержание: Исторические сведения о Ш. Культура тутового дерева и скорцонеры. Породы шелковичного червя. Разведение червя. Грена. Гренерные заведения. Условия и правила выкормки. Болезни шелковичного червя. Литература. История Ш теряется в… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

САХАР — с химической точки зрения любое вещество из обширной группы водорастворимых углеводов, обычно с низкой молекулярной массой и более или менее выраженным сладким вкусом. Речь идет главным образом о моносахаридах (простых сахарах) и дисахаридах,… … Энциклопедия Кольера

Источник

Вязкость почвы

Толковый словарь по почвоведению. — М.: Наука . Под редакцией А.А. Роде . 1975 .

Смотреть что такое «Вязкость почвы» в других словарях:

Почвы Курортного района Санкт-Петербурга — Содержание 1 Почвы Курортного района Санкт Петербурга 1.1 Фотогалерея … Википедия

Почвы — Профиль пахотной каштановой почвы, Волгоградская область, Россия Почва поверхностный слой литосферы Земли, обладающий плодородием и представляющий собой полифункциональную, гетерогенную, открытую, четырёхфазную (твёрдая, жидкая, газообразная… … Википедия

Известкование почвы — состоит в удобрении ее известью, преимущественно гашеной, принадлежащей к не прямо действующим удобрительным веществам. Влияние извести на плодородие почвы объясняется тем, что она ускоряет выветривание нерастворимых частей почвы и разрушение… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Свойства физико-механические почвы — совокупность свойств п., определяющих ее отношение к внешним и внутренним механическим воздействиям: твердость, пластичность, вязкость, липкость, текучесть, усадка, сопротивление разрыву, сжатию, кручению, трение п. о п.. трение п. о металл и… … Толковый словарь по почвоведению

Земля — (Earth) Планета Земля Строение Земли, эволюция жизни на Земле, животный и растительный мир, Земля в солнечной системе Содержание Содержание Раздел 1. Общая о планете земля. Раздел 2. Земля как планета. Раздел 3. Строение Земли. Раздел 4.… … Энциклопедия инвестора

форма — 3.2 форма (form): Документ, в который вносятся данные, необходимые для системы менеджмента качества. Примечание После заполнения форма становится записью. Источник: ГОСТ Р ИСО/ТО 10013 2007: Менеджмент организации. Руководство по документированию … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

определение — 2.7 определение: Процесс выполнения серии операций, регламентированных в документе на метод испытаний, в результате выполнения которых получают единичное значение. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Земля — I Земля (от общеславянского зем пол, низ) третья по порядку от Солнца планета Солнечной системы, астрономический знак ⊕ или, ♀. I. Введение З. занимает пятое место по размеру и массе среди больших планет, но из планет т … Большая советская энциклопедия

Земля (геология) — Профиль пахотной каштановой почвы, Волгоградская область, Россия Почва поверхностный слой литосферы Земли, обладающий плодородием и представляющий собой полифункциональную, гетерогенную, открытую, четырёхфазную (твёрдая, жидкая, газообразная… … Википедия

Почвообразование — Профиль пахотной каштановой почвы, Волгоградская область, Россия Почва поверхностный слой литосферы Земли, обладающий плодородием и представляющий собой полифункциональную, гетерогенную, открытую, четырёхфазную (твёрдая, жидкая, газообразная… … Википедия

Источник

Глеезём: когда постоянно сыро

На фото — почвенный разрез, выкопанный на сыром лугу в Республике Коми. Это дерново-глеевая почва или, по более актуальной классификации почв России, глеезём. И даже в международной классификации почв то, что изображено на фото, называется gleysol. Всё из-за того, что термин «глей» в научное употребление ввел российский почвовед — Георгий Николаевич Высоцкий.

Что же такое глей и почему он так важен для почвоведов? В толковом словаре В. И. Даля написано, что «глей» — южнорусское диалектное слово, употребляется в значении «глина», «глинистая почва». Г. Н. Высоцкий в своей статье в журнале «Почвоведение» 1905 года определяет глей как «более или менее плотную, но менее пластичную, менее вязкую, чем обыкновенно, суглинистую или глинистую породу серого цвета, часто с более или менее ясным, но всё-таки слабым зеленовато-голубым оттенком». На главном фото глеевый горизонт простирается от глубины 28 см до самого низа фото.

Классический глей образуется в условиях недостатка кислорода, когда анаэробные бактерии восстанавливают трехвалентные соединения железа в двухвалентные. Такая ситуация складывается, когда близко к поверхности находятся грунтовые воды, препятствующие проникновению в почву дождевых вод, насыщенных кислородом. Поскольку железа в почве много, цвет его соединений сказывается и на цвете почвы. Если в обычных, окислительных, условиях, когда много кислорода, почва окрашена в теплые тона, то при недостатке кислорода (в восстановительных, или глеевых, условиях) окраска почвы приобретает холодные или, как говорят почвоведы, глеевые тона — голубые или зеленоватые. Именно поэтому в верхней части глеевого горизонта (глубина 28–45 см) заметны охристые пятна. Это результат того, что сюда с дождевыми водами проникает кислород и переводит двухвалентное железо в трехвалентное. Такой же цвет мы видим в емкостях, где кипятим воду с большим содержанием железа.

Выше глеевого горизонта заметен бурый с сероватым оттенком гумусовый горизонт. Его бурый цвет связан с тем, что в этом месте почвы много кислорода, поэтому железо тут присутствует в трехвалентной форме. Серые и бурые тона горизонту также придают гумусовые вещества.

Почвоведы уделяют большое вниманию глею, так как восстановительная обстановка благоприятна для миграции многих загрязняющих веществ, например тяжелых металлов, которые в почвах, насыщенных кислородом, находятся в недоступной или слабодоступной для растений химической форме. Кроме того, при недостатке кислорода и развитии глеевой среды ухудшается структура почвы, что негативно сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур.

Поэтому на сельхозугодьях стараются не допустить оглеения почвы (то есть формирования восстановительной обстановки). В результате оглеения почва уплотняется, уменьшается количество пор. Это затрудняет перемещение почвенных растворов и воздуха, из-за чего в глеевых почвах замедляется обмен веществ. Такие почвы заселяет более влаголюбивая растительность: таволга, мхи. Поскольку сельскохозяйственные культуры очень чувствительны к недостатку кислорода и избытку влаги, на пахотных землях во избежание оглеения сооружают дренажные каналы, которые обеспечивают отток лишней влаги из почвы.

Слева — переизбыток влаги снижает урожайность сельскохозяйственных растений. Длительный застой влаги способствует оглеению почвы. Фото с сайта t-i.ru, Тюменская область. Справа — расчистка мелиоративного канала в Калининградской области. Фото с сайта gov39.ru

Впрочем, оглеение — не приговор для почвы. Глеевый материал, изъятый из естественной среды, на воздухе быстро окисляется. В течение нескольких минут зеленоватые или голубоватые тона сменяются сначала на оливковые, а затем — на желтоватые.

«Глеевик», слепленный из глеевого горизонта почвы, выкопанной в Ямало-Ненецком автономном округе. Сначала «глеевик» был полностью сизым, как некоторые места на его «пьедестале». Но на воздухе быстро стал менять цвет на более рыжий. Фото © Юлия Михневич, 28 июля 2018 года

В мире глеевые почвы занимают площадь около 720 млн гектаров. Больше всего их в субарктической зоне: в Западной Сибири, Канаде и на Аляске. Также их много на низменных равнинах: в Амазонии, в бассейне Конго, на Великой Китайской равнине, а также в дельте Ганга и Брахмапутры.

Карта распространения глеевых почв. Красный цвет — глеевые почвы доминируют (занимают более 50% территории). Зеленый — встречаются часто (покрывают 25–50% территории), но не являются преобладающими. Желтый — встречаются как сопутствующие (покрывают 5–25% территории). Белый — встречаются очень редко или отсутствуют (покрывают менее 5% территории). Такие критерии являются стандартными на почвенных картах, подготовленные по методике Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Рисунок с сайта en.wikipedia.org

Фото © Иван Семенков, территория Ляльского лесоэкологического стационара Коми научного центра СО РАН, 1 сентября 2010 года.

Интересно, можно ли оглеение использовать в полезных целях? Например, для очистки от тяжелых металлов — перекрыл дренажные каналы, насеял таволги, скосил, траву утилизировал, осушил.

Глеевик хорошенький. 🙂 Напомнил другую замечательную фотографию в одной из предыдущих заметок автора — «Почвовед, сидящий в разрезе чернозема.»

Можно, наверное, составить фотоколлекцию из разных. хм.. землевиков.

Никогда не задумывался о возможности использования огления в полезных целях. В научных статьях тоже ничего подобного не встречал. Но идея красивая 🙂 Только она абсолютно нонконформистская. Обычно наоборот: усиливают дренаж, чтобы загрязнители оставались в недоступных для растений формах и неподвижных соединениях, которые не способны были бы мигрировать дальше в подземные и поверхностные воды. Оглеение открывает ящик Пандоры, потому что никакие растения всё равно не смогут перехватить абсолютно все тяжелые металлы, и загрязнители неизбежно начнут свою миграцию дальше: в подземные и поверхностные воды. А это уже прямой путь в наш с вами организм, что является уже неприемлемым риском.

Про «землевиков» подумаю. Постараюсь включать что-нибудь эдакое 🙂

Но осушение тогда сохраняет этот ящик и его открытие может произойти внезапно, в неконтролируемых условиях. У моих родителей была дача, лет 20, но потом что-то пошло не так и за пару лет целый массив бросили из-за заболачивания почвы. И это в степи, где болот не очень-то много. Ну, это так, к слову. Идея просто была пальцем в небо. Торфяники вот осушают ради добычи или использования земли в сельском хозяйстве и, наоборот затапливают, чтобы они не горели. Вот и подумал, вдруг и в «плохом» виде эта почва тоже чем-то полезна.

Спасибо за ответ и за статьи, неожиданно интересно читать о том, что кажется чем-то привычно-обычным.

Источник

Грунт (почва)

Грунт (нем. grund — основа, почва) — горные породы (включая почвы), техногенные образования, залегающие преимущественно в пределах зоны выветривания, представляющие собой многокомпонентную и многообразную геологическую систему и являющиеся объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека.

- скальные грунты — в виде монолитов или трещиноватыхо массивов;

- рыхлые (нескальные) грунты — глинистые, песчаные и крупнообломочные породы.

Грунты могут быть использованы в качестве оснований зданий и различных инженерных сооружений, материала для сооружений (дорог, насыпей, плотин), среды для размещения подземных сооружений (тоннелей, трубопроводов, хранилищ) и др.

Грунты изучаются в грунтоведении.

Содержание

Термины и определения [1]

Грунт скальный — грунт, состоящий из кристаллитов одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи кристаллизационного типа.

Грунт полускальный — грунт, состоящий из одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структурные связи цементационного типа.

Условная граница между скальными и полускальными грунтами принимается по прочности на одноосное сжатие (Rc >= 5 МПа — скальные грунты, Rc = 1.

Песок — несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером меньше 2 мм составляет более 50 % (Ip = 0).

Грунт крупнообломочный — несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером крупнее 2 мм составляет более 50 %.

Ил — водонасыщенный современный осадок преимущественно морских акваторий, содержащий органическое вещество в виде растительных остатков и гумуса. Обычно верхние слои ила имеют коэффициент пористости е >= 0,9, текучую консистенцию IL > 1, содержание частиц меньше 0,01 мм составляет 30-50 % по массе.

Сапропель — пресноводный ил, образовавшийся на дне застойных водоемов из продуктов распада растительных и животных организмов и содержащий более 10 % (по массе) органического вещества в виде гумуса и растительных остатков. Сапропель имеет коэффициент пористости е > 3, как правило, текучую консистенцию IL > 1, высокую дисперсность — содержание частиц крупнее 0,25 мм обычно не превышает 5 % по массе.

Торф — органический грунт, образовавшийся в результате естественного отмирания и неполного разложения болотных растений в условиях повышенной влажности при недостатке кислорода и содержащий 50 % (по массе) и более органических веществ.

Грунт заторфованный — песок и глинистый грунт, содержащий в своем составе в сухой навеске от 10 до 50 % (по массе) торфа.

Почва — поверхностный плодородный слой дисперсного грунта, образованный под влиянием биогенного и атмосферного факторов.

Грунт набухающий — грунт, который при замачивании водой или другой жидкостью увеличивается в объеме и имеет относительную деформацию набухания (в условиях свободного набухания) εsw >= 0,04.

Грунт просадочный — грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки εsl >= 0,01.

Грунт пучинистый — дисперсный грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения εfh >= 0,01.

Степень засоленности — характеристика, определяющая количество воднорастворимых солей в грунте Dsal, %.

Степень морозной пучинистости — характеристика, отражающая способность грунта к морозному пучению, выражается относительной деформацией морозного пучения εfh, д. е., которая определяется по формуле

где ho, f — высота образца мерзлого грунта, см;

ho — начальная высота образца талого грунта до замерзания, см.

Предел прочности грунта на одноосное сжатие Rc, МПа — отношение нагрузки, при которой происходит разрушение образца, к площади первоначального поперечного сечения.

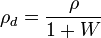

Плотность скелета грунта — плотность сухого грунта ρd, г/см3, определяемая по формуле

где ρ — плотность грунта, г/см3;

W — влажность грунта, д. е.

Коэффициент выветрелости Кwr, д.е. — отношение плотности выветрелого грунта к плотности монолитного грунта.

Коэффициент размягчаемости в воде Кsof, д.е. — отношение пределов прочности грунта на одноосное сжатие в водонасыщенном и в воздушно-сухом состоянии.

Степень растворимости в воде — характеристика, отражающая способность грунтов растворяться в воде и выражающаяся в количестве воднорастворимых солей, qsr, г/л.

Степень водопроницаемости — характеристика, отражающая способность грунтов пропускать через себя воду и количественно выражающаяся в коэффициенте фильтрации Кф, м/сут. Определяется по ГОСТ 25584.

Гранулометрический состав — количественное соотношение частиц различной крупности в дисперсных грунтах. Определяется по ГОСТ 12536.

Степень неоднородности гранулометрического состава Cu — показатель неоднородности гранулометрического состава. Определяется по формуле

где d60, d10 — диаметры частиц, мм, меньше которых в грунте содержится соответственно 60 и 10 % (по массе) частиц.

Число пластичности Ip — разность влажностей, соответствующая двум состояниям грунта: на границе текучести WL и на границе раскатывания Wp, WL и Wg определяют по ГОСТ 5180.

Показатель текучести IL — отношение разности влажностей, соответствующих двум состояниям грунта: естественному W и на границе раскатывания Wp, к числу пластичности Ip.

Относительная деформация набухания без нагрузки εsw, д.е. — отношение увеличения высоты образца грунта после свободного набухания в условиях невозможности бокового расширения к начальной высоте образца природной влажности. Определяется по ГОСТ 24143.

Относительная деформация просадочности εs, д.е. — отношение разности высот образцов, соответственно, природной влажности и после его полного водонасыщения при определенном давлении к высоте образца природной влажности. Определяется по ГОСТ 23161.

Коэффициент водонасыщения Sr, д.е. — степень заполнения объема пор водой. Определяется по формуле

где W — природная влажность грунта, д.е.;

е — коэффициент пористости;

ρs — плотность частиц грунта, г/см3;

ρw — плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.

Коэффициент пористости е определяется по формуле

где ρs — плотность частиц грунта, г/см3;

ρd — плотность сухого грунта, г/см3.

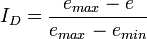

Степень плотности песков ID определяется по формуле

где е — коэффициент пористости при естественном или искусственном сложении;

emax — коэффициент пористости в предельно-плотном сложении;

emin — коэффициент пористости в предельно-рыхлом сложении.

Коэффициент выветрелости крупнообломочных грунтов Кwr, д.е., определяется по формуле

где К1 — отношение массы частиц размером менее 2 мм к массе частиц размером более 2 мм после испытания на истирание в полочном барабане;

К0 — то же, в природном состоянии.

Коэффициент истираемости крупнообломочных грунтов Кfr, д.е., определяется по формуле

где q1 — масса частиц размером менее 2 мм после испытания крупнообломочных фракций грунта (частицы размером более 2 мм) на истирание в полочном барабане;

q0 — начальная масса пробы крупнообломочных фракций (до испытания на истирание).

Относительное содержание органического вещества Ir, д.е. — отношение массы сухих растительных остатков к массе абсолютно сухого грунта.

Степень разложения торфа Ddp, д.е. — характеристика, выражающаяся отношением массы бесструктурной (полностью разложившейся) части, включающей гуминовые кислоты и мелкие частицы негумицированных остатков растений, к общей массе торфа. Определяется по ГОСТ 10650.

Степень зольности торфа Dds, д.е. — характеристика, выражающаяся отношением массы минеральной части грунта ко всей его массе в абсолютно сухом состоянии. Определяется по ГОСТ 11306.

Грунт мерзлый — грунт, имеющий отрицательную или нулевую температуру, содержащий в своем составе видимые ледяные включения и (или) лед-цемент и характеризующийся криогенными структурными связями.

Грунт многолетнемерзлый (синоним — грунт вечномерзлый) — грунт, находящийся в мерзлом состоянии постоянно в течение трех и более лет.

Грунт сезонномерзлый — грунт, находящийся в мерзлом состоянии периодически в течение холодного сезона.

Грунт морозный — скальный грунт, имеющий отрицательную температуру и не содержащий в своем составе лед и незамерзшую воду.

Грунт сыпучемерзлый (синоним — «сухая мерзлота») — крупнообломочный и песчаный грунт, имеющий отрицательную температуру, но не сцементированный льдом и не обладающий силами сцепления.

Грунт охлажденный — засаленный крупнообломочный, песчаный и глинистый грунты, отрицательная температура которых выше температуры начала их замерзания.

Грунт мерзлый распученный — дисперсный грунт, который при оттаивании уменьшает свой объем.

Грунт твердомерзлый — дисперсный грунт, прочно сцементированный льдом, характеризуемый относительно хрупким разрушением и практически несжимаемый под внешней нагрузкой.

Грунт пластичномерзлый — дисперсный грунт, сцементированный льдом, но обладающий вязкими свойствами и сжимаемостью под внешней нагрузкой.

Температура начала замерзания (оттаивания) Т (Т) — температура, °С, при которой в порах грунта появляется (исчезает) лед.

Криогенные структурные связи грунта — кристаллизационные связи, возникающие во влажных дисперсных и трещиноватых скальных грунтах при отрицательной температуре в результате сцементирования льдом.

Криогенная текстура — совокупность признаков сложения мерзлого грунта, обусловленная ориентировкой, относительным расположением и распределением различных по форме и размерам ледяных включений и льда-цемента.

Лед (синоним — грунт ледяной) — природное образование, состоящее из кристаллов льда с возможными примесями обломочного материала и органического вещества не более 10 % (по объему), характеризующееся криогенными структурными связями.

Коэффициент сжимаемости мерзлого грунта δf — относительная деформация мерзлого грунта под нагрузкой.

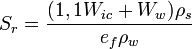

Степень заполнения объема пор мерзлого грунта льдом и незамерзшей водой Sr, д.е., определяется но формуле

где Wic — влажность мерзлого грунта за счет перового льда, цементирующего минеральные частицы (лед-цемент), д.е.;

Ww — влажность мерзлого грунта за счет содержащейся в нем при данной отрицательной температуре незамерзшей воды, д.е.;

ρs — плотность частиц грунта, г/см3;

еf — коэффициент пористости мерзлого грунта;

ρw — плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.

Суммарная льдистость мерзлого грунта itot, д.е. — отношение содержащегося в нем объема льда к объему мерзлого грунта. Определяется по формуле

Льдистость грунта за счет видимых ледяных включений ii, д.е. — отношение содержащегося в нем объема видимых ледяных включений к объему мерзлого грунта. Определяется по формуле

где iic — льдистость грунта за счет льда-цемента (порового льда), д.е.;

Wtot — суммарная влажность мерзлого грунта, д.е.;

ρi — плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см3;

ρf — плотность мерзлого грунта, г/см3;

Wm — влажность мерзлого грунта, расположенного между ледяными включениями, д.е.

Техногенные грунты — естественные грунты, измененные и перемещенные в результате производственной и хозяйственной деятельности человека, и антропогенные образования.

Антропогенные образования — твердые отходы производственной и хозяйственной деятельности человека, в результате которой произошло коренное изменение состава, структуры и текстуры природного минерального или органического сырья.

Природные перемещенные образования — природные грунты, перемещенные с мест их естественного залегания, подвергнутые частично производственной переработке в процессе их перемещения.

Природные образования, измененные в условиях естественного залегания — природные грунты, для которых средние значения показателей химического состава изменены не менее чем на 15 %.

Грунты, измененные физическим воздействием, — природные грунты, в которых техногенное воздействие (уплотнение, замораживание, тепловое воздействие и т. д.) изменяет строение и фазовый состав.

Грунты, измененные химико-физическим воздействием, — природные грунты, в которых техногенное воздействие изменяет их вещественный состав, структуру и текстуру.

Насыпные грунты — техногенные грунты, перемещение и укладка которых осуществляются с использованием транспортных средств, взрыва.

Намывные грунты — техногенные грунты, перемещение и укладка которых осуществляются с помощью средств гидромеханизации.

Бытовые отходы — твердые отходы, образованные в результате бытовой деятельности человека.

Промышленные отходы — твердые отходы производства, полученные в результате химических и термических преобразований материалов природного происхождения.

Шлаки — продукты химических и термических преобразований горных пород, образующиеся при сжигании.

Шламы — высокодисперсные материалы, образующиеся в горнообогатительном, химическом и некоторых других видах производства.

Золы — продукт сжигания твердого топлива.

Золошлаки — продукты комплексного термического преобразования горных пород и сжигания твердого топлива.

Классификация грунтов [1]

Классификация грунтов включает следующие таксономические единицы, выделяемые по группам признаков:

- класс — по общему характеру структурных связей;

- группа — по характеру структурных связей (с учетом их прочности);

- подгруппа — по происхождению и условиям образования;

- тип — по вещественному составу;

- вид — по наименованию грунтов (с учетом размеров частиц и показателей свойств);

- разновидности — по количественным показателям вещественного состава, свойств и структуры грунтов.

- вид — по наименованию грунтов (с учетом размеров частиц и показателей свойств);

- тип — по вещественному составу;

- подгруппа — по происхождению и условиям образования;

- группа — по характеру структурных связей (с учетом их прочности);

- подразделяемые на группы, подгруппы, типы, виды и разновидности.

- Класс природных скальных грунтов — грунты с жесткими структурными связями (кристаллизационными и цементационными)

- Класс природных дисперсных грунтов — грунты с водноколлоидными и механическими структурными связями.

- Класс природных мерзлых грунтов[2] — грунты с криогенными структурными связями.

- Класс техногенных (скальных, дисперсных и мерзлых) грунтов — грунты с различными структурными связями, образованными в результате деятельности человека.

- и другие классы частных классификаций по вещественному составу, свойствам и структуре скальных, дисперсных и мерзлых грунтов.

Источник