«Запечатанные» почвы на востоке Москвы оказались загрязнены тяжелыми металлами и токсичной органикой

Специалисты из МГУ провели измерения содержания в почвах Восточного административного округа Москвы, «запечатанных» асфальтом и бетоном, тяжелых металлов и других вредных для человека веществ. Оказалось, что концентрация тяжелых металлов примерно в три раза выше, чем в природных почвах, а содержание токсичной органики (продуктов нефтехимии и горения топлива) превышает санитарно-гигиенические нормативы почти в десять раз — причём не только в промзонах и у дорог, но и в жилых районах. Результаты работы опубликованы в журнале Environmental Geochemistry and Health.

В любом крупном городе можно найти почву и грунт, скрытые асфальтовыми дорогами, бетонными площадками и строениями. Взаимодействие с окружающей средой таких участков нарушается, в результате чего они начинают отличаться от природных. Во многих случаях довольно сложно получить образец подобной почвы, поэтому в России «запечатанные» грунты исследованы плохо. То есть, нет информации о том, насколько они загрязнены различными веществами и насколько опасно может быть их раскрытие во время строительства и ремонтов.

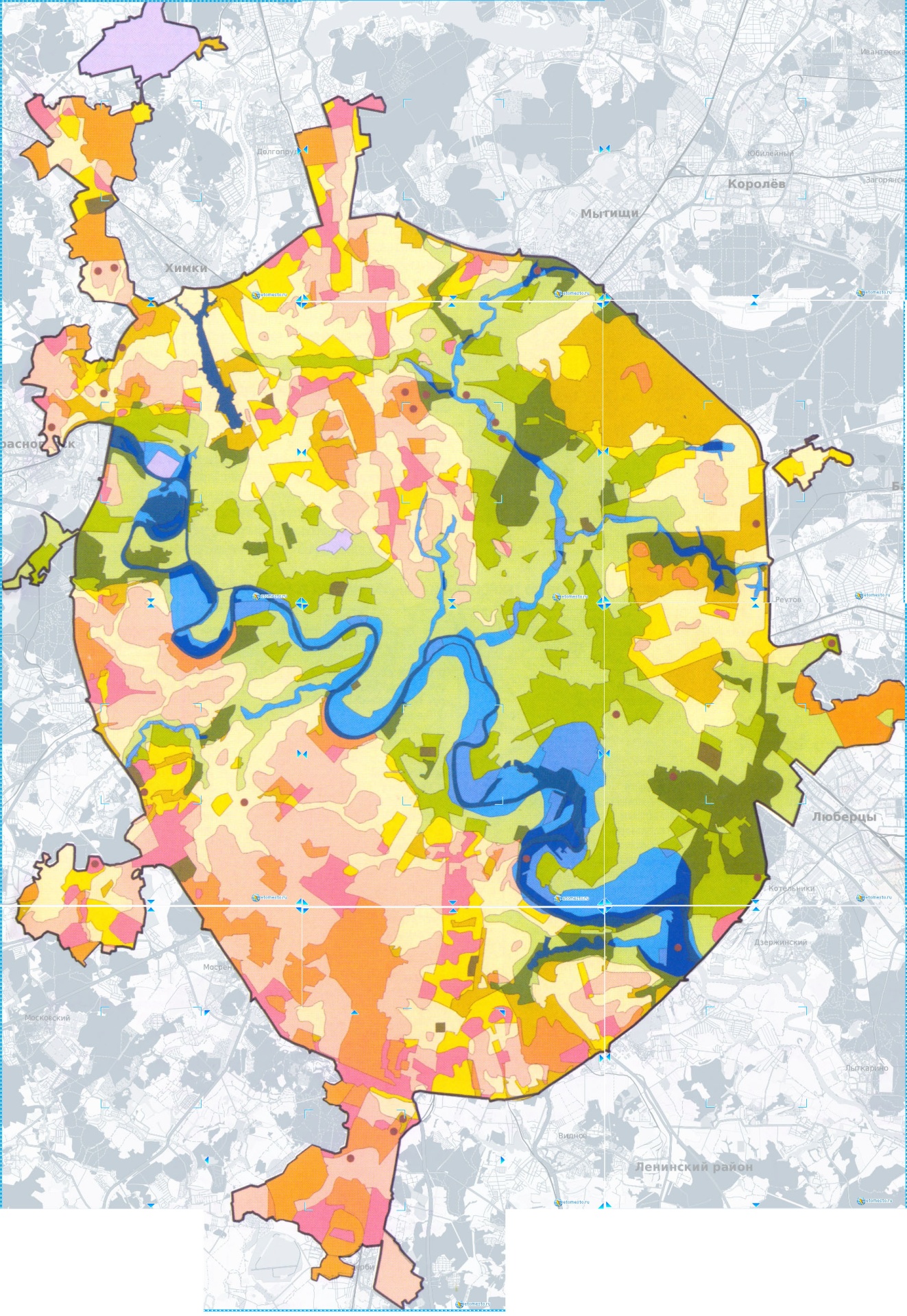

Карта запечатанности почвенного покрова в южной части ВАО Москвы

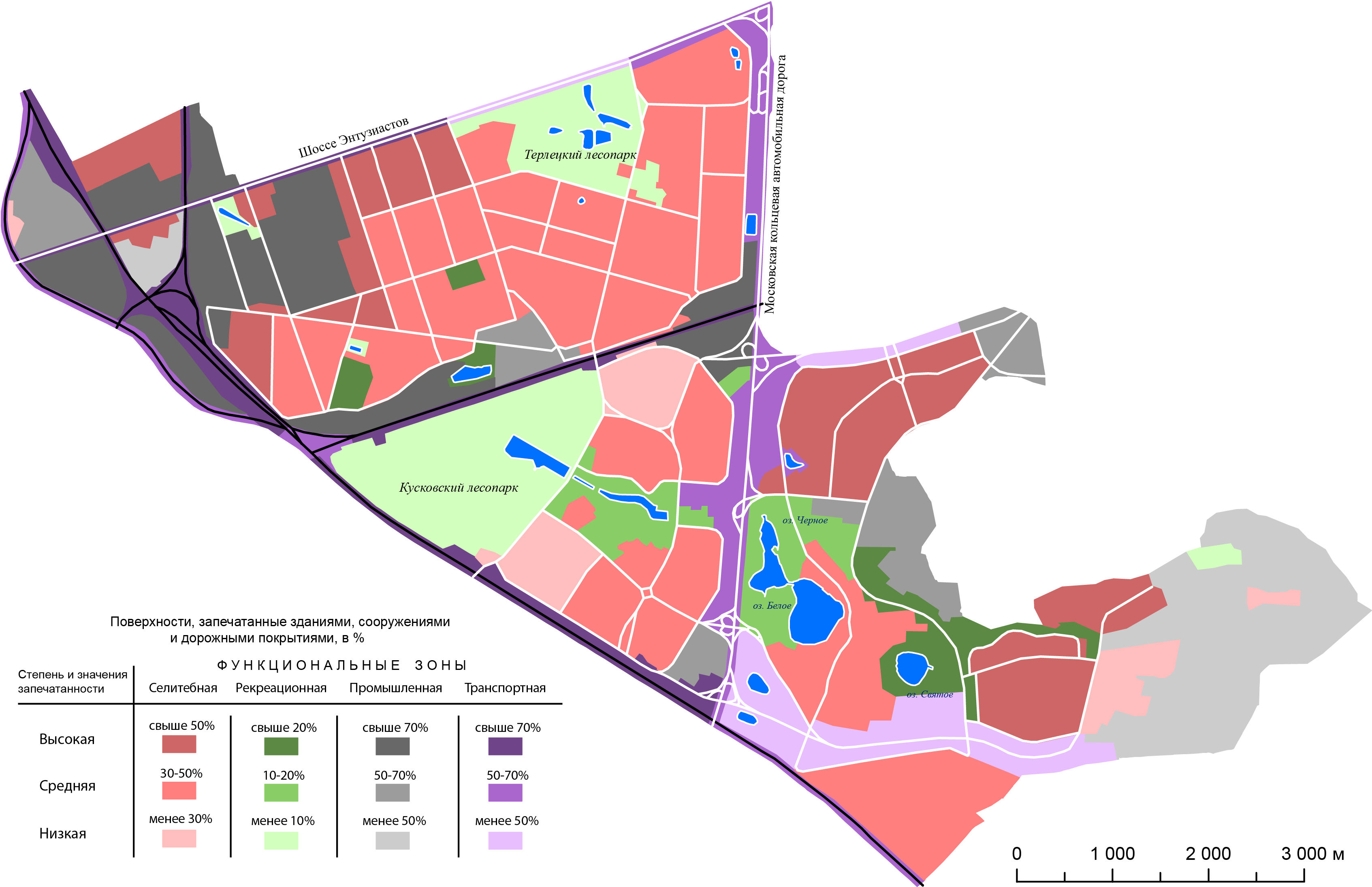

О проекте рассказывает его руководитель Наталья Кошелева, доктор географических наук, профессор кафедры геохимии ландшафтов и географии почв географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. По её словам, они с командой решили исследовать такие «запечатанные» почвы на востоке Москвы, поскольку этот район довольно сильно загрязнён: машин много, работает более 50 заводов, в том числе мусоросжигательный завод в промзоне «Руднево», есть две ТЭЦ, а степень экранированности почв очень высока. В промышленной и транспортной зонах она превышает 70%, такую же проблему имеют почвы за МКАДом в новых кварталах высокоэтажной застройки.

Она говорит, что промышленная активность района не столь велика, как в прошлом веке, но выбрасываемые вещества имеют свойство накапливаться в почвах. С учетом того, что асфальт начинает разрушаться уже в первые годы после укладки, все новые порции загрязнителей и сейчас попадают в запечатанные грунты с дождем и водным стоком. Плотность населения на востоке Москвы большая, а потому важно контролировать безопасность среды.

Географы-геохимики МГУ отобрали почти полсотни образцов запечатанных почв и грунтов из семи районов Восточного административного округа: Соколиная Гора, Перово, Ивановское, Новогиреево, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский. Авторы исследовали их физико-химические свойства, структуру и состав, содержание органического углерода (определяет плодородие и «здоровье» почв), а также содержание загрязняющих веществ — легкорастворимых солей, тяжелых металлов и бенз(а)пирена.

Наиболее изолированные от внешней среды почвы оказались в промзонах, около дорог и в плотно застроенных жилых районах центральной части ВАО Москвы. Здесь же географы отметили защелачивание и малое количество органического углерода. Гигиенические нормы по тяжелым металлам не соблюдались — по сравнению с природными почвами их оказалось в 2–4 раза больше. Особенно это касалось свинца, сурьмы, бария и меди, концентрации которых намного превзошли допустимые значения: при норме 140, 3,5, 165 и 40 миллиграммов элемента на килограмм почвы соответственно получилось 644, 25,4, 986 и 1315. Среднее содержание чрезвычайно токсичного бенз(а)пирена и нефтепродуктов и вовсе почти десятикратно превысило предельно допустимые концентрации — 0,169 и 2155 миллиграммов вещества на килограмм почвы соответственно при норме в 0,02 и 300. Последнее объясняется плохой аэрацией почв, то есть кислорода в ней мало, что неблагоприятно для разложения органических загрязнителей.

Наталья Кошелева предупредила, что если по той или иной причине эти грунты будут раскрыты, накопившиеся в них загрязняющие вещества с водой и пылью распространятся в округе, увеличивая и без того большую нагрузку на организм местных жителей. Потребуется ремедиация, то есть очистка и восстановление свойств. Наше исследование — еще одна иллюстрация того, насколько важно снижать запечатанность почв в городе. Во многих странах, особенно европейских, это строго контролируется и учитывается при планировке: например, вместо асфальта на тротуарах укладывают более проницаемые плитку или камень. Так удается снизить антропогенные изменения почв, которые становятся неспособны обеспечить нормальный тепло- и влагообмен, а также эффективную нейтрализацию загрязнителей за счет почвенной микробиоты или образования прочно связанных с частицами почвы соединений. В результате городская среда становится неблагоприятной для жизни людей.

Источник

Запечатанные почвы

Для большинства городских почв характерно отсутствие генетических почвенных горизонтов; в профилях почв сочетаются различные по окраске и мощности слои искусственного происхождения, о чем свидетельствуют резкие переходы между ними. В условиях большого города степень открытости территории зависит не только от степени урбанизации, то есть от возраста и интенсивности городского строительства, но и от способа землепользования. Процесс запечатывания становится одним из факторов, еще более осложняющих структуру почвенного покрова в городе. Площади открытых незапечатанных участков сильно различаются в зависимости от района города и от типа хозяйственного использования. По данным Департамента Природопользования и охраны окружающей среды города Москвы запечатанность почвенного покрова в центральной части города достигает 90%. Среднее значение запечатанности городских почв составляет 58,6%. Минимальный процент запечатанности около 2% характерен для территорий парков, скверов и лесных массивов. Наименьшие площади открытой поверхности приходятся на промышленные зоны (80-90% площади запечатано). Промежуточное положение занимают земли под жилой застройкой, которые, в свою очередь, могут различаться по степени запечатанности от 20 до 75%.

Антропогенное давление на почвы

Все компоненты городских ландшафтов подвергаются трансформации, причем особенно сильно почвенный покров, который становится биотоксичным (подавляется развитие естественных микроорганизмов, прорастание семян, развитие корневой системы).

Наиболее серьезными причинами антропогенного давления (прессинга) на почвы в условиях городов являются:

-переуплотнение, вызываемое нагрузкой со стороны пешеходов и различной техники, особенно при проведении строительных работ;

-засоление, возникающее из-за внесения на открытые поверхности противогололедных реагентов, а также применения минеральных удобрений для развития растений;

-неблагоприятный водно-воздушный режим (нехватка или, наоборот, избыток влаги, связанные с неравномерностью распределения атмосферных осадков по причине изоляции большей части деятельной поверхности строениями и дорожными покрытиями);

-отравление почвенных организмов и растительности, которое возникает при концентрировании в верхних горизонтах почв антропогенных загрязнителей (тяжелых металлов, радионуклидов, органических соединений), а также продуктов жизнедеятельности почвенной микрофлоры.

6. Почвенная карта г.Москвы

Рис. 1 Почвенная карта г.Москвы

Рис. 2 Условные обозначения к почвенной карте г.Москвы

При составлении карты была применена современная классификация городских почв и национальная классификация природных почв. На карте цветом изображены четыре крупные почвенные группы: почвенный покров холмистого полого-увалистого водораздела; почвенный покров древней плоской водно-ледниковой равнины; почвенный покров надпойменных склоновых террас р. Москвы и почвенный покров поймы р. Москвы и ее притоков.

Кроме того, на карте в каждой из четырех групп контурами показаны модификации почвенного покрова в зависимости от функционального использования городской территории. Например, различия в почвенном покрове холмистого полого-увалистого водораздела, который формируется на моренных и покровных суглинках, частично перекрытых опесчаненным культурным слоем. В жилой зоне распространены урбаноземы гумусированные, слабо- и среднемощные, а также до 30-40% ее площади заняты запечатанными почвами (экраноземы). В промышленных зонах почвы представлены химически загрязненными индустриземами на насыпных и привозных грунтах, частично сохраняются урбаноземы, в понижениях распространены торфяно-болотные почвы, значительные площади заняты запечатанными почвами. Мелкими участками фрагментированы интруземы (вокруг некоторых АЗС), в районах новостроек — почвоподобные тела (реплантоземы). Наиболее сохраненный почвенный покров представлен в городских лесах и лесопарках, где распространены дерново-подзолистые и дерново-урбоподзолистые почвы на моренном и покровном суглинках, а в понижениях — торфяно-болотные и дерново-подзолистые оглеенные и глеевые почвы.

Рис. 3 Индексы для почвенной карты г. Москвы

I. Почвенный покров (ПП) холмистого полого-увалистого водораздела формируется на моренных и покровных суглинках, частично перекрытых опесчаненным культурным слоем, и занимает около 24% территории города. Данный ПП распространен в южной, юго-западной и частично в северной частях города.

[1] В жилой зоне (14%) распространены урбаноземы слабо- и средне- гумусированные и слабо- среднемощные. В центральной части города урбаноземы формируются на культурном слое, большие площади заняты запечатанными почвами — экраноземами.

[2] В промышленной зоне (5%) почвы представлены химически загрязненными индустриземами на насыпных и привозных грунтах, частично сохраняются урбаноземы, в понижениях распространены торфяно-болотные почвы. Мелкими участками фрагментированы интруземы (вокруг некоторых АЗС), в районах новостроек — реплантоземы.

[3] Наиболее сохранившийся почвенный покров представлен в городских лесах и лесопарках (5%), где распространены дерново-подзолистые и дерново-урбоподзолистые почвы на моренном и покровном суглинках, а в понижениях — торфяно-болотные и дерново-подзолистые оглеенные и глеевые почвы.

II. Почвенный покров древней плоской водно-ледниковой равнины, сложенной песчано-супесчаными, легкосуглинистыми отложениями, занимает около 27% территории города. Данный ПП распространен небольшими участками как в северной, так и в южной частях города.

[4] В жилой зоне (17%) формируются урбаноземы слабо- и среднегумусированные средне- и мощные на флювиогляциальных песках и супесях, а также на насыпных, привозных и перемешанных грунтах. В центре города урбаноземы развиваются на опесчаненном культурном слое. Широко представлены экраноземы. На территории новостроек формируются реплантоземы, возле некоторых АЗС — интруземы.

[5] В промышленной зоне (6%) распространены комплексы индустриземов и урбаноземов в зависимости от степени химического загрязнения почв. При ухудшении естественного дренажа в мелких плоских замкнутых понижениях на плоских выровненных участках повышается уровень почвенно-грунтовых вод и возникает подтопление почв, распространены полугидроморфные почвы: глеевые разности урбаноземов и торфяно-болотные почвы.

[6] Естественные дерново-подзолистые и нарушенные дерново-урбоподзолистые почвы (4%) приурочены к городским лесам (например, Лосиный остров) и лесопаркам.

III. Почвенный покров надпойменных склоновых террас р. Москвы формируется на песчано-супесчаных отложениях, местами перекрытых покровными суглинками, занимает значительную часть города (32%). Рельеф, а соответственно и почвенный покров надпойменных террас сильно изменен: спланирована территория, засыпана большая часть овражно-балочной сети. При расчлененном балками и оврагами рельефе именно в этой части города происходит активизация оползневых процессов и развивается эрозия почв. В результате подрезки и подсыпки склонов, нерегулируемого стока дождевых и талых вод в последнее десятилетие увеличилась площадь эродированных почв.

[7] В зоне жилой застройки (20%) распространены урбаноземы слабо- и среднегумусированные средне- и сильномощные. В районах новостроек формируются реплантоземы и маломощные урбаноземы. В центре города широко представлены экраноземы на культурном слое.

[8] В зоне промышленных предприятий (7%) распространены почвы сильно химически загрязненные — индустриземы и интруземы в комплексе с урбаноземами, здесь же практикуется запечатывание дневной поверхности территории.

[9] В этой части города сохранились территории природного комплекса с естественными почвами (5%) под лесопарками (Воробьевы горы, Нескучный сад, Филевский и т.д.). Это дерново-подзолистые и в разной степени нарушенные дерново-урбоподзолистые почвы, частично смытые и старопахотные. В природном комплексе сохранились природные почвенные комбинации: сочетания автоморфных дерново-подзолистых почв водоразделов, полугидроморфных дерново-подзолистых глеевых почв пологих склонов и гидроморфных болотных почв депрессий и понижений.

IV. Почвенный покров поймы р. Москвы и ее притоков (7% площади) претерпел значительные изменения в связи с коренной перестройкой рельефа. Здесь в основном были засыпаны овраги и промоины, раскрывавшиеся в долину реки и ее притоков, а часть поймы или затоплена водами вышележащих водохранилищ, или поднята над уровнем воды подсыпкой грунтов на 3-4 метра. Здесь формируется особый почвенный покров, к сожалению плохо изученный.

[10] Большая часть поймы (около 4% территории города) застроена, на ней формируются урбаноземы и реплантоземы на насыпных и привозных грунтах, часто оглеенные и заболоченные.

[11] Значительные площади до сих пор сохранились под промышленными зонами с развитыми глеевыми и заболоченными индустриземами и реплантоземами, а также под свалками, пустырями и полями фильтрации.

[12] Аллювиальные дерновые и луговые почвы долин сохранились в основном на периферии города, так как почвенный покров долин малых рек быстро подвергается уничтожению и фрагментации, особенно в местах, окруженных застроенными территориями.

[13] Почвы аэродромов.

[14] Некроземы (почвы, входящие в комплекс городских кладбищ).

[15] Сельскохозяйственные пахотные почвы приурочены к склонам и днищам небольших речек, притоков рек Москвы и Яузы (МСХА им. Тимирязева, Ботанические сады, Долгопрудненская агрохимическая опытная станция, пашни совхозов в черте города, частные хозяйства и др.). Всего на территории Москвы на разных элементах рельефа распространено около 5% освоенных и окультуренных пахотных почв, в т. ч. агроурбаноземов (культуроземов).

Источник

«Запечатанные» почвы на востоке Москвы оказались загрязнены тяжелыми металлами и токсичной органикой

Запечатанные почвы и грунты, то есть скрытые (или экранированные) дорогами, бетонированными площадками и зданиями, — обычный элемент крупного города. Из-за того, что их взаимодействие с окружающей средой оказывается нарушено, свойства и микробный состав таких грунтов отличаются от природных. В России запечатанные почвы изучены довольно слабо, поскольку получить образцы во многих случаях проблематично. Как итог — не всегда понятно, насколько они загрязнены различными веществами и насколько опасно может быть их раскрытие во время строительства и ремонтов.

«В своей новой работе мы решили провести исследование запечатанных почв на востоке Москвы. Этот район довольно сильно загрязнен: машин много, работает более 50 заводов, в том числе мусоросжигательный завод в промзоне «Руднево», есть две ТЭЦ, а степень экранированности почв очень высока. В промышленной и транспортной зонах она превышает 70%, такую же проблему имеют почвы за МКАДом в новых кварталах высокоэтажной застройки. Промышленная активность сейчас не столь велика, как в прошлом веке, но выбрасываемые вещества имеют свойство накапливаться в почвах. С учетом того, что асфальт начинает разрушаться уже в первые годы после укладки, все новые порции загрязнителей и сейчас попадают в запечатанные грунты с дождем и водным стоком. Плотность населения на востоке Москвы большая, а потому важно контролировать безопасность среды», — рассказывает руководитель одного из проектов РНФ Наталья Кошелева, доктор географических наук, профессор кафедры геохимии ландшафтов и географии почв географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Географы-геохимики Московского государственного университета имени M. В. Ломоносова (Москва) отобрали почти полсотни образцов запечатанных почв и грунтов из семи районов Восточного административного округа: Соколиная Гора, Перово, Ивановское, Новогиреево, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский. Авторы исследовали их физико-химические свойства, структуру и состав, содержание органического углерода (определяет плодородие и «здоровье» почв), а также содержание загрязняющих веществ — легкорастворимых солей, тяжелых металлов и бенз(а)пирена.

Наиболее изолированные от внешней среды почвы оказались в промзонах, около дорог и в плотно застроенных жилых районах центральной части ВАО Москвы. Строго говоря, от природы в них осталось мало — до половины объема составлял бытовой и строительный мусор. Здесь же географы отметили защелачивание и малое количество органического углерода. Гигиенические нормы по тяжелым металлам не соблюдались — по сравнению с природными почвами их оказалось в 2–4 раза больше. Особенно это касалось свинца, сурьмы, бария и меди, концентрации которых намного превзошли допустимые значения: при норме 140, 3,5, 165 и 40 миллиграммов элемента на килограмм почвы соответственно получилось 644, 25,4, 986 и 1315. Среднее содержание чрезвычайно токсичного бенз(а)пирена и нефтепродуктов и вовсе почти десятикратно превысило предельно допустимые концентрации — 0,169 и 2155 миллиграммов вещества на килограмм почвы соответственно при норме в 0,02 и 300. Последнее объясняется плохой аэрацией почв, то есть кислорода в ней мало, что неблагоприятно для разложения органических загрязнителей.

«Если по той или иной причине эти грунты будут раскрыты, накопившиеся в них загрязняющие вещества с водой и пылью распространятся в округе, увеличивая и без того большую нагрузку на организм местных жителей. Потребуется ремедиация, то есть очистка и восстановление свойств. Наше исследование — еще одна иллюстрация того, насколько важно снижать запечатанность почв в городе. Во многих странах, особенно европейских, это строго контролируется и учитывается при планировке: например, вместо асфальта на тротуарах укладывают более проницаемые плитку или камень. Так удается снизить антропогенные изменения почв, которые становятся неспособны обеспечить нормальный тепло- и влагообмен, а также эффективную нейтрализацию загрязнителей за счет почвенной микробиоты или образования прочно связанных с частицами почвы соединений. В результате городская среда становится неблагоприятной для жизни людей», — подводит итог Наталья Кошелева.

Источник