Засоление почв

Обильное накопление солей в верхнем плодородном слое – это засоление почв, смертельное для растений и мелкой фауны явление. Проблема с каждым годом становится актуальнее, уже сейчас 25% земли постепенно превращается в бесплодные солончаки.

Что такое засоление почв

Это постепенное накопление в поверхностном почвенном пласте карбонатных, хлоридных и сульфатных солей в таком количестве, что развитие растительности становится невозможным. Всего 0,1% минеральных соединений в сухом весе почвы – фактор, что делает территорию непригодной для сельскохозяйственного использования.

Засоленный грунт называется солончаком. Засоление – характерный процесс на территории с жарким климатом и малым количеством осадков. Особенно подвержена засолению природная зона пустынь. На эксплуатируемых территориях засоление происходит в низменностях, там, где практикуется искусственное орошение.

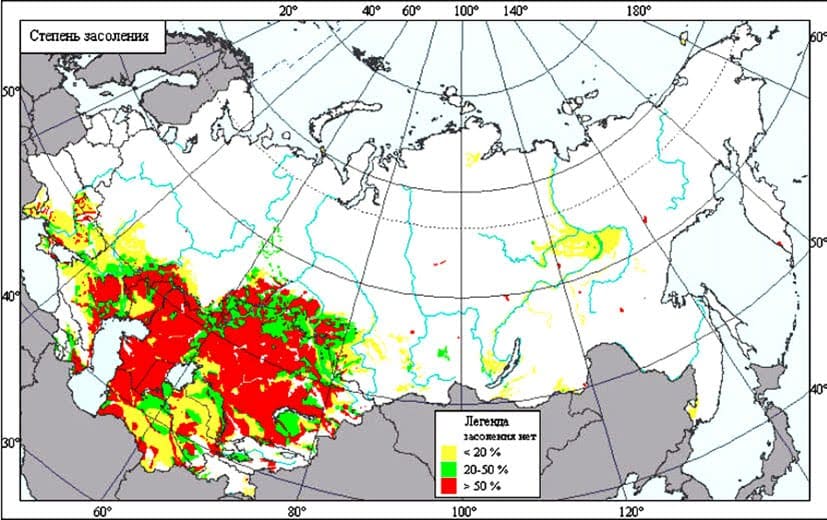

Соленые почвы покрывают большие площади Средней Азии, юга Казахстана, западных гористых зон США, австралийских, южноамериканских и североафриканских пустынь и полупустынь. На территории России засоление прогрессирует на юге Сибири, алтайских предгорьях, в нижнем Поволжье. На 1/5 российских сельхозугодий отмечается повышенное содержание солей, что в большинстве случаев обусловлено ошибками земледелия.

Причины

По причине возникновения засоление почвы бывает:

- первичным – вызванным естественными процессами;

- вторичным – обусловленным действиями человека.

Первый вид засоления происходит там, где действуют факторы разрушения плодородной почвы: погода преимущественно жаркая, осадки отмечаются редко, а у подземных вод, что залегают близко к почвенной поверхности, повышенная минерализация. Осадки настолько редки, что почвенной влаги недостаточно для вымывания соли в нижние горизонты.

Климатические условия способствуют нагреванию поверхностного слоя почвы, в итоге влага испаряется, устремляется вверх с грунтовых вод. После испарения воды на почвенной поверхности остается солевой концентрат, цвет которого определяется минералами, что содержатся в подземных водах.

Особенно активно засоление почвы происходит на территориях с неровным рельефом, где невысокие холмы сменяются неглубокими низинами. На вершинах солевой концентрат накапливается быстрее, образует пятна, поскольку на возвышенностях влага быстрее испаряется.

Вторичное засоление – это следствие неграмотного орошения земли на территории, предрасположенной к образованию солончаков. Из-за чрезмерного полива избыток влаги просачивается вниз, соединяется с подземными водами, насыщенными минералами. Солевой концентрат, разбавленный водой, продвигается в верхний почвенный пласт. Такое происходит, когда угодья поливают не из глубоких скважин, где минерализация слабая, а из поверхностных источников.

Второй антропогенный фактор засоления – избыточное применение минеральных удобрений. Растения не могут поглотить все вещества, те накапливаются на почвенной поверхности.

Виды засоления почвы

По степени накопления солей почвы бывают:

- слабозасоленными – количество урожая снижается на 25%;

- среднезасоленными – 50%;

- засоленными – 75%;

- сильнозасоленными – полная гибель урожая неизбежна.

Выделяют следующие виды почв по глубине солевого пласта:

- солончаки – до 0,3 м;

- солончаковатые – 0,3-0,8 м;

- глубоко солончаковатые – 0,8-1,5 м;

- глубоко засоленные – от 1,5 м.

По солевому составу процесс бывает:

- сульфатным – MgSO4 и NaSO4;

- хлоридным – NaCl и MgCl2;

- карбонатным – Na2CO3 и NaHCO3 – самые вредные для растений соли.

Последствия

Для слаборазвитых стран Африки и Средней Азии засоление – экологическая катастрофа. Засоленную территорию невозможно использовать для хозяйственных целей, даже самые неприхотливые растения не выживут.

Соль в высокой концентрации – смерть для растительного организма. Осмотическое давление минерального раствора выше давления растительных соков, из-за чего снижается количество поглощаемой корневой системой влаги. Нарушается транспирация – движение жидкости от корней по сосудам растительных тканей с дальнейшим испарением через листья и стебли. Происходит сбой процессов метаболизма, в клетках не образуются сахара. Итог – усыхание растения.

Негативное влияние засоления на фауну не менее сильное, чем на флору. В соленой почве не выживают насекомые, черви, бактерии, существование которых необходимо для поддержания экосистемы.

Засоленную территорию аграрии обычно забрасывают. А соль продолжает накапливаться. В результате образуется соленое озеро. И число таких озер на планете растет ускоренными темпами.

Борьба с засолением почв

Возврат уровня подземных вод в изначальное состояние и уменьшение испарения влаги – меры, что помогают пусть не остановить, но задержать почвенную деградацию. Сегодня ученые и аграрии применяют несколько способов предотвращения распространения солончаков:

- Вымывание соли – мероприятие, при котором 1 м2 площади заливают минимум 100 л воды. Огромный объем жидкости очищает почву от минеральных излишков. Метод актуален только для больших незасеянных пространств, иначе растения просто сгниют.

Наука предоставила современным аграриям много способов восстановления плодородия. Нужно лишь не игнорировать процесс засоления почвы, действовать ответственно, приложить время и средства для искоренения проблемы на начальном этапе.

Источник

Засоление почв: причины и способы вернуть почве плодородность

Засоление почв: причины явления и как с ним бороться

Около четверти всей суши планеты представляет собой почти безжизненные пространства, лишенные растительности. И это не песчаные пустыни. Многие из этих ныне скудных земель когда-то были плодородными. А теперь на них едва выживает сухая жесткая трава, и ни одно семя, брошенное в эту землю, не даст всхода.

Причиной тому – засоление почв. Увеличение площадей с избыточным содержанием солей в том слое грунта, где корни растений добывают влагу и питание, приобретает глобальные масштабы.

Что такое засоление почв

Процесс постепенного накопления в верхних слоях грунта солей (нитратов, хлоридов, карбонатов, сульфатов) в количествах, препятствующих развитию растений, называют засолением почвы. Содержание более 0,1% этих соединений от массы сухого грунта делает земли непригодными для сельского хозяйства. Дело в том, что такая концентрация токсична для зеленых насаждений, приводит к полному обезвоживанию тканей.

Фото засоленной почвы

Для характеристики подобных почв есть термин «солончаковость», т.е. засоленность. Различают четыре степени интенсивности процесса – от слабой (снижение плодородности на 25%) до очень сильной (100 % непригодная для земледелия почва). Природные зоны, для которых характерно засоление почв, это регионы с жарким сухим климатом.

Засоление почвы — видео

Увеличение площади солончаковых земель, кроме влияния на растительность, воздействует и на организмы, населяющие почву, на разнообразие животного мира в регионе. Смена условий вынуждает покинуть неблагоприятные места, либо вовсе приводит к уничтожению популяций.

Почему происходит засоление почвы — причины возникновения проблемы

В природе естественное засоление происходит в регионах, где складываются благоприятные условия для процесса, разрушающего плодородные земли. Осадки редки, температуры высоки, а грунтовые, сильно минерализованные воды залегают близко к верхним слоям почвы. Редкие скудные дожди не могут напитать землю, вымыть солевые отложения в более глубокие горизонты почвы.

Фото классификации почв по степени засоления

Для таких природных зон характерен обратный процесс: вода не проникает вглубь, а поднимается. Высокая температура воздуха, раскаленный верхний слой земли провоцируют постоянное капиллярное испарение влаги с уровня грунтовых вод.

Напитать почву и насытить растения таким образом невозможно: вся жидкость быстро испаряется. С влагой поднимаются водорастворимые соли. После испарения на поверхности остается налет, цвет которого зависит от преобладающего состава отложений. Осадок накапливается и в корнеобитаемом слое. Концентрация солей постепенно увеличивается – растительность погибает. Этот процесс называют первичным засолением почв.

Вторичная солончаковость – дело рук человеческих. Главная причина – неправильное орошение земель сельскохозяйственного назначения. В регионах, предрасположенных к образованию засоленных почв, искусственное орошение имеет особенности. При несоблюдении этих нюансов мелиорация, призванная улучшать структуру грунта, приводит к обратному результату.

Фото засоленности почвы

Вторичное засоление некогда плодородных почв вызвано в основном двумя грубыми нарушениями.

Слишком обильный, избыточный полив приводит к тому, что излишки влаги уходят вглубь, где сливаются с грунтовыми минерализованными водами. Водорастворимые соли, приведенные в движение поступившими потоками влаги, мигрируют в верхние слои почвы, где и оседают.

Орошаемые земли увлажняют не из глубинных скважин, где содержание солей минимально, а из поверхностных с высокой степенью минерализации.

Прогрессирует засоление почв при слабом дренировании. На площадях с неровной поверхностью, где небольшие возвышения чередуются с неглубокими впадинами, образуются пятна с повышенным содержанием солей. Это связано с тем, что на холмах испарение происходит быстрее, что провоцирует капиллярный подъем влаги и, соответственно, оседание минеральных соединений в почве.

Как выращивать растения на засоленных почвах — видео

Еще одна причина засоления почв как результат неправильного земледелия – чрезмерное насыщение минеральными удобрениями, неоправданное применение средств агрохимии. Не усвоенные растениями вещества остаются в верхних слоях грунта, повышая концентрацию солей. В итоге неграмотного использования природных ресурсов уже пятая часть российских сельхозугодий (орошаемых земель, пастбищных полей) относится к типу почв с высоким содержанием солей.

Борьба с засолением почв — способы вернуть почве плодородность

Привести почву в пригодное состояние, если уже произошло засоление, не так-то просто. Решений проблемы несколько, и все они трудоемки и затратны. Но, если достался участок в регионе, где есть склонность к засолению, вложиться в мелиорацию стоит, чтобы земледелие имело смысл. Получить среди почти бесплодных земель плодородный оазис по силам в пределах отдельно взятого участка.

Два способа рассолить и оздоровить почву — видео

Проливание грунта

Соли, снижающие плодородность грунта, водорастворимы. Большой объем влаги (100-150 литров на 1 кв.м) способен вывести с территории вещества, мешающие нормальному развитию растений. Способ применяют на участке, свободном от посадок, так как справиться с таким объемом воды ни садовые, ни огородные культуры не смогут.

Фото солончаковости почвы

После процедуры, обустраивая грядки, делают хороший дренажный слой и вносят большое количество органики. На проблемных участках преимущество высоких грядок очевидно: легче организовать дренирование грунта и поддерживать его питательность на ограниченном куске земли. Реанимировав почву под сад и огород, можно постепенно приводить в порядок остальную территорию.

Замена верхнего слоя

Вывезти несколько самосвалов засоленной земли и завезти столько же перегнойной по силам далеко не каждому. Но хотя бы частично или постепенно поменять грунт – вопрос решаемый. Опять же с целью экономии и рационального распределения ресурсов, начинают с высоких грядок с мощным дренажным слоем и органической заправкой грунта.

Фото замены верхнего слоя

Обогащение корнеобитаемого слоя

Постепенное, шаг за шагом, восстановление биологической активности грунта – наиболее экономичный, но самый длительный по времени процесс. Но за 3-4 года почву реанимируют от засоления полностью, восстановив структуру, питательность, доведя кислотность до оптимальных показателей.

Мероприятия, способствующие возрождению живого грунта засоленных земель:

- Гипсование – в зависимости от степени минерализации почвы вносят от 5 до 10 кг на каждый метр участка. Смысл процедуры в связывании, нейтрализации и вытеснении из земли натрия и его солей. Гипс (фосфогипс), внесенный осенью под перекопку на глубину штыка лопаты, улучшает структуру, повышает воздухопроницаемость, удерживает влагу.

Обогащение почвы органикой повышает питательность, улучшает структуру. Перепревший навоз, перегнойная земля – необходимые компоненты. Верховой торф, известный высокой кислотностью и низким содержанием солей, качественно улучшит состояние грунта. Постоянное компостирование отходов – источник органики без вложений.

Посадка сидератов улучшает структуру, воздухопроницаемость, влагоемкость, обогащает плодородный слой фосфором, калием, серой и другими макро- и микроэлементами, необходимыми для культурных растений. Срезанную массу компостируют или вкапывают в грядки. Лидеры по полезности на засоленных почвах – люцерна, сорго, горчица.

Фото посадки сидератов

Занявшись восстановлением биологической активности некогда плодородной земли, постепенно получают участок, на котором растения комфортно себя чувствуют, дают хорошие урожаи. Но важно помнить, что поддержание жизнеспособности грунта на почве, склонной к засолению, – система мероприятий, проводимых регулярно.

Источник