Урожай без химии и вони: как организовать компост на даче?

Не все дачники – удачники. Не всем дачникам везёт с плодородностью почвы. Но не стоит сразу бежать за химическими удобрениями. Решить проблему очень просто – достаточно соорудить на участке компостную яму. Перегнившие растения с другими отходами подпитают землю, а вы сможете получить хороший урожай (если, конечно, не ленитесь и намерены что-то сажать). Зелёный разобрался, когда, как и где делать компост. И главное – а надо ли?!

Что такое компостная яма?

Компостная яма – это полезное сооружение для вызревания органических удобрений. Она производит экологически чистые удобрения для грядок на вашем участке. Причём совсем не обязательно рыть углубление в земле. Сейчас можно выбрать из нескольких вариантов:

- Деревянный ящик.

- Пластиковый контейнер.

- Готовый компостер.

- Земляная или забетонированная яма.

Из чего и как в компосте производятся удобрения?

А вот! Ничего не пропадёт даром! Из органических отходов. Причём чем разнообразнее отходы в яме, тем лучше будет качество компоста на выходе. В яму отправляют органические отходы и поддерживают оптимальные условия для их разложения. В том числе в яме будут копошиться и работать микроорганизмы, мокрицы и черви.

Чтобы произвести удобрения, компостной яме понадобится полтора-два года. За это время органика превратится в компостный грунт. Если нужно получить удобрения быстрее, то можно добавить специальные бактерии. Микроорганизмы ускорят процесс разложения отходов.

Зачем вообще нужен компост?

Это чудо-средство! Перегнившая органика идеально подходит для удобрения верхнего слоя почвы. А всё потому, что в компосте содержатся азот, фосфор и кальций. Эти полезные вещества хорошо усваиваются растениями, которые начинают быстро расти.

Если вы стали обладателем участка с песчаным грунтом, то компост поможет ему лучше удерживать влагу. В случае с глиной такие удобрения делают грунт более рыхлым. Земля сможет лучше пропускать воду и воздух, а значит появится больше шансов на богатый урожай.

Удобрять компостом можно всё: овощи, плодовые деревья, цветы и кустарники. Вот почему это чудо-средство. Лучше всего добавлять компост осенью во время перекопки земли. За полгода земля насытится и будет готова к началу нового огородного сезона.

Когда лучше строить компостную яму?

Лучше всего затевать строительство в августе или сентябре. В это время идёт сбор урожая, а значит, есть много листьев и различных очистков. Всё это можно и нужно отправлять в компостную яму.

Яма-то, наверное, воняет. Как выбрать место для компоста?

Это правда. Если неправильно выбрать место, яма может начать вонять, а продукты разложения отходов могут попасть в воду, речку и т. д. Чтобы этого не произошло, место под компост нужно выбирать с умом (как и всё вообще делать, кстати). Лучше всего строить:

- В максимально затемнённом и проветриваемом месте. Если яма будет стоять под солнцем, то процесс разложения может просто остановиться.

- Подальше от зон отдыха. Стоит помнить, что периодически от ямы всё-таки может исходить неприятный запах.

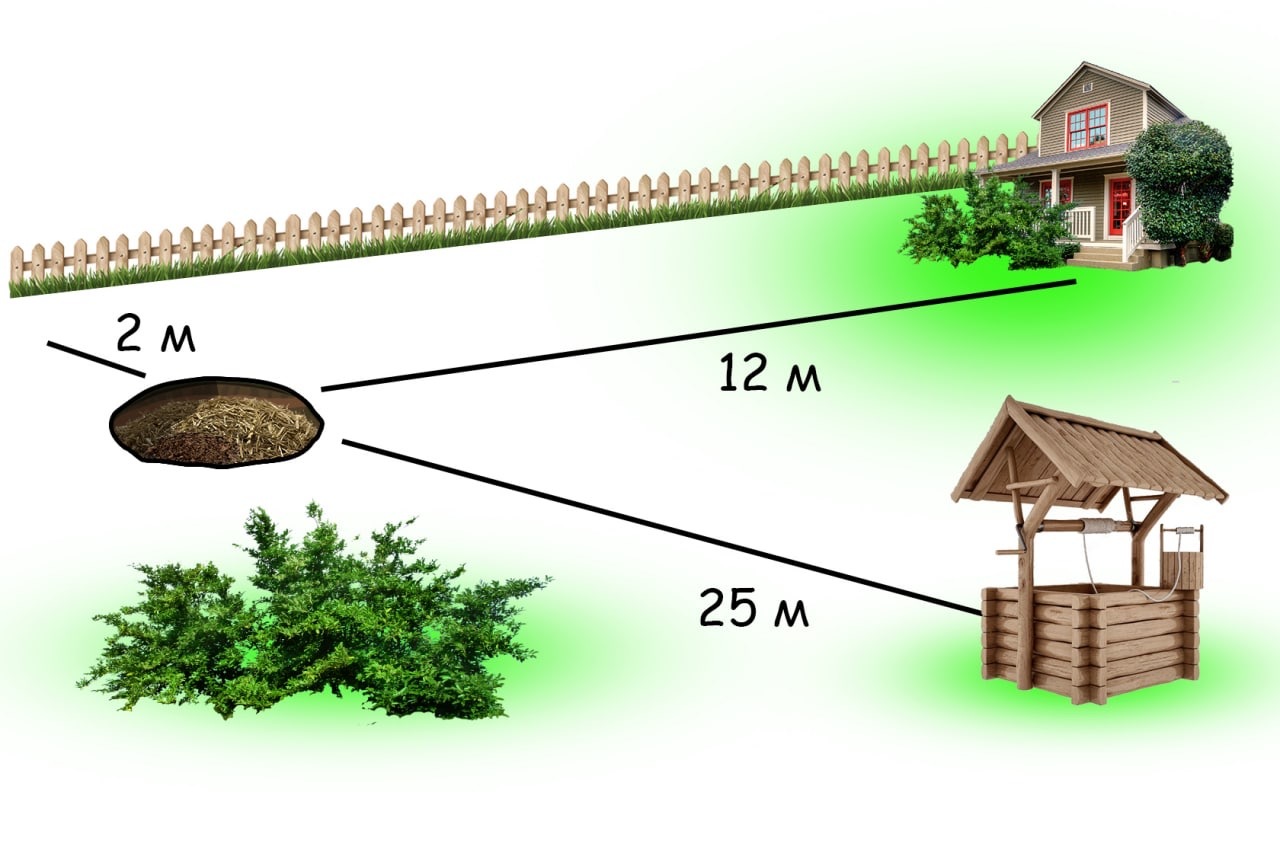

- В двух метрах от хозяйственной постройки или забора и в 12 метрах от дома. Такие нормы прописаны в СанПиН. Чтобы не заморачиваться с расчётами и рулеткой, можно просто померить расстояние шагами. Один шаг приблизительно равен одному метру.

- На расстоянии 25 метров от колодца или скважины и в самой нижней точке участка. Так вода не будет стекать от компостной ямы к питьевому источнику после дождя.

- В месте, к которому сможет подъехать тачка.

- Рядом с берёзой или ольхой. Это не обязательно, но пышные кроны этих деревьев могут прикрыть яму от палящего солнца. Плодовые и хвойные деревья же будут не лучшими соседями для компостной ямы. Во время перегнивания в почву могут попасть вредные вещества, которые им навредят.

Какие отходы можно отправлять в компостную яму?

Тут сложно. С одной стороны, отходы должны быть разнообразными. С другой – далеко не всё можно отправлять в компостную яму, а ограничения есть даже для органики. Что можно:

- Здоровые растения без корней, семян и цветков. Это может быть кукуруза или ботва от морковки и свёклы, если вы решили проредить грядки.

- Овощи, фрукты и ягоды, а также съедобные грибы и всевозможные очистки: хвостики от клубники, попки от огурцов, кожуру от картофеля.

- Чайную или кофейную заварку.

- Солому и сено.

- Измельчённую бумагу: салфетки, бумажные пакеты, картон. Если в компост отправляется газета, то все иллюстрации должны быть чёрно-белыми.

- Древесную золу (она может остаться после растопки бани или после жарки шашлыка на мангале).

- Сухой навоз травоядных животных (коровки например).

- Яичную скорлупу.

- Скошенную траву, ветки, опилки, щепки и кору деревьев.

Что и почему нельзя закладывать?

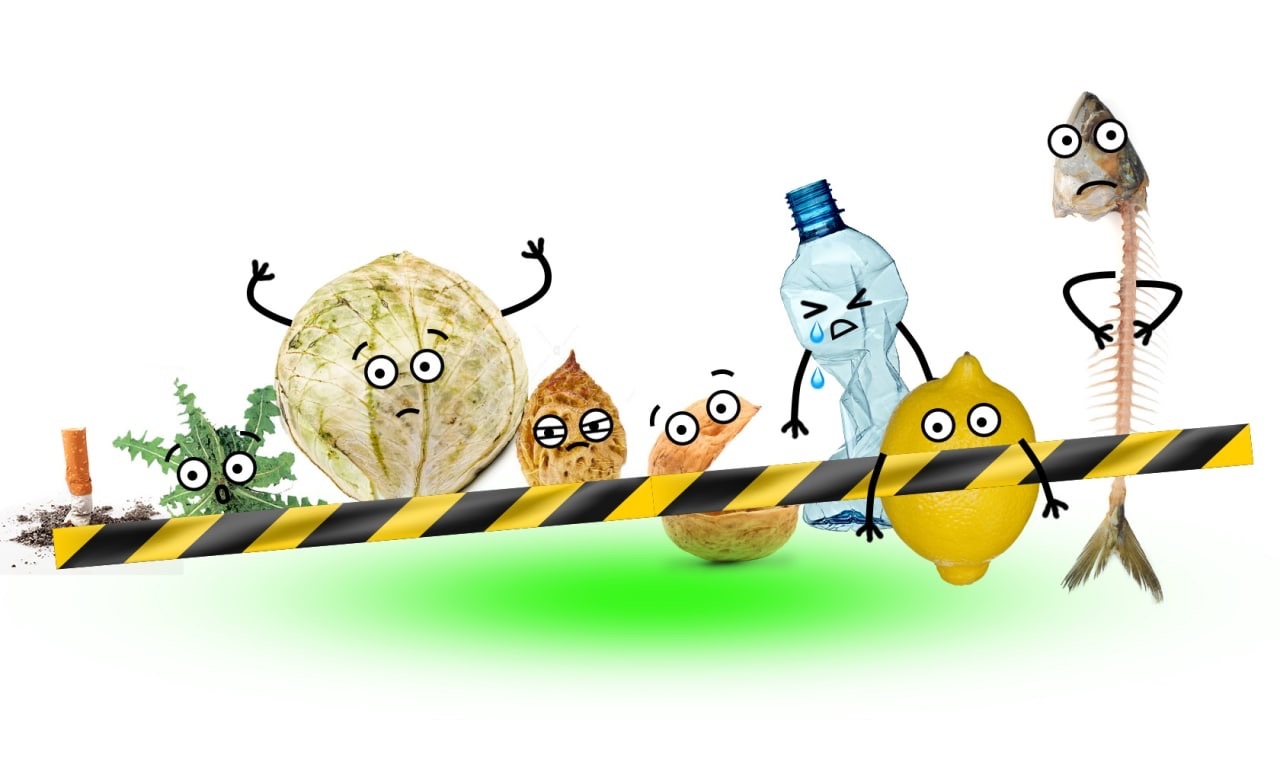

Чтобы компост получился чистым и богатым полезными веществами, не стоит закладывать в яму:

- Больные растения и сорняки. Первые могут заразить компост и будущий урожай, а сорняки могут снова прижиться.

- Неорганические материалы (бутылки, пакеты, одежду и так далее). Разложение таких вещей займёт сотни лет, да и никаких полезных веществ в них и в помине нет.

- Пепел или известь. Они сделают компост слишком щёлочным.

- Окурки, растворители, краски и бензин. Все они – источник ядовитых веществ для почвы и растений.

- Ботву паслёновых: томатов, картофеля, перца и баклажанов. Для её полного разложения потребуется не год и даже не два – куковать над ямой придётся очень долго. Более того, ботва может заразить компост спорами смертоносных грибков. Если такой грунт попадёт на грядки, то вы останетесь без огурчиков.

- Косточки от фруктов и ягод (слив, абрикосов, алычи, черешни). Быстро приготовить компост с косточками не получится, так как они разлагаются год или полтора. А вместе со сливами и абрикосами в грунт могут попасть вредоносные червячки.

- Скорлупу орехов. Здесь такая же проблема, как и с косточками.

- Цитрусы. Они долго перегнивают, а кислота может убить микроорганизмы и червей.

- Остатки от мясных продуктов и рыбы, а также молочку. Они провоцируют появление неприятного запаха. Ещё ими могут заинтересоваться крысы, которых не захочет увидеть ни один дачник (да же?).

- Экскременты домашних животных (например кошек). Они могут быть заражены яйцами паразитов.

- Капусту. Её гниение всегда сопровождается очень сильной вонью.

Как ухаживать за компостной ямой?

Да, это обязательно.

1) Компост раз в две недели нужно перетряхивать вилами и смачивать водой. Это обеспечит его кислородом и влагой. Смачивать – из лейки. Уровень влажности можно проверить нехитрым способом: сжать кусочек компоста в руке (перчатки наденьте). Из него должно выйти несколько капель воды. Если из кулака прям потекла вода, вы что-то увлеклись со смачиванием компоста. Подсушить его можно, добавив ещё отходов или опилок.

2) Отходы стоит чередовать со свежими и перемешивать между собой.

3) Можно накрыть компостик плёнкой для парникового эффекта.

4) Если на компостной яме появились сорняки, то их нужно убрать.

5) К разлагающейся массе рекомендуется добавлять червей: компостных, старателей, рыболовных или калифорнийских (написать гид по червям? :)).

6) Чтобы сделать компост более качественным, можно использовать минеральные удобрения и ускорители процессов гниения.

Как избавиться от неприятного запаха?

Если все процессы в компостной яме протекают нормально, то неприятного запаха быть не должно. Вонь – это какая-то проблема:

1) Если стало попахивать тухлыми яйцами, то компосту не хватает кислорода. Хорошо перемешайте вилами всё содержимое ямы, положите сверху солому, и вонь исчезнет через пару дней. Лопату лучше не брать, чтобы не повредить червей.

2) При избыточном количестве азота появляется резкий запах аммиака. Избавиться от него можно с помощью двух-трёх вёдер опилок. Компост нужно вилами перемешать с опилками, тогда яма перестанет источать зловоние. Купить их можно в строительном магазине, зоомагазине или найти в интернете. Некоторые отдают опилки вообще бесплатно на сайтах объявлений.

А что делать, если над ямой начнут кружить мухи?

Чтобы над компостной ямой не кружил рой назойливых мух, нужно пересыпать отходы сеном, опилками или торфом. Сено с торфом можно также купить в магазине или с рук. Добавлять их необходимо после каждого ведра отходов, а слой должен быть порядка двух-трёх сантиметров. Лучше всего оставить мешок с сеном или торфом рядом с ямой.

Если на борьбу с мухами тратиться вы не хотите, то есть и другие способы. Насекомые откладывают яйца в верхний слой компоста. Его нужно снять лопатой и положить в самый низ ямы, где личинки мух погибнут от высокой температуры. Обычно кладка умирает при 40-50 градусах, при этом температура компоста может достигать 70 градусов. Саму яму стоит закрыть крышкой, плёнкой или фанерой.

Источник

Газпром кузнеца Давыдова попахивает навозом

Вы здесь

Сельский житель из Липецкой области навострился добывать «голубое топливо» из коровьих лепешек

На берегу пруда в селе Вышнее Большое убого торчат пеньки срубленных деревьев: едва наступают холода, местные жители хватаются за топоры. А семья Давыдовых уже пять лет отапливает свой дом почти дармовым газом. «Голубое топливо» она добывает на собственном подворье. Но не из подземного месторождения, а из. ямы с навозом! За сырьем далеко ходить не надо. Давыдовы, как все в округе, держат корову, бычка, свиноматок. Без живности в деревне нынче пропадешь: колхоз здешний почил в бозе. Много чего на селе недостает, а вот, пардон, дерьма — навалом. Кузнец Юрий Давыдов нашел отходам замечательное применение — соорудил биогазовую установку.

— У моего мужика руки золотые, — не нахвалится жена Людмила Петровна.

Живут Давыдовы в вычурном двухэтажном строении, сразу бросающемся в глаза на фоне неприметных изб. По вечерам все семейство не на печке греется, а собирается у камина.

Энергетическую проблему Давыдов решил так. Вырыл большую яму. Уложил в нее огромные бетонные кольца: сам отливал! Накрыл ее железным колоколом весом в тонну. Трубы в сторону от агрегата отвел. А потом собрал у всех соседей навоз, заполнил пахучей массой установку и стал ждать. Соседи поначалу подумали, что он спятил.

— За раз надо пять тонн говна, — безо всяких там словесных изысков, по-простецки, описывает мне технологический процесс Людмила Петровна. — Уже через несколько дней купол начинает наполняться газом. Летом, когда жарко, дело быстрее идет, зимой чуть помедленнее. Если газ не стравливать, может здорово рвануть! Один раз я замешкалась, так купол из-под земли на полтора метра вышел.

Давыдовы сначала собственным газом баньку отапливали, еду на нем поросятам варили, а потом и в дом его провели. Шестилетний сынишка Славка бегает зимой по комнатам в шортиках и босиком: тепло!

— Юрка мой — сам себе Газпром, — улыбается его жинка. Слух об удивительной установке разнесся далеко за пределы села Вышнее Большое. Местный Левша свое ноу-хау в секрете не держит:

— А что тут хитрого? Не мною замечено, что навоз выделяет метан.

Юрий — самоучка. Никто его кузнечному делу и прочим премудростям не учил. В молодости вел он в школе уроки труда, будущая жена Людмила была его ученицей.

— Он опять что-нибудь удумал, непоседа, — шепнула мне напоследок Людмила Петровна. — Двор перекопал. Вроде теперь свет из ветра получать собирается.

Светлана ТУРЬЯЛАЙ.

(Наш соб. корр.).

Липецкая область.

Фото автора и Александра ЕЛЕЦКИХ.

На снимке: Липецкий умелец и его «мини-завод».

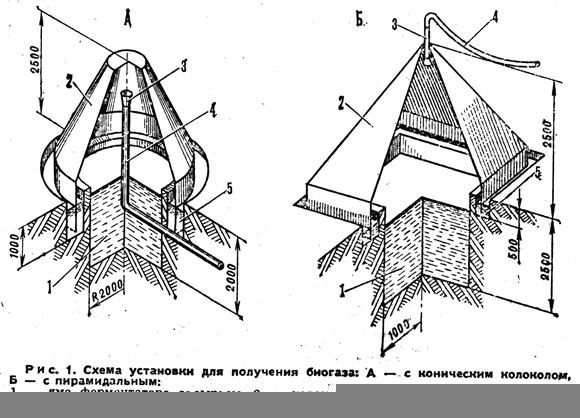

На снимке: Чертеж биогазовой установки

СДЕЛАЙ САМ

Получение газа в домашних условиях

Смешать 1,5 тонны коровьего навоза и 3,5 тонны сгнившей листвы, ботвы и прочих отходов.

Добавить в смесь воды до 60 — 70 процентов влажности.

Заложить смесь в яму и с помощью змеевика разогреть до 35 градусов. Дальше смесь начнет бродить и без доступа воздуха сама разогревается до 70 градусов.

Время производства газа из навоза — две недели.

Чтобы купол под давлением газа не слетел с ямы, к нему с помощью тросов необходимо прикрепить противовес.

В день установка вырабатывает до 40 кубометров «голубого топлива». Пяти тонн смеси ей хватает на шесть месяцев.

Газета Комсомольская правда от 18 ноября 2000 года.

С сайта www.anastasia.ru

Биогаз. И греет и варит

ЧТО ТАКОЕ БИОГА3?

В последнее время все большее внимание привлекают нетрадиционные с технической точки зрения источники энергии: солнечное излучение, морские приливы и волны и многое другое. Некоторые из них например, ветер — находили широкое применение и в прошлом, а сегодня переживают второе рождение. Одним из «забытых» видов сырья является и биогаз, использовавшийся еще в Древнем Китае и вновь «открытый»в наше время.

Что же такое биогаз! Этим термином обозначают газообразный продукт, получаемый в результате анаэробной, то есть происходящей без доступа воздуха, ферментации (перепревания) органических веществ самого разного происхождения. В любом крестьянском хозяйстве «в течение года собирается значительное количество навоза, ботвы растений, различных отходов. Обычно после разложения их используют как органическое удобрение. Однако мало кто знает, какое количество биогаза и тепла выделяется при ферментации. А ведь эта энергия тоже может сослужить хорошую службу сельским житепям.

Биогаз — смесь газов. Его основные компоненты: метан (CH4 — 55—70% н углекислый газ (СО2] — 28—43%, в также в очень малых количествах другие газы, например — сероводород [H2S].

В среднем 1 кг органического вещества, биологически разложимого на 70%, производит 0,18 кг метана, 0,32 кг углекислого газа, 0,2 кг воды м 0,3 кг неразложимого остатка.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО БИОГАЗА

Поскольку разложение органических отходов происходит за счет деятельности определенных типов бактерий, существенное влияние на него оказывает окружающая среда. Так, количество вырабатываемого газа в значительной степени згвисит от температуры: чем теплее, тем выше скорость и степень ферментации органического сырье. Именно поэтому, вероятно, первые установки для получения биогаза появились в странах с теплым климатом. Однако применение надежной теплоизоляции, а иногда и подогретой воды позволяет освоить строительство генераторов биогаза в районах, где температура зимой опускается до —20°. Существуют определенные требования и к сырью: оно должно быть подходящим для развития бактерий, содержать биологически разлагающееся органическое вещество и в в бльшом количестве воду (90—94%). Желательно, чтобы среда была нейтральной и без веществ, мешающих действию бактерий: например, мыла, стиральных порошков, антибиотиков.

Для получения биогаза можно использовать растительные и хозяйственные отходы, навоз, сточные воды и т. п. В процессе ферментации жид¬кость в резервуаре имеет тенденцию к разделению на три фракции. Верхняя — корка, образованная из крупных частиц, увлекаемых поднимающимися пузырьками газа, через некоторое время может стать достаточно твердой и будет мешать выделению биогаза. В средней части ферментатора скапливается жидкость, а нижняя, грязеобразная фракция выпадает в осадок.

Бактерии наиболее активны в средней зоне. Поэтому содержимое резервуара необходимо периодически перемешивать — хотя бы один раз в сутки, а желательно — до шести раз. Перемешивание может осуществляться с помощью механических приспособлений, гидравлическими средствами (рециркуляция под действием насоса;, под напором пневматической системы (частичная рециркуляция биогаза) или с помощью различных методов самоперемешивания.

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОГАЗА

В Румынии генераторы биогаза получили широкое распространение. Одна из первых индивидуальных установок (рис. 1А) была введена в эксплуатацию еще в декабре 1982 года. С тех пор она успешно обеспечивает газом три соседствующие семьи, имеющие каждая по обычной газовой плите с тремя конфорками и духовкой.

Ферментатор находится в яме диаметром около 4 м и глубиной 2 м (объем примерно 25 м3), выложенной изнутри кровельным железом, сваренным дважды: сначала электрической сваркой, а затем, для надежности, газовой. Для антикоррозионной защиты внутренняя поверхность резервуара покрыта смолой. Снаружи верхней кромки ферментатора сделана кольцевая канавка из бетона глубиной примерно 1 м, выполняющая функцию гидрозатвора; в этой канавке, заполненной водой, скользит вертикальная часть колокола, закрывающего резервуар. Колокол высотой около 2,5 м — из листовой двухмиллиметровой стали. В верхней его части и собирается газ.

Автор этого проекта выбрал вариант собирания газа в отличие от других установок с помощью трубы, находящейся внутри ферментатора и имею¬щей три подземных ответвления — к трем хозяйствам. Кроме того, вода в канавке гидрозатвора проточная, что предотвращает обледенение а зимнее время.

Ферментатор загружается примерно 12 м3 свежего навоза, поверх которого выливается коровья моча (без добавления воды). Генератор начинает работать через 7 дней после наполнения.

Похожую компоновку имеет еще одна установка (рис. 1Б). Ее ферментатор сделан в яме, имеющей квадратное поперечное сечение размерами 2х2 и глубиной примерно 2,5 м. Яма облицована железобетонными плитами толщиной 10—12 см, оштукатурена цементом и покрыта для герметичности смопой. Канавка гидрозатвора глубиной около 50 см также бетонная, колокол сварен из кровельного железа и может на четырех «ушках» свободно скользить по четырем вертикальным направляющим, установленным на бетонном резервуаре. Высота колокола примерно 3 м, из которых 0,5 м погружено в канавку.

При первом наполнении в ферментзтор было загружено 8 м3 свежего коровьего навоза, а сверху залито примерно 400 л коровьей мочи. Через 7— 3 дней установка уже полностью обеспечивала владельцев газом.

Аналогичную конструкцию имеет и генератор биогаза, рассчитанный на прием 6 м3 смешанного навоза (от коров, овец и свиней]. Этого оказалось достаточно, чтобы обеспечить нормальную работу газовой плиты с тремя конфорками и духовкой.

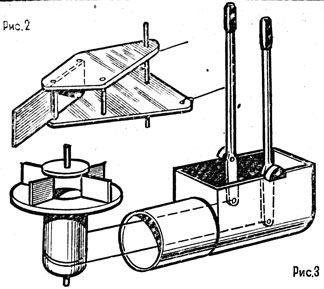

Еще одна установка отличается любопытной конструктивной деталью: ря-10м с ферментатором уложены присоединенные к нему с помощью Т-образного шланга три большие тракторные омеры, соединенные и между собой рис. 2). В Ночное время, когда биогаз не используется и накапливается под колоколом, возникает опасность, что последний из-за избыточного давления опрокинется. Резиновый резервуар служит дополнительной емкостью. Ферментатора размером 2х2х1,5 м вполне достаточно для работы двух горелок, а при увеличении полезного обёъма установки до 1 м3 можно получить количество биогаза, достаточное и для обогрева жилища. Особенность этого варианта установки — устройство колокола 0 138 см и высотой 150 см из прорезиненного полотна, применяемого для изготовления надувных лодок. Ферментатор представляет собой металлический резервуар 0 140Х300 см и имеет объем 4,7 м3. Колокол вводится в находящийся в ферментаторе навоз на глубину не менее 30 см для обеспечения гидравлического заслона выходу биогаза в атмосферу. В верх ней части разбухающего резервуара предусмотрен кран, соединенный со шлангом; по нему газ поступает к газовой плите с тремя конфорками и колонке для нагрева воды. Чтобы обеспечить оптимальные условия для работы ферментатора, навоз смешивается с горячей водой. Наилучшие результаты установка показала при влажности сырья 90% и температуре 30—35°.

Для обогрева ферментатора используется и эффект теплицы. Над ем костью сооружается металлический каркас, который покрывают полиэтиленовой пленкой: при неблагоприятных

погодных условиях она сохраняет теп¬ло и позволяет заметно ускорить процесс разложения сырья.

В Румынии генераторы биогаза используются и в государственных или кооперативных хозяйствах. Вот один из них. Он имеет два ферментатора ем¬костью по 200 м3, закрытых каркасом с полиэтиленовой пленкой (рис. 3). Зимой навоз обогревается горячей водой. Производительность установки составляет 300—480 м3 газа в день. Такого количества вполне хватает для обеспечения всех потребностей местного агропромышленного комплекса.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Как уже отмечалось, решающую роль в развитии процесса ферментации играет температура: нагрев сырья с 15° до 20° может вдвое увеличить . производство Энергоносителя. Поэтому часть генератора-торов имеет специальную систему подогрева сырья, однако большинство установок не оборудовано ею, они используют лишь тепло, выделяемое в процесса самого разложения органических веществ.

Одним из важнейших условий нормальной работы ферментатора является наличие надежной теплоизоляции. Кроме того, необходимо свести к минимуму потери тепла при очистке и наполнении бункера ферментатора.

Необходимо помнить также о необходимости обеспечения биохимического равновесия. Иногда темпы производства бактериями кислот выше, чем темпы их потребления бактериями второй группы. В этом случае кислотность массы растет, а выработка биогаза снижается. Положение может быть исправлено либо уменьшением ежедневной порции сырья, либо увеличением его растворимости (по возможности, горячей водой), либо, наконец, добавкой нейтрализующего вещества — например известкового молока, стиральной или питьевой соды.

Производство биогаза может уменьшиться за счет нарушения соотношения между углеродом и азотом. В этом случае в ферментатор вводят вещества, содержащие азот, — мочу или в небольшом количестве соли аммония, используемые обычно в качестве химических удобрений (50—100 г на 1 м3 сырья).

Следует помнить, что высокая влажность и наличие сероводорода (содержание которого в биогазе может достигать 0,5%) стимулируют повышенную коррозию металлических частей установки. Поэтому состояние всех остальных элементов ферментатора следует регулярно контролировать и в местах повреждений тщательно защищать: лучше всего свинцовым суриком — в один или два слоя, а затем еще двумя слоями любой масляной краски.

В качестве трубопровода для транспортировки биогаза от выпускного патрубка в верхней части колокола установки до потребителя могут использоваться как трубы (металлические или пластмассовые), так и резиновые шланги. Их желательно вести в глубокой траншее, чтобы исключить разрывы из-за замерзания зимой конденсировавшейся воды. Если же транспортировка газа с помощью шланга осуществляется по воздуху, то для отвода конденсата необходимо специальное устройство. Самая простая схема такого приспособления представляет собой U-образную трубку, присоединенную к шлангу в самой нижней его точке (рис. 4). Длина свободной ветви трубки (х) должна быть больше, чем выраженное в миллиметрах водяного столба давление биогаза. По мере то¬го как в трубку стекает конденсат из трубопровода, вода выливается через ее свободный конец без утечки газа.

В верхней части колокола целесообразно также предусмотреть патрубок для установки манометра, чтобы по величине давления судить о количестве накопленного биогаза.

Опыт эксплуатации установок показал, что использование в качестве сырья смеси разных органических веществ дает больше биогаза, чем при загрузке ферментатора одним из компонентов. Влажность сырья рекомендуется немного уменьшать зимой (до 88—90%) и повышать летом (92—94%). Вода, которую используют для разбавления, должна быть теплой (желательно 35—40°). Сырье подается порциями, по крайней мере один раз в сутки. После первой загрузки ферментатора нередко сначала вырабатывается биогаз, который содержит более 60% углекислого газа и поэтому не горит. Этот газ удаляют в атмосферу, и через 1 —3 дня установка начнет функционировать нормально.

По материалам журнала «Техниум», СРР

ЕЩЁ РАЗ про БИОГАЗ

Редакция получила много писем по публикации «Биогаз: и греет, и варит» (см. «М-К» Н9 1 за 1987 год), подготовленном по материалам румынского журнала «Техниум». Читателей привлекла как сама тема, так и описываемые в статье конструкции. Многие интересуются деталями устройств биоустановок, спрашивают, как изготовить отдельные узлы. Дополнительные разъяснения и рекомендации возможных решений элементов конструкций дает наш консультант инженер П. Зак.

* * *

У читателей прежде всего возникает вопрос о согласовании имеющихся потребностей с размерами установки. Так многие и пишут размер доме, скажем, 5Х6 м (или объем, например, 150 м3) семья — 4 человека, надо обогреваться и кухню обеспечить, каких размеров требуется установка7

Имеющийся опыт свидетельствует, что в среднем на отопление дома площадью 40—50 м2 и четырехконфорочную плиту необходимо в час 3,0—3,5 м3 биогаза При оборудовании местной системы обогрева можно использовать широко применяемый автоматический отопительный газовый водонагреватель АОГВ-11, 3-3-У

Важный фактор, определяющий интенсивность газообразования, — температура процесса Не следует забывать, что в статье «Биогаз и греет, и варит» описан опыт, относящийся к стране с достаточно мягким климатом Видимо, для более суровых климатических условий подогрев нужнее, возможно, даже и в установившемся процессе А если подогрев предусматривать, то представляется целесообразным использовать его как эффективный регулирующий фактор, за счет которого можно увеличить газообразование в несколько раз (Об еще одном управляющее факторе — перемешивании — скажем далее )

Теперь, учитывая совместное влияние названных факторов на мощность установки, можно дать некоторые рекомендации

При выборе размеров ферментатора можно ориентироваться на варианты, приведенные в прошлой публикации, с учетом более сурового климата стоит добавить в установку нагревательный элемент, например, в виде змеевиков Подобная эксплуатация сразу позволит выявить влияние нагрева на производительность устройства. Для систематизации доводочных работ рекомендуется завести тетрадь (не полагаясь на память) и записывать все изменения — как вводимые, так и получаемые Практика показывает, что каждые 10° дополнительного нагрева биомассы удваивают выход газа с 1 м3 ферментатора

Вот некоторые данные для тех, кто собирается заняться проектированием установки. Из 1 т сырья получается 80— 100 м2 газа Его теплотворная способность примерно 5500— 6000 ккал/м3. Для сравнения бытовой газ не намного калорийнее — всего 7000 ккал/м 3

Теперь о биологии процесса Метанопроизводящие бактерии имеются в самом сырье Культуры их развиваются в ферментаторе до трех недель, пока масса не начнет выделять газ При использовании готовой «закваски» из предыдущей порции из уже работающего ферментатора срок начала выработки газа сокращается примерно до недели

Метанопроизводящие бактерии разделяются на три группы. Психрофильные эффективно работают в диапазоне+5.+20° При дальнейшем повышении температуры развиваются мезофильные бактерии, их рабочий диапазон +30 +42° А при еще более высокой температуре проявляется действие уже термофильных бактерий, которые работают в очень узком диапазоне +54 +56°

Большое число вопросов относится к конструкции установки, в первую очередь — созданию возможности периодической дозаправки сырья и перемешивания биомассы без разгерметизации колокола Прежде всего нужно сказать, что беспрерывную выработку газа можно получить путем дублирования установок С двумя ферментаторами при по¬очередной их перезаправке удается обойтись без усложнения конструкции

Поэтому будущему создателю установки для производства биогаза следует сравнить, применительно к своим возможностям, три схемы простейшая с периодической пере¬заправкой, спаренные простейшие, с поочередной перезаправкой, со специальным устройством, обеспечивающим непрерывную подачу газа

Выбирая третью схему, надо иметь в виду, что для работы ферментатора требуется не только дозаправка сырь-ем, но и удаление отходов

В последней схеме дозаправка сырья и удаление отходов не равнозначны по периодичности Так, удаление отходов можно совмещать с остановкой процесса на чистку и ревизию системы Что же касается дозаправки, то она делается чаще и осущестеляется проще ежедневно снизу убирается ‘/10 объема и сверху добавляется столько же свежего био-сырья

Один из возможных путей дозаправки ферментатора без потери газа основан на так называемом принципе сообщающихся сосудов. Для этого рядом с ямой ферментатора устраивается небольшая заправочная емкость, соединенная с ней трубопроводом, расположенным ниже уровня жидкости (рис 1) Трубопровод делается из куска керамической канализационной или асбоцементной трубы, которая вмуровывается в стенки емкостей Такая система сама по себе является жидкостным затвором газа Повысить эффективность подачи концентрата можно с помощью вставной воронки-бункера (рис. la). Проталкивать гущу через трубопровод можно и простейшим сетчатым поршнем. Одновременно он используется и в качестве заслонки, препятствующей самоперемешизанию биомассы между обеими емкостями.

Много вопросов вызывает необходимость периодического перемешивания биомассы. Как выполнять эту операцию без разгерметизации? Не все знают о возможности ее самоперемешивания. Вспомним эффект конвекции: его можно наблюдать в комнате, когда какая-нибудь пушинка оказывается над батареей отопления, плывет вверх, опускается у противоположной стены и снова увлекается воздушным потоком к батарее. Этот эффект тепловой циркуляции среды нетрудно получить и в ферментаторе, если разместить в нижней его части подогревательные трубы (змеевик), сместив их к одному краю; конвекция обеспечит самоперемешивание. В начавшемся процессе газообразования к этому добавится эффект подъема газовых пузырьков а зоне, находящейся над подогревателем.

Несложно сделать и механический перемешиватель биомассы. Особенно целесообразен он в местности с мягким климатом, где отпадает необходимость в использовании подогрева. Как показывает практика, лучше это предусмотреть заранее. Ведь если система сама выйдет на подогрев, то зачем тогда, спрашивается, тратить энергию на перемешивание. Кроме того, вовсе не обязательно перемешивать массу непрерывно. Можно делать это периодически, например, утром и вечером. Стоит даже превратить эту операцию в дополнительную, регулировочную. Для этого достаточно следить за положением колокола: как только он опустится к нижнему уровню (малый запас газа), надо перемешать биомассу — и выделение газа тотчас же увеличится.

Простейшую мешалку несложно изготовить в виде крыльчатки с приводом гибкими связями через тот же сифонный трубопровод (рис. 3). При этом нет необходимости в непрерывном вращении в одну сторону. Если мешалка имеет радиальные лопасти, достаточно качательных движений. Можно ограничиться и одной лопастью (рис. 2). Вообще здесь простор для собственных решений. В качестве тяг лучше использовать негниющие материалы, например, изолированный электропровод или капроновый (хлоридный) шнур, про¬дающийся в хозяйственных магазинах как бельевой.

Существует и проблема устойчивости колокола. Читатели, внимательно изучившие материал «Биогаз: и греет, и варит», уже подметили, что если схемы, изображенные на рисунке 1, осуществить, не дорабатывая конструкцию, то колокол может потерять равновесие сразу, как всплывет: либо опрокинется, либо заклинит. На рисунке 3 в той же публикации не случайно предусмотрена направляющая труба для колокола, но подобная установка сложнее для домашнего изготовления.

На рисунке мы показываем схему уравновешивания колокола с двумя блоками (рис. 4а) и противовесом и вариант «журавль» (рис. 46). Погрешность, получающаяся за счет нестрого вертикального перемещения точки подвески колокола на «журавле» (по дуге окружности), пренебрежима в связи со значительным превышением плеча рычага над хо-дом коромысла.

Такая система уравновешивания колокола выгодна еще и тем, что ее можно использовать в качестве подъемного устройства при ревизии и очистке ферментатора. Учитывая это, нетрудно дополнить конструкцию некоторыми вспомогательными элементами: блоки лучше расположить на повторной стреле (ведь только приподнять колокол, чтобы работать под ним, категорически не разрешается — «НЕ СТОЙ. ПОД ГРУЗОМ!»). Стоит сделать поворотной и опору коромысла «журавля», а противовес наборным, как на складских весах. Но если в вашей местности моро¬зов не бывает, предусмотрите противовес в виде емкости, заполненной водой.

Самое же серьезное затруднение, стоящее на пути самодельщика, — изготовление колокола. Оцинкованное кровельное железо позволяет придать ему нужную форму простыми средствами, к тому же он будет нетяжелым. Но недолговечность такого материала при быстрой коррозии в условиях агрессивной среды заставляет искать другие варианты. Поэтому мы настоятельно советуем присмотреться к доступному металлолому. Старые емкости, например, от нефтепродуктов, будучи обрезанными, могут оказаться очень подходящим полуфабрикатом, как по форме (обычно с приварными сферическими днищами), так и по толщине листового материала: от 2 до 5 мм.

Видимо, ходовыми размерами колокола будут 0- 1—3 м и такая же высота. Если «бочка» окажется меньше, стоит подумать, делать ли большой колокол или взять два по¬меньше (например, 0 1,5 м), заодно вернувшись к варианту спаренных простейших установок.

У некоторых читателей возник вопрос об определении давления газа. Видимо, они не обратили внимания на очевидное: как только колокол всплывет — сила давления газа достигла величины массы колокола. Поясним это на при¬мере. При диаметре юбки колокола 2 м площадь ее сечения составит S=яR2=3,14X1=3,14 м2= 31 400 см2. При толщине стенки колокола 5 мм и высоте 2 м вес его состазит около 500 кг. Допустим, что фактический вес колокола ра¬вен 470 кг. Тогда колокол всплывет при давлении газа 0,15 ати. (В системе СИ масса М=470 кг, сила веса G= =4700 Н, давление газа р=4700 : 31 400=0,15 Н/см^ =0,15 ати).

По мере подъема колокола давление почти не изменится, его повышение будет происходить только за счет вытеснения объема жидкости, равного всплывшей части стенок колокола.

Отмечая невысокое давление газа, видим, что его (в случае необходимости) можно повысить простым способом:

установить на колоколе дополнительный груз, расположив его пониже, для лучшего равновесия колокола.

Несколько любопытных примеров для сравнения. Давление газа в городской сети находится в пределах 200—300 мм вод. ст., а допускаемое — до 600 мм вод. ст. В нашей же системе это давление должно быть также предельным. Естественно, возникает вопрос: разве личное подворье способно дать биосырья в достаточном количестве? Конечно же, нет. Наши рекомендации относятся в первую очередь к кооперативным животноводческим хозяйствам, получающим с каждым днем все большее развитие. Кроме того, резервы, и немалые кроются в колхозах и совхозах: иногда возле животноводческих ферм скапливается значительное количество навоза, который никак не используется. Местные жители могли бы его утилизировать, а затем уже вывозить на поля. Ведь отработанное сырье из ферментатора практически не теряет свою ценность как удобрение. Налицо двойная экономическая выгода.

В заключение вновь обращаемся к читателям с просьбой делиться своим опытом в конструировании и эксплуатации биогазовых установок.

Источник