Гранулометрический состав

Гранулометри́ческий соста́в (механический состав, почвенная текстура) — относительное содержание в почве, горной породе или искусственной смеси частиц различных размеров независимо от их химического или минералогического состава. Гранулометрический состав является важным физическим параметром, от которого зависят многие аспекты существования и функционирования почвы, в том числе плодородие.

Гранулометрический состав [1] — содержание в почве механических элементов, объединенных по фракции.

Содержание

Фракции частиц при гранулометрическом анализе почв

В почвах и породах могут находиться частицы диаметром как менее 0,001 мм, так и более нескольких сантиметров. Для подробного анализа весь возможный диапазон размеров делят на участки, называемые фракциями. Единой классификации частиц не существует.

Исторически первая классификация фракций предложена А. Аттербергом в 1912 и была основана на изучении физических свойств монофракциальных смесей. Их анализ показал резкие качественные различия, в частности, в липкости при достижении размеров 0,002, 0,02 и 0,2 мм.

Шкала Аттерберга легла в основу более новых зарубежных классификаций. В СССР и России была принята несколько иная классификация Н. А. Качинского.

| Шкала Качинского | |

|---|---|

| Граничные значения, мм | Название фракции |

| до 0,001 | Ил |

| 0,001—0,005 | Мелкая пыль |

| 0,005—0,01 | Средняя пыль |

| 0,01—0,05 | Крупная пыль |

| 0,05—0,25 | Тонкий песок |

| 0,25—0,5 | Средний песок |

| 0,5—1 | Крупный песок |

Вместе с этими в классификации Качинского выделяются фракции физического песка и физической глины, соответственно, крупнее и мельче 0,01 мм. 1—3 мм — фракция гравия, крупнее 3 мм — каменистая часть почвы.

Классификации почв по гранулометрическому составу

В настоящее время получили распространение два основных принципа построения классификаций:

- На основании содержания физической глины с учётом доминирующей фракции и типа почвообразования. Разработана Н.А. Качинским и принята в России и в некоторых других странах.

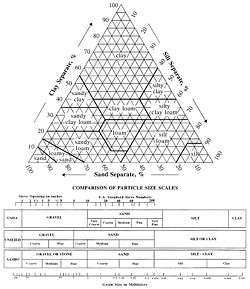

- На основании относительного содержания фракций песка, пыли и глины по Аттербергу. Международная классификация, классификации общества почвоведов (SSSA) и общества агрономов (ASSA) США. Для определения названия почвы используют треугольник Ферре.

Однозначного перехода от одной классификации к другой не существует, однако используя кумулятивную кривую выражения результатов гранулометрического состава можно назвать почву по обеим классификациям.

Влияние гранулометрического состава на свойства почв и пород

Гранулометрический состав определяет многие физические свойства и водно-воздушный режим почв, а также химические, физико-химические и биологические свойства.

Меньший диаметр частиц означает большую удельную поверхность, а это, в свою очередь — большие величины ёмкости катионного обмена, водоудерживающей способности, лучшую агрегированность, но меньшую порозность. Тяжёлые почвы могут иметь проблемы с воздухосодержанием, лёгкие — с водным режимом.

Разные фракции обычно представлены различными минералами. Так, в крупных преобладает кварц, в мелких — каолинит, монтмориллонит. По фракциям различается способность образовывать с гумусом органоминеральные соединения.

Методы определения (гранулометрия)

- Ситовой гранулометрический анализ — этот метод применяется для определения гранулометрического

состава песчаных и супесчаных почв.Разделение материала на гранулометрические фракции производится при помощи стандартного набора сит с последующим взвешиванием выделенных фракций.

Способы выражения

При определении гранулометрического состава почв выявляется процентное содержание фракций механических элементов. Например, почва содержит 23,4% физической глины.

Влияние гранулометрического состава на продуктивность растений

Продуктивность растений на почвах различного гранулометрического состава может существенно различаться, что объясняется различием в свойствах почв. Оптимальный гранулометрический состав зависит от условий влагообеспеченности и технологии возделывания. В засушливых условиях низкий запас влаги в лёгких почвах (супесях и песках) и слабый капиллярный подъём приводят к существенному снижению урожайности. В условиях хорошего и избыточного увлажнения такие почвы лучше аэрируются и растения на них чувствуют себя лучше. Низкий запас элементов питания в лёгких почвах можно легко устранить при внесении удобрений, которые имеют высокую эффективность на таких почвах вследствие малой буферности.

См. также

- Микроагрегатный состав

- Агрегатный состав

Примечания

- ↑ ГОСТ 27593-88(2005). ПОЧВЫ. Термины и определения. УДК 001.4:502.3:631.6.02:004.354

Wikimedia Foundation . 2010 .

Полезное

Смотреть что такое «Гранулометрический состав» в других словарях:

Гранулометрический состав — (a. granulometric composition; н. Kornverteilung; ф. composition granulometrique, granulometrie; и. composicion granulometrica, granulometria) распределение зёрен (кусков) по крупности в массивах г. п., горной массе, почве или… … Геологическая энциклопедия

гранулометрический состав — Количественное распределение частиц пробы в зависимости от их размера, выражается в процентах массы, прошедшей или оставшейся на выбранных ситах, по отношению ко всей массе пробы. [ГОСТ Р 50724.3 94] Тематики ферросплавы … Справочник технического переводчика

гранулометрический состав — Содержание в горной породе или почве зерен разного размера, выраженное в процентах от массы или количества зерен исследованного образца … Словарь по географии

гранулометрический состав — 4.2.43 гранулометрический состав (particle size distribution): Распределение твердого топлива из бытовых отходов на фракции по размеру частиц. Источник: ГОСТ Р 54235 2010: Топливо твердое из бытовых отходов. Термины и определения оригинал … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

гранулометрический состав — granuliometrinė sudėtis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Procentinis skirtingų matmenų dalelių kiekis birioje medžiagoje. atitikmenys: angl. fractional composition; granulometric composition vok. Kornaufbau, m;… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

гранулометрический состав — granuliometrinė sudėtis statusas T sritis chemija apibrėžtis Procentinis skirtingų matmenų dalelių kiekis birioje medžiagoje. atitikmenys: angl. fractional composition; grading; granulometric composition rus. гранулометрический состав;… … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

гранулометрический состав — granuliometrinė sudėtis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. fractional composition; granulometric composition vok. Kornaufbau, m; Korngrößenverteilung, f; Kornzusammensetzung, f rus. гранулометрический состав, m; фракционный состав, m… … Fizikos terminų žodynas

гранулометрический состав — granuliometrinė sudėtis statusas Aprobuotas sritis statyba apibrėžtis Įvairių medžiagų (grunto, nešmenų, skaldos ir t. t.) įvairaus dydžio dalelių masių procentai tirtame bandinyje, prilyginant jo masę 100%. atitikmenys: angl. grading; grain size … Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Гранулометрический состав — ситовой состав, зерновой состав количественное распределение частиц в пробе в зависимости от размера, выраженное в % по массе продукта, прошедшего через сито (набор сит) или оставшегося на каждом сите (наборе сит) … Энциклопедический словарь по металлургии

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ — ситовой состав, зерновой состав количественное распределение частиц в пробе в зависимости от размера, выраженного в % по массе продукта, прошедшего через сито (набор сит) или оставшегося на каждом сите (наборе сит) … Металлургический словарь

Источник

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВ

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЧВ

Подавляющая часть почв, исключая примитивные и слаборазвитые почвы на скальных породах и некоторые специфические типы почв преимущественно в горных районах, формируется на рыхлых отложениях, которые являются продуктами выветривания, т. е. разрушения, преобразования и переотложения исходных плотных пород, и представляют собой смесь минеральных частиц различной крупности, называемых механическими элементами.

При этом соотношение частиц разного размера может быть весьма различным в зависимости от характера исходной породы, направления (типа), интенсивности и длительности выветривания, определяя тот или иной гранулометрический (механический) состав отложений или элювия породы и соответственно, формирующихся на них почв.

Гранулометрическим (механическим) составом почвы называется массовое соотношение (относительное содержание в процентах) в ее составе твердых частиц (механических элементов) разной крупности, выделяемых в пределах непрерывного ряда определенных условных групп крупности (гранулометрических фракций).

Гранулометрический состав почв в значительной степени унаследован от соответствующих почвообразующих (материнских) горных пород и в своих основных чертах мало меняется в процессе почвообразования.

При почвообразовании на плотных скальных горных породах протекающее одновременно с ним выветривание приводит к физическому дроблению породы на механические элементы разной крупности. Гранулометрический состав продуктов выветривания (элювия) плотных пород тесно связан с их минералогическим составом: кислые, богатые кварцем породы дают при выветривании много крупнодисперсного песчаного материала; элювий основных, богатых легковыветривающимися минералами пород обогащен тонкодисперсными глинистыми частицами. Элювий известняков, мергелей обычно имеет глинистый состав.

В почвах механические элементы не только наследуются от исходной материнской породы, хотя основная их часть имеет именно такое происхождение, но образуются и в процессе почвообразования. Поэтому механические элементы почв могут быть минеральными, органическими или органоминеральными. Соответственно почвенные механические элементы могут быть первичными (унаследованными) либо вторичными (новообразованными).

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ ПО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОМУ СОСТАВУ

Существует несколько классификационных схем для определения гранулометрического состава почв и грунтов в зависимости от соотношения фракций механических элементов. В советском почвоведении принята разработанная Н. М. Сибирцевым и впоследствии уточненная Н. А. Качинским очень удобная для пользования классификация почв по гранулометрическому составу, основанная на соотношении физической глины и физического песка.

«Легкими» называются почвы, в гранулометрическом составе которых преобладают крупные фракции. К легким относятся песчаные и супесчаные почвы.

«Тяжелые» почвы характеризуются преобладанием в их составе тонких фракций, особенно ила. К тяжелым относятся тяжелосуглинистые и глинистые почвы.

В грунтоведении и инженерной геологии широко используется классификация, предложенная В. В. Охотиным, в которой учитывается соотношение трех фракций: глины (

Определение гранулометрического состава почв в полевых условиях (по Н.А. Качинскому)

| Гранулометрический тип почв | Свойства скатываемого комка |

| 0 – песок, непластичный | скатать комок или шнур не получается |

| 1 – супесь, очень слабопластичная | почва скатывается в непрочный шарик, но не скатывается в шнур |

| 2 – легкий суглинок, слабопластичный | почва скатывается в короткие толстые цилиндрики, колбаски, которые растрескиваются при сгибании |

| 3 – средний суглинок, среднепластичный | почва скатывается в шнур диаметром 2-3мм, который легко ломается при дальнейшем скатывании или растрескивается при сгибании |

| 4 – суглинок тяжелый, очень пластичный | почва скатывается в тонкий, меньше 2мм в диаметре шнур, который надламывается при сгибании его в кольцо диаметром 2-3см |

| 5 – глина, высокопластичная | почва скатывается в длинный, тонкий, меньше 2мм шнур, который сгибается в кольцо диаметром 2-3см без нарушения его цельности |

Точное определение гранулометрического состава почвы – очень трудоемкий процесс. В полевых условиях для этих целей используется “метод скатывания” Н.А. Качинского, основанный на оценке механических качеств почвенной массы при увлажнении ее до тестообразной консистенции.

ОБЩАЯ СХЕМА ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

Почвообразовательный процесс, или почвообразование, — это сложный природный процесс образования почв из слагающих земную поверхность горных пород, их развития, функционирования и эволюции под воздействием комплекса факторов почвообразования в природных или антропогенных экосистемах Земли.

Почвообразование начинается с момента поселения живых организмов на скальных породах или на продуктах их выветривания и переотложения — водноаккумулятивных (флювиальных), гляциальных, эоловых, гравитационных наносах.

На первых стадиях процесса на скальных горных породах, магматических или осадочных, первичный почвообразовательный процесс по существу совпадает с выветриванием, и формирующаяся на плотной скальной породе почва физически совмещена с корой выветривания. В дальнейшем на более зрелых стадиях развития земной поверхности выветривание и почвообразование разделяются в пространстве и времени, а почва формируется лишь в самой верхней зоне коры выветривания горных пород, часто после ее образования или переотложения. При этом надо иметь в виду, что в абиотический период развития земной поверхности в далеком геологическом прошлом Земли выветривание протекало без почвообразования и на земной поверхности существовали коры выветривания, но не было почв.

Почва — это результат новообразования специфического биокосного природного тела, отличающегося от коры выветривания наличием гумуса, характеристической морфологией иерархической структурой, глобальными функциями.

Рухляк выветривания, оставшийся на месте своего образования (элювий породы) либо переотложенный водными либо ветровыми потоками или силой гравитации, служит благоприятным субстратом для поселения низшей и высшей растительности и связанной с нею фауны и, соответственно, для интенсивного развития почвообразования.

В процессе почвообразования каждая почва проходит ряд последовательных стадий, направление, длительность и интенсивность которых определяются конкретным комплексом факторов почвообразования и их эволюцией в каждой точке земной поверхности.

1. Стадия начального почвообразования (на скальных горных породах она носит название первичного почвообразования) обычно весьма длительна, поскольку свойства почвенного тела, характерные для развитых почв, еще не сформировались, мала мощность охватываемого почвообразованием субстрата, медленно происходит аккумуляция элементов почвенного плодородия, профиль лишь в слабой степени дифференцируется на генетические горизонты.

2. Начальное почвообразование сменяется стадией развития почвы, которая протекает с нарастающей интенсивностью, охватывая все большую толщу почвообразующей породы вплоть до формирования зрелой почвы с характерным для нее профилем и комплексом свойств. К концу этой стадии процесс постепенно замедляется, вернее, приходит к некоторому равновесному состоянию, определяемому комплексом факторов почвообразования и внутренних почвенных свойств.

3. При этом достигается третья стадия, стадия равновесия — климаксное состояние, длящееся неопределенно долго. В климаксном состоянии поддерживается более или менее постоянное динамическое равновесие почвы со средой, т. е. с существующим комплексом факторов почвообразования.

4. На каком-то этапе климаксная стадия сменяется эволюцией почвы в результате саморазвития экосистемы, в которую она входит в качестве одного из компонентов, либо в результате изменения одного или нескольких факторов почвообразования — климата, растительности, характера грунтового увлажнения, под влиянием распашки территории, орошения или осушения и т. д. Стадия эволюции почвы может быть сопоставлена со стадиями развития и ведет к какому-то новому климаксному состоянию. При этом образуется новая почва с новым профилем и новым комплексом свойств.

Примеры эволюции одних типов почв в другие многочисленны и хорошо изучены: формирование луговых почв из болотных при обсыхании территории или каштановых почв и черноземов из луговых при остепнении; переход солончака в солонец при рассолении; оподзоливание буроземов; заболачивание автоморфных почв и т. д.

Эволюция почвы может идти в разных направлениях: по пути нарастания мощности почвы или по пути ее уменьшения, по пути засоления почвы или ее рассоления, по пути деградации почвенного плодородия или его нарастания. Все это определяется конкретными природными ситуациями.

Очередной этап эволюции — это новая почва или ее новое устойчивое состояние, которые в свою очередь сменяются новыми эволюционными циклами.

Развитие и эволюция почв и почвенного покрова в целом на земной поверхности протекает не случайно, а в соответствии с общей историей ландшафтов, определяемой глобальными геологическими процессами, в частности глобальными климатическими, тектоническими и морфоструктурными процессами. Тектонические поднятия и опускания, широкомасштабные подвижки земной коры, глобальные изменения климата, континентальные оледенения служат мощными факторами эволюции почв.

ВОЗРАСТ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ПОЧВ

Современные почвы — это продукт длительной и сложной геологической истории земной поверхности.

Рассматривая абсолютный возраст современных почв, необходимо принять во внимание геологический возраст в разных точках земной поверхности, который колеблется в широких пределах, практически от нуля до многих миллионов лет.

Нулевой возраст имеют поверхности суши, только что освободившиеся от покрывающей их воды, как, например, прибрежные территории в Прикаспии или Приаралье (в результате морской регрессии) либо искусственно осушаемые земли в дельтах рек (плавни Дуная, Кубани) или по морским побережьям при создании польдеров. Нулевой возраст имеют поверхности, создаваемые лавовыми или пепловыми покровами современных вулканических извержений. Наконец, нулевой возраст имеют создаваемые человеком свежие срезы пород при горных или строительных работах, карьеры и насыпи.

На морских террасах, для которых точно известен их геологический возраст, четко прослеживается возрастная последовательность формирования почв — хронокатена, связанная с постепенным обсыханием и относительным поднятием территории, причем четко прослеживается стадийность почвообразования от гидроаккумулятивного через гидроморфное, мезогидроморфное и палеогидроморфное к неоавтоморфному.

Возраст почвенного покрова равнин северного полушария соответствует концу последнего материкового оледенения где-то около 10 тыс. лет назад. Соответственно возраст черноземов Русской равнины составляет 8—10 тыс. лет, а возраст подзолов Скандинавии — 5—6 тыс. лет.

Возраст почв эрозионных равнин Африки, где в течение последнего геологического периода не было существенных катастрофических смен, за исключением района Рифтовой долины и вулканических нагорий, насчитывает миллионы лет. Такой же большой возраст имеет почвенный покров денудационных равнин Австралии, плато Юго-Восточной Азии и Южной Америки, хотя возраст почв речных долин здесь значительно моложе, особенно в дельтах рек.

Для определения абсолютного возраста почв и, соответственно, скорости почвообразования в почвоведении используются разнообразные подходы и методы. Наиболее надежной является, конечно, точная историческая датировка начала почвообразования, использовавшаяся еще В. В. Докучаевым для определения возраста почвы, образовавшейся на стенах Староладожской крепости. Однако такие возможности встречаются довольно редко и являются исключениями, да и не дают представления о возрасте природных почв.

Широко использовался метод определения возраста почвы по соотношению изотопов 14С:12С в почвенном гумусе.

С абсолютным возрастом почв связан и их относительный возраст, т. е. степень развития почвенного профиля.

Понятие об относительном возрасте почв, хотя и не является строго определенным и вызывает многочисленные научные дискуссии по каждому конкретному случаю, является весьма важным в генетике почв.

Источник