Почва на вилке: что такое хороший дренаж и как добиться его на участке

Будучи постоянными читателями статей про сад и огород на нашем портале AGRO XXI, вы, безусловно, видели постоянные упоминания про некий «хороший дренаж», чье наличие так важно для процветания культур. Давайте попробуем разобраться, а что же подразумевается под этим понятием?

Если вы полагаете, что выражение «хороший дренаж огородной почвы» означает просто высокую пропускную способность земли (быстро фильтровать влагу), это не совсем правильно.

На самом деле, хороший дренаж служит гарантией того, что почва на участке содержит достаточно воды для обеспечения потребностей растений.

Почва представляет собой маленький фракции неорганических частиц, которые со временем разрушаются под действием осадков, процессов оттаивания и замерзания и так далее.

По преимущественному размеру этих частниц и происходит классификация. Если больше крупных частиц – песка – почва, соответственно, песчаная. Больше частниц среднего размера – она илистая. Самые мелкие частицы – глина, и если соотношение глины больше ко всем остальным, почва глинистая. Исходя из этого, определяются и дренажные качества грунта.

Почвенный тест «на колбасу»

Возьмите пару-тройку крупных горстей почвы и удалите самые крупные частицы, такие как палки и камни.

Всыпьте воду в тазик, добавьте воды и перемешивайте, пока почва не станет коагулированной массой.

Сверните массу в форму колбаски.

Попробуйте согнуть колбасу в круг.

Песчаная почва сразу разрушится. Вы сможете увидеть отдельные крупинки. Глинистая почва легко склеивается и приобретает тусклые блеск. Илистые почвы, которые встречаются редко, имеют «мыльную» текстуру.

Песчаные почвы — минусы и плюсы

Быстро дренируемые песчаные почвы технически имеют хороший дренаж, так как стремительно пропускают воду.

Но, с точки зрения растений (и огородника), такая способность не является благом: весь этот быстрый дренаж означает, что питательные вещества вымываются, а без регулярного полива культуры погибнут от обезвоживания.

Песчаную почву легко обнаружить на ощупь и без «колбасного» теста с водой. Она имеет шероховатую текстуру, и если горсть песчаной почвы просто сжать в ладони, она легко развалится, когда вы снова откроете руку.

Песок — это, прежде всего, мелкие кусочки эродированных камней. Частицы являются твердыми и не имеют карманов, где вода и питательные вещества могут удержаться. А поскольку песчаной почве не хватает как воды, так и питательных веществ, растениеводство становится очень рискованным. Но опять же, не обязательно. Много зависит от выбранной культуры.

Корнеплоды — суперзвезды песчаных почв. Вдохновленные жаждой, растения с длинными стержневыми корнями, такие как морковь и пастернак, идеально подходят для того, чтобы проникать в более влажную почву, которая лежит на несколько сантиметров ниже поверхности.

Для раннего старта сезона песчаная почва — это плюс. Разогреваясь и быстро высыхая, вы добьетесь успеха с посевами ранней зелени, скажем, салата.

У картофеля, как правило, не бывает парши в кислых песчаных почвах, но это влаголюбивые растения, требующие частого, но дозированного полива.

Кстати, для справки. Именно из-за меньшего риска болезней такие культуры, как салат, клубника, перец, кукуруза, кабачки, цуккини и помидоры выращиваются в коммерческих целях на песчаных почвах.

Глинистые почвы

При правильном уходе довольно успешно удерживают воду. Однако, при высыхании могут покрываться толстой коркой, создавая непроницаемую среду для доступа воздуха к корневой системе растений. И в этом случае, в дальнейшем воды смывается с поверхности таким же образом, как с тротуаров и асфальтированных дорог.

Глинистую почву любят фруктовые деревья, астры, бергамот.

Илистые

Почвы, склонные к заиливанию, как правило, отличаются избыточным содержанием влаги, что следует учитывать при выборе растений.

Например, кресс-салат и ирисы обожают илистые почвы, а для других культур, таких как помидоры или картофель, подобный грунт вреден, провоцируя риск грибных болезней.

Суглинок

Лучший тип почвы для овощных культур – суглинок. Он содержит идеальное количество компонентов, включая песок, ил и глину.

Можно ли создать суглинок у себя на огороде, если не посчастливилось стать обладателем участка с суглинистой почвой?

Два основных совета по созданию суглинка

Первое. Адекватный компост для хорошего дренажа.

Ключ к улучшению проблемной почвы состоит в том, чтобы ежегодно вносить компост в достаточном количестве для активизации биологической жизни в почве в пограничных слоях между недавно внесенным компостом и вашей старой садовой почвой.

Вам нужно добавлять, как минимум, 5-10 см компоста в год. Не обязательно закапывать его глубоко в грунт. Компост работает и при поверхностном размещении. Дождь и корни растений поспособствуют с заделкой, что вы увидите собственными глазами.

Когда вы покрываете грядку компостом, почва становится насыщенно черного цвета. Затем, в течение нескольких месяцев, все это «черное золото» исчезает, как будто земля «съедает» органику. Значит, пришло время добавить еще немного компоста или иной органики (перепревший навоз, зеленый навоз (покровные культуры).

Второе. Приобретение «супер-вилки» бродфорк и физкульт минутка два раза в год.

К сожалению, в огородах даже с суглинком проливной дождь, случайные засухи и периоды пара (например, зимой) приводят к уплотнению почвы, что препятствует хорошему дренажу. Без активно растущих корней растений почва более склонна оседать под весом снега и воздействием сильного ветра.

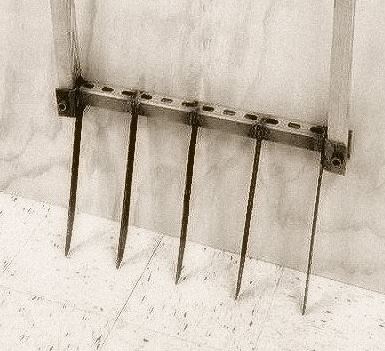

Таким образом, в дополнение к компосту нужен еще один инструмент для аэрации. Вы слышали о бродфорке? Это устройство в виде широкой вилки, которое открывает почву, не переворачивая ее.

Вставляя зубья в землю, вы создаете дренажные отверстия для аэрации, разбивая уплотнения под землей.

В отличие от мотоблока, который также используется для разрушения уплотнения почвы путем смешивания всех уровней почвы (но повреждает дождевых червей при перекопке), широкая вилка оставляет структуру почвы на месте. Бродфорк не смешивает верхние и нижние слои, тем самым, сохраняя сложившуюся микробиологическую систему. Помните, магия здоровой почвы заключается в том, что почвенные бактерии, насекомые и черви проживают в комфортных условиях, а элементы почвы сбалансированы.

Но вернемся к чудо-вилке. Широкое основание особенно пригодится в случае с глинистой почвой, так как вы можете встать на вилку, заглубив зубцы максимально.

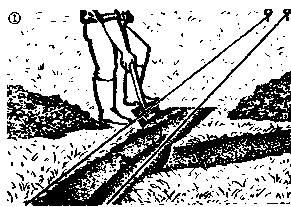

Затем вы откидываете зубцы назад так, чтобы получился угол наклона 45-60 градусов по отношению к почве. Вам не надо разрезать грунт, а приподнять его, как вы поднимаете еду с тарелки вилкой только в гораздо большем масштабе.

Не следует ходить по земле после обработки бродфорком. А применяется метод раз или два в год, ранней весной и/или поздней осенью.

Бродфорк можно купить или сделать самостоятельно, если вы, конечно, обладаете талантом конструктора садовых инструментов и наличием металлолома.

Инструмент прослужит долго, возможно, достанется внукам по наследству, так что покупку можно считать выгодной инвестицией.

В продаже можно найти разные варианты с различиями в ширине вилки и размером лезвия / зубца. Например, вилка может быть шириной 50 или 70 см. Глубина зубца или лезвия будет составлять от 25 до 40 см соответственно.

Более длинные зубцы подходят для обработки более рыхлых почв, если почва тяжелая лучше выбрать зубцы с меньшей длинной.

По отзывам, работать бродфорком проще, чем мотыгой, и уж точно менее травматично для почвенных организмов.

Локальный суглинок

Стильные приподнятые грядки, заботящиеся не только о качестве почвы, но и о спине огородника, отличный вариант для создания суглинка локально.

1. Если имеете дело с глинистой почвой, добавляйте в приподнятые грядки крупный речной песок и мульчу из состаренной сосновой коры. Срезки из состаренной сосны являются основным компонентом современных коммерческих органических почвосмесей и часто используются в качестве кондиционера для осветления тяжелых почв. Они впитывают влагу, а затем медленно высвобождают ее по мере высыхания земли. Мелкие частицы коры улучшают циркуляцию воздуха и доставку кислорода к корням растений.

2. Если у вас песчаная почва, внимание! При внесении органики следите за уровнем соли!

В то время как компост и перепревший навоз являются лучшим способом исправления песчаной почвы, они содержат большое количество соли, которая может оставаться в почве и наносить ущерб растениям при чрезмерном накоплении. Сначала сделайте почвенный тест. Много соли? Берите компост только на растительной основе, так он содержат самые низкие уровни соли.

3. Не оставляйте приподнятые грядки под паром. После сбора урожая грядку нужно обновить перед посадкой следующего урожая. Предпочтительно высадить «зеленые навозные» азотфиксирующие или фитосанитарные культуры: бобовые, гречиху, горчицу или вику. Покровные культуры убираются до того, как они пойдут на самосев, и заделываются в грядку.

Источник

Дренирование

Важным мероприятием по подготовке почвы является дренирование или осушение земельного участка. Эта операция проводится с целью регулирования водного режима на участке, отвода лишней влаги и близко подходящих к поверхности грунтовых вод или понижения их уровня. Дренирование осуществляется с помощью системы открытых канав и дренажных труб (дрен), уложенных под землей и представляющих собой искусственный водоток. Вода из дренажной сети выводится за пределы осушаемого участка.

Самым дешевым способом осушения участка являются открытые дренажные канавы, вырытые для отведения излишков воды с культивируемого участка в дренажный колодец,

ручей или находящийся поблизости водоем. Открытые дренажные канавы имеют неоспоримое преимущество на ровном низинном участке, где трудно создать определенный угол уклона местности (так называемый угол падения), необходимый для оттока воды по дренажным трубам. Собранная в открытые канавы излишняя вода с осушаемого участка поступает в водосборник или попросту постепенно испаряется.

Если местность пологая или участок расположен на склоне холма, канаву выкапывают в самой верхней точке участка поперек склона. Это необходимо для понижения уровня грунтовых вод и предотвращения насыщения ими нижних слоев почвы. Для перехвата и сбора воды, стекающей с самого склона, у его подножия выкапывают еще одну канаву, параллельную первой, расположенной на вершине. Этим можно ограничиться, но рекомендуется соединять верхнюю и нижнюю канавы дополнительной канавой или подземной дренажной трубой. Вода будет собираться в нижней канаве и из нее поступать в дренажный колодец или ручей.

Открытые канавы на небольшом участке есть смысл выкопать вручную без привлечения тяжелой техники, сделав их глубиной 1—1,3 м. Чтобы стенки канав не осыпались, их нужно сделать под углом 20—30°, в глинистых почвах стенки канав можно сделать даже более крутыми, так как глинистые почвы меньше осыпаются.

Канавы необходимо поддерживать в чистом состоянии, смотреть, чтобы они не забивались мусором и камнями, которые могут задерживать ток воды. Канавы также необходимо периодически очищать от сорняков и вырастающего в них подлеска.

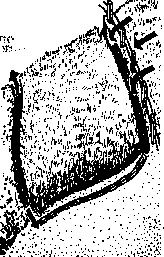

Открытые дренажные канавы на склонах

На местности с выраженным уклоном делают открытые дренажные канавы поперек склона. Одну канаву выкапывают на его вершине, вторую — ниже, параллельно первой для перехвата стекающей воды. Обе канавы рекомендуется соединить дополнительной открытой канавой или подземной дренажной трубой

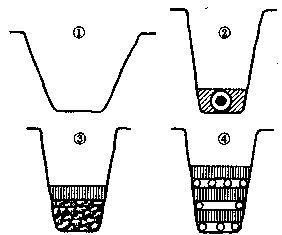

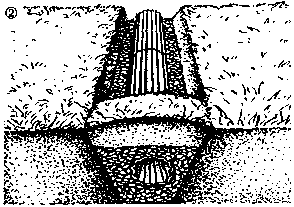

Водный режим на участке может регулироваться при помощи открытых канав (1), проведенных под землей труб (2) и подземных дрен (3 и 4)

Дренирование участка можно также осуществлять при помощи подземных дренажных

труб. Трубы могут быть короткими керамическими, бетонными или длинными пластмассовыми, их укладывают в траншеи, предназначенные для сбора и оттока излишней воды. Пластмассовые трубы достаточно эластичны, поэтому при необходимости их можно изогнуть и придать необходимое направление. Трубы укладывают стык в стык, «елочкой», чтобы они плотно примыкали друг к другу, но не соединяют между собой, избыточная вода могла просочиться в просвет между трубами. Диаметр центральной трубы должен составлять не менее 10 см, диаметр боковых, идущих к главной, дренажных труб — 7—8 см. Частота расположения боковых труб относительно центральной варьируется в зависимости от структуры почвы: на тяжелых глинистых участках их укладывают чаще, с интервалом 4—5 м, на суглинке с интервалом 7 м, на песчаной почве расстояние между боковыми трубами может доходить до 10—12 м. Боковые трубы присоединяют к центральной под углом 60—70°. Этот угол должен обеспечить беспрепятственный переток воды из боковых труб в центральную с последующим ее отводом. Траншеи для укладки труб выкапывают глубиной не более 1 м и шириной не более 0,5 м. При выкапывании земли желательно верхний слой почвы и подпочвенные, менее плодородные слои не перемешивать: верхний слой почвы снять и отложить в сторону, почву с глубины следует выбирать и складывать отдельно. Для обеспечения необходимого угла естественного тока воды нужно задать определенный уклон, под которым будут залегать трубы. Когда траншеи подготовлены, на дно насыпают крупный гравий, щебенку или битый кир-

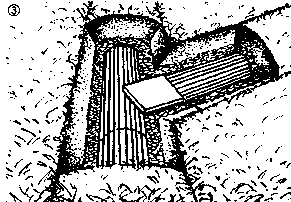

Прокладка подземных дренажных труб

1. Траншеи для укладки дренажных труб выкапывают глубиной не более 1 м, создавая необходимый для тока воды уклон. Боковые траншеи располагают по конфигурации «ёлочка» под углом 60—70° по отношению к основной.

2. Дно траншеи засыпают слоем гравия на 5—7 см, укладывают трубы и снова засыпают гравием, чтобы трубы были помещены в своеобразную муфту. Сверху по гравию распределяют слой земли.

3 — Боковые трубы, примыкающие к основной, укладывают вплотную к ней, но жестко не присо единяют. Место стыка накрывают плиткой, для предотвращения засорения просвета между трубами падающей землей или камешками

пич слоем 5—7 см, укладывают трубы, начиная с центральной, сверху засыпают гравием или щебнем так, чтобы труба оказалась, как в муфте. По верху насыпанного гравия распределяют снятый верхний слой земли и разравнивают. Выбранную с глубины подпочвенную землю убирают. Для предотвращения засорения почвой или камнями места присоединения труб прикрывают платками. Имея подземные дренажные системы, необходимо соблюдать осторожность при обработке почвы, следить за глубиной перекопки и культивации, чтобы не повредить трубы, что может привести к заболачиванию почвы.

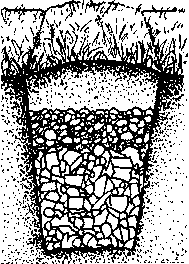

На небольших участках, где негде разместить открытые канавы или провести подземные дренажные трубы, можно использовать так называемый кирпичный дренаж. Для этого через весь участок выкапывают траншею, направленную к дренажному колодцу. Глубина траншеи может быть в пределах от 60 см до 1 м. Необходимо задать уклон, способствующий току воду, как и в случае с подземными дренажными трубами, иначе вода будет застаиваться. Подготовленную траншею наполовину заполняют битым кирпичом или бутовым камнем, сверху засыпают слоем гравия или щебня, затем засыпают землей и разравнивают. Таким образом, получается заполненная пористым материалом траншея, по которой вода может просачиваться в пространства между частицами кирпича и гравия и стекать в дренажный колодец. Такой кирпичный дренаж в состоянии обеспечить достаточно эффективный отвод воды со средних размеров участка. Воду, поступающую с участка по системе открытых канав, подземных труб или кирпичного дренажа, необходимо куда-то отводить. Это может быть ручей, небольшой водоем, овраг

» Подготовленную траншею глубиной не более 1 м, выкопанную

в направлении к дренажному: колодцу,

заполнить до половины битым

кирпичом или , бутовым

камнем, сверху засыпать

гравием. и покрыть слоем земли

или впадина на местности. Но если такого удобного естественного водосборника для стока воды нет, необходимо создать дренажный колодец, присоединенный к общей дренажной системе. Для этого следует выкопать яму в среднем глубиной не менее 1,5—2 м и диаметром 1—2 м. Если необходимо осушать участок значительного размера, объем ямы под дренажный колодец должен быть увеличен пропорционально площади участка, иначе колодец не справится с количеством поступающей в него воды. Для укрепления и предотвращения осыпания стенок дренажного колодца, их укрепляют кирпичами. Не рекомендуется скреплять кирпичи между собой цементным раствором, чтобы вода могла свободно просачиваться сквозь просветы между кирпичами. Это создаст более естественный ток воды и предотвратит заболачивание. Колодец засыпают битым кирпичом, крупным щебнем или бутовым камнем так, чтобы до верха оставалось пространство 40—50 см. Сверху для предотвращения заиливания распределяют слой гигроскопичного торфа толщиной 20—30 см, засыпают землей и укладывают дерн.

Выбор культур и места посадки

Выбор места посадки как в узком, так и в широком смысле этого понятия, во многом определяет развитие растений, их способность к росту, цветению и плодоношению. В широком смысле под местом посадки понимают климатические условия той местности, где закладывается сад.

Климат как выработанный многолетний режим погоды является одной из основных характеристик любой местности. Климат определяется поступлением солнечной радиации, процессами циркуляции воздушных масс, направлением господствующих ветров, среднегодовой нормой выпадения осадков, характером подстилающей поверхности и зависит от широты и высоты местности, близости к морскому побережью, особенностей рельефа и размещения местности на возвышенности или в котловине. В течение года в определенном регионе формируются постоянно повторяющиеся средние величины температур воздуха и почвы, атмосферного давления, продолжительности солнечного облучения, складываются господствующие направления ветров, и весь комплекс данных показателей с той или иной степенью точности повторяется год за годом. От перечисленных показателей климата зависит вегетационный период растений. Под вегетационным периодом понимают период года, в течение которого по метеорологическим условиям возможен процесс вегетации растений. В условиях умеренного климата вегетационный период приблизительно соответствует отрезку времени от последних весенних до первых сильных предзимних заморозков. Для жизнеспособности и развития растения в определенной местности необходимо, чтобы его жизненный цикл был согласован с периодической сменой климатических явлений, наблюдающейся там. Растение приживается и развивается в определенной местности только в том случае, если его вегетационный период используется полностью от климатической весны до осени без риска повреждения растения при неизбежном наступлении холодного периода. Таким образом, ритм вегетации растений должен быть согласован с климатическим ритмом. Если наблюдается несоответствие вегетационного ритма растения со сменой климатических условий в течение сезона, оно страдает, отстает в развитии, не реализует своих возможностей, например не цветет или не плодоносит и в конечном итоге может погибнуть. При переносе растения в не подходящий для него климат возникает несовпадение его вегетационного ритма с климатическим, оно слишком поздно трогается в рост, медленно развивается, не успев окрепнуть, повреждается первыми морозами. Или, наоборот, растение преждевременно вступает в фазу роста и подвергается воздействию поздних весенних заморозков, при раннем начале вегетации раньше наступает окончание процесса развития и растение не полностью использует климатически благоприятное время. Решающую роль для определения пригодности растения для той или иной местности играет продолжительность периода вегетации в данных климатических условиях. Продолжительность периода вегетации определяется как количество дней в году с температурой выше 5 °С, то есть температурой, которая считается эффективной для роста растений. На территории России выделяют различные климатические зоны, от тех, где период вегетации составляет 150 дней в году и меньше, до тех, где рост растений протекает беспрерывно. В зонах с коротким периодом вегетации скорость роста является ключевым фактором, определяющим устойчивость к неблагоприятным внешним условиям. Растения должны закончить свой годичный цикл развития при оптимальной температуре. Поэтому в этих зонах выращивают сорта овощных и плодовых культур, характеризующиеся коротким сроком созревания, поздним цветением и ранним плодоношением. В то же время при культивировании, например, плодовых деревьев, для которых в зимнее время характерен период покоя, в зонах с продолжительным периодом вегетации у растений наблюдают круглогодичный рост, что ухудшает качество плодоношения.

Безусловно, растения обладают внутренними ресурсами, позволяющими им приспособиться к условиям окружающей среды. Так называемые фитогормоны выполняют роль посредников между наследственно закрепленной функциональной программой растения и климатическими факторами, они помогают растению приспособиться к условиям внешней среды, координируя его жизненные функции (рост и развитие, усвоение питательных веществ, водный обмен) в соответствии с неблагоприятными для растения климатическими факторами. Однако такое приспособление растения к неприемлемым для него условиям окружающей среды всегда отрицательно сказывается на его росте и плодоношении, даже не погибая, растение проигрывает в развитии.

О растениях, которые будут расти в определенном климате, принято говорить, что они являются устойчивыми к неблагоприятным условиям данной местности. Зимостойкость зависит от морозоустойчивости и адаптации к существующей сезонной смене погодных условий. Так, растения, зимостойкие в субтропических районах, не являются таковыми в более северных широтах и, следовательно, нуждаются в защите. И наоборот, субарктические растения, привыкшие к коротким вегетационным периодам и длительному состоянию покоя, не смогут расти в районах с повышенной температурой.

Существует три основные разновидности климата: морской, континентальный и умеренный. Морской климат наблюдается на участках суши, прилегающих к морям и океанам, и характеризуется высокой влажностью воздуха, большим количеством атмосферных осадков, малой годовой и незначительной суточной изменчивостью показателей температуры. В регионах с морским климатом не наблюдается экстремальных температурных режимов, лето жаркое, но высокие летние температуры смягчаются влажностью воздуха и обильными осадками, зимы теплые, переход между временами года сглаженный. Континентальный климат господствует на внутренних территориях материка в отдалении от морей и океанов, где наблюдается преобладание воздушных масс континентального происхождения и в противоположность морскому отличается резкими изменениями показателей температур в течение года, значительными суточными колебаниями температуры воздуха, пониженной влажностью воздуха, небольшим количеством осадков и в целом изменчивостью и нестабильностью всех этих показателей. Смена времен года обычно бывает достаточно резкой, зима морозной с низким атмосферным давлением, лето жарким и часто засушливым. Умеренный климат представляет собой переходный тип между морским и континентальным климатом, без экстремальных показателей последнего и характеризуется четкой сезонной ритмичностью показателей температур, средней влажностью воздуха, достаточно мягкой сменой времен года, умеренной зимой и нежарким летом.

Внутри каждого из основных типов климата существуют еще переходные региональные или местные разновидности климата. Так, например, высота местности над уровнем моря или особенности рельефа могут определять местные климатические различия, которые могут быть весьма существенными. Основным фактором, смягчающим климат, является приближенность местности к морскому побережью. По сравнению с континентальными в прибрежных районах теплее зимой и холоднее летом. В гористых местностях обычно наблюдаются более низкие температуры и значительные осадки. Иногда встречаются территории на подветренной стороне или защищенные от дождя возвышенностью, где выпадает мало осадков. Подветренная сторона обычно находится к востоку от возвышенности, выступающей преградой на пути преобладающих западных ветров. Высота местности над уровнем моря играет важную роль в формировании климата. Чем выше расположено место, тем почва холоднее. При подъеме на каждые 75 м над уровнем моря температура понижается в среднем на 0,6 °С. В летнее время этот фактор не имеет существенного значения, однако весной приводит к более позднему началу вегетационного периода. К особым климатическим зонам, в которых наблюдается особое удачное сочетание показателей температуры, влажности, господствующих ветров, относятся, например, зоны, пригодные для виноградарства или возделывания других культур с особыми требованиями. Если подобрать для сада культуры, требования которых полностью соответствуют сложившимся в данном регионе климатическим условиям, это обеспечит их хорошую приживаемость, успешное развитие, плодоношение, устойчивость к заболеваниям и нетребовательность к уходу. Безусловно, можно разводить и растения с повышенными относитель-

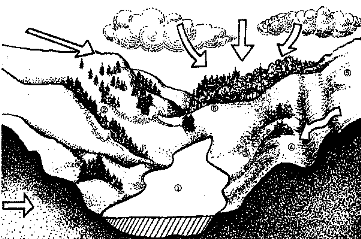

Особенности местного климата формируют такие факторы, как высота над уровнем моря, рельеф местности, близость к воде, направление господствующего ветра и некоторые другие.

1. Водная гладь озера создает более мягкий климат на берегу и повышенную влажность.

2. Склон ориентирован на север и при определенном угле высоты солнца в течение года получает меньше тепла и солнечных лучей.

3. Южный склон обращен к солнцу и потому не испытывает недостатка в солнечном тепле.

В низинах часты заморозки за счет скопления там холодного воздуха, стекающего по холму, особенно высока их вероятность в ночное время суток.

На вершине холма температура воздуха выше в среднем на 1—1°С по отношению к температуре воздуха на участке у подножия возвышенности. Лесной массив, располагающийся поперек направления господствующего ветра защищает поле от ветра, снижая его силу и предотвращая возможный ущерб

но климатических показателей требованиями, но потребуется ряд усилий для создания им надлежащих условий.

Кроме определяющих климатических условий региона для успешного выращивания растений очень важен микроклимат в саду который вы можете в определенной степени формировать сами.

Источник