§ 24. Зональные типы почв

Кто открыл закономерности широтной смены почв? Какие зональные типы почв вам уже известны?

Зональные типы почв

Процессы почвообразования во многом зависят от климатических условий местности. Но климат закономерно сменяется в направлении с севера на юг. Очевидно, что в этом же направлении должна происходить и смена почв. Впервые это доказал русский учёный В.В. Докучаев более 100 лет назад. Им было установлено наличие зональных типов почв, которые закономерно сменяют друг друга с севера на юг.

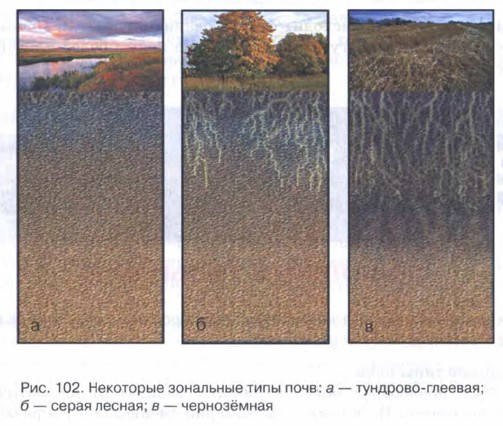

Главными зональными типами почв на территории России являются тундрово-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, чернозёмные, каштановые и серо-бурые почвы (рис. 102). Они соответствуют главным природным зонам нашей страны.

Тундрово-глеевые почвы образуются в условиях холодного и влажного субарктического климата. Они маломощны, их толщина не превышает нескольких сантиметров. Почвы отличает низкое плодородие. Под тонким (несколько миллиметров) гумусовым слоем находится глеевый горизонт. Это плотный, лишённый структуры и сильно переувлажнённый слой голубовато-сизого цвета.

Больше половины площади нашей страны занимают леса. Под лесами формируется несколько типов лесных почв. Подзолистые почвы возникают под таёжными лесами, расположенными в области избыточного увлажнения. Хвойные деревья, поскольку они не сбрасывают листву, дают небольшой опад. В условиях избыточного увлажнения небольшое количество гумуса, который образуется в почве, вымывается в нижние горизонты почвенного профиля. В результате наиболее выраженным горизонтом этой почвы является горизонт вымывания (подзолистый горизонт). Подзолистые почвы бедны минеральными веществами и обладают малым плодородием.

В зоне смешанных и широколиственных лесов деревья ежегодно сбрасывают листву. Поэтому в почву поступает гораздо больше питательных веществ и формируются дерново-подзолистые и серые лесные почвы. Они обладают отчётливо выраженным гумусовым горизонтом. Эти почвы гораздо более плодородны, чем подзолистые. Однако лидером по плодородию являются чернозёмы.

Чернозёмы — это почвы степей. Травянистая степная растительность ежегодно почти полностью отмирает. Климат здесь достаточно сухой, что препятствует вымыванию питательных веществ и гумуса из верхнего почвенного горизонта. В результате ежегодно в почву возвращаются все те питательные вещества, которые были использованы для развития растений. Кроме того, в почву поступают дополнительные органические вещества, которые возникли в процессе фотосинтеза. Постепенно формирующийся гумусовый горизонт достигает мощности более одного метра.

Когда в конце XIX в. в Париже проводилась Всемирная выставка, в павильоне России был выставлен уникальный экспонат, на который с изумлением смотрели все посетители. Это был запаянный в стеклянный куб со стороной 1 м кусок гумусового горизонта чернозёмной почвы. Многие себе такого даже представить не могли — гумусовый горизонт такой мощности! Французы были настолько потрясены им, что после выставки попросили оставить экспонат у себя. Долгое время он хранился в знаменитой Палате мер и весов как эталон плодородности почв.

Чернозём — самая плодородная почва мира. Именно поэтому настоящих диких степей нигде в мире почти не осталось, практически все они распаханы. Степи — это главные сельскохозяйственные районы нашей планеты.

Южнее степной зоны климат становится всё более засушливым. Растительность степей сменяется более скудной растительностью полупустынь. К тому же недостаток влаги препятствует разложению растительных остатков. Поэтому чернозёмы сменяются каштановыми, а затем бурыми и серо-бурыми почвами сухих степей и полупустынь. В условиях засушливого климата испаряемость превышает количество осадков и к земной поверхности подтягиваются грунтовые воды, нередко имеющие высокое содержание растворённых веществ. При испарении с земной поверхности разнообразные соли накапливаются в верхнем слое почвенного профиля — горизонте Аг Так возникают солончаки. Повышенное содержание солей в верхнем горизонте существенно снижает плодородие почв сухих степей и полупустынь.

Почвенная карта

Зональный характер смены почв наглядно демонстрируют почвенные карты. При движении с севера на юг типы почв закономерно сменяют друг друга. Зональный характер смены почв особенно хорошо прослеживается в пределах Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин. В восточной части страны, к востоку от Енисея, чёткой широтной зональности почв не наблюдается. Это связано со сложным рельефом и более однородными суровыми климатическими условиями.

На почвенной карте разным цветом показаны площади, занятые различными типами почв. Условные знаки карты позволяют судить о заболоченности почв и их засоленности, южной границе распространения многолетней мерзлоты.

Источник

Характеристика зональных типов почв и в каком направлении происходит смена

Почва представляет собой особое природное тело, которое формируется на земной поверхности вследствие взаимодействия живой и неживой природы. Ключевой характеристикой грунта считается плодородие. Оно связано с наличием в составе гумуса или перегноя. При этом ученые выделяют несколько зональных типов почв, которые существенно отличаются по этому параметру.

Что такое зональные типы почв и их классификация?

Еще больше сотни лет назад известный почвовед Докучаев В. В. обратил внимание, что основные типы грунта размещаются в соответствии с особым принципом широтной зональности. Каждый из видов почвы имеет определенные особенности. Они отличаются по составу и степени плодородности. Этот фактор непременно стоит учитывать при занятии сельским хозяйством.

Тундрово-глеевые

Грунты Крайнего Севера практически весь год находятся в замерзшем состоянии. На непродолжительный период они оттаивают буквально на несколько десятков сантиметров. Это провоцирует переувлажнение грунта. Там образуется особый маломощный тип почв. Они известны как тундрово-глеевые и имеют специфические характеристики.

Под верхним горизонтом содержится голубовато-серый или зеленовато-сизый слой. Иногда в нем присутствуют ржавые пятна – глеевой горизонт. Его также называют просто глеем. Он формируется при продолжительном или постоянном переувлажнении. Также к этому приводит дефицит кислорода в структуре грунта. В таких условиях соединения марганца и железа пребывают в закисной форме. Этим обусловлен оттенок горизонта.

Тундрово-глеевые типы почвы содержат минимальное количество питательных веществ. Объем гумуса в их структуре составляет 73 тонны на 1 гектар. Для этого типа грунта характерна слабая микробиологическая активность.

Подзолистые почвы

Такие почвы формируются под хвойными лесами. Они располагаются на Восточно-Европейской равнине. Также этот тип грунта встречается на Западно-Сибирской равнине. В этих местах объем атмосферных осадков превышает процесс их испарения.

Часть соединений скапливается в горизонте В, который обладает уплотненным и ржавым тоном. В гумусовом горизонте А1 массивность почв и запасы перегноя увеличиваются постепенно. Это происходит с севера на юг.

Объем гумуса в этом типе почвы составляет 99 тонн на 1 гектар. Они включают небольшое количество питательных элементов, но содержат много влаги. При правильном внесении удобрений и качественном уходе такой грунт может давать неплохой урожай.

Черноземы

Это наиболее богатые перегноем почвы на территории России. Они образуются под травянистыми растениями и встречаются в степных и лесостепных зонах. В структуре черноземов присутствует гумусовый горизонт большой массивности – 0,4-0,8 метра. Для него характерен черный окрас.

Поверх горизонта располагается степной войлок, который включает следы травянистых растений. Переходной горизонт В находится под гумусовыми горизонтом. Для него характерен неоднородный черно-бурый окрас.

Горизонт В постепенно трансформируется в грунтообразующую породу – С. Для этих зон характерно одинаковое испарение с поверхности и годовое количество осадков. Тем не менее, с севера на юг оно ослабевает. Потому в условиях недостаточного напитывания почвы не могут промываться.

Такой грунт включает много ценных компонентов. Содержание гумуса в черноземах достигает 426-709 тонн на 1 гектар. Тем не менее, они не всегда содержат достаточный объем влаги. Именно на черноземах выращивается основной объем пшеницы. Также они подходят для выращивания сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы. При правильном орошении или искусственном удерживании влаги черноземы приносят отличные урожаи.

В каком направлении происходит изменение почв

Закон горизонтальной почвенной зональности сформулировал В. В. Докучаев. Его суть заключается в том, что важные почвообразующие факторы закономерно меняются с севера на юг. Потому и зональные типы почв последовательно сменяют друг друга. Таким образом, они размещаются на земной поверхности в виде широтных полос.

Для каждой природной зоны характерны определенные типы грунта. Однако их широтное расположение может нарушаться отличиями в рельефе и почвообразующих породах. Также на этот параметр влияет близкое расположение океана.

Основные зональные типы почвы и их расположение приведены в таблице:

| Природная зона | Тип грунта | Особенности |

| Арктические пустыни | Арктический | Характеризуются скудностью и маломощностью. |

| Тундра | Тундрово-глеевые | Отличаются маломощностью, включают минимальное количество питательных веществ. Такие грунты представляют низкую сельскохозяйственную ценность. |

| Тайга | Подзолистые | Для них характерен скудный гумусовый горизонт. При этом подзолистые грунты отличаются мощным нижележащим горизонтом, который по окрасу похож на золу. Обильные атмосферные осадки промывают верхний горизонт, вынося из него гумус. |

| Смешанные леса | Они считаются умеренно плодородными. При этом уровень гумуса понемногу увеличивается. Для этого типа почвы характерно существенное промывание. | |

| Широколиственные леса | Они отличаются мощным гумусовым горизонтом и считаются достаточно плодородными. Для этой зоны характерен существенный растительный опад. | |

| Жестколистные вечнозеленые леса и кустарники | Уровень органических веществ в верхнем горизонте составляет больше 5 %. | |

| Лесостепи и степи | Черноземы | Считаются наиболее плодородными типами грунта. Для них характерен существенный растительный опад и слабое промывание. Черноземы отличаются мощным гумусовым горизонтом. |

| Сухие степи | Каштановые | Параметры мощности гумусового горизонта достигают 20-50 сантиметров. Такие земли считаются самыми плодородными. |

| Полупустыни | Содержат минимальное количество перегноя. | |

| Пустыни | Включают мало перегноя. | |

| Саванны | Считаются сравнительно плодородными. В период осадков наблюдается значительное вымывание питательных веществ. В сухой период происходит неполное разложение растительного опада. | |

| Постоянно влажные и переменно-влажные леса | Красные, красно-желтые ферраллитные | Отличаются невысоким плодородием. В составе грунтов имеются соединения железа. Именно поэтому они отличаются красноватым оттенком. Также в составе присутствуют соединения алюминия. Органические вещества в составе почвы до конца не разлагаются. К тому же для этого типа грунта характерно сильное промывание. |

Зональные типы почвы отличаются разнообразием. Они характеризуются разным составом и свойствами. В зависимости от этого меняется и степень плодородности грунтов. Эти особенности обязательно стоит учитывать людям, которые занимаются сельским хозяйством.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

зональная почва

Зональность почвенного покрова, как известно, установлена В. В. Докучаевым. Он различал пять главных почвенных зон; бореальную, таежную, черноземную, аэральную, латеритную. Типология почв с того времени претерпела большие изменения, все материки покрылись причудливым рисунком ареалов почвенных типов, но общий контур зональности почв, набросанный В. В. Докучаевым, сохранился.[ . ]

Почвы ботанических садов, особенно высокоокультуренные, обладают значительной биомассой живых организмов. Количество мезофауны приближается к характерному для черноземов и на порядок превышает зональные почвы, встречаются виды, не характерные для южно-таежной зоны (Горячкина и др., 2003). Микробиологические исследования также показали высокую микробную активность на фоне значительного микробного разнообразия, что не характерно для большинства городских почв. Вместе с тем в структуре и профильном распределении микробного сообщества наблюдаются серьезные отличия от естественных ненарушенных почв. Столь высокая биологическая активность позволяет говорить о существовании очагов биоразнообразия почвенных организмов на территории мегаполисов.[ . ]

ЗОНАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ — почвы, в которых генетические свойства и почвообразовательный процесс в наибольшей степени соответствуют физико-географическим условиям данной зоны. Развиваются на равнинных элементах рельефа под зональной растительностью (напр., тундровые почвы, чернозем, серые лесные почвы).[ . ]

Почвы под лесами серые лесные и солоди. На межпесных пространствах выщелоченные и обыкновенные черноземы. Слабая дренированность территории, наличие засоленных почвообразующих пород определяют широкое распространение комплексов зональных почв с солонцами.[ . ]

Почвы с профилем A-С образуются довольно быстро, например, ранке-ры на горных моренах — за 25 лет (Lüdi, 1945). В дальнейшем их саморазвитие идет в сторону зональных почв (Дюшофур, 1970).[ . ]

Почвы авгоморфного ряда развиты на хорошо дренированных приречных участках, сложенных преимущественно легкими по гранулометрическому составу породами. Для них характерна достаточно четкая дифференциация почвенного профиля по морфологии, гранулометрическому составу и физико-химическим свойствам. Генетической особенностью почв подзолистого типа является наличие признаков оглеения в их профиле даже в условиях хорошего дренажа. Зональным почвам южной тайги Западной Сибири свойственны своеобразные черты, отличающие их от европейских аналогов. К ним относятся, в частности, наличие второго гумусового горизонта в верхней части профиля дерново-подзолистых почв, развивающихся под пихтово-еловыми и смешанными лесами на тяжелых глинистых карбонатных породах.[ . ]

Зональные почвы азиатской части России, а к ним относятся подзолистые и серые лесные почвы, черноземы, темно-каштановые почвы, очень близки к европейским аналогам как по содержанию и запасам гумуса, так и по типам гумуса, поэтому их оценка близка к оценке, которая была дана выше для европейской части. Исключение до некоторой степени составляют только почвы Бурятии, отличающиеся от европейских аналогов малой гумусностью, сравнительно пониженной долей гуминовых веществ, что пока не позволяет распространить на них ранее выявленные закономерности. Исключением являются и почвы Тувы, особенно в урочище Убсу-Нур, где практически замкнутая горными хребтами котловина формирует целый ряд вертикальных почвенных поясов. Причем на сравнительно больших высотах под хвойными лесами образуются высокогумусные темноцветные почвы.[ . ]

Идея зональности почв, выдвинутая и обоснованная создателем научного почвоведения В. В. Докучаевым, оказала огромное влияние на развитие научного лесоводства. Проводником идей В. В. Докучаева в лесоводстве явился Г. Ф. ¿Морозов, которому довелось некоторое время работать на одном из опорных участков (Каменно-Степное лесничество) «Особой экспедиции Лесного департамента», возглавлявшейся В. В. Докучаевым.[ . ]

Кроме зональных почв, в СССР широко распространены «азональные» почвы — пойменные, торфяные. На этих почвах особенно сильно действуют калийные удобрения, влияние фосфорных и особенно азотных удобрений значительно слабее. Большой эффект дают магниевые удобрения, а на торфяных почвах иногда еще и медные (пиритный огарок, медный колчедан).[ . ]

Среди зональных почв встречаются также другие почвы. Во всех почвенных зонах имеются болотные и пойменные почвы. В сухостепной зоне среди каштановых почв характерно наличие солонцов. Указанные почвы, не имеющие преобладающего распространения в почвенных зонах, называют азональными или интразональными. Все они имеют в профиле некоторые признаки зональных почв, среди которых сформировались.[ . ]

Контуры почв выделяют в полевой период с высокой степенью генерализации, объединяя мелкие почвенные выделы в крупные контуры, отражающие только доминирующую почву или тип макросочетаний почв. Степень генерализации зависит от сложности почвенного покрова, контрастности слагающих его почв, характера пространственной смены и разрешающей возможности масштаба составленной карты. Так как в природе преобладают автоморфные зональные почвы, они и являются главными в легендах мелкомасштабных и обзорных карт. На этих картах показывают не только преобладающие почвы, но и элементы структуры почвенного покрова. Успех полевых исследований при составлении мелкомасштабной карты во многом зависит от того, насколько тщательно выполнена работа в подготовительный период.[ . ]

Учение о зональности почв — заключительный раздел докучаевской естественноисторической концепции образования почв.[ . ]

В главе о зональности почв рассмотрено разделение почвенного покрова суши на почвенно-климатические пояса и почвенно-биоклиматические области.[ . ]

Некоторые почвы развиваются на выветривающихся скальных горных породах. Другие почвы формируются на наносном материале — на аллювии в речных поймах, на ледниковых отложениях или на перевеваемых ветром песках и лёссе. Элементы питательных веществ в почвы и сообщества поступают из трех главных источников. Все сообщества получают питательные вещества с атмосферными осадками и за счет частиц, оседающих из атмосферы. Сообщества, для которых этот источник питательных веществ является почти единственным, именуются сообществами, поддерживаемыми атмосферными осадками, или омбротрофическими. Во многие сообщества питательные вещества поступают от выветривающихся материнских пород. Некоторые сообщества постоянно получают вещества в форме илистого осадка, откладываемого текущей водой, переносимой ветром пыли или питательных веществ, растворенных в водах, просачивающихся в почву или стекающих по ее поверхности. Здесь мы рассмотрим только «типичные», или «зональные», почвы, которые формируются на относительно ровных участках, не испытывают ни влияния склонового стока (приток и отчуждение), ни существенного привноса пыли или ила.[ . ]

Засоленные почвы в СССР занимают 52,3 млн га, или 2,4 % всех почв страны. Из них на солонцы приходится около 35 млн га. Кроме того, комплексы солонцов с зональными почвами составляют примерно 70 млн га.[ . ]

Пески и песчаные почвы в различной стадии закрепления растительностью и развития почвообразования подразделяются на слабогумусированные, или полу-задернованные, и глубокогумусиро-ранные, или задернованные. Развитие зональной растительности ведет уже к формированию профиля зональной почвы (каштановой, бурой пустынно-степной).[ . ]

Изучение развития почв позволило В. В. Докучаеву в 1899 г. установить закон зональности почв, который, в свою очередь, стал теоретической базой для исследований в области ряда био-лого-географических дисциплин. Зональность, характерная почти для всех компонентов биосферы, наиболее отчетливо проявляется в распределении типов почвы.[ . ]

Основы географической зональности почв были заложены еще В.В. До-гчаевым [1883, 1899. 1948], который указывал, что «га же зональность.[ . ]

Общий принцип широтной зональной концепции, сформулированный В. В. Докучаевым, оказался чрезвычайно глубоким и плодотворным, но отдельные стороны учения о горизонтальной зональности почв претерпели существенные изменения и уточнения.[ . ]

Основные направления развития почв в пойме. Известны различные тренды эволюции пойменного педогенеза: в сторону нормальных зональных почв, в сторону заболачивания и другие (Добровольский, 1960, 1968).[ . ]

Академик В.И. Вернадский назвал почвы «благородной ржавчиной Земли». Это тончайшая поверхностная оболочка суши. Верхняя граница почвы — поверхность раздела между почвой и атмосферой, нижняя граница — глубина проникновения почвообразовательных процессов. Мощность (толщина) современных зональных почв около 80—150 см, с колебаниями от нескольких сантиметров до 2,5—3,0 м.[ . ]

Последующее изучение вертикальной зональности почв показало, что в горных областях имеется большее разнообразие биоклиматических условий и генетических типов почв, чем на равнинах.[ . ]

Почвенные режимы дерново-карбонат-н ы х почв. Они близки к режимам зональных почв, среди которых встречаются. В находящихся под лесом дерново-карбонатных почвах южнотаежной подзоны проявляется промывной тип водного режима, а под пашней — периодически промывной; на пашне почвы прогреваются гораздо лучше; процесс нитрификации под лесом подавлен, при распашке почв он быстро активизируется.[ . ]

Факторы почвообразования, определяющие зональность почв (климат, растительность и животные организмы), закономерно изменяются поясами также в горных областях в связи с изменением высоты. Это привело к образованию почвенных зон, названных В. В. Докучаевым вертикальными. Все они, за некоторым исключением, имеют аналоги среди горизонтальных почвенных зон: ни-вальная — арктическая, субнивальная — субарктическая, горнотундровая — тундровая, горно-лесная зона подзолистых почв — таежно-лесная зона подзолистых почв и т.д. Наличие тех или иных вертикальных почвенных зон определяется высотой и расположением горной области в той или иной широтной почвенной зоне.[ . ]

Почти все традиционные типы и группы типов зональных почв изучались в эти годы не только в экспедиционных, по и в стационарных условиях, с применением многих новейших методов и нередко в содружестве с ботаниками, зоологами, географами, агрономами. По черноземам особого внимания заслуживает режимное исследование в районе Среднерусской возвышенности (Афанасьева, 1966); известны также работы по другим регионам П. Г. Адерихина, Ф. Я. Гаврилюка, И. А. Круиениковл. Выпущены первые два тома коллективной монографии «Черноземы-СССР» (1974, 1978). По теории подзолообразования новые взгляды, основанные на физико-химических п биохимических исследованиях, высказала В. В. Пономарева (1964). Этим почвам уделили также внимание Ф. Р. Зайдельман, И. С. Каури-чев, Н. А. Ногина. В 1979—1980 гг. вышли три тома коллективной монографии «Подзолистые почвы». Исследования подзолообразования и других почвообразовательных процессов, протекающих в пределах нечерноземной полосы, очень актуальны в связи с интенсивным освоением.[ . ]

Два обстоятельства помогли Докучаеву обосновать идею зональности почв: его взгляд на почву как на самостоятельное природное тело и установленная им зависимость почвы от «факторов почвообразования», т. е. других элементов природы. Эти мысли привели его к выводу, что «почвы и грунты есть зеркало, яркое и вполне правдивое отражение, так сказать, непосредственный результат совокупного, весьма тесного, векового взаимодействия между водой, воздухом, землей. с одной стороны, растительными и животными организмами и возрастом страны — с другой, этими отвечиыми и поныне действующими почвообра-зователями. Докучаев, 1951, VI, с. 399—400).[ . ]

И.И. Кармановым (1989) рассчитаны также цены для России на зональные почвы с различными лимитирующими факторами.[ . ]

До Докучаева И. И. Лспехии и особенно А. Гумбольдт писала о зональности климата и живого мира суши Земли. Ф. Энгельс в «Диалектике природы», перечисляя «бреши», пробитые новым естествознанием в метафизическом мировоззрении прошлого, называет шестую брешь: «элементы сравнительного метода в анатомии, в климатологии (изотермы), в географии животных и растений. вообще в физической географии (Гумбольдт)»39. Но Гумбольдт не только не заметил зональности почв и тем более «минерального царства», но и в достаточно определенной форме отрицал это (Гумбольдт, 1936). Поэтому широкая, точная и современная формулировка законов зональности природы является бесспорной заслугой Докучаева, и он пробил «брешь» в чисто страноведческих представлениях о географии как пауке.[ . ]

Роль климатических колебаний длительностью 1-2 тыс. лет в эволюции зональных почв была показана на примере лесостепи (см. гл. 3). Проявились эти колебания и в пределах других территорий. Причем, если результаты изучения зональных почв свидетельствуют об изменениях увлажнённости климата, то в сериях почв, погребённых в почвах речных пойм и днищ балок, отражены в основном изменения температур.[ . ]

Влияние времени сказывается на степени развития почвенного профиля. Почвы, профиль которых находится на начальных стадиях развития, обычно называют слаборазвитыми. Большинство зональных типов почв относится к зрелым. Зрелые полноразвитые почвы достигли климаксно-равновесного состояния, то есть такого, когда свойства почв находятся в соответствии с факторами и условиями почвообразования. По данным радиоуглеродного датирования возраст органогенных горизонтов в зрелых зональных почвах европейской части СССР измеряется сотнями и тысячами лет. При изменении факторов почвообразования меняются свойства сформировавшихся почв, этот процесс называется эволюцией почы. В эволюции почв выделяют три цикла: биологический, биогеоморфологический и биоклиматиче-ский, связанные соответственно с развитием растительного покрова, рельефа и климата.[ . ]

В литературе, и не только географической, широко распространены выражения «зональные почвы», «зональная растительность», «зональные ландшафты», под которыми неоправданно подразумеваются только автогенные ландшафты и их компоненты. Справедливо в этом утверждении лишь одно — автогенные ландшафты во многих зонах являются преобладающими и самыми репрезентативными, но не более того.[ . ]

Приведенные в табл. 74 пределы величин удобны при сопоставлении широкого ряда зональных почв или почв целинной и сильно деградированной в результате загрязнения. Для почв, близких по свойствам, нужна более дробная градация.[ . ]

Учение о почвенно-климатических фациях и провинциях было разработано позднее учения о зональности почв. Наиболее значительный вклад в его развитие сделали Л. И. Прасолов и И. П. Герасимов.[ . ]

Приведенные выше формулы для расчетов относятся к неорошаемой пашне с распространением зональных почв.[ . ]

Второй случай расчета более прост и может применяться тогда, когда нужно определить цены на почву в целом по хозяйству (без расчета цен для отдельных его подразделений). На основе этого подхода рассчитаны цены на почвы административного района, края, области и республики, а также цены на зональные почвы пашни для республик, краев и областей почвенно-климатических зон (таежной, степной, пустынной, предгорной) России.[ . ]

Здесь можно встретить почвы, начиная от свежих аллювиальных наносов и примитивных слоистых до хорошо развитых с признаками и свойствами зональных почв. Именно такой постепенный ряд в развитии почв пойм характеризует их эволюцию.[ . ]

Основные бонитировочные шкалы, как и шкала, приведенная в таблице, разрабатываются для суглинистых зональных почв.[ . ]

В. В. Докучаевым в результате его исследований на Кавказе были также заложены основы учения о вертикальной зональности почв в горах. В. В. Докучаев отметил известную аналогию между сменой вертикальных и горизонтальных почвенных зон, если двигаться от подошвы гор к северу.[ . ]

Существенные различия в свойствах материнских пород, как правило, определяют некоторые различия в характере растительности и почв. Сукцессия и почвообразовательный процесс имеют тенденцию уменьшать контрасты в почвах и растительности, возникающих на горных породах неодинакового состава; но, как мы показали при обсуждении сукцессии и климакса, такая конвергенция не бывает полной. Влияние материнских пород на климаксовую растительность проявляется в самых разных формах — от незначительных или незаметных различий до резких контрастов в структуре и видовом составе сообществ. Наиболее существенны различия между почвами на известняках и почвами, возникшими на кислых горных породах (таких, как граниты или андезиты). Поэтому не удивительно, что отдельные большие почвенные группы в некоторых климатах выделяются особо для почв на известняках (см. рис. 6-6). Влияние известняков, однако, не является однозначным в разных климатах или даже для различных известняков в одном климате. На многих известняках формируются зональные почвы, а примеси к известнякам — вещества, отличные от карбонатов кальция (или магния),— могут определять многие признаки почв, развивающихся в этих условиях.[ . ]

Под песками следует понимать открытые (сыпучие) не закрепленные или слабо закрепленные растительностью пес-чаше образования. Песчаные почвы имеют устойчивый растительный покров и отчетливо выраженный генетический профиль зональных почв.[ . ]

Кавказские горы. Горные системы расположены в различных широтных зонах, они имеют неодинаковую протяженность и экспозицию склонов, поэтому вертикальная поясность в каждом отдельном случае подчиняется своим закономерностям. Вертикальная зональность почв начинается с того широтного зонального типа, который примыкает к данной горной стране. Наиболее полно вертикальные пояса представлены на северном склоне Кавказа. Здесь по мере подъема к вершинам гор чередуются почти все зоны, встречающиеся в равнинной части СССР (рис. 58).[ . ]

Почвенный округ — часть почвенной провинции, характеризующаяся определенным типом почвенных комбинаций, обусловленных особенностями рельефа и почвообразующих пород. Для почвенного округа характерно наличие особых рядов и разновидностей зональных почв в комбинациях с интразональными почвами, развитие которых связано со спецификой пород или грунтовых вод.[ . ]

Структура почвенного покрова может быть обусловлена не только формами рельефа, но и другими факторами: составом почвообразующих пород, степенью развития рельефа и возрастом его разных элементов, влиянием грунтовых вод и проч. С. С. Неуструев пришел к выводу, что представление о зональных почвах следует заменить представлением о зональных или областных почвенных комбинациях. Им же была предпринята первая попытка анализа развития структуры почвенного покрова в связи с развитием рельефа.[ . ]

Основа позиции авторов — вышеприведенная формула Докучаева — Пенни. Эвристический потенциал этой почвенно-экологической формулы в рекультивационном почвоведении пока используется недостаточно. Предельно лаконично формула Докучаева — Пенни может быть представлена всего двумя словами зональность —> профильность. Следовательно, техногенные почвы в классификации в принципе не могут быть выделены на уровне особого таксона. Итоговым продуктом почвообразования в техногенных ландшафтах будут не новые «-земы», а зональные почвы, адекватные комбинации факторов в формуле Докучаева — Иенни. При этом сторонникам «эмбриоземов» следовало бы указать, что они считают защитной «утробой» для этих почв и когда эти почвы выйдут во внешнюю среду. Все-таки эмбриональная стадия по смыслу прочно закреплена за внутриутробным этапом развития организмов.[ . ]

В Российской Федерации структура почвенного покрова очень сложна, но до сих пор изучена явно недостаточно. Некоторые регионы представлены сравнительно спокойным чередованием почвенно-рас-тительных зон, как это имеет место в европейской части России. Другие (азиатская часть) — очень сложным сочетанием равнинных и горных территорий, зональных почв и пойменных массивов, резко выраженным влиянием экстремальных природных ситуаций.[ . ]

Активное воздействие корней на среду — выделение кислот, ферментов и других активных соединений -ускоряет диффузию ионов с твердой фазы в раствор. В этом плане глинистая безгумусная коллоидная фаза рыхлых пород — достаточно благодатный субстрат для корней. Они не конкурируют за пищу с только нарождающейся еще почвенной биотой (существенная разница по сравнению с зональными почвами). Коллоидная фаза «зрелых зональных почв» представлена главным образом органоминеральными и гумусовыми комплексами. Здесь нет «свободных фондов фитопригодного химически активного вещества» — все задействовано и пущено в биологический круговорот предшествующими поколениями организмов, сформировавших почву как «биокос-ное тело». Формируется новая система компартментов — на основе коацервации живого, органического и минерального. Привлечение концепции «компаргментации» (Карпачевский, Зубкова, 2003; Накаряков, 2004) показывает, что новые поколения растений в зональных почвах усваивают то, что высвобождено уходящими поколениями (через почвенные циклы круговорота) либо внесено в виде удобрений. Таким образом, плодородие пород можно предварительно назвать «фазой плодородия свободных фондов», а плодородие почв — «фазой стабильной компартментной регуляции».[ . ]

Почвенно-экологический индекс, характеризующий почвенно-климатические условия территории, используется при вычислении баллов бонитета (в условиях пашни — неорошаемой, орошаемой, осушенной) в отношении различных сельскохозяйственных культур. С этой целью рассчитаны (на основе корреляционного анализа и экспертных оценок) поправочные коэффициенты, которые приводятся в табличной форме по зональным почвам для восьми основных культур или их экологических групп.[ . ]

Центральной частью бассейновой геосистемы, ее своеобразным стержнем является долина. Специфика строения и функционирования ландшафтов долин рек, четкая подчиненность одному ведущему водно-эрозионному процессу (как древнему, так современному), позволяет относить их к особому типу — параге-нетическому ландшафту (ИГЛ) [192, 357]. ИГЛ характеризуется большой динамичностью: к ним приурочены наиболее интенсивные виды денудации (прежде всего овражная эрозия), разгрузка подземных вод; здесь происходят разнообразные гидроморфные преобразования зональных почв и биоценозов. Исторически обусловлена наибольшая антропогенизация ИГ Л по сравнению с другими территориями. Отсюда необходимость особого подхода к изучению данных объектов и их типизации.[ . ]

Естественная остаточная намагниченность (1п) сформировалась при остывании расплавленных пород, содержащих ферромагнетики. Породы хранят «память» в течение сотен тысяч лет о магнитном поле Земли в период их образования, причем в изверженных кристаллических породах 1п связана с процессом ориентации ферромагнитных соединений в направлении существующего магнитного поля при охлаждении пород, нагретых выше точки Кюри. В осадочных, особенно карбонатных, породах, меньше ферромагнетиков, в них 1п значительно ниже, чем в изверженных, и составляет (10—15) • 10 3 А/м. В зональных почвах и их генетических горизонтах 1п изменяется в пределе 4—50• 10 3 А/м (Вадюнина, Смирнов, 1976). Намагниченность /= х-Я.[ . ]

Источник