Дерново подзолистые иллювиально железистые почвы профиль

© Почвенный институт

им. В.В. Докучаева

Дерново-подзолистые иллювиально-железистые

Дерново-подзолистые иллювиально-железистые

Dernovo-podzolistije illyuvil’no-zhelezistije

Sod-podzolics illuvial-ferrugenous

WRB, 2006. Umbric Albeluvisols

FAO, 1988. Eutric Podzoluvisols

Имеют профиль: О—(AO)—A1—A2—Bf—C

Горизонт О маломощный (1–3 см), в нижней части (горизонт АО) содержит значительное количество минеральных частиц; гумусовый горизонт А1 светло-серый; подзолистый горизонт А2 большей частью слабо выражен; иллювиальный горизонт Вf светло-бурый или желтый с признаками иллювиальной аккумуляции аморфных или окристаллизованных гидрооксидов железа и алюминия и отчасти их органоминеральных соединений.

Формируются в зоне южной тайги и лесостепи под лесами на песчаных породах.

| Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов | Гумус | Общий азот | C/N |

| см | % | ||||

| A1а | 0-23 | 0-10 | 0.9 | 0.06 | 9 |

| A2 | 23-35 | 23-35 | 0.3 | 0.02 | 11 |

| B1f | 35-66 | 46-56 | 0.2 | 0.01 | 8 |

| B2f | 66-78 | 78-88 | 0.1 | 0.01 | 11 |

| BC | 78-100 | 88-100 | 0.2 | 0.01 | 15 |

Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески

| Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов | SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | MnO2 | K2O | Na2O |

| см | ||||||||||

| A1а | 0-23 | 0-10 | 89.7 | 7.23 | 1.39 | 1.15 | 0.21 | 0.09 | 0.49 | 0.47 |

| A2 | 23-35 | 23-35 | 89.9 | 6.64 | 0.88 | 0.99 | 0.34 | 0.08 | 0.65 | 0.62 |

| B1f | 35-66 | 46-56 | 86.5 | 7.32 | 2.08 | 1.01 | 0.73 | 0.08 | 0.56 | 0.56 |

| B2f | 66-78 | 78-88 | 87.3 | 6.00 | 2.12 | 1.66 | 0.14 | 0.08 | 0.39 | 0.39 |

| C | 100-160 | 120-130 | 70.7 | 13.41 | 7.16 | 1.79 | 2.35 | 0.09 | 1.28 | 1.71 |

| Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов | Подвижные | ||

| фосфор | калий | азот | |||

| см | мг/100 г почвы | ||||

| A1а | 0-23 | 0-10 | 3.1 | 4.1 | 4.6 |

| A2 | 23-35 | 23-35 | 6.7 | 5.5 | 2.7 |

| B1f | 35-66 | 46-56 | 6.8 | 7.1 | 1.5 |

| B2f | 66-78 | 78-88 | 8.7 | 10.4 | — |

| BC | 78-100 | 88-100 | 8.7 | 11.0 | — |

Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %

Источник

Дерново подзолистые иллювиально железистые почвы профиль

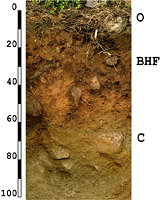

Отдел объединяет две группы почв – подбуры и подзолы с общим диагностическим альфегумусовым горизонтом ВНF коричневых или охристо-бурых тонов окраски. Почвы имеют резко выраженный промывной водный режим, формируются на легких породах в бореальном и суббореальном поясах под лесами с обязательным участием хвойных пород. Горизонт ВНF – результат иллювиальной аккумуляции алюмо-железо-гумусовых соединений, заполняющих поровое пространство в виде «мостиков» между песчаными и более крупными частицами или пленок на них; различаются две основных модификации альфегумусового горизонта: иллювиально-гумусовый горизонт BH темно-коричневый до черного, с содержанием гумуса до 10% и иллювиально-железистый горизонт BF буровато-охристой окраски с содержанием гумуса не выше 3%.

Почвы отдела формируются на песчаных и супесчаных отложениях, или на продуктах выветривания магматических и метаморфических пород. К бедным кислым породам и мономинеральным пескам приурочены подзолы; подбуры тяготеют к более богатым первичными минералами субстратам, к более суровому климату и крутым склонам. Подбуры относятся к наиболее распрстраненным почвам России.

Значительная часть почв, принадлежащих к отделу, имеет малую мощность профиля, особенно подбуры, которые нередко подстилаются плотной породой, и формируются под лесами, подверженных ветровалам. Сочетание этих факторов приводит к видимым локальным нарушениям профиля, что отражается отнесением почв к подтипу турбированных.

Верхний горизонт – подстилочно-торфяный состоит из слабо- и среднеразложившихся остатков хвои, веточек, мхов, реже трав. В нижней части может переходить в тонкий грубогумусовый слой (в южной и средней тайге) или перегнойный при кратковременном застаивании талых вод.

Мощность профиля редко превышает 0,5 м, он может подстилаться плотной породой глубже 30 см, что отражается выделением подтипа литобарьерных подбуров.

Физические свойства. Подбуры формируются на субстратах с высокой, вплоть до провальной, фильтрацией и с малой водоудерживающей способностью, что обеспечивает резко выраженный промывной водный режим и хорошую аэрацию всей толщи. Даже при относительно близком залегании плотной породы застой влаги практически отсутствует. Это сочетание свойств в подбурах, развивающихся на склонах, приводит к дополнительной потере мелкозема с поверхностным и внутрипочвенным стоком.

Химические свойства. Реакция почв кислая до слабокислой, особенно при формировании подбуров на средних и основных породах. В горизонте BHF аналитически отчетливо фиксируется накопление несиликатных форм соединений железа и алюминия (преимущественно оксалатнорастворимых), и органического вещества, в составе которого резко преобладают фульвокислоты, связанные с оксидами железа. Почвы являются результатом процесса деградационной трансформации слоистых алюмосиликатов и отчасти разрушения наиболее неустойчивых первичных минералов с иллювиированием оксидов железа совместно с органическим веществом в альфегумусовый горизонт и за пределы профиля.

Условия образования, варианты.

Место в составе почвенного покрова. Все подбуры образуют сочетания со своими глееватыми подтипами в зависимости от положения в катенах и глубины залегания (сухой) мерзлоты, реже с подбурами глеевыми и торфяно-подбурами глеевыми (кроме сухоторфяно-подбуров). Глеевые разности приурочены к депрессиям и/или положению кровли мерзлоты на глубине около 1 м; их малые ареалы среди подбуров не дают основания для вынесения их на карту. В ареалах подбуров встречаются различные торфяные почвы и торфяники.

Смена гранулометрического состава пород приводит к появлению литогенно-неупорядоченных ареалов подзолов (на бедных мономинеральных песках), а на суглинистых отложениях подбуры резко замещаются криоземами, изредка – подзолистыми почвами.

Использование и ограничения. Используются в лесном хозяйстве, но ограниченно в силу малой доступности и социально-экономических причин. Нарушение технологий при лесоразработках и строительство дорог и разных инженерных сооружений часто приводит к локальному разрушению почв, деградации мерзлоты и серьезным нарушениям медленно восстанавливающегося почвенного покрова. В европейской России отдельные небольшие участки подбуров распахиваются, что приводит к образованию агроземов альфегумусовых.

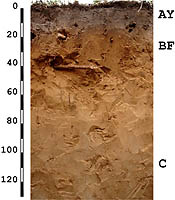

Профили подзолов разнообразны по цветовой гамме, мощности горизонтов и всего профиля, характеру залегания горизонтов и границ между ними, что отражает широкий спектр форм и интенсивности подзолистого процесса. Наиболее контрастны два подтипа подзолов, соответствующих модификациям альфегумусового горизонта: ( подзолы иллювиально-гумусовые (11) и подзолы иллювиально-железистые (12) ).

Физические свойства. Подзолы формируются на субстратах, обладающих большой водопроницаемостью и малой водоудерживающей способностью, что обеспечивает хорошую аэрацию и достаточное промачивание почв без застоя влаги в случаях, когда отсутствует близкое подстилание более тяжелыми отложениями. В отличие от подбуров, в верхней части профиля влага сохраняется более длительное время. Характерной особенностью водного режима песков является неравномерное промачивание их после иссушения, в результате чего пути движения почвенных растворов локализуются по ходам корней и другим более проницаемым зонам. В подзолах, развивающихся длительное время без внешних нарушений, часто образуются языки подзолистого горизонта, проникающие в альфегумусовый, иногда с темным окаймлением ( 13 ).

Химические свойства. Реакция почв сильнокислая и кислая; ненасыщенность основаниями высокая, обменный водород преобладает над обменным алюминием. Органическое вещество фульватного состава. За счет разрушения ферро- и алюмосиликатов в профиле подзолов наблюдается резкая элювиально-иллювиальная дифференциация по валовому содержанию и несиликатным формам полуторных оксидов, а также органическому веществу. В альфегумусовом горизонте может содержаться до 5-10% гумуса (иллювиально-гумусовые подзолы) и до 2-5% оксалатрастворимых форм железа. Дифференциация профиля по илу выражена слабо или отсутствует.

Условия образования, варианты.

В отличие от иллювиально-железистых, тяготеют к условиям повышенного увлажнения ( 20 ): климатического, катенарного ( см. схему выше ), надмерзлотного или связанного с литологической неоднородностью. Примером климатически обусловленного избыточного увлажнения служат дальневосточные подзолы, называемые иллювиально — многогумусовыми. Характеризуются еще более ярким в цветовом отношении профилем с яркобелым подзолистым горизонтом, иногда с пятнами гумусовой пропитки и прослойкой перегнойного материала над ним. Верхняя граница горизонта ВН резкая, неровная вплоть до языковатой ( 23 ). Иллювиально-гумусовые подзолы часто имеют признаки глееватости и/или оруденения ( 21 ) в нижней части профиля; оба признака считаются региональными особенностями подзолов Западно-Сибирской низменности. В ее северной мерзлотной части распространены подзолы криотурбированные ( 22 ).

При совмещении признаков обеих модификаций альфегумусового горизонта выделяются переходные иллювиально-гумусово-железистые подзолы, занимающие промежуточные (склоновые) позиции в катенах под сосняками зеленомошными с елью и с участием политриховых мхов и черники в нижних ярусах.

Отличаются от подзолов наличием торфяного и глеевого горизонтов и признаками оглеения в подзолистом и иллювиально-гумусовом горизонтах. В первом они проявляются в сизоватой окраске и потечности гумуса, во втором – в признаках железистой цементации над сизым глеевым горизонтом.

Формируются в понижениях, реже на плоских или вогнутых поверхностях песчаных равнин с близким залеганием тяжелых пород или мерзлоты, под хвощовыми, долгомошными или сфагновыми сырыми лесами. В древесном ярусе господствует ель (в Сибири – лиственница), сосна и мелколиственные породы имеют обычно подчиненное значение.

Реакция сильно кислая и кислая, высокая степень ненасыщенности прослеживается по всему профилю, гумус фульватный, в горизонте BHFg его содержание превышает 5 %.

Место в составе почвенного покрова. В песчаных массивах разные варианты подзолов являются компонентами катен разной степени полноты. В состав катен входят торфяно-подзолы глеевые, занимая недренированные позиции рельефа. При смене минералогического состава пород подзолы образуют мозаики и сочетания с подбурами. При смене легких пород на отложения более тяжелого гранулометрического состава, подзолы (как и подбуры) постепенно или резко замещаются светлоземами и подзолистыми почвами.

Использование и ограничения. В основном используются как лесные угодья – источник деловой древесины и, в меньшей степени, ягод и грибов. Нарушение технологии заготовки древесины, строительство трубопроводов и других инженерных сооружений, а также использование гусеничной техники часто приводит к необратимым нарушениям почв и почвенного покрова. В европейской России отдельные массивы подзолов распахиваются, что приводит к их переходу в агродерново-подзолы и агроземы альфегумусовые.

Источник

➤ Adblockdetector