Московская область

Географическое положение Московской области

Московская область находится в Центральном федеральном округе Российской Федерации, в центральной части Восточно-Европейской равнины в бассейне рек Волги, Оки, Клязьмы, Москвы. Граничит на северо-западе и севере с Тверской областью, на севере – с Ярославской, на северо-востоке и востоке — с Владимирской, на юго-востоке — с Рязанской, на юге — с Тульской, на юго-западе — с Калужской, на западе — со Смоленской.

Геоморфология. Рельеф области в целом равнинный с чередованием холмистых возвышенностей и плоских низменностей. Север и запад области занимает моренная Смоленско-Московская возвышенность, наиболее высокая и холмистая часть которой – Клинско-Дмитровская гряда (высота до 310 м) является водоразделом между бассейнами Волги, Москвы-реки и Клязьмы. К северу от возвышенности расположена плоская и сильно заболоченная аллювиально-зандровая Верхневолжская низменность, высота которой не более 150 м. На юге области, на правобережье реки Москвы простирается холмистая моренно-эрозионная Москворецко-Окская приподнятая равнина (высота 150-200 м) с чётко выраженными речными долинами и плоскими междуречьями. На крайнем юге области, за Окой, северные отроги Среднерусской возвышенности расчленены многочисленными оврагами и балками. Это Заокское эрозионное плато и Заосетринская эрозионная равнина. Восточную часть Московской области (в междуречье Москвы-реки и Клязьмы) занимает обширная Мещёрская низменность с абсолютными высотами 100-200 м. Процесс современного рельефообразования связан с эрозией, остальные же экзогенные процессы (карстовые, оползневые, эоловые) имеют второстепенное значение.

Почвообразующие породы. Покров рыхлых четвертичных отложений на территории Московской области представлен ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями среднеплейстоценовых днепровского (на юге) и московского (на большей части территории) оледенений. В долинах рек распространены аллювиальные пески, супеси, суглинки, глины, торф, в междуречьях преобладают покровные лёссовидные суглинки. В Мещерской низменности основными почвообразующими породами являются флювиогляциальные и древнеаллювиальные пески. Двучленные (неоднородные) наносы на территории региона представлены главным образом покровными суглинками или песками, в пределах 80-100 см подстилаемыми мореной. Современные аллювиальные наносы распространены в пределах пойменных массивов.

| Почвообразующие породы | Площадь, га |

|---|---|

| Глинистые и тяжелосуглинистые | 2021582 |

| Глинистые и тяжелосуглинистые валунные и галечниковые | 15922 |

| не определено | 155586 |

| Песчаные | 587184 |

| Песчаные и супесчаные валунные и галечниковые | 37063 |

| Среднесуглинистые и легкосуглинистые | 399392 |

| Среднесуглинистые и легкосуглинистые валунные и галечниковые | 417623 |

| Среднесуглинистые и легкосуглинистые, подстилаемые суглинками валунными и галечниковыми | 103799 |

| Супеси и пески, подстилаемые суглинками и глинами валунными и галечниковыми | 340752 |

| Торф | 163193 |

| Частая смена по глубине и площади пород различного механического состава с преобладанием суглинков и глин | 304798 |

| Частая смена по глубине и площади пород различного механического состава с преобладанием супесей и песков | 24769 |

| Чередование по площади пород различного механического состава с преобладанием песков и супесей | 70039 |

| Чередование по площади пород различного механического состава с преобладанием суглинков и глин | 57783 |

Климат. Климат Московской области — умеренно континентальный с умеренно-морозной зимой и тёплым летом, сезонность чётко выражена. В восточных и юго-восточных районах континентальность климата выше, что выражается в более низкой температуре зимой и более высокой температуре летом. Среднегодовая температура воздуха на территории области колеблется от 3,5 до 5,8°C. Период со среднесуточной температурой ниже 0°C длится 120—135 дней, начинаясь в середине ноября и заканчиваясь в середине-конце марта. Снежный покров обычно появляется в ноябре, исчезает в середине апреля. Высота снежного покрова — 25—50 см. Почвы промерзают на 65—75 см. Среднегодовое количество осадков 500—700 мм, наиболее увлажнены северо-западные районы, наименее — юго-восточные. В летние месяцы в среднем выпадает 75 мм осадков.

Растительность. Бо́льшая часть территории области расположена в лесной зоне. К северу от долины Оки простирается подзона хвойно-широколиственных (смешанных) лесов, к югу (до широтного отрезка р. Осётр) – подзона широколиственных лесов. Самая южная часть области расположена в лесостепной зоне. Леса занимают около 40% территории, они сосредоточены преимущественно на западе и востоке области. В пределах Клинско-Дмитровской гряды преобладают еловые леса с относительно небольшой примесью широколиственных пород. На юге и юго-востоке области располагается подзона широколиственных лесов, где господствуют дуб и липа, встречается ясень, клён остролистный, вязы. На востоке, на территории Мещёрской низменности, характерны таёжные сосновые леса, чередующиеся с заболоченными понижениями. Болота более всего распространены на территории Верхневолжской низменности и в Мещере. Естественных пойменных лугов почти не осталось.

Коренных лесов сохранилось мало, они замещены мелколиственно-хвойными, мелколиственными (берёза, осина) лесами, пашнями и лугами. В прилегающей к реке Москве части Москворецко-Окской равнины, в заокских районах, а также к северу от Клинско-Дмитровской гряды большие площади отведены под сельскохозяйственные угодья. Практически все участки степи на водоразделах распаханы, в пределах лесостепной зоны изредка встречаются липовые и дубовые рощи.

Количество аборигенных видов растений в Подмосковье сокращается, некоторые виды растений занесены в Красную книгу России (водяной орех, венерин башмачок и др.). Всё шире распространяются инвазионные виды (к примеру, клён американский); на больших территориях расселились и виды, пришедшие из культуры — борщевик.

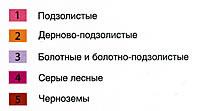

Почвенный покров. В почвенном покрове Московской области в лесной зоне господствуют дерново-подзолистые почвы и подзолы. Значительные площади заняты болотно-подзолистыми почвами (подзолистые и дерново-подзолистые глееватые и глеевые) под влажными и сырыми хвойными и смешанными лесами. Под широколиственными лесами формируются серые лесные почвы (светло-серые, серые, тёмно-серые), при повышенном увлажнении – глееватые и глеевые. Для лесной зоны характерны также дерновые, дерновые глееватые и глеевые почвы под луговой растительностью. При увлажнении жёсткими водами образуются дерновые темноцветные, при близком залегании карбонатных пород – дерновые карбонатные почвы.

В условиях избыточного увлажнения формируются болотные почвы: низинные, которые образуются при увлажнении минерализованными водами под болотной травяно-осоковой растительностью; верховые – в условиях слабой минерализации вод под кустарничково-пушицево-сфагновой растительностью. Широко распространены также торфянисто-, торфяно- и перегнойно-глеевые почвы.

Для лесостепной части территории характерны чернозёмы оподзоленные и выщелоченные, сформировавшиеся под степной растительностью; при повышенном увлажнении образуются лугово-чернозёмные и чернозёмно-луговые почвы; под лесами – серые лесные почвы. В поймах рек распространены пойменные (аллювиальные) почвы (пойменные дерновые, в том числе глееватые под разнотравно-злаковыми лугами и глеевые под влажнотравно-злаковыми лугами). Реже встречаются пойменные болотные, пойменные дерновые зернистые, пойменные дерновые карбонатные почвы.

На территории области преобладают малоплодородные дерново-подзолистые почвы, требующие при сельскохозяйственном использовании мелиорации и внесения удобрений. Значительные массивы почв, в особенности серые лесные заокских районов и дерново-подзолистые Москворецко-Окской равнины, сильно смыты.

Разнородные почвенно-географические данные для территории Московской области

Разнородные почвенно-географические данные для территории Московской области представлены:

- Среднемасштабной (1:300 000) почвенной картой территории Московской области, выполненной в 1985 г.

- Материалами крупномасштабного почвенного обследования хозяйств Московской области (1:10 000 и очерки), выполненными в период с 1954 по 1994 гг.

- Очерками средне- и крупномасштабных почвенных обследований территории Московской области с 1955 по 1996 гг.

- Систематизированными списками почв территории Московской области.

- Результатами агрохимического обследования (технические отчеты и агрохимические картограммы) территорий хозяйств Московской области.

Источниками почвенной информации послужили:

- материалы почвенных изысканий, проводившиеся в период с 1961 по 1994 гг. Всероссийским производственным проектным объединением по использованию земельных ресурсов «РОСЗЕМПРОЕКТ», Центральным государственным проектным институтом по землеустройству «ЦЕНТРГИПРОЗЕМ»;

- данные агрохимических обследований территории области, которые проводились агрохимической службой СССР и Российской Федерации (ФГБУ ГЦАС «Московский») в период с 1964 по настоящее время.

Среднемасштабная почвенная карта Московской области

Крупномасштабные почвенные карты хозяйств Московской области

Материалы крупномасштабного почвенного обследования Московской области представлены почвенными картами в масштабе 1:10 000, полученными в период с 1961 по 1994 гг. В качестве топографической основы почвенных карт использованы материалы аэрофотосъемки, выполненными с 1953 по 1990 г.г. Почвенные обследования в Московской области выполнялись в несколько туров, и обновление почвенных карт в ряде случаев (около половины) было связано с реорганизацией (укрупнением, разделением) или корректировкой границ хозяйств.

| Хозяйство | Район |

|---|---|

| свх. Виноградовский | Воскресенский |

| Dmitr_Kalinina | Дмитровский |

| Дубна | Дмитровский |

| АО Повадино | Домодедовский |

| свх. Барыбино | Домодедовский |

| свх. Егорьевский | Егорьевский |

| свх. Клеменовский | Егорьевский |

| клх. Вперед к Коммунизму | Зарайский |

| свх. Зарайский | Зарайский |

| свх. Курсаково | Истринский |

| свх. Ледово | Каширский |

| свх. Елгозинский | Клинский район |

| свх. Акатьевский | Коломенский |

| свх. Ильинское-Усово | Красногорский район |

| клх. им. Кирова | Лотошинский |

| свх. Доры | Лотошинский |

| клх. им. Ленина | Луховицкий |

| свх. Астапово | Луховицкий район |

| свх. Уваровский 1 | Можайский |

| свх. Уваровский 2 | Можайский |

| свх. Дружба | Наро-Фоминский |

| свх. Ногинский | Ногинский |

| свх. Наро-Осановский | Одинцовский |

| свх. Орехово-Зуевское | Орехово-Зуевский |

| свх. Пламя | Раменский |

| свх. Конкурсный | Сергиево-Посадский |

| свх. Марьинский | Сергиево-Посадский |

| свх. Хотьковский | Сергиево-Посадский |

| свх. Южный | Серебряно-Прудский |

| свх. Большевик | Серпуховский |

| свх. Серпуховский | Серпуховский |

| Туровский | Серпуховский |

| Solnechnoe | Солнечногорский |

| свх. Заветы Ленина | Ступинский |

| свх. Красное Знамя | Талдомский |

| свх. Талдом | Талдомский |

| свх. Дубненский | Чеховский |

| свх. Спартак | Шатурский |

| свх. Темп | Шаховский |

| свх. Фряновский | Щелковский |

Технические отчеты (очерки) крупномасштабных почвенных обследований территории Московской области

Очерк почвенного обследования является сопроводительным документом к почвенной карте и включает в себя подробную информацию о физико-географических условиях, почвенном покрове и результатах физико-химических анализов почв территории обследуемого хозяйства. В приложении к почвенному очерку обычно содержится экспликация почв — расширенная легенда почвенной карты, ведомость результатов физико-химических анализов по генетическим горизонтам почв для обозначенных на карте разрезов. Разновременные данные из очерков почвенных обследований были внесены в структурированном виде во время производственной практики студентов факультета почвоведения МГУ в 2021 году. Общее количество внесенных разрезов составляет 583 (2409 горизонтов). Организацией — хранителем информации является Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Источник

На том стоим. Виды почв Московской области

От характера и особенностей почвы зависит очень многое: каким будет фундамент дома и прочих сооружений, нужны ли на участке дренажные работы, возможно ли разбить полноценный сад, и если да, то сколько трудов и денег потребуют его обустройство и поддержание в нормальном состоянии, что может в нем расти, а что не может, и какими методами, собственно, придется вести приусадебное хозяйство.

Московская география

Почвообразование — длительный процесс, он занимает не одну тысячу лет. На то, каким станет почвенный покров, влияют многие факторы: климат, рельеф территории, ее геологический возраст, состав материнской породы, растительный и животный мир, наконец, хозяйственная деятельность человека.

Территория Московской области огромна (47 тыс. кв. км) и разнообразна — по ландшафту, рельефу, характеру растительности и даже климату. Умеренно-континентальный, он становится более теплым и менее влажным в направлении с северо-запада на юго-восток. Относительно теплое подмосковное лето сочетается с довольно холодной и снежной зимой. Среднегодовая температура составляет — в зависимости от района — от +2,5 до +5,5 °С. Осадков здесь хватает во все сезоны, что обуславливает преобладающий характер почв — кислые, подзолистого типа (минеральные вещества из верхних горизонтов почвы активно вымываются, особенно под хвойными лесами).

Московская область находится в центре Русской равнины, на стыке нескольких крупных физико-географических районов. Север области занимает часть Верхневолжской низменности, юго-запад Москворецко-Окская равнина. С юга вклиниваются окраины Среднерусской возвышенности, на восток и юго-восток заходит Мещерская низменность, а с запада на северо-восток область пересекает Клинско-Дмитровская гряда.

12-15 тысяч лет назад вся северная часть Подмосковья была скрыта под мощным, толщиной в десятки и сотни метров, слоем льда. С потеплением климата ледник постепенно отходил на север, оставляя за собой отложения разного состава — от глин до песков. Они и стали материнскими породами для подмосковной почвы. От механического состава почвы наследуют физические свойства (водо — и воздухопроницаемость, способность удерживать воду, скорость передвижения веществ), от минералогического — химический состав и содержание питательных веществ.

Самыми распространенными материнскими породами в Московской области являются надморенные покровные пылеватые суглинки (толщиной от десятков сантиметров до нескольких метров) и менее мощные песчаные наносы низин.

Растения тоже принимают участие в образовании почвы: корни рыхлят землю, придают ей структуру, извлекают из нее минеральные элементы. Почву Подмосковья создали в основном леса. Причем разные. На севере и северо-западе растут леса еловые. В центре и на западе, в верхнем течении Москвы-реки, — смешанные. На юге и юго-востоке, до границы с Мещерой, — широколиственные. На востоке и юго-востоке, в районе Мещерской низменности, сосновые леса окружают болота. А на самом юге Подмосковья раскинулась лесостепь.

Границы между этими районами достаточно условны. Да и человек, активно осваивая родную планету, изменил ее до неузнаваемости. Огромные массивы подмосковных лесов были уничтожены, а на многих уцелевших территориях произошла смена породного состава: хвойные и широколиственные леса сменились менее ценными мелколиственными из березы и осины.

Что и где

Почвы Московской области так же разнообразны, как и ее природа. Почвоведы выделяют в Подмосковье три основные почвенные зоны:

— южно-таежная подзона дерново-подзолистых почв;

— среднерусская провинция серых лесных почв;

— среднерусская лесостепная провинция оподзоленных, выщелоченных и типичных среднегумусных и тучных мощных черноземов и серых лесных почв.

Подзолистые ПОЧВЫ опытный глаз определит сразу: в верхней части толщи они белесые. Эта земля неплодородная, кислая, очень бедная гумусом и элементами питания. Она требует существенного улучшения структуры, внесения органических и минеральных удобрений и извести.

К счастью, в Подмосковье почвы этого типа встречаются нечасто, в основном на севере и востоке — в Талдомском и Лотошинском районах, на севере Волоколамского, Шаховского, Клинского, Дмитровского и Сергиево-Посадского районов.

Дерново-подзолистые почвы менее кислые, чем просто подзолистые, более богаты гумусом и прочими питательными веществами, а значит, плодородны, имеют лучшую комковато-порошистую структуру. Окультуривание дерново-подзолистых почв приносит хорошие результаты. Это самые типичные для Подмосковья почвы. Они распространены в Подольском, Домодедовском, Чеховском, Ленинском, Ступинском районах, на западе Коломенского, севере Серпуховского и Озерского районов; на территории Верхневолжской и на юго-востоке Мещерской низменности, вдоль Клинско-Дмитровской гряды (Можайский, Рузский, Наро-Фоминский, Истринский, Солнечногорский, Одинцовский, Красногорский, Химкинский, Пушкинский, Мытищинский, Шаховской районы, юг Волоколамского, Клинского, Дмитровского и Сергиево-Посадского районов). Нет их только на самом юге области.

Серые лесные почвы представляют собой переходный тип от дерново-подзолистых к черноземам. Они тяжелы, слабокислы, с прочной ореховатой структурой. Это достаточно плодородные почвы, содержание гумуса в них составляет от 2 до 4%. Серые лесные почвы распространены на юге и юго-западе Московской области. Счастливые владельцы этих плодородных земель живут в Каширском и Зарайском районах, на юге Озерского, Луховицкого и на севере Серебрянопрудского районов, а также в центре и на востоке Приокской равнины.

Чернозем — самая богатая почва. Недаром его называют царем почв. Конечно, подмосковный чернозем отличается, скажем, от воронежского. Наш чернозем принадлежит к северному подтипу, он либо выщелочен, либо оподзолен. Содержание гумуса доходит в нем до 8%, он имеет ореховато-зернистую структуру и почти черен. Под гумусовым горизонтом залегают карбонатные мореные суглинки, обеспечивающие почти нейтральную реакцию почвы. Черноземный край Подмосковья — это юг Серебрянопрудского района (самая южная его оконечность).

Аллювиальные почвы распространены в долинах рек и на пойменных террасах. Они тоже разнообразны: дерновые, дерново-глеевые, болотные. Типы аллювиальных почв отличаются по степени избыточного увлажнения, содержанию питательных веществ, структуре и составу. Самые плодородные из них — луговые пойменные. Их можно отличить по темному цвету. Они богаты гумусом, обладают прочной зернистой структурой, высоким плодородием. Как и болотные, аллювиальные почвы хорошо отзываются на проведение осушительной мелиорации.

Болотные и заболоченные почвы занимают всевозможные низины. Они бывают торфяно-болотными, лугово-болотными, дерново-подзолисто-глеевыми, торфянисто-подзолисто-глеевыми и т.д. Общее для всех болотных почв — повышенная кислотность и низкое плодородие при высоком богатстве элементами питания. Лишенные доступа воздуха, органически! вещества в них минерализуются, почвенная масса теряет структуру. Одними удобрениями такому горю не поможешь, необходима осушительная мелиорация. После этого болотные почвы могут стать вполне плодородными.

Больше всего болотных почв на севере и востоке Подмосковья, но их вкрапления встречаются и в других районах. В Мещерской низменности (Щелковский, Ногинский, Раменский, Балашихинский, Люберецкий, Павлово-Посадский, Bocкресенский, Егорьевский, Орехово-Зуевский, Шатурский, часть Луховицкого и Коломенского районов) распространены заболоченные почвы легкого механического состава, в том числе болотные и торфяные. Сильно заболоченные почвы встречаются на севере Верхневолжской низменности.

Не отчаивайтесь, если вам достался участок, расположенный не на самой плодородной земле. Знать проблему — значить уже наполовину решить ее. Если с почвой правильно обращаться, можно добиться успеха практически в любом уголке Подмосковья.

Андрей ЛЫСИКОВ, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института лесоведения РАН

Источник