Дерново-подзолистые почвы: характеристика, использование

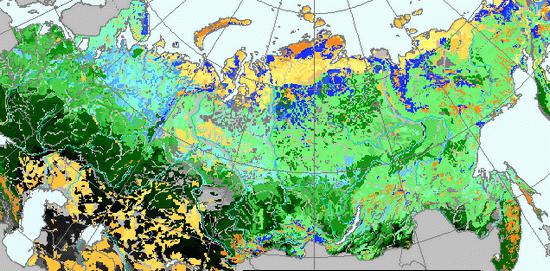

Дерново-подзолистая почва – леса в таежной области – находится южнее зоны тундры. Область занимает достаточно большую территорию в Северной Америке, Азии и Европе. В России дерново-подзолистые почвы распространяются по Западно-Сибирской и Восточно-Европейской равнинам. Далее разберем, что собой представляет этот тип грунта.

Формирование

Образование дерново-подзолистых почв происходит вследствие двух направленных противоположно процессов. Данный тип грунта формируется под мохо-травянистыми, хвойно-широколиственными и травянистыми насаждениями в условиях водного промывного режима.

Описание первого процесса

Подзолообразование осуществляется под пологом сомкнутого хвойного и смешанного лесов. На данной территории происходит практически полное поглощение солнечных лучей кронами деревьев. В результате в тени рассеянный свет очень слаб. Недостаток в нем испытывают даже теневыносливые растения дерново-подзолистой почвы леса. В связи с этим, такой местности свойственно практически полное отсутствие трав, и поверхность земли покрывается лишь подстилкой из лиственной хвои и древесных остатков. В этих условиях и начинают формироваться дерново-подзолистые почвы. Растительность обладает глубоко идущими длинными корнями. Соответственно, влага поступает из нижних слоев грунта. Это, в свою очередь, способствует лучшему увлажнению верхнего уровня земли. Вместе с этим дерново-подзолистые почвы защищены от проникновения прямых лучей солнца. Воздух здесь больше насыщен парами, что существенно снижает испарение от земли.

Подстилка

Она также обладает защитным свойством. Подстилка также предотвращает испарение, пропуская влагу внутрь. Кроме того, она – основной и постоянный источник поступления минеральных соединений, азота и органических веществ, которыми так насыщены дерново-подзолистые почвы. Подстилка обладает высоким уровнем кислотности. Нижние ее слои достаточно продолжительное время подвергаются разложению. В связи с этим, здесь кислотность выше, чем на верхнем уровне.

Структура

В процессе выноса из верхних слоев минеральных и органических коллоидов, молекулярно-растворенных соединений, в земле увеличивается относительная концентрация нерастворимого кремнезема. Это относится и к тончайшему порошку, освобождающемуся в ходе распада силикатов и придающему верхним слоям своеобразную белесую либо светло-серую окраску, очень схожую с цветом золы. Отсюда происходит, собственно, часть названия рассматриваемого типа грунта.

Подзолистый горизонт считается характерной и весьма существенной его особенностью. Гидраты окиси алюминия, железа (коллоидально-растворимые), перегнойные соединения, глинистые суспензии и частично двуокись кремния (аморфная), которые вымываются сверху вниз, полностью или в некотором объеме закрепляются на определенной глубине толщи земли. В результате формируется «иллювиальный горизонт» (горизонт вымывания). Как правило, здесь скапливаются окислы алюминия и железа.

Основные особенности

Для подзолообразовательного процесса характерен глубокий распад вторичных и первичных минералов под действием органических кислот, а также выщелачивание вниз из верхних горизонтов продуктов их распада. Кроме этого, имеет место и частичный их вынос из толщи земли. Более оподзоленные почвы образуются в основном среди сомкнутых еловых насаждений с моховым покровом без травы. На развитие подзолообразования большое влияние оказывает рельеф, присущий местности. Благоприятны условия равнины. На этой местности влага из атмосферы проникает в почву полностью. На склонах процесс проявляется слабее. Это связано с тем, что влага стекает в основном с поверхности и проникает в толщу в небольшом количестве.

Сущность дернового процесса

Она заключается в накоплении оснований, гумуса, питательных элементов и образовании водопрочной структуры. Это происходит преимущественно под воздействием травянистых насаждений. При этом, надо сказать, что накопление перегноя в верхних слоях осуществляется и под древесными растениями. Однако объемы в этом случае не такие большие. В отличие от деревьев, травы имеют большую сеть тонких корней, которые густо пронизывают почву. После отмирания земляная масса обогащается каждый год органическим веществом в значительном количестве. Корневые остатки разлагаются при незначительном поступлении воздуха. В результате они превращаются в гумус, который обволакивает минеральные частички пленками и окрашивает верхнюю часть земляного профиля в чисто серый или с темным оттенком цвет.

Обособление горизонта

Вместе с накоплением перегноя в верхнем слое земли под воздействием аккумулирующей роли трав происходит скопление калия, марганца, магния, кальция, а также в небольшом количестве железа и прочих зольных компонентов. За счет обогащения минеральными соединениями снижается кислотность реакции почвенного раствора, коллоиды насыщаются магниевыми и кальциевыми ионами. В результате с течением времени верхние горизонты приобретают комковатую структуру, выраженную в определенной степени. Таким образом, под влиянием трав постепенно происходит обособление дерново-перегнойного горизонта.

Провоцирующие факторы

Наибольшая интенсивность образования отмечается на территориях с изреженным лесом, полянами, а также с широколиственными насаждениями. В этих зонах активное участие в процессе принимают травы. Когда формируются дерново-подзолистые почвы, состав пород имеет немаловажное значение. Чем больше в земле илистых частиц, тем более выражен будет процесс. В связи с этим, наилучшие условия, в которых формируются дерново-подзолистые почвы, — суглинистые основания. В них хорошо развит перегнойный слой. В других зонах он либо отсутствует, либо слабо выражен. В данном случае, например, имеется в виду дерново-подзолистая супесчаная почва.

Строение

Существуют определенные особенности, которые отличают дерново-подзолистые почвы. Профиль состоит из четырех основных хорошо выраженных горизонтов. На поверхности, кроме того, всегда присутствует подстилка или войлок. Генетические горизонты почвы следующие:

- Дерновый (перегнойно-аккумулятивный) – А1.

- Иллювиальный – В.

- Подзолистый – А2.

- Материнская порода – С.

Данный горизонт имеет сверху темно-серую окраску. Это обусловлено присутствующим здесь перегноем. По ходу уменьшения гумуса с углублением окраска несколько светлеет. На верхних уровнях горизонт включает в себя рыхло залегающие комки. Промежутки между ними заполнены мертвыми и живыми корневищами и корнями.

Этот горизонт представляет собой тот слой, в котором четче всего выражено действие подзолообразовательного процесса. В нем содержится большой объем кремнезема. Он, в свою очередь, представлен тончайшей белой пылью. За счет ее содержания и присутствия гумуса слой имеет светло-серую либо белую окраску. Это самый бедный из всех горизонтов, которые имеют дерново-подзолистые почвы. Характеристика этого слоя вкратце такова: беден перегноем и сильно выщелочен.

Иллювиальный горизонт

Этот слой частично закрепляет вещества, выносимые из верхних уровней в процессе подзолообразования. В этой зоне коагулируют и задерживаются перегнойные соединения, гидраты окиси алюминия и железа (коллоидальные) и двуокиси кремния (в небольшом количестве), глинистые суспензии. За счет высокого содержания перегноя и железа иллювиальный слой, как правило, окрашен в красно-бурый цвет. Будучи сцементирован и пропитан коллоидальными частичками, горизонт обладает повышенной плотностью. Количество новообразований с глубиной постепенно начинает заметно убывать.

Дерново-подзолистые почвы: характеристика материнской породы

Это самый нижний горизонт. Материнская порода представляет собой исходный материал для формирования рассматриваемого типа грунта. Обычно горизонт С почвообразовательным процессом затронут слабо. В связи с этим, он достаточно легко отделяется от прочих слоев, залегающих выше.

Основные отличительные черты

Химические и физические свойства дерново-подзолистых почв тесно связаны с описанными выше их морфологическими особенностями. Рассматриваемый тип грунта не насыщен основаниями. Другими словами, в нем содержится то или другое число обменных ионов алюминия и водорода. Дерново-подзолистые почвы обеднены гумусом и легко подвижными минеральными соединениями. В таких землях содержится сравнительно небольшой объем питательных веществ, необходимых для насаждений.

В большинстве случаев дерново-подзолистые почвы имеют непрочную, слабовыраженную структуру. В связи с этим, они обладают способностью к быстрому распылению, заплыванию в процессе увлажнения. При высыхании формируется корка, а сама земля уплотняется. В связи с большим разнообразием условий для почвообразования, сам процесс может протекать и проявляться по-разному. Поэтому описанные выше особенности могут сильно варьироваться. Так, можно встретить кислые и с нейтральной реакцией почвы, грунт с перегнойным горизонтом, отличающимся высокой мощностью и богатый гумусом.

В ряде случаев подзолообразовательные процессы абсолютно не выражены на местности. С этой точки зрения земляной покров представляет комбинацию множества разновидностей. Они отличаются как по биохимическим, так и морфологическим свойствам. Чем сильнее будет развит дерновый слой и, соответственно, больше содержание органического вещества, тем лучше земля по своей производительности. Это значит, что и ее природное плодородие будет выше.

Обработка грунта

Использование дерново-подзолистых почв несколько затруднено. Это связано с описанными выше особенностями данного типа грунта. В связи с тем что такими питательными элементами, как калий, фосфор и азот, бедны многие дерново-подзолистые почвы, плодородие повышается именно добавлением этих компонентов.

Особое значение в окультуривании имеет формирование пахотного слоя. Его углубление существенно увеличивает урожай уже в первый же год. При этом создается возможность для непрерывного повышения объема всех сельскохозяйственных культур в следующие периоды. Известкование также благотворно влияет на дерново-подзолистые почвы. Плодородие земли в данном случае увеличивается за счет нейтрализации кислых реакций. Усиливаются микробиологические процессы, которые приводят к накоплению питательных компонентов. Внесение извести, кроме прочего, способствует скоплению в грунте перегноя. Также улучшается аэрация, тепловые свойства и водопроницаемость земли.

К значимым агромероприятиям относят также обогащение органическими веществами. К ним в первую очередь относят зеленое удобрение, торфокомпост, навоз. Чем сильнее выражен подзолистый процесс, тем больше потребность в органическом питании.

Источник

Дерново-подзолистые почвы

Московский государственный университет природообустройства

Проверил: Хитров Н.Б.

2. Условия почвообразования

2.3 Рельеф и Почвообразующие породы

3. Генезис дерново-подзолистых почв.

3.1 Подзолообразовательный процесс

3.2 Дерновый почвообразовательный процесс

4. Строение профиля

5. Состав и свойства

7 . Список литературы

Тема моего второго а дерново-подзолистые почвы. Эту тему я выбрала, потому что считаю, что каждый человек должен изучить историю своей родины, своего окружающего мира, природы и в частности почвы- «земли под ногами». Я родилась и большую часть своей жизни провела в Москве, каждое лето я проводила в Подмосковье на даче, помогала бабушке в саду и на огороде. Поэтому именно эта тема для меня как для будущего эколога наиболее актуальна в данный момент. Так как моя будущая работа непосредственно будет связанна с почвенным покровом области его строением, свойствами, режимами функционирования и конечно особенностями грамотного использования в данной работе я попытаюсь изложить все выше перечисленные параметры изучения почвенного покрова моей «Родины».

Территория Москвы и московской области относится к южной области таёжно-лесной зоны. В почвенном покрове области преобладают дерново-подзолистые почвы различного гранулометрического состава, с невысоким естественным плодородием, требующие внесения удобрений и известкования. Они занимают более половины территории области.

В своей работе я подробно описала вопросы почвообразования, состав и свойства дерново-подзолистых почв.

В заключении описаны способы использовании и важнейшие мероприятия по окультуриванию дерново-подзолистых почв.

2. Условия почвообразования.

Дерново-подзолистые почвы это почвы области южной тайги таежно-лесной зоны. Эта зона расположена южнее тундровой зоны и занимает огромную территорию в Европе, Азии и Северной Америке. В нашей стране дерново-подзолистые почвы распространены на Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинах.

Климат таежно-луговой зоны умеренно холодный и достаточно влажный, но здесь надо учитывать протяженность этой зоны, соответственно климатические условия очень разнообразны. Климат южной тайги более дифференцирован с запада на восток. Годовое количество осадков на европейской части колеблется в пределах 500-700 мм, на азиатской – 350-500 мм. Максимум выпадения осадков приходится на вторую половину лета (июль август), минимум – на зиму. В европейской части средняя годовая температура около +4 о в Сибири ниже 0 о . Продолжительность безморозного периода-3.5-5 месяцев. Для европейской части лесной зоны большое влияние на климат оказывают циклоны, периодически приходящие с запада, со стороны Атлантического океана (появление прохладных, облачных и дождливых дней летом и оттепелей со снегопадами зимой). В восточных частях зоны погода более устойчива и климат приобретает континентальный характер.

Умеренная температура данной области исключает возможность интенсивного испарения следовательно осадки превышают и испаряемость Ку 1.0-1.3. Таким образом, большая часть атмосферных осадков попадает в почву и развитие почв происходит в условиях их систематического увлажнения — водный режим промывного типа. Это условие является одним из основных для развития в почвах подзолообразовательного процесса.

Растительность южной тайги представлена смешанными хвойно-широколиственными лесами с богатым травянистым покровом. Основные лесообразующие породы — лиственница, сосна, ель, реже береза белая, сосна. Наряду с чистыми лиственничниками и сосняками широкое распространение получают лиственнично-сосново-белоберезовые древостои. Так же здесь преобладают сосново-лиственнично-дубовые леса, в составе которых растут лиственница, дуб, сосна, береза белая, черная и желтая. В поймах рек произрастают: бархат амурский, ильм, клены, липа, ива, встречается лимонник и виноград. Очень богат и разнообразен травянистый покров. Большую часть его составляют: зеленчук, медуница, копытень, сныть, ясменник душистый и другие растения, характерные для широколиственных лесов. Ежегодный опад составляет 5-6 т/га[1] . Значительная часть опада поступает в форме корней в верхние слои почв. В южной тайге процесс разложения опада проходит более интенсивно, чем в северной и средней тайге. Запасы подстилки превышают величину ежегодного опада в 4-8 раз. С опадом в почвы поступает до 300кг/га зольных элементов и азота.

2.3 Рельеф и почвообразующие породы.

Европейская часть зоны представлена расчлененными равнинами( чередование конечно- моренных гряд с плоскими моренными равнинами). В пределах Русской равнины и Печорской равнины, преобладает ледниковый и водно-ледниковый аккумулятивный рельеф.

Равнинный фон разнообразится местами незначительной волнистостью и бугристостью, местами же довольно сильной холмистостью, а также расчлененностью долинами рек и речек, русла которых часто прорезают всю толщу четвертичных наносов и углубляются в коренные породы более древнего, происхождения.

Аллювиальные равнины (Ярославско-Костромская, Марийская) слабо расчленены и сложены аллювиальными отложениями. В Карелии и на Кольском полуострове распространен сельговый рельеф с амплитудой относительных колебаний 100-200 м. Для возвышенностей (Валдайская, Смоленско-Московская, Северные Увалы) характерен эрозионный тип рельефа с различной степенью расчленения. Абсолютные высоты достигают 300-450 м. Низменности (Верхневолжская, Мещерская и др.) характеризуются слаборасчлененными плоскими и слабоволнистыми равнинами с высотами 100-150 м, с обширными заболоченными массивами и большим количеством мелких озер.

Почвообразующие породы в европейской части представлены моренными суглинками, иногда карбонатными, покровными суглинками, флювиогляциальными отложениями, часто встречаются двучленные отложения. В северо-западной части распространены озерные отложения — ленточные глины; на юге зоны — лессовидные карбонатные суглинки. Террасы рек иногда сложены известняками, местами выходящими на поверхность. Преобладающая часть почвообразующих пород не содержит карбонаты, имеет, кислую реакцию среды и низкую степень насыщенности основаниями.

Западно-Сибирская низменность характеризуется плоско-равнинным слаборасчлененным рельефом с пониженной дренированностью водораздельных пространств, высоким уровнем грунтовых вод и сильной заболоченностью территории. Почвообразующие породы представлены моренными и водно-ледниковыми отложениями, а на юге — лессовидными суглинками и глинами.

К востоку от р.Енисей таежно-лесная зона находится в области Средне-Сибирского плоскогорья и горных систем Восточной Сибири и Дальнего Востока. Вся эта территория имеет сложное геологическое строение и преимущественно горный рельеф. Почвообразующие породы представлены элювием и делювием коренных пород. Обширные территории здесь занимают Лено-Вилюйская, Зейско-Буреинская, Нижне-Амурская низменности, отличающиеся равнинностью рельефа. Почвообразующие породы представлены глинистыми и суглинистыми древнеаллювиальными отложениями[2] .

Дерново-подзолистые почвы формируются в результате двух противоположено направленных процессов почвообразования, таких как подзолистый и дерновый. Этот тип почв формируется под хвойно-широколиственными, мохотравянистыми и травянистыми лесами в условиях промывного водного режима.

3.1 Подзолообразовательный процесс.

Этот процесс почвообразования под пологом хвойного сомкнутого леса и смешанного леса. В этой местности солнечные лучи практически полностью поглощаются кронами деревьев так что рассеянный свет в тени настолько слаб что его не хватает даже теневыносливым растениям.. Поэтому в таких лесах практически отсутствует травянистая растительность и поверхность почвы покрыта только лесной подстилкой из хвои листьев и остатков древесной растительности.

Древесная растительность обладает длинными, глубоко идущими конями и соответственно расходует влагу из нижних слоев почвы, что способствует лучшему увлажнению верхних горизонтов почвы. При этом этот тип растительности защищает почву от попадания прямых солнечных лучей – воздух более насыщен парами, что понижает испарение воды из почвы. Также этим свойством обладает лесная подстилка, она препятствует испарению, а также хорошо пропускает влагу вглубь.

Таким образом, почвы большую часть находятся во влажном состоянии и систематически промываются.

Лесная подстилка является постоянным и главным источником поступления в почву органического вещества, азота и минеральных соединений

Общим свойством, присущим всем типам лесных подстилок, является кислотность. При этом нижние слои подстилок, которые длительнее подвергались разложению, отличаются большей кислотностью, чем верхние. Наиболее высокой кислотностью обладают подстилки под еловыми и сосновыми насаждениями, менее кислыми являются подстилки лиственных лесов и под зелеными мхами и еще менее кислыми — под травяным растительным покровом.

В результате разложения лесной подстилки образуется ряд водорастворимых органических соединений, обладающих обычно кислой реакцией. Среди последних, согласно исследованиям И. В. Тюрина, М. М. Кононовой, В. В. Пономаревой и других, преобладающее место занимают фульвокислоты, которые и являются одним из важнейших факторов подзолообразования[3] .

Между тем под влиянием нисходящих токов воды зольные элементы в значительной степени подвержены вымыванию.

По мере выноса из верхних горизонтов почвы органических и минеральных коллоидов, а также молекулярно-растворенных соединений Са, Мg, Fе, А1, К и отчасти Мn в почве возрастает относительное содержание нерастворимого кремнезема, в том числе и тончайшего порошка, который освобождается при распаде силикатов и придает верхним слоям почвы своеобразную светло-серую или белесую окраску, весьма напоминающую цвет золы. Отсюда и происходит название подзолистый горизонт, который является существенной и характерной особенностью почв дерново-подзолистого типа.

Вымываемые сверху вниз коллоидально растворимые гидраты окиси железа, алюминия, перегнойные вещества, а также глинистые суспензии и отчасти аморфная двуокись кремния на некоторой глубине почвенной толщи частично или полностью закрепляются, образовывая так называемый иллювиальный

горизонт, или горизонт вмывания. Чаще всего здесь накапливаются окислы железа и алюминия.

Таким образом, самой существенной особенностью подзоло-образователъного процесса является глубокий распад первичных и вторичных минералов под воздействием органических кислот и выщелачивание продуктов их распада из верхних горизонтов почвы вниз, а частично и вынос их из почвенной толщи.

Наиболее сильно оподзоленные почвы образуются главным образом в сомкнутых еловых лесах с моховым покровом и без травяной растительности.

Большое влияние на развитие подзолообразовательного процесса оказывает рельеф местности. Равнинный рельеф водоразделов, где атмосферная влага полностью проникает в почву, благоприятствует развитию подзолообразовательного процесса, на склонах же, где влага в основном стекает по поверхности и лишь в малой степени проникает в почвенную толщу, подзолообразование проявляется слабее.

3.2 Дерновый почвообразовательный процесс

Подзолообразовательный процесс в природе обычно или чередуется с дерновым процессом, или протекает одновременно с ним. Сущность этого процесса заключается в накоплении гумуса, оснований, элементов питания и в формировании водопрочной структуры под воздействием преимущественно травянистой растительности.

Следует отметить, что процесс накопления перегноя в верхних слоях почвы происходит и под древесной растительностью, но в небольших количествах.

В. Р. Вильямс считает, что дерновый процесс начинает развиваться после того, как разреживается лесная растительность и появляется возможность поселения травянистой растительности. При этом первоначально поселяются корневищные растения (например, вейник), сменяющиеся в дальнейшем рыхлокустовыми (ежа, лесной мятлик и др.), которые и имеют основное значение в развитии дернового процесса[4] .

В отличие от древесной растительности травы обладают большой сетью тонких и густо пронизывающих почву корней, после отмирания,которых почвенная масса ежегодно обогащается значительным количеством органического вещества. Разлагаясь при малом доступе воздуха, корневые остатки трав превращаются в гумус, обволакивающий пленками минеральные частички и окрашивающий верхнюю часть почвенного профиля в серый пли темно-серый цвет.

Одновременно с накоплением перегноя в верхней части почвы под влиянием аккумулирующей роли травянистой растительности происходит накопление кальция, магния, марганца, калия, а отчасти железа и других зольных элементов. Благодаря обогащению почвы минеральными соединениями реакция почвенного раствора становится менее кислой, почвенные коллоиды насыщаются ионами кальция и магния и верхние горизонты с течением времени приобретают в той или иной степени выраженную комковатую структуру. Так, под воздействием травянистой растительности постепенно обособляется дерново-перегнойный горизонт.

Степень развития дернового процесса зависит от многих факторов и, прежде всего от растительности: чем лучше рост трав, тем интенсивнее идет процесс биологической аккумуляции в верхних горизонтах почвы гумуса, азота и зольных элементов.

Наиболее интенсивно дерновый процесс развивается в изреженном лесу, на полянах, а также в широколиственных лесах, где в напочвенном растительном покрове широкое участие принимают травы.

Наличие кальция и магния в почве способствует коагуляции почвенных коллоидов и закреплению гумуса в верхних ее слоях.

Поэтому на карбонатных материнских породах обычно встречаются почвы с хорошо разлитым гумусовым горизонтом.

Значительную роль в развитии дернового процесса играет механический состав почвообразующих пород и почв. Чем богаче почва илистыми частицами, тем лучше выражен дерновый процесс. Поэтому почвы с хорошо развитым перегнойным слоем формируются главным образом па глинистых и суглинистых породах и очень редко па песчаных и супесчаных, где этот слой выражен весьма слабо или совсем отсутствует.

Так, под действием дернового и подзолообразовательного процессов образуются дерново-подзолистые почвы.

4. Строение почвенного профиля

Особенность строения почвенного профиля дерново-подзолистых почв состоит в том, что выделяется четкая дифференциация почвенной толщи, которая составляет ее генетические горизонты. Основных ярко выраженных горизонтов четыре: дерновый, или перегнойно-аккумулятивный (А1 ), подзолистый (А2 ), иллювиальный горизонт (В) и материнская, или почвообразующая, порода (С). Также на поверхности данной почвы всегда находится лесная подстилка или войлок (Ао )[5] .

Лесная подстилка Ао

Она состоит из растительных остатков различной степени разложении, очень часто переплетенных гифами грибов.Мощность ее обычно колеблется от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

Дерновый, или перегнойно-аккумулятивный, горизонт А1

Этот горизонт окрашен сверху в темно-серый цвет находящимся здесь перегноем. С углублением по мере уменьшения гумуса окраска его становится несколько светлее. В верхних частях горизонт состоит из рыхло залегающих комков, все промежутки между которыми заполнены живыми и мертвыми корнями и корневищами, скрепляющими комки о дернину.

Подзолистый, или элювиальный горизонт (А2 )

Горизонт является тем почвенным слоем, в котором наиболее резко выражено влияние подзолообразовательного процесса. Он сильно выщелочен, обеднен перегноем и содержит в себе повышенное количество кремнезема в виде тончайшей белой кремнеземной пыли. Эта пыль вместе со светлым гумусом придает горизонту белую или светло-серую окраску.

В зависимости от степени оподзоленности этот горизонт имеет различную мощность (от нескольких до десятков сантиметров). Чаще всего он бесструктурный, лишь в отдельных случаях приобретает отчетливо выраженную пластинчатую или листоватую структуру, которая в производственном отношении, однако, не представляет собой никакой ценности.

Будучи сильно выщелоченным и обедненным органо-минеральными коллоидами, элювиальный горизонт является самым бесплодным слоем дерново-подзолистой почвы.

Иллювиальный горизонт В

Иллювиальный горизонт частично закрепляет выносимые в процессе подзолообразования из верхних горизонтов вещества. Здесь коагулируют и задерживаются коллоидальные гидраты окиси железа, алюминия, частично двуокиси кремния, перегнойные вещества, а также глинистые суспензии. Вследствие обогащенности железом и перегноем иллювиальный горизонт обычно имеет красно-бурую окраску и, будучи пропитан и сцементирован коллоидальными частичками, отличается повышенной плотностью.

С глубиной количество новообразований заметно убывает, почва приобретает более однородную окраску и постепенно переходит в материнскую породу, еще не измененную явным образом почвообразовательными процессами.

Материнская, или почвообразующая, порода С — самый нижний горизонт. Эта порода послужила исходным материалом для образования данной почвы. Как правило, горизонт С слабо затронут почвообразовательным процессом, поэтому он всегда легко отделяется от других вышележащих почвенных горизонтов.

Профиль дерново-подзолистой почвы очень изменчив по мощности и степени выраженности отдельных генетических горизонтов.

Очень часто переход между горизонтами бывает довольно резким, в некоторых же случаях настолько незаметен, что трудно бывает даже провести границу между ними.

Все рассмотренные морфологические особенности дерново-подзолистых почв находятся в самой тесной и непосредственной связи с их химическими и физическими свойствами.

5. Состав и свойства

Состав и свойства дерново-подзолистых почв во многом зависит от дернового почвообразовательного процесса, в результате которого накапливается гумус, основания и элементы питания для растений.

Содержание гумуса в гумусовом горизонте суглинистых разновидностей -3-6%, в песчаных и супесчаных – 1.5-3%. Сравнительная бедность дерново-подзолистых почв перегноем объясняется главным образом тем, что при благоприятных условиях увлажнения распад растительных остатков происходит энергично, не прекращаясь даже в летние, наиболее сухие месяцы. Органическое вещество сосредоточено в основном в самом поверхностном слое, а поскольку этот слой отличается малой мощностью, не превышающей часто 8—12 см, то и абсолютное содержание перегноя в описываемых почвах весьма ограничено. Содержание гумуса резко снижается с глубиной в горизонте А2 составляет 0.3-0.5%. Важно отметить, что в составе гумуса преобладаю фульвокислоты над гуминовыми[6] .

В тех почвах, в которых подзолистый процесс ослаблен, а дерновый преобладает, мощность гумусного горизонта возрастает, увеличивается количество гумуса в поверхностном горизонте и в целом по профилю почвы.

Развитие подзолистого процесса под лесной растительностью проходит с различной интенсивностью. В некоторых случаях, например па карбонатных породах, под лиственными насаждениями, этот процесс протекает настолько слабо, что в почвенном профиле или не происходит никаких перемещений минеральной части, или эти перемещения чрезвычайно малы. Подзолообразовательный процесс влияет на химический состав почвы и вносит изменения в её механический состав.

верхние горизонты дерново-подзолистых почв по сравнению с материнской породой (горизонт С) обеднены мельчайшими частичками (>0,001 мм). В то же время содержание крупных фракций в верхних горизонтах выше, чем в материнской породе. Иллювиальный горизонт (В) более обогащен по сравнению с материнской породой и с вышележащими горизонтами самыми мелкими фракциями ( 2+ , Мg 2+ , Н + и А1 3+ . Степень насыщенности основаниями — 40-70%. Обменные катионы водорода и алюминия обусловливают кислую реакцию среды (рНкс1 обычно варьирует в пределах 3,3-5,5)[7] .

В связи с более высоким содержанием гумуса дерново-подзолистые почвы имеют более низкую плотность верхнего слоя, они лучше оструктурены по сравнению в подзолистыми, у них выше пористость. В целом естественное плодородие этих почв выше, чем у подзолистых и глее-подзолистых. Они являются преобладающими в пахотном фонде почв таежно-лесной зоны.

Для некоторых почв подзолистого типа большое значение имеет их тепловой режим.

В восточных районах, в условиях континентального климата и недостатка тепла, темные и богатые гумусом дерново-подзолистые и дерново-лесные почвы плохо нагреваются и не обеспечивают корневую систему растений необходимым количеством тепла, что приводит к недозреванию некоторых посевных культур.

Таким образом, наиболее характерными свойствами, присущими почвам дерново-подзолистого типа, являются следующие.

1. Почвы дерново-подзолистого тина не насыщены основаниями, т. е. они содержат в себе то или иное количество обменных ионов водорода и алюминия.

В связи с ненасыщенностью основаниями эти почвы обладают кислыми свойствами.

В результате процессов минерализации органического вещества и выщелачивания эти почвы обеднены гумусом и минеральными легко подвижными соединениями.

Почвы дерново-подзолистого типа заключают в себе сравнительно небольшие количества необходимых для растений питательных веществ.

Эти почвы в большинстве случаев обладают слабо выраженной, непрочной структурой, вследствие чего они способны легко распыляться, заплывать при увлажнении, образовывать корку при высыхании и уплотняться.

Почвы дерново-подзолистого типа отличаются резко выраженной дифференциацией почвенного профиля на составляющие их генетические горизонты, причем гумусовый горизонт в большинстве случаен имеет малую мощность.

В составе гумуса видное или первое место принадлежит фульвокислотам, относительное количество которых тем больше, чем резче выражен подзолистый процесс. При нарастании дернового процесса увеличивается количество гуминовых веществ.

Хотя состав почвенных микроорганизмов изучен еще слабо, по все же можно сказать, что в подзолистых почвах ведущее место принадлежит грибам.

Из-за большого разнообразия условий почвообразования и дерново-подзолистойзоне развитие почвообразовательного процесса в почвах может протекать и проявляться самым различным образом, поэтому и отмеченные выше свойства сильно варьируют.

Здесь можно встретить почвы и кислые, и с нейтральной реакцией, и сильно выщелоченные, и почвы с мощным перегнойным горизонтом, и богатые гумусом, в которых подзолообразонательный процесс совсем почти не выражен, и т. д.

В этом отношении почвенный покров таежно-лесной зоны представляет собой сочетание множества почвенных разновидностей, отличающихся между собой как морфологическими и биохимическими свойствами, так, следовательно, и своим природным плодородием.

При этом, чем сильнее развит дерновый горизонт и чем богаче, следовательно, почва органическим веществом, тем лучше она по своим производственным свойствам, тем выше ее природное плодородие.[8]

З а к л ю ч е н и е

В заключении работы я хочу написать о использовании и важнейших мероприятиях по окультуриванию дерново-подзолистых почв.

Надо отметить, что дерново-подзолистые и в особенности подзолистые почвы отличаются маломощностью перегнойного горизонта, обедненностью органическими и минеральными соединениями, кислой реакцией, слабой структурностью и недостаточной аэрацией.

Из этих особенностей почв вытекают и основные мероприятия поповышению их плодородия. Прежде всего для повышения плодородия дерново-подзолистых почв их необходимо обогащать органическим веществом (навоз, торфокомпоста,зеленое удобрение). Потребность в органическом удобрении тем больше, чем сильнее выражен подзолистый процесс. Весьма существенным агромероприятием, необходимым для улучшения качества иповышения плодородия дерново-подзолистыхпочв как пахотных, так и вновь осваиваемых угодий, являетсяизвесткование. При известковании прежде всего уничтожается вредная для растений почвенная кислотность. В результате известкования эти почвы насыщаются основаниями; они приобретают более благоприятные физические свойства: улучшается аэрация, водопроницаемость и тепловые свойства. Благодаря нейтрализации кислой реакции и улучшению воздушных и водных свойств в дерново-подзолистых почвах усиливаются имикробиологические процессы, приводящие к накоплению питательных веществ. Внесение извести способствует накоплению перегноя в почве. Особенно велика роль извести на сильно выщелоченных, обедненных известью, кислых подзолистых и дерново-подзолистых почвах.

Многие дерново-подзолистые почвы бедны такими элементами питания, каказот, фосфор и калий, внесение которых повышает плодородиевсех дерново-подзолистыхпочв и в особенности тех, в которых подзолистость проявляется наиболее сильно.

Особо важное значение в деле окультуривания дерново-подзолистых почв имеет создание мощного пахотного слоя. И если создание мощного пахотного слоя является важным для всех почвенныхзон, то особо большое значение оно имеет для дерново-подзолистых почв, отличающихся маломощным перегнойным слоем иналичием бесплодного подзолистого горизонта.

Углубление пахотного слоя и его окультуривание в зоне дерново-подзолистых почв значительно повышают урожай обычно в первый же год и создают возможность для непрерывного роста урожаев всех сельскохозяйственных культур в последующие годы.

1. Алексанрова Л.Н., И.Н.Антипов-Каратаев и др. под редакцией К.П. Горшенина. Почвоведение., Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, Москва, 1965, 436с.

2. Ганжара Н.Ф. Почвоведение. Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений., Москва 2001, 392с.

[1] Ганжара Н.Ф. Почвоведение, Москва, 2001 с.234

[2] Алексанрова Л.Н. и др. Почвоведение., Москва, 1965, с.188

[3] Ганжара Н.Ф. Почвоведение, Москва, 2001 с.235

[4] Алексанрова Л.Н. и др. Почвоведение., Москва, 1965, с.199

[5] Алексанрова Л.Н. и др. Почвоведение., Москва, 1965, с.200

[6] Алексанрова Л.Н. и др. Почвоведение., Москва, 1965, с.206

[7] Ганжара Н.Ф. Почвоведение, Москва, 2001 с.241

[8] Алексанрова Л.Н. и др. Почвоведение., Москва, 1965, с.211

Источник