Жил-был Дом…

Дерново-подзолистые почвы

Строение почвенного профиля дерново-подзолистой почвы

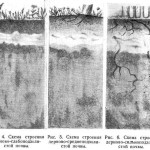

Развитие дерново-подзолистых почв осуществляется под влиянием дернового и подзолообразовательного процессов, поэтому в их профиле всегда отчетливо обнаруживаются дерновый и подзолистый горизонты.

По мощности дернового слоя эти почвы подразделяются (по С.П. Яркову):

- на слабодерновые с дерновым горизонтом не более 10 см;

- на среднедерновые с дерновым горизонтом от 10 до 20 см;

- на глубокодерновые с дерновым горизонтом более 20 см.

По подзолообразовательному процессу: на дерново-слабоподзолистые, дерново-среднеподзолистые, дерново-сильноподзолистые и дерново-глубокоподзолистые.

К дерново-слабоподзолистым относятся почвы, в которых подзолообразовательный процесс находится в начальной стадии развития, а дерновый, наоборот, хорошо развит. В природных условиях эти почвы широко встречаются в изреженных лесах, главным образом под покровом лиственных деревьев, затем отчасти под травянистой растительностью на суходольных сенокосах и по склонам холмов.

Дерново-слабоподзолистые почвы характеризуются слабой выраженностью подзолистого горизонта, а иногда почти отсутствием его и наряду с этим хорошо развитым перегнойным слоем, достигающим нередко значительной мощности. Наличие хорошо развитого перегнойного горизонта служит наглядным доказательством того, что здесь под влиянием травянистой растительности дерновый процесс доминирует над подзолообразовательным.

Эти почвы отличаются высокой насыщенностью основаниями (более 70%), слабой кислотностью (рН = 5,5—6,5), заметной обогащенностью перегноем, а в связи с этим и важнейшими питательными веществами, которые необходимы для жизни культурных растений.

Согласно многим исследованиям, содержание растворимой Р2О5 в этих почвах чаще всего колеблется в пределах 10— 21,0 мг на 100 г почвы; содержание подвижного калия — от 8,4 до 32,0 мг на 100 г почвы; гумуса — от 2,6 до 4,2%, общего азота — от 0,10 до 0,20%. Наибольшее количество гумуса, азота, фосфора и калия содержится в самом верхнем, перегнойном горизонте.

Обладая значительным количеством питательных веществ и благоприятными физико-химическими свойствами, дерново-слабоподзолистые почвы являются лучшими в группе дерново-подзолистых почв, а при освоении под пашни они скоро переходят в категорию культурных почв с высоким плодородием.

К дерново-среднеподзолистым почвам относятся те, в которых подзолообразовательный процесс достиг более высокой стадии развития. Эти почвы широко распространены среди лесных массивов, главным образом на пологих склонах, а отчасти и на участках, свободных от древесных насаждений.

Морфологической особенностью дерново-среднеподзолистых почв является наличие в них ясно выраженного подзолистого горизонта (А2), маломощность перегнойного горизонта (А1) и слабая, легко распадающаяся под действием воды почвенная структура.

Почвы характеризуются повышенной кислотностью (рН=4,5-5,5), значительной выщелоченностью и малой насыщенностью основаниями (50-70%), а в связи с этим – обеднённость перегноем и минеральными соединениями.

Под густой древесной растительностью дреново-среднеподзолистые почвы имеют обычно маломощный перегнойный горизонт, не превышающий 10-12 см, и ясно выраженный подзолистый горизонт (А2). В условиях же травянистой растительности, например в изреженном лесу, на полянках, где дерновый процесс лучше выражен, эти почвы отличаются более развитым перегнойным слоем, достигающим 12-14 см, и несколько замаскированным, а потому и менее ясно выраженным подзолистым горизонтом (А2). В данном случаи в профиле почвы получают явное отражение 2 противоположных, одинаково развитых, процесса — дерновый и подзолообразовательный.

Будучи значительно выщелоченными и обедненными органическими и минеральными соединениями и обладая наряду с этим повышенной кислотностью, дерново-среднеподзолистые почвы при прочих равных условиях имеют несколько меньшую производственную ценность по сравнению с дерново-слабоподзолистыми почвами.

К дерново-сильноподзолистым относятся почвы, в которых подзолообразовательный процесс достиг высокой стадии развития. В отличие от рассмотренных выше почв дерново-сильноподзолистые почвы встречаются главным образом на равнинных водораздельных лесных пространствах под сомкнутой древесной растительностью, где имеются на лицо все условия, затрудняющие проявление дернового процесса и в то же время весьма благоприятствующие интенсивному развитию подзолообразовательного процесса.

Дерново-сильноподзолистые почвы характеризуются резкой выраженностью подзолистого горизонта (А2), нередко достигающего мощности 15—25 см, маломощностью перегнойного слоя, сильной выщелоченностью и обедненностью органическими и минеральными соединениями, малой насыщенностью основаниями (менее 50%), бесструктурностью и высокой кислотностью (рН = 4—4,5).

В связи с сильной выщелоченностью дерново-сильноподзолистые почвы отличаются малым содержанием перегноя и отдельных питательных веществ, высокой кислотностью и рядом неблагоприятных физико-химических свойств. В производственном отношении они в большинстве случаев могут быть охарактеризованы как почвы с низким естественным плодородием.

Существенной особенностью дерново-глубокоподзолистых почв является наличие в их профиле подзолистого горизонта на значительной глубине от поверхности, чаще всего на контакте с менее водопроницаемой породой.

Развитие дерново-глубокоподзолистых почв приурочено обычно к местам песчаных и супесчаных отложений, где в связи с хорошей водопроницаемостью и малой влагоемкостью процессы почвообразования глубоко проникают в эти породы и дифференцируют их на сильно растянутые в глубину генетические горизонты.

В них процесс оподзоливания затронул всю толщу надморенных рыхлых супесчаных пород, однако, вследствие хорошей водопроницаемости их этот процесс проходил недостаточно интенсивно, и в профиле почвы он нашел лишь слабое отражение. В связи с этим в природе не встречается дерново-глубокоподзолистых почв с резко выраженной оподзоленностью; в большинстве случаев эти почвы слабо оподзоленные и несколько реже средне оподзоленные. Они отличаются слабой кислотностью (рН = 5,0—5,8) и небольшим сравнительно содержанием органического вещества; в перегнойном горизонте количество гумуса достигает 1,0—2,8%, а в горизонте A2B1 оно уменьшается до 0,2—0,6%.

Подзолистые и дерново-подзолистые почвы имеют верхний перегнойный слой, состоящий из органических и минеральных веществ, мощностью до 20 см с содержанием гумуса в количестве 1—6%.

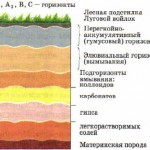

Типичным профилем подзолистых почв является следующий:

- А0 — лесная подстилка различной мощности;

- A1 — грубогумусовый маломощный перегнойный горизонт (2—5 см и более);

- А2 — светло-серый или белесый бесструктурный подзолистый горизонт мощностью 5—25 см и более;

- В — бурый с различными оттенками иллювиальный горизонт, несколько более уплотненный по сравнению с вышележащими;

- С — материнская порода самого различного механического состава.

Резюме

Чем сильнее стадия развития подзолистого процесса, тем выше кислотность и бесплоднее почва.

Источник

Дерново-подзолы. Дерново-подзолисто-глеевые почвы

Дерново-подзолы

| КиДПР | Дерново-подзолы иллювиально-железистые |

| WRB | Umbric PODZOLS |

| Площадь | 1,44% |

Условия формирования

Дерново-подзолы формируются в южной тайге и лесостепи на рыхлых песчаных и супесчаных породах преимущественно под сосновыми лесами.

Морфологическое строение профиля

O — A — E — Bf — C

Профиль почвы состоит из маломощной (1–3 см) подстилки О, светлоcерого бесструктурного гумусового горизонта А мощностью от 3 до 15 см, белесого подзолистого Е, мощностью от 2 до 30 см, иллювиально-железистого горизонта Вf желтой или светло-бурой окраски с признаками иллювиальной аккумуляции гидрооксидов Fe и Al и их органо-минеральных соединений. Ниже он сменяется почвообразующей породой.

Основные почвообразовательные процессы

- Подстилкообразование

- Гумусово-аккумулятивный процесс

- Альфегумусовый процесс

Хозяйственное использование

При распашке необходимо регулярное внесение высоких доз органических и минеральных удобрений, известкование. Хороший эффект дает введение сидеральных севооборотов. Сельскохозяйственные культуры: картофель, зерновые (рожь, овес). Перспективно лесоводство.

Аналитическая характеристика дерново-подзола иллювиально-железистого [178]

Свойства

Почвы характеризуются кислой или сильнокислой реакцией (рНсол 3,7–4,8), ненасыщенностью основаниями, низкой емкостью поглощения. Содержание гумуса колеблется от 0,5 до 5%, но чаще составляет 1–1,5% в горизонте А и менее 2% в горизонте Вf, распределение в профиле аккумулятивное. Состав гумуса фульватный (Сгк/Сфк 0,3–0,5). Распределение в профиле илистой фракции элювиально-иллювиальное или аккумулятивное. Значительные различия степени морфологической и аналитической дифференциации профилей дерново-подзолов связаны с неоднородностью литологии песчаных наносов. На однородных песках она выражена слабо. На слоистых песках благодаря изменению гидрологического режима дифференциация профиля усиливается. Физические свойства: бесструктурность, ничтожная водоудерживающая способность, плохая водоподъемная способность и хорошая водопроницаемость.

Дерново-подзолисто-глеевые почвы

| КиДПР | Дерново-подзолисто-глеевые |

| WRB | Umbry-Gleyic ALBELUVISOLS |

| Площадь | 0,10% |

Условия формирования

Дерново-подзолисто-глеевые почвы распространены в южнотаежной зоне среди дерново-подзолистых почв в понижениях мезорельефа или на слабодренированных плоских равнинах, для которых характерен временный застой поверхностных вод (верховодки). Они формируются под заболоченными смешанными мохово-травянистыми лесами на породах тяжелого гранулометрического состава.

Морфологическое строение профиля

О — Аv — А — ЕLg,n — ELBtg — Btg — Cg(G)

В профиле почв выделяются маломощная подстилка О, дернина Аv мощностью 5–6 см, гумусовый горизонт А серого цвета со стальным оттенком, комковатый или слитный, мощностью 10–20 см, осветленный элювиальный глееватый горизонт ЕLg,n серовато-белесый с сизоватым оттенком с ржавыми примазками и большим количеством ортштейнов. Далее следует текстурный оглеенный горизонт Btg грязно-бурой окраски с сизыми и охристыми пятнами и разводами, на поверхности структурных отдельностей присутствуют коричневые и сизые кутаны и черные марганцовистые примазки. Иногда в нем наблюдается временная верховодка. Текстурный горизонт постепенно переходит в оглеенную почвообразующую породу Cg или G.

Основные почвообразовательные процессы

- Подстилкообразование

- Гумусово-аккумулятивный процесс

- Кислотный гидролиз минералов

- Лессиваж

- Оглеение

- Элювиально-глеевый процесс

- Сегрегация

Хозяйственное использование

При освоении почвы требуют осушительных мелиораций и регулярного внесения удобрений. При использовании их под пашню без мелиорации посевы часто подвержены вымочкам, которые сильно снижают или полностью губят урожай.

Аналитическая характеристика дерново-подзолисто-глеевой почвы [194]

Свойства

Для почв характерны кислая или слабокислая реакция, низкая степень насыщенности основаниями верхних горизонтов, заметно повышающаяся к породе. Содержание фульватного гумуса в верхнем горизонте 3–5%, но может достигать и 10%, количество его резко падает ниже гумусового горизонта. Четко выражена элювиально-иллювиальная дифференциация профиля по распределению илистой фракции и полуторных оксидов. В верхних горизонтах накапливаются несиликатные формы оксидов железа за счет конкреций.

- Дерново-подзолы, масштаб 1:60 000 000

- Дерново-подзолисто-глеевые почвы и дерново-подзолы глеевые, масштаб 1:60 000 000

Источник

Типы фундаментов для разных грунтов

Какой фундамент нужен для песка? А можно ли строить комплекс на чернозёме? И какой фундамент нужен для глины?

На территории Украины можно найти не очень много мест, где вообще нельзя проводить никакие строительные работы. Болота или участки с высоким водонасыщением (и то такую площадку можно осушить дренажными мероприятиями), резкие уклоны с высокой вероятностью оползней и места с недопустимой степенью токсичных примесей. Строительство на всех остальных площадках возможно благодаря инженерной геологии и правильно подобранным мероприятиям по её результатам. Инженерная геология как раз и нужна для того, чтобы застройщик мог реализовать инженерный проект на имеющемся участке с минимальными рисками и минимальными вложениями, а в случае обнаружения проблем, которые исправить нельзя, — вовремя остановить проект и тем самым предупредить свои финансовые потери.

Инженерная геология для строительства — анализы почвы

Что такое инженерная геология? Это отрасль геологического ремесла, которая занимается изучением исключительно верхних слоев земли и тем, каким образом эти самые верхние слои взаимодействуют со строительными объектами. Данные об участке получаются после тщательного анализа почв, а вернее — образцов, взятых со скважины на строительной площадке. Затем эти данные обрабатываются, и на их основе уже чертится проект.

Анализ грунта нужен перед началом любого строительства — начиная от обыкновенного частного дома, заканчивая производственным комплексом или многоэтажкой. Единственное различие — это глубина исследования. Если для одноэтажного или полутораэтажного частного дома будет достаточно нескольких скважин глубиной от 8 до 15 м, то для многоэтажки может понадобиться бурить грунт на глубину до 30 м и выше.

Анализ образцов включает в себя ряд тестов на механические, физические и химические свойства почвы.

Отчет о структуре грунта — это информация не только о там, на какой глубине залегает какие пласты и что нужно сделать, чтобы уже построенный дом «не перекосило», но и данные об экологической безопасности, а ещё прогноз ожидаемого поведения участка. Да, участки не очень часто бывают стабильными, именно поэтому срок годности данных по геологическим изысканиям — не более 5 лет.

Какой должен быть фундамент, если грунт дерново-подзолистый, глинистый или черноземный

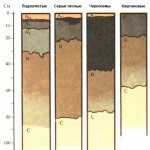

Самые распространенные почвы в Украине — это черноземы, а ещё дерново-подзолистые и серые лесные почвы. Кроме этого, часто встречаются пески и глины.

Фундамент — это 60% от качества дома и 30% от его стоимости.

Для каждого химсостава почвы подходит свой особенный фундамент, поэтому давайте рассмотрим, какие варианты для каких типов грунта следует рассматривать.

Дерново-подзолистые почвы

Дерново-подзолистые почвы — это pH от 3, 3 до 5 , 5 — то есть они довольно агрессивны, поэтому, в зависимости от кислотности, выбирают свой тип материала и его изоляцию. Если говорить в общем, то для такого типа грунта могут подойти и свайные фундаменты, и ленточные, и монолитные и смешанные, выбор будет зависеть от следующих данных:

- близости грунтовых вод;

- водонасыщения верхних слоёв;

- количество примесей;

- общей кислотности;

- процента органических включений.

В некоторых случаях, как и при строительстве на чернозёмах, застройщику придётся снимать верхний слой, слишком богатый органическими включениями.

Это интересно: самыми выносливыми считаются скальные, гравелистые и крупнообломочные грунты, именно поэтому на сложных участках перед установкой фундамента (после выемки грунта) часто используют гравийную подушку.

С ООО «Гильдия Инжиниринг» можно за минимальный срок получить нужную информацию об участке любой площади!

Фундамент на черноземе

Фундаменты на черноземе практичнее всего будет закладывать после выемки верхнего слоя грунта. Освободившееся место засыпают смесью из гравия и песка. Если выемка грунта — это не тот вариант, который Вам подходит, то определяться нужно среди 3 других:

- свайный фундамент;

- монолитное заливание бетоном;

- ленточный вариант.

Но самый верхний слой всё равно лучше снять, (почему – немного ниже), а геология для строительства как раз и поможет определить глубину.

Известно, что чернозем — это такая земля, которая очень любит сбиваться в комья. А комья очень любят накапливать влагу, где, собственно, и образуется ценный для сельского хозяйства, но очень вредный для домов, гумус. Поэтому, чтобы срок службы бетонного основания был как можно дольше, верхний слой всегда снимают, а фундамент для чернозема всегда изолируют от влаги. И к слову сказать, способ гидроизоляции также определяется после геологических изысканий, а конкретнее, после определения процентного содержания влаги и химического состава контактного слоя.

Комментарии и вопросы:

Ваши вопросы, замечания и пожелания Вы можете оставить здесь. Мы обязательно ответим на все Ваши обращения

Источник