Жил-был Дом…

Дерново-подзолистые почвы

Строение почвенного профиля дерново-подзолистой почвы

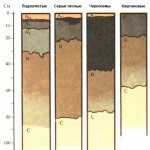

Развитие дерново-подзолистых почв осуществляется под влиянием дернового и подзолообразовательного процессов, поэтому в их профиле всегда отчетливо обнаруживаются дерновый и подзолистый горизонты.

По мощности дернового слоя эти почвы подразделяются (по С.П. Яркову):

- на слабодерновые с дерновым горизонтом не более 10 см;

- на среднедерновые с дерновым горизонтом от 10 до 20 см;

- на глубокодерновые с дерновым горизонтом более 20 см.

По подзолообразовательному процессу: на дерново-слабоподзолистые, дерново-среднеподзолистые, дерново-сильноподзолистые и дерново-глубокоподзолистые.

К дерново-слабоподзолистым относятся почвы, в которых подзолообразовательный процесс находится в начальной стадии развития, а дерновый, наоборот, хорошо развит. В природных условиях эти почвы широко встречаются в изреженных лесах, главным образом под покровом лиственных деревьев, затем отчасти под травянистой растительностью на суходольных сенокосах и по склонам холмов.

Дерново-слабоподзолистые почвы характеризуются слабой выраженностью подзолистого горизонта, а иногда почти отсутствием его и наряду с этим хорошо развитым перегнойным слоем, достигающим нередко значительной мощности. Наличие хорошо развитого перегнойного горизонта служит наглядным доказательством того, что здесь под влиянием травянистой растительности дерновый процесс доминирует над подзолообразовательным.

Эти почвы отличаются высокой насыщенностью основаниями (более 70%), слабой кислотностью (рН = 5,5—6,5), заметной обогащенностью перегноем, а в связи с этим и важнейшими питательными веществами, которые необходимы для жизни культурных растений.

Согласно многим исследованиям, содержание растворимой Р2О5 в этих почвах чаще всего колеблется в пределах 10— 21,0 мг на 100 г почвы; содержание подвижного калия — от 8,4 до 32,0 мг на 100 г почвы; гумуса — от 2,6 до 4,2%, общего азота — от 0,10 до 0,20%. Наибольшее количество гумуса, азота, фосфора и калия содержится в самом верхнем, перегнойном горизонте.

Обладая значительным количеством питательных веществ и благоприятными физико-химическими свойствами, дерново-слабоподзолистые почвы являются лучшими в группе дерново-подзолистых почв, а при освоении под пашни они скоро переходят в категорию культурных почв с высоким плодородием.

К дерново-среднеподзолистым почвам относятся те, в которых подзолообразовательный процесс достиг более высокой стадии развития. Эти почвы широко распространены среди лесных массивов, главным образом на пологих склонах, а отчасти и на участках, свободных от древесных насаждений.

Морфологической особенностью дерново-среднеподзолистых почв является наличие в них ясно выраженного подзолистого горизонта (А2), маломощность перегнойного горизонта (А1) и слабая, легко распадающаяся под действием воды почвенная структура.

Почвы характеризуются повышенной кислотностью (рН=4,5-5,5), значительной выщелоченностью и малой насыщенностью основаниями (50-70%), а в связи с этим – обеднённость перегноем и минеральными соединениями.

Под густой древесной растительностью дреново-среднеподзолистые почвы имеют обычно маломощный перегнойный горизонт, не превышающий 10-12 см, и ясно выраженный подзолистый горизонт (А2). В условиях же травянистой растительности, например в изреженном лесу, на полянках, где дерновый процесс лучше выражен, эти почвы отличаются более развитым перегнойным слоем, достигающим 12-14 см, и несколько замаскированным, а потому и менее ясно выраженным подзолистым горизонтом (А2). В данном случаи в профиле почвы получают явное отражение 2 противоположных, одинаково развитых, процесса — дерновый и подзолообразовательный.

Будучи значительно выщелоченными и обедненными органическими и минеральными соединениями и обладая наряду с этим повышенной кислотностью, дерново-среднеподзолистые почвы при прочих равных условиях имеют несколько меньшую производственную ценность по сравнению с дерново-слабоподзолистыми почвами.

К дерново-сильноподзолистым относятся почвы, в которых подзолообразовательный процесс достиг высокой стадии развития. В отличие от рассмотренных выше почв дерново-сильноподзолистые почвы встречаются главным образом на равнинных водораздельных лесных пространствах под сомкнутой древесной растительностью, где имеются на лицо все условия, затрудняющие проявление дернового процесса и в то же время весьма благоприятствующие интенсивному развитию подзолообразовательного процесса.

Дерново-сильноподзолистые почвы характеризуются резкой выраженностью подзолистого горизонта (А2), нередко достигающего мощности 15—25 см, маломощностью перегнойного слоя, сильной выщелоченностью и обедненностью органическими и минеральными соединениями, малой насыщенностью основаниями (менее 50%), бесструктурностью и высокой кислотностью (рН = 4—4,5).

В связи с сильной выщелоченностью дерново-сильноподзолистые почвы отличаются малым содержанием перегноя и отдельных питательных веществ, высокой кислотностью и рядом неблагоприятных физико-химических свойств. В производственном отношении они в большинстве случаев могут быть охарактеризованы как почвы с низким естественным плодородием.

Существенной особенностью дерново-глубокоподзолистых почв является наличие в их профиле подзолистого горизонта на значительной глубине от поверхности, чаще всего на контакте с менее водопроницаемой породой.

Развитие дерново-глубокоподзолистых почв приурочено обычно к местам песчаных и супесчаных отложений, где в связи с хорошей водопроницаемостью и малой влагоемкостью процессы почвообразования глубоко проникают в эти породы и дифференцируют их на сильно растянутые в глубину генетические горизонты.

В них процесс оподзоливания затронул всю толщу надморенных рыхлых супесчаных пород, однако, вследствие хорошей водопроницаемости их этот процесс проходил недостаточно интенсивно, и в профиле почвы он нашел лишь слабое отражение. В связи с этим в природе не встречается дерново-глубокоподзолистых почв с резко выраженной оподзоленностью; в большинстве случаев эти почвы слабо оподзоленные и несколько реже средне оподзоленные. Они отличаются слабой кислотностью (рН = 5,0—5,8) и небольшим сравнительно содержанием органического вещества; в перегнойном горизонте количество гумуса достигает 1,0—2,8%, а в горизонте A2B1 оно уменьшается до 0,2—0,6%.

Подзолистые и дерново-подзолистые почвы имеют верхний перегнойный слой, состоящий из органических и минеральных веществ, мощностью до 20 см с содержанием гумуса в количестве 1—6%.

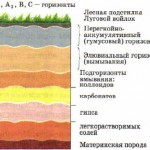

Типичным профилем подзолистых почв является следующий:

- А0 — лесная подстилка различной мощности;

- A1 — грубогумусовый маломощный перегнойный горизонт (2—5 см и более);

- А2 — светло-серый или белесый бесструктурный подзолистый горизонт мощностью 5—25 см и более;

- В — бурый с различными оттенками иллювиальный горизонт, несколько более уплотненный по сравнению с вышележащими;

- С — материнская порода самого различного механического состава.

Резюме

Чем сильнее стадия развития подзолистого процесса, тем выше кислотность и бесплоднее почва.

Источник

Выбор фундамента для участка с дерново-подзолистой почвой

Строительство на таком основании требует правильного выбора фундамента. Данный этап очень ответственный при возведении частного дома или коттеджа.

По практике нашей компании хочется отметить, что практически все мегаполисы в европейской части страны находятся на таких грунтах. Пригородные поселки и коттеджные городки также размещаются в зоне дерново-подзолистого почвенного ареала. На основании многолетнего опыта специалисты компании разработают качественную документацию и осуществят строительство фундамента для домов и коттеджей.

Чем отличается фундамент для дерново-подзолистой почвы?

Вы наверняка знаете, что основа дома – это более 60% его надежности и долговечности. К выбору фундамента подходят очень серьезно. Ведь проще один раз потратиться на устройство правильной базы, чем потом постоянно ее улучшать. Перед выбором типа фундамента нужно определиться с необходимостью подвала, цокольного этажа или погреба под коттеджем.

Отличия, которые влияют на выбор фундамента:

- Глубина промерзания верхнего слоя. Этот параметр показывает расстояние, которое может динамически изменяться от внешнего воздействия. Это впитывание влаги от дождя и снега, зона возможного разжижения или заболачивания. В дерново-подзолистых грунтах сдвиг слоя не очень заметен, так как сама структура почвы достаточно плотная, но при строительстве большого дома могут возникнуть проблемы с давлением слоя на боковые стенки фундамента;

- Прохождение подземных водяных потоков. Близость грунтовой воды к поверхности также способствует периодической заболачиваемости внутренних слоев, что приведет к смещению основания. Как результат, непрочный фундамент может треснуть или разрушиться;

- Подбор материала для устройства фундамента на дерново-подзолистых почвах. Наиболее приемлемым считается бетон с армированием. Материал не гигроскопичен, способен выдерживать практически любые нагрузки, которые могут возникнуть при легком движении почвы.

Фактор смещения слоев почвы является ключевым при подборе грамотного проекта частного дома или коттеджа. Вы можете и не знать об этой особенности, так как сезонные сдвиги могут не превышать нескольких сантиметров. Но при неправильном строительстве основы обязательно возникнут локальные разрушения или перекос конструкции. Фундамент для дерново-подзолистой почвы должен выдерживать боковое давление грунта, вес самого здания и сопротивление нижних слоев.

Определяем фундамент для дерново-подзолистой почвы

На сегодняшний момент в практике строительства применяется несколько разновидностей фундаментов, подходящих для описываемого типа грунта. Некоторые отличаются эксклюзивностью, вроде вкручиваемых свай, но основной перечень представляет собой привычные типы, о которых вы слышали не раз.

Основан на принципе точечного размещения опор дома. При помощи специальной техники создаются шурфы на глубину, превышающую слой промерзания. В полученные отверстия устанавливаются бетонные сваи с армированием. Расстояние между опорами не превышает 2-х метров. При определенных условиях частота шурфирования увеличивается. Свайный фундамент объединяется лагами, которые являются нижней частью дома. Такой выбор основывается на характеристиках почвы и имеет определенные особенности:

- Свободный проход воздушных потоков под домом. Для защиты от холода применяются щиты, закрывающие торцы сооружения;

- Любые изменения в характеристиках гранта не оказывают влияние на структурную целостность сооружения;

- Нельзя возводить тяжелые и многоэтажные дома, так как опора не имеет единой плоскости;

- Вам придется отказаться от подвала или погреба в коттедже.

Ленточный

Называется так из-за своего устройства. Лента из армированного бетона располагается по периметру сооружения и не залегает глубоко в грунт. Обычно этот показатель не превышает 70 сантиметров. Главная опорная часть – это сваи, которые устраиваются в шурфах глубиной, превышающей расстояние промерзания почвы. Как правило, ленточный фундамент имеет несколько фиксирующих свай, выполняющих функцию ограничителей и основных опор. При таком устройстве давление от дома распределяется равномерно на всю площадь ленты. Такой выбор фундамента позволяет возводить небольшие двухэтажные коттеджи.

Смешанный

Данный тип подразумевает использование свайных опор с достаточно большой частотой размещения. Верхняя часть свай объединяется лентой из армированного бетона. Такой фундамент для дерново-подзолистой почвы имеет достаточно высокую популярность, так как позволяет при небольших затратах построить достаточно крупный коттедж или частный дом.

Монолитный

Наиболее востребованный вариант для тех, кто желает построить подвал или цокольный этаж. При помощи бетонной смеси и частого армирования создается короб под всем домом. При этом все внешние нагрузки равномерно распределены по всем плоскостям фундамента и владельцам нет нужды беспокоиться о надежности строения. Монолитные фундаменты для домов всегда расположены ниже уровня промерзания, и их основа лежит на более стабильных с тектонической точки зрения почвах. На таких основах можно строить объект любого размера и сложности, применять практически любые материалы.

Определяем фундамент для дерново-подзолистой почвы самостоятельно

Вам наверняка захочется самим разобраться в необходимости создания того или иного типа основания под будущий дом. Для этого нужно провести исследование геологии и гидрологии участка. Неплохим подспорьем станет возможность увидеть, как устроен фундамент у соседей. Расспросите их о типе основания, проблемах, которые возникали во время эксплуатации.

Не стоит выбирать простые варианты устройства, вроде уложенных на землю блоков или цельной панели с грунтовыми насыпями по периметру. Тот факт, что у кого-то дом стоит на таком фундаменте, не значит, что он правильный и не имеет недостатков. Чаще всего хозяева просто не знают о проблемах или сознательно умалчивают их. Лучше обратиться к профессионалам ИнноваСтрой и заказать устройство фундамента на основании данных геологических изысканий.

Если вы предполагаете построить трехэтажный коттедж, то монолитный фундамент будет наиболее выгодным вариантом. При возведении небольшого дома нужно выбирать варианты проще. Главное, что нужно помнить – основание дома должно служить десятилетиями без реставрации, потому увеличенный запас прочности будет не лишним.

Решили заказать устройство фундамента у нас?

Для начала посетите вместе с конструктором сам участок и предоставьте результаты геологических исследований, если они есть у вас. Затем укажите тип дома, который хотите построить. Архитектор и конструкторский коллектив предоставит результат своей работы, соответствующий вашим требованиям и условиям участка. Главная задача команды ИнноваСтрой – создать надежное и долговечное жилье на дерново-подзолистых почвах с любыми физическими свойствами.

Источник