Дерново-подзолистые почвы

| КиДПР | Дерново-подзолистые / Дерново-элювоземы |

| WRB | Umbric ALBELUVISOLS |

| Площадь | 5,45% |

Условия формирования

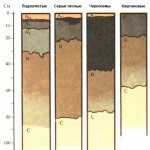

Дерново-подзолистые почвы формируются в равнинных и горных областях южнотаежной подзоны под хвойно-лиственными и хвойно-широколиственными мохово-травянистыми и травянистыми лесами преимущественно на суглинистых породах различного генезиса.

Морфологическое строение профиля

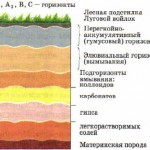

О — АО — А — ЕL — ELBt — Bt — BtC — C

Профиль почвы состоит из подстилки О небольшой мощности (3–5 см), под которой часто выделяется маломощный грубогумусовый горизонт АО; гумусового горизонта А светло-серой или буровато-серой окраски, мелкокомковатой или порошистой структуры мощностью от 5 до 15 см, элювиального горизонта ЕL белесой окраски, часто с сероватым или палевым оттенком, плитчато-листоватой структуры, сильно варьирующей мощности (от 10–30 до 40–50 см). Он сменяется переходным горизонтом ELBt, состоящим из бурых и белесых фрагментов. Ниже выделяется текстурный горизонт Bt плотный, бурый с красноватым или желтоватым оттенком, ореховато-призматической структуры с четкими признаками иллювиирования глинистого и тонкопылеватого вещества в виде кутан, постепенно через горизонт BtC он переходит в почвообразующую породу С.

Основные почвообразовательные процессы

- Подстилкообразование

- Гумусово-аккумулятивный процесс

- Кислотный гидролиз минералов

- Лессиваж

Хозяйственное использование

При сельскохозяйственном использовании дерново-подзолистых почв необходимо внесение органических и минеральных удобрений, известкование, углубление пахотного слоя, борьба с эрозией. Основные культуры севооборотов — зерновые, пропашные, однолетние и многолетние травы.

Аналитическая характеристика дерново-подзолистой почвы [194]

Свойства

Почвы характеризуются кислой реакцией по всему профилю, отчетливой элювиально-иллювиальной дифференциацией по распределению илистой фракции и полуторных оксидов, небольшим содержанием гумуса (от 2 до 6%) в гумусовом горизонте с резким падением ниже по профилю (в горизонте ЕL 0,2–0,5%), состав гумуса фульватный (Сгк/Сфк 0,3–0,5). Поглощающий комплекс не насыщен основаниями. Почвенная катена в условиях конечно-моренного рельефа Валдайской возвышенности. Южная тайга. Новгородская область [246, 251]

Микроморфологическая характеристика

А Материал агрегирован, слабая прокрашенность дисперсными формами гумуса, заметная зоогенная проработанность, плазма изотропна, встречаются углистые образования, сгустки или хлопья органической плазмы, копролиты, дисперсный гумус распределен равномерно. Железистые нодули имеют темную окраску и четкие границы, содержат примеси органических компонентов, оксидов марганца, иногда в конкрециях различимы колонии железо-бактерий. Скелетных зерен мало.

EL Уплотненный пылеватый материал, характерна плитчатая структура, включает мелкие растительные остатки разной степени разложенности, встречаются плазменные микрозоны с чешуйчатым строением. Характерно наличие папул, кутан, железистых конкреций. Преобладают субпараллельные поры-трещины.

ELBt Неоднороден по микростроению: выделяются зоны с высокой ориентацией глинистой плазмы, папулами и агрегатами пылеватого состава. Встречаются крупные глинистые кутаны и скелетаны, железистые новообразования, характерно разрушение глинистых кутан.

Вt Угловато-блоковая структура, пылевато-плазменный материал, глинистая плазма высокой оптической ориентации, преобладают волокнистые, спутано-волокнистые и струйчатые типы. Гумусово-глинистые и глинистые кутаны локализованы по стенкам пор. Как правило, в профиле дерново-подзолистых почв максимум иллювиирования приходится на горизонт Вt , во многих случаях кутаны фиксируются ниже горизонта ВtС — в почвообразующей и подстилающей породе. Форма глинистых кутан разнообразна: слоистые, скорлуповатые, однородные, пылевато-глинистые [140, 232, 273].

В.М. Колесникова, М.П. Лебедева-Верба

Гель-хроматограмма гуминовых веществ

Молекулярно-массовое распределение системы гуминовых кислот дерново-подзолистых почв отражает слабую степень трансформации органических остатков. Гумификация исходных биополимеров протекает неглубоко, и в системе гуминовых кислот значительную долю занимают слабо преобразованные высокомолекулярные протогуминовые вещества. Во многих случаях в электронных спектрах поглощения этих фракций обнаруживаются полосы поглощения, характерные для белков и грибных пигментов. Молекулярно-массовое распределение гуминовых кислот в дерново-подзолистых почвах близко к аналогичному параметру для этих соединений в подзолах, но более ярко выражено присутствие фракции лигноподобных соединений. Содержание углерода (около 53%) и доля ароматических фрагментов в составе молекул невелики. В составе молекул даже «зрелых» гуминовых кислот часто присутствуют алифатические фрагменты полисахаридов и белков, источником которых являются органические остатки.

В.В. Демин, Ю.А. Завгородняя

- Дерново-подзолистые почвы, масштаб 1:60 000 000

Источник

Жил-был Дом…

Дерново-подзолистые почвы

Строение почвенного профиля дерново-подзолистой почвы

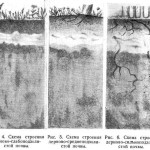

Развитие дерново-подзолистых почв осуществляется под влиянием дернового и подзолообразовательного процессов, поэтому в их профиле всегда отчетливо обнаруживаются дерновый и подзолистый горизонты.

По мощности дернового слоя эти почвы подразделяются (по С.П. Яркову):

- на слабодерновые с дерновым горизонтом не более 10 см;

- на среднедерновые с дерновым горизонтом от 10 до 20 см;

- на глубокодерновые с дерновым горизонтом более 20 см.

По подзолообразовательному процессу: на дерново-слабоподзолистые, дерново-среднеподзолистые, дерново-сильноподзолистые и дерново-глубокоподзолистые.

К дерново-слабоподзолистым относятся почвы, в которых подзолообразовательный процесс находится в начальной стадии развития, а дерновый, наоборот, хорошо развит. В природных условиях эти почвы широко встречаются в изреженных лесах, главным образом под покровом лиственных деревьев, затем отчасти под травянистой растительностью на суходольных сенокосах и по склонам холмов.

Дерново-слабоподзолистые почвы характеризуются слабой выраженностью подзолистого горизонта, а иногда почти отсутствием его и наряду с этим хорошо развитым перегнойным слоем, достигающим нередко значительной мощности. Наличие хорошо развитого перегнойного горизонта служит наглядным доказательством того, что здесь под влиянием травянистой растительности дерновый процесс доминирует над подзолообразовательным.

Эти почвы отличаются высокой насыщенностью основаниями (более 70%), слабой кислотностью (рН = 5,5—6,5), заметной обогащенностью перегноем, а в связи с этим и важнейшими питательными веществами, которые необходимы для жизни культурных растений.

Согласно многим исследованиям, содержание растворимой Р2О5 в этих почвах чаще всего колеблется в пределах 10— 21,0 мг на 100 г почвы; содержание подвижного калия — от 8,4 до 32,0 мг на 100 г почвы; гумуса — от 2,6 до 4,2%, общего азота — от 0,10 до 0,20%. Наибольшее количество гумуса, азота, фосфора и калия содержится в самом верхнем, перегнойном горизонте.

Обладая значительным количеством питательных веществ и благоприятными физико-химическими свойствами, дерново-слабоподзолистые почвы являются лучшими в группе дерново-подзолистых почв, а при освоении под пашни они скоро переходят в категорию культурных почв с высоким плодородием.

К дерново-среднеподзолистым почвам относятся те, в которых подзолообразовательный процесс достиг более высокой стадии развития. Эти почвы широко распространены среди лесных массивов, главным образом на пологих склонах, а отчасти и на участках, свободных от древесных насаждений.

Морфологической особенностью дерново-среднеподзолистых почв является наличие в них ясно выраженного подзолистого горизонта (А2), маломощность перегнойного горизонта (А1) и слабая, легко распадающаяся под действием воды почвенная структура.

Почвы характеризуются повышенной кислотностью (рН=4,5-5,5), значительной выщелоченностью и малой насыщенностью основаниями (50-70%), а в связи с этим – обеднённость перегноем и минеральными соединениями.

Под густой древесной растительностью дреново-среднеподзолистые почвы имеют обычно маломощный перегнойный горизонт, не превышающий 10-12 см, и ясно выраженный подзолистый горизонт (А2). В условиях же травянистой растительности, например в изреженном лесу, на полянках, где дерновый процесс лучше выражен, эти почвы отличаются более развитым перегнойным слоем, достигающим 12-14 см, и несколько замаскированным, а потому и менее ясно выраженным подзолистым горизонтом (А2). В данном случаи в профиле почвы получают явное отражение 2 противоположных, одинаково развитых, процесса — дерновый и подзолообразовательный.

Будучи значительно выщелоченными и обедненными органическими и минеральными соединениями и обладая наряду с этим повышенной кислотностью, дерново-среднеподзолистые почвы при прочих равных условиях имеют несколько меньшую производственную ценность по сравнению с дерново-слабоподзолистыми почвами.

К дерново-сильноподзолистым относятся почвы, в которых подзолообразовательный процесс достиг высокой стадии развития. В отличие от рассмотренных выше почв дерново-сильноподзолистые почвы встречаются главным образом на равнинных водораздельных лесных пространствах под сомкнутой древесной растительностью, где имеются на лицо все условия, затрудняющие проявление дернового процесса и в то же время весьма благоприятствующие интенсивному развитию подзолообразовательного процесса.

Дерново-сильноподзолистые почвы характеризуются резкой выраженностью подзолистого горизонта (А2), нередко достигающего мощности 15—25 см, маломощностью перегнойного слоя, сильной выщелоченностью и обедненностью органическими и минеральными соединениями, малой насыщенностью основаниями (менее 50%), бесструктурностью и высокой кислотностью (рН = 4—4,5).

В связи с сильной выщелоченностью дерново-сильноподзолистые почвы отличаются малым содержанием перегноя и отдельных питательных веществ, высокой кислотностью и рядом неблагоприятных физико-химических свойств. В производственном отношении они в большинстве случаев могут быть охарактеризованы как почвы с низким естественным плодородием.

Существенной особенностью дерново-глубокоподзолистых почв является наличие в их профиле подзолистого горизонта на значительной глубине от поверхности, чаще всего на контакте с менее водопроницаемой породой.

Развитие дерново-глубокоподзолистых почв приурочено обычно к местам песчаных и супесчаных отложений, где в связи с хорошей водопроницаемостью и малой влагоемкостью процессы почвообразования глубоко проникают в эти породы и дифференцируют их на сильно растянутые в глубину генетические горизонты.

В них процесс оподзоливания затронул всю толщу надморенных рыхлых супесчаных пород, однако, вследствие хорошей водопроницаемости их этот процесс проходил недостаточно интенсивно, и в профиле почвы он нашел лишь слабое отражение. В связи с этим в природе не встречается дерново-глубокоподзолистых почв с резко выраженной оподзоленностью; в большинстве случаев эти почвы слабо оподзоленные и несколько реже средне оподзоленные. Они отличаются слабой кислотностью (рН = 5,0—5,8) и небольшим сравнительно содержанием органического вещества; в перегнойном горизонте количество гумуса достигает 1,0—2,8%, а в горизонте A2B1 оно уменьшается до 0,2—0,6%.

Подзолистые и дерново-подзолистые почвы имеют верхний перегнойный слой, состоящий из органических и минеральных веществ, мощностью до 20 см с содержанием гумуса в количестве 1—6%.

Типичным профилем подзолистых почв является следующий:

- А0 — лесная подстилка различной мощности;

- A1 — грубогумусовый маломощный перегнойный горизонт (2—5 см и более);

- А2 — светло-серый или белесый бесструктурный подзолистый горизонт мощностью 5—25 см и более;

- В — бурый с различными оттенками иллювиальный горизонт, несколько более уплотненный по сравнению с вышележащими;

- С — материнская порода самого различного механического состава.

Резюме

Чем сильнее стадия развития подзолистого процесса, тем выше кислотность и бесплоднее почва.

Источник

Классификация дерново-подзолистых почв

| Род почвы | Тип материнской породы |

| Обычные | Суглинки, глины |

| Иллювиально-гумусовые | Пески, супеси |

| Иллювиально-железистые | Пески, супеси |

| Контактно-глеевые | Двучленные породы |

| Остаточно-карбонатная | Карбонатная порода |

Для иллювиально-гумусовых дерново-подзолистых почв характерно наличие иллювиального горизонта Вh коричневого цвета благодаря накоплению гумусовых веществ, а для иллювиально-железистых –Bfe.

| Индекс | Вид по соотношению мощности А1 и А2 | |

| П д 1 | Дерново-слабоподзолистая – А2 в виде отдельных пятен, переходный слой А2В или А2 отсутствует; А1 выражен | |

| П д 2 | Дерново-среднеподзолистая – А2 д 3 | Дерново-сильноподзолистая – А2 ≥А1 |

Дерновые почвы

Дерновые почвы образуются под ассоциациями луговой травянистой растительности, травянистыми и мохово-травянистыми лесами на любых генетических типах пород. Дерновые почвы имеют следующие общие признаки: хорошо выраженный гумусовый горизонт комковато-зернистой структуры, отсутствие или слабая выраженность оподзоленности. Среди дерновых почв южной тайги встречаются следующие типы почв:

Дерново-карбонатные почвыприурочены к району Ордовикского плато, где они формируются как на сильнокарбонатной морене, так и на элювии карбонатных пород, нейтрализующих кислотность и предотвращающих верхний слой от вымывания. Такие почвы богаче других перегноем и минеральными веществами, имеют выраженную комковатую структуру.

Различают следующие виды дерново-карбонатных почв в зависимости от глубины вскипания:

1. Дерново-карбонатные почвы типичные(Д т к), образуются на рухляке известняков, маломощные до 30-50 см. Горизонты содержат карбонаты, вскипают с 5-% раствором НСl начиная с гумусового горизонта А. Содержание гумуса в почве высокое 5-15%, рН 5,2-7,8, содержит подвижные соединения фосфора, калия, микроэлементы. Профиль почвы состоит из следующих генетических горизонтов:

2. Дерново-карбонатные почвы выщелоченные(Д в к), формируются чаще на карбонатном моренном материале, имеют хорошо выраженный гумусовый горизонт А1 средней мощностью до 18 см с содержанием гумуса 2,5% (под пашней) -7% (под лесом), выщелоченный от карбонатов с близкой к нейтральной реакцию среды, линия вскипания находится на глубине около 30 см в горизонте В. Мощность профиля составляет 60-100 см, профиль состоит из следующих генетических горизонтов:

3. Дерново-карбонатные почвы оподзоленные(Д оп к), образуются чаще на карбонатной морене, отличаются более дифференцированным профилем, линия вскипания опускается в нижнюю часть горизонта В, глубже 50 см, либо содержат карбонаты только в материнской породе, почвы более кислые рН 5,5, а по содержанию гумуса близки к дерново-карбонатным выщелоченным. Характеризуются обильной кремнеземистой присыпкой (пятна оподзоливания) в нижней части гумусового горизонта (горизонт А1А2) Мощность профиля составляет 100-120 см и представлен горизонтами:

Дерново-глеевые почвыформируются в условиях избыточного увлажнения жесткими грунтовыми водами (близкое к поверхности земли залегание сильноминерализованных грунтовых вод богатых кальцием) под пышной луговой растительностью или травянистыми лесами. Эти почвы характеризуются относительно высоким содержанием гумуса, образованием перегнойного горизонта, выраженным оглеением, слабокислой или нейтральной реакцией верхних горизонтов, хорошей зернистой структурой, сохраняют признаки дерновых почв.

Болотные почвы

В центральной части Ленинградской области, побережье Финского залива и Приладожье в низинах и на плоских участках при сниженном стоке и инфильтрации атмосферных осадков, образуются застойные зоны, а при высоком положении грунтовых вод накапливаются болотные почвы. В зависимости от условий заболачивания и характера увлажнения выделяют:

— болотные верховые почвы;

— болотные низинные почвы;

— болотные низинные обедненные (переходные).

Болотные верховые почвы (Бв) формируются на плоских бессточных водоразделах за счет заболачивания атмосферными осадками под мохово-кустарниковой растительностью, угнетенной сосной и елью. Торф образуется наращиванием мхов и другой растительности на поверхности почвы, органическая масса накапливается в результате анаэробных биохимических процессов, связанных с избыточным увлажнением и его медленным разложением. Зольность верховых болотных почв составляет 2-5%, почвы имеют повышенную кислотность и малое содержание элементов питания азота фосфора и калия. Профиль почвы представлен следующими генетическими горизонтами:

А0 0 – моховая подушка с опадом.

А0 Т – торфяной горизонт – бурый, слаборазложившийся торф. В верхней части горизонта обилие корней. Мощность горизонта 8-40 см.

G – глеевый минеральный горизонт мощностью около 10 см, содержит гумус, сизого цвета с многочисленными охристыми и коричневыми пятнами.

Сg – почвообразующая материнская порода с признаками оглеения.

Болотные низинные почвы (Бн) формируются в пониженных элементах рельефа и на террасах при зарастании водоемов. Эти почвы увлажняются преимущественно грунтовыми слабо- и среднеминерализованными часто жесткими под растительностью, отличающейся высокой требовательностью к элементам питания – гипновые мхи, осоки, некоторые виды папоротников, рогоз, ольха, береза, ива и др. Почвы низинного типа характеризуются более высокой зольностью и степенью разложения торфа, менее кислой реакцией среды и несколько большим содержанием азота, фосфора и калия чем в почвах верхового типа. Профиль болотных низинных типичных почв:

А0 П – перегнойный горизонт – темно-коричневый до черного, хорошо разложившийся, мажущий слой торфа.

Болотные низинные обедненные (переходные) почвы (Бп)переходных болот формируются на средних частях склонов, отличаются смешанным типом питания – слабоминерализованными грунтовыми водами или попеременным питанием атмосферными осадками и грунтовыми водами. Растительность не отличается высокой требовательностью к элементам питания – мхи, травянистые растения, ель, береза, некоторые виды осок.

Почвенный профиль болотных низинных обедненных почв представлен горизонтами:

А0 ТП – торфяно-перегнойный горизонт – коричнево-бурый, средней степени разложения.

Болотные почвы классифицируются в зависимости от мощности торфяного горизонта (Т):

| Мощность горизонта Т, см | Род болотной почвы |

| 200 | на глубоких торфах |

Дата добавления: 2018-08-06 ; просмотров: 2540 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник