Жил-был Дом…

Дерново-подзолистые почвы

Строение почвенного профиля дерново-подзолистой почвы

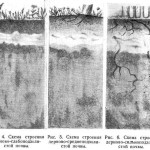

Развитие дерново-подзолистых почв осуществляется под влиянием дернового и подзолообразовательного процессов, поэтому в их профиле всегда отчетливо обнаруживаются дерновый и подзолистый горизонты.

По мощности дернового слоя эти почвы подразделяются (по С.П. Яркову):

- на слабодерновые с дерновым горизонтом не более 10 см;

- на среднедерновые с дерновым горизонтом от 10 до 20 см;

- на глубокодерновые с дерновым горизонтом более 20 см.

По подзолообразовательному процессу: на дерново-слабоподзолистые, дерново-среднеподзолистые, дерново-сильноподзолистые и дерново-глубокоподзолистые.

К дерново-слабоподзолистым относятся почвы, в которых подзолообразовательный процесс находится в начальной стадии развития, а дерновый, наоборот, хорошо развит. В природных условиях эти почвы широко встречаются в изреженных лесах, главным образом под покровом лиственных деревьев, затем отчасти под травянистой растительностью на суходольных сенокосах и по склонам холмов.

Дерново-слабоподзолистые почвы характеризуются слабой выраженностью подзолистого горизонта, а иногда почти отсутствием его и наряду с этим хорошо развитым перегнойным слоем, достигающим нередко значительной мощности. Наличие хорошо развитого перегнойного горизонта служит наглядным доказательством того, что здесь под влиянием травянистой растительности дерновый процесс доминирует над подзолообразовательным.

Эти почвы отличаются высокой насыщенностью основаниями (более 70%), слабой кислотностью (рН = 5,5—6,5), заметной обогащенностью перегноем, а в связи с этим и важнейшими питательными веществами, которые необходимы для жизни культурных растений.

Согласно многим исследованиям, содержание растворимой Р2О5 в этих почвах чаще всего колеблется в пределах 10— 21,0 мг на 100 г почвы; содержание подвижного калия — от 8,4 до 32,0 мг на 100 г почвы; гумуса — от 2,6 до 4,2%, общего азота — от 0,10 до 0,20%. Наибольшее количество гумуса, азота, фосфора и калия содержится в самом верхнем, перегнойном горизонте.

Обладая значительным количеством питательных веществ и благоприятными физико-химическими свойствами, дерново-слабоподзолистые почвы являются лучшими в группе дерново-подзолистых почв, а при освоении под пашни они скоро переходят в категорию культурных почв с высоким плодородием.

К дерново-среднеподзолистым почвам относятся те, в которых подзолообразовательный процесс достиг более высокой стадии развития. Эти почвы широко распространены среди лесных массивов, главным образом на пологих склонах, а отчасти и на участках, свободных от древесных насаждений.

Морфологической особенностью дерново-среднеподзолистых почв является наличие в них ясно выраженного подзолистого горизонта (А2), маломощность перегнойного горизонта (А1) и слабая, легко распадающаяся под действием воды почвенная структура.

Почвы характеризуются повышенной кислотностью (рН=4,5-5,5), значительной выщелоченностью и малой насыщенностью основаниями (50-70%), а в связи с этим – обеднённость перегноем и минеральными соединениями.

Под густой древесной растительностью дреново-среднеподзолистые почвы имеют обычно маломощный перегнойный горизонт, не превышающий 10-12 см, и ясно выраженный подзолистый горизонт (А2). В условиях же травянистой растительности, например в изреженном лесу, на полянках, где дерновый процесс лучше выражен, эти почвы отличаются более развитым перегнойным слоем, достигающим 12-14 см, и несколько замаскированным, а потому и менее ясно выраженным подзолистым горизонтом (А2). В данном случаи в профиле почвы получают явное отражение 2 противоположных, одинаково развитых, процесса — дерновый и подзолообразовательный.

Будучи значительно выщелоченными и обедненными органическими и минеральными соединениями и обладая наряду с этим повышенной кислотностью, дерново-среднеподзолистые почвы при прочих равных условиях имеют несколько меньшую производственную ценность по сравнению с дерново-слабоподзолистыми почвами.

К дерново-сильноподзолистым относятся почвы, в которых подзолообразовательный процесс достиг высокой стадии развития. В отличие от рассмотренных выше почв дерново-сильноподзолистые почвы встречаются главным образом на равнинных водораздельных лесных пространствах под сомкнутой древесной растительностью, где имеются на лицо все условия, затрудняющие проявление дернового процесса и в то же время весьма благоприятствующие интенсивному развитию подзолообразовательного процесса.

Дерново-сильноподзолистые почвы характеризуются резкой выраженностью подзолистого горизонта (А2), нередко достигающего мощности 15—25 см, маломощностью перегнойного слоя, сильной выщелоченностью и обедненностью органическими и минеральными соединениями, малой насыщенностью основаниями (менее 50%), бесструктурностью и высокой кислотностью (рН = 4—4,5).

В связи с сильной выщелоченностью дерново-сильноподзолистые почвы отличаются малым содержанием перегноя и отдельных питательных веществ, высокой кислотностью и рядом неблагоприятных физико-химических свойств. В производственном отношении они в большинстве случаев могут быть охарактеризованы как почвы с низким естественным плодородием.

Существенной особенностью дерново-глубокоподзолистых почв является наличие в их профиле подзолистого горизонта на значительной глубине от поверхности, чаще всего на контакте с менее водопроницаемой породой.

Развитие дерново-глубокоподзолистых почв приурочено обычно к местам песчаных и супесчаных отложений, где в связи с хорошей водопроницаемостью и малой влагоемкостью процессы почвообразования глубоко проникают в эти породы и дифференцируют их на сильно растянутые в глубину генетические горизонты.

В них процесс оподзоливания затронул всю толщу надморенных рыхлых супесчаных пород, однако, вследствие хорошей водопроницаемости их этот процесс проходил недостаточно интенсивно, и в профиле почвы он нашел лишь слабое отражение. В связи с этим в природе не встречается дерново-глубокоподзолистых почв с резко выраженной оподзоленностью; в большинстве случаев эти почвы слабо оподзоленные и несколько реже средне оподзоленные. Они отличаются слабой кислотностью (рН = 5,0—5,8) и небольшим сравнительно содержанием органического вещества; в перегнойном горизонте количество гумуса достигает 1,0—2,8%, а в горизонте A2B1 оно уменьшается до 0,2—0,6%.

Подзолистые и дерново-подзолистые почвы имеют верхний перегнойный слой, состоящий из органических и минеральных веществ, мощностью до 20 см с содержанием гумуса в количестве 1—6%.

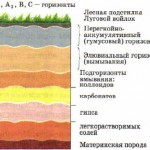

Типичным профилем подзолистых почв является следующий:

- А0 — лесная подстилка различной мощности;

- A1 — грубогумусовый маломощный перегнойный горизонт (2—5 см и более);

- А2 — светло-серый или белесый бесструктурный подзолистый горизонт мощностью 5—25 см и более;

- В — бурый с различными оттенками иллювиальный горизонт, несколько более уплотненный по сравнению с вышележащими;

- С — материнская порода самого различного механического состава.

Резюме

Чем сильнее стадия развития подзолистого процесса, тем выше кислотность и бесплоднее почва.

Источник

Дерново-подзолистые почвы

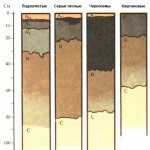

Дерново-подзолистые почвы — почвы, в общем характерные для зоны широколиственных лесов и характеризуются наиболее широким распространением в России (около 15 %) и Белоруссии (более 45,1 % территории). Они приурочены к водораздельным участкам с глубоким залеганием грунтовых вод и развиваются под совместным действием процессов дернования и оподзоливания на породах различного механического состава. В зависимости от строения почвенного профиля дерново-подзолистые почвы подразделяются на четыре подтипа — дерново-палево-подзолистые почвы, дерново-подзолистые почвы с белёсым подзолистым горизонтом, дерново-подзолистые почвы с контактно-осветлённым горизонтом, оглееные дерново-подзолистые почвы.

Содержание

Формирование

В. Р. Вильямc считал, что в результате борьбы лесной и травянистой формаций в лесном биоценозе создаются благоприятные условия для развития трав, которые в итоге завоёвывают территорию леса, и подзолистые почвы переходят в дерново-подзолистые. Последние рассматриваются как самостоятельный почвенный тип или относятся к подтипу подзолистых почв [1] .

Свойства

Дерново-подзолистые почвы характеризуются малой мощностью дернового горизонта, обеднённостью верхней части профиля окислами и относительным обогащением кремнезёмом, уплотненностью горизонта вмывания, кислой и сильнокислой реакцией (рН 3,3-5,5) и требуют известкования. В составе поглощённых катионов имеются Ca, Mg, Н и Al, причём на долю водорода и алюминия приходится значительная часть, поэтому насыщенность основаниями верхних горизонтов редко превышает 50 %. Эти почвы бедны азотом и фосфором. Но по сравнению с подзолистыми почвами, типом которых является дерново-подзолистые почвы, верхний слой богаче гумусом, обладает большей влагоёмкостью, нередко более выраженной структурой. При распашке и введении в культуру они более плодородны, чем подзолистые почвы.

География

Дерново-подзолистые почвы распространены на юге лесной зоны Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин. [2]

Источник

Дерново-подзолистые почвы — головная боль дачника

Дерново-подзолистые почвы являются подтипом подзолистого грунта, содержащим от 3 до 7% гумуса. Ареал распространения — Восточно-Европейское и Западно-Сибирское плато. Преобладают в лиственных лесах и занимают около 15% территории РФ.

Что такое дерново-подзолистые почвы

Впервые название «дерново-подзолистая почва» ввел в обиход русский геолог В. В. Докучаев, который считал, что процессу их формирования способствуют деревья, кустарники и другая лесная растительность, вступающая в контакт с органическими кислотами (перегноем).

В хвойных лесах тайги, где практически нет травянистых растений, формируется тонкая лесная подстилка, содержащая смолу, воск и другие химические вещества, разлагающиеся длительное время и практически не содержащие полезных минералов. При разложении такой подстилки образуются различные виды кислот и небольшое количество органических соединений, которые при контакте с водой вступают в реакцию сначала с легкорастворимыми, а затем и более стабильными минеральными соединениями, вымывая их из грунта.

С потоком жидкости часть разрушенных минеральных веществ проникает глубоко в почву, формируя иллювиальный горизонт, а остальные попадают в грунтовые воды.

Скорость формирования подзолистого слоя зависит от нескольких факторов:

- увлажнения грунта, которое способствует возникновению дерново-подзолистого слоя;

- химического состава (породы с содержанием карбоната минимально подвержены процессу формирования подзолистой почвы, т. к. кальций нейтрализует кислоты);

- количества растительности (в хвойных лесах процесс оподзоливания происходит намного быстрее, чем в широколиственных).

Структура почвы и ее виды

Дерново-подзолистый грунт состоит из 5 слоев:

- Дернового: толщина около 5 см с преобладанием лесной подстилки (Ао) или дерна (Ад).

- Гумусового (около 20 см).

- Листового или пластинчатого.

- Иллювиального горизонта.

- Материнской породы.

Такой грунт имеет легкий химический состав и растянутый профиль и может быть типичным или глеевым. Первый формируется в процессе дерновых или подзольных реакций, а второй — с участием глеевой реакции (профиль оголяется, увеличивается количество гумуса, а на верхнем слое появляется торф).

В зависимости от структуры такие почвы делятся на 4 типа:

- Слабоподзолистые дерновые с кремнеземистой присыпкой и отсутствием 3 слоя.

- Среднеподзолистые со сплошным горизонтом, толщиной 10 см.

- Сильноподзолистые дерновые, слоем 10-20 см.

- Глубокоподзолистые, толщиной свыше 20 см.

Преимущества и недостатки дерново-подзолистых почв

Несмотря на то, что с потоком воды вымываются полезные вещества, грунт обедняется, в нем накапливается большое количество кремнезема, содержащего железо и марганец. Свойство такой породы зависит от вида и толщины горизонта, а также количества внесенных удобрений и минеральных веществ.

Такие почвы не считаются плодородными, т. к. имеют высокий уровень кислотности, плохую систему аэрации, низкую водопроницаемость, небольшой слой перегноя и недостаток минералов. Если провести соответствующие агротехнические работы, такой грунт может стать пригодным для выращивания огородных культур.

Источник

Дерново-подзолистые почвы

| КиДПР | Дерново-подзолистые / Дерново-элювоземы |

| WRB | Umbric ALBELUVISOLS |

| Площадь | 5,45% |

Условия формирования

Дерново-подзолистые почвы формируются в равнинных и горных областях южнотаежной подзоны под хвойно-лиственными и хвойно-широколиственными мохово-травянистыми и травянистыми лесами преимущественно на суглинистых породах различного генезиса.

Морфологическое строение профиля

О — АО — А — ЕL — ELBt — Bt — BtC — C

Профиль почвы состоит из подстилки О небольшой мощности (3–5 см), под которой часто выделяется маломощный грубогумусовый горизонт АО; гумусового горизонта А светло-серой или буровато-серой окраски, мелкокомковатой или порошистой структуры мощностью от 5 до 15 см, элювиального горизонта ЕL белесой окраски, часто с сероватым или палевым оттенком, плитчато-листоватой структуры, сильно варьирующей мощности (от 10–30 до 40–50 см). Он сменяется переходным горизонтом ELBt, состоящим из бурых и белесых фрагментов. Ниже выделяется текстурный горизонт Bt плотный, бурый с красноватым или желтоватым оттенком, ореховато-призматической структуры с четкими признаками иллювиирования глинистого и тонкопылеватого вещества в виде кутан, постепенно через горизонт BtC он переходит в почвообразующую породу С.

Основные почвообразовательные процессы

- Подстилкообразование

- Гумусово-аккумулятивный процесс

- Кислотный гидролиз минералов

- Лессиваж

Хозяйственное использование

При сельскохозяйственном использовании дерново-подзолистых почв необходимо внесение органических и минеральных удобрений, известкование, углубление пахотного слоя, борьба с эрозией. Основные культуры севооборотов — зерновые, пропашные, однолетние и многолетние травы.

Аналитическая характеристика дерново-подзолистой почвы [194]

Свойства

Почвы характеризуются кислой реакцией по всему профилю, отчетливой элювиально-иллювиальной дифференциацией по распределению илистой фракции и полуторных оксидов, небольшим содержанием гумуса (от 2 до 6%) в гумусовом горизонте с резким падением ниже по профилю (в горизонте ЕL 0,2–0,5%), состав гумуса фульватный (Сгк/Сфк 0,3–0,5). Поглощающий комплекс не насыщен основаниями. Почвенная катена в условиях конечно-моренного рельефа Валдайской возвышенности. Южная тайга. Новгородская область [246, 251]

Микроморфологическая характеристика

А Материал агрегирован, слабая прокрашенность дисперсными формами гумуса, заметная зоогенная проработанность, плазма изотропна, встречаются углистые образования, сгустки или хлопья органической плазмы, копролиты, дисперсный гумус распределен равномерно. Железистые нодули имеют темную окраску и четкие границы, содержат примеси органических компонентов, оксидов марганца, иногда в конкрециях различимы колонии железо-бактерий. Скелетных зерен мало.

EL Уплотненный пылеватый материал, характерна плитчатая структура, включает мелкие растительные остатки разной степени разложенности, встречаются плазменные микрозоны с чешуйчатым строением. Характерно наличие папул, кутан, железистых конкреций. Преобладают субпараллельные поры-трещины.

ELBt Неоднороден по микростроению: выделяются зоны с высокой ориентацией глинистой плазмы, папулами и агрегатами пылеватого состава. Встречаются крупные глинистые кутаны и скелетаны, железистые новообразования, характерно разрушение глинистых кутан.

Вt Угловато-блоковая структура, пылевато-плазменный материал, глинистая плазма высокой оптической ориентации, преобладают волокнистые, спутано-волокнистые и струйчатые типы. Гумусово-глинистые и глинистые кутаны локализованы по стенкам пор. Как правило, в профиле дерново-подзолистых почв максимум иллювиирования приходится на горизонт Вt , во многих случаях кутаны фиксируются ниже горизонта ВtС — в почвообразующей и подстилающей породе. Форма глинистых кутан разнообразна: слоистые, скорлуповатые, однородные, пылевато-глинистые [140, 232, 273].

В.М. Колесникова, М.П. Лебедева-Верба

Гель-хроматограмма гуминовых веществ

Молекулярно-массовое распределение системы гуминовых кислот дерново-подзолистых почв отражает слабую степень трансформации органических остатков. Гумификация исходных биополимеров протекает неглубоко, и в системе гуминовых кислот значительную долю занимают слабо преобразованные высокомолекулярные протогуминовые вещества. Во многих случаях в электронных спектрах поглощения этих фракций обнаруживаются полосы поглощения, характерные для белков и грибных пигментов. Молекулярно-массовое распределение гуминовых кислот в дерново-подзолистых почвах близко к аналогичному параметру для этих соединений в подзолах, но более ярко выражено присутствие фракции лигноподобных соединений. Содержание углерода (около 53%) и доля ароматических фрагментов в составе молекул невелики. В составе молекул даже «зрелых» гуминовых кислот часто присутствуют алифатические фрагменты полисахаридов и белков, источником которых являются органические остатки.

В.В. Демин, Ю.А. Завгородняя

- Дерново-подзолистые почвы, масштаб 1:60 000 000

Источник