Почвенные горизонты

Генетические почвенные горизонты – слои, возникающие в процессе почвообразования, различающиеся по цвету, сложению, плотности и другим свойствам.

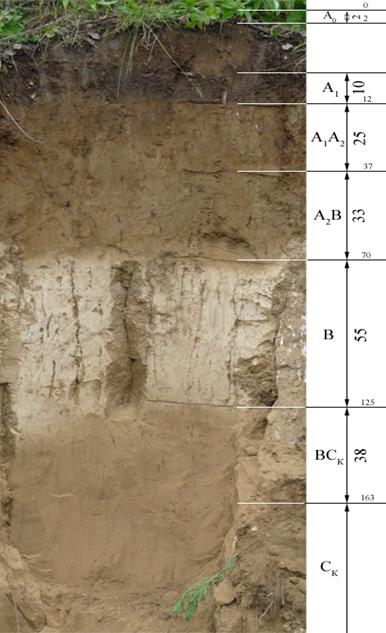

Горизонты расположены один над другим параллельно или почти параллельно поверхности почвы, образуют в совокупности почвенный профиль (рис. 4). Почвенные горизонты обозначают заглавными латинскими буквами. Выделяют следующие почвенные горизонты и (всего 16 горизонтов):

A0 – лесная подстилка (дернина). Представляет собой опад растений на различных стадиях разложения – от свежего до полностью разложившегося. Это самая верхняя часть почвенного профиля. Встречается только в естественных почвах.

А – наиболее темноокрашенный горизонт в верхней части почвенного профиля, в котором происходит накопление органического вещества в форме гумуса, Тесно связанного с минеральной частью почвы. Цвет этого горизонта варьируется от черного, бурого, коричневого до светло-серого, что зависит от состава и количества гумуса. Мощность гумусового горизонта колеблется от нескольких сантиметров до 1,5 м и более.

A1 – гумусовый (перегнойный) горизонт. Встречается в почвах, где происходит разрушение алюмосиликатов и образование подвижных органо-минеральных веществ. Верхний темноокрашенный горизонт, содержащий наибольшее количество органического вещества.

A2 – элювиальный горизонт (горизонт вымывания, подзолистый или осолоделый). Формируется под влиянием кислотного или щелочного разрушения минеральной части. Это сильно осветленный, бесструктурный или слоеватый рыхлый горизонт, обедненный гумусом и другими соединениями, а также илистыми частицами за счет вымывания их в нижележащие слои и относительно обогащенный остаточным кремнеземом.

B – иллювиальный горизонт (горизонт вмывания – намывания и накопления веществ, внесенных из других горизонтов) В случае черноземного типа почвообразования в этом горизонте не наблюдается существенных перемещений веществ в почвенной толще, горизонт является переходным слоем к почвообразующей породе, характеризуется постепенным ослаблением процессов аккумуляции гумуса, разложения первичных минералов. В случае подзолистого типа почвообразования данный горизонт располагается под элювиальным горизонтом и представляет собой бурый, охристо-бурый, красновато-бурый, уплотненный и утяжеленный, хорошо оструктуренный горизонт, характеризующийся накоплением глины, оксидов железа, алюминия и других коллоидных веществ за счет вмывания их из вышележащих горизонтов.

G – глеевый горизонт, характерен для почв с постоянно избыточным увлажнением (болотных, тундровых, аллювиальных и др.), которое вызывает восстановительные процессы в почве и придает горизонту характерные черты –сизую, серовато-голубую или грязно-зеленую окраску, наличие ржавых и охристых пятен, слитость, вязкость и т.д.

С – материнская горная порода, не затронутая или слабо затронутая почвообразованием (аккумуляцией гумуса, элювиированием и т.д.).

D – подстилающая порода. Рыхлая горная порода. Эта порода залегает ниже материнской и отличается от нее в литологическом отношении. Встречается только в случае перекрывания горных пород.

R – плотная, массивно-кристаллическая почвообразующая или подстилающая горная порода.

L – латерит, твердый сплошной железистый горизонт, состоящий из оксидов железа и алюминия с примесью кварца и каолинита.

Pl– плинит, внутрипочвенный уплотненный, но свободно режущийся лопатой горизонт, обогащенный оксидами железа.

F– фраджипен, очень твердый и глинистый горизонт с резкой верхней и диффузной нижней границами; при увлажнении не размягчается как обычная глина, а распадается на мелкие отдельности.

P– плотная внутрипочвенная кора, очень твердый, каменный горизонт, цементированный различными соединениями в результате их гидрогенного поступления до образования почти чистого слоя этих соединений.

M– мягкая внутрипочвенная кора, мучнистый горизонт, сформированный различными соединениями в результате их гидрогенного поступления до образования почти чистого слоя этих соединений.

N– конкреционный горизонт, рыхлый внутрипочвенный горизонт, содержащий > 50% объема конкреционных образований.

Z – ортозанд, сплошной или состоящий из отдельных вонистых тонких прослоек, сцементированный оксидами железа песчаный горизонт.

Для переходных горизонтов, которые имеют свойства как вышележащего, так и нижележащего горизонта, применяют двойные обозначения, например (см. рис. 3) A1A2 – горизонт, прокрашенный гумусом и имеющий признаки оподзоленности; А2В – горизонт, имеющий черты подзолистого горизонта (А2) и иллювиального (В); ВС – переходный горизонт к материнской породе и т.д. Второстепенные признаки обозначаются нижним индексом с дополнительной малой буквой.

Например, са – карбонаты кальция; cs – гипс (в этом случае не отмечается наличия карбонатов); sa – легкорастворимые соли (в этом случае не отмечается наличие ни гипса, ни карбонатов); t – иллювиированная глина; h –иллювиированный гумус; па – присутствие солоноватости; m – сиаллитная метаморфизация; f – наличие признаков аккумуляции железа; ох – ферраллитная метаморфизация; g – присутствие признаков оглеения (глееватость); п – присутствие конкреций; е – наличие признаков элювиирования; v – признаки сли-тости; z – существенная перерытость почвенной фауной; сг – признаки криотурбаций; х – признаки самомульчирования; ag – устойчивое присутствие воды (ag – атмосферной, ag – грунтовой).

Индексы при обозначении генетических горизонтов ставятся в зависимости от степени выраженности того или иного процесса, протекающего в данном горизонте. Например: Вса – переходный горизонт с видимыми вторичными выделениями карбонатов в виде налетов, прожилок, псевдомицелия, редких конкреций; Bg – иллювиальный горизонт с признаками оглеения; Вt — метаморфический горизонт, характеризующийся аккумуляцией глины без заметных следов ее перемещения и др.

Указанная символика генетических горизонтов позволяет записывать строение почвенного профиля в кратком виде:

Каждому почвенному типу свойственно свое сочетание горизонтов. Поэтому некоторые из них могут в том или ином профиле отсутствовать.

Рисунок 4. Генетические горизонты почв.

В современной систематике почв США наряду с указанной общей системой генетических почвенных горизонтов для систематизации используют концепцию так называемых диагностических горизонтов почв. Диагностические горизонты почв – этоспецифические генетические почвенные горизонты, общие для ряда типов почв, которые могут быть использованы для их диагностики. Эти горизонты определяются набором с близкими качественными и количественными параметрами, например определенной мощности, одинаковым содержанием гумуса, насыщенностью основаниями и т. д.

Эта концепция и соответствующая номенклатура диагностических горизонтов получили широкое распространение в мировом почвоведении и используются в ряде стран, хотя и с некоторыми оговорками. Дополнительно при этом введен новый термин – эпипедон,под которым понимают прокрашенные гумусом поверхностные горизонты почв.

Например, выделяют следующие диагностические горизонты, точную количественную спецификацию которых можно найти в руководствах, а ниже даны обобщенные характеристики, достаточные для понимания общей концепции.

Моллевый эпипедон (от лат. mollis – мягкий) – мощный, темный, многогумусный, структурный (комковатый или зернистый), насыщенный основаниями (> 50%).

Антропогенный эпипедон (Anthropic от греч. anthropos – человек) – сходный по всем признакам с моллевым, но содержащий более 250 ррм (миллионные доли) Р2О5.

Темный эпипедон (Umbric от лат. umbra – тень) – сходный с моллевым по мощности, окраске, гумусированности, но отличающийся по структурности (бесструктурный или с массивной структурой) и насыщенности основаниями до 50%).

Торфяный эпипедон (Histic от греч. histos – ткань) – поверхностный горизонт с содержанием органического вещества более 30% при глинистом субстрате и более 20% при песчаном субстрате.

Плаггеновый эпипедон (Plaggen от нем. Plaggen – дерн) – поверхностный горизонт, сформированный в результате длительного унавоживания почв на приусадебных участках, имеющий мощность более 50 см и обычно содержащий включения кирпича, осколков и пр.

Светлый эпипедон (Ochric от греч. ochros – бледный) – гумусовый горизонт, имеющий либо светлую окраску, либо малую мощность, либо малую гумусированность и по этим показателям не отвечающий спецификациям иных эпипедонов.

Аргилловый горизонт (Argillic от греч. argillos – глина) – глинисто-иллювиальный горизонт В.

Подплужный горизонт (Agric от лат. ager – поле) – иллювиальный гори-зонт, сформированный под пахотным в результате ежегодной вспашки на одну и ту же глубину (плужная подошва) и т.д.

Всего подобным образом выделено 15 горизонтов. Данная система горизонтов была использована при разработке диагностики почв к легенде международной «Почвенной карты мира».

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Дерновый горизонт

Дерново-подзолистые почвы образуются под травянистыми или мохово-травянистыми лесами. Развивающаяся под их пологом травянистая растительность приводит к формированию в профиле подзолистой почвы дернового горизонта. В результате совместного проявления подзолистого и дернового процессов и формируются дерново-подзолистые почвы. Это происходит также при сведении леса, когда на его месте возникают суходольные луга; в данном случае подзолистый процесс сменяется дерновым и из подзолистой почвы постепенно образуется дерново-подзолистая.[ . ]

Дерновая (бобовая, болотная) руда — железистые округлые конкреционные стяжения буровато-ржавого цвета диаметром 1—5 см. Поверхность шероховатая, реже раковистая. Встречается в дерновом горизонте, преимущественно легких глеевых почв, заболоченных ожелезненными водами.[ . ]

Дерновые автоморфные почвы с поверхности имеют подстилку А0 или дернину Ад мощностью 2—7 см. Под ней расположен гумусовый (дерновый) горизонт Ах серого или темно-серого цвета, с комковато-зернистой структурой. Иногда в нижней части горизонта обнаруживаются признаки опод-золивания в виде посветления и появления кремнеземистой присыпки. Эту часть горизонта выделяют в самостоятельный подгоризонт АХА2. Гумусовый горизонт подстилается переходным горизонтом В, сменяющимся почвообразующей породой С или (при малой мощности рыхлой выветренной породы) непосредственно подстилающей породой Д (рис. 36).[ . ]

Дерновый горизонт А1 слабо выражен, мощность его не превышает 5 см. Профиль сильно напоминает строение подзолистых почв.[ . ]

Целинные дерново-подзолистые почвы сверху имеют лесную подстилку Ао обычно мощностью около 5 см или дернину Ад. Под ними находится гумусово-элювиальный (дерновый) горизонт А1 различной мощности, иногда более 20 см, светло-серого цвета, с белесым оттенком (в сухом состоянии) или более темный; ниже залегает белесый подзолистый горизонт А2 с типичной пластинчатой или листоватой структурой, который сменяется переходным горизонтом А2В, а далее иллювиальными (В! и В2), наиболее тяжелыми по гранулометрическому составу, буровато-коричневыми, ореховатой структуры. Иллювиальный горизонт В2 постепенно (через горизонт ВС) переходит в материнскую породу С (рис. 13).[ . ]

В пахотных дерново-подзолистых почвах гумусово-элювиальный горизонт формировался не только под влиянием природного дернового процесса, но и в результате сельскохозяйственного использования этих почв и их окультуривания. И это сказывается не только на мощности дернового горизонта и содержания в нем гумуса, но и на других особенностях, в частности на содержании Р205, 8Ю3, составе обменных оснований.[ . ]

Солоди луговые (дерново-глеевые) формируются в понижениях типа подов и лиманов с хорошо развитым травянистым покровом. В профиле отчетливо выделяются дернина Ад, дерновый горизонт Аь ниже которого лежат осолоделый горизонт А2 и иллювиальный горизонт Вд с признаками оглеения.[ . ]

Различным генетическим горизонтам почв присущи определенные формы структуры. Так, комковатая и зернистая структура свойственна дерновым горизонтам, пластинчато-листовая — элювиальным, ореховатая — иллювиальным (особенно серым лесным почвам).[ . ]

Мощность перегнойного или дернового горизонта 10— 20 см, хорошо выражен орт-зандовый, или иллювиальногумусовый, горизонт с содержанием гумуса от 2 до 10%.[ . ]

Профиль включает серогумусовый (дерновый) горизонт серого или буровато-серого цвета, комковатый, часто с плохо диагностируемой слоистостью; обычно хорошо развита дернина. Заметны следы деятельности почвенной фауны. Мощность горизонта составляет 20-30 см, редко больше. Реакция среды кислая или слабокислая (pH < 6), насыщенность поглощающего комплекса основаниями 60-80%. Почвы отличаются хорошей водопроницаемостью и аэрацией, преобладанием нисходящих токов влаги.[ . ]

Дерновый горизонт имеет серые или серо-стальные тона окраски, его мощность около 10 см, реже достигает 20 см. Осветленный горизонт мощностью 10-20 см, серовато-белесый с сизоватым или грязно-серым оттенком, может иметь ржавые пятна, содержит мелкие и крупные Мп-Ие конкреции. Текстурный горизонт имеет мраморовидную окраску: буро-коричневые, сизые и ржавые полосы и разводы. На поверхности педов присутствуют коричневые и сизые кутаны, а также черные марганцовистые примазки и Мп-Ре округлые и трубковидные конкреции. Текстурный горизонт сменяется ржаво-сизым глее-вым горизонтом, глыбистым или бесструктурным.[ . ]

Здесь распространены мерзлотно-палевые почвы. Они обладают дерновым горизонтом с 3—4% гумуса, слабощелочной реакцией, наличием среди поглощенных катионов натрия. Этот элемент способствует разрушению почвенных агрегатов и вымыванию тонкодисперсных частиц.[ . ]

Диагностируются по сравнению с элювиально-метаморфическими почвами наличием серогумусового (дернового) горизонта, мощностью 10-15 см, с содержанием гумуса фульватного состава в количестве 3-7%.[ . ]

Характерным показателем, определяющим многие агрономические свойства луговых и особенно лугово-болотных почв, является их оглеение. В сильнооглеенные горизонты корневая система хлопчатника не проникает, и это в значительной мере предопределяет систему обработки и удобрения растений на этих почвах. Кроме того, в оглеенных горизонтах сильно закрепляются фосфорные удобрения, в связи с чем нельзя вносить их на дно плужной борозды.[ . ]

В заключение следует отметить, что сельскохозяйственное использование угодий более сильно, чем кислотные эмиссии, влияет на содержание обменных оснований и степень насыщенности почвенного поглощающего комплекса в дерновом горизонте. Дерновый процесс меняет кислотные свойства всего почвенного профиля лугов, насыщает поглощающий комплекс гумусового горизонта обменными основаниями, повышает буферность, препятствует водной и ветровой эрозии почв.[ . ]

В отличие от сероземов эти почвы развиваются в основном в долинах рек под воздействием лугового травостоя при интенсивном увлажнении грунтовыми водами, имеющими отток и слабую минерализацию. Они имеют хорошо выраженный дерновый горизонт, содержат более высокое количество органических остатков и перегноя, а также больше накапливают биологически связанного азота и фосфора, чем сероземные почвы.[ . ]

Источник