Сбор урожая на картинах художников

Осенние пейзажи и натюрморты мы с вами уже посмотрели, а сейчас мне хочется чего-то сюжетного. Поэтому сегодня собрала подборку картин, на которых изображен сбор урожая. Буду рада дополнениям от вас в комментариях! Можно просто называть картину и художника, а я найду и добавлю картинку.

Одна из самых моих любимых работ на тему сбора урожая. Я каждый раз как будто внутри нее оказываюсь

За эту картину художнице не только дали Сталинскую премию, но и наградили бронзовой медалью на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году.

Источник: wikipedia.org. Татьяна Яблонская «Хлеб» (1949), 201х370 см

Для работы художница использовала наброски, которые сделала годом ранее в одном из наиболее успешных колхозов Советской Украины, колхозе им. В.И. Ленина Чемеровецкого района Каменец-Подольской области, в котором трудились 11 (!) Героев социалистического труда. Посмотреть на картину вживую можно в Третьяковке.

Еще одна известная картина, тоже отмеченная премией, но уже Ленинской. Мне она кажется немного мрачноватой. Возможно, из-за цветовой гаммы.

Источник: ar.culture.ru. Аркадий Пластов «Сбор картофеля» (1956)

А вот другая картина этого же художника выглядит более позитивно.

Источник: muzei-mira.com. Аркадий Пластов «Жатва» (1945), 166х219 см

На тему сбора урожая нельзя не вспомнить картину Поля Гогена.

Источник: museumpass.ru. Поль Гоген «Сбор урожая в Бретани» (1889), 73х93 см

Тема сбора урожая присутствует и в творчестве Винсента Ван Гога.

Источник: artchive.ru. Винсент Ван Гог «Сбор урожая оливок» (1889), 73х92 см

Еще один художник, много писавший сельскую жизнь и запечатлевший труд крестьян.

Источник: wikipedia.org. Жан-Франсуа Милле «Сборщицы колосьев» (1857), 83,5х111 см

Про сбор картошки уже было, теперь дополним сбором свеклы.

Источник: wikiart.org. Эмиль Клаус «Сбор урожая свеклы» (1890), 320х480 см

И в заключение немного пуантилизма и яблок

Источник: писсарро.рф. Камиль Писсарро «Сборщики яблок в Эраньи сюр-Эпт» (1888), 73х60см

Пожалуйста, делитесь другими работами в комментариях!

Источник

Мечта? — побывать на средневековом празднике

В декабре в музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века». На выставке собраны 70 работ из личной коллекции Валерии и Константина Мауергауз. Это картины не только всемирно знаменитых братьев Брейгелей, но также работы их современников и последователей. Большая часть картин показана российской публике впервые. Выставка вызвала такой ажиотаж и интерес, что её продлили аж до 27 июня 2021! Так зачем же нам ехать так далеко, в подмосковную Истру, чтобы увидеть средневековую нидерландскую живопись XVI–XVII веков?

На мой взгляд хотя бы для того, чтобы лучше узнать быт и нравы той эпохи. Ведь именно Брейгели отразили в полной мере жизнь без затей и прикрас простого нидерландского люда. Они стали родоначальниками так называемого крестьянского жанра в живописи. Я остановлюсь подробнее на творчестве одного из братьев Питере Брейгеля-Младшем. Он никогда не чурался «народных» тем и обычных сценок из жизни. Изучая его картины, можно узнать о профессиях средневекового стоматолога, пекаря, музыканта… и побывать на «празднике живота». А чего только не бывает на средневековых праздниках и свадьбах: драки и танцы, воровство, игры в карты и чревоугодие до полного изнеможения, но обо всём по порядку.

Картины Питера Брейгеля-Младшего всегда многолюдны, разглядывать эти пестрящие людскими фигурами полотна одно удовольствие. Здесь люди флиртуют и танцуют, сплетничают и целуются под живую музыку, пропуская по стаканчику чего-нибудь забористого. Веселье происходит на улице, у деревенских домов, недалеко от церкви – жизнь бьёт ключом! Внимательно рассмотрев фрагмент картины «Крестьянский праздник», я заметила интересную сценку. Мужчина бежит по разложенным на земле мечам, на голове у него стакан с водой. За руку его держит спутница, чтобы тот не потерял равновесие. Это и есть пример такого странного и неизвестного нам танца-игры.

Другой танец более известен, его часто изображали разные художники, но для нас он может показаться столь же необычным и удивительным. На Пасху часто затевали игру «Танец c яйцами». Это был один из самых ранних саксонских средневековых танцев и происходил он от традиционной пасхальной игры, в которой яйца были разложены на земле. Танцуя, человек должен был повредить как можно меньше яиц. Другой вариант, во время танца танцующий должен был выкатить яйцо из миски. Оно не должно было разбиться или укатиться за очерченный круг, в конце его надо было аккуратно накрыть сверху миской. Интересно, что в такую игру могли играть даже женщины или танцующая пара.

И на мой взгляд одна из самых неординарных картин Питера Брейгеля-Младшего – «Бобовый король (Король пьет!)». В своей уже привычной манере художник втягивает зрителя в круговорот событий, мы становимся частью весёлой шумной пирушки. Присутствуем мы на католическом празднике Богоявления, отмечаемого 6 января. Что это за праздник? Накануне женщины пекли большой пирог, в который прятался боб как символ Рождественской звезды. С утра народ шёл в храм, а затем происходило праздничное застолье. Пирог торжественно резали на количество пришедших гостей. Королём вечеринки становился тот гость, у которого в пироге оказывался тот самый боб.

Короля наряжали в бутафорскую корону, всячески ему прислуживали и оказывали почести. Король имел право выбрать себе королеву. Судя по второй бутафорской короне, наш король выбрал себе в королевы девочку-младенца, что тоже могло быть расценено как весёлая шутка. Ведь в момент, когда король провозглашал себе королеву, гости дружно кричали «Король пьёт! Да здравствует король!». Отсюда и название картины.

Также здесь изображены традиционные для Средневековья ряженые. Это танцующие в масках-сетках на лице. У одного из них на груди висит «ожерелье» из яиц. Такой образ не является причудой художника. Яйцо в христианской символике означает возрождение и Воскресение Христово. Отсюда такая популярность яичного танца на Пасху, и на праздник Богоявления танцующие явились при полном параде.

Источник

Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя

Описание картины «Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя»

Для того чтобы отточить свои художественные навыки после окончания Академии художеств в Петербурге, Карл Брюллов отправился в Италию. В этой южной стране он много рисует, воплощая на полотне жизнь народа Италии, учится максимально точно передавать пластику тела человека на своих картинах, потому его работы итальянского периода столь свежи и привлекательны.

Именно в Италии была написана и картина Брюллова «Девушка с виноградом» («Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя», 1827 г., 62*32,5 см). Сюжетом для этого полотна стала сцена из сельской жизни, которую он дополняет яркими образами и важными нюансами. Центральный персонаж знаменитой картины Брюллова «Девушка с виноградом» — молодая крестьянка, занятая сбором урожая. Живописец будто бы приостановил время на полотне: создается впечатление, что девушка застыла в движении.

На картине Брюллова «Девушка с виноградом» юная девица срывает виноградные гроздья, складывая их в плетеную корзинку на ее руке. Они растут довольно высоко, и ей нужно дотягиваться до них, вставая на цыпочки. Ее невесомый наряд немного просвечивает. Картина превосходно передает тепло солнца, нежность итальянского лета. Красавица кокетливо приподнимается за гроздью, ее фигура и красная ткань, которая опоясывает стройный стан девушки, наполнены счастьем бытия, осознанием собственной красоты, молодости.

Каштановые локоны украшают румяное лицо прелестницы, а нитки кораллов подчеркивают изящную шею.

Здесь сбор винограда – это скорей праздник, чем повинность. Девушка работает с легкостью, словно порхая под музыку, которую играет ее помощница. Рядом – дом небогатых жителей Неаполя, о чем свидетельствует отпадающая со стен штукатурка, но при этом девушки счастливы под теплым солнцем, ласкающим окрестности города.

Подруга главной героини картины отдыхает на ступеньках, полулежа в тени виноградных листьев, позвякивая колокольчиками бубна и не без кокетства поглядывая вокруг. Щеки юной красавицы румяны, а ее легкая белая блузка чуть спала, обнажая нежную девичью грудь.

Похожий на ангела малыш тянет бутыль для вина. Косматый ослик, который стоит поблизости, покорно ждет, когда настанет время его работы. Весь двор залит нежным солнечным светом, который пробивается сквозь листья винограда.

На картине Карла Брюллова «Девушка с виноградом» яркими цветами обозначен смысловой центр полотна: румяность девушек, их одежды, бубен, украшение на шее. Края сценки обрамляют зеленые оттенки: кусты, трава, деревья, а лоза винограда оплетает сцену, делая саму ее еще более интимной.

Источник

Жатва на картинах художников

Уборка хлеба – значимое событие в жизни многих народов мира. В различных представлениях оно находит отражение и в мировом, и в отечественном искусстве. Разные художники по-разному, исходя из собственного творческого стиля, национального менталитета, душевного состояния, передают образы этого прекрасного дела.

Сегодня мы предлагаем небольшой экскурс в мир художественного искусства, в котором навечно запечатлен долгожданный момент в жизни крестьян, от которого зависит жизнь на целый год – время сбора урожая. Так об этом времени писал великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь: «Пойдут жатва за жатвой: за рожью пшеница, за ячменём овёс, а тут и дёрганье конопли».

Отечественный художник Моисей Спиридонов написал картину «Тракторная жатва в колхозе». В его работе трактор – это символ мирного труда, символ прогресса в советском сельском хозяйстве, в облегчении труда крестьян, в возвращении к общинному землепользованию.

Изображение повседневности крестьянской жизни было одним из любимых направлений датской художницы Анны Анкер. На её картине «Жнецы», написанной в 1905 году, выражено особое состояние крестьян, которые ежедневно выходят на уборку урожая.

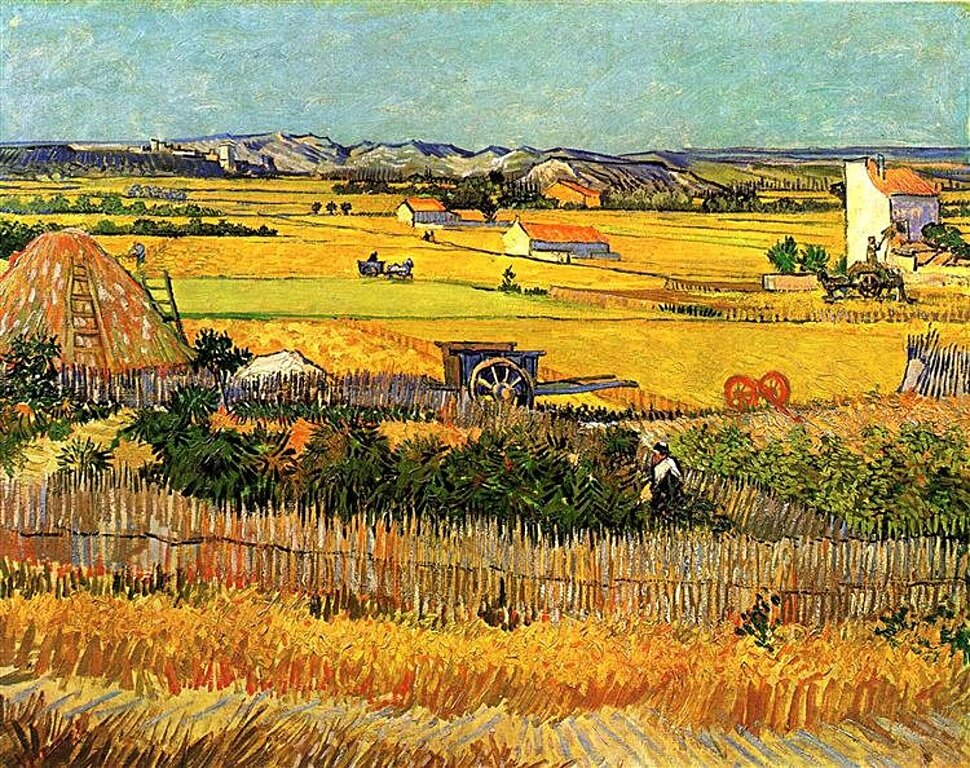

Одна из самых известных в мире картин «Урожай», принадлежащая нидерландскому живописцу Винсенту Ван Гогу написана в 1888 году в Провансе на Юге Франции. Она передает символические и эмоциональные образы сбора урожая.

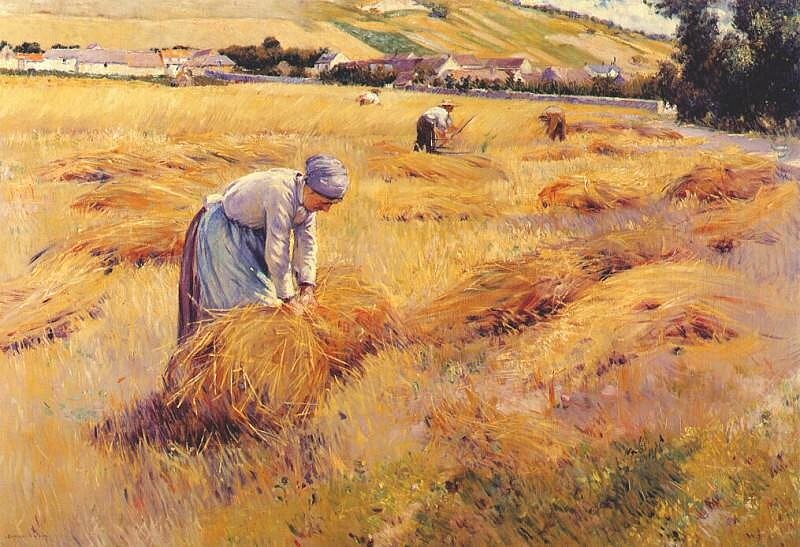

В 1891 году Доусон Доусон-Уотсон пишет картину «Время жатвы». Доусон-Уотсон родился в семье художника, был разносторонним творцом и внес значительный вклад в американское движение искусств и ремесел.

Светлые образы русской деревни находят отражение в работах Аркадия Пластова. Художник прошлого века (1893-1972), чья биография и творчество яркой страницей вошли в историю мирового искусства, любил изображать простых советских колхозников и их быт. На картине «Жатва» – один из таких моментов: колхозники производят уборку урожая.

В дальнейшем мы продолжим публиковать картины, передающие атмосферу благородного сельскохозяйственного труда.

Источник

Провожаем осень и собираем урожай вместе с известными художниками

Осень — это не только одно из самых красивых, но и самое плодородное, урожайное время года. Тема сбора урожая, людей за работой в целом и крестьянского труда в частности нашла отражение в фольклоре, литературе и живописи. Журнал Точка ART собрал живописные произведения, создатели которых воспевали труд людей и результат этого труда.

Густав Курбе «Веяльщицы»

В 1850-х годах Густав Курбе, один из крупнейших представителей французского реализма, написал серию картин, изображающих жизнь крестьян Орнана, к которой относятся и «Веяльщицы». В этой серии Курбе изображал самые сложные аспекты сельской жизни, максимально реалистично изображая трудящихся бедняков, вступая в диалог с другим знаменитым французом, барбизонцем Жаном-Франсуа Милле.

В отличие от суровых картин Милле, «Веяльщицы» Курбе более пасторальны. Крестьянки за работой очаровательны в своей простоте; вся картина пронизана ярким светом. Поль Сезанн, будучи поклонником Курбе, был в восторге от картины и в одном из писем отмечал: «Заливающий все вокруг желтый свет; большое рыжеватое покрывало, расстеленное на полу; облака пыли, поднимающиеся над зерном; локон, ниспадающий на шею одной из женщин, как на самых чувственных полотнах Веронезе; и руки — эти руки цвета топленного молока, вытянутые руки крестьянки — гладкие, как прибрежные камни… Какое же все здесь насыщенное и зернистое! Сколько во всем этом жизни! Это действительно впечатляет!».

Жан-Франсуа Милле «Сборщицы колосьев»

Французский художник Жан-Франсуа Милле — один из основателей барбизонской школы, почти все свое зрелое творчество посвятил теме крестьянства. Он и про себя говорил — «Я крестьянин и ничего больше». «Сборщицы колосьев» — одна из самых известных работа мастера, и кульминация десятилетней работы над крестьянской темой. В ней Милле выразил нечто большее, чем просто живописное изображение давнего, почти забытого обычая, когда женщины из бедных семей собирали обрезки колосьев, оставшиеся после уборки поля. Он очень точно подчеркнул классовый разрыв, ловко используя контраст между светом и тенью, между изобилием и дефицитом: согнутые темные фигуры на переднем плане и теплый пасторальный фон, со стогами сена, телегами и снопами пшеницы — приметами богатого урожая.

В этой картине Милле использует характерный живописный прием — лица и руки крестьянок, обожженные солнцем, по цвету почти неотличимы от земли, с которой собирают колосья. Своей «документальностью», сосредоточенностью на изображении низших слоев сельского общества, Милле заслужил неодобрение представителей среднего и высшего классов, которые обвиняли художника в желании «оскорбить утонченный вкус публики».

Григорий Мясоедов «Страдная пора. Косцы»

Картина Григория Григорьевича Мясоедова была представлена на 15-й выставке «Передвижников», открывшейся в феврале 1887 года в Петербурге, и прямо с экспозиции была приобретена императором Александром III. В 1886 году Мясоедов, считая себя «достаточно опытным в пейзаже», пришел к идее о создании эпического полотна, не только включающего в себя пейзаж с золотым полем ржи на фоне летнего неба, как это исполнено на картине «Дорога во ржи», написанной художником пятью годами ранее, но и воспевающего труд крестьян, занятых на уборке хлебного урожая

Тема крестьянского труда волновала многих русских художников, но никто до Мясоедова не решил ее в таком оптимистическом ключе. Впечатление объединившего людей трудового подъема, яркого летнего дня, буйного цветения природы, шири русских полей создает живую атмосферу деревенской страды. Здесь есть и присущая крестьянину истовость в полевой работе, и величественная красота пейзажа, и выраженная в словно вырастающих из колосьев фигурах крестьян гармония человека и природы.

Камиль Писааро «Сборщики яблок в Эраньи сюр-Эпт»

В апреле 1884 года Камиль Писсарро поселился в деревне Эраньи-сюр-Эпт, расположенной между Парижем и Дьеппом. Здесь он прожил последние двадцать лет жизни, здесь написал множество великолепных пейзажей и жанровых сцен. В этот период Писсарро, с одной стороны, очарованный пуантилизмом, с другой — увлеченный идеей просвещения публики, пишет картины, изображающие людей на работе или дома в реалистичной обстановке, пишет в максимально реалистичной манере, не идеализируя их жизнь.

В «Сборщиках яблок в Эраньи сюр-Эпт», нанося на холст точки красного, синего, зеленого, розового, лавандового, оранжевого и желтого цветов, Писарро создал стилизованную, тщательно сбалансированную сцену сбора яблок во французской провинции. Эти точки, а также маленькие мазки чистого, яркого цвета создают ослепительный эффект яркого полуденного солнца.

Пьер-Огюст Ренуар в 1882 году назвал творчество Писсарро того периода «революционным» в своей попытке изобразить «простого человека». Сам же Писсарро, не используя свое искусство для пропаганды какой-то одной идеи, предполагал, что картины, изображающие скромный быт простого народа, будут интересны его клиентам из высшего сословия.

Эмиль Клаус «Сбор урожая свеклы»

Появление крестьянской темы в творчестве Эмиля Клауса, знаменитого бельгийского пост-импрессиониста и родоначальника люминизма, не случайно: он был двенадцатым ребенком в семье лавочника, и знал эту жизни изнутри. Вопреки воле отца, который хотел видеть сына кондитером, Клаус все же стал живописцем и добился большого признания. В конце XIX века, обосновавшись на родине в Дейнзе, Клаус не оставил активную переписку с французскими художниками, скульпторами и писателями, открывая для себя импрессионизм. Это направление оказалось настолько созвучным художнику, что он полностью поменял свою живописную манеру. К поворотному этапу творчества художника относится и работа «Сбор урожая свеклы».

В это картине Эмиль Клаус, будучи первоклассным пейзажистом и великим наблюдателем природы, мастерски интегрируя в пейзаж фигуры людей. Клаус, как и Курбе и Милле, выступает беспристрастным наблюдателем, не интерпретируя действительность, показывая ее честно и без прикрас: мы видим мерзлую земля, фермеров, собирающих сахарную свеклу, на их лицах запечатлены следы изнурительного труда.

Татьяна Яблонская «Хлеб»

Эта одна из наиболее известных, и одна из самых неоднозначно воспринятых картин Татьяны Яблонской был написана ею летом 1948 года в украинском селе Летава. Здесь художница провела четыре месяца, с июня по сентябрь, сделав около 300 рисунков и этюдов, стараясь «передать дружную энергию работы, пафос коллективного труда». «Мне хотелось создать большой монументальный образ, хотелось сделать картину очень живой, полной движения, звона и солнечного света. Но в то же время очень устойчивую, сильную и весомую, передающую значительность изображаемого. Я добивалась в композиции неповторимой жизненности и как бы случайности и свежести момента с ясной простотой и закономерностью композиционного замысла», — так говорила Яблонская о своей работе. Картина писалась в первые послевоенные годы, когда страна поднималась после опустошительной войны, но она показывает не столько подвиг людей, сколько «счастье и радость труда».

Есть в картине одна любопытная деталь: на мешках с зерном стоит маркировка «Колхоз им. Ленина с. Летава» и дата — 1949 год. Не 1947 год, когда колхоз прославился высокими урожаями, не 1948-й, когда Яблонская работала в Летаве, а 1949-й — год создания картины; а мог бы быть указан любой год. Таким образом, по мнению критиков, Яблонская сняла актуальность конкретной даты, сделав ее «вневременной»: все, происходящее в данный момент времени, было, есть и будет всегда.

Аркадий Пластов «Сбор картофеля»

Аркадий Александрович Пластов без преувеличения был живописным летописцем жизни деревни, причем, не выдуманной деревни, а родной Прислонихи. Здесь был его источник вдохновения — односельчане, дом, природа. Социалистический реализм Пластова — это художественная правда о настоящей жизни настоящего русского крестьянина, с трудностями, трудом, радостями, взрослыми заботами и детскими играми.

Все творчество Пластова было пронизано неиссякающим восхищением жизнью во всех ее проявлениях. «Надо, чтобы человек непреходящую, невероятную красоту мира чувствовал ежечасно, ежеминутно. И когда поймёт он эту удивительность, громоподобность бытия, — на всё его тогда хватит: и на подвиг в работе и на защиту Отечества, на любовь к детям, к человечеству всему. Вот для этого и существует живопись…», — вспоминал художник.

И даже в тяжелом труде женщин, собирающих картофель, художник видел красоту и восхищался ею: «Зрелище, когда распахнутая лемехом земля, вдруг явит доселе скрытые перламутровые плоды, и удивительно цветные фигуры баб, собирающие их, грубыми руками в вёдра, и многое, многое иное, всё было торжественно и красиво».

Посмотреть другие тематические подборки журнала:

Источник