Диагностический горизонт почв это

Новая система горизонтов основана на предложениях В.М. Фридланда (1982), а также материалах Почвенного института им. В.В. Докучаева и Межведомственной комиссии по классификации диагностике почв за период 1980-2003 гг. Диагностические функции выполняют те генетические горизонты, которые содержат комплекс свойств, наиболее адекватно отражающих информацию о генезисе, эволюции и экологии центральных единиц классификации — генетических типов почв. Выбор свойств контролируется педогенетическими концепциями.

На основе комбинации генетических горизонтов в профиле производится идентификация типов почв.

Горизонты диагностируются преимущественно на основании качественных морфологических и химических показателей; количественные границы в большинстве случаев «плавающие», что обусловлено континуальной природой почвенных тел как естественно-исторических образований, а также традициями отечественной почвенно-классификационной школы. Жесткие количественные рубежи используются главным образом в тех случаях, когда морфологических показателей недостаточно для разграничения горизонтов. Например, для идентификации органогенных горизонтов приходится строго учитывать их мощность и степень разложения растительных остатков. Названия горизонтов отражают основные процессы их образования.

Для удобства изложения генетические горизонты разделяются на естественные и агрогенно-преобразованные, а также группируются в зависимости от положения горизонта в профиле.

Верхние горизонты естественных почв включают органические, органо-минеральные и минеральные, которые в основном соответствуют современным процессам. Органические горизонты различаются составом растительных остатков и степенью их разложения, что позволяет отразить различия почв по трофности и гидротермическим режимам. Органоминеральные (гумусовые) горизонты разделены по количеству и составу гумуса. Возможно присутствие в профиле несколько органических и гумусовых горизонтов с разной степенью разложения или гумификации органического материала. В этом случае диагностическое значение придается одному горизонту, имеющему лучшее выражение и наибольшую мощность. К группе верхних горизонтов относятся солончаковый и стратифицированные, образующиеся вследствие аккумуляции на поверхности почвы минерального материала.

Под органогенными горизонтами залегают элювиальные горизонты, характеризующиеся выносом вещества и различающиеся по механизмам элювиирования и составу остаточных продуктов.

Агрогенно-преобразованные (агрогоризонты), отличаются от естественных горизонтов структурной организацией, вещественным составом, водно-физическими и другими свойствами. Агрогенная трансформация стирает многие естественные свойства и приводит к появлению новых агрогоризонтов, спектр которых отличается от набора естественных верхних горизонтов.

Срединные горизонты в общем виде соответствуют традиционному горизонту В и частично термину subsoil зарубежных классификаций. Срединные горизонты, как правило, сформированы процессами аккумуляции и/или трансформации вещества, они представляют наиболее консервативные элементы профиля, значимые при диагностике отделов.

Глеевый горизонт может занимать любое положение в профиле, формируясь либо непосредственно под органогенным горизонтом, либо в средней или нижней части профиля.

Диагностические горизонты в формуле почвенного профиля индексируются прописными (заглавными) буквами латинского алфавита. При этом для верхних аккумулятивных гумусовых горизонтов широко используются сочетания с буквой А, а для большинства срединных горизонтов — сочетания с буквой В.

При характеристике профиля допускается описание различных напочвенных органогенных образований, которые не являются генетическими горизонтами, и не имеют диагностического значения. Различаются: лесная подстилка, представляющая собой растительный опад, состоящий из неразложившихся и слабо разложившихся остатков листьев, хвои, мелких веток и др.; очес — отмершая, но не разложившаяся часть мха с примесью корней трав и кустарников; степной войлок — отмершие, неразложившиеся и слабо разложившиеся остатки степной, преимущественно травянистой растительности. В верхней части гумусовых горизонтов естественных почв возможно выделение дернины, представляющей собой скопление густо переплетенных корней трав и кустарничков в количестве более 50% от общей массы.

Кроме того, для удобства описания почв возможно разделение диагностических горизонтов на подгоризонты или переходные горизонты (ВТ1, ВТ2, ВТ3; AU1, AU2; АС, ВС и т. д.), не имеющие диагностического значения. При идентификации типов почв используется центральный образ горизонта. Отклонения от центрального образа регистрируются как генетические признаки, служащие основанием для выделения подтипов.

Источник

Почвенные горизонты

Генетические почвенные горизонты – слои, возникающие в процессе почвообразования, различающиеся по цвету, сложению, плотности и другим свойствам.

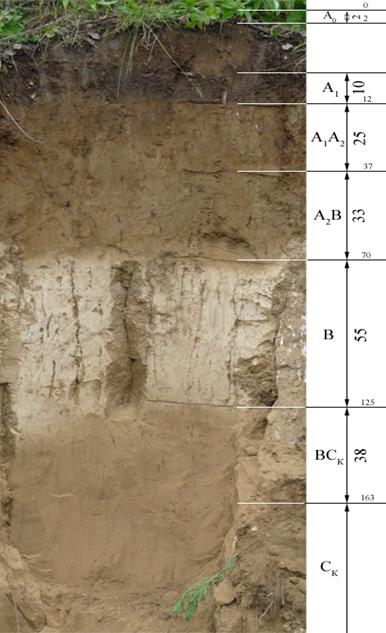

Горизонты расположены один над другим параллельно или почти параллельно поверхности почвы, образуют в совокупности почвенный профиль (рис. 4). Почвенные горизонты обозначают заглавными латинскими буквами. Выделяют следующие почвенные горизонты и (всего 16 горизонтов):

A0 – лесная подстилка (дернина). Представляет собой опад растений на различных стадиях разложения – от свежего до полностью разложившегося. Это самая верхняя часть почвенного профиля. Встречается только в естественных почвах.

А – наиболее темноокрашенный горизонт в верхней части почвенного профиля, в котором происходит накопление органического вещества в форме гумуса, Тесно связанного с минеральной частью почвы. Цвет этого горизонта варьируется от черного, бурого, коричневого до светло-серого, что зависит от состава и количества гумуса. Мощность гумусового горизонта колеблется от нескольких сантиметров до 1,5 м и более.

A1 – гумусовый (перегнойный) горизонт. Встречается в почвах, где происходит разрушение алюмосиликатов и образование подвижных органо-минеральных веществ. Верхний темноокрашенный горизонт, содержащий наибольшее количество органического вещества.

A2 – элювиальный горизонт (горизонт вымывания, подзолистый или осолоделый). Формируется под влиянием кислотного или щелочного разрушения минеральной части. Это сильно осветленный, бесструктурный или слоеватый рыхлый горизонт, обедненный гумусом и другими соединениями, а также илистыми частицами за счет вымывания их в нижележащие слои и относительно обогащенный остаточным кремнеземом.

B – иллювиальный горизонт (горизонт вмывания – намывания и накопления веществ, внесенных из других горизонтов) В случае черноземного типа почвообразования в этом горизонте не наблюдается существенных перемещений веществ в почвенной толще, горизонт является переходным слоем к почвообразующей породе, характеризуется постепенным ослаблением процессов аккумуляции гумуса, разложения первичных минералов. В случае подзолистого типа почвообразования данный горизонт располагается под элювиальным горизонтом и представляет собой бурый, охристо-бурый, красновато-бурый, уплотненный и утяжеленный, хорошо оструктуренный горизонт, характеризующийся накоплением глины, оксидов железа, алюминия и других коллоидных веществ за счет вмывания их из вышележащих горизонтов.

G – глеевый горизонт, характерен для почв с постоянно избыточным увлажнением (болотных, тундровых, аллювиальных и др.), которое вызывает восстановительные процессы в почве и придает горизонту характерные черты –сизую, серовато-голубую или грязно-зеленую окраску, наличие ржавых и охристых пятен, слитость, вязкость и т.д.

С – материнская горная порода, не затронутая или слабо затронутая почвообразованием (аккумуляцией гумуса, элювиированием и т.д.).

D – подстилающая порода. Рыхлая горная порода. Эта порода залегает ниже материнской и отличается от нее в литологическом отношении. Встречается только в случае перекрывания горных пород.

R – плотная, массивно-кристаллическая почвообразующая или подстилающая горная порода.

L – латерит, твердый сплошной железистый горизонт, состоящий из оксидов железа и алюминия с примесью кварца и каолинита.

Pl– плинит, внутрипочвенный уплотненный, но свободно режущийся лопатой горизонт, обогащенный оксидами железа.

F– фраджипен, очень твердый и глинистый горизонт с резкой верхней и диффузной нижней границами; при увлажнении не размягчается как обычная глина, а распадается на мелкие отдельности.

P– плотная внутрипочвенная кора, очень твердый, каменный горизонт, цементированный различными соединениями в результате их гидрогенного поступления до образования почти чистого слоя этих соединений.

M– мягкая внутрипочвенная кора, мучнистый горизонт, сформированный различными соединениями в результате их гидрогенного поступления до образования почти чистого слоя этих соединений.

N– конкреционный горизонт, рыхлый внутрипочвенный горизонт, содержащий > 50% объема конкреционных образований.

Z – ортозанд, сплошной или состоящий из отдельных вонистых тонких прослоек, сцементированный оксидами железа песчаный горизонт.

Для переходных горизонтов, которые имеют свойства как вышележащего, так и нижележащего горизонта, применяют двойные обозначения, например (см. рис. 3) A1A2 – горизонт, прокрашенный гумусом и имеющий признаки оподзоленности; А2В – горизонт, имеющий черты подзолистого горизонта (А2) и иллювиального (В); ВС – переходный горизонт к материнской породе и т.д. Второстепенные признаки обозначаются нижним индексом с дополнительной малой буквой.

Например, са – карбонаты кальция; cs – гипс (в этом случае не отмечается наличия карбонатов); sa – легкорастворимые соли (в этом случае не отмечается наличие ни гипса, ни карбонатов); t – иллювиированная глина; h –иллювиированный гумус; па – присутствие солоноватости; m – сиаллитная метаморфизация; f – наличие признаков аккумуляции железа; ох – ферраллитная метаморфизация; g – присутствие признаков оглеения (глееватость); п – присутствие конкреций; е – наличие признаков элювиирования; v – признаки сли-тости; z – существенная перерытость почвенной фауной; сг – признаки криотурбаций; х – признаки самомульчирования; ag – устойчивое присутствие воды (ag – атмосферной, ag – грунтовой).

Индексы при обозначении генетических горизонтов ставятся в зависимости от степени выраженности того или иного процесса, протекающего в данном горизонте. Например: Вса – переходный горизонт с видимыми вторичными выделениями карбонатов в виде налетов, прожилок, псевдомицелия, редких конкреций; Bg – иллювиальный горизонт с признаками оглеения; Вt — метаморфический горизонт, характеризующийся аккумуляцией глины без заметных следов ее перемещения и др.

Указанная символика генетических горизонтов позволяет записывать строение почвенного профиля в кратком виде:

Каждому почвенному типу свойственно свое сочетание горизонтов. Поэтому некоторые из них могут в том или ином профиле отсутствовать.

Рисунок 4. Генетические горизонты почв.

В современной систематике почв США наряду с указанной общей системой генетических почвенных горизонтов для систематизации используют концепцию так называемых диагностических горизонтов почв. Диагностические горизонты почв – этоспецифические генетические почвенные горизонты, общие для ряда типов почв, которые могут быть использованы для их диагностики. Эти горизонты определяются набором с близкими качественными и количественными параметрами, например определенной мощности, одинаковым содержанием гумуса, насыщенностью основаниями и т. д.

Эта концепция и соответствующая номенклатура диагностических горизонтов получили широкое распространение в мировом почвоведении и используются в ряде стран, хотя и с некоторыми оговорками. Дополнительно при этом введен новый термин – эпипедон,под которым понимают прокрашенные гумусом поверхностные горизонты почв.

Например, выделяют следующие диагностические горизонты, точную количественную спецификацию которых можно найти в руководствах, а ниже даны обобщенные характеристики, достаточные для понимания общей концепции.

Моллевый эпипедон (от лат. mollis – мягкий) – мощный, темный, многогумусный, структурный (комковатый или зернистый), насыщенный основаниями (> 50%).

Антропогенный эпипедон (Anthropic от греч. anthropos – человек) – сходный по всем признакам с моллевым, но содержащий более 250 ррм (миллионные доли) Р2О5.

Темный эпипедон (Umbric от лат. umbra – тень) – сходный с моллевым по мощности, окраске, гумусированности, но отличающийся по структурности (бесструктурный или с массивной структурой) и насыщенности основаниями до 50%).

Торфяный эпипедон (Histic от греч. histos – ткань) – поверхностный горизонт с содержанием органического вещества более 30% при глинистом субстрате и более 20% при песчаном субстрате.

Плаггеновый эпипедон (Plaggen от нем. Plaggen – дерн) – поверхностный горизонт, сформированный в результате длительного унавоживания почв на приусадебных участках, имеющий мощность более 50 см и обычно содержащий включения кирпича, осколков и пр.

Светлый эпипедон (Ochric от греч. ochros – бледный) – гумусовый горизонт, имеющий либо светлую окраску, либо малую мощность, либо малую гумусированность и по этим показателям не отвечающий спецификациям иных эпипедонов.

Аргилловый горизонт (Argillic от греч. argillos – глина) – глинисто-иллювиальный горизонт В.

Подплужный горизонт (Agric от лат. ager – поле) – иллювиальный гори-зонт, сформированный под пахотным в результате ежегодной вспашки на одну и ту же глубину (плужная подошва) и т.д.

Всего подобным образом выделено 15 горизонтов. Данная система горизонтов была использована при разработке диагностики почв к легенде международной «Почвенной карты мира».

Источник

Генетические горизонты почв и их диагностические признаки

Почвенный горизонт[1] — специфический слой почвенного профиля, образовавшийся в результате воздействия почвообразовательных процессов и отличающийся от других горизонтов по морфологическим признакам, составу и свойствам.

Почвенные горизонты образуются при формировании почв[2]. Они составляют почвенный профиль — вертикальный разрез почвы. На рисунке сверху вниз горизонты обозначены латинскими буквами:

A0 — лесная подстилка, в травянистых сообществах очёс. «Органогенный горизонт», сложенный из не разложившегося полностью опада.

Ad — дернина густо пронизан живыми корнями растений, если потянуть руками за стебли травянистых растений, то её слой отделяется от остальной части почвы.

А1 — перегнойный, или гумусовый горизонт, образуется при накоплении остатков растений и животных и преобразовании их в гумус. Окраска перегнойного горизонта тёмная. К низу он светлеет, так как содержание гумуса в нём уменьшается.

А2 — горизонт вымывания («выноса»), или элювиальный горизонт. Он залегает под перегнойным. Его можно определить по смене тёмной окраски на светлую. У подзолистых почв окраска этого горизонта почти белая. В таких почвах горизонт перегноя отсутствует или имеет небольшую мощность. Горизонты вымывания бедны питательными веществами. Почвы, в которых эти горизонты сильно развиты, обладают, как правило, низким плодородием.

В — горизонт вмывания («приноса»), или иллювиальный горизонт. Он наиболее плотный, обогащённый частицами, внесёнными из вышележащих горизонтов. Окраска его различна. У некоторых типов почв он коричневато-чёрный из-за примеси гумуса. Если этот горизонт обогащён соединениями железа алюминия, то становится бурым. В почвах лесостепей и степей горизонт В мучнисто-белого цвета из-за высокого содержания соединений кальция, часто в виде разнобразных конкреций.

С — материнская порода. Это то «на чём» или «из чего» образовалась почва. Почва может расти как вниз при разрушении подстилающих пород, или вверх при накоплении слоя осадков или отмерших растений.

Этот список не является исчерпывающим и является лишь примером.

На данный момент[когда?] в РФ существует несколько основных классификаций почв и почвенных горизонтов: «советская» (по «Классификация и диагностика почв СССР, 1977»), «международная» WRB и «Классификация почв России 1997/2004/2008».

Между российской и международной классификационными системами имеется различия в представлении о почве как об объекте классификации и его значении, в диагностических горизонтах — определениях и спектре, в соотношении между диагностируемыми объектами и диагностическими элементами[3].

Генетические горизонты разделяются на естественные и антропогенно преобразованные. К естественным относятся горизонты, не затронутые или слабо затронутые деятельностью человека. В зависимости от положения в профиле различают верхние и срединные горизонты. Для обозначения горизонтов приняты буквенные символы.

Буквенные символы горизонтов — это «генетический код» почвы.

Символы генетических горизонтов используются при написании формулы почвенного профиля, построении таблиц и графиков физических и химических свойств.

К органогенным относятся почвенные горизонты, содержащие более 30 % органического вещества. Как правило, это самые верхние слои почвенного профиля.

Подстилочно-торфяный горизонт (О) — это поверхностный горизонт мощностью менее 10 см, состоящий из органических остатков растений, сохранивших анатомическое строение. Под лесом он представлен лесной подстилкой, под травянистой растительностью — степным войлоком.

Перегнойный горизонт (Н) — мажущийся почвенный слой от темно-коричневого цвета до черного, обычно залегающий под подстилочно-торфяным горизонтом. Состоит из сильно разложившегося, однородного органического материала, утратившего исходное строение. Встречается в переувлажненных почвах.

Торфяные горизонты (Т) мощностью 10—50 см состоят из органического материала бурого или желтовато-коричневого цвета разной степени разложения и разного ботанического состава. Торф может быть древесным, тростниковым, осоковым, моховым. По степени разложения и ботаническому составу выделяются олиготрофно-торфяные и эутрофно-торфяные горизонты.

Олиготрофно-торфяные горизонты (ТО) состоят преимущественно из сфагновых мхов в значительной мере сохранивших свою форму и строение. Характерны для торфяных почв верховых болот.

Эутрофно-торфяные горизонты (ТЕ) состоят из сильно разложившегося органического материала и характерны для торфяных почв низинных болот.

Это верхние органо-минеральные горизонты, как правило, наиболее темноокрашенные в профиле и содержащие до 30 % органического вещества, прочно связанного с минеральной частью почвы.

Цвет горизонта изменяется от серого до черного. Гумусовые горизонты различаются по цвету, мощности, содержанию органического вещества, структуре и химическим свойствам. Характерны для почв лесостепных и степных ландшафтов.

Выделяются следующие основные гумусовые горизонты:

AY — серогумусовый (дерновый), распространен в почвах таежных и тундровых ландшафтов с умеренным климатом;

AJ — светлогумусовый, встречается в почвах сухостепных и полупустынных ландшафтов с теплым аридным климатом;

АН — перегнойно-гумусовый, встречается в переувлажненных почвах;

АО — грубогумусовый, встречается в почвах с гумидным климатом.

Обычно это наиболее светлые горизонты в профиле почв, залегающие под каким-либо гумусовым или органогенным горизонтом. Как правило, они характеризуются более легким гранулометрическим составом. Горизонты различаются по характеру почвенных процессов, формирующих этот горизонт.

Подзолистый горизонт (Е) — белесый до белого, чаще всего имеет легкий (песчаный и супесчаный) гранулометрический состав. Бесструктурный или со слабовыраженной непрочной комковатой структурой. Имеет сплошное залегание и контрастно выделяется в профиле по цвету. Характерен для альфегумусовых почв гумидных ландшафтов песчаного или супесчаного гранулометрического состава.

Элювиальный горизонт (EL) — самый светлый в профиле, часто с сероватым, палевым или буроватым оттенком. По гранулометрическому составу супесчаный или легкосуглинистый. Структура плитчатая, слоеватая, чешуйчатая, листоватая. Обычно присутствие железисто-марганцевых конкреций. Встречается в почвах тяжелого гранулометрического состава.

Гумусово-элювиальный горизонт (AEL) — белесовато-серый или серый с гнездами белесого материала. Структура комковатая с тенденцией к горизонтальной делимости.

Элювиально-метаморфический горизонт (ELM) — светлобурый с оттенками желтых, красноватых или палевых тонов, светлее нижележащего горизонта. Структура ореховато-комковатая.

Субэлювиальный горизонт (BEL) — неоднородный, сочетание светлых и бурых, иногда темных фрагментов, различающихся по сложению, гранулометрическому составу и структуре. Белесые фрагменты легче по гранулометрическому составу, бесструктурные или имеют тенденцию к горизонтальной делимости. Более темные суглинисто-глинистые фрагменты сохраняют элементы ореховатой структуры, свойственной текстурному горизонту. Представляет собой зону деградации (часто в виде чередования светлых языков и бурых пятен) верхней части текстурной толщи почвы.

К ним принято относить горизонты с признаками внутреннего преобразования почвенными процессами толщи почвы.

Альфегумусовый горизонт (BHF) характеризуется наличием сплошных гумусово-железистых пленок на поверхности минеральных зерен или агрегатов. В зависимости от преобладания соединений гумуса или железа в составе кроющих пленок горизонт окрашен соответственно в кофейно-коричневые тона (иллювиально-гумусовая модификация горизонта, обозначаемая ВН) или имеет желто-охристый цвет (иллювиально-железистая модификация горизонта, обозначаемая BF). Встречается в песчаных или супесчаных почвах.

Текстурный горизонт (ВТ) — бурый или коричневато-бурый. Имеет ореховато-призматическую многопорядковую структуру и обильные многослойные пленки на гранях структурных отдельностей (педов). Поверхности педов (структурных отдельностей) темнее внутрипедной массы. Кутаны часто перекрываются светлыми песчано-пылеватыми скелетанами. Встречается в суглинистых или глинистых почвах.

Глинисто-иллювиальный горизонт (BI) — бурый или коричневатобурый, имеет хорошо выраженную педогенную ореховато-призмовидную структуру, часто многопорядковую. Поверхность педов темнее внутрипедной массы. По граням структурных отдельностей — тонкие глинистые или гумусово-глинистые кутаны (пленки). Возможно присутствие редких кремнезёмистых скелетан (присыпок). Образуется в суглинистых почвах.

Структурно-метаморфический горизонт (ВМ) выделяется комковатой, ореховато-комковатой, как правило, однопорядковой структурой, представленной простыми округлыми педами. По сравнению с почвообразующей породой горизонт имеет более насыщенные бурые тона. Характерен для почв, формирующихся на суглинисто-глинистых отложениях.

Железисто-метаморфический горизонт (BFM) — бурый, ржаво-бурый или коричневато-бурый за счет оксидов и гидроксидов железа. Цвет горизонта всегда интенсивнее цвета почвообразующей породы. Может встречаться в песчаных почвах.

Ксерометаморфический горизонт (ВМК) имеет коричневато — или рыжевато-бурый (каштановый) или палево-бурый цвет, мелкопризмовидную структуру, обычно с горизонтальной делимостью. Структурные отдельности разного размера, с гранями, имеющими шероховатую матовую поверхность. Горизонт плотный, с низкой порозностью, имеет компактное сложение.

Криометаморфический горизонт (CRM) обладает рассыпчатой криогенной, угловато-крупитчатой, ооидной или гранулированной, иногда слоеватой структурой. Во влажном состоянии структура творожистая, возможно проявление тиксотропности (способности почвы приобретать свойства текучести). Размер структурных отдельностей в основном колеблется в пределах 3 мм. Характерен для суглинистых почв холодных гумидных ландшафтов тундры и тайги.

Палево-метаморфический горизонт (BPL) характеризуется палевой или светлобурой окраской, обусловленной преобладанием в составе пленок слабоокрашенных дегидратированных оксидов желаза.

Криотурбированный горизонт (CR) представляет собой грязнобурую или серовато-бурую бесструктурную или слабо оструктуренную массу, имеющую ясные признаки мерзлотных нарушений. Они проявляются во внедрении крупных блоков органического материала, вихревом рисунке минеральной массы и погребенных органогенных фрагментов, насыщении минеральной массы диспергированными растительными и углистыми остатками. Фрагменты органогенных горизонтов часто приурочены к надмерзлотной части профиля.

Криотурбированный горизонт характерен для почв с неглубоким залеганием многолетней мерзлоты.

Аккумулятивно-карбонатный горизонт (ВСА) — преимущественно палевый или буровато-палевый, наследующий цвет почвообразующей породы. Структура морфологически слабо оформлена, глыбистая или крупнокомковатая. Обязательно присутствие ясно выраженных карбонатных новообразований. Количество карбонатов в горизонте максимально по сравнению с другими горизонтами профиля.

Текстурно-карбонатный горизонт (CAT) характеризуется сочетанием свойств аккумулятивно-карбонатного и глинисто-иллювиального горизонтов. Содержит карбонаты с сегрегационными формами новообразований и имеет прочную хорошо выраженную призмовидно-ореховатую структуру с тонкими гумусово-глинистыми кутанами по граням отдельностей. Палево-бурый, более темный по сравнению с почвообразующей породой, с вертикальными темными полосами, представляющими собой трещины, заполненные гумусовым материалом. Образуется в почвах сухостепных и полупустынных ландшафтов.

Солонцовый горизонт (BSN) — коричневато-бурый или темно-серый, плотный, имеет хорошо выраженную многопорядковую столбчатую или ореховато-призматическую структуру, прочную в сухом состоянии и неустойчивую при намокании.

Структурные отдельности покрыты сплошными темными глянцевыми гумусово-глинистыми или глинистыми кутанами. Верхняя часть столбчатых отдельностей перекрыта обильной белесой скелетаной. Встречается в почвах на засоленных породах в сухостепной и полупустынной зонах.

Это, как правило, нижние горизонты профиля, формирующиеся под воздействием грунтовых вод.

Глеевый горизонт (G) окрашен преимущественно в холодные тона: сизые, зеленоватые или голубые, занимающие более 50 % площади горизонта.

Локальные ржавые и охристые пятна тяготеют к корневым ходам, макротрещинам и прочим зонам окисления. Бесструктурный, слабопористый.

Гидрометаморфический горизонт (Q) характеризуется оливковыми, стальными или грязно-серыми (за счет прокраски потёчным органическим веществом) тонами окраски. Горизонт обычно имеет творожистую или крупитчатую структуру, содержит карбонаты, возможно присутствие легкорастворимых солей и гипса. Карбонатные новообразования представлены пропиточными пятнами, затвердевшими натёками по магистральным трещинам и пустотам.

Рудяковый горизонт (F) имеет охристый или кофейно-коричневый цвет и неоднородную окраску. Твердый, сцементированный оксидами железа (с участием гумусовых соединений, марганца и др.). Может встречаться в виде сплошной плиты или скоплений конкреций, занимающих более 50% объема горизонта. Характерен для аллювиальных почв грунтового увлажнения водами, богатыми соединениями железа и марганца.

Мергелистый горизонт, или «луговой мергель» (ML), характеризуется сплошной карбонатной пропиткой с содержанием СO2 карбонатов более 30 %. Палево-белый или грязно-белый с сероватым или буроватым оттенками. Во влажном состоянии мягкий, но не пластичный, при высыхании твердеет. Является результатом гидрогенной аккумуляции карбонатов.

Характерен для аллювиальных почв грунтового увлажнения жесткими водами.

Это горизонты со значительным содержанием легкорастворимых солей. Они могут находиться в разных частях профиля.

Солончаковый сульфидный горизонт (SS) характеризуется наличием в верхнем слое почвенного профиля в пределах 20 см легкорастворимых солей. Имеет на поверхности солевую корку, ниже которой выделяется черная, иловатая прослойка с запахом сероводорода.

Солончаковый горизонт (S) также содержит в верхнем слое почвенного профиля в пределах 20 см легкорастворимые соли. Это диагностический горизонт засоленных почв.

Источник